Особенности визуального стиля Карла Теодора Дрейера

Карл Теодор Дрейер. «Вампир», 1931

Особенности визуального стиля Карла Теодора Дрейера

Карл Теодор Дрейер — датский кинорежиссёр, один из самых влиятельных и стилистически уникальных мастеров в истории мирового кинематографа. Родился в Копенгагене в 1889 и рос в приемной семье. Отношения с приемными родителями не были теплыми, и о детстве режиссер в дальнейшем говорил как о несчастливом периоде своей жизни. Названный в честь приемного отца, он старался отстраниться и тут — у его имени нет приставки Младший, как традиционно бывает у сына, носящего идентичное с отцом имя.

До прихода в кино работал журналистом, начав свой путь сразу после окончания гимназии в 16 лет.

До того, как Дрейер снял свой дебютный фильм «Президент» по роману Францоза Карла Эмиля, он несколько лет проработал на киностудии сценаристом и редактором титров, которые были неотъемлемой частью немого кино, 22 фильма были сняты по его сценариям. Можно с уверенностью сказать, что на момент начала карьеры режиссера Дрейер был действительно опытным профессионалом, хорошо знавшим нюансы кинопроизводства. Было здорово это узнать, потому что это одно из множества подтверждений самой мотивирующей для меня концепции — великие и значимые явления не случаются внезапно, именно годы труда и опыта позволяют создавать заметные, уникальные и влиятельные произведения.

Дрейер был не только режиссером, но и кинокритиком и писал довольно хлесткие рецензии на фильмы коллег.

Режиссер был известнен своим перфекционизмом, критик Пол Мур даже назвал его «деспотичным датчанином» в своей статье 1951 года, в которой подробно рассказывает о том, что актерам тяжело было работать с Дрейером и нередко его методы достижения нужных ему результатов в кадре граничили с физическим и психологическим насилием по отношению к актерам.

Дрейер прожил 79 лет и стал одной из самых знаковых фигур начала эпохи кинематографа. Его последним фильмом стала полнометражная лента «Гертруда». Он умер от пмневмонии, готовясь к съемкам своей следующей запланированной кинокартины о жизни Христа.

Интерес к личности Дрейера у меня появился после прочтения его книги «О кино: статьи и интервью», которую я прочитала, несмотрев ни одного его фильма, поэтому для меня задачей в этом визуальном исследовании стало посмотреть самые знаковые фильмы и составить собственное впечатление и выводы о признанных работах мастера.

«Страсти Жанны д’Арк», 1928

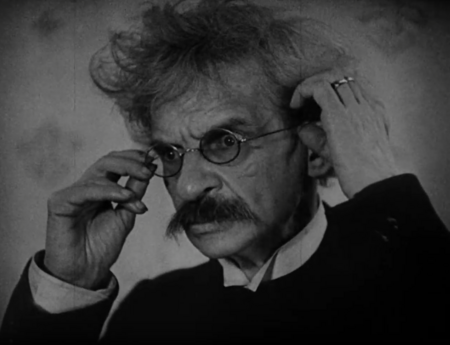

Фильм производит совершенно неизгладимое впечатление, и, на мой взгляд, выглядит очень современно и смело из-за своего новаторского и уникального подхода к выбору ракурсов и крупных планов.

Особенно безвременным кажется образ главной героини, который контрастирует с множеством других лиц фильма, которые визуально очевидно принадлежат эпохе, в которой происходят события.

Все планы с героиней очень стильные и лаконичные, и они, очевидно, неотъемлемая часть фильма, но при этом персонаж Жанны существует в каком-то своем субпространстве, которое отделяет ее от всех остальных персонажей. Это достигается как раз за счет предельного количества крупных планов с разных ракурсов. Образ Жанны д’Арк это в первую очередь ее эмоциональное состояние и ее страдание, декоративности кинокостюма в нем очень мало. Эмоция не привязана к эсторической эпохе, поэтому главная героиня ощущается вне ее. Контраст — более историчные и даже карикатурные образы присутствующих на суде. Например, волосы-рожки одного из судей или громоздский шлем стража.

Диагональный ритм фильма

Несмотря на множество крупных планов, которые сменяют друг друга, у фильма очень динамичный визуальный ритм, который создал у меня ощущение удушающего присутствия в толпе, а ракурсы вверх-вниз заставляли иногда почувствовать себя ребенком.

В фильме преобладают интенсивные диагонали, во всем: в выборе ракурсов, которые передают ощущение взглядов сверху вниз со стороны судей и снизу вверх со стороны Жанны, направление движения камеры, направления взглядов, движение объектов при монтажных склейках, расположение персонажей в диалогах.

Радикальное использование крупного плана безусловно является главной особенностью и находкой фильма, он становится эпицентром эмоционального напряжения.

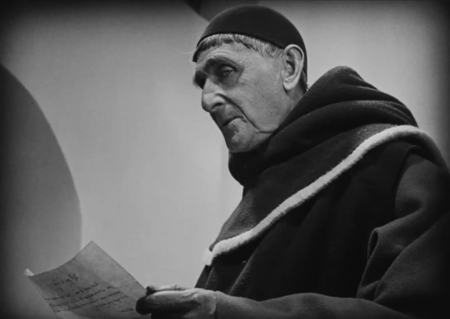

«Вампир», 1931

Первое, на что я обратила внимание, это то, насколько иначе, по сравнению с предыдущим фильмом, здесь выстроено пространство.

У меня появилась гипотеза о том, что особенность Дрейера как режиссера заключается не столько в визуальной узнаваемости его приемов — он использует разные в разных фильмах, сколько в его педантичном подходе к ограниченному набору сильных повторяющихся визуальных приемов для каждого конкретного фильма, которые служат уникальной задаче, которую преследует автор в своем отдельном проекте.

Так, в «Вампире» заглавным, на мой взгляд, визуальным приемом становится «рамочность» и переходность пространства в кадре. Арки, проходы, двери, окна, которые будто становятся отдельным персонажем фильма, так как герои непрерывно взаимодействуют с ними.

Такая визуальная структура, похожая на лабиринт отлично способствует созданию нужной атмосферы фильма, который можно соотнести с направлением немецкого экспрессионизма.

Также в «Вампире» Дрейер использует приемы, свойственные мистическим фильмам, в кадре появляется игра теней, а сон героя создается с помощью двойной экспозиции.

Таких приемов не было в «Страстях Жанны д’Арк», но они и не были нужны Дрейеру там — за счет разнообразия приемов, которые режиссер выбирает для каждого фильма индивидуально, его работы отличаются друг от друга и каждый фильм остается уникальным.

В «Вампире» крупный план становится акцентом, а не основным приемом — он используется для демонстрации эмоций героев фильма

«День гнева», 1943

Фильм повествует о средневековой охоте на ведьм в Норвегии и был снят во время фашистской оккупации Дании и Европы. Современники считали, что этот фильм является аллегорией к историческим событиям, но мне при просмотре он наоборот показался парадоксально отстраненным от страшного контекста времени.

Интересно отметить, как в «Дне гнева» сюжет сожжения на костре после несправедливового суда, перекликающийся с сюжетом «Страстей Жанны д’Арк», становится завязкой, а не центральным событием фильма.

Крупный план вновь остается акцентом, и в целом, с приходом активного звука в кино, визуальные поиски Дрейера становятся, на мой взгляд, более нюансными, но не менее перфекционистскими.

Отличительными визуальными особенностями «Дня гнева» я бы отметила долгие кадры и сцены, которые создают эффект очень сильный эффект присутствия в истории, разворачивающейся на экране, а также общий темный колорит кадров фильма, в которых ярким белым контрастом становятся полоски света или элементы одежды.

Кадры, в которых преобладают светлые пятна отводятся для кульминационных моментов сюжета, подчеркивая важность момента контрастом к общему тону ленты

Кульминационные кадры неожиданного признания Анны. Интересно, что для этой сцены был выбран светлый колорит, несмотря на мрачное признание. Это запоминающийся контраст визуального ряда и содержания.

Возвращение диагонального ритма с новым значением — во время диалогов с несогласием персонажей они стоят спиной друг к другу и продолжают вести диалог

«Слово», 1955

Наименее понравившийся мне фильм из тех, что я посмотрела, вероятно потому, что мне не понравился сюжет и развязка, а также я не нашла в нем ярких и уникальных именно для этого фильма визуальных приемов.

Дрейер по-прежнему использует длинные кадры без склеек и создает эффект присутствия. Пространства, в которых существуют персонажи также очень минималистично и лаконично выстроены. Мне показалось интересным то, как работают в кадре портреты и картины на стенах. Сохраняется красота контрастов белых элементов в темном кадре. Крупные планы — акцент. В целом, фильм визуально похож на «День гнева».

Еще в этом фильме интересно то, что не все события последовательно показывают зрителю, что-то остается за кадром, но при этом имеет важную роль для сюжета, как, например, похождения Иоганнеса и внезапные роды Ингер

Новое в этом фильме — сложные симметричные кадры в финале перед воскрешением. Симметричные кадры использовались и в предыдущих фильмах (в основном — крупный план), но в «Слове» они получились наиболее монументальными и эффектными, подчеркивая важность и торжественность развязки.

«Гертруда», 1964

Фильм ощущается очень фаталистским и экзистенциальным.

На контрасте с предыдущими двумя работами Дрейера он больше состоит из светлых пространств, главная героиня одета в светлые тона, а воспоминания Гертруды и вовсе высветлены, что визуально выделяет их в общей канве повествования.

Пространства в фильме очень лаконичные, до той степени, что могут показаться пустыми, но, на мой взгляд, такое визуальное окружение очень органично поддерживает общую атмосферу фильма, полную неопределенности и сомнений

«Светящиеся» воспоминания героини

Индивидуальный прием этого фильма — красивые кадры с использованием зеркал. Как и в «Слове», в пространстве кадра отдельным графическим элементом становятся картины на стенах. Иногда они просто акцент, а иногда помогают создать дополнительный элемент между персонажами, подчеркнув то, как они не понимают друг друга.

Двери — неотъемлемый элемент для создания многослойного и глубокого пространства в кадре Дрейера, персонажи постоянно с ними взаимодействуют во всех фильмах, начиная с «Вампира».

Мне показалось символичным то, что последний законченный фильм режиссера заканчивается планом на закрытую дверь.

Выводы

Дрейер действительно мастерски подходил к своему делу, его фильмы не похожи между собой, а если и похожи визуально, то отличаются сюжетом не только по факту событий и времени действия, но и общей атмосферой и философией.

Несмотря на то, что режиссер затрагивает в своих фильмах одни и те же темы, например, религии или справедливости, каждый раз взгляд происходит абсолютно под новым углом и в новом контексте. Мне кажется, что это достаточно уникально, ведь нередко творцы, на мой взгляд, наоборот склонны к повторению интерпритаций в своих проектах.

Как я предположила ранее, ключевой особенностью подхода Дрейера является выстраивание индивидуального подхода к решениям в рамках одного проекта, и это отражается как в визуальных приемах, так и в смыслах историй, которые он рассказывает.

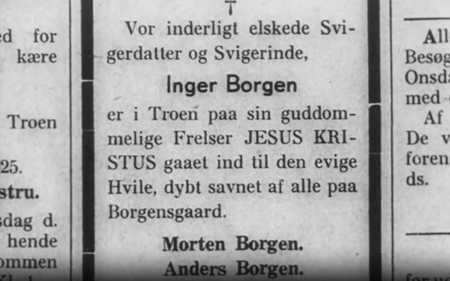

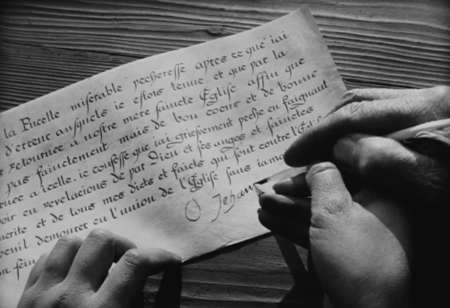

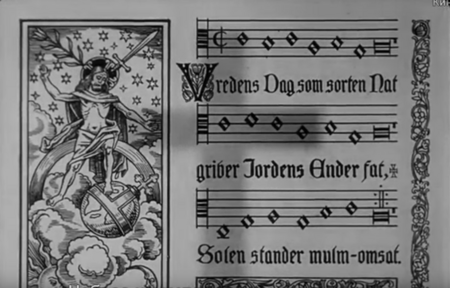

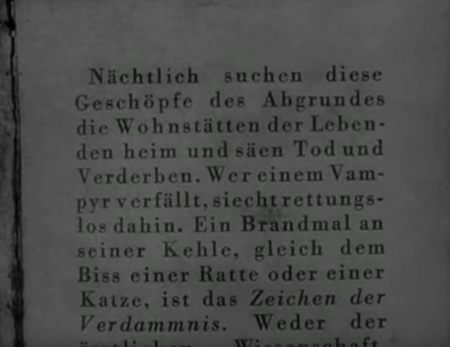

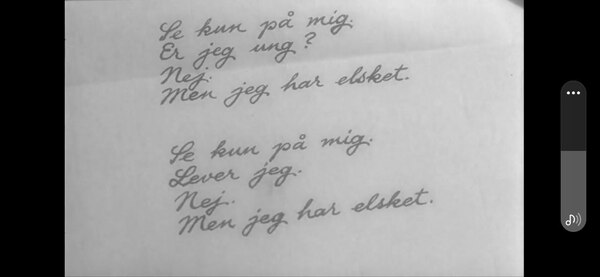

А еще текст в кадре!

Еще одна особенность, которая появляется в фильмах Дрейера — это текст в кадре крупным планом, как элемент повествования.

Это всегда красивые кадры, которые несут смысловую нагрузку, и, возможно, это некая дань интертитрам, над которыми режиссер работал в начале карьеры.

Статья «Деспотичный датчанин», перевод Андрея Карташова

Карл Теодор Дрейер «О кино: статьи и интервью»

Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д’Арк»

Карл Теодор Дрейер, «Вампир»

Карл Теодор Дрейер, «День гнева»

Карл Теодор Дрейер, «Слово»

Карл Теодор Дрейер, «Гертруда»