Операторы реальности: создание правильного взгляда в современном искусстве

Современное искусство, начиная с конца 1980-х годов, все реже задается вопросом «что это?» и все чаще — «почему это искусство?». Это свидетельствует о фундаментальной трансформации самого искусства: художественная ценность более не заключена в объекте, а возникает в сложном поле интерпретаций, кураторских задумок и зрительского восприятия. Данное визуальное исследование анализирует, как ключевые художественные проекты последних трех десятилетий переосмысляют сами условия своего существования и восприятия.

Рубрикатор:

- Концепция 1. Восприятие всегда опосредованно системой описания. 2. Куратор как «оператор» 3. Распознавание «симптомов эстетического» после дематериализации объекта 4. Site-specific искусство как создатель идеологии места 5. Искусство в эпоху антропоцена: расширение поля эстетического опыта - Заключение - Источники

Концепция

Центральная идея данного исследования сформирована из статьи Натальи Смоленской " Эстетика после искусства: куратор как оператор» и заключается в том, что не существует «невинного», незамутненного взгляда. Любое восприятие уже является актом интерпретации, зависящим от выбранной системы описания. Этот тезис, восходящий к философской традиции Нельсона Гудмена и Людвига Витгенштейна, становится отправной точкой для анализа радикальных изменений в современном искусстве. Если восприятие всегда опосредовано, то куратор выступает ключевой фигурой — «оператором», который не просто показывает объекты, но и «фабрикует факты» искусства, создавая определенные смыслы и выстраивая тот самый «кадр», в котором повседневное или неочевидное начинает читаться как эстетический опыт.

Особую актуальность эти идеи приобретают в эпоху размывания границ между искусством и не искусством. Когда художественным жестом может стать любое действие, а материалом искусства — природные элементы или социальные практики, традиционные критерии оценки перестают работать. Смоленская показывает, что на смену вопросу «что я вижу?» приходит вопрос «как я понимаю, что это искусство?». Ответ на него требует от зрителя умения распознавать «симптомы эстетического» — те характеристики, которые отличают художественный опыт от обыденного.

В контексте эпохи антропоцена и устойчивого развития эти идеи получают новое звучание. Искусство меняет свою ориентацию с создания нового на сохранение, осмысление и выявление уже существующего. Куратор в этой парадигме становится фигурой, которая активирует эстетический опыт в самом широком поле, от социальных практик до экологических жестов.

Продолжая размышления Смоленской, можно сказать, что современные художественные проекты становятся своеобразными конструкторами восприятия. Художники и кураторы выступают не просто создателями объектов, но основоположниками новых взглядов и способов восприятия и осмысления реальностьи. Через работу с повседневными материалами, социальными контекстами и экологическими процессами они демонстрируют, что эстетическое может проявляться в самых неожиданных точках соприкосновения человека с миром. Особую значимость приобретает способность современного искусства создавать «перцептивные протезы» — механизмы, позволяющие разглядеть эстетическое в том, что ранее считалось мусором. Этот подход открывает возможность для формирования нового типа видения, более чуткого к нюансам, более открытого к различными интерпретациям, более ответственного по отношению к окружающему миру. В этом смысле современное искусство выполняет не только эстетическую задачу, но и становится инструментом познания, расширяющим наши возможности понимания сложности современного мира.

Таким образом, через переосмысление кураторскич стратегий и перцептивных практик современное искусство продолжает оставаться важнейшим инструментом работы с реальностью, не просто отражая ее, но активно участвуя в ее преобразовании, предлагая новые модели видения и осмысления постоянно усложняющегося мира.

1. Восприятие всегда опосредованно системой описания

Софи Калль — «Слепые» (1986/1991)

Проект французской художницы наглядно демонстрирует, что не существует «невинного взгляда». Как отмечает Смоленская, вслед за Гудменом, люди видят не молекулы, а «уже интерпретированные объекты». Калль сталкивает разные системы описания: тактильно-слуховой опыт незрячих и визуальный язык самой художницы. Их словесные описания красоты, сопоставленные с фотографическими интерпретациями, показывают, как один концепт порождает совершенно разные версии восприятия.

«In the Rodin Museum, there is a naked woman with very erotic breasts and a terrific ass. She is sweet, she is beautiful.»

Проект визуализирует идею активного «создания миров» с помощью визуальных и слуховых способов. Проблема относительности восприятия раскрывается через столкновение различных перцептивных систем, где искусство рождается в расхождении между интерпретациями.

«La plus belle chose que j’ai vue c’est la mer, la mer à perte de vue.»

2. Куратор как «оператор»

Маурицио Каттелан — «Комедиант» (Comedian), 2019

Работа «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана стала одним из самых резонансных художественных жестов XXI века. На арт-базеле в Майами обычный спелый банан, прикрепленный к стене серым скотчем, был представлен как художественное произведение в трех экземплярах, каждый из которых был продан за 120 000 долларов. Проект вызвал не только волну обсуждений в арт-сообществе, но и вышел далеко за его пределы, став медийным феноменом и предметом публичных дебатов о природе современного искусства.

Проект Каттелана является идеальной иллюстрацией тезиса Смоленской о кураторе как «операторе», фабрикующем факты искусства. Банан, который в любом другом контексте оставался бы просто фруктом, в рамках престижной арт-ярмарки, с соответствующим сертификатом и институциональной поддержкой галереи Perrotin, превращается в художественный объект. Этот проект демонстрирует, как «кадр» институции способен наделить любой объект статусом искусства, создавая новый художественный факт через контекст и систему арт-рынка. Каттелан исследует вопросы о природе художественной ценности, роли контекста в определении искусства и границах художественного жеста в эпоху капитализма. Каттелан использует стратегию двойной рефлексии: работа одновременно отсылает к феномену Херста и к собственному статусу художественного высказывания.

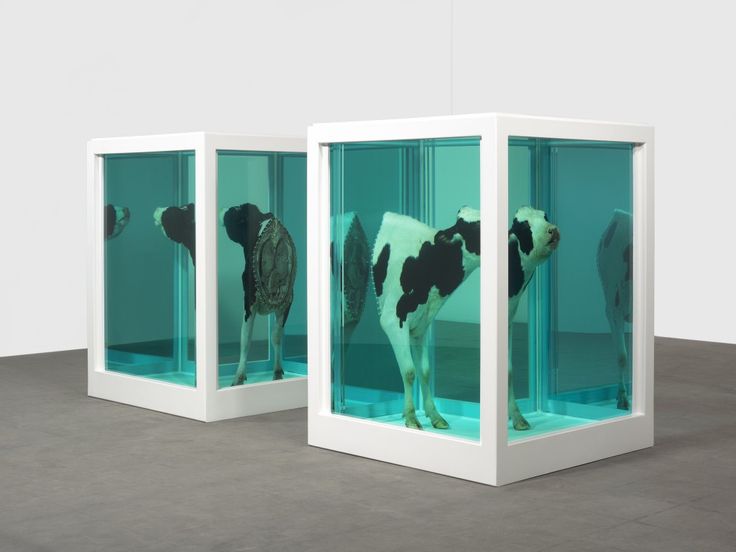

«Феномен Херста» представляет собой уникальное явление в современном искусстве — художник, превративший свой образ в мощный бренд и разработавший особую экономику художественного производства. Его знаменитые работы — от акулы в формальдегиде («Физическая невозможность смерти в сознании живущего») до инкрустированных бриллиантами черепов — стали не просто арт-объектами, но символами определенного подхода к искусству, где провокация, медийность и рыночная стоимость образуют единый комплекс.

«Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living) 1991 Дэмьен Херст

Каттелан известен своими провокационными работами, которые часто ставят под вопрос устои арт-мира. «Комедиант» продолжает эту традицию, доводя до абсурда идеи ready-made, восходящие к Марселю Дюшану. Однако если Дюшан в свое время бросил вызов представлениям о художественном мастерстве, то Каттелан фокусируется на критике современной арт-системы с ее рыночными механизмами и институциональными структурами.

3. Распознание «симптомов эстетического» после дематериализации объекта

Риркирит Тиравания (готовим/едим/общаемся)», 1992-2019

Проект тайского художника представляет собой создание функционирующей кухни в выставочном пространстве, где художник лично готовил и раздавал посетителям различные блюда. Эта работа стала хрестоматийным примером искусства, существующего не в форме материального объекта, а как совокупность социальных взаимодействий и человеческих отношений.

(Караван) -1990

Риркирит Тиравания (who’s afraid of red, yellow and green) июль 24, 2019

Как отмечает Смоленская, вопрос «что я вижу?» теряет смысл, так как в таких работах зритель видит не арт-объект, а ситуацию, где искусством становится сам процесс, возникающий вокруг приготовления и потребления пищи.

Тиравания исследует возможность создания искусства через повседневные практики, стирая границы между жизнью и художественным жестом. Его работа ставит под сомнение традиционные представления о мастерстве и уникальности произведения, предлагая вместо этого ценность момента человеческого общения.

(Сырое и готовое)-2002

«Задача зрителя и куратора в современном искусстве — это найти не красоту или мастерство, а выявить эти симптомы в объекте или ситуации». Проект Тиравании показывает, что зритель должен распознать эстетическое не в форме или цвете, а в человеческих отношениях, возникающих в организованной художником ситуации.

4. Site-specific искусство как создатель идеологии места

«6 и 7 ноября» — инсталляция Дорис Сальседо, созданная в 2002 году на здании Дворца юстиции в Боготе

Колумбийская художница Дорис Сальседо создала одну из самых мощных site-specific работ в современном искусстве. В течение 53 часов 280 деревянных стульев медленно опускались по фасаду Дворца правосудия в Боготе — места трагических событий 1985 года, когда при штурме здания погибло более 100 человек, включая 11 верховных судей.

Работа Сальседо является идеальной иллюстрацией тезиса Смоленской о том, что site-specific искусство активирует идеологию места. Художница не просто разместила объекты на фасаде, но заставила само здание «заговорить» о своей тяжелой истории. Каждый стул становится метафорой отсутствия, пустого места, оставшегося после погибшего человека. Медленное, ритуальное опускание стульев превращает архитектурный объект в участника коллективной скорби. Сальседо исследует возможности искусства работать с коллективной травмой и исторической памятью. Ее работа просвещена тому как можно средствами современного искусства говорить о невыразимом, как визуализировать потерю и сохранить память о трагедии в публичном пространстве.

«In situ искусство — это не просто интеграция объекта в среду, это жест, который проявляет социальные, культурные и политические характеристики места». Работа Сальседо демонстрирует этот принцип в действии — она не украшает пространство, а выявляет его скрытые смыслы, превращая архитектурный памятник в активного участника диалога о памяти и справедливости.

5. Искусство в эпоху антропоцена: расширение поля эстетического опыта

«Revival Field» («Поле возрождения») — Мел Чин. Проект был запущен в 1990

Американский художник Мел Чин создал один из первых проектов в области экологического искусства, использующий научные методы фиторемедиации. На заброшенной свалке токсичных отходов в Миннесоте Чин разбил специальный сад с растениями-гипераккумуляторами, способными поглощать тяжелые металлы из почвы.

Проект Чина полностью соответствует описанной Смоленской парадигме искусства эпохи антропоцена. Художник действует как «оператор», который фокусирует наше внимание на экологических процессах, ранее находившихся за пределами искусства. Его работа — это не изображение экологической проблемы, а практическое действие по ее решению, где эстетический опыт возникает из осознания самого процесса исцеления поврежденной природы. Проект «Revival Field» демонстрирует что художник не создает новый объект, а работает с уже существующей экологической ситуацией, превращая процесс восстановления в художественный жест. Это искусство, которое «парадоксальным образом „уходя от искусства“, расширяет его поле».

Чин исследовал возможности искусства как инструмента экологического восстановления. Его проект ставит вопрос может ли искусство быть не просто представлением и красивой картинкой, но практическим исцелением и помощью. Можно ли расширить границы искусства, чтобы включить в него процессы биологического и экологического характера?

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о глубокой взаимосвязи между современными художественными практиками и философскими концепциями восприятия, рассмотренными в работе Натальи Смоленской. Анализ ключевых проектов contemporary art демонстрирует, как идея «невинного взгляда» уступает место более сложной системе, где куратор и художник позволяют посмотреть на искусство и действительность под другим углом.

Современные художественные принципы подтверждают тезис об искусстве как активном создании смыслов, а не пассивном отражении реальности. Особенно показателен в этом контексте переход от создания арт-объектов к организации ситуаций и процессов, где эстетическое переплетается с социальным и экологическим. Этот сдвиг соответствует описанной Смоленской трансформации роли куратора из организатора выставок в «оператора», способного выстраивать условия для возникновения эстетического опыта в самых неожиданных контекстах.

Значимость рассмотренных художественных практик заключается в их способности не только отражать, но и переосмысливать актуальные проблемы современности — от экологического кризиса до вопросов коллективной памяти. Искусство сегодня становится пространством производства нового смысла, где эстетическое служит инструментом критического осмысления реальности. Этот процесс свидетельствует о фундаментальном переопределении границ искусства и его социальной функции, оставаясь полем эксперимента с формами и материалами.

Смоленская Н. Эстетика после искусства: куратор как оператор // Художественный журнал. — 2020. — № 115. — С. 45-62.

Goodman N. Ways of Worldmaking. — Indianapolis: Hackett Publishing, 1978. — 176 p.

Lippard L. R. Six Years: The Dematerialization of the Art Object. — New York: Praeger, 1973. — 272 p.

Bishop C. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. — London: Verso Books, 2012. — 398 p.

Bourriaud N. Relational Aesthetics. — Dijon: Les presses du réel, 2002. — 125 p.

Смоленская Н. Кураторские стратегии в эпоху антропоцена // Вопросы искусствознания. — 2021. — № 3. — С. 78-95.

Sophie Calle. Les Aveugles [Фотографии из серии] // Centre Pompidou. — URL: https://www.centrepompidou.fr/fr/ressources/oeuvre/cyjjkrL (дата обращения: 17.11.2025)

Sophie Calle. The Blind [Фотографии из серии] // MoMA Collection. — URL: https://www.moma.org/collection/works/46101 (дата обращения: 17.11.2025)

Felix Gonzalez-Torres. «Untitled» (Portrait of Jeff) [Фотографии инсталляции] // Art Institute Chicago. — URL: https://www.artic.edu/artworks/152194/untitled-portrait-of-jeff (дата обращения: 17.11.2025)

Felix Gonzalez-Torres. «Untitled» (Portrait of Jeff) [Детали работы] // Guggenheim Museum. — URL: https://www.guggenheim.org/artwork/3407 (дата обращения: 17.11.2025)

Rirkrit Tiravanija. untitled (cook/eat/communicate) [Документация перформанса] // MoMA Collection. — URL: https://www.moma.org/collection/works/148947 (дата обращения: 17.11.2025)

Doris Salcedo. Octubre 6, 2002 [Фотографии инсталляции] // Art21. — URL: https://art21.org/artist/doris-salcedo/ (дата обращения: 17.11.2025)

Doris Salcedo. Installation views [Фотографии] // WhiteCube. — URL: https://whitecube.com/artist/doris_salcedo (дата обращения: 17.11.2025)

Mel Chin. Revival Field [Документация проекта] // Official website. — URL: http://melchin.org/oeuvre/revival-field/ (дата обращения: 17.11.2025)

Mel Chin. Revival Field [Фотографии и схемы] // Creative Time. — URL: https://creativetime.org/projects/revival-field/ (дата обращения: 17.11.2025)

Maurizio Cattelan. Alla [Фотографии инсталляции] // White Cube Gallery. — URL: https://whitecube.com/exhibitions/ (дата обращения: 17.11.2025)