Нормативная женственность в зеркале украшений

Как украшения и их художественные изображения в разных культурных контекстах отражали и формировали нормативные представления о женственности и служили механизмами контроля над женским телом?

Украшение — одно из самых привычных форм материальной культуры, именно поэтому оно редко становится объектом осмысления. То, что воспринимается естественным дополнением к женскому телу в действительности представляет собой сложный культурный код.

В нем сжаты представления об идеальной женственности, о допустимой телесности, о статусе, добродетели, власти. Украшение превращает тело в носитель культурного контекста и смысла.

Репрезентация женственности через украшения объединяет два уровня: визуальный и материальный, именно поэтому она является особенно показательной. Визуальные образы задают идеал, но именно материальные предметы, соприкасающиеся с телом, превращают этот идеал в форму. Украшения действуют как посредники между культурным ожиданием и телесной реальностью: то, что задумано в изображении, реализуется в металле, ткани, камне. Пояс, венец или их отсутствие не просто описывают женщину, а конструируют то, какой она должна быть в определенных условиях: скромной, щедрой, сильной, закрытой или доступной. Со временем культурные нормы, заложенные в них, перестают восприниматься как конструкция.

(Золотые серьги с диском и подвеской в форме ладьи, Восточная Греция, 300 г. до н. э.)

Они начинают казаться естественными, привычными и не требующими объяснений, хотя когда-то были выражением весьма конкретных социальных ожиданий. Особенно ясно эта динамика проявляется, если смотреть на украшения как на инструмент власти над телом.

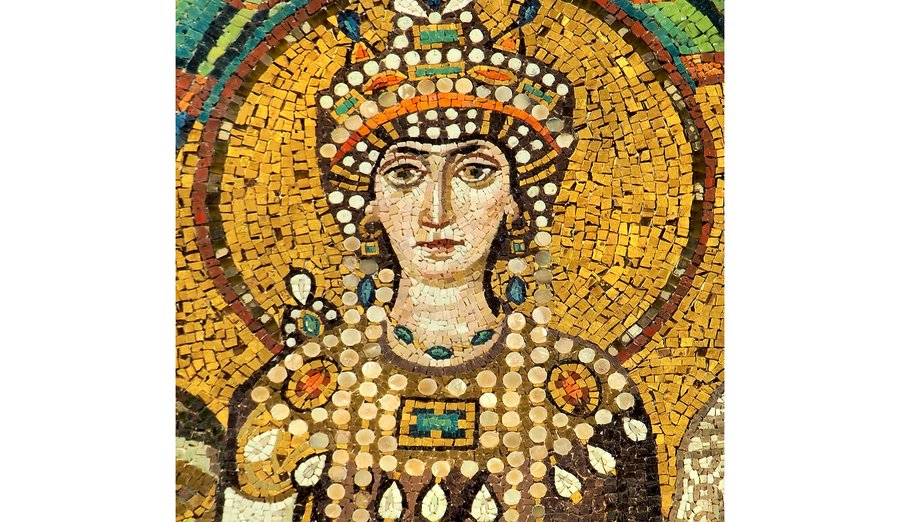

Мозаика императрицы Феодоры, базилик Сан-Витале, 6 век, Равенна

Подход Мишеля Фуко определяет тело не как биологическую данность, а как поле дисциплинарных социальных практик. Украшения — одна из таких практик, формирующая нормы поведения и видимости, только замаскированная под красоту.

Украшения выделяют одни части тела и скрывают другие, фиксируют позу, ограничивают движения, задают режим видимости. Пояс, стягивающий талию, корона, закрепляющая статус и одновременно превращающая голову в символический центр, головной убор, скрывающий волосы, отсутствие украшений, маркирующее отказ от «мирского», всё это формы управления телом через его оформление.

Именно эта связка: украшение — контроль — женское тело становится для меня главным фокусом исследования. Мне интересно проследить, как через украшения в разные эпохи конструировалось и нормировалось представление о допустимой и идеальной женственности. Показательно не только богатство визуальных форм, но и логика, повторяющаяся на протяжении долгого времени: женщина оказывается репрезентированной не сама по себе, а через материальные знаки, которые говорят за нее и вместо нее.

(Золотой венок Этрусский, 4-3 в. до н. э.)

Мозаика императрицы Феодоры, базилик Сан-Витале, 6 век, Равенна

Объектом моего исследования становятся украшения и изображения женщин с украшениями в античной, христианской и средневековой традициях, а предметом — способы репрезентации женского тела через эти визуально-материальные практики.

Выбранные эпохи: античная Греция, Рим, раннее христианство, Византия, образуют не просто хронологическую последовательность, но и траекторию изменения взглядов на женское тело.

1. Античная Греция

Античная Греция формирует одну из самых устойчивых визуальных моделей женственности, в которой тело подчинено идее меры и гармонии. Здесь украшение никогда не выходит на первый план: оно существует в режиме строгой соразмерности, подчёркивая не богатство, а вписанность женщины в социальный порядок. Женское тело мыслится не как индивидуальная особенность, а как форма, которая должна соответствовать норме: спокойной, гармоничной, упорядоченной, лишённой избыточности. Украшение в греческом контексте становится тонким инструментом этой нормы: оно не украшает, а обозначает. Греческая репрезентация женственности строится на идее скромности и умеренности, где внешняя форма отражает порядок внутренний. Образы женщин в греческом искусстве показывают: украшение служит не выражением индивидуальности, а подтверждением принадлежности к культурному идеалу.

Архаический период

Пеплос Коре в музее Акрополя, 530 г. до н. э.

Пеплос Коре — одна из самых выразительных архаических коре, сохранившая полихромию и материальные следы украшений. Внешне скульптура выглядит обычной, однако при более детальном рассмотрении можно заметить символические детали, раскрывающие способ формирования идеала женственности.

Коре представлена в статичной фронтальной позе, типичной для архаики. Линии фигуры скрыты, силуэт строг, вертикален. Легкая улыбка и идеализированные черты вместе с статичной позой создают ощущение непоколебимой гармонии и спокойствия. На самой статуе не сохранились украшения, однако отверстия на голове и плечах показывают, как Коре выглядела первоначально. На голове женщины был венок, имевший огромное культурное значение в античной Греции.

Существует предположение, что Пеплос Коре — это изображение не женщины, а богини. Как бы то ни было, эта статуя задает стандарт женственности античной Греции.

Символика венка в греческой культуре:

Знак чести и достоинства Принадлежность к миру богов, святилищу Подчеркивание ритуального статуса фигуры Проявление благородства

Венок всегда копировал растительные мотивы, отражая идеал гармонии с природой. Он вписывался в порядок устройства мира, не являясь актом демонстрации богатства. Венок превращает голову Коре в символический центр: в греческой культуре он указывает не на власть, а на добродетель. Женственность репрезентируется через мотив меры, чистоты и спокойного достоинства.

Наплечные фибулы выделяют плечи, они являются одной из немногих зон тела, которые было допустимо подчеркнуть девушке, своего рода компромисс между скромностью и эстетикой. Серьги обозначали статус молодой женщины из уважаемой семьи. Это был знак правильного положения в обществе. Девушки часто изображались с лёгкими металлическими подвесками. Это согласуется с культовым характером статуи. Как и фибулы, серьги подчёркивали те части тела, которые считались нейтральными и допустимыми для украшения. Уши — одна из самых социально безопасных областей женского тела: их можно выделить, не нарушая идеал скромности и меры.

Пеплос Коре в музее Акрополя, 530 г. до н. э

Пеплос Коре — яркий пример того, как древняя Греция формировала образ женщины через материальные знаки. Минимальное количество украшений формировало необходимость скромности у женщины, выбор украшений, выбор места, на которое надевалось украшение не был свободным, наоборот украшения являлись частью контроля над женщиной, ее тело дисциплинировалось. Венок и фибулы на Пеплос Коре указывают на ритуальный статус, женственность как способ служения порядку. Сами украшения не выражало индивидуальность владелицы, не подчеркивало ее особенности, а описывало культурную норму.

Богини во время Эллинистического периода

Афродита с острова Мелос, 2 в. до н. э.

Отсутствие украшений как идеология. Афродита лишена декоративных элементов, потому что сама форма тела становится главным носителем культурной ценности.

Это очищенная, редуцированная репрезентация женственности, в которой тело заменяет любые материальные знаки. В классической греческой логике это превращение тела в высшую его форму.

В греческом искусстве формируется отчётливая тенденция к устранению украшений из образов богинь. Украшение, ассоциированное с человеческим социальным миром, воспринимается как понижение статуса, как слишком земной знак.

Богини предстают «очищенными» от декоративности, а реальные женщины продолжают активно использовать сложные украшения.

Женские нормы в Эллинистическом периоде

Диадема с розеттами, Греция, 3-2 в. до н. э.

В отличие от классического периода, где украшения подчёркивали умеренность, в эллинизме они становятся средством видимости и социальной демонстрации.

Такие диадемы носили женщины высокого происхождения, и они служили маркером элитарности и участия в придворной культуре.

Именно на фоне подобных роскошных украшений особенно заметен контраст с иконографией богинь того же времени: в искусстве Афродита лишена декоративных элементов, тогда как реальные женщины элиты используют сложные, массивные диадемы. Это подчёркивает ключевую тенденцию эпохи: разрыв между художественным идеалом «чистой формы» и материальной культурой эллинистического общества, в которой украшения становятся главным визуальным языком женского статуса.

Траектория Греческих украшений

В древнегреческой культуре украшения никогда не существовали как нейтральный декор, они были способом регулировать и репрезентировать допустимую форму женственности.

В архаике украшения подчёркивали меру и скромность, обозначали статус девушки и дисциплинировали тело, выделяя разрешённые зоны. Женская фигура должна была быть упорядоченной и соответствующей идеалу умеренности.

В классическую эпоху в образах богинь начинается устранение украшений: красота переносится на пропорции тела, а материальные знаки считаются слишком земными. При этом в реальной культуре отказ не происходит. Женщины продолжают носить украшения, а в эллинизме они становятся ещё более пышными и демонстративными.

Так возникает ключевая греческая особенность, украшение репрезентирует не индивидуальность, а норму. Оно фиксирует роль женщины, очерчивает границы тела и вписывает его в социальный порядок.

Греция создаёт два параллельных стандарта женственности. Очищённый образ богини контрастирует с социально маркированным образом смертной женщины.

2. Рим

Римская культура наследует Греческую культуру меры, но переопределяет ее через категорию социальной видимости и статуса. Если женщина Греции должна быть упорядоченной, то римская — узнаваемой, украшение становится инструментом демонстрации рода, богатства, правового положения и добродетели. Женские украшения в Риме не скрывают тело, а маскируют его как часть социальной структуры через золото, жемчуг, прически, делая невидимыми внутренние качества.

Ранний Рим

В раннем Риме украшения существовали, но их использование строго регулировалось законом о роскоши.

Браслет в виде змеи, Рим, 1-100 г. н. э.

В повседневности допускались только минимальные золотые серьги, фибулы-застёжки и подвески. Украшения носились не ради красоты, а как знак гражданской идентичности: фибулы фиксировали паллу, подчёркивали скромность. В ритуальных ситуациях, свадьбах, жертвоприношениях, женщина могла допустить браслет, кольцо или серьги, но всегда как часть социальной видимости, не личной фантазии.

Особо распространенный мотив украшений того времени — браслет-змея, амулет защиты, брачного союза и плодородия, символ, совмещающий минимум декоративности и максимум смысла.

РАННЯЯ ИМПЕРИЯ

Портрет Ливии, жены императора Августа, Рим, 14-29 гг

В эпоху поздней Республики и ранней Империи, римская культура постепенно ослабляет законы о роскоши, и украшения становятся важным маркером элитарности. Скульптура репрезентирует Ливию не как частное лицо, а как моральный образец для Рима. Через отсутствие показной роскоши и идеализированную причёску и элегантный венок, её тело превращается в носитель государственной идеологии, основными принципами которого были умеренность, стабильность и дисциплина.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТАРНОСТЬ

Фреска «Сапфо», Помпеи, Рим, 50-79 г. н. э.

Следующий этап изменений женского идеала — интеллектуальная элитарная женственность. Поэтесса держит табличку и стилус, символы образованности, статуса, культурного капитала. Украшения, такие как золотая сетка для волос, серьги, создают образ матроны, чей внешний вид создает социальную видимость, считываемую окружающими. Украшения усиливают принадлежность девушки к классу, подчеркивают умение соблюдать идеологическую норму внешности.

ПОЗДНЯЯ ИМПЕРИЯ

Северанское тондо, 2-3 в. н. э.

Эта фреска иллюстрирует апогей роскоши позднеримской культуры, она происходит из восточных провинций Империи, где мода на демонстративное богатство была выражена максимально ярко. Крупные серьги, многорядные ожерелья, золотые короны и насыщенные цвета одежды отражают именно тот тип публичной визуальности и статусной демонстративности, который характеризует позднеримскую элиту эпохи Северов. Хотя это не центральный Рим, фреска точно передаёт общую имперскую тенденцию: женщина становится носительницей богатства, а золото и драгоценности превращаются в инструмент социального высказывания.

В Риме украшение не было индивидуальной эстетикой, оно функционировало как социальный код, фиксирующий статус, добродетель и принадлежность женщины к определённому порядку.

От ранней Республики к поздней Империи украшения проходили путь от строго регламентированного минимума до демонстративной роскоши, но их функция оставалась неизменной: делать женское тело читабельным как элемент социальной структуры.

3. Христианство

С переходом к христианству женский идеал резко меняется. Телесная красота, ранее считавшаяся признаком благородства, уступает место ценностям духовной чистоты и целомудрия. Женское тело перестаёт быть поверхностью социальной демонстрации, его видимость ограничивается, а внимание смещается с украшений на внутреннюю добродетель. Женщина в простом одеянии, без украшений, в молитве становится символом идеала, которым стала духовность.

Фреска в катакомбах Присциллы, изображающая христианку в головном уборе, молящуюся в позе орант,

Украшения в раннем христианстве перестают маркировать статус и утрачивают декоративную функцию. Их строгий минимализм выражает отказ от материального и подчеркивает чистоту души. Допустимыми становятся только простые амулеты-кресты или тонкие металлические обручальные кольца как знаки духовной принадлежности и нравственного порядка.

Серебряное кольцо с символом Chi Rho, христианское захоронение Тонгерене (Бельгия), IV век н. э.

В иконографии появляется новый женский идеал, им стал образ Девы Марии. Он закрепляет модель женственности как смиренной, духовной, незримой. Изображения женщин на медальонах, катакомбах и саркофагах подчеркивают их роль как молящихся, чистых и отрешённых от мира. Внешняя сдержанность становится прямым визуальным кодом святости.

Украшение превращается в носитель религиозного смысла, репрезентируя не тело, а душу.

Медальон с изображением Богородицы из оклада иконы, Византия, 1100 г.

Раннее христианство радикально трансформирует представление о женственности, заменяя антично-римский идеал социально видимого тела идеалом внутренней добродетели. Украшение перестаёт быть инструментом статуса и публичной демонстрации и превращается в знак духовной принадлежности. Простота становится новым визуальным кодом чистоты. Женское тело освобождается от обязанности представлять семью и статус, но одновременно лишается внешней субъектности.

Иконография Марии закрепляет этот новый стандарт. Украшения репрезентируют духовную функцию женщины. Подчеркивается сакральность, покорность, некая незаметность.

Христианство задает новый идеальный образ женщины, духовный, чистый, благочестивый.

4. Византия

Византия возвращает украшения в женский образ, однако полностью меняет их символику.

Роскошь становится не светской, а сакральной. Внешний вид женщины подчёркнуто каноничен, построен на символах святости, власти и божественного порядка.

Мозаика императрицы Феодоры, базилик Сан-Витале, 6 век, Равенна

В отличие от античной демонстрации богатства, византийские украшения служат богословию образа. Жемчуг символизирует чистоту и нетленность, золотые диадемы — божественное происхождение власти, парные серьги — гармонию и полноту.

Это не индивидуальная эстетика, а строгий канон, превращающий женщину в сакральный знак.

Золотая серьга с жемчугом и сапфирами, Византия, 6-7 в.

В мозаиках, иконах, эмалях императрицы изображаются в ожерельях, диадемах, многорядных жемчужных подвесках, они формируют идеал женщины как божественного, почти небесного существа, чья украшенная внешность поддерживает имперскую теологию.

Мозаика с изображением Девы Марии с младенцем в окружении Иоанна II и Ирины, 1118–1134 гг., южная галерея, собор Святой Софии, Константинополь (Стамбул), фото: byzantologist

Византийские короны и ожерелья строятся на строгой симметрии, сочетании золота, жемчуга и драгоценных стекол. Их структура подчёркивает божественный характер власти. Украшение делает тело частью небесной иерархии.

Мозаика с изображением Девы Марии с младенцем в окружении Иоанна II и Ирины, 1118–1134 гг., южная галерея, собор Святой Софии, Константинополь (Стамбул), фото: byzantologist

Византийская культура возвращает украшению центральное место в женской репрезентации, но наполняет его новым, сакральным содержанием.

Если античность использовала украшение как знак статуса, христианство как отказ от телесности, то в Византии украшение становится теологическим инструментом, превращающим женское тело в проводник божественного порядка. Образ женщины, императрицы, подчинён строгому канону, включающему золото, жемчуг, симметрию, сияние и фронтальность, транслирующему святость и богоизбранность.

Византийские украшения формируют новый нормативный образ женственности, женщина как сакральное тело, украшенное ради утверждения божественной и имперской идеологии.

Выводы: от Греции до Византии

Дисциплина — Видимость — Контроль — Богослужение

Это лишь часть цепочки, отражающей логику изменения влияния репрезентации украшений над женщиной

Прослеживая путь от античной Греции к Риму, раннему христианству и Византии, можно увидеть, что украшение никогда не существовало как нейтральный элемент материальной культуры. Оно функционировало как инструмент визуальной идеологии, задающий форму допустимой женственности и регулирующий видимость женского тела. В каждой эпохе украшения определяли не столько индивидуальность женщины, сколько её положение в системе культурных норм, и именно в этом проявляется их связь с властью.

Во всех контекстах украшения формируют женщину. Они выделяют или скрывают части тела, задают правильные позы, определяют режим видимости, маркируют доступность или недоступность, подчеркивают статус и регулируют поведение. Через украшение общество фиксирует что именно должно быть видно в женщине и что должно быть скрыто.

Украшение в античных, христианских и средневековых традициях выступает одновременно визуальным и материальным механизмом власти. Оно превращает женское тело в культурный объект, контролируемый, нормированный, вписанный в систему ожиданий. Женственность оказывается не естественной данностью, а результатом многовековой работы символов, образов и материальных практик, которые оформляют, дисциплинируют и репрезентируют тело через украшение.

Wikipedia. Peplos Kore from the Acropolis. URL: https://ru.wikipedia.org

(дата обращения: 19.11.2025).

The Metropolitan Museum of Art. URL: https://www.metmuseum.org

(дата обращения: 19.11.2025).

Artyx. Статья: «История искусств». URL: http://artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st029.shtml

(дата обращения: 19.11.2025).

Pinterest. URL: https://ru.pinterest.com

(дата обращения: 19.11.2025).

Google Arts & Culture. Serpent Bracelet (Roman). URL: https://artsandculture.google.com/asset/serpent-bracelet-roman/KAEujOvAsr934w

(дата обращения: 19.11.2025).

Государственный Эрмитаж. Официальный сайт. URL: https://www.hermitagemuseum.org

(дата обращения: 19.11.2025).