Неорусский стиль: от Васнецова до Ларионова

Рубрикатор

1. Введение. Проблематика, термины, котекст 2. Виктор Васнецов и формирование «неорусского» языка образов 3. Абрамцевский круг и идея художественного универсализма 4. Талашкино: ремесленные эксперименты и культурная политика М. Тенишевой 5. «Русские сезоны» С. Дягилева: сценография как трансформация неорусского кода 6. Гончарова и Ларионов: трансформация народного в авангард 7. Итог

Введение. Проблематика, термины, контекст

Понятие «неорусский стиль» возникло в конце XIX века как ответ художников на поиски национальной идентичности. Оно объединяет множество практик — от живописи и архитектуры до прикладного ремесла и театральной сценографии.

Андрей Рябушкин — «Русские женщины XVII века в церкви», 1899.

Термин часто пересекается с «национальным романтизмом» и «русским модерном», однако неорусский стиль отличается акцентом на древнерусском наследии, средневековых орнаментах и фольклорных источниках.

Михаил Врубель — «Царевна-Лебедь», 1900.

На уровне художественного языка неорусский стиль соединяет реалистическую наблюдательность с декоративным обобщением, стремясь к символической выразительности, а не к бытовому изображению.

Виктор Васнецов — «Ковер-самолёт», 1880.

Главной проблематикой периода было создание «национального образа» России, который был бы и традиционным, и современным, и универсальным для разных художественных сфер.

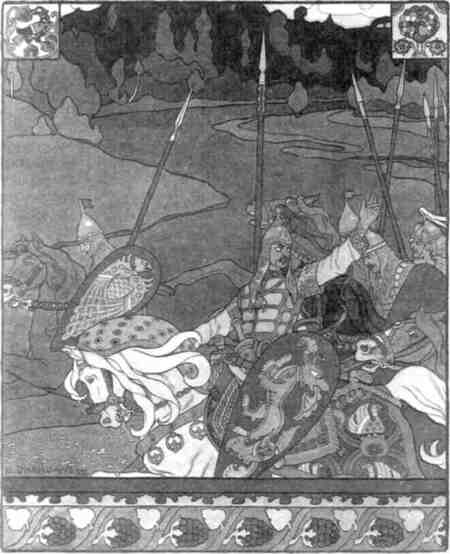

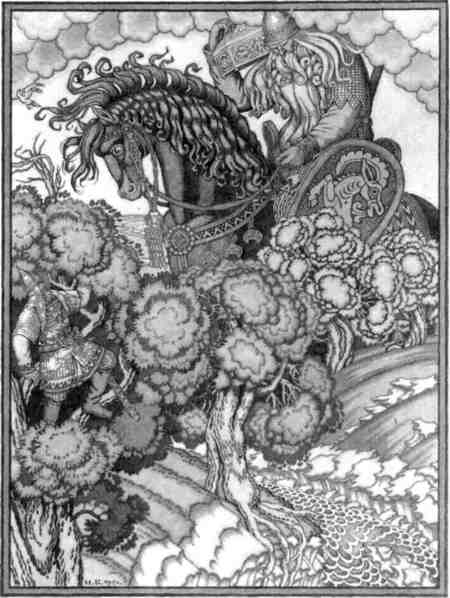

Иван Билибин — «Иллюстрации к былине о Василии Буслаевиче», 1902

Важнейшими лабораториями стиля стали художественные колонии Абрамцево и Талашкино — пространства коллективного творческого эксперимента, где формировались новые принципы синтеза искусств.

Абрамцевская мастерская — «Печь в стиле неорусского модерна», 1890-е.

Виктор Васнецов и формирование «неорусского» языка образов

Васнецов оказался первым художником, систематически переводящим фольклорный сюжет на язык монументального изобразительного искусства, раскрывая потенциал эпоса как современного культурного кода.

Виктор Васнецов — «Богатыри», 1881–1898.

В живописи Васнецова соединяются элементы иконописи — фронтальность, строгие силуэты — с реализмом и вниманием к материальной среде.

Виктор Васнецов — «Витязь на распутье», 1882.

Его «Алёнушка» демонстрирует преобразование сказочного мотива в эмоционально-насыщенный символистский образ, где психологическая выразительность важнее драматического действия.

Виктор Васнецов — «Алёнушка», 1881.

Работы художника над архитектурными и декоративными проектами (Абрамцево) стали фундаментом для переноса живописных форм в материальную, пространственную среду — интерьеры, росписи, мебель. Например, росписи Церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцеве. Образная система Васнецова в итоге стала «канонизированной»: именно его визуальный язык публики воспринимают как «русский» в смысле фольклорно-эпического.

Виктор Васнецов — «Сказка о Иване-царевиче и сером волке», 1889.

Абрамцевский круг и идея художественного универсализма

Абрамцево при С. Мамонтове стало местом, где художники работали в связке: живопись, резьба, керамика, архитектура производили единый художественный объект. В Абрамцеве происходило восстановление утраченных ремёсел: резьбы по дереву, прядения, росписи. Это создавало аутентичную среду, а не просто декоративный «неостилизаторский» жест.

Абрамцевская мастерская — Резная дверь в «русском стиле», 1890-е.

Важной особенностью было коллективное авторство: художники разрабатывали общий проект, а мастера воплощали его на материале.

Проект церкви в Абрамцеве — Архитектурный ансамбль храма Спаса, 1880-е.

Врубель в Абрамцеве нашёл точку соединения модернистской экспрессии с народным декоративным началом, что позже привело его к собственному символистскому языку.

Пример: Михаил Врубель — «Демон сидящий», 1890.

Абрамцевский синтез «повседневного» и «сакрального» сделал возможным представление о том, что национальный стиль должен проникать в быт, а не оставаться только на стенах музея.

Абрамцевская мебельная мастерская — Стул в «русском стиле», 1890-е.

Талашкино: ремесленные эксперименты и культурная политика М. Тенишевой

Усадьба Талашкино под Смоленском стала важным центром художественного образования: Тенишева открыла школы и мастерские, привлекала художников к созданию образцовых предметов быта.

Талашкинская мастерская — Камин «Микула Селянинович» (по эскизу Врубеля), 1900.

В отличие от Абрамцева, где акцент был на синтезе искусств, Талашкино делало ставку на возрождение ремёсел и обучение мастеров в народных традициях.

Талашкинская керамическая мастерская — Декоративная тарель с птицей-сирином, 1900-е.

Талашкинские школы давали возможность художникам работать с материалом напрямую, формируя предметный мир, в котором модерн и народность соединялись органически.

Талашкинская мастерская — Текстиль «Павлин», 1905.

Важную роль играло музейное направление — собранные Тенишевой коллекции стали образцами для восстановления орнаментальных традиций. Влияние Талашкина распространилось на промышленность: созданные здесь образцы тиражировались на фабриках, внедряя «неорусский стиль» в массовый быт.

«Русские сезоны» С. Дягилева: сценография как трансформация неорусского кода

Дягилев привлёк к работе над «Русскими сезонами» лучших художников России, превратив сцену в пространство радикальных экспериментов, где неорусские мотивы переосмыслялись в духе модерна.

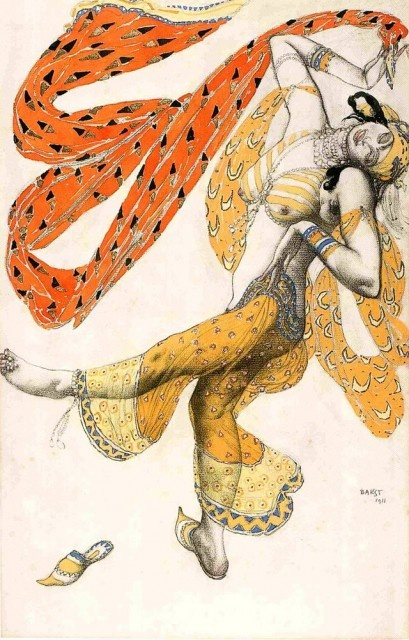

Лев Бакст — Эскиз костюма для «Шехеразады», 1910.

Русский фольклор стал «экспортируемым» стилем: его читали через призму экзотики и декоративного богатства, что усиливало эффект новизны.

Николай Рерих — Эскизы декораций к «Половецким пляскам», 1909.

Для Дягилева сцена была Gesamtkunstwerk — цельным художественным объектом, где музыка, хореография, декорации и костюмы образовывали единое семиотическое поле.

Александр Головин — Эскиз декорации к опере «Царь Додон», 1909.

Влияние сезонов распространилось и на европейское искусство: художники модерна заимствовали русские орнаменты, яркие цветовые контрасты и декоративность.

Серж Лифарь (постановка) — «Жар-птица» (декорации Бакста), 1910.

Через сцену неорусский стиль стал переходной зоной между традиционным искусством и авангардом, готовив почву для новых пластических систем.

Наталия Гончарова — Эскиз костюма для «Золотого петушка», 1914.

Гончарова и Ларионов: трансформация народного в авангард

Наталия Гончарова использовала народные мотивы (лубок, иконопись, крестьянские вышивки), превращая их в мощные декоративные конструкции, которые предвосхитили русский авангард.

Наталия Гончарова — «Крестьянки», 1910.

Ларионов адаптировал примитивистскую традицию к современному искусству, стремясь показать «искусство без академизма», в котором важнее прямота формы и «фольклорная энергия».

Михаил Ларионов — «Солдат», 1911.

Лучизм Ларионова стал попыткой создать новую живописную систему, основанную не на предмете, а на световых пересечениях, что окончательно вывело художника за рамки неорусского.

Михаил Ларионов — «Красно-синий лучизм (Пляж)», 1911.

Гончарова в сценографии для Дягилева соединяла народные мотивы с геометрическими формами и экспрессивным цветом, создавая мост между традицией и авангардом.

Наталия Гончарова — Эскиз декорации для «Le Coq d’Or», 1914.

Их творчество завершает путь неорусского стиля — от возрождения традиции к её авангардному преосмыслению, где народное становится материалом для создания новых художественных систем.

Итог

Неорусский стиль — не единый художественный метод, а многослойная система культурных трансформаций, возникшая на стыке нескольких источников: • древнерусской иконы, • фольклорных структур, • ремесленных традиций, • модерна, • символизма, • сценического искусства.

Его эволюция прошла четыре ключевых этапа:

- Формирование канона (Васнецов): эпос, сказка, национальный образ, монументальность.

- Синтез искусств (Абрамцево, Талашкино): превращение стиля в среду, предмет, быт.

- Театрализация образа (Дягилев): трансформация «русского» в сценическую экзотику и модернистскую декорацию.

- Авангардное переосмысление (Гончарова, Ларионов): от примитивизма и народных структур — к лучизму и новым пластическим системам.

Таким образом, неорусский стиль стал мостом между традицией и авангардом, заложив визуальную основу для русского модернизма и повлияв на международную сценографию XX века. Его сила — в способности превращать культурное наследие в актуальный художественный язык, который продолжал развиваться от сказочного эпоса до оптической абстракции.

Пастон Э. В. «Деятельность Абрамцевского кружка» // История русского искусства, 2/2019. — (artculturestudies.sias.ru)

Русское искусство конца XIX — начала XX века / учеб. пособие. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. (znanium.ru)

Russian Art Nouveau. Power of artists, spectacular designers and architectural ecstasy. (Arthive)

Sharp, Jane A. Russian Modernism between East and West: Natal’ia Goncharova and the Moscow Avant-Garde.Cambridge: Cambridge University Press, 2005. (assets.cambridge.org)

Modernism and the Spiritual in Russian Art / ред. пер. и сост. (books.openedition.org)

Статья «Талашкинский модерн в дереве» (antiqueland.ru)

Wikipedia-статья «Изразцы» (Википедия)

Wikipedia-статья «Русский стиль» (Википедия)

Статья, посвящённая истории русского модерна, национально-романтических форм и переходу к новому стилю (lavrus.tretyakov.ru)

Каталог / обзор «Russian Art & Theatre» (aba.org.uk)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Victor_Vasnetsov_Bogatyrs.jpg (дата обращения: 26.11)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Vrubel_Swan_Princess_1900.jpg (дата обращения: 26.11)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Bilibin_Ivan_Tsarevich_and_the_Gray_Wolf.jpg (дата обращения: 26.11)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Goncharova_Peasants_1910.jpg (дата обращения: 26.11)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Larionov_Soldier_1911.jpg (дата обращения: 26.11)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Roerich_Polovtsian_Camp_1909.jpg (дата обращения: 26.11)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Bakst_Scheherazade_costume.jpg (дата обращения: 26.11)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Vasnetsov_Alyonushka.jpg (дата обращения: 26.11)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Mikhail_Vrubel_Demon_Sitting.jpg (дата обращения: 26.11)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Church_of_the_Savior_Abramtsevo.jpg (дата обращения: 26.11)