Мыло серо, Да моет бело

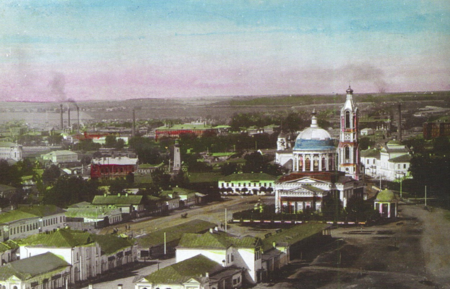

О городе…

Шуя — один из старейших городов Ивановской области, впервые упомянутый в летописи 1629 года как центр мыловаренного ремесла. В XIX веке город переживает расцвет, становясь важным промышленным и торговым узлом Российской империи. Здесь активно развивались купеческие традиции, меценатство и ремесленные производства, от тканей до знаменитого шуйского мыла. Особое значение для образа города имеет его фольклор. Шуяне издревле славились остроумием и находчивостью, что отражено в пословицах и прибаутках: «Шуйский плут — хоть кого впряжёт в хомут», «Кабы мне крепкого мыльца». Сегодня Шуя сохраняет свою самобытность, это город с характером, где история, труд и народная культура продолжают жить в вещах, созданных руками.

В конце XIX — начале XX века Шуя переживает период расцвета и становится одним из заметных центров Российской империи. Купцы и промышленники строят фабрики, церкви, богадельни, школы, финансируют благоустройство города. Мыловаренное дело, упомянутое ещё в летописи 1629 года, превращается в устойчивую местную традицию, передаваемую из поколения в поколение.

Шуя славилась не только производством, но и культурой благотворительности. Здесь бытовала формула: «Заработал — отдай городу». Купцы Тропинины, Попов считали добрым делом вкладываться в общее благо.

Историки отмечали особое значение Шуи как древнего «престольного города Белой Руси» места, где ремесло, вера и предприимчивость образовали единый культурный код.

Русский стиль

Во второй половине XIX века русский стиль стал важнейшим направлением художественной культуры Российской империи. Он возник как реакция на чрезмерное влияние Запада и стремление найти собственный язык формы, основанный на древнерусском зодчестве, народном орнаменте и символике природы. Этот стиль соединил в себе черты историзма и романтизма, обращаясь к архитектурным и декоративным мотивам XVII века — шатрам, аркам, резьбе по дереву, растительным и зооморфным узорам. Он воплотил идею национальной гордости и стал средством самовыражения народа и государства, объединяя крестьянскую культуру и имперское величие

Палаты царя Берендея. Эскиз декорации к опере «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова. В. М. Васнецов (1885)

Выбор русского стиля для концепции проекта связан с самой сутью города Шуи —ремесленной, купеческой, народной. В нём, как и в русском стиле, сочетаются простота и декоративность, труд и красота, национальная память и ручное мастерство. Для купеческой эпохи XIX века этот стиль был не просто эстетикой, а выражением самосознания: через орнаменты, резьбу и цвет воплощались идеалы православия, народности и преемственности. В шуйских традициях мыловарения, текстиля и деревянного дела тот же дух — соединение утилитарного и поэтичного, в котором видна душа России.

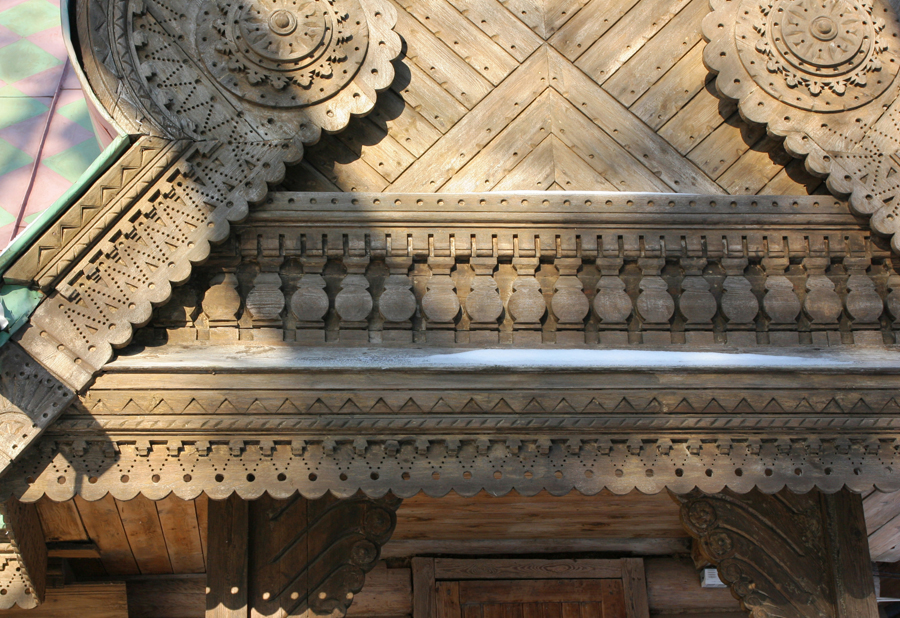

Баня-теремок в Абрамцеве, И. П. Ропет (1877–1878)

Храм Спаса-Нерукотворного в Абрамцеве. По эскизу В. М. Васнецова (1881-1882)

Русский стиль, развивавшийся с середины XIX до начала XX века, объединяет черты народного искусства, древнерусского зодчества и декоративности модерна. Его основа — стремление выразить национальную самобытность через художественную форму. В отличие от строгих европейских направлений, русский стиль тяготеет к мягкости линий, орнаментальности и природной гармонии. Для него характерны мотивы растительного и животного мира: колосья, птицы, звери, травы, переплетённые в узоры, символизирующие плодородие и связь человека с землёй. В архитектуре и декоративно-прикладном искусстве активно использовались дерево, глина, ткань и металл, подчёркивая теплоту ремесленного труда.

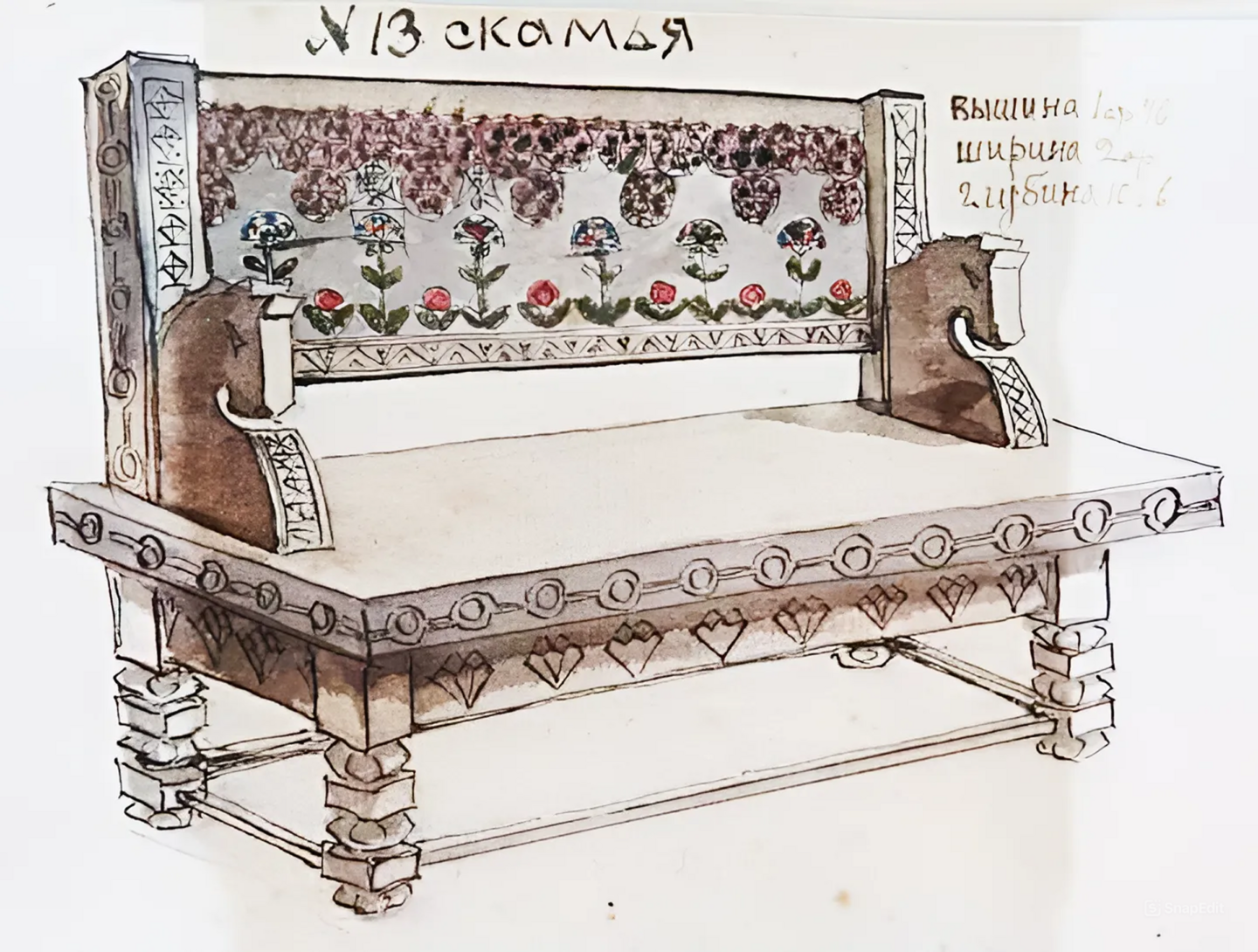

Скамья. Е. Д. Поленова (конец XIX века)

Концепция проекта

Мой проект представляет собой ребрендинг «Шуйского мыла», основанный на изучении локального фольклора и речевых особенностей города Шуи. Основная идея — показать, как живая народная речь, прибаутки и присказки могут стать основой визуального и смыслового кода современного бренда. Шуя — город с особым характером, где юмор и смекалка давно превратились в часть культурного наследия.

Мыло серо, Да моет бело

Ребрендинг «Шуйского мыла» опирается на эстетику русского стиля конца XIX века, когда народное искусство и фольклор становились источником вдохновения для мастеров Абрамцева и Талашкина. Так и сегодня, через образ мыла — предмета повседневности, — проект возвращает внимание к простым вещам, в которых сохраняется культурная память. Цель проекта — переосмыслить локальное ремесло как часть современной визуальной культуры, показать, что фольклор — это не прошлое, а живой язык города, способный обрести новую форму в дизайне и коммуникации.

Вариант логотипа

варианты логотипа

Айдентика

В айдентике бренда я собрала ключевые элементы, отражающие как эстетику выбранного русского стиля, так и идентичность города Шуи. В основе лежат символы, которые формируют визуальный и смысловой код проекта: лев с герба Шуи (знак силы и достоинства города), присказки и поговорки шуян (отражение народного характера, иронии и живого языка), декоративный элемент бани в Абрамцево и камин по эскизам Врубеля (отсылки к ремеслу и художественному наследию эпохи) силуэт храма как напоминание о духовной истории Шуи и голова коня со скамейки Е. Д. Поленовой, как символ движения, мастерства и народного творчества.

айдентика на пакете

Кабы мне крепкого мыльца!

Палаты царя Берендея. Эскиз декорации к опере «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова. В. М. Васнецов (1885): https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/137922

Баня-теремок в Абрамцеве, И. П. Ропет (1877–1878): http://www.museum.ru/alb/image.asp?55609

Храм Спаса-Нерукотворного в Абрамцеве. По эскизу В. М. Васнецова (1881-1882): https://anashina.com/poezdka-v-abramcevo-3/

Скамья. Е. Д. Поленова (конец XIX века): https://damuseum.ru/catalog/skamya/

Камин «Микула Селянинович и Вольга» 1898-1900: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/10436