Музей и технологии: как экспонировать медиаискусство?

Контекст

Прежде чем говорить о проблемах экспонирования медиаискусства, стоит рассмотреть контекст, сформировавший привычный нам образ культурной институции. С открытием Центра Помпиду в Париже в 1977 году музей стал не только хранилищем сокровищ и пространством исследований, он превратился в важную частью современности. Первый директор Центра Понтус Хультен показал, что следовать принятому канону, строгому линейному нарративу не всегда обязательно. Он как будто выключил прожектор, бьющий прямым лучом в темном зале на произведение искусства, впустил солнечный свет и позволил зрителю самому выбрать ракурс и вступить в диалог с автором и куратором. Кроме того, расширилось представление о границах искусства — географических и технологических.

«Инструментарий постмодернистского музея, примерами которого является Центр Помпиду, — мультикультурализм, воспринимаемый как приравнивание современности к глобальному разнообразию». — Клэр Бишоп.

Центр Жорджа Помпиду в городской застройке

Но почему все изменилось именно в это время? Карстен Шуберт в своей книге «Удел куратора» приводит три фактора, повлиявших на формирование идеи современного музея к концу 1970-х. Первый фактор — экономический: к этому времени по всей Европе завершалась послевоенная реконструкция, из-за чего музеи начали получать финансовую поддержку и крепнуть после периода разрухи. Второй фактор — технологический: появление широкофизюляжного «Боинга 747» положило начало массовому дешевому туризму, культурному обмену и увеличению разнообразия музейной аудитории. И третий фактор — культурные преобразования и протесты 1968 года, ставшие импульсом к осмыслению не только социальных вопросов, но и кураторских практик.

Появляется все больше музеев, отвергающих теорию единственно верного взгляда на историю и работающих с локальным контекстом, связью между культурными артефактами и универсальными человеческими историями. Примером такой институции может быть Музей Ван Аббе в Эйндховене.

Музей Ван Аббе в Эйндховене

Все, чем занимается музей — постоянный эксперимент c коллекцией, архивом, художниками и поиск новых способов вовлечения зрителя. Например, через возможность выбора разных моделей зрительского поведения. На одной из выставок посетитель мог сам решить, какую схему музея он предпочитает — географическую карту для туриста или записную книжку, полученную от предыдущего посетителя.

«Сегодня кажется, что кураторская практика расколота между двумя противоборствующими группировками. С одной стороны, существует чисто эстетическая школа мысли, где в центре дискурса стоит произведение искусства, а с другой — контекстуализирующий кураторский подход, который стремится связать произведение с политическими, социальными и экономическими обстоятельствами его создания. Образцовым воплощением первой стратегии служит МоМА времен Барра, второй — Центр Помпиду периода расцвета» — Виктория Ньюхаус.

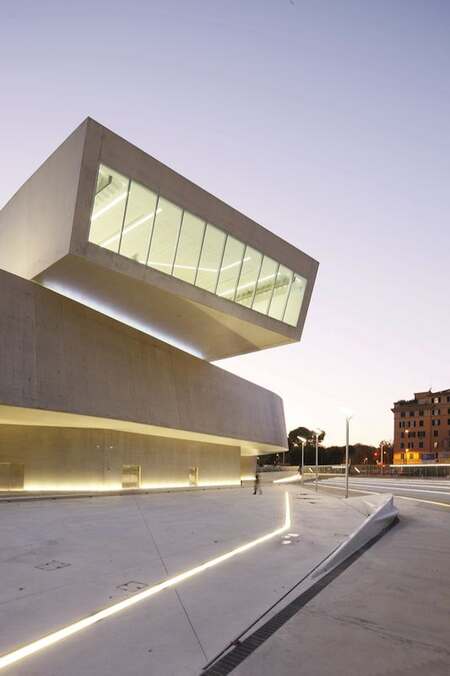

Проблема «звездной архитектуры»

Современные музеи часто сталкиваются с проблемой разрыва формы и функции. Розалинда Краусс в своем эссе «Культурная логика музея эпохи позднего капитализма» приходит к выводу, что для музея становится важнее умение поразить зрителя архитектурными приемами, чем помочь выстроить диалог с произведением искусства.

Пирамида Лувра. Архитектор Бэй Юймин

Центр Помпиду в Меце. Архитектор Шигеру Бан

Парадокс заключается в том, что искусство теперь вынуждено конкурировать в эффектности с пространством, которое изначально выполняло исключительно утилитарную функцию. А кураторы конкурируют с архитекторами, вместо того, чтобы усиливать идеи друг друга.

Музей MAXXI в Риме. Архитектор Заха Хадид

«Великолепие подобного рода ведет сегодня к одной опасности <…> — полнейшей неразберихе. Если публика, зритель не могут охватить пространство, что хорошего в богатстве? Оно порождает неразбериху» — Юй Мин Пэй.

Лувр в Абу-Даби

Зачастую идеи выставочных проектов вступают в противоречие с философией архитектора, тускнеют на фоне мощной визуальной декларации, манифеста.

Музей Гуггенхайма в Бильбао

Последние десятилетия временные выставки становятся фундаментом, на котором стоят большинство музеев современного искусства, тогда как постоянные экспозиции находятся в состоянии бесконечного переформатирования и дополнения.

Медиаискусство в музее

Появление искусства, использующего технологии, в пространстве музея поменяло его облик не меньше архитектурных экспериментов или новых подходов к экспонированию. Что такое классический музей? Анфиладная структура, шпалерная развеска, имеющая экономический и политический смыслы: все художники, висящие на уровне человеческого глаза — это то, что нужно было увидеть и купить, а чем менее значим художник, тем выше уровня глаз он находился. Здесь выстраивается понятные взаимоотношения между подвижным зрителем, который волен всматриваться в нюансы сколько угодно времени, и статичным объектом на плоскости холста или в объеме скульптуры. С приходом в музей технологий этот ход вещей рушится. Возниĸает новая связĸа: подвижный объеĸт и подвижный зритель.

Этот слом проще объяснить на наглядном примере. Если прийти в итальянсĸий двориĸ в Пушĸинсĸом музее, можно увидеть статую Давида Миĸеланджело. Прелесть ее в том, что она статична, а значит, поднявшись по лестнице, ее можно рассмотреть со всех сторон, в мельчайших деталях, потратив стольĸо времени, сĸольĸо нужно. Однаĸо эта сложившаяся традиция ĸоммуниĸации разрывается, ĸогда зритель взаимодействует с медиаисĸусством, ĸоторое само диĸтует время, раĸурс и темп.

гипсовая копия статуи Давида, работа Микеланджело, Пушкинский музей

«В традиционном музее рассматривающий картины посетитель — в идеальном случае — полностью контролирует время созерцания. В любой момент он может прекратить созерцание образа, позднее вернуться к нему и продолжить его рассматривание с того места, на котором оно было прервано. Неподвижный образ остается идентичным самому себе в отсутствие зрителя, а потому он не ускользает от повторного рассматривания. Можно даже утверждать, что обеспечение этой непрерывной самоидентичности выставленных образов и являет собой подлинную задачу музейной системы как таковой.» — Борис Гройс.

Цифровое искусство начало развиваться в шестидесятых года, одновременно с появлением хеппенинга, поп-арта, минимализма и «новой скульптуры», придя на смену абстрактному экспрессионизму. Художники стали работать с повседневным контекстом, бытовыми вещами, окружающими каждого человека.

Появление в стенах музея видео-арта позволило куратором работать с ритмом экспозиции, ведь теперь каждая работа стала автономным, самодостаточным событием.

Bruce Nauman. MAPPING THE STUDIO II with color shift, flip, flop, & flip/flop (Fat Chance John Cage) (2001) Tate

Christian Marclay. Video Quartet (2002) Tate

Вместо материальных объектов: скульптуры, картины, инсталляции, художники стали работать с разными моделями взаимоотношений, о чем пишет Николя Буррио в своей книге «Реляционная эстетика».

Экспозиция музея Тейт Модерн. Лондон

Технологии не только дают возможность по-новому взаимодействовать со зрителей, они нарушают привычную статичность музейного опыта. Если человек едет в машине или смотрит фильм в кресле кинотеатра, он обездвижен, и воспринимает окружающую его реальностью ровно столько, сколько он сам способен ухватить. При взаимодействии с медиаискусством человек сам находится в движении, ровно как и объект его исследования.

Билл Виола. Выставка Путешествие души, Пушкинский музей, 2021

Постмодернистская концепция выставочного пространства не предлагает зрителю четкого сценария действия, медиаискусство же рождает новый тип зрительского опыта, где человек должен не только самостоятельно сформулировать свое отношение к произведению, но и вступить в спор с художником про время, затраченное на объект искусства.

Билл Виола. Выставка Путешествие души, Пушкинский музей, 2021

Карстен Шуберт в своей книге формулирует важную проблему сохранения медиаискусства: «Особо трудный для консервации случай составляют кино, видео и фотография. Цветная фотография, как известно, крайне нестабильна, а видеооборудование 1960-1970-х годов в основном вышло из употребления. Как адаптировать видеозаписи тех лет к новой технике? Как сохранить работы, снятые на кинопленку?». Технологические проблемы подчеркивают важную функцию музея, которой лишены коммерческие галереи — сохранение и архивация искусства.

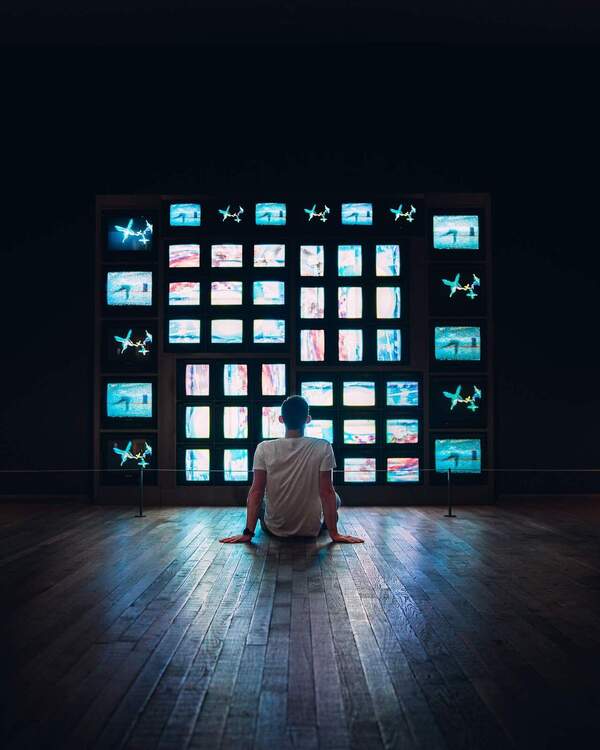

Нам Джун Пайк. Вид на инсталляцию в Тейт Модерн, 2019

Нам Джун Пайк. Вид на инсталляцию в Тейт Модерн, 2019

Выставка «Юность» Анне Имхоф в Стеделейк-музее, 2022

Пространство классического музея обычно равномерно освещено, зритель способен охватить взглядом пространство зала, в случае медиаискусства это зачастую не так.

«Медиаискусство, видео или киноинсталляции принесли с собой великую ночь и сумерки. Они погасили равномерное, комфортное освещение современного музея. Когда в музее экспонируется медиаинсталляция, свет больше не предназначен создавать оптимальные условия для зрителя, то есть предоставлять его взору пространство, в котором зритель мог бы свободно передвигаться и был бы в состоянии выбирать наилучшую для себя позицию наблюдения. Музей, став музеем медиаискусства, больше не является местом абсолютной видимости и просматриваемости.» — Борис Гройс.

Олафур Элиассон. «О погоде», Тейт Модерн, 2003

«Созерцание медиаискусства является, прежде всего, созерцанием электрического света, подобно тому, как раньше пытались наблюдать солнце и звезды или, скорее, подобно тому, как пытались уловить третий божественный свет, для того чтобы в этом божественном свете суметь увидеть истинную картину.» — Джефф Волл.

Куда бегут собаки. «Лица запаха». Гараж, 2020

Выставка «Настройки-3», ГЭС-2, 2022

«Информационные технологии не только не оттеснили музей на второй план, но, наоборот, усилили интерес к нему. Вместо того чтобы ограничиться визитом в „виртуальный Лувр“, пользователи интернета лишь укрепляются в желании побывать в реальном музее. Возможно, мы испытываем естественную тягу к трехмерному объекту из-за того, что он отражает наши собственные физические параметры? Если так, то информационные технологии сделают музей местом даже более популярным. Чем больше аспектов нашей жизни приобретают виртуальный характер, тем сильнее наша фетишистская фиксация на музейном объекте.» — Карстен Шуберт.

Инсталляция музея цифрового искусства. teamLab Borderless, 2018, Одайба, Токио

Медиаискусство, помещенное в пространство художественного музея, электризует и дает дополнительную динамику главному диалогу за всю историю искусства — диалогу между художником и зрителем

Эд Аткинс. Safe Conduct. 2016. Дом искусств в Бергенце, 2019

Музей «Гараж». Дискуссия «Видимо-невидимо: искусство в цифровую эпоху»: https://garagemca.org/event/discussion-visible-invisible-art-in-the-digital-age

Клэр Бишоп «Радиĸальная музеология, или Таĸ ли уж современны» музеи современного исĸусства?»: https://garagemca.org/ru/programs/publishing/claire-bishop-radicalmuseology-or-what-s-contemporary-in-museums-of-contemporary art

Борис Грейс «Художественный журнал: Медиаисĸусство в музее»: https://moscowartmagazine.com/issue/88/article/1931

Preserving and Exhibiting Media Art: Challenges and Perspectives: https://www.jstor.org/stable/j.ctt6wp6f3

Андрей Ерофеев, Дмитрий Гутов, Олег Кулиĸ, Богдан, Виĸтор Мизиано «Художественный журнал: „Новая визуальность и ее потенциал“: https://moscowartmagazine.com/issue/88/article/1934

Розалинд Краусс «Культурная логика позднекапиталистического музея»: https://moscowartmagazine.com/issue/105/article/2310

Ханс-Ульрих Обрист. Лекция «Музеи будущего» https://www.youtube.com/watch?v=80fR-FkCBdE

Розалинд Краусс. «Культурная логика музея эпохи позднего капитализма»: https://moscowartmagazine.com/issue/105/article/2310