Проблема репрезентации природы в европейской живописи XIII–XVI веков

На протяжении многих веков художники стремились понять, как показать природу на картине: что именно в ней важно, какую роль она играет в изображении, и должна ли она быть просто фоном или чем-то большим.

В разные эпохи европейской живописи природа выглядела и воспринималась по-разному. В Средневековье она оставалась условной и символической, а к XVI веку постепенно превращалась в самостоятельное пространство, наполненное светом, воздухом и чувством.

Именно эту постепенную перемену и рассматривает исследование. Оно посвящено тому, как менялась репрезентация природы — от знака к образу, от символа к переживанию. Через сопоставление картин XIII–XVI веков можно увидеть, насколько сильно трансформировался взгляд художника на мир: от строгой иконографической традиции до чувственного отношения к природе, в котором важен не только сюжет, но и настроение, атмосфера, эмоциональный фон. Такие временные рамки были взяты по причине того, что именно в этот период природа в европейской живописи начала ярче всего раскрываться.

Для визуального анализа подбираются произведения, наглядно демонстрирующие эту эволюцию. В ранних примерах — у Джотто, Дуччо, Симоне Мартини — природа служит главным образом контекстом для священной сцены и по сути остаётся знаком. В работах Фра Анджелико, Пьеро делла Франческа и Леонардо да Винчи она становится более реалистичной, выстроенной по законам перспективы и света. Наконец, у Джорджоне и Тициана природа превращается в самостоятельное эмоциональное пространство — иногда даже в главный носитель настроения.

Себастьяно дель Пьомбо, «Воскрешение Лазаря» (1517-1519).

Структура исследования отражает этот переход. Первая часть посвящена природе как символу и декоративному фону. Вторая показывает природу как проявление гармонии и естественного порядка, связанного с открытиями Возрождения. Третья часть рассматривает природу как чувство — как пространство, которое выражает эмоцию и усиливает драматургию изображения.

Теоретическая база включает трактаты о мимесисе и репрезентации от античности до Возрождения (Аристотель, Альберти), а также исследования о природе перспективы, реализма и зрительского восприятия (Панофский, Гомбрих, Баксанделл).

Все тексты в сумме помогают понять, как менялись представления о том, что значит «изобразить природу» и какую роль она играет в структуре картины.

Гипотеза исследования состоит в том, что изменения в репрезентации природы отражают не только развитие художественных методов, но и глубокий сдвиг в мировоззрении Европы.

Природа перестаёт быть условным фоном и становится значимой частью художественного мышления: пространством, через которое передаются эмоции, настроение и отношение человека к миру.

Глава 1. Природа как символ: XIII–XIV века

В XIII–XIV веках природа в европейской живописи в основном не пытается быть «реальной» и не является самостоятельным объектом изображения. Она работает как язык знаков и символов: деревья, горы, реки, сады — это не столько попытка показать мир таким, какой он есть, сколько набор символов, которые помогают понять сюжет и идею, поддержать их. Художник ставит перед собой задачу не передать атмосферу или погодное состояние, а объяснить, где происходит событие, кто его участники и какой смысл за ним стоит. Формы упрощены, обобщены, часто плоскостны; природные элементы существуют как коды, а не как наблюдение.

Природа в этом периоде выполняет сразу несколько функций: маркирует пространство действия, отделяет земное от небесного; обозначает символические состояния — рай, пустыню, путь, искушение; служит знаковой средой, которая говорит о значении изображённого; поддерживает иерархическую структуру изображения — главный персонаж всегда отрывается от «фона» природы.

Этот период можно описать как время поверхностной природы, где важна не её материальность, а её «читабельность» как знака.

Фон в XIII–XIV веках — это прежде всего декоративная плоскость, которая не создаёт глубины, не даёт ощущения среды. Он подкрепляет идею, что изображённое событие выходит за рамки физического времени и пространства.

Джотто, «Побег в Египет» (1290-е, Падуя).

У Джотто на картине «Побег в Египет», например, скалы напоминают геометрические острые формы и не соответствуют реальным природным массивам. Они призваны обозначить путь, а не показать конкретный ландшафт. Помимо этого, всё пространство плоское, почти театральное, можно сказать, что природа здесь выступает как «задник сцены».

Симоне Мартини, Липпо Мемме, «Благовещение» (1333).

Симоне Мартини, Липпо Мемме, «Благовещение» (1333).

У Мартини и Мемме на триптихе «Благовещение» природе уделено лишь символическое внимание, не вынесенное на фон: цветы в вазе — не наблюдение из натуры, а коды чистоты. Пространство за фигурой же вовсе не имеет реального протяжения: природа подчинена лишь декоративному ритму и служит орнаментом вокруг.

Природа часто работает как условный топос — пустыня, сад, Небесная гора. Это не природные места, а духовные состояния.

Джотто, «Искушение Иисуса» (1300–1306, Падуя).

Например, у Джотто в картине «Искушение Иисуса» есть скала, но при этом это далеко не геологическая форма, а знак пустыни, места духовной борьбы.

Природа здесь сжата, обобщена и проста, ибо смысл важнее реализма. Природная составляющая здесь лишь условность.

Николо и Пьетро Лоринцетти, «Въезд в Иерусалим» (c. 1320-е).

Горы за городскими стенами изображены в форме стиллизованных клиньев, их ритм подчёркивает идею духовного подъёма. Они не дают никакого представления о расположении города — это картина, в которой природа подчинена символической логике: верх = высота духа, низ = земное. Художники показывают не место, а структуру мира.

Джотто, «Оплакивание» (1305).

В другой работе Джотто, «Оплакивание», пейзаж играет роль визуального соучастника трагедии. Скала наклонена в сторону Христа, что работает как эмоциональный жест.

В этом периоде художники не стремились к натурализму, потому что сама идея натуры как ценности ещё не возникла. Природа остаётся концептом, обобщённой формой.

Природа в XIII–XIV веках всегда подчинена фигурам. Она не может быть самостоятельным элементом — она служебна, вторична.

Джотто, «Встреча у Золотых ворот» (1305).

У Джотто на фреске «Встреча у Золотых ворот» город и природа — всего лишь обозначения места. Пространство не может «перетянуть» внимание с главных персонажей, а скалы и здания умышленно схематичны.

В XIII–XIV веках природа в европейской живописи — это язык символов. Она не создаёт атмосферу, не описывает реального мира и не отражает индивидуальное восприятие. Её задача — помогать читать смысл, а не изображать окружающее.

Именно эта «плоская, условная природа» создаёт стартовую точку, от которой художники XV века начнут путь к рационализированному и геометрическому миру перспективы.

Глава 2. Природа как порядок: XV век

Если в XIII–XIV веках природа была в первую очередь символом, то XV век радикально меняет оптику: природа становится упорядоченной системой, которую художники стремятся понять и изобразить по законам наблюдаемого мира.

Природа по-прежнему не является самостоятельной темой, но становится более «разумной», вписывается в строгие пространственные схемы и становится образом мира, построенного по божественному порядку. Тут же появляется перспектива и рационализация пространства, а также свет и геометрия становятся проявлением гармонии.

Перспектива превращает природу из условного фона в ясно выстроенную глубину, где каждый элемент подчинён логике пространства.

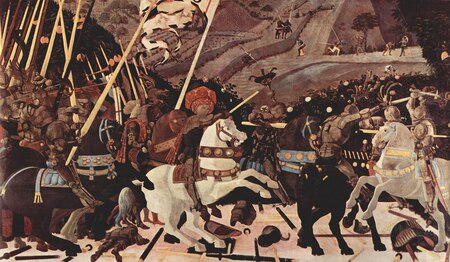

Паоло Уччелло, «Поражение Бернардино делла Карда», вторая картина из серии «Битва при Сан-Романо» (1435–1440).

«Атака Никколо да Толентино» и фрагмент «Поражение Бернардино делла Карда» (1435-1440).

В двух картинах Паоло Уччелло из серии «Битва при Сан-Романо» природа работает так, что пейзаж обеспечивает ощущение реальной глубины, хотя ещё очень условной.

Деревья и кусты выставлены в ряд, уменьшаются к горизонту, а земля — плоскость, разлинованная воображаемой перспективной сеткой.

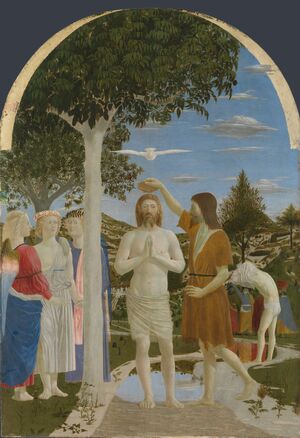

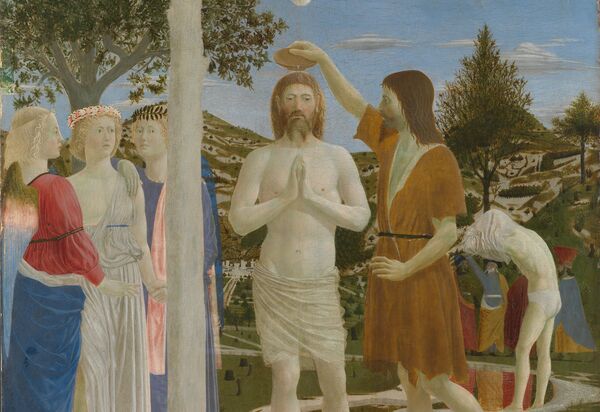

Пьеро делла Франческа, «Крещение Христа» (1448–1450).

Примерно по такой же логике работает природа в картине Пьеро делла Франчески «Крещение Христа», где она близка к геометрии. Река, деревья, берег — построены как «чистая перспектива», и весь ландшафт подчиняется строгим линиям композиции. Даже небо выровнено так, будто это однородный геометрический фон.

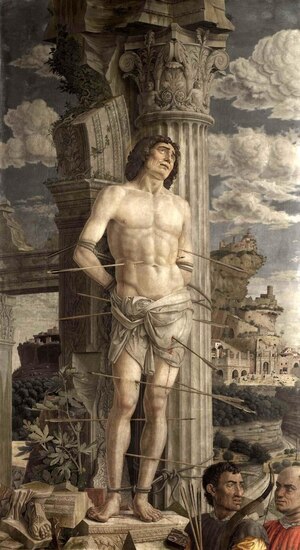

Андреа Мантенья, «Св. Себастьян» (1457–1459).

В то же время у Андреа Мантенья в работе «Св. Себастьян» пейзаж — почти архитектурный объект, где каменные образования напоминают античные руины. Это, в свою очередь, создаёт рациональную структуру материи, а не эмоциональную.

Бенозцо Гоццоли, «Шествие волхвов» (1459–1461).

А Бенозцо Гоццоли, например, выстраивает пространство слоями, создавая ясную глубину, где деревья повторяют друг друга ритмически.

Природа становится местом, где проявляется божественный порядок через свет, ясность, симметрию. Свет — главный инструмент ренессансного «разумного мира».

Леонардо да Винчи, «Мадонна в скалах» (1483–1486).

В работе «Мадонна в скалах» Леонардо да Винчи скалы и растения написаны как реальные, подчинённые законам света. При этом свет рассеивает пространство, создавая единую атмосферу.

Леонардо да Винчи, «Мона Лиза» (1503–1506).

Да Винчи изображает ландшафт за спиной Мона Лизы так, что он становится не просто фоном, а моделью гармонии: на это работают ровные переходы света, просчитанная перспектива, единая воздушная среда.

Джованни Беллини, «Св. Франциск в пустыне» (1480).

Свет у Джованни Беллини объединяет элементы природы в цельный порядок, и свет здесь попутно работает на ощущение времени и суток и проявление реальности, а не условности. Вместе с тем, детальность растений поддерживает идею упорядоченности мира.

На Севере природа становится чрезвычайно наблюдательной — но и здесь она остаётся разумной, структурной.

Ян ван Эйк, «Мадонна канцлера Ролена» (1435).

У Яна ван Эйа в работе «Мадонна канцлера Ролена» эта наблюдательность особенно заметна. Пейзаж здесь — идеальный город и идеальная природа, существующие в гармонии. Каждый лист на дереве — выписан, но подчинён общему порядку композиции. Все мелкие детали создают одно общее ощущение правильности мира.

Ганс Мемлинг, «Страшный Суд» (1470).

Ганс Мемлинг в работе «Страшный Суд» изображает природу так, что ландшафтные планы уходят в глубину. Небо и земля объединены единым холодным светом и природа становится пространством, а не декоративной поверхностью.

К концу XV века природа впервые становится целостной, объединённой общим световым и перспективным принципом.

Альбрехт Дюрер, «Акварели. Альпы» (1494–1495).

Картина Альбрехта Дюрера «Акварели. Альпы» это, возможно, первый случай, когда природа изображается просто потому что художник хочет её изобразить, где при этом нет религиозного сюжета и мир предстает как самостоятельный объект изучения.

Глава 3. Природа как чувство: XVI век

XVI век — период, когда природа перестаёт быть лишь символом или строгой геометрией. Она начинает выражать настроение, эмоциональный тон, внутреннее состояние героев и драматизм происходящего. Появляется новое понимание природы как субъективного опыта, где не только точность или гармония важны, но и атмосфера, цвет, свет, движение.

Природа перестаёт быть «декорацией». Она становится инструментом передачи эмоций: тревоги, покоя, напряжения. Пейзаж начинает «говорить» вместе с персонажами, усиливая драму.

Джорджоне, «Буря» (ок. 1508).

В «Буре» Джорджоне природа выражает эмоцию тревожной неопределённости, становясь центральным элементом картины. Атмосфера грядущей грозы задаёт тон всей картине.

Это один из первых примеров того, как пейзаж в XVI веке начинает функционировать именно как пространство чувства, а не как фон или символ.

Джорджоне, «Спящая Венера» (1508–1510).

В «Спящей Венере» пейзаж играет роль мягкого эмоционального пространства, которое отражает состояние покоя и гармонии, в котором находится богиня. Природа не конкурирует с фигурой, а встраивается в её внутренний ритм. Пейзаж здесь буквально продолжение тела и состояния богини.

Альбрехт Альтдорфер. «Битва Александра» (1529).

Альбрехт Альтдорфер. «Битва Александра» (1529).

В картине Альбрехта Альтдорфера «Битва Александра» пейзаж намного масштабнее, чем сюжет. Величественность природы здесь — ключевая эмоция.

Пейзаж здесь больше не вторичен, он выражает космическую грандиозность и превосходство природы над человеком.

Питер Брейгель Старший. «Охотники на снегу» (1565).

В этой картине природа становится самостоятельным эмоциональным пространством, которое определяет настроение сцены сильнее, чем действия людей. Брейгель показывает не просто зимний пейзаж — он создаёт настроение зимы, и именно оно становится главным содержанием работы.

Холод ощутим не метафорически, а физически. Это достигается через доминирование приглушённых зелёно-серых и белёсых тонов; плотный, неподвижный снег, покрывающий землю и крыши; дым, поднимающийся из труб — прямое указание на необходимость тепла.

Все эти элементы в сумме создают ощущение зимней неподвижности, тишины, когда звуки приглушены снегом. Природа здесь играет важную роль — она задаёт человеческому миру определённый ритм и состояние.

Патинир, «Пейзаж с бегством в Египет» (1515–1520).

У Патинира природа обретает почти космическое значение. Персонажи крошечные, а пейзаж огромный, как если бы он наблюдал за людьми сверху. Высокая точка зрения, резкие переходы от зелени к лазурным далям создают ощущение бесконечности мира.

Природа выражает здесь не только настроение персонажей, но и масштаб человеческого пути, где маленькая семья движется по дороге бескрайнего мира.

Пальма Веккио, «Поклонение пастухов» (1520–1525).

У Пальмы природа организует эмоциональную среду всей сцены: мягкий золотистый свет, тёплые туманы на горизонте, склонённые холмы создают тёплую и мягкую атмосферу.

На лицах пастухов — спокойное восхищение, но именно светлый и умиротворённый пейзаж даёт ощущение тихого чуда. Даже деревья и рельеф «дышат» мягкостью — это природа, которая не просто сопровождает событие, а именно передаёт и задаёт всё чувство.

Паоло Веронезе, «Алегория любви» (1560е).

Хотя это аллегория, природа здесь играет психологическую роль: туманная даль, холодные тона неба и зыбкие очертания деревьев создают атмосферу эмоциональной нестабильности.

Пространство вокруг персонажей кажется слегка тревожным, неспокойным — как само чувство, о котором говорит картина. Пейзаж передаёт внутреннее сомнение и утрату гармонии.

Заключение

В XIII–XIV веках природа в европейской живописи функционировала как язык символов и визуальных конвенций, а не как самостоятельное наблюдаемое пространство. Художники использовали условные элементы — золотые фоны, декоративные деревья, схематичные горы.

Альбрехт Дюрер, «Акварели. Альпы» (1494–1495).

Всё это для того, чтобы подчеркнуть духовный смысл событий, моральные идеи или эмоциональные состояния персонажей.

Каждая деталь, будь то холм или куст, имела значение и направляла зрителя к правильной интерпретации сцены. В этом смысле природа выполняла не иллюстративную, а объяснительную функцию, формируя особый визуальный язык, где окружающий мир подчинён теологической и символической логике.

При этом даже в этой условной и схематичной природе закладывались элементы, которые в дальнейшем станут основой для развития эмоциональной и чувственной репрезентации природы.

Художники XIII–XIV веков постепенно обращали внимание на форму и объём объектов, пытались связывать свет и пространство, строить композицию с ощущением глубины. Эти приёмы, хоть и оставались декоративными и символическими, создавали потенциал для того, чтобы природа начала постепенно передавать настроение, атмосферу и внутреннее состояние.

Можно сказать, что природа в этот период уже не ограничивалась лишь фоном, а становилась инструментом смыслообразования, несущим в себе как эмоцию, так и концепцию. Этот переход показывает, что изменения в художественной репрезентации природы не возникали внезапно, а опирались на накопленный визуальный опыт и символические наработки предыдущих эпох.

В итоге, анализируя картины XIII–XIV веков, мы видим, что природа уже тогда была мостом между реальным и идеальным, земным и духовным, наблюдаемым и эмоциональным. Она закладывала семена для последующего превращения пейзажа в самостоятельный носитель настроений и переживаний, что подтверждает гипотезу исследования о постепенном сдвиге репрезентации природы от символа к чувству.

Аристотель. Поэтика / пер. с древнегреч. В. Аппельрота. — М.: Академический проект, 2019. — 224 с.

Гомбрих, Э. Х. История искусства / пер. с англ. М. Ю. Некрасовой. — М.: АСТ, 2018. — 688 с.

Панофский, Э. Перспектива как «символическая форма» / пер. с нем. А. В. Парунина. — М.: Ad Marginem, 2012. — 208 с.

Плиний Старший. Естественная история. Книги XXXIII–XXXVII / пер. с лат. Г. М. Баранова. — СПб.: Алетейя, 2020. — 544 с.

Alberti, L. B. On Painting / ed. and trans. by J. R. Spencer. — New Haven: Yale University Press, 1966. — 140 p.

Baxandall, M. Giotto and the Orators: Humanist Observers of Painting in Italy and the Discovery of Pictorial Composition. — Oxford: Clarendon Press, 1971. — 223 p.

Baxandall, M. Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy. — Oxford: Oxford University Press, 1972. — 183 p.

Bell, J. Mirror of the World: A New History of Art. — London: Thames & Hudson, 2007. — 496 p.

Bünting, M. Geography in Painting: Studies on Landscape and Space in Early Modern Art. — Berlin: Reimer, 2016. — 310 p.

Cennini, C. Il Libro dell’Arte / ed. by D. V. Thompson. — New Haven: Yale University Press, 1954. — 345 p.

Clark, K. Landscape into Art. — London: John Murray, 1949. — 200 p.

Eichberger, D. Albrecht Dürer and His Legacy. — London: British Museum Press, 2002. — 240 p.

Gombrich, E. H. Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation. — Princeton: Princeton University Press, 2000. — 386 p.

Harbison, C. Jan van Eyck: The Play of Realism. — London: Reaktion Books, 1991. — 224 p.

Hope, C. Giorgione. — London: Phaidon, 1990. — 240 p.

Humfrey, P. Painting in Renaissance Venice. — New Haven: Yale University Press, 1995. — 296 p.

Kemp, M. Leonardo da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man. — Oxford: Oxford University Press, 2006. — 384 p.

Ladis, A. Giotto’s O. — University Park: Pennsylvania State University Press, 2008. — 256 p.

Альбрехт Дюрер. Высокогорная дорога [Электронный ресурс] // Artchive. — Режим доступа: . — Дата обращения: 12.11.2025.

Битва Александра [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 03.11.2025.

Битва при Сан‑Романо (серия картин) [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 07.11.2025.

Крещение Господне: иконы, фрески, мозаики [Электронный ресурс] // Правмир. — Режим доступа: . — Дата обращения: 15.11.2025.

Мона Лиза [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 01.11.2025.

Охотники на снегу [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 10.11.2025.

Портал: Живопись / Избранное изображение / Архив [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 05.11.2025.

Спящая Венера [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 14.11.2025.

Файл: Maestà duccio 1308–11 Siena Duomo [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 08.11.2025.

Файл: Palma il Vecchio, Adorazione dei pastori, 1520–25 [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 16.11.2025.

Андреа Мантенья, 014 [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 02.11.2025.

Божественное Благовещение / Navještenje Gospodinovo [Электронный ресурс] // Википедия (hr). — Режим доступа: . — Дата обращения: 09.11.2025.

Капелла деи Маги, Corteo con Lorenzo, Piero e Giovanni de’ Medici [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 04.11.2025.

Джованни Беллини. Святой Франциск в экстазе [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 13.11.2025.

Джотто. Поцелуй Иуды [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 06.11.2025.

Христос и Мадонна Ролина / Rolin Madonna [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 11.11.2025.

Искусство и иконография христианства / Christianity: Art and iconography [Электронный ресурс] // Britannica. — Режим доступа: . — Дата обращения: 16.11.2025.

Леонардо да Винчи. Дева в скалах / Vergine delle Rocce [Электронный ресурс] // Wikimedia Commons. — Режим доступа: . — Дата обращения: 03.11.2025.

Пейзаж с бегством в Египет / Landscape with the Flight into Egypt [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 07.11.2025.

Полёт в Египет / Flight into Egypt [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 10.11.2025.

Поднятие Лазаря / The Raising of Lazarus [Электронный ресурс] // Wikimedia Commons. — Режим доступа: . — Дата обращения: 14.11.2025.

Едкая аллегория любви / The Allegory of Love (Veronese) [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 05.11.2025.

Матфей 21:7 / Matthew 21:7 [Электронный ресурс] // Википедия. — Режим доступа: . — Дата обращения: 09.11.2025.