Русский пикториализм: путь от доминанты к «вредному» искусству

РУБРИКАТОР

1. Концепция. Обоснование выбора темы 2. Концепция. Принцип отбора материала, принцип рубрикации исследования, принцип выбора и анализа текстовых источников 3. Концепция. Ключевой вопрос и гипотеза исследования 4. Пикториализм как эстетическое течение • 4.1. Стилевые особенности • 4.2. Ключевые фигуры 5. Вершина: Пикториализм как эталон русской художественной фотографии 6. Раскол: Метаморфозы русского пикториализма в эпоху революционных преобразований • 6.1. Пикториализм VS Авангард • 6.2. Резонанс с «пролетарской» фотографией 7. Приговор: Путь к исключению из советского искусства 8. Заключение 9. Источники изображений 10. Библиография

КОНЦЕПЦИЯ. Обоснование выбора темы

Я выбрала темой визуального исследования «Русский пикториализм: путь от доминанты к „вредному“ искусству», по следующим причинам:

• Меня интересует судьба направлений в искусстве, которые оказываются на пересечении эстетики и идеологии. Русский пикториализм — это пример того, как искусство, которое было целой эпохой истории искусства фотографии в России, может быть пересмотрено и отвергнуто в условиях смены культурной парадигмы. Его история позволяет исследовать как процесс формирования художественной ценности, так и процесс радикального пересмотра данного направления под давлением внешних обстоятельств.

• Пикториализм — первая в России сознательная попытка обнаружить фотографами живописное, художественное начало в окружающем мире. Через изучение развитие этого направления можно проследить, как формировался и менялся сам дискурс о художественном в фотографии, какие аргументы использовались для легитимации и последующей дискредитации этого направления. Это позволяет понять, как происходит становление представления о «правильном» и «неправильном» искусстве.

• Исследование русского пикториализма дает возможность анализировать не только особенности стиля, но и его связи с социокультурным контекстом. От восхищения утонченными работами до обвинений в «буржуазности» и «вредности» — этот путь отражает ключевые трансформации искусства в русской культуре. Изучение этой темы позволяет понять, как искусство становится полем идеологической борьбы и как меняются его функции в различные исторические периоды.

КОНЦЕПЦИЯ. Принцип отбора материала, принцип рубрикации исследования, принцип выбора и анализа текстовых источников

Визуальный материал отбирался мною по следующим критериям: — репрезентативные работы ключевых представителей русского пикториализма; — изображения, демонстрирующие эволюцию стиля от раннего к позднему периоду; — изображения, позволяющие наглядно сравнивать разные направления между собой; — хорошее качество исходного изображения, позволяющее рассмотреть технические особенности и художественные приемы; — учет визуальной динамики исследования и баланса между различными жанрами; — соответствие разделам рубрикации и логике доказательства гипотезы.

Текстовые источники я выбирала, опираясь на аннотации и рецензии к ним, а также на оценку их релевантности теме исследования. Я сравнивала источники между собой, отдавая предпочтение тем, в которых наиболее глубоко и детально анализируются стилевые особенности русского пикториализма, его место в художественной культуре и процесс его идеологической дискредитации. Статьи изучались через призму идеологического контекста эпохи, с выявлением ключевых стратегий осуждения пикториализма.

Принцип рубрикации исследования заключается в последовательном доказательстве гипотезы через анализ трансформации статуса и влияния русского пикториализма. Углубившись в изучение особенностей данного эстетического течения и работ нескольких русских пикториалистов, я разделила основную часть исследования на три ключевых этапа: становление и доминирование пикториализма как художественного направления; период конфронтации и переоценки в условиях смены культурной парадигмы; идеологическая дискредитация и исключение из советского искусства. Каждый этап рассматривается с помощью симбиоза двух аспектов: стилевых особенностей и социокультурного контекста.

КОНЦЕПЦИЯ. Ключевой вопрос и гипотеза исследования

Ключевой вопрос исследования: «Что привело к тому, что русский пикториализм из общепризнанного эталона художественной фотографии был переквалифицирован во „вредное для нового пролетарского искусства“, „измельчавшее“ и „буржуазное“?»

Я считаю, что ответ на этот вопрос требует комплексного анализа визуальных произведений, текстовых источников эпохи и современных искусствоведческих исследований. Необходимо проследить трансформацию восприятия пикториализма через призму двух взаимосвязанных аспектов: эстетического и социокультурного.

Русский пикториализм начала XX века представлял собой полноценную художественную систему со своими уникальными особенностями. Период его доминирующего положения в фотографической среде обеспечивалось как международным признанием, так и институциональной структурой.

Исходя из этого, гипотеза данного визуального исследования звучит так: «Переквалификация пикториализма во „вредное“ искусство стала следствием несоответствия его художественным принципам новым идеологическим задачам государства. Эстетика личного переживания и „искусства для искусства“ вступила в противоречие с утилитарным подходом к фотографии как к инструменту агитации и строительства нового общества. Художественные достоинства пикториализма — тонкость светопередачи, сложность композиции, эмоциональная глубина — были восприняты как идеологические недостатки, свидетельствующие о его „буржуазности“ и „вредности“ для пролетарского зрителя. Таким образом, данное направление в искусстве фотографии превратилось в символ чуждого классового влияния.»

Пикториализм как эстетическое течение

Пикториализм (от англ. pictorial «живописный») —эстетическое течение, основной идеей которого было живописное фотографическое изображение. Особенно сильное влияние на него оказал импрессионизм, поэтому фотоимпрессионизм — один из вариантов трактовки пикториализма.

Используя мягкорисующие объективы и сложную технику печати, пикториалисты добивались сходства фотографии с живописным произведением.

Стилевые особенности

1. Живописность и пластическое решение кадра • Сознательное устранение «фотографической» резкости, использование мягкого фокуса • Имитация техник графики и живописи (акварели, офорта, пастели) • Создание сложных тональных переходов, отказ от чистого черного и белого

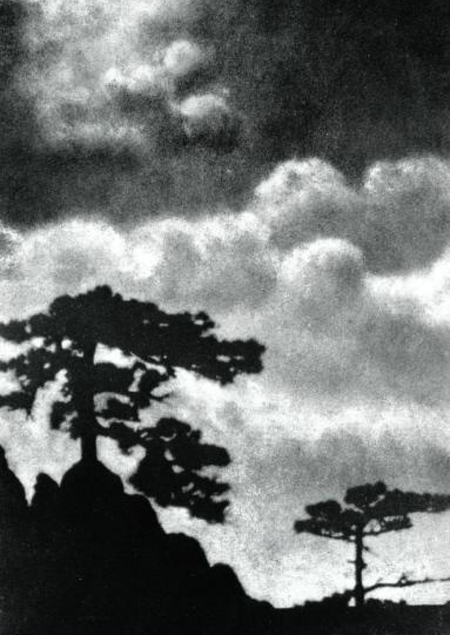

1 — «Офорт». Анатолий Трапани, 1917 г. 2 — «Вечер». Василий Улитин, 1920-е гг.

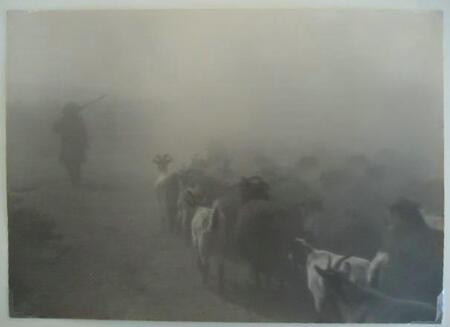

2. Символистская образность • Преобладание настроения над конкретикой, культ недосказанности • Аллегорические и метафорические названия произведений • Обращение к «вечным» темам: бренность, ускользающая красота, память

1 — «Стадо в пыли». Еремин Юрий Петрович, 1930-е гг. 2 — «Последние лучи». Николай Андреев, 1920-е гг.

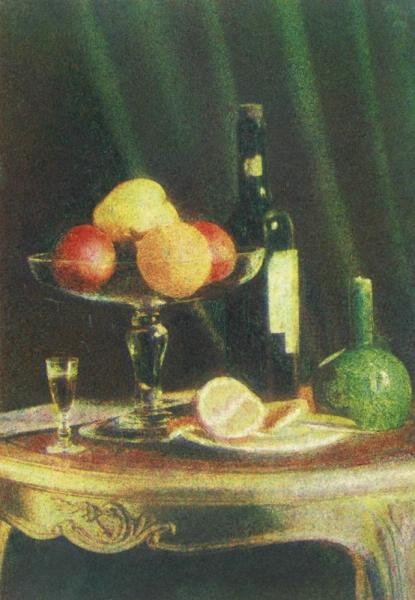

3. Технические приемы • Использование специальной оптики (монокли, мягкорисующие объективы) • Сложные альтернативные процессы печати: гуммиарабик, бромойль, масляная печать • Ручная обработка оттисков: ретушь, тонирование, вирирование

1 — «Этюд». Василий Улитин, 1933 г. 2 — «Натюрморт». Василий Улитин, 1921 г.

4. Композиционные стратегии • Заимствование композиционных схем из импрессионизма • Применение театрализованных постановок в портрете и жанровых сценах • Использование приема виньетки для концентрации внимания

1 — «Тише, тише…». Камерный театр. Свищов-Паола Николай Иванович, 1925–1929 гг. 2 — «Северная Двина». Василий Улитин, 1920-е.

5. Эстетические принципы • Идея фотографии как самостоятельного вида искусства • Противопоставление «художественного» фотографирования — документальному

1 — «Зимний день в Вятке». Сергей Лобовиков, 1925–1926 гг. 2 — Портрет актрисы Жуковской. Николай Свищов-Паола, 1930-е гг.

Эти особенности формировали уникальный визуальный язык, сознательно дистанцировавшийся от документальной природы фотографии и утверждавший ее статус как полноправного вида изобразительного искусства.

Русские пикториалисты. Ключевые фигуры

Алексей Мазурин

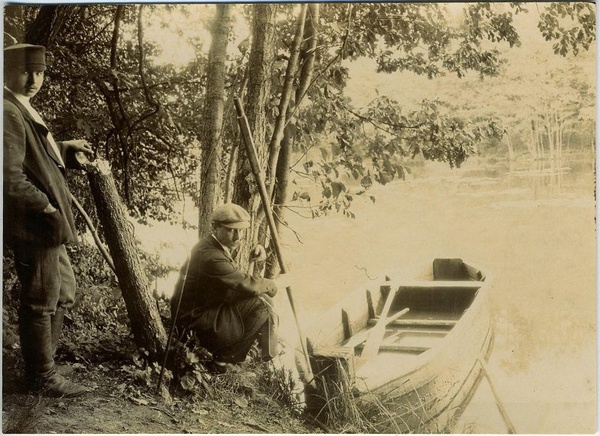

Мазурин со вторым сыном Николаем, 1910–1912 гг.

Алексей Мазурин — первый пикториалист, который приобрел широкую известность за пределами Российской Империи.

Мазурин создавал наполненные эмоциональным содержанием и философским звучанием образы природы, гармонично сожительствующие с образом человека. Эта гармония помогала очень точно преобразовывать фотографию в произведение искусства.

1 — «На прогулке», Алексей Мазурин, 1898 г. 2 — «Из семейного альбома», Алексей Мазурин, 1900-е гг.

«Зима. Лесная речка». Алексей Мазурин, 1890–1900 гг.

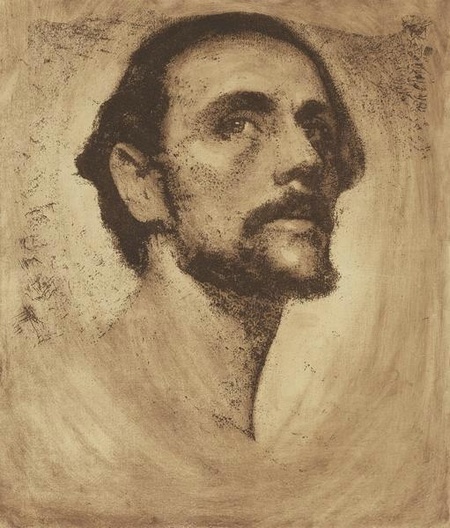

Николай Андреев

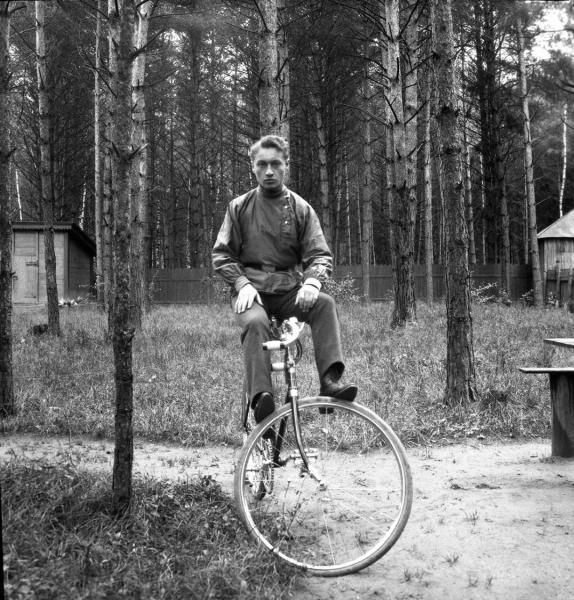

Андреев Николай Платонович, фотопортрет, 1920-е

Николай Андреев — выдающийся мастер русского пикториализма, создавший глубокий природный образ России через поэтизацию пейзажа

Его работы часто построены на нюансах, а не на контрастах, что создает ощущение гармонии и созерцательного покоя.

1 — «В городском парке». Николай Андреев, 1930-е г. 2 — «Дорога». Николай Андреев, 1920-е. Бумага, бром серебряно-желатиновый отпечаток, тонирование. Государственная Третьяковская галерея.

1 — «Одинокий». Николай Андреев, 1928 г. 2 — «Мостик». Николай Андреев, вторая половина 1920-х. Бумага, серебряно-желатиновый отпечаток. Государственная Третьяковская галерея.

Василий Улитин

«Портрет Василия Ивановича Улитина». Николай Платонович Андреев. 1930-е гг.

Василий Улитин — яркий представитель русского пикториализма, чье творчество характеризуется глубоким лиризмом и тонким пониманием светописных возможностей фотографии.

«На опушке леса. Улитин Василий Иванович», 1914 год.

Фотограф использовал сложные процессы печати, в первую очередь гуммиарабиковый и бромойльный методы. Его подход характеризовался многослойным нанесением пигментов, что позволяло добиваться живописной фактуры и тонких тональных переходов.

1 — «Портрет». Улитин Василий Иванович, 1925 год 2 — «Портрет молодой женщины». Улитин Василий Иванович, 1919 год

«Contre-jour». Василий Улитин, 1920-е

Улитин виртуозно применял ручную обработку оттисков, достигая пластической выразительности и полного устранения «фотографической» резкости.

«Зимний пейзаж». Василий Улитин, 1930 г.

Александр Гринберг

1 — «В форме прапорщика». 1915 г. 2 — Гринберг Александр. 1904 г.

Александр Гринберг — классик русского пикториализма, мастер художественного ню и портрета, чье творчество стало символом утонченности и технического совершенства в фотографии начала XX века.

«Зимний сельский пейзаж». Александр Гринберг, 1900-е г.

1 — «Женский портрет». Александр Гринберг, 1920-е г. 2 — «Девушка в тунике и венке». Александр Гринберг, 1920-е г.

Особое внимание Гринберг уделял пластике тела и гармонии композиции. Он подходил к съемке тела как скульптор, мастерски выстраивая позы, где конечности и торс образовывали четкие геометрические фигуры — треугольники, овалы, многоугольники. Изгибы тела находили также продолжение в складках фона или природного ландшафта, создавая единый визуальный ритм. Светом он создавал объем, мягко выделяя одни участки и погружая другие в тень. Даже в самых сложных ракурсах он сохранял баланс и равновесие композиции, подчиняя анатомию законам гармонии.

«Трио Кастелио». Александр Гринберг, 1924. Авторский серебряно-желатиновый отпечаток

«Этюд движения». Александр Гринберг, 1928. Бромойль, авторский отпечаток

Вершина: Пикториализм как эталон русской художественной фотографии

К 1917 году русские пикториалисты пользовались успехом не только на всероссийских, но и на европейских конкурсах — Н. А. Петров, С. А. Лобовиков, А. С. Мазурин, Н. И. Свищов, А. И. Трапани, М. А. Шерлинг, Б. С. Елисеев, М. С. Наппельбаум несли в массы глоток свежего воздуха в искусстве фотографии.

В 1920-е годы за границей высоко оценивалось творчество А. Д. Гринберга, В. И. Улитин, Н. П. Андреева, Ю. П. Еремина, Д. П. Демуцкого, С. К. Иванова-Аллилуева.

1 — «Волга. Жигули». Сергей Лобовиков, 1910-е гг. 2 — Без названия. Борис Елисеев, 1909–1910 гг.

Период 1900-1914: Расцвет в условиях «Серебряного века» • Культурный ренессанс способствовал экспериментам в фотографии • Усиление связей с европейским искусством через выставки и публикации • Формирование коллекционерской среды и рынка художественной фотографии

Годы Первой мировой войны (1914-1918) • Снижение международных контактов и доступа к материалам • Переориентация на внутренний художественный рынок

Несмотря на внешние потрясения, пикториализм сохранял художественную целостность до начала 1920-х годов, демонстрируя устойчивость эстетических принципов.

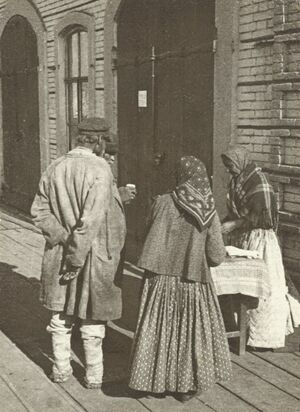

«Крестьянки во время жатвы», Николай Свищов-Паола, 1910–1916 гг.

1 — «Уличная сцена». Сергей Лобовиков, 1903–1905 гг. Вятка. 2 — «Зимний сельский пейзаж». Александр Гринберг, 1900-е.

Раскол: Метаморфозы русского пикториализма в эпоху революционных преобразований

«Просторы Родины». С. К. Иванов-Аллилуев, 1920-е гг.

Идеологическое давление и смена культурной парадигмы: • После 1917 года пикториализм начинает восприниматься как проявление «буржуазии» • Критика со стороны пролетарских художественных объединений за «элитарность» и «отрыв от народных масс» • Требование создания нового, «понятного народу» искусства

Трансформация тематики и стиля: • Постепенный отказ от салонных и символистских сюжетов • Попытки адаптации: включение индустриальных мотивов и советской символики • Сохранение пикториальной техники при изменении содержания

Институциональный кризис: • Закрытие дореволюционных фотографических обществ • Создание новых организаций (как ВОФ — Всероссийское общество фотографов)

Пикториализм VS Авангард

Противостояние пикториализма и авангарда в русской фотографии 1920-х годов представляло собой фундаментальный эстетический и идеологический конфликт: если пикториалисты продолжали развивать традицию «живописной» фотографии с её мягкими фокусами, сложными ручными техниками печати и ориентацией на вневременные художественные ценности, то авангардисты отвергали эту «салонную» эстетику как буржуазное проявление, провозглашая радикально новую визуальную культуру, основанную на острых ракурсах, геометрической композиции и с подходом к искусству как к инструменту социального преобразования.

Это столкновение отражало не только спор о формальных приёмах, но и глубокий раскол в понимании самой роли художника в революционном обществе — созерцателя-эстета или инженера-конструктора новой реальности.

«Труд». С. К. Иванов-Аллилуев, 1922 г.

1 — «Столовая электрозавода», Александр Родченко, 1929 г. 2 — «Отделка стереотипов», Александр Родченко, 1928 г.

Вот такое разное отображение труда как деятельности двумя фотографами: Сергеем Ивановым-Аллилуевым, представителем пикториализма, и Александром Родченко, авангардистом.

Фотография «Труд» эмоционально передает физическое ощущение усталости, оставляя главного героя в расфокусе, создавая поле для размышления зрителям. «Столовая электрозавода» и «Отделка стереотипов» же показывают исключительно механизм работы — монотонную реалистичную рутину.

В этом сравнении человек как самодостаточная личность противопоставляется человеку как части производственного механизма.

1 — «Лодка». Николай Свищов-Паола, 1920-е гг. 2 — «Лодки на Москве-реке». Александр Родченко, 1926 г.

Еще один наглядный пример на основе фотографии одного и того же объекта, но под разной призмой: фигура, отстранённая от социального контекста («Лодка» Свищова-Паола) против ракурса, принижающего индивидуальное и возвеличивающего массовое («Лодки на Москве-реке» Родченко)

Резонанс с «пролетарской» фотографией

Пролетарская фотография целенаправленно формировала визуальный канон образа советского человека, сосредотачиваясь на двух ключевых аспектах: коллективность, где рабочий изображался как активный строитель нового общества на заводах, стройках и полях, и повседневности, демонстрирующей жизнь его семьи, досуг и общественную активность, создавая, таким образом, целостную картину социалистического строя.

1 — «Детский театр ЦДХВД РСФСР. Ритмическая театрализованная постановка песни „Лево руля“». Семен Фридлянд, 1932 г. 2 — «Прачка на Москве-реке». Семен Фридлянд, 1926 г.

«Девушки в туниках на усадебной поляне». Александр Гринберг, 1920-е г.

Если пикториализм уходил от социальной действительности в мир эстетизированных образов и личных переживаний, то пролетарская фотография, напротив, утверждала искусство как прямое отражение коллективного труда и новой советской повседневности, что делало их не просто разными художественными направлениями, а визуальными антагонистами, где утонченный эстетизм первого противостоял утилитарной агитационности второй, а культ индивидуального творчества — принципу массовости.

Приговор: Путь к исключению из советского искусства

«Дом с красным флагом». Василий Улитин, 1930-е гг.

Я вижу в данной фотографии 1930-х годов две стороны восприятия пикториалистами происходящего:

С одной стороны, они немного уступают своим принципам и включают в свои работы государственную подоплеку.

Но с другой стороны, в названии «Дом с красным флагом» читается отстранение и безразличие. На первом месте в названии — «дом», и только после него — «красный флаг».

«Буржуазный», «измельчавший» и «вредный для нового пролетарского искусства» пикториализм

К концу 1930-х годов пикториализм окончательно был приговорён советской идеологической системой как «чуждый пролетарской культуре»: его эстетика личных переживаний, субъективности и художественной красоты вступила в непримиримое противоречие с агитационным и массовым искусством, что привело к системному исключению направления из выставочной практики и к суду над пикториалистами (уголовный процесс против Гринберга (пропаганда порнографии) и политический (клевета на Советскую власть) против Улитина)

1 — «Обнаженная». Александр Гринберг, 1930-е гг. 2 — «Пикник». Василий Улитин, 1924 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги данного визуального исследования, можно утверждать, что путь русского пикториализма от художественной доминанты в искусстве фотографии до клейма «вредного искусства» был обусловлен фундаментальным несоответствием его эстетической идеи идеологическим задачам советского государства. Уникальность пикториализма заключалась в его способности поднимать фотографию до уровня высокого искусства через виртуозное владение техникой и тонкое «чувствование», однако именно эта утонченность образов вступила в противоречие с утилитарными требованиями массового агитационного искусства. Так, художественные достоинства целой эпохи в искусстве фотографии могут быть переосмыслены как идеологические недостатки, а стремление к красоте и индивидуальному выражению — объявлено преступлением против коллективного строительства нового общества. Тем значимее сегодня представляется переоценка наследия русского пикториализма, чьи работы сохранили для нас не только эстетические идеалы Серебряного века, но и свидетельство о судьбе искусства, оказавшегося на переломе культур.

Щетинина Н. В. ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО. РУССКИЙ ПИКТОРИАЛИЗМ. / Санкт-Петербург: Научный рецензируемый журнал «Art Innovation», 2021 г. — С. 117-119

Бархатова, Е. В. Русская светопись. Первый век фотоискусства, 1839-1914 / Елена Бархатова. — Санкт-Петербург: Альянс: Лики России, 2009. — 399 с.

Тихое сопротивление: Русский пикториализм 1900—1930-х гг. Каталог выставки. — Москва, 2005. — 192 с.

Пикториализм // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пикториализм (дата обращения: 20.11.2025)

Пикториализм // Культура.РФ. URL: https://www.culture.ru/s/slovo-dnya/piktorializm/ (дата обращения: 20.11.2025)

Пикториализм // Фотограф.ру. URL: https://www.photographer.ru/gallery/about65.htm (дата обращения: 20.11.2025)

Пикториализм // Spectate. URL: https://spectate.ru/pictorialism/ (дата обращения: 20.11.2025)

Пикториализм // ART Innovation. URL: http://art-innovation.com/index.php/journal/article/view/17 (дата обращения: 20.11.2025)

Гринберг Александр Данилович // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гринберг, _Александр_Данилович (дата обращения: 20.11.2025)

Фотограф Николай Андреев — мастер пикториализма // Третьяковская галерея. URL: https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions/o/fotograf-nikolay-andreev-master-piktorializma/ (дата обращения: 20.11.2025)

Фотограф Николай Андреев. Мастер пикториализма // Academia. URL: https://academiarah.ru/magazines/2022/3/fotograf-nikolay-andreev-master-piktorializma (дата обращения: 20.11.2025)

Андреев Николай Платонович // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Андреев, _Николай_Платонович (дата обращения: 20.11.2025)

Очерк истории русской пикториальной фотографии // Фотограф.ру. URL: https://www.photographer.ru/cult/history/471.htm (дата обращения: 20.11.2025)

Мазурин Алексей Сергеевич // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мазурин, _Алексей_Сергеевич (дата обращения: 20.11.2025)

Импрессионизм // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Импрессионизм (дата обращения: 20.11.2025)

Пикториалисты — известные и неизвестные // Antiqueland. URL: https://antiqueland.ru/articles/1262/ (дата обращения: 20.11.2025)

Пролетарская фотография: жанр пролетарской фотографии в фотоискусстве // Фотопризер.ру. URL: https://www.fotoprizer.ru/articles/ganry-fotografii/proletarskaya-fotografiya-zhanr-proletarskoy-fotografii-v-fotoiskusstve/508/?q=1335&n=508 (дата обращения: 20.11.2025)

Обложка: https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/u/t/u/utu52b30978145b8_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/russiainphoto/photos/a/x/6/ax652b33a98d6a71.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/russiainphoto/photos/4/z/z/4zz52b32f5bae4a5.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/5/e/5/5e552b33a977d034_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2016/12/14/qsahnzn3bmdvb49q_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/1/3/4/13452b33a9ea0825_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/63/Гринберг_Александр_Д.%28фотограф%29.%28в_форме_прапорщика%29.1915 г.1a3ca1_3c08b67d_XXXL.jpg/548px-Гринберг_Александр_Д.%28фотограф%29.%28в_форме_прапорщика%29._1915 г._1a3ca1_3c08b67d_XXXL.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/9/1/7/9175354bcfcef6a6_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://mamm-mdf.ru/upload/iblock/4c1/4c10820e2faa6f5e3232b2bdf9bf93ae.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://mamm-mdf.ru/upload/iblock/118/118e796aec1a7444ebf9deeb4da7e33b.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/x/g/d/xgd5354f170a1942_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/c/4/t/c4t5354f178d2674_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/h/a/e/hae5354f177a0622_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://academia.rah.ru/storage/photos/shares/2-2022/ChmyrevaIY/066_______-860.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://academia.rah.ru/storage/photos/shares/2-2022/ChmyrevaIY/067_______-930.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://academia.rah.ru/storage/photos/shares/2-2022/ChmyrevaIY/06_______-817.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://www.tretyakovgallery.ru/upload/iblock/b7e/qk5ki3inrabqldbkz5rv3hsy34qv9v3k.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/c/u/i/cui52b2fdcce302e_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2016/12/14/zrhuk6spx7g5x6za_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2016/12/14/jnq5qfs7hliwa9ea_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/e/1/p/e1p52b31d0053de2_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/l/l/u/llu52b332a7f3f05_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/russiainphoto/photos/2016/12/14/ck9efljuhcqlrndd.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/1/g/g/1gg53fdd533b6e86_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/i/a/a/iaa52b32b373117d_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2016/12/14/8ttjmsgn1zof6qkr_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2017/04/20/3m465nfifcre0yxo_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/r/4/i/r4i53fafc0bbca7e_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/e/o/e/eoe52b32435c1b70_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/russiainphoto/photos/w/q/d/wqd52b3402de4207.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/russiainphoto/photos/e/u/k/euk53fafc0c2cfe6.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2016/12/14/jwg4p808amqmjyrf_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2016/12/14/igwafrp9hxkoqouc_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Мазурин_Алексей%2C_фотограф%2C_с_сыном_Николаем_1910~1912гг_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Nikolaï_Platonovitch_Andreïev.jpg/548px-Nikolaï_Platonovitch_Andreïev.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2016/12/14/fwh4qmalgluac24s_1024.jpghttps://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2019/09/10/edalfl43njxezkwy_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2019/09/10/26iwrvdnigyr1juo_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/h/e/i/hei52b2fe4249442_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2017/08/22/wrfioip7x6nvorwj_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2025/01/25/wwlxkaqm4s0ddghs_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2/q/r/2qr52b33aa78d222_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/x/b/p/xbp52b2fa8c5e5bb_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2016/12/14/h5dpuzcc7bkgjedj_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)

https://735606.selcdn.ru/thumbnails/photos/2016/12/14/rqfy0tcj6d6fkmlp_1024.jpg (дата обращения: 20.11.2025)