Кризис критики в современном искусстве

Кризис критики в современном искусстве: от Кантовского идеала до посткритики

В трех «критиках» Иммануил Кант сформулировал некую универсальную, по мнению самого философа, систему идеала критического мышления, которой должен придерживаться человек для того, чтобы иметь возможность выводить чистые суждения. Кант стал отправной точкой для критики, парадаксальным образом, также подвергнувшись ей, но это дало начало идеям последующих исследователей, расширивших концепции Канта или вовсе их отвергнувших.

В контекст современного искусства Кант ввел понятия прекрасного, возвышенного, а также говорил о суждениях вкуса. С момента появления его философии мир настолько набрал обороты, что сейчас некоторые части его системы видятся не актуальными, что, конечно, естественно, и теперь мы говорим уже о посткритике — повороте, изменившем критические практики. Тем не менее, реализуется этот процесс на пересечении двух этапов — традиционной критики, погруженной в герменевтику подозрения, и критике критики, где истина больше не является центральной в формировании коммуникации между автором и зрителем. В визуальном исследовании я ставлю цель отследить эту связь от зарождения критического идеала до его распада и того, что остается.

В «Критике способности суждения» (1790) Кант закладывает основу эстетическому удовольствию, говоря, что оно должно быть свободным от любого практического интереса, и приводит пример с архитектурой — мы наслаждаемся красотой объекта не потому, что хотим им владеть, его съесть или извлечь из него пользу. По Канту это чистое, незаинтересованное созерцание, где красота автономна от утилитарности.

Уже на этом этапе он формирует модель типичного арт-критика, воспринимающего объект искусства абстрагированно, но при этом претендующего на объективность и истину.

Ян Вермеер

Еще более снобистскую позицию философ занимает, когда выводит понятие прекрасного, которое по сути своей целесообразно без цели. Мы воспринимаем что-то прекрасное так, как будто это было создано с какой-либо целью, но нам не известно, какой. Некий внутренний перфекционизм, где объект привлекает своей гармоничностью и завершенностью, собственным установленным законом, не воспринимаемым человеком или не всегда ему понятным. Это обуславливает анализ цветовой гаммы, композиции, стиля в классическом искусстве — традиционная критика старается найти и выявить в работах скрытую целесообразность.

Наконец, о возвышенном. Кант категорически разделяет прекрасное и возвышенное, так как второе по своей силе и масштабу не соразмерно первому. Также возвышенное не может произрастать из прекрасного — его можно испытать как опыт столкновения с чем-то могущественным. Например, динамически возвышенным будет извержение вулкана или бушующий океан, который упоминал сам философ — сначала он вызывает чувство страха и собственной ничтожности, но затем, благодаря способности Разума, сменяется восторгом от того, что мы не подвластны стихие.

Наиболее корректным для меня было бы привести в качестве примера скульптуры художников-минималистов, до сих пор вызывающих споры среди критиков. С одной стороны, визуально работы очень чистые и гармоничные, считывается педантичность в отношении формы, но этим же они напротив бросают вызов кантовской системе идеала.

Императрица Индии Фрэнк Стелла

Фрэнк Стелла создал простой по форме объект, но концептуально он деконструировал картину простым жестом, не нацеленным при этом менять содержимое, а уничтожив привычную форму холста в виде квадрата или прямоугольника.

Также он работает с двумя форматами: действительным — сама форма, и изображаемым — живописные элементы.

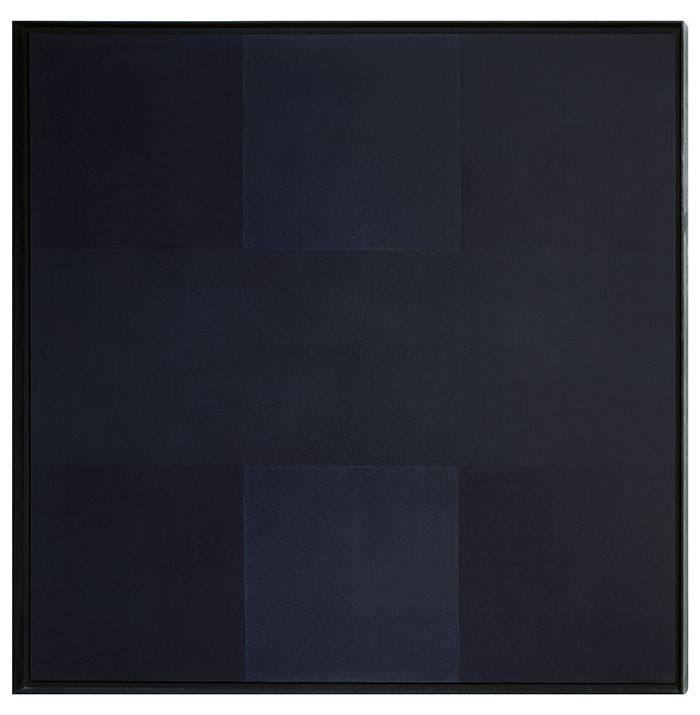

1–4. Черные полотна Эд Рейнхардт

«Искусство ради искусства». Эд Рейнхардт вовсе стремился свести форму к минимуму, использовав плоско наложенные цвета, четко отделенные друг от друга. Он создавал монохромные полотна в «чистых» цветах. Таким образом художник хотел оставить только концентрацию на цвете, исключив субъективное зрителя.

Парадоксально, но я вижу в этом откат к Канту и его понятию прекрасного, где кроме как эстетического удовольствия предмет на вызывает.

(AMERICAN, 1928–1994) Untitled, 1984

Donald Judd Untitled, 1969

В плане критики Канта мне импонирует Дональд Джадд, стремившийся к автономии и ясности для сконструированного объекта и создаваемого им пространства. Он часто использует форму коробки как яркий пример концептуальных интересов минимализма. Джадд, на мой взгляд, создает полуинтерактивные инсталляции, отсылающие к собственному материальному присутствию. И ключевое в них то, что здесь не требуется слепое созерцание, а телесный опыт — ощущение этого тяжелого металла, бетона и прочих грубых материалов.

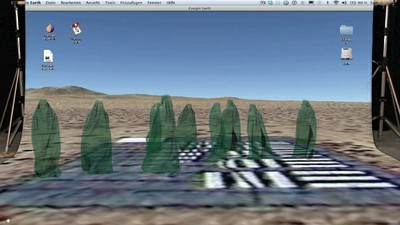

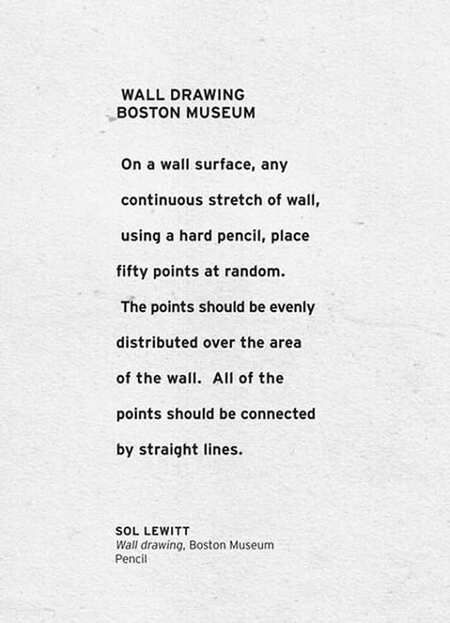

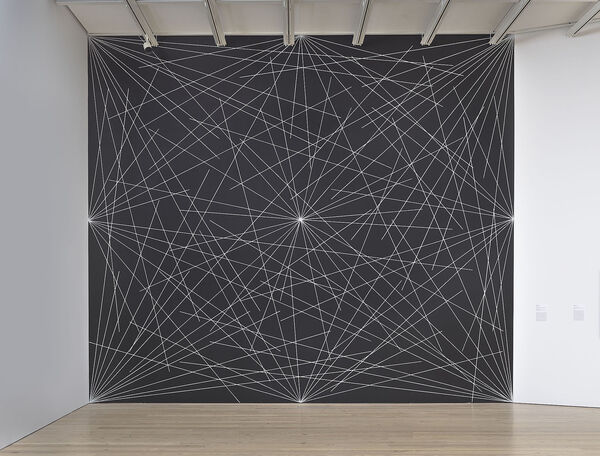

Sol LeWitt, Nine-part Modular Cube, (baked enamel on aluminum), 1977 [The Art Institute of Chicago

Сол Левитт представил идею как машину, создавая инструкцию к произведению, а не его само. Такой ход был совершен для того, чтобы обратить внимание на человеческий фактор и допустить свободу интерпретации, но «в меру». То есть, если исполнитель допустит ошибку, но продолжит следовать логике инструкции, то результат все равно правильный.

Художник подрывает нарочитое стремление к идеальной форме, в определенном смысле делая арт-критиками следующих инструкциям исполнителей. Концепция выходит на первый план, по мнению Левитта она может быть выражена любыми средствами и исполнена кем угодно.

Фрагмент экспозиции выставки «Карл Андре: скульптура как место. 1958–2010» в Музее современного искусства. Лос-Анджелес, 2017

В переходном состоянии между прямым наследием кантовской традиции и радикальным разрывом с ней. для меня находится Марк Ротко. Я быхотела обозначить его как мост между возвышенным и кризисом критики.

Оранжевое, красное, желтое Марк Ротко

Сам художник для меня вызывает противоречия уже на этапе взаимодействия со зрителем:

«Никакие комментарии не в состоянии объяснить живопись, — считал он. — Все объяснения должны исходить из завершенного опыта переживания между картиной и ее наблюдателем. Оценка искусства — это поистине бракосочетание интеллектов. И искусство — тоже бракосочетание, и если оно не завершается должным образом, тогда оно бесплодно».

Ротко считал главными критиками наблюдающих, так как его стремление — через живопись довести зрителя до чувства возвышенного. Но в то же время его раздражали трактовки работ, которые уже у подготовленного человека появляются сами собой.

Часовня Ротко

Художник говорил, ему интересно только выражение основных человеческих эмоций: трагедии, экстаза, отчаяния и так далее. Здесь и происходит разрыв с кантовской мыслью, возвышенное больше не наблюдается с дистанции, смысл работ Ротко в эмоциональном погружении.

Посткритика

Итак, кантовская парадигма требовала вынести вердикт: «Это прекрасно / безобразно / возвышенно». Этот суждение претендовало на универсальность и часто было вырвано из контекста. Посткритика же отказывается от оценочных категорий. В первую очередь ее начинают интересовать аффекты (телесные, эмоциональные реакции). Но смещение фокуса на ощущения зрителя не равен отказу от анализа произведения, а представляет лишь смену парадигмы.

«Десять небес», 2004

Американский режиссер Джеймс Беннинг — апологет «пейзажного кинематографа», экспериментального направления и последователь минимализма в кино. В фильме «Десять небес» зритель наблюдает десять кадров неба, которое само решает, чем наполнить кадр, своеобразный природный хеппенинг. Зрителю остается наблюдать за естественным явлением, не помещенным в произведение искусства, а напрямую составляющим его.

Ана Мендьета (Ana Mendieta), серия «Силуэты», 1973–1980

Основные направления Анны Мендьеты — лэнд-арт и феминистское искусство. По большей части ее работы основаны на рефлексии собственных переживаний и травм, но в серии «Силуэты» я обратила внимание на метафору, иллюстрирующую посткритику как явление. В ее фотографиях остаточный образ — контрформа тела, становится самостоятельным элементом — посткритика произрастает из совершенного идеала критики (как за основу берется просто женское тело, мы его не видим, но понимаем, что оно там было или именно оно изображено) и приходит к содержанию, где форма все так же важна для понимания, но не смещает на себя внимание.

Риркрит Тиравания

(Free/Still) 1992/2007

Риркрит Тиравания готовил еду и кормил посетителей галереи. Здесь произведение становится не объектом, а социальная ситуация. Его «смысл» не в нем самом, а в отношениях, которые он порождает между людьми.

(Doris Salcedo)

Работа: Shibboleth (2007)

Shibboleth 2007 представляет собой трещину в галерее Tate Modern. Мы считываем очень понятный образ разрушения, но интерпретация все равно частично свободная для зрителя, художница задает то, от чего наше восприятие отталкивается, конечная интерпретация и вовлеченность на зрителе. Эта работа, на мой взгляд, иллюстрирует пластичность травмы по Малабу — рану, отлитую в форму архитектурного элемента.

Doris Salcedo, Plegaria Muda, 2008–10

Говоря о пластичности Катрин Малабу, сюда я бы отнесла и все те работы, материал, форма или сам субъект находятся в процессе получения формы, деформации или радикальной трансформации.

Заключение

Sun Yuan and Peng Yu Can’t Help Myself

В определенном смысле классическая, герменевтическая критика — это проявление учреждающего насилия по Беньямину. Посткритика же стремиться показать себя в роли производящей божественное насилие. И вроде как ее будущее лежит не в отказе от этого «очищающего насилия», а в его соединении с новой, еще не найденной формой. Но пока мы не нашли эту форму, есть ли альтернативные варианты, кроме как продолжать воспроизводить это насилие, которое все все равно остается таковым, пусть и с благородными целями.

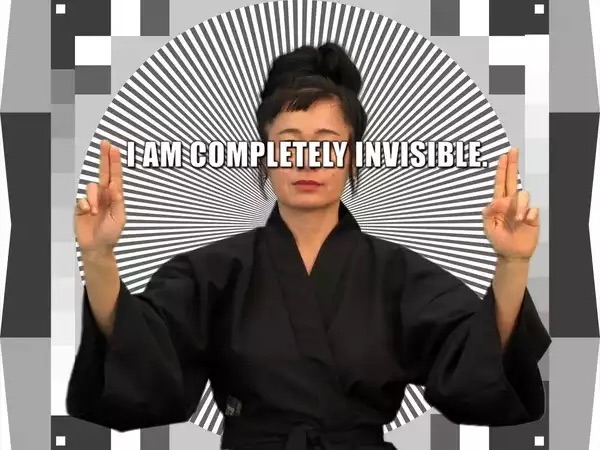

Хито Штерйль How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File (2013)

Работа: Видео-эссе How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File (2013) критикует цифровой медиум, нарочито демонстрируя излишки пикселизиции, глитчей и прочего. Смысловой вопрос глубже — изображение размывается, становится призрачным и неуловимым, что коррелирует с ситуацией в сфере совриска: инструменты есть, а формат уже не актуальный.

Rachel Whiteread Ghost 1990

Рейчел Уайтред создает слепки внутреннего пространства предметов. Я вижу это как радикальную попытку материализовать бесформенное, запечатлеть отсутсвие. Одна из обвинений, наиболее часто выдвигаемых посткритике — увлечение графоманией. Но пример этой работы притупляет напряжение: современная критика в заложниках формы, на мой взгляд, поэтому констатация этого положения не принижает ее.

Артур Жмиевский. Повторение, 2005

Наконец, Жмиевский ставит критику перед неразрешимой дилеммой: является ли эта работа гениальным исследованием природы власти или аморальной эксплуатацией уязвимых людей? Посткритика, отказавшаяся от суждений, не может дать ответ. Она фиксирует этическую трещину, но не может ее залатать.

Посткритика достигает предела, когда сталкивается с неповторимой человеческой травмой, которая не должна быть просто «материалом» для анализа.