Красота, созданная ядом. Ядовитые пигменты в искусстве до XVII века

Рубрикатор

[1] Концепция исследования [2] История красок и пигментов [3] Пигменты из минералов [3.1] Аурипигмент (Orpiment / Arsenic Yellow) [3.2] Киноварь / Вермильон (Mercury Red) [3.3] Реальгар (Arsenic Red/Orange) [3.4] Азурит (Azurite) [4] Пигменты получаемые химическим или бытовым способом [4.1] Свинцовые белила (Lead White) [4.2] Миниум (Red Lead) [4.3] Египетский коричневый (Mummy Brown) [5] Заключение: Цена красоты [6] Библиография [7] Источники изображений

[1] Концепция

На протяжении веков цвет в искусстве был не просто визуальным эффектом — он представлял собой материальный элемент, извлечённый из самой природы. Художник не просто выбирал оттенок на палитре — он добывал его, растирал, варил и смешивал, рискуя своим здоровьем ради яркости и выразительности. И сегодня, когда безопасные синтетические краски стали обычным делом, мы почти забыли, какой ценой создавались пигменты прошлого.

Почему художники использовали ядовитые пигменты, вредя своему здоровью? Каковы были последствия этой погони за красотой?

Эти вопросы становятся основой моего визуального исследования.

С древнейших времён человек стремился к цвету — яркому, насыщенному, который мог бы подчеркнуть статус, сакральность и значимость изображения. Но чем выразительнее был цвет, тем более опасным становился путь к его получению. Золотистый аурипигмент скрывал в себе смертельный мышьяк, киноварь была насыщена парами ртути, свинцовые белила медленно отравляли художников, а тёплый коричневый «mummy brown» изготавливался из перемолотых мумий. Эти материалы могут шокировать своей жестокостью, но для художников прошлых веков они были лишь инструментами, средствами для достижения идеала.

Большинство мастеров не осознавали химическую природу этих веществ. Цвет воспринимался как «дар природы», а материалы — как ценные и редкие, даже магические. Мифы, алхимические трактаты и религиозные представления окутывали пигменты аурой силы, а не опасности. Тем не менее, в мастерских скапливалась токсичная пыль, пары обжигали лёгкие, а кожа впитывала свинец и ртуть. Искусство требовало жертв — тихих, незаметных, но неизбежных.

Разнообразие пигментов

Эстетика искусства до XVIII века — его цветовые решения, символика и визуальные акценты — тесно связана с токсичными пигментами, использовавшимися в его создании. Опасные материалы оказывали влияние на выбор цвета, его насыщенность и долговечность, а в некоторых случаях даже на стиль исполнения. Киноварь обеспечивала торжественный алый цвет, который невозможно было заменить. Орпимент придавал сияющий золото-жёлтый оттенок. Свинцовые белила создавали плотную, почти скульптурную светотень, ставшую основой ренессансного портрета.

Это исследование охватывает не только историю пигментов, но и понятие человеческого стремления к красоте любой ценой. В своей работе я рассмотрю несколько видов ядовитых пигментов, и проанализирую их влияние на творцов.

[2] История красок и пигментов

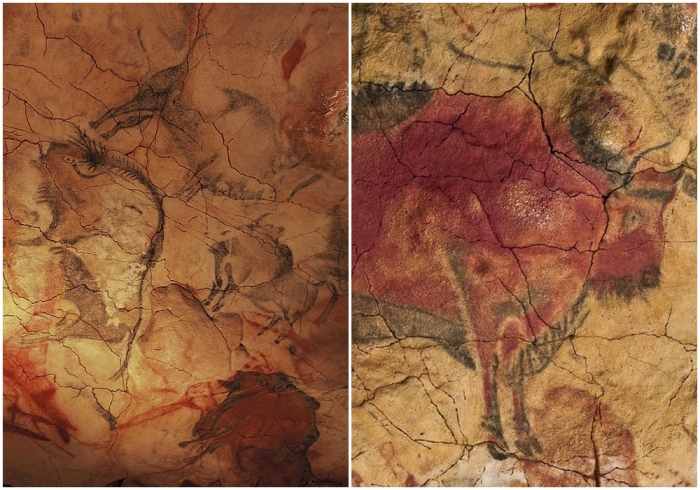

История красок начинается в глубокой древности с освоения природных материалов для создания устойчивых пигментов. Первые краски изготавливались из охры, древесного угля, обожжённой глины и растительных компонентов, которые смешивались с водой или животными жирами. Эти пастообразные массы использовались для создания пещерных рисунков, отражая стремление людей к самовыражению через цвет и форму. Ограниченная палитра — красный, черный, желтый и белый — позволяла первобытным художникам создавать выразительные произведения искусства, которые стали основой для дальнейшего развития технологий красок.

Наскальные рисунки с изображенеим бизонов, пещера Альтамира, верхний палеолит

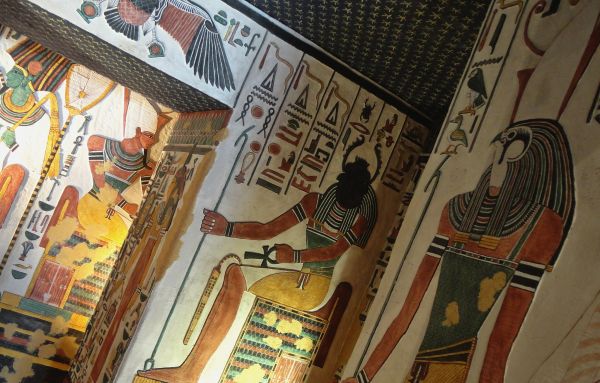

В Древнем Египте, Месопотамии и античном мире знания о красителях расширились. Египтяне использовали киноварь, лазурит и синтетический «египетский голубой», а совершенствование связующих веществ повысило долговечность живописи.

Рисунки цивилизации Древнего Египта // Плита и шлифовальная машина, Египет, Среднее Королевство ок. 1900–1640 гг. до н. э., Музей MET

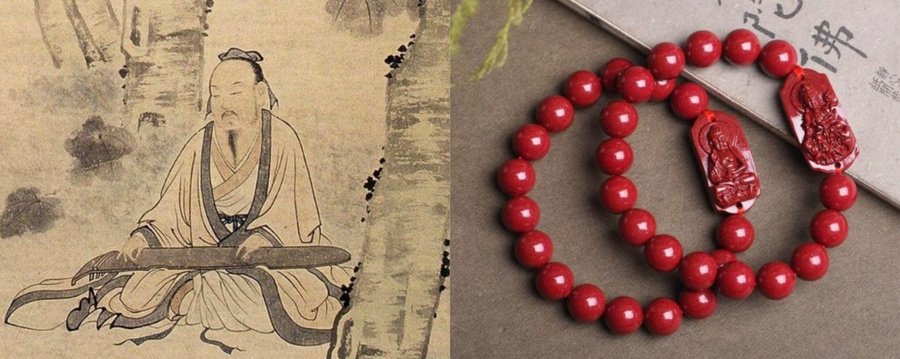

В Китае создавались чернила из сажи, что дало начало уникальному стилю каллиграфии и живописи, а художники использовали минеральные пигменты, такие как малахит, азурит и киноварь.

Фреска с изображением мужа и жены, настенная роспись времен династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.) // живопись и бусины из киновари

В Средневековье и до XVII века палитра значительно расширилась благодаря международной торговле, что обеспечило доступ к редким минералам. Цвета в это время приобрели не только художественное, но и символическое значение.

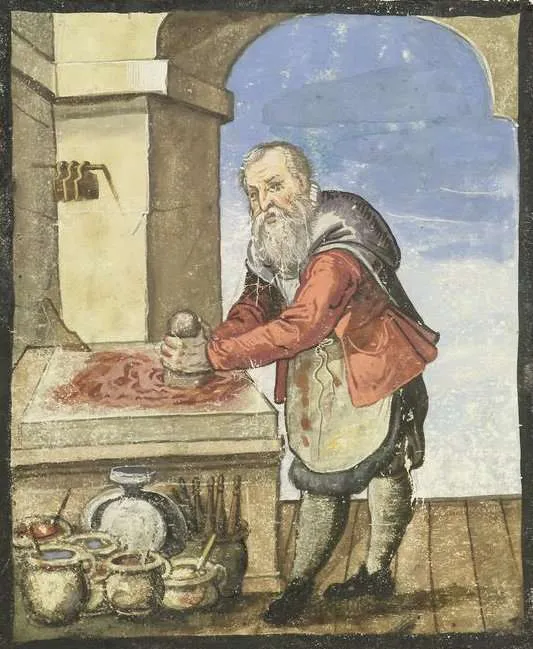

В эпоху Возрождения процесс подготовки красок стал особенно важным. Различные техники живописи требовали тщательной подготовки пигментов. Сухие порошкообразные вещества шлифовали на плите, а пигменты для темперы смешивали с водой, в то время как для масляной живописи их соединяли с маслами и хранили под водой. Этот трудоемкий процесс часто поручался ученикам и помощникам.

Художник, измельчающий пигменты на плите — 1611 г. // Порфировая плита, мюллер и пигменты выставлены в музее Рембрандта, Амстердам

Франс Флорис I (1519 — 1570), Святая Лука, 1556, Королевский музей изобразительных искусств Антверпена

Увеличение количества художественных требований привело к усложнению требований к пигментам. Мастерам необходимы были цвета, устойчивые к времени и внешним воздействиям, с высокой укрывистостью и насыщенностью. В условиях ограниченных химических знаний выбор материалов основывался на их визуальных свойствах, где яркость и долговечность становились ключевыми критериями художественного поиска.

Стремление к выразительности заставляло художников использовать доступные вещества, свойства которых они не всегда могли предсказать. Это стремление к идеальному цвету непосредственно подводит к следующему выводу — множество самых популярных пигментов были токсичными по своей природе.

Далее я изучу несколько разных минеральных и химических пигментов, их состав, почему они считаются ядовитыми и примеры произведений искусства где их использовали. Также рассмотрю влияние красок на самих художников и на их здоровье.

[3] Пигменты из минералов

Минеральные пигменты представляют собой красящие вещества природного происхождения, полученные из горных пород и отдельных минералов. Их цвет определяется химическим составом — прежде всего содержанием металлов, а также структурой кристаллов. До XVII века именно минеральные пигменты были основой художественных материалов: они обеспечивали высокую укрывистость, устойчивость к времени и яркость, недостижимую для органических красителей. Такие пигменты добывались в виде кусочков минералов, которые затем очищали, дробили и растирали до порошка. Их применение требовало сложной подготовки, однако позволяло художникам работать с насыщенными, плотными и долговечными цветами, которые формировали эстетику иконописи, книжной миниатюры, фресок и ранней живописи. Минеральные пигменты были ценны, редки и часто труднодоступны, что повышало их статус и значимость в художественной практике.

[3.1] Аурипигмент (Orpiment / Arsenic Yellow)

Аурипигмент (Orpiment, As₂S₃) — один из наиболее выразительных и древних минеральных пигментов ярко-жёлтого цвета. Название происходит от латинского auripigmentum — «золотая краска», что отражает его характерный насыщенный и тёплый оттенок. Благодаря интенсивности цвета аурипигмент оставался ценным художественным материалом на протяжении тысячелетий.

Аурипигмент (Orpiment)

Использование аурипигмента известно уже в Древнем Египте, где им покрывали рельефы, настенные росписи, деревянные предметы и саркофаги. В Китае он применялся как ритуальный жёлтый пигмент, встречаясь в живописи императорского двора. В византийских и русских иконах аурипигмент служил для передачи золотистых элементов — нимбов, деталей одежды и орнаментов.

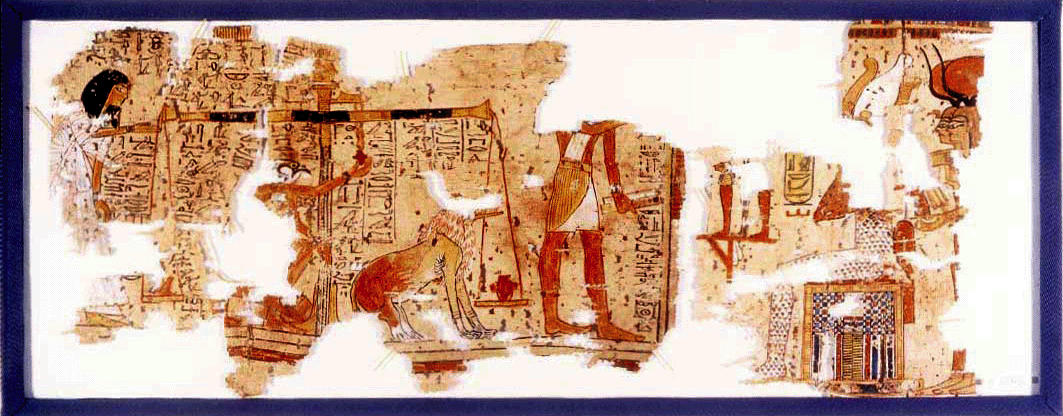

Папирус, XIII век до н. э., Музей Петри, Университетский колледж Лондона // Настенная живопись в гробнице фараона Ай 18-я династия, около 1320 г. до н. э.

В фольклоре аурипигмент часто ассоциировался с обманчивой красотой и ненадёжным блеском. В русской традиции он появлялся как метафора «мнимого золота», подчёркивая внешнюю привлекательность, скрывающую нестойкость или ущербность. Подобные представления встречаются и в европейских источниках, где аурипигмент становился символом показной роскоши и подделки. Эти культурные ассоциации отражают двойственную природу пигмента: яркость и выразительность сочетались с хрупкостью и опасностью.

Паоло Веронезе, Аллегория любви — Счастливый союз, последняя четверть 16 века // Тинторетто, Портрет Винченцо Морозини, около 1575-80

Несмотря на высокую декоративность, аурипигмент был одним из самых опасных пигментов. Его основа — мышьяковый сульфид — выделяет токсичную пыль при дроблении и растирании. Художники, работавшие с пигментом, рисковали отравлением через дыхательные пути и кожу: попадание частиц могло вызывать раздражение, слабость, головные боли и хронические симптомы, характерные для отравлений мышьяком. В условиях мастерских, где пигменты растирали вручную, риск возрастал многократно. Технические свойства аурипигмента также осложняли работу. Он вступал в реакцию со свинцовыми белилами, вызывая потемнение и образование чёрного сульфида свинца. Пигмент был светочувствительным и мог выцветать при длительном освещении. Несмотря на это, его насыщенность и эффект «ложного золота» делали аурипигмент незаменимым.

Бутилированный пигмент, Технический музей Вены

[3.2] Киноварь / Вермильон (Mercury Red)

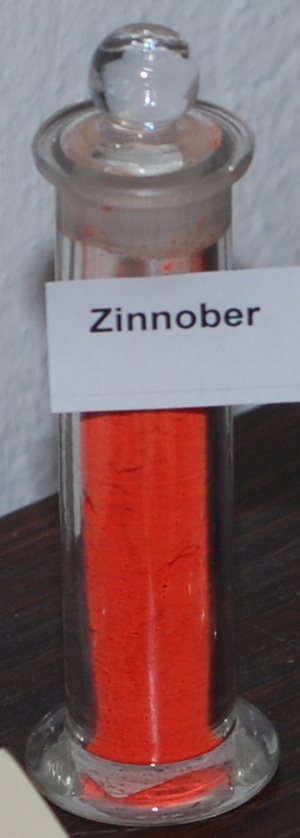

Киноварь — один из наиболее ярких и исторически значимых минеральных пигментов, использовавшихся до XVII века. Её основа — сульфид ртути (HgS), обеспечивающий характерный глубокий красный цвет. Благодаря насыщенности, плотности и устойчивости тона киноварь считалась одним из самых выразительных красных пигментов древности. В художественной среде нередко использовали и синтетический вариант — вермильон, полученный путём нагревания ртути с серой.

Киноварь, Сянси, Хунань, Китай //Киноварь, Историческая коллекция красителей Дрезденского технического университета, Германия

Киноварь была широко распространена в Древнем Китае, где из неё создавали знаменитые красные лаки и ритуальные краски. Красный оттенок имел императорское значение, поэтому пигмент применялся в декоративных панелях, резных лаковых изделиях и станковой живописи. В Европе киноварь использовали в книжной миниатюре, темперной живописи, на фресках и в иконах, а в древнерусской традиции из неё делали киноварные надписи и выделяли важные элементы композиции.

Китайская резная лаковая шкатулка «киноварь красный» времён династии Цин (1736–1795), Национальный музей Китая, Пекин // Ярко-красные колонны в тронном зале Дворца Небесной Чистоты в Запретном городе

Масаччо, святые Иероним и Иоанн Креститель, 1428 год // Йоханнес Вермеер, Девушка в красной шляпе, 1665-66

Киноварь в крошке для изготовления краски // «Святой Никола» Государственный Эрмитаж, конец XIII — начало XIV века

Однако художественная ценность киновари сочеталась с высокой токсичностью. При дроблении и растирании минерал выделял мельчайшую ртутную пыль, легко проникавшую в организм. Длительная работа с пигментом могла приводить к хроническим отравлениям: слабости, дрожи в руках, раздражительности, нарушениям координации и симптомам, характерным для поражения нервной системы. Наблюдавшиеся у мастеров сбои в моторике и эмоциональной сфере сегодня сопоставимы с признаками меркуриализма — отравления ртутью. Технические свойства киновари также создавали трудности: под воздействием света пигмент мог темнеть, переходя в бурые или почти чёрные оттенки. Это влияло на сохранность произведений и требовало от художников тщательного выбора места и способа нанесения. Несмотря на опасность и нестабильность, киноварь оставалась незаменимой благодаря необычайной глубине цвета, символической значимости красного и отсутствию доступных аналогов. Именно поэтому художники были готовы работать с этим пигментом, часто не осознавая масштаб вреда, который он наносил здоровью.

[3.3] Реальгар (Arsenic Red/Orange)

Реальгар — минеральный пигмент ярко-красного и оранжево-красного цвета, состоящий из сульфида мышьяка (As₄S₄). Он был известен с древнейших времён и применялся в Египте, Китае, Месопотамии, а позднее — в византийской и европейской традициях. Его насыщенный «огненный» оттенок делал пигмент востребованным в настенной живописи, ритуальных предметах, миниатюрах и декоративных орнаментах.

Реальгар, Рудник Цзепайю, месторождение Шимен, Чандэ, Хунань, Китай // Реальгар, Матра Майн, Корте, Верхняя Корсика, Франция

Святое семейство с пастырем, 1510, Национальная галерея, Лондон // Праздник богов, 1514-29, Национальная художественная галерея, Вашингтон, округ Колумбия

При всей выразительности реальгар был одним из самых токсичных минеральных пигментов. При дроблении и растирании он выделял мышьяковую пыль, опасную при вдыхании и контакте с кожей. Работа с ним могла приводить к симптомам хронического отравления — слабости, головным болям, нарушению координации и другим признакам воздействия соединений мышьяка. В условиях мастерских, где пигменты готовили вручную, риск особенно возрастал. Пигмент также отличался нестабильностью: под действием света реальгар постепенно превращался в парареальгар, тускнеющий жёлтый пигмент. Это приводило к изменению цвета в произведениях, ограничивая его применение на крупных участках. Несмотря на токсичность и фоточувствительность, яркий оранжево-красный оттенок реальгара оставался незаменимым там, где требовалась особая декоративность и насыщенность.

[3.4] Азурит (Azurite)

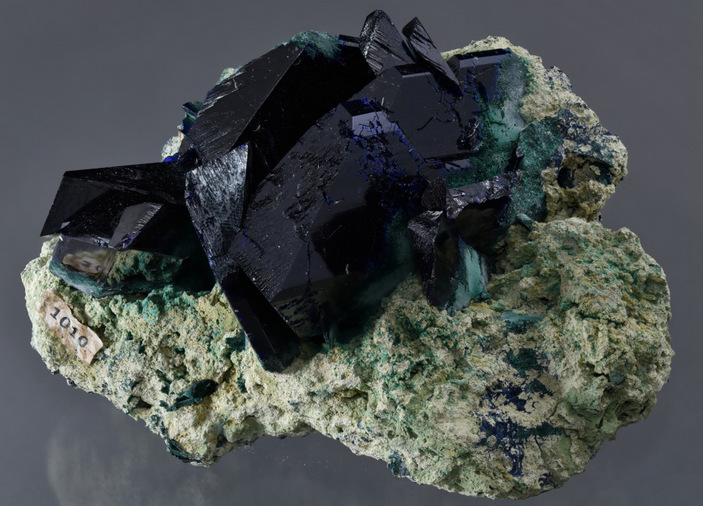

Азурит, Медный рудник Мальбунка, Арейонга, хребет Гардинер, регион Макдоннелл, Северная Территория, Австралия // Азурит, переходящий в малахит

Азурит — один из главных минеральных синих пигментов до XVII века. Его цвет определяется составом карбоната меди (Cu₃(CO₃)₂(OH)₂), благодаря которому пигмент имеет насыщенный, холодный, матовый синий оттенок. В отличие от более дорогого ультрамарина, азурит был доступнее, что делало его широко распространённым в европейской и византийской живописи.

Азурит, растертый для использования в качестве пигмента

Пигмент активно использовался в Египте, античности, средневековой Европе и особенно в иконописи. Им писали одежды, фоны, небесные и архитектурные элементы. В русской традиции азурит был известен как «синяя медянка» и применялся как основной насыщенный синий цвет до появления синтетических красок.

Альдобрандини Мадонна, около 1532, Национальная галерея, Лондон // Ганса Гольбейна «Портрет дамы с белкой», Ганс Гольбейн, ок. 1526–8, Лондонская национальная галерея

Азурит требовал от художников аккуратности: минерал был достаточно твёрдым, и при растирании образовывал мелкую медную пыль, раздражающую дыхательные пути и кожу. Длительный контакт с соединениями меди мог вызывать слабость, головные боли и аллергические реакции. Помимо влияния на здоровье, пигмент имел и технические сложности: со временем азурит мог превращаться в малахит, зеленея на картинах. Это изменение цвета наблюдается во многих произведениях XIV–XV веков и связано с химической нестабильностью карбонатов меди. Несмотря на ограничения, азурит оставался одним из ключевых синих пигментов вплоть до XVII века. Его выразительный тон, умеренная стоимость и доступность определили важную роль пигмента в европейской живописи, миниатюре и иконописных традициях.

[4] Пигменты получаемые химическим или бытовым способом

Химические, или искусственно полученные пигменты, создаются человеком путём проведения химических реакций, даже если исходным материалом всё равно служат те же природные минералы. Такой подход позволяет получать более чистые и однородные цвета, контролировать свойства и степень помола. Однако это не делает их безопасными: синтетические пигменты на основе ртути, свинца или мышьяка нередко оказывались ещё токсичнее своих природных аналогов, поскольку химический процесс мог усиливать концентрацию опасных соединений.

[4.1] Свинцовые белила (Lead White)

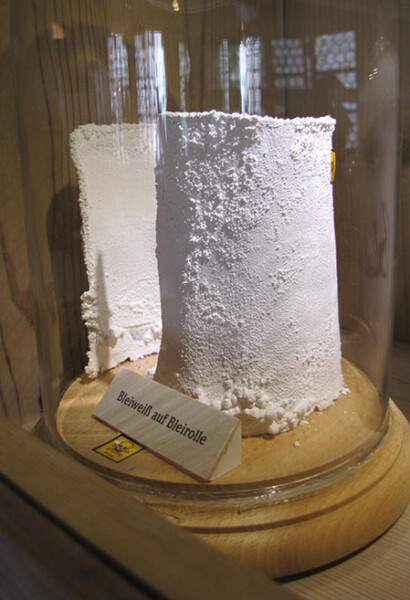

Свинцовые белила — один из важнейших белых пигментов, основанный на основном карбонате свинца (2PbCO₃·Pb (OH)₂). Их ценили за исключительную укрывистость, плотную текстуру и тёплый тон, благодаря которым белила стали ключевым материалом в античной, средневековой и ренессансной живописи.

Карбонат свинца // Свинцовые белила, Пигмент, образованный на металлическом свинце

Пигмент был известен ещё древним грекам: белила получали путём воздействия уксусных паров на свинец, после чего собранный налёт измельчали в порошок. В дальнейшем эта технология почти не менялась. В живописи свинцовые белила использовали для подмалёвков, телесных тонов, светотени и приготовления грунтов, а также за их способность ускорять высыхание масла.

Рембрандт, Портрет Эхье Клаэсдра, 1634 г., Лондонская национальная галерея // Не прикасайся ко мне, Тициан, около 1511 г., Лондонская национальная галерея

Однако свинцовые белила были крайне токсичны. При измельчении и шлифовании выделялась свинцовая пыль, легко проникавшая в организм через дыхательные пути и кожу. Длительное воздействие вызывало симптомы хронического отравления: слабость, потерю координации, боли в животе, нарушение зрения и поражение нервной системы. Многие художники страдали от недугов, которые сегодня связывают с воздействием свинца. Несмотря на явную опасность, белила оставались незаменимыми вплоть до Нового времени, поскольку ни один другой пигмент не сочетал столь высокой укрывистости и совместимости с маслом. Безопасные аналоги появились значительно позже.

[4.2] Миниум (Red Lead)

Миниум — ярко-оранжевый пигмент на основе оксида свинца (Pb₃O₄), один из первых искусственно получаемых красок. Его производили нагреванием свинцовых белил, что давало насыщенный, тёплый оттенок и высокую укрывистость.

Порошковый пигмент, изображение, технический музей Вены // Твердый миниум

С античности и особенно в Средневековье миниум широко применялся в книжной миниатюре, иконописи и декоративной росписи. Им выделяли инициалы, орнаменты, надписи и важные элементы композиции.

Брехт Дюрер, «Мадонна с младенцем и святой Анной», 1519 г., Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

Однако пигмент был токсичен: работа с ним приводила к воздействию свинцовой пыли, вызывающей симптомы хронического отравления — слабость, головные боли, нарушения координации и поражение нервной системы. Как и другие свинцовые пигменты, миниум был опасен особенно на этапе приготовления, когда художники сталкивались с интенсивным пылеобразованием. Пигмент обладал и химической нестабильностью: со временем он мог темнеть или буреть под воздействием света и влаги. Несмотря на это, миниум оставался востребованным благодаря яркости, доступности и декоративным качествам.

[4.3] Египетский коричневый (Mummy Brown)

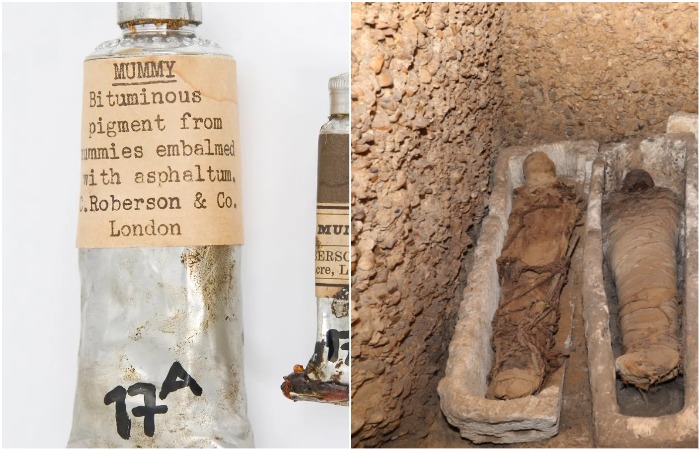

Египетский коричневый, или Mummy Brown, — редкий пигмент, который в Европе применяли в XVI–XVII веках. Его получали из измельчённых мумифицированных человеческих и животных останков, а также из мумифицированных растений. Пигмент давал мягкий тёплый коричневый оттенок и хорошо подходил для теней и тонких переходов, особенно в масляной живописи.

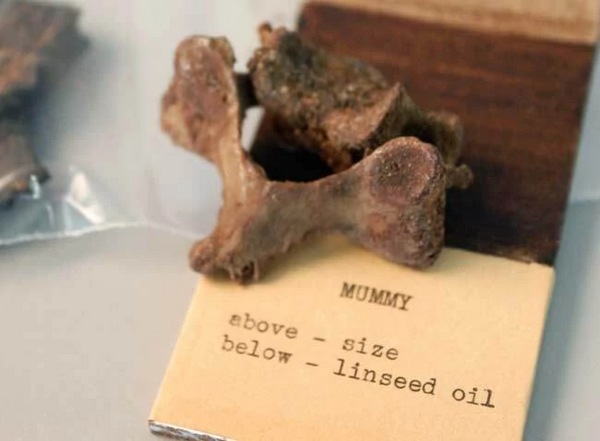

Фрагменты мумии, использованный для приготовления краски Коллекция пигментов Forbes, Гарвардский художественный музей // Пигмент из перемолотых мумий

Несмотря на выразительность, пигмент имел ряд серьёзных недостатков. Египетский коричневый был химически нестабилен: он мог быстро выцветать, расслаиваться или разрушать красочный слой. Кроме того, его происхождение вызывало этические сомнения уже в XVII веке, особенно среди художников, которые считали использование человеческих останков неприемлемым. Материал мог содержать разлагающиеся органические соединения, вызывавшие плесень, неприятный запах и разрушение слоя живописи.

Дополнительную опасность представляли биологические токсины, инфекции и грибки, способные сохраняться в мумифицированных тканях. Хотя художники редко осознавали биологический риск, работа с таким пигментом могла приводить к кожным раздражениям и проблемам с дыханием при вдыхании органической пыли.

[5] Заключение: Цена красоты

История токсичных пигментов до XVII века показывает, что развитие искусства было тесно связано с поиском максимально выразительного цвета. Аурипигмент, киноварь, реальгар, азурит, свинцовые белила и другие материалы давали художникам оттенки, которые невозможно было получить иными способами. Однако за этой красотой скрывалась высокая цена: многие из таких пигментов содержали мышьяк, ртуть или свинец, что делало процесс их приготовления и использования опасным для здоровья. Художники часто сталкивались с токсичными парами, пылью и химическими реакциями, но не имели знаний, которые позволили бы распознать или предотвратить вред. Поэтому материалы воспринимались как неизбежная часть ремесла и считались естественным инструментом в достижении результата. Исследовав эту тему, я могу сделать вывод что применение ядовитых пигментов стало следствием сочетания нескольких факторов: отсутствия безопасных альтернатив, традиций мастерства, ограниченных знаний о химии и стремления к максимально насыщенному, долговечному цвету. Эти материалы определяли не только технику, но и эстетику искусства, а многие визуальные образы прошлого были созданы буквально ценой здоровья и жизни художников.

Понимание этого исторического контекста позволяет иначе взглянуть на художественные произведения: их яркость и выразительность — не только результат мастерства, но и свидетельство того, насколько тесно искусство связано с материальной историей, природой и человеческим трудом.

История красок: от первобытных пигментов до инновационных технологий // Лаки и краски. — URL: https://lakiikraski.ru/blog/articles/istoriya-krasok-ot-pervobytnykh-pigmentov-do-innovaczionnykh-tekhnologij/ (дата обращения: 11.11.2025).

История красок // EANSARI. — URL: https://eansari.ru/blog/istorija-krasok (дата обращения: 11.11.2025).

Самые древние краски // Genc Paints. — URL: https://www.gencpaints.ru/blog/istoriya-krasok/ (дата обращения: 10.11.2025).

Аурипигмент // Википедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Аурипигмент (дата обращения: 15.11.2025).

Слётов В. Минеральные пигменты в иконописи // СПбДА. — URL: https://icon.spbda.ru/2017/01/16/viktor-slyotov-mineralnye-pigmenty-v/ (дата обращения: 18.11.2025).

Киноварь в коллекции древнерусских икон // Государственный Эрмитаж (соц. сеть «ВКонтакте»). — URL: https://vk.com/@hermitage_museum-krasochnaya-kinovar-v-kollekcii-drevnerusskih-ikon (дата обращения: 15.11.2025).

Краски Древнего мира: киноварь // Elementy.ru. — URL: https://elementy.ru/kartinka_dnya/949/Kraski_Drevnego_mira_kinovar (дата обращения: 15.11.2025).

Реальгар — свойства и использование // Википедия. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Реальгар (дата обращения: 15.11.2025).

Киноварь: история и химия // Znanierussia. — URL: https://znanierussia.ru/articles/Киноварь (дата обращения: 16.11.2025).

Азурит и малахит // Elementy.ru. — URL: https://elementy.ru/kartinka_dnya/871/Azurit_i_malakhit (дата обращения: 17.11.2025).

Коричневый из мумии, красный из жуков // Perito.media. — URL: https://perito.media/posts/korichnevyi-iz-mumii-krasnyi-iz-zhukov-izuchaem-evropeiskuyu-istoriyu-krasok (дата обращения: 18.11.2025).

Краска из мумии: редкий пигмент // Novate.ru. — URL: https://novate.ru/blogs/140724/70227/ (дата обращения: 18.11.2025).

Как древние греки создавали краски // ILoveGreece.ru. — URL: https://www.ilovegreece.ru/blog/made-in-greece/kak-drevnie-greki-sozdavali-kraski (дата обращения: 16.11.2025).

Auripigment — Pigments Through the Ages // WebExhibits. — URL: https://www.webexhibits.org/pigments/indiv/overview/orpiment.html (дата обращения: 15.11.2025).

Realgar — Pigment Information // WebExhibits. — URL: https://www.webexhibits.org/pigments/indiv/overview/realgar.html (дата обращения: 15.11.2025).

Azurite — ColourLex. — URL: https://colourlex.com/project/azurite/ (дата обращения: 17.11.2025).

Red Lead (Minium) — ColourLex. — URL: https://colourlex.com/project/red-lead/ (дата обращения: 17.11.2025).

Lead White: History and Alternatives // Jackson’s Art. — URL: https://www.jacksonsart.com/blog/2024/05/02/the-history-of-lead-white-and-its-modern-alternatives/ (дата обращения: 13.11.2025).

White Lead Pigments // MasterPigments. — URL: https://www.masterpigments.com/white-lead-pigments/ (дата обращения: 13.11.2025).

Grinding pigments: tools and methods // Ars Pictoria. — URL: https://arspictoria.com/materials-and-tools/grinding-pigments/ (дата обращения: 11.11.2025).