Мистификации и фальсификации в истории европейских выставок

Концепция

Обоснование выбора темы

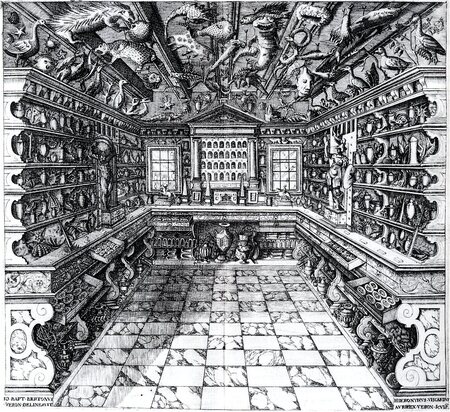

Тема кабинетов редкостей (кунсткамер) и их связь с мистификациями и подделками в искусстве интересна и актуальна в рамках культурологического и искусствоведческого исследования. Кабинеты «чудес» представляли собой первые «музеи» Европы, где собирались экзотические природные и рукотворные артефакты. Так, гравюра Неаполитанца Ферранте Императо (1599) — первое известное изображение кунсткамеры — демонстрирует начальную стадию распространения страсти к собиранию чудес. С середины XVI века, как показывают исследования, собирательство переходило от придворных к купечеству и учёным, становясь частью «научного» мировоззрения. Изучение этого явления помогает понять, как из образовательного и просветительского интереса к «неизведанному» выросла культура сенсаций и обмана. Связь между ранними кабинетами редкостей и позднейшими мистификациями видна в истории музейных «сенсаций» — от курьёзных экспонатов до современных арт-скандалов. Таким образом, выбранная тема позволяет провести сквозной анализ от истоков музейного дела и естественнонаучных коллекций до феномена постправды в искусстве.

Принцип отбора материала для визуального исследования

Визуальное исследование опирается на ключевые иллюстративные источники, отражающие эволюцию кунсткамер и мистификаций. Были отобраны материалы, которые принципиально раскрывают заданную проблематику:

Гравюра Ф. Императо (1599) — знаменитый фронтиспис к «Истории природы» Императо, где «каждый сантиметр» пространства занят разнообразными объектами. Этот образец представляет первый известный образ кунсткамеры.

Коллекция Фердинанда II в Амбрасе — один из первых примеров систематической музейной экспозиции (касета раритетов при дворе эрцгерцога), иллюстрирующий переход от частного собрания к музею.

Кабинет Манфредо Сетталы (гравюра Ч. Фиори, ок. 1666) — приватный миланский кабинет любителя-мецената. Эту гравюру отмечают за «энциклопедический» охват экспонатов, где «каждый сантиметр» заполнен предметами.

Картина Д. Ремпса (ок. 1690) — тромплейная живопись, изображающая кабинет редкостей, нередко включая мифические существа (драконья кровь, кости «мифических» животных. Она подчёркивает смешение реального и вымышленного в воображении коллекционеров.

Кунсткамера Петра I — историческое учреждение начала XVIII века, первый публичный музей России. Созданная Петром I коллекция «мутантов природы» сориентирована на просвещение (цель — разоблачение суеверий).

Парижская выставка 1855 г. и японская «русалка» — пример широко известной выставочной мистификации XIX века (появление «скелета японской русалки» стало сенсацией выставки).

Случаи афер и подделок (XIХ–XX вв.) — исследования охватывают скандальную покупку Лувром «скифской тиары» (1896) — позднее выявленной как мастерская подделка, а также подделки XVIII–XX вв. такими фальсификаторами, как Х. ван Меегерен, Э. де Хори, Т. Китинг.

Мистификации XXI века — современные примеры «арт-мистики»: генеративный портрет «Эдмонд де Белами» и случаи «фальшивых Бэнкси» в общественном пространстве (Глазго, 2023) и аферисты в Италии (Пиза, 2024).

В качестве ключевых объектов визуального анализа были выбраны именно те изображения и инсталляции, которые наглядно демонстрируют переход от любопытства к открытому обману и сенсации.

Принцип рубрикации исследования

Структура исследования выстроена хронологически и тематически, что обеспечивает целостный охват материала. Во введении формулируется понятие «кунсткамера» (от нем. Kunstkammer — «камера искусств и чудес») и её история в Европе XVI–XVII веков. Далее работа делится на следующие разделы:

I. Введение II. Коллекции неизведанного: становление кунсткамер в XVI–XVIII столетиях. III. Театр диковин: выставки XIX века между наукой, мифом и обманом. IV. Когда ложь становится шедевром: аферы на арт-рынке ХХ века. V. Искусство фальсификации и мистификации в XXI век. VI. Заключение.

Принцип выбора и анализа текстовых источников

При подготовке исследования опираются как на первоисточники, так и на современные аналитические публикации. Историческая часть базируется на трудах по истории науки и искусства (монографии, статьи в академических журналах) и музейных документах, дающих представление о содержимом и назначении кунсткамер. Например, использованы комментарии к гравюрам и описания экспозиций (тексты альбомов и каталогов тех времён). Анализ подлинности экспонатов опирается на исследования археологов и историю криминалистики (расследования мошенничеств). В части о подделках XX–XXI вв. важны журналистские и правительственные отчёты, например, публикации Art Newspaper и Reuters по «делу Бэнкси» документируют современный масштаб арт-афер.

Отбор текстов осуществлялся по критерию достоверности и тематической релевантности: преимущественно рецензируемая литература и проверенные новостные материалы (интервью экспертов, отчёты прокуратуры, музейные пресс-релизы). Аналитический подход сочетает иконографический анализ изображений (их символику и стилистику) с контекстуальным разбором источников, поясняющих историческое значение артефакта или события.

Ключевой вопрос и гипотеза исследования

Ключевой вопрос сформулирован так: как связаны между собой традиция кунсткамер и феномен мистификаций в искусстве? Цель — выявить преемственность интереса человека к неизведанному и роль этого интереса в создании подлинных и вымышленных экспонатов. Гипотеза состоит в том, что изначально благие устремления кунсткамер (систематизировать мир и развеять суеверия) во многих случаях оборачивались стремлением к сенсации и эстетическому удивлению, вплоть до сознательного обмана. Иными словами, культурный интерес к «чуду» неизбежно порождает границы между знанием и вымыслом: ранние собиратели часто включали в свои коллекции экзоты и «фиаско» (напр. мнимых единорогов), а их наследники — со стороны науки и искусства — создавали к этому новые сюжеты. Проверяя гипотезу, анализируются параллели: первые кунсткамеры показывают смесь реальных и странных объектов, а великие фальсификаторы XX в. (ван Меегерен, Киттинг и др.) — сознательно продолжают этот мотив, подражая старым мастерам и играя с академическими стандартами. В конце концов предполагается, что любопытство и склонность к мистификации остаются неизменной частью художественной культуры вплоть до наших дней.

Введение

Визуальное исследование «Коллекции неизведанного: становление кунсткамер в XVI–XVIII веках» посвящено изучению феномена ранних музеев-кабинетов (кабинетов редкостей), зародившихся в Европе эпохи Ренессанса и Барокко. Эти специализированные «комнаты чудес», составленные из естественно-научных экспонатов и разнообразных редких и курьёзных предметов появились в Европе уже в XVI веке и сочетали научное любопытство с эстетическим удивлением, отражая мировоззренческие установки своего времени.

Считается, что именно благодаря таким «коллекциям неизведанного» зарождался пристальный интерес к необычным и экзотическим объектам. Этот интерес, как показывает исследование, со временем трансформировался в художественные практики мистификации и фальсификации.

Данное исследование демонстрирует, как ранние современные «комнаты чудес» заложили основу увлечения «чудесным» и одновременно стали предтечей развития художественных мистификаций и фальсификаций. Выбор темы обусловлен междисциплинарной значимостью проблемы: прослеживание генезиса «коллекций неизведанного» позволяет понять эволюцию границ между подлинным и вымышленным в истории культуры.

Коллекции неизведанного: становление кунсткамер в XVI–XVIII столетиях

Кабинеты редкостей (или «кунсткамеры», или на нем. Wunderkammer) возникли в Европе в XVI веке, а их пик пришел на эпоху Барокко на XVII век. Обычно такие экзотические и чудесные артефакты собирались представителями высшей аристократии, учёными-натуралистами, врачами и аптекарями.

«Кабинет редкостей великого князя Владислава IV Вазы» — Э. Де ла Гир (1626).

Изначально под словом «кабинет» подразумевался специальные высокие стеллажи с дверцами и большим количеством полок и выдвижных ящичков. С ростом коллекции увеличивалась и потребность в количестве шкафов-кабинетов, под которые позже начали отводить отдельные комнаты.

Слева — «Интерьер воображаемой картинной галереи» — Ш. Э. Бизе, В. Шуберт ван Эренберг (1666). Справа — «Пять чувств в пяти картинах» — Я. Брейгель Старший, П. П. Рубенс (1617).

В эпоху Ренессанса человек совершает великие географические открытия, происходит налаживание мировой торговли и создание различных изобретений (компас, микроскоп), то усиливает желание овладеть глубоким познанием мира.

Чаще всего у ученых можно было встретить коллекции из реальных объектов (чучел, скелетов, растений, морские обитатели и т. д.), но нередко коллекционеры включали и фантастические экспонаты и мистификации, чтобы создать большее впечатление на зрителя, а художники стремились собирать предметы искусства из разных стран и периодов.

Стоит отметить, что формируется новый жанр в живописи — «картины кунсткаммеры» — на которых художники изображали интерьеры кабинетов чудес.

Гравюра от Ферранте Императо, Dell’Historia Naturale, 1599.

На гравюре Ферранте изобразил четверо мужчин в панталонах, с удивлением рассматривающих и указывающих на экспонаты внутри комнаты. На стенах и потолке прикреплено множество морских обитателей: рыбы, раки, ракушки, морские звезды, водоросли и кораллы. Однако во главе водной флоры и фауны находится сокровище коллекции — огромное чучело аллигатора.

«Портрет мужчины с инвалидностью» — автор неизвестен (1575-1600).

Одна из самых популярных экспозиций редкостей принадлежала эрцгерцогу Австрии Фердинанду II (1529—1595). В нее входили монеты и медали, картины, предметы интерьера, оружие, научные изобретения. По сей день коллекция хранится в замке Амбрас в Инсбруке, Австрия.

Кабинет редкостей Манфредо Сетталы в Милане. Гравюра Чезаре Фиори. Около 1666 года.

Гравюра кабинета редкостей Манфредо Сетталы в Милане изображает среднее между реальным кабинетом Сеталлы и кабинетом с выдуманными дополнениями. Комната буквально тонет в изобилии картин, минералов, статуэток, чучел экзотических животных и научных приборов. Одним из самых интереснейших экспонатов считается механическая скульптура дьявола. Историк Шарль де Росс, посетивший Милан в 1739 году, вспоминал, то деревянная фигурка неожиданно появлялась из коробки, издавала страшный звук и высовывала язык.

«Кабинет курьёзов» — Доменико Ремпс (1690).

Эта работа — пример собрания экзотических предметов Нового времени. Здесь автор показывает не только кораллы, насекомых, часы, минералы, медали, но и предметы антиквариата: череп и зеркало «колдунья».

«Сиамские близнецы» — автор неизвестен.

Пётр I, потрясенный европейскими коллекциями, захотел создать нечто подобное и в Москве, поэтому в 1714 году он приказал перевести все собранные экспозиции в Летний дворец Санкт-Петербурга и открыл Кунсткамеру. Так, император стремился пробудить в народе тягу к знаниям.

Театр диковин: выставки XIX века между наукой, мифом и обманом

«Колониальный раздел» — автор неизвестен (1855).

В XIX столетии активно начали проходить масштабные всемирные выставки, демонстрировавшие промышленные достижения науки и колониальные трофеи. Например, на Парижской всемирной выставке 1855 года наряду с павильоном, где были показаны изобретения, стоял огромной раздел, включавший экзотические мотивы для большей зрелищности и восторга. Зачастую стремление впечатлить зрителя и являлось причиной создания мистификаций и реплик, про которые складывались фантастические легенды и неправдивые истории.

«Экземпляр одной из мумий» — автор неизвестен (2013).

Всеобщий ажиотаж по поводу необычных экспозиций в этот период породил за собой две великолепные подделки — мумии мужчины и женщины, бережно хранившихся в Ватиканском музее долгое время. Современные исследователи доказали, что «древние» артефакты на самом деле являются фальшивками, созданными в XIX веке. Вероятно, из-за страсти публики к диковинкам в том столетии экспонаты были созданы как способ удовлетворить жажду к необычному.

«Японская русалка из музея Бакстона в Соединенном Королевстве» — автор неизвестен (XVIII век).

Эта заинтересованность диковинками продолжала распространяться: на рубеже XIX-ХХ веков в музеях Европы были показаны японские русалки — нингё — фигуры, имевших тело человека, а нижняя часть было позаимствована у рыбы. Экспонат был привезен из Нагасаки в Европу голландским купцом Яном Бломхоффом. Несомненно экзотика стала товаром — непонимание чужой культуры и мифы об их целебных свойствах привлекали удивленную толпу. На данный момент экспозиция хранится в Национальном этнологическом музее в Лейдене в Нидерландах.

Желание познать необыкновенное ограничивалось не только курьезами, но аферами. Один из самых громких скандалов, связанным с фальсификацией предметов искусства произошел, когда Лувр был обманут братьями Шепселем и Лейбом Гохманами. Они утверждали, что золотая тиара принадлежала скифскому царю Сайтаферну (III в. до н. э.), и музей заплатил за нее миллион франков. Но вскоре выяснилось, что это была подделка, созданная одесским ювелиром Израилем Рухомовским.

Strand von Ste. Adresse — Ян ван Бокховен (1863) (Подделка под Саломона ван Рёйсдала).

«Коньки в Голландии» — Ян ван Бокховен (1890-1900).

Мошеннические схемы разворачивались и на рынке искусства: так в 1850–1860-е года на выставке произведений современного искусства в Амстердаме развернулась мистификация: пейзажи художника Яна ван Бокховена преподносились как утраченное наследие Саломона ван Рёйсдала. Однако искусствоведы выявили, что материалы и техники картин были характерными для XVII века. Таким образом, эта история стала примером мошенничества на арт-рынке XIX века.

Когда ложь становится шедевром: аферы на арт-рынке ХХ века

Фальсификация и мистификация обнажили уязвимость рынка искусств перед брендами и мифами. В это столетие произошло множество общественных и социальных событий: войны и революции, но сыграло на руку тем, что смог убедить всех в правдивости поддельных объектов искусства. Художественные фальсификаторы доказали, что грань между подделкой и подлинником очень тонка и ценность искусства не столько в волне эмоций и красоте, исходящих от работы, сколько в имени автора.

«Христос в Эммаусе» — Ханс ван Меегерен (1937) (Подделка под Вермеера).

Одним из самых известных аферистов в искусстве стал голландский живописец Ханс ван Меегерен. В годы Второй мировой войны ему выходило с рук подделывать и продавать свои работы как настоящие картины Яна Вермеера. Например, написав произведение «Христос в Эммаусе», он связался с одним арт-дилером и сказал, что выкупил картину у одной благородной семьи в Италии. Поднялся ажиотаж, публика не хотела потерять «раннего» Вермеера, и спонсоры заплатили 174 000 гульденов, а работа была помещена в музей Бойманса ван Бёнингена в Роттердаме.

«Христос и женщина, уличенная в прелюбодеянии» — Ханс ван Меегерен (1942) (Подделка под Вермеера).

Следующая афера позволила ван Меегерену заработать миллионы: «Христос и женщина, уличенная в прелюбодеянии» была приобретена рейхсмаршалом Гёрингом за 1 650 000 гульденов. Но когда после войны картину нашли в коллекции нациста, ван Меегерен признался в подделке картин. Этот эпизод показывает, как художественная фальшивка смогла несколько раз обвести вокруг пальца даже арт-экспертов.

Слева — «Танцы» — Элмир де Хиро (1968) (Подделка под Анри де Тулуз-Лотрека) Справа — «Монмартр зимним утром» — Элмир де Хиро (1971) (Подделка под Пабло Пикассо (1897))

Жизнь Элмира де Холи сложилась не самым удачным образом: зарабатывать на жизнь своим творчеством у него не вышло и, будучи еще юношей, художник попал в фашисткий концлагерь. После того, как ему чудом удалось сбежать, он снова попытался продавать свои работы в Париже, но это не увенчалось успехом до того момента, как к нему в мастерскую не заглянула богатая иностранка в 1946 году. Она решила, что одну из его картин написал сам Пикассо, купила и перепродала художественному салону на берегу Сены. Об этом впоследствии узнал копиист и понял, что он будет выставлять свои рисунки как работы гениальных авторов. Стоит отметить, что он не срисовывал чужие картины точь-в-точь, а имитировал стиль других авторов и продавал за большие деньги. Итак фальсификации популярных живописцев прошлого стали частью многих коллекций.

Кадр из документального фильма «Tom Keating on Painters — Van Gogh».

Британский художник Том Китинг создал в 1950-1970-х годах множество подделок в стиле старых живописцев (Рембрандт, Ванг Гог, Дегас). Его разочаровывал тот факт, что публике нравились устоявшиеся бренды и они были готовы платить миллионы за них, пока молодые художники никак не могли раскрутиться. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, он наводил арт-рынок изумительными фальсификациями. В результате, он утверждал, что его творчество создано не для коммерции, а семьи и друзей, но все равно, его заключили под стражу.

Искусство фальсификации и мистификации в XXI веке

В цифровую эпоху фальсификация и мистификация в искусстве приобретают новые формы и сочетают традиционные методы подделки с современными технологиями. Подлинность определяется не только стилем и техникой, но и контекстом и восприятием аудитории.

Имитация рисунка Бэнкси — два неизвестных художника из Глазго (2023) (перечеркнуто).

Имитация рисунка Бэнкси — два неизвестных художника из Глазго (2023).

Изготовление и продажа поддельных предметов искусства касается и художников-современников. Так в 2023 году в Глазго местные художники сымитировали стиль Бэнкси и изобразили свою подражательную работу на стене Суда Спрингфилда. Сначала очевидцы поверили, но представители Бэнкси заявили, что работа неподлинная. В 2024 году в Пизе итальянская полиция раскрыла крупномасштабную сеть по продаже фальсификация Бэнкси (и не только). Они были похожи, но арт-эксперты быстро выявили, что рисунки неподлинные. Эти волны подражаний лишь подчеркивают, что голос Бэнкси уникален и не повторим.

«Портрет Эдмонда де Белами» — коллектив Obvious (2018).

В 2018 году парижская группа Obvious создала оригинальное художественное произведение, созданное искусственным интеллектом (ИИ) — «Портрет Эдмонда де Белами». Позже он был продан на аукционе Christie’sв Нью-Йорке почти за полмиллиона долларов. Работа является стопроцентной мистификацией, так как визуально стилизована под портрет XVIII века, но с цифровыми недочетами. Возникает вопрос: это новый художественный эксперимент или подделка под старую живопись?

Заключение

В ходе исследования выявлено, что связь между коллекционированием «неизведанного» и мистификацией проявляется на протяжении всей истории культуры. Анализ гравюр и картин кунсткамер XVI–XVII вв. показал, что первоначальное стремление к постижению природы (пример Императо) уже нередко сопровождалось созданием иллюзий и чудес. Создание первых музеев унаследовало этот парадокс: наука шла рука об руку с демонстрацией редкостей и аномалий. В новое время (XIX в.) острота мистификации лишь возросла — от жульничества с антиквариатом (афёра с «скифской тиарой») до сознательного обмана арт-рынка. XX век принес великих «мастеров обмана» — от Ханса ван Меегерена (прославившегося «Вермеерами») до Тома Китинга (свыше 2000 фальшивок разных мастеров). Выполненный анализ подтверждает гипотезу: основополагающий интерес к чудесам и редкостям, возникший в эпоху раннего Возрождения, трансформировался в многоликое явление мистификации. Наконец, примеры XXI века — от первого AI-портрета Obvious (проданный за $432 500) до недавней панъевропейской сети подделок «Бэнкси» — показывают, что художественный «ритуал сенсации» сохраняется в цифровую эру.

Исследование демонстрирует: от кабинета «чудес» до современных цифровых розыгрышей проходит единая нить культурного отношения к таинственному, связывающая науку, искусство и обман. Систематизируя материалы, мы убедились, что феномен кунсткамер лег в основу постоянного диалога между знанием и вымыслом, что нашло подтверждение в приведённых исторических и современных примерах.

Clark L. Two of the Vatican’s «Ancient» Egyptian Mummies Are 19th Century Fakes [Электронный ресурс] // Laura Clark. — 2015. — URL: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/two-vaticans-ancient-egyptian-mummies-are-19th-century-fakes-180954128/

Знания. Эксцентричные «кабинеты редкостей», которые пленили ренессансную Европу [Электронный ресурс] // Знания. — 2019. — URL: https://artchive.ru/publications/4090~Ekstsentrichnye_kabinety_redkostej_kotorye_plenili_renessansnuju_Evropu

Романенко С. «Кабинеты редкостей и чудес» [Электронный ресурс] // Софья Романенко. — 2023. — URL: https://souz-p.ru/roomsofmagic

Wikipedia. Chamber of Art and Curiosities, Ambras Castle [Электронный ресурс] // Wikipedia. — 2025. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Chamber_of_Art_and_Curiosities,_Ambras_Castle

mar_styuard. Миниатюрный кабинет курьезов [Электронный ресурс] // mar_styuard. — 2018. — URL: https://mar-styuard.livejournal.com/35693.html

oanna Page, Decolonial Ecologies: The Reinvention of Natural History in Latin American Art. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2023, https://doi.org/10.11647/OBP.0339

Nihontaku. Как в Японии появился культ русалок «нингё» и почему так ценятся их мумии. [Электронный ресурс] // Nihontaku. — 2022. — URL: https://vk.com/@nihontaku-kak-v-yaponii-poyavilsya-kult-rusalok-ninge-i-pochemu-tak-ce

Chandler A. The French Universal Exposition of 1855 [Электронный ресурс] // Arthur Chandler. — 2014. — URL: https://www.arthurchandler.com/paris-1855-exposition

shakko.ru. История жалкого неудачника — самого знаменитого подделывателя Вермеера [Электронный ресурс] // shakko.ru. — 2017. — URL: https://shakko.ru/1182338.html

Janson J. Han van Meegeren’s Fake Vermeers [Электронный ресурс] // Jonathan Janson. — URL: https://www.essentialvermeer.com/misc/van_meegeren.html

Рублёв В. Художник-фальсификатор — Элмир де Хори (Элемер Альберт Хофман) [Электронный ресурс] // Валерий Рублёв. — 2025. — URL: https://yavarda.ru/elmyrdehory.html

Островский А. Элмир де Хори — гений подделок [Электронный ресурс] // Александр Островский. — 2021. — URL: https://www.rg-rb.de/elmir-de-hori-genij-poddelok/

Рублёв В. Живописец, график, реставратор и фальсификатор Томас Патрик Китинг [Электронный ресурс] // Валерий Рублёв. — 2025. — URL: https://yavarda.ru/thomaspatrickkeating.html

Dewar C. Scots artist duo claim responsibility for ‘fake Banksy’ graffiti art [Электронный ресурс] // Caitlyn Dewar. — 2023. — URL: https://news.stv.tv/west-central/responsibility-claimed-for-fake-banksy-by-pair-of-glasgow-artists-as-cut-and-run-exhibition-under-way

Новости. Первую картину интеллектуальной машины продали почти за полмиллиона долларов [Электронный ресурс] // Новости. — 2018. — URL: https://artchive.ru/news/3666~Pervuju_kartinu_intellektual'noj_mashiny_prodali_pochti_za_polmilliona_dollarov

Wikipedia. Art forgery

[Электронный ресурс] // Wikipedia. — 2025. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Art_forgery

Поддельное граффити «Бэнкси» на здании суда в Глазго — URL: https://i.guim.co.uk/img/media/0f1aced4a70b37f0615ccbfa0b746643da2f5272/0_81_3000_1799/master/3000.jpg?width=1200&height=1200&quality=85&auto=format&fit=crop&s=16b7ca5e3ecebb0480553df65bebc749 (дата обращения: 26.11.2025).

Катание на коньках в Голландии, Ян ван Бокховен — URL: https://d3d00swyhr67nd.cloudfront.net/w800h800/collection/NG/NG/NG_NG_NG3253-001.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Катание на коньках в Голландии, Йохан Бартольд Йонгкинд — URL: https://i.pinimg.com/736x/ed/45/71/ed45712bb3295507cf81eef25a6ab248.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Танцы. Подделка под Анри де Тулуз-Лотрека. — URL: https://yavarda.ru/images/artmir/sub_87102.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Монмартр зимним утром. 1897. Подделка под Пабло Пикассо. — URL: https://yavarda.ru/images/artmir/sub_87101.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

«Христос в Эммаусе», приписываемая Яну Вермееру — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Vermeer_saint_praxedis.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

«Христос и грешница» — URL: https://ic.pics.livejournal.com/shakko_kitsune/2710882/402605/402605_original.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Скифская тиара Сайтаферна — URL: https://topa.ru/wp-content/uploads/2019/06/image.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Скифская тиара Сайтаферна — URL: https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/83/Saitafarnes_tiare.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Египетская мумия XIX века — URL: https://www.telegraph.co.uk/multimedia/archive/03172/mummy_3172654b.jpg?imwidth=1280 (дата обращения: 26.11.2025).

Колониальный павильон на Парижской выставке 1855 года — URL: https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/53b9abe9e4b0366641161844/1eede58e-9e1b-45d4-89eb-577e8eba02e5/1855+Colonial.jpg?format=2500w (дата обращения: 26.11.2025).

Экспонат Кунсткамеры в Санкт-Петербурге — URL: https://proehal.ru/media/sights/sankt-peterburg/kunstkamera_oAoWMv4.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Экспонат: буржуа и скелет из Кунсткамеры — URL: https://www.kunstkamera.ru/upload/iblock/be8/n3nvj33t2lyl25ivz38fds0quo04f1x2/6_burzhua_skelet.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Экспонат: двухголовый телёнок из Кунсткамеры — URL: https://www.kunstkamera.ru/upload/iblock/a0d/osycl8c1415ftjl7wjlh8kjutunlvmzg/dvuhgolovyj_telenok.png (дата обращения: 26.11.2025).

«Э. Де ла Гир. Кабинет редкостей великого князя Владислава IV Вазы» — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Art_Collection_of_Prince_W%C5%82adys%C5%82aw_Vasa.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

«Кабинет редкостей» Иоганна Георга Хайнца — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Johann_Georg_Hainz_-Cabinet_of_Curiosities-_WGA11425.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Я. Брейгель Старший, П. П. Рубенс. Пять чувств в пяти картинах. — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Jan_Brueghel_I_%26_Peter_Paul_Rubens_-Sight%28Museo_del_Prado%29.jpg/2560px-Jan_Brueghel_I_%26_Peter_Paul_Rubens_-Sight%28Museo_del_Prado%29.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

«Ш. Э. Бизе, В. Шуберт ван Эренберг. Интерьер воображаемой картинной галереи. — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Wilhelm_Schubert_van_Ehrenberg_-Interior_of_an_Imaginary_Picture_Gallery.jpg/2560px-Wilhelm_Schubert_van_Ehrenberg-_Interior_of_an_Imaginary_Picture_Gallery.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Портрет карлика-калеки, выполненный для Фердинанда II (XVII век) — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/BildniseinesbehindertenMannes.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Кабинет Ф. Калзолари, Верона — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Francesco_Calzolari_-_Cabinet_of_curiosities.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Кабинет М. Сеттала, Милан — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Manfredo_Settala_-_Cabinet_of_curiosities.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Кабинет Ф. Императо, Неаполь — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/RitrattoMuseoFerranteImperato.jpg/1280px-RitrattoMuseoFerranteImperato.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Интерьер кабинета Сетталы (в Милане) — URL: https://cdn-s-static.arzamas.academy/uploads/ckeditor/pictures/21620/content_milan.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Механическая скульптура дьявола — URL: https://cdn-s-static.arzamas.academy/uploads/ckeditor/pictures/21622/content_devil-2.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

Японская «русалка» нингё — URL: https://sun9-79.userapi.com/impg/W0nhM0J14i_fjddb9T0npMdaaoL8vt30k_SumQ/mxyont7cH-A.jpg?size=800x421&quality=95&sign=0fad8621126b5286471cc1e19eaa6e67&type=album (дата обращения: 26.11.2025).

Японская «русалка» нингё из Нагасаки — URL: https://news.store.rambler.ru/img/b31badba463ba692fed6407c54a7056d (дата обращения: 26.11.2025).

Японская «русалка» нингё — URL: https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2022/08/bigpicture_ru_skrinshot-09.08.22_15.38.45.jpg (дата обращения: 26.11.2025).

«Портрет Эдмонда де Белами», созданный ИИ (Obvious) — URL: https://artchive.ru/res/media/img/oy800/article/b28/628321@2x.jpg (дата обращения: 26.11.2025).