Киноимпрессионизм в современности: творчество Т. Малика

Рубрикатор: — Введение: киноимрессионизм — Внешнее окружение как отображение внутреннего — Крупный план как средство передачи эмоции напрямую — Монтаж и ритм — Флэшбек и непоследовательное повествование — Выводы

Введение: киноимпрессионизм

Киноиспрессионизм — авангардное течение в кинематографе, родившееся во Франции в начале 20 века и укоренившееся после первой мировой войны. Режиссеры киноимпрессионизма стремились выработать язык кино, независимый от других искусств, функционирующий на своих приемах и техниках, характерных исключительно для кинематографа. Они считали, что сюжет, в классическом его понимании, должен быть вторичен, и что нарратив должен выражаться не посредством диалогов, реплик и сюжетных перипетий, а через визуальные техники, ритма, монтажа, визуальных метафор. Атмосфера, передача субъективного взгляда, эмоций и чувств с точки зрения киноимпрессионима важнее, чем любые другие аспекты фильма.

Теория киноимпрессионизма и приемы, основанные на ней, во многом произрастают из ключевого понятия фотогении, впервые сформулированного Луи Деллюком. Его изначально довольно туманную теорию далее развивали такие теоретики кино как Жан Эпштейн и Жермен Дюлак. Их теоретические принципы во многом противоречивы и очень расплывчивы в понятиях, в том числе и потому, что их киноязык основан на эфемерном и чувственном, а не логическом.

Фотогения, как утверждает Эпштейн, развивая теорию Деллюка — это некоторое свойство кинематографа усиливать значительность индивидуальных для изображаемого деталей через движение, за счет некоторой инаковости восприятия реальности и времени через призму кино. Иначе говоря, кинематограф позволяет нам взглянуть на вещи не так, как мы смотрим на них в реальности, увидеть и подчеркнуть в них то, что глазами не увидишь. Поэтому фотогеничным является такой кадр, который будет выявлять эту индивидуальную красоту вещей. «Фотография лишь проявляет красоту… а не создает ее заново.»[1]

Несмотря на то, что киноимпрессионизм как течение просуществовало совсем недолго, его влияние можно увидеть в кинематографе и сегодня, в творчестве современных авторов. Одним из ярчайших продолжателей традиций киноимпрессионистов сегодня является Терренс Малик. Его фильмы (в особенности более поздние) основаны на тех же принципах что и фильмы импрессионистов. Подобно им, Малик пренебрегает классическим сюжетом, выбирая более сложный, эмоционально чувственный, непоследовательный путь раскрытия своего нарратива. В его фильмах очень мало диалогов, в более поздних своих работах режиссер вообще отказывается от сценария для большей гибкости съемочного процесса. Диалог для Малика не является первичным средством выражения, как и импрессионисты, он рассказывает свои истории через визуальное.

Эммануэль Любецки, оператор постановщик: «Я чувствовал, что Терри пытается снимать фильмы и самовыражаться, не используя ту часть ДНК кинематографа, которая пришла из других искусств, таких как театр и литература. Иногда он говорит мне ‘Диалог — не то что я пытаюсь запечатлеть. Я пытаюсь запечатлеть эмоцию и сделать это визуальными средствами’» [2]

В этом исследовании я разберу, как Малик использует киноимрессионистскую теорию и классические для этого течения техники и приемы, адаптируя их под нужды и средства современного кинематографа.

Исследование основано на примерах из 5 фильмов режиссера — это «Дни жатвы» (1978), «Тонкая красная линия» (1998), «Древо жизни» (2011), «Рыцарь кубков» (2014), «Тайная жизнь» (2019). Фильмы были выбраны так, что каждый из них соответствует определенному периоду в карьере режиссера, чтобы показать, что импрессионистский подход характерен для всего творчества Малика, а не только для отдельного этапа в его карьере. Выбранные фильмы имеют свои жанровые особенности, через это разнообразие я стремлюсь подчеркнуть независимость импрессионистского подхода Малика от конкретного жанрового направления. Глобально, выбранные фильмы можно разделить на 2 блока: это фильмы, где импрессионистский подход соседствует с четким сюжетом и относительно прямым хронотопом, («Тонкая красная линия», «Дни жатвы», «Тайная жизнь») и фильмы, где Малик намерено жертвует и последовательностью, и сюжетом как таковым в пользу более чувственной субъективной передачи нарратива («Древо жизни», «Рыцарь кубков»). Однако в обоих случаях можно увидеть одни и те же импрессионистские приемы, которыми Малик пользуется для выражения внутренних переживаний своих героев и передачи нарратива.

Внешнее окружение как отражение внутреннего

В своей книге о фотогении Деллюк пишет о значении природного пейзажа и окружения героя для передачи настроения происходящего, а также о роли света, (прежде всего естественного). Эпштейн также развивает эту идею в своих эссе. «Пейзаж может символизировать внутреннее состояние. Это прежде всего состояние» [3]

Так же, как и французские киноимпрессионисты, Малик активно использует в своих фильмах окружение как выражение внутреннего состояния героя. Так в его раннем фильме «Дни Жатвы» (далее ДнЖ) диалоги очень редки и, если и присутствуют, то мало говорят о состоянии героя. За нарратив и внутреннее напряжение отвечает пейзаж. Зритель может видеть лишь силуэт героя, но за счет окружающего пространства считывать его внутреннее состояние.

«Дни жатвы», 1978 г, реж. Т. Малик

Так, когда история достигает своей кульминации, вместо эмоций героев на их лицах мы видим лишь отображение этих эмоций через окружающее — горящие поля и тучи саранчи, пожирающие урожай, метафору разрушения отношений.

«Дни жатвы», 1978 г, реж. Т. Малик

«Дни жатвы», 1978 г, реж. Т. Малик

Подобный прием Малик использует и в своих более авангардных фильмах — «Древо Жизни» (далее ДрЖ) и «Рыцарь кубков» (далее РК). В ДрЖ на протяжении повествования несколько раз появляется эпизод, где герой Шона Пенна блуждает по пустыне и в итоге выходит к морю. Этот эпизод, на первый взгляд, никак не связан с сюжетом напрямую. Здесь путешествие героя по пустыне не означает непосредственно его физическое пребывание там, а является визуальной метафорой, средством выражения внутренней потерянности героя и его эмоционального пути внутри себя.

«Древо Жизни», 2011 г, реж. Т. Малик

Схожий прием используется и в РК. Весь фильм построен как сплетение воспоминаний героя, неполных и обрывочных. На протяжении всего повествования мы периодически видим кадры дороги, POV кадры героя, бесконечно едущего по автомагистрали, никак не привязанные к предыдущим эпизодам. Эти сцены работают как пронизывающий фильм символ вечного поиска некого смысла, бесконечной загруженной автомагистрали, по которой герой несется, сам не понимая куда и зачем.

«Рыцарь кубков», 2014 г, реж. Т. Малик

«Рыцарь кубков», 2014 г, реж. Т. Малик

Интересным кейсом является использование пейзажа в «Тонкой красной линии» (далее ТКЛ). ТКЛ — военный фильм, и потому этот пример особенно интересен. Импрессионистские приемы делают его по характеру совершенно не похожим на те военные фильмы, которые нам привычны и следуют законам жанра.

Здесь Малик использует пейзаж как антитезу. Через противопоставление хаотичных военных действий, эпизодов боли, смерти и, удивительно, спокойных мирных пейзажей Гуадалканала он не только транслирует мироощущение главного рассказчика, но и вызывает в зрителе особый эмоциональный отклик. На уровне диалога этот нарратив проговаривается лишь один раз. Герой Шона Пенна рассуждает о том, что есть только этот мир, и от него никуда не деться, на что главный рассказчик отвечает ему, что он видел другой мир. Отблески этого другого мира мы и видим на протяжении всего фильма через спокойные кадры природы.

«Тонкая Красная Линия», 1998 г, реж. Т. Малик

«Тонкая Красная Линия», 1998 г, реж. Т. Малик

«Тонкая Красная Линия», 1998 г, реж. Т. Малик

«Тонкая Красная Линия», 1998 г, реж. Т. Малик

Здесь же актуально сказать и об использовании света. Деллюк писал в своей книге о свете как о важнейшем инструменте кино, и о превосходстве естественного света над студийным.

Об этом же говорят и работы Малика. Большую часть сцен почти во всех своих фильмах он снимает при естественном свете, на рассвете или закате в промежуток времени, называемом золотым часом. Такой свет позволяет сделать картинку не только более мягкой, но и дает больше свободы и места для импровизации как оператору, так и актерам. Независимость от световых точек дает возможность камере жить своей жизнью, свободно двигаться вместе с героями, она становится героем сама по себе, и таким образом впечатление от картины становится более субъективным. Подобные цели ставит операторской работе Жан Эпштейн в одном из своих текстов. «Когда один персонаж встретит другого, я хочу идти с ним, не сзади, не впереди, не рядом с ним, но в нем» [4]

Крупный план как средство передачи эмоции напрямую

Из концепции фотогении напрямую вытекает другое рассуждение Эпштейна о значении крупного плана для передачи эмоции. Благодаря фотогении крупный план фиксирует то, чего мы не могли бы увидеть в реальности, и потому передает нам эмоцию, переживаемую героем, как бы «напрямую». Эпштейн пишет: «[через крупный план] Я вижу любовь» [5] Крупный план очень активно используется Маликом во всех его фильмах как главное акцентное средство передачи эмоций героя.

«Дни Жатвы», 1978 г, реж. Т. Малик

«Тонкая Красная Линия», 1998 г, реж. Т. Малик

«Тайная Жизнь», 2019 г, реж. Т. Малик

Так в ДнЖ мы узнаем о переживаемых героями ярких эмоциях, об изменении их внутреннего состояния через крупный план. Подобным образом нам достаточно лишь крупного плана лица фермера чтобы понять, что он раскрыл обман главных героев.

«Дни жатвы», 1978 г, реж. Т. Малик

Интересной адаптацией приемов крупного плана и использования окружения героя для передачи эмоции является то, что делает Малик в более поздних его фильмах. Выбор широкоугольного объектива в ДрЖ, РК, «Тайной жизни» (далее ТЖ) позволяет ему снимать крупные планы героев, оставляя в кадре значительную часть их окружения. Так в одном кадре Малик использует сразу два импрессионистских приема и усиливает тем самым впечатление, произведенное на зрителя.

«Тайная Жизнь», 2019 г, реж. Т. Малик

«Тайная Жизнь», 2019 г, реж. Т. Малик

«Тайная Жизнь», 2019 г, реж. Т. Малик

«Рыцарь Кубков», 2014 г, реж. Т. Малик

Монтаж и ритм

Идея о том, что в кино все должно передаваться через движение, что кино не может быть статичным, была центральной в теории киноимрессионистов. Ритм в кино, монтаж как средство эмоционального воздействия на зрителя много изучала Жермен Дюлак в своей теории «Чистого кино». Дюлак считала, что кино должно использовать только характерные для него средства выразительности — движение и ритм, они должны стать основой киноязыка.

Киноимпрессионисты создавали бессловесные сцены передающие глубочайшие эмоции и тончайшее внутренние состояние героя, погружая зрителя в схожее состояние, воздействуя на него визуально через ритм. Классическим примером использования ритма и монтажа может послужить знаменитая сцена на карусели из фильма «Верное сердце» Эпштейна, где динамичные сцены пролетающего мимо мира, аттракционов перемежаются с крупными планами героев и посредством такого монтажа передают их страдания.

Фильмы Малика похожим образом воздействуют на зрительское восприятие. Так в ДнЖ в уже упомянутой сцене, где фермер узнает правду, эмоциональное напряжение создает ритм крутящегося флюгера рядом с ним.

«Дни Жатвы», 1978 г, реж. Т. Малик

«Дни Жатвы», 1978 г, реж. Т. Малик

В ТКЛ хорошим примером ритмического монтажа является сцена со смертью рядового Уита (основного рассказчика) (акт. Джеймс Кэвизел). Долгий, медленный крупный план Уита, когда он осознает, что сейчас погибнет, резко обрывается чрезмерно динамичным кадром выстрела и сразу же сменяется таким же медленным кадром мирной красоты природы. Такой монтаж не только создает напряжение и вызывает у зрителя эмоциональный отклик неожиданностью выстрела, но и вызывает подобным контрастом кадров (как в динамике, так и в наполнении) совершенно не классический для сцены гибели ассоциативный ряд и вслед за этим более глубокую эмоцию.

«Тонкая Красная Линия», 1998 г, реж. Т. Малик

Флешбек и непоследовательное повествование

Излюбленным киноимпрессионистами приемом передачи внутреннего мира героя являлось внедрение в повествование эпизодов сна или воспоминаний (флешбеков). Чтобы передать нереальность происходящего режиссеры использовали такие приемы, как двойная экспозиция, наложение и проч.

В фильмах Малика часто встречаются флешбэки и непоследовательное повествование. Так нарратив в ТКЛ часто раскрывается посредством флешбэков и воспоминаний. Мы часто видим воспоминания рядового Белла (акт. Бен Чаплин) о времени, проведенном вместе с женой. Через них раскрывается не только мотивация героя, но и глобальные идеи фильма. Монтаж этих эпизодов-воспоминаний в случае Белла реализуется через наложение, схожим образом монтировали флешбеки и киноимпрессионисты в начале 20 века.

«Тонкая Красная Линия», 1998 г, реж. Т. Малик

«Тонкая Красная Линия», 1998 г, реж. Т. Малик

«Тонкая Красная Линия», 1998 г, реж. Т. Малик

Почти всегда эти эпизоды сопровождаются голосом за кадром (далее ГЗК). Часто использование ГЗК считается следствием плохо написанного сценария или неумелой адаптацией оригинального текста, но в фильмах Малика ГЗК нужен не для продвижения сюжета или прояснения обстоятельств, это скорее еще одно проявление субъективного взгляда в его работах.

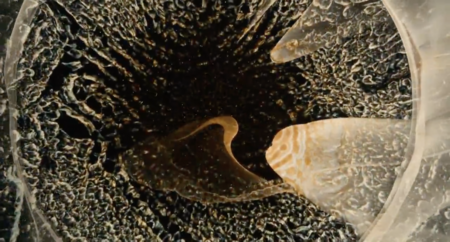

Другим кейсом использования флешбека в ТКЛ является уже упомянутая сцена гибели рядового Уита. Кадр его смерти сменяется воспоминаниями о времени, когда он жил с народом тихоокеанских островов и плавал в море с детьми этого племени. Такое использование флэшбэка заставляет зрителя задуматься о том, почему мы видим этот эпизод сейчас, когда герой уже объективно не может вспоминать это, и составить свою ассоциацию о том, чем именно является этот эпизод, который не имеет никакого логического места в дальнейшем развитии сюжета, а является лишь некоторым эфемерным чувством, которое стремится передать режиссер, вставляя сюда этот эпизод.

«Тонкая Красная Линия», 1998 г, реж. Т. Малик

Более интересным случаем использования воспоминаний является РК. Кинематографическую теорию импрессионистов и их фильмы часто сравнивают с идеей и атмосферой лежащих в основе литературы Марселя Пруста: тот же взгляд изнутри вовне, через чрезмерно субъективное внимание к деталям. Точно так же Малик создает свой РК, который, подобно произведениям Пруста, полностью построен как цепочка воспоминаний главного героя. Повествование внутри фильма непоследовательное, и зрителю не показывают ни начало, ни конец определенных периодов в жизни героя. Таким образом весь фильм — это субъективный взгляд героя внутрь себя, своеобразная рефлексия о пути и о поиске смысла и цели.

Подобно тому, как киноимпрессионисты использовали различные эффекты чтобы подчеркнуть нереальность эпизодов сна или воспоминания, Малик внедряет в повествование кадры, снятые аналоговой камерой или GoPro. Эти кадры не только добавляют разнородность характеру воспоминаний героя, но и дают зрителю подсказку о том, что он видит и как ему стоит воспринимать происходящее.

«Рыцарь Кубков», 2014 г, реж. Т. Малик

«Рыцарь Кубков», 2014 г, реж. Т. Малик

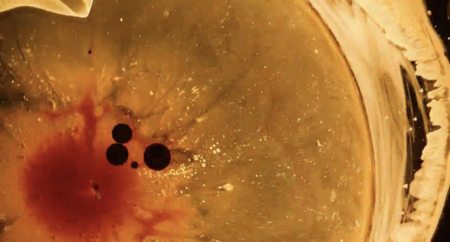

Наверное, самым интересным и непонятным для зрителя случаем использования нелинейного рассказа является структура повествования в ДрЖ. Внутри своего фильма Малик разбивает историю семьи О’Брайан большим эпизодом, в котором разворачивается глобальная история зарождения жизни на Земле. Кадры в этом эпизоде — это почти чистое кино, передающее нарратив непосредственно визуальными средствами. Здесь Малик проводит аналогию между микро вселенной семьи и глобальной вселенной, иносказательно выражая свои идеи о человеческой жизни через образы космоса, вселенной, природы.

«Древо Жизни», 2011 г, реж. Т. Малик

«Древо Жизни», 2011 г, реж. Т. Малик

«Древо Жизни», 2011 г, реж. Т. Малик

Выводы

Каждый из описанных мной приемов в разных проявлениях можно увидеть в фильмах Малика. Его фильмы сотканы из них, и принципы импрессионистов можно увидеть в его фильмах как в маленьких деталях, мимолетных моментах фотогении, так и в более масштабных структурах, применимых ко всему фильму.

Малик в своем творчестве не просто следует теории, выработанной режиссерами киноиспрессионизма, и использует приемы характерные для этого направления для выражения чувств и эмоций героев, но развивает эти приемы через использование новых средств, доступных кинематографу. Он активно экспериментирует с приемами и методами, приветствуя импровизацию и «счастливые случайности» в своих фильмах, стараясь запечатлеть что-то настоящее, воистину фотогеничное, стремясь уловить подлинную жизнь.

[1]Деллюк Л. Фотогения//Ямпольский М. Б. Из истории французской Киномысли: Немое кино 1911–1933 гг./ М.: Искусство, 1998. С. 94–103.

[2]Любецки Э. Интервью (фрагмент) .The meaning of life.// british cinematographer URL: https://britishcinematographer.co.uk/emmanuel-lubezki-amc-asc-the-tree-of-life/ Дата обращения: 20.11.25

[3] Эпштейн Ж. Magnification and Other Writings.// October 1977 vol. 3 С. 9–25.// JSTOR URL: https://www.jstor.org/stable/778434?read-now=1&seq=1 Дата обращения: 20.11.25

[4] Эпштейн Ж. Magnification and Other Writings.// October 1977 vol. 3 С. 9–25.// JSTOR URL: https://www.jstor.org/stable/778434?read-now=1&seq=1 Дата обращения: 20.11.25

[5] Эпштейн Ж. Magnification and Other Writings.// October 1977 vol. 3 С. 9–25.// JSTOR URL: https://www.jstor.org/stable/778434?read-now=1&seq=1 Дата обращения: 20.11.25

Matthew Sellers Johnson. Life in Movement: A French Impressionist Critical Approach to Terrence Malick’s Films//openaccess.wgtn.ac.nz URL:https://openaccess.wgtn.ac.nz/articles/thesis/Life_in_Movement_A_French_Impressionist_Critical_Approach_to_Terrence_Malick_s_Films/14573124?file=27964614 Дата обращения: 20.11.25

Фильмография

«Дни жатвы», 1978 г., режиссер Терренс Малик

«Тонкая красная линия», 1998 г., режиссер Терренс Малик

«Древо жизни», 2011 г., режиссер Терренс Малик

«Рыцарь кубков», 2014 г., режиссер Терренс Малик

«Тайная жизнь», 2019 г., режиссер Терренс Малик