Киберфеминизм: тела, сети, интерфейсы

Йожи Столет, Лика Карева Киберфеминизм: тела, сети, интерфейсы // Художественный журнал. 2018. № 105.

Вводная часть

Авторы текста размышляют о киберфеминизме, его истории, эволюции и актуальности в современном мире, опираясь на «Манифест киборгов» Донны Харауэй. Основная тема — это пересмотр концепции тела, гендера и технологий, которые, по мнению авторов, должны быть освобождены от традиционных рамок и натурализации, чтобы создавать новые способы существования.

Основной вопрос, волнующий авторов, — это как технологии могут переосмыслить структуру общества, включая разрушение дихотомий, таких как «мужское/женское», «природное/технологическое», и создание новых форм солидарности, основанных на сетевых структурах и уникальных конфигурациях человеческих и нечеловеческих субъектов. В результате авторы приходят к выводу о необходимости работы с «Интимными Интерфейсами» — системами взаимодействия, которые могут обеспечивать осознанные и неконфликтные связи между индивидами, вещами, и даже животными, что предлагает альтернативный подход к организации общества.

Цель авторов — продемонстрировать, что через технологический и киберфеминистский взгляд можно создать более гибкое, инклюзивное общество, где «естественность» и «технологичность» сосуществуют как равноправные элементы.

1. Киберфеминизм переопределяет гендер и социальные структуры

Киберфеминизм не просто критикует патриархат, а предлагает совершенно иную чувственную реальность, подвергает пересмотру концепции тела и гендера, стремясь освободить их от ограничений и традиционных представлений. Он выступает против идеи, что технологии подчиняют человека, и вместо этого предлагает видеть возможности для создания новых форм сопротивления и альянсов, включая женщин, технологии и животных. Разрушая классические бинарности, такие как культура/природа и мужское/женское, киберфеминизм открывает путь к новым формам эстетики и взаимодействия, где тело становится важным элементом борьбы за изменение культурных установок, особенно в условиях виртуальных технологий.

В отличие от привычной критики патриархата, которая направлена на улучшение положения женщин в рамках существующей системы, киберфеминизм не стремится просто изменить структуру общества, улучшив права женщин, а предлагает совершенно новый подход к пониманию социальных, политических, эстетических и эмоциональных реалий.

Киберфеминизм возникает на пересечении науки, технологий и гуманитарных дисциплин, где он подвергает анализу саму природу человеческого тела, используя для этого достижения микротехнологий. Он денатурализирует пол и привлекает к себе «незаконнорожденных отпрысков капитализма» — женщин, животных, технологии и другие элементы, которые оказываются связанными с современным капиталистическим обществом. Одной из целей киберфеминизма является разрушение мифа о тотальной власти технокапитализма, в котором человек становится заложником технологий и работает на поддержание системы капитализма.

Киберфеминизм стремится освободить человека от этой зависимости и предложить новые формы сопротивления. Это сопротивление выходит за рамки привычных дихотомий, таких как культура/природа, мужское/женское, я/Другой, органическое/неорганическое, и позволяет создать новые формы взаимодействия, отстраненные от генеалогии.

Обложка статьи на сайте Музея современного искусства «Гараж» про проект Анны Соз «Практическая независимость», 2023

Проект Анны Соз «Практическая независимость» был представлен в Музее современного искусства «Гараж» с июля по октябрь 2023 года. Он исследует темы автономии и киберфеминизма, опираясь на DIY-этику, цифровые технологии и архивные материалы. Основой для работы стали документы из фонда Ирины Актугановой и Сергея Бусова, включающие архивы проектов 1990–2000-х годов, таких как «Кибер-Фемин-Клуб». Инсталляция включает переработанные офисные кресла и технику, а также видео, транслируемое на смартфонах, мониторах и стене. Это видео отсылает к цифровым процессам, архивным материалам и самому пространству инсталляции. Центральный посыл работы — осмысление независимости и автономии через взаимодействие технологий, искусства и личных стратегий освобождения.

Проект также демонстрирует переход от индивидуальных решений к более сложным формам коллективного взаимодействия, включая использование институциональных и технологических средств для продвижения феминистских идей в цифровом пространстве.

Вид инсталляции Анны Соз «Практическая независимость» в Музее современного искусства «Гараж», Москва. 2023

Сначала хотелось бы немного рассказать про «Кибер-Фемин-Клуб». Это одна из первых киберфеминистских инициатив в России, основанная философом Аллой Митрофановой и искусствоведом Ириной Актугановой в Санкт-Петербурге в 1994 году. Клуб возник как пространство для осмысления киберфеминизма, его деятельность включала выставки, перформансы, мастер-классы и международные конференции, такие как «Киберфеминизм на Востоке и Западе» (1998) и мастер-класс по мультимедиа (1999).

Основная цель клуба заключалась в исследовании киберкультуры и создании нового феминистского подхода к технологиям. В рамках своей работы участницы обсуждали, как советский опыт социального равенства можно адаптировать к киберпространству, стремясь создать более справедливый мир. Клуб был не только арт-проектом, но и платформой для обмена опытом и знаний между российскими и международными киберфеминистками. Участницы сотрудничали с такими группами, как австралийская VNS Matrix, и выступали на крупных фестивалях, таких как DOCUMENTA X в Германии.

Съемка Кибер‑Фемин‑Клуба для журнала ELLE

Вернемся к работе Анны Соз, отсылающей к наследию киберфеминизма, который критически переосмысливает гендер как социальную конструкцию. Использование DIY-подходов, архивных материалов и технологий подчеркивает, что цифровая среда может стать пространством для экспериментов и изменений в восприятии гендера. Киберфеминизм позволяет выйти за рамки бинарных категорий, создавая новые вариации идентичности и взаимодействия.

Проект работает с темой независимости и автономии — как личной, так и коллективной. Эта идея перекликается с киберфеминистским подходом, который ставит под сомнение существующие социальные и институциональные структуры. Например, переработка офисных кресел и техники в инсталляции — это метафора отказа от стандартных механизмов капиталистической эксплуатации и гендерных ожиданий, связанных с трудом и карьерой.

Вид инсталляции Анны Соз «Практическая независимость» в Музее современного искусства «Гараж», Москва. 2023

Инсталляция использует технологии и архивы как основу для трансформации социальных отношений. Киберфеминизм видит в цифровой среде не только инструмент для сопротивления, но и возможность переосмысления традиционных ролей и систем, что и делает проект Анны Соз, обращаясь к наследию таких инициатив, как «Кибер-Фемин-Клуб».

Таким образом, работа Соз подчеркивает, что киберфеминизм не только осмысляет гендер и власть в контексте цифровой эпохи, но и предлагает способы активного изменения этих структур через творчество и технологии.

Вид инсталляции Анны Соз «Практическая независимость» в Музее современного искусства «Гараж», Москва. 2023

2. Киберфеминизм стремится разрушить традиционные представления о теле, гендере и их связи с технологией, демонстрируя, что наши тела и идентичности формируются не только природой, но и микротехнологиями, культурными знаками и дискурсами.

Киберфеминизм выходит за пределы стандартных феминистских подходов, ставя под сомнение бинарные противопоставления, такие как органическое/неорганическое или я/другой. А тело — это гибридная площадка, где пересекаются органическое и неорганическое, что позволяет переосмыслить телесный опыт, гендер и саму суть «человека».

Технологии, как пишет Сэди Плант, становятся не внешними инструментами, а интегрируются в нашу биологию: гормоны, нейроны и даже наркотики — это своеобразные «жидкие технологии», которые переписывают внутренние процессы, влияя на идентичность. Пример Пола Беатрис Пресьядо с тестостероном как «политической молекулой» иллюстрирует, что биохимические процессы — это не просто биология, но и символические структуры, наполненные культурными смыслами:

«Я потребляю не только молекулу, не только гормон, но также концепцию гормона, серию знаков, текстов и дискурсов, процессы, посредством которых гормоны были синтезированы, технические последовательности, производящие его в лаборатории» [Пол Пресьядо Б. Testo Junkie: секс, наркотики и биополитика, 2013]

Этот подход позволяет понять, что гендерные конфигурации не статичны: они постоянно «собираются» микротехнологиями, и поэтому нет единой «естественной» формы пола. Примером может служить спектакль, где актеры с различными гендерными идентичностями разрушают представление о «норме». Киберфеминизм не только демонстрирует, что технологические устройства и гормоны пересобирают наши тела, но и предлагает видеть их не как протезы, а как новые органы — например, смартфон может восприниматься как кибер-орган, а член это «мясной дилдо».

В конечном итоге киберфеминизм утверждает, что человек не обязан оставаться привязанным к биологическим или социальным установкам, а может выбирать и пересобирать свою идентичность через взаимодействие с технологиями, создавая новую чувственную реальность.

VNS Matrix 1991 «Манифест Киберфеминизма 21-го века»

«Omnipresence» (1993) — это один из наиболее известных и радикальных хирургических перформансов Орлан, французской мультимедийной художницы, которая использует скульптуру, фотографию, перформанс, видео, видеоигры, дополненную реальность, искусственный интеллект и робототехнику, а также научные и медицинские методы, такие как хирургия и биотехнологии, чтобы подвергнуть сомнению современные социальные явления. Этот проект иллюстрирует, как тело и идентичность могут быть пересобраны через технологии, культурные коды и художественный дискурс.

ORLAN, «Omnipresence», 1993

Орлан в реальном времени трансформировала своё лицо с помощью пластической хирургии. Данный процесс операции транслировался через прямую видеотрансляцию в различные страны, что делало зрителей частью происходящего. Её лицо «пересобиралось» согласно чертам, взятым из произведений искусства — например, лоб, вдохновлённый Венерой из картины Боттичелли, и губы из полотен Франсуа Жерара. Операция проходила в стилизованной обстановке: хирурги были одеты в костюмы, а фоном звучала музыка, что разрушало привычную атмосферу, превращая медицинскую процедуру в перформативное искусство. В результате, Орлан добавила импланты на лоб, создавая два рога, которые нарушали традиционные представления о «нормальном» теле, она намеренно сделала своё лицо чуждым, неопределённым, отвергая стандарты красоты и «естественной» телесности.

ORLAN, «Omnipresence», 1993

Орлан показывает, что тело — это не фиксированный объект, данный нам природой, а пространство для технологической реконструкции. Её лицо становится «холстом», хирургия — инструментом для деконструкции традиционного восприятия тела, а лоб с имплантами, напоминающими рога, — это вызов «естественному» и стандартам красоты. Орлан использует черты «идеальных» женщин из западного искусства, но пересобирает их, чтобы подчеркнуть, что эти идеалы являются культурно сконструированными. Например, её губы и лоб, вдохновлённые классическими картинами, становятся ироничным комментарием о навязывании гендерных стереотипов через искусство.

ORLAN, «Omnipresence», 1993

Рога на её лбу — это не просто модификация, а «новый орган», демонстрирующий, что технологии не являются внешними по отношению к телу. Сама хирургия становится частью её идентичности, стирая границу между биологией и технологиями, а трансляция операции в реальном времени переносит дискуссию о контроле над телом в публичное пространство. Орлан создает лицо, которое невозможно определить как «нормальное» или «естественное». Рога символизируют гибридность, объединяя элементы органического (тело) и искусственного (импланты). Её лицо становится местом, где пересекаются культурные, биологические и технологические факторы.

Орлан демонстрирует, что наши тела — это гибридные площадки, пересобираемые технологиями, культурными знаками и дискурсами. Она разрушает традиционные представления о гендере и телесности и создаёт новое поле для размышлений о том, что значит быть человеком в эпоху технологического развития.

ORLAN, «Omnipresence», 1993

3. Ксенофеминизм стремится перепридумать современные социальные и цифровые сети с их системой репрезентаций, вплетающих нас в структуру репрессивного порядка, и реализовать это через концепцию гендерного аболиционизма.

Цифровая реальность и интерфейсы стали неотъемлемой частью человеческой жизни, традиционные культурные коды и механизмы репрезентации продолжают навязывать иерархии, порождая отчуждение и исключение. Ксенофеминизм настаивает на усилении отчуждения, чтобы освободиться от этих традиционных ограничений, предлагая усилить критику культурных и социальных диспозитивов, которые воздействуют на нас через медиа и цифровые технологии.

Киберфеминистский и ксенофеминистский подходы объединяются, чтобы создать новую действительность, где гендерные роли, социальные ограничения и технологии переплетаются и существуют вне жестких рамок, предлагая инклюзивную платформу, созданную «снизу» — от людей, которые долгое время были исключены из традиционных структур власти.

«Гендерный аболиционизм» стремится к созданию общества, в котором «гендерные» признаки, больше не будут инструментом, благодаря которому власть распределяется неравномерно. Этот подход не просто отказывается от идеи пола, как было в прошлом, когда женщины занимали второстепенные позиции. Он требует создания новой, не патриархальной универсальности, которая возникает не сверху, а рождается внутри общества через ксенофеминистскую платформу. Новая универсальность необходима, потому что невозможно полностью реализовать разум человека без телесности, а система ставит второй пол в зависимое положение от первого. Также нужно понимать, что современный капитализм так активно разделяет людей на идентичности, что понять и изменить происходящее с использованием одних человеческих ресурсов едва ли возможно. Для прогресса недостаточен только союз с технологиями, они сами по себе не ведут к изменениям, их влияние зависит от культурного контекста. Чтобы они стали инструментом изменений, их развитие должно быть связано с коллективными и политическими установками, в формировании которых важную роль играют женщины, квир и люди, не соответствующие традиционным гендерным нормам.

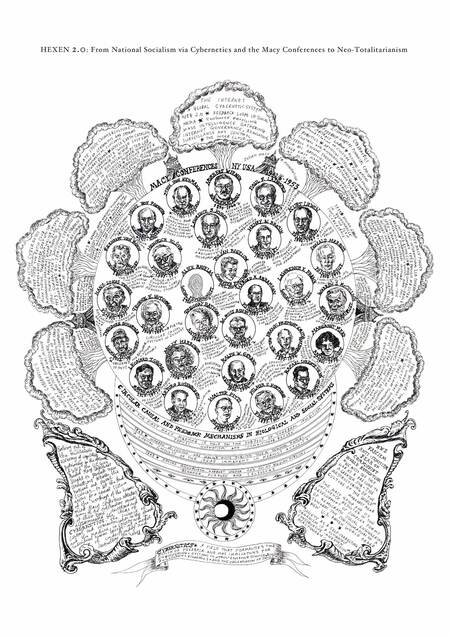

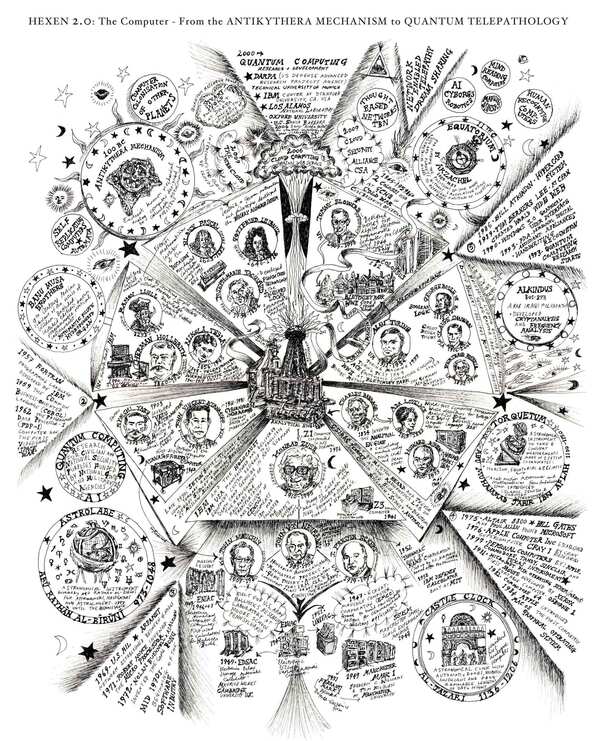

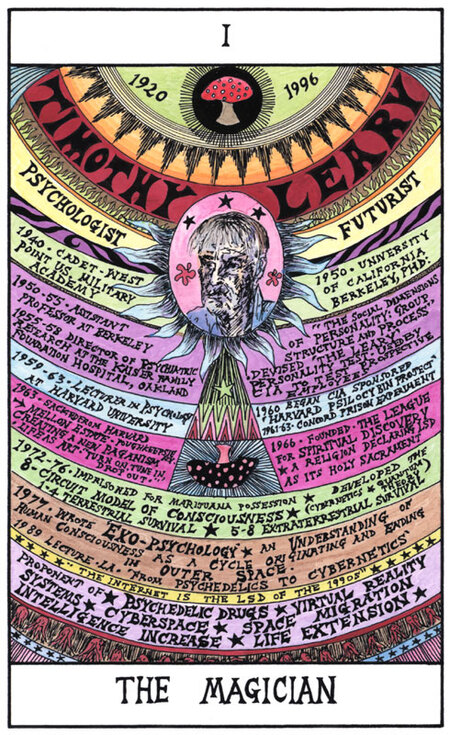

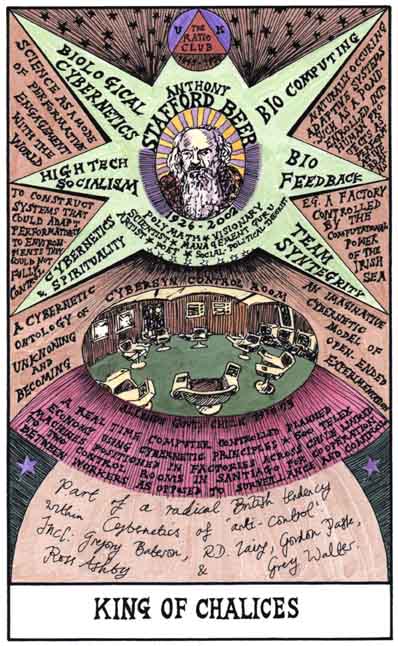

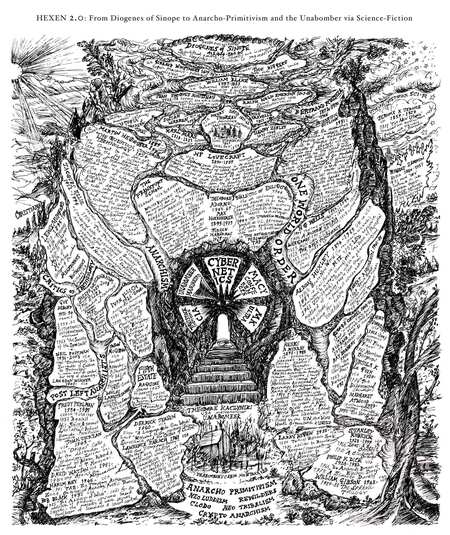

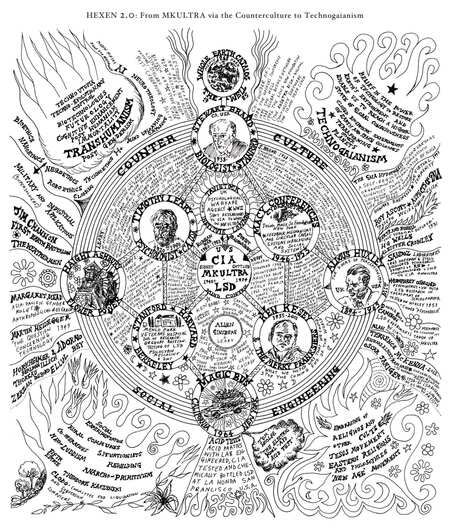

Сьюзан Трейстер — современная британская художница, известная своими междисциплинарными проектами, которые исследуют пересечения искусства, технологии, истории и оккультизма. Её творчество направлено на пересборку социальных, технологических и политических систем, а также на переосмысление будущего через художественное воображение. Проект Трейстер «HEXEN 2.0» можно рассматривать как связанный с ксенофеминизмом благодаря его исследованию взаимодействия технологий, социальных сетей и репрессивных систем власти.

Сьюзен Трейстер, 2018

«HEXEN 2.0» включает диаграммы, карты, коллажи, видео и серию карт Таро, которые связывают кибернетику, историю, политику и философию. Основой исследования стали идеи, зародившиеся в рамках конференций Macy (1946–1953), где обсуждались возможности объединения человеческих и технологических систем. Трейстер прослеживает влияние этих идей на современный цифровой мир, подчеркивая различность технологий: с одной стороны, они способны к освобождению, с другой — служат инструментами контроля и репрессий.

Сюзен Трейстер, HEXEN 2.0/Historical Diagrams, 2009-2011

Трейстер показывает, как технологические сети, такие как интернет и социальные медиа, могут усиливать существующие структуры власти, но также могут стать инструментами для их пересмотра. Также проект разрушает традиционные оппозиции: органическое/неорганическое, рациональное/иррациональное. Например, использование образов оккультизма наряду с научными теориями подчеркивает необходимость выходить за пределы установившихся категорий, что созвучно с идеями гендерного аболиционизма. Трейстер анализирует кибернетические системы как примеры самоподдерживающихся структур, одновременно критикуя их и показывая, как их можно использовать для создания альтернативных социальных вариаций. Это созвучно идеям ксенофеминизма о преобразовании сетей для достижения справедливости.

Сюзен Трейстер, HEXEN 2.0/Historical Diagrams, 2009-2011

«Одни из карт Таро Трейстер прослеживают историю аутсайдеров современных технологий через низовые движения (анархо-синдикалистов) и неуправляемых личностей, таких как Тимоти Лири и Стаффорд Бир, которые, несмотря на их антиавторитарное и „духовное“ участие в кибернетике, скорее переходят в 21-й век как неоднозначные авангардные предприниматели» [Эссе Ларса Бэнг Ларсена, 2011]

Сьюзен трейстер, TAROT: « I THE MAGICIAN: Timothy Leary» «King of Chalices: Stafford Beer», 2009-2011

В рамках «HEXEN 2.0» Трейстер обращается к утопическим движениям и радикальным идеям (например, анархо-примитивизму и трансгуманизму), чтобы предложить новые пути взаимодействия между технологией и обществом. «HEXEN 2.0» акцентирует внимание на том, как современные технологии и цифровые сети вплетают нас в репрессивные структуры, но при этом дают инструменты для их разрушения и создания новых форм репрезентации, свободных от гендерных и социальных ограничений.

Сюзен Трейстер, HEXEN 2.0/Historical Diagrams, 2009-2011

4. Современные социальные сети часто приводят к результатам, противоречащим целям феминизма, что подчеркивает необходимость новых «интимных интерфейсов» — особых форм взаимодействия, обеспечивающих более глубокую связь между различными объектами и средами.

Сегодня многие формы самовыражения и коммуникации проходят через алгоритмически обусловленные сети и возникает проблема: даже прогрессивные идеи, как феминизм, могут утрачивать свою силу, адаптируясь к репрессивным медиа. Чтобы преодолеть это ограничение, авторы предлагают концепцию «интимных интерфейсов». В отличие от традиционных интерфейсов, такие интерфейсы направлены на установление не поверхностных связей, а более глубоких, интимных, создавая минимальные, но значимые связи, способные поддерживать прозрачность и солидарность, а также устранять репрессивные структуры.

Интимные интерфейсы помогают минимизировать потребность в больших усилиях для установления взаимодействия и позволяют людям и объектам вступать в связь, не нарушая их индивидуальности.

Как отмечает проект «Fiber», интерфейс такого рода отказывается от привычной информации (имя, местоположение) и ограничивается простым показателем внимания. В этом примере взаимодействие становится чем-то близким к «невидимому когнитивному оптоволокну», устраняя ненужные репрезентативные элементы и фокусируясь только на намерении и направленном внимании.

В российском современном искусстве уже ведется работа с концепцией «интимных интерфейсов». В проекте «Суккулентотерапия» Анастасия Кизилова объединяет людей и растения в экосистеме, где обмен знаниями и углекислым газом поддерживает рост суккулентов. Кизилова, вдохновляясь киберфеминизмом, добавила к проекту рассказы в жанре научной фантастики, в которых описывает будущее, где люди и растения сосуществуют в гармонии.

Институт картографирования и схематизации микроопыта также исследует внимание как инструмент противостояния когнитивному капитализму. В проекте «0/1» двое участников концентрируются друг на друге, создавая систему энергетического обмена и прокладывая путь к новым способам взаимодействия.

Анастасия Кизилова, «Суккулентотерапия», 2016

5. Современные феминистские практики вместо резкого подрыва существующих структур могут использовать методичную работу по созданию связей и новых сообществ, как это делали женщины прошлого через практики плетения и ткачества.

В отличие от взрывного духа и радикальности киберфеминизма 1990-х, современное феминистское движение стремится к долгосрочной связности и стабильности.

Это включает объединение, укрепление и создание прочных сетей, которые помогают строить новые формы сообщества и солидарности.

Подобно тому, как женщины в древности сплетали нити, работая вместе, современное искусство и социальные инициативы могут использовать аналогичную практику, которая связует людей на глубоком, интимном уровне.

Как можно использовать практику плетения в искусстве, чтобы создать модель связей, объединяющих различные элементы и участников? Например, можно представить объединение «Intimate Connections & Intersections Center» — организацию, существующую с 2016 года, которая создает и поддерживает сеть невидимых, личных связей. Центр работает через искусство, философию и литературу, а также участвует в самостоятельных проектах. Его сотрудницы выявляют и выстраивают интимные сети, помогая изменить сообщества на основе новой, связующей логики. Также центр разрабатывает программное обеспечение под кодовым названием «ИИ», которое может использоваться для укрепления сетевых связей в любых инициативах, включая современные арт-проекты.

Йожи Столет, Лика Карева. Киберфеминизм: тела, сети, интерфейсы // Художественный журнал. 2018. № 105. URL: https://moscowartmagazine.com/issue/78/article/1696 (дата обращения: 24.11.2024)

Донна Харауэй. Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х. Москва: Ad Marginem, 2017 г.

Музей «Гараж». Анна Соз «Практическая независимость». 2023 URL: https://garagemca.org/programs/archive-collection-and-raan/anna-soz-practical-independence

Семендяева М. Киберфеминизм в России: от техно до паяльника // Афиша Daily 17.04.2015. URL: https://daily.afisha.ru/archive/vozduh/art/kiberfeminizm-v-rossii-ot-tehno-do-payalnika/ (дата обращения: 17.11.2024)

Taylor Neal. The Body as Costume; ORLAN’s «Omniprésence» and the Standard of Taste // YIARA MAGAZINE 29.01.2019 URL: https://yiaramagazine.com/The-Body-as-Costume-ORLAN-s-Omnipresence-and-the-Standard-of-Taste

Stuart Jeffries. Orlan’s art of sex and surgery // The Guardian 01.07.2009 URL: https://www.theguardian.com/artanddesign/2009/jul/01/orlan-performance-artist-carnal-art

Lars Bang Larsen. The Secret Life of Control: Suzanne Treister’s Radical Enlightenment. 2011. URL: https://www.suzannetreister.net/HEXEN2/HEXEN_2_LBLessay.html