Хоррор-мокьюментари как кросс-стилевой феномен

Концепция

Феномен хоррор-мокьюментари формируется на стыке двух самостоятельных и устойчивых кинематографических традиций — документального кино и жанра ужасов. Эволюция документалистики от фильмов actualities братьев Люмьер и ранних работ Эдисона до появлений cinéma vérité и прямого кино (direct cinema) создала уникальный набор визуальных и нарративных техник, связанных с идеями документальности и непосредственного присутствия камеры. Параллельно жанр хоррора развивал собственный комплекс приемов, направленных на создание ощущения ужаса и тревоги у зрителей. Взаимодействие этих двух направлений стало возможным благодаря культурным и технологическим сдвигам конца XX — начала XXI века: росту недоверия к визуальным медиа, демократизации средств съемки, распространению любительского контента и формированию новой медиасреды.

Слияние этих двух традиций впервые проявилось в ранних опытах псевдодокументального кино и found footage, таких как «Cannibal Holocaust» (1980), но настоящий прорыв произошел после выхода «The Blair Witch Project» (1999).

Фильм не только использовал документальные форматы и эстетику found footage, но и подкрепил иллюзию подлинности через маркетинг, и как результат его успех сформировал основу целого направления, позднее развитого в таких фильмах, как REC (2007), Paranormal Activity (2007), Lake Mungo (2008), Grave Encounters (2011), V/H/S (2012), Creep (2014) и многих других фильмах.

С середины 2000-х годов центр тяжести феномена перемещается в интернет-среду. Появление платформ вроде YouTube, а позднее и TikTok, создает условия для новой волны хоррор-мокьюментари, основанной на фрагментарном повествовании, формате коротких видео и эстетике любительской съемки. Проекты вроде «Marble Hornets» или современных The Mandela Catalogue, вселенной Backrooms или локальных псевдодокументальных роликов, например, стилизованных под чрезвычайные сводки, как российский проект МЧС Магнитошахтинской области, демонстрируют, что привычный формат съемки на камеру, будь то любительская или постановочная, усиливает эффект достоверности и формирует новую логику восприятия ужаса.

Таким образом, хоррор-мокьюментари представляет собой синтез стилей, в котором документальные приемы используются для создания новой формы ужаса. Этот страх возникает не столько от показанной на экране угрозы, сколько от ощущения, что изображению нельзя полностью доверять. Мокьюментари намеренно размывает границы между вымыслом и реальностью, заставляя зрителя сомневаться в том, что он видит. В цифровую эпоху такой подход особенно актуален: он отражает общее недоверие к медиа и то, как пользовательские видео и онлайн-контент формируют наше восприятие происходящего в мире.

Хоррор-мокьюментари выступает не только как эстетика, но и как индикатор культурных тревог цифровой эпохи: в этом гибриде фикция принимает форму факта, медиированная реальность становится зыбкой, а сам процесс документирования превращается в то, что вызывает страха

Цель исследования — выявить, какие элементы документального и хоррор стилей формируют гибридный язык мокьюментари; как документальная правдоподобность воздействует на зрителя; каким образом различные подтипы стиля организуют повествование и как визуальная текстура, свойства камеры создают уникальный стиль хоррора. Методология строится на визуальном и контекстуальном анализе фильмов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» («The Blair Witch Project», 1999), «Репортаж» («REC», 2007), «Озеро Мунго» («Lake Mungo», 2008), «З/Л/О» («V/H/S», 2012), «Ублюдок» («Creep», 2014), «Паранормальное явление» («Paranormal Activity», 2007), а также на статьях из тематических журналов, исследованиях found footage, современных работах о документальной эстетике и других работах.

Черты документального кино

Одной из причин, по которой хоррор-мокьюментари кажутся такими правдоподобными, является использование приемов документального кино. Предшественниками этого стиля можно по праву назвать движения cinéma vérité и прямого кино, которые стремились показывать жизнь как она есть — с ручной камерой, натуральным звуком и светом, минимумом постановки, длительными кадрами. Хорроры часто повторяют эти приемы для создания ощущения, что зритель смотрит настоящие, немонтированные записи, будто герои действительно снимали происходящие в моменте события.

Диегетическая камера

Одним из характерных и важных приемов мокьюментари является использование диегетической камеры — камеры, существующей внутри мира фильма, и съемки от первого лица. В отличие от обычной субъективной камеры, эта камера присутствует в повествовании как материальный объект, а герои постоянно взаимодействуют с ней, комментируя, то что видят, регулируя фокус, включая ночной режим и т. д. Вместо скрытой за кадром команды операторов камера становится частью сюжета и как бы продолжением самого персонажа, его глазами, а также инструментом ориентации в пространстве в условиях плохой видимости — в темных коридорах, в лесу, во время погони. Камера становится свидетелем и способом собрать улики и подтвердить увиденное.

Диегетическая камера. Кадры из фильмов «V/H/S» (2012), реж. Адам Уингард, Дэвид Брукнер, Тай Уэст и др. и Кадры из фильма «REC» (2007), реж. Жауме Балагеро и Пако Пласа.

Установка камеры наблюдения. Кадры из фильма «Паранормальное явление» (2007), реж. Орен Пели

Все это создает так называемый эффект улики, или доказательный эффект (evidentiary effect), ключевое теоретическое понятие, объясняющее, почему found footage и хоррор-мокьюментари кажутся такими пугающими и убедительными, даже если зритель прекрасно знает, что перед ним вымысел. Этот эффект описывает особую реакцию зрителя на изображения, стилизованные под документальные, и основывается на культурном доверии к документальному изображению. Зритель начинает воспринимать кадр не просто как художественную постановку, а как визуальное свидетельство, как материал, который можно анализировать, проверять, интерпретировать — подобно хронике, записи камеры наблюдения или архивным документам.

Псевдодокументальные вступительные дисклеймеры в фильмах «Озеро Мунго» (2008), «Паранормальное явление» (2007), «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)

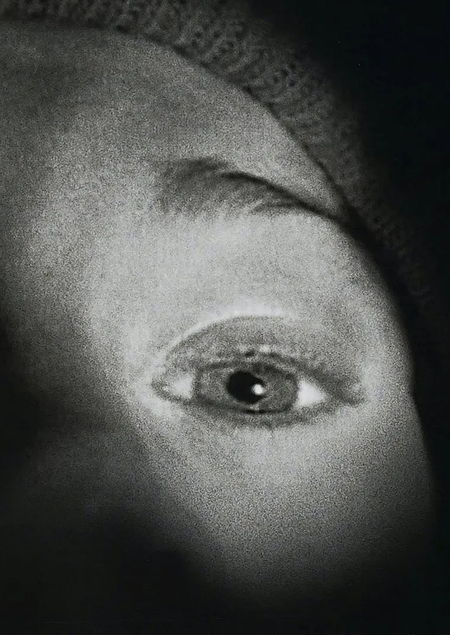

Неидеальная съемка

Одна из самых узнаваемых черт хоррор-мокьюментари — несовершенная картинка, намеренно диэстетизированная.

Ручная камера. Дрожащая, «живая» камера — визитная карточка жанра. Дрожь нерезкость и неспособность оператора держать кадр ровно (например, во время бегства в «Ведьме из Блэр» или «Репортаже») имитируют съемку в экстремальных и/или угрожающих жизни обстоятельствах.

Ручная камера в кадрах из фильмов «V/H/S» (2012), реж. Адам Уингард, Дэвид Брукнер, Тай Уэст и др. и «REC» (2007), реж. Жауме Балагеро и Пако Пласа.

Ручная камера в кадрах из фильма «Ублюдок» (2014), реж. Патрик Брайс.

Артефакты камеры. Зернистость, шум, размытость, motion-blur или расфокус, цифровые помехи не воспринимаются как ошибки. Напротив, они усиливают реальность происходящего, создавая ощущение, что запись сделана на персональные устройства в таких условиях, когда качество съемки было невозможно контролировать. В «V/H/S», например, цифровые помехи камеры (glitch) становится не только приемом стилизации под старые телевизоры и кассеты VHS, но и инструментом нарратива — они сообщают зрителю о том, что к героям приближается некое зло и им угрожает опасность.

Артефакты камеры в кадрах из фильмов «Озеро Мунго» (2008), реж. Джоэл Андерсон и «V/H/S» (2012), реж. Адам Уингард, Дэвид Брукнер, Тай Уэст и др.

Глитч в кадрах из фильма «Озеро Мунго» (2008), реж. Джоэл Андерсон.

Имитация ТВ-формата

Псевдоновостной репортаж. Кадры из фильма «Озеро Мунго» (2008), реж. Джоэл Андерсон.

Еще один узнаваемый прием — подражание новостным репортажам, интервью, телевизионным расследованиям и другим ТВ-форматам. «REC», например, строится как телевизионная программа, а «Озеро Мунго» включает постановочные интервью, «архивные» фотографии и фрагменты псевдоновостных сюжетов.

Эти элементы воспроизводят типичные телевизионные приемы репортажей: спокойные статичные кадры, медленную панорамную съемку, внимание на детали, диегетический звук.

Кадры, снятые студентами для учебного проекта. Кадры из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999), реж. — Дэниел Майрик и Эдуардо Санчес

Кадры из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999), реж. — Дэниел Майрик и Эдуардо Санчес, «Репортаж» (2007), реж. — Жауме Балагеро и Пако Пласа

В интервью — классическая съемка опрашиваемых («talking heads») под углом 45 градусов от камеры, эмоциональные паузы, когда людям тяжело говорить о травмирующих событиях, хронологическая структура. Зритель привык доверять таким форматам, поэтому хоррор в них ощущается более реальным.

Интервью с членами семьи и знакомыми пропавшей. Кадры из фильма «Озеро Мунго» (2008), реж. Джоэл Андерсон.

Интервью с жителями городка. Кадры из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999), реж. — Дэниел Майрик и Эдуардо Санчес

Имитация любительской/домашней съемки

Жанр также часто опирается на эстетику домашнего видео или влогов. Эта имитация любительской съемки резонирует с современной медийной средой, в которой различные устройства записи, от видеокамер до телефонов, повсеместны. Люди часто снимают себя дома и в поездках, запечатлевая эти моменты, чтобы позже показать их близким и пересмотреть самим. Содержание таких записей не всегда информативно, так как они снимаются скорее «на память». Этот прием используется, например, в «Ведьме из Блэр», когда кадры, снятые для документального фильм, сменяются «влогами» Хизер, или в «Ублюдке», в котором главный герой-видеограф записывает всю свою поездку к клиенту и время, проведенное с ним.

Фрагменты любительской съемки. Кадры из фильма «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999), реж. — Дэниел Майрик и Эдуардо Санчес

Фрагменты любительской съемки и домашних видео. Кадры из фильмов «V/H/S» (2012) (1, 3), «Паранормальное явление» (2007) (2), «Ублюдок» (2014) (4)

Псевдоархивные материалы и found footage

Кадры из фильма «Озеро Мунго» (2008), реж. Джоэл Андерсон.

Псевдоархивные материалы и найденные записи (found footage) часто встречаются в хоррор-мокьюментари и выступают в качестве нарративного инструмента. Эти материалы — «исторические» фотографии, записи с камер наблюдения, видеокассеты, фрагменты новостей, досье, цифровые архивы — имитируют реальные доказательства и тем самым усиливают документальную достоверность фильма. Иногда персонажи находят или исследуют такие материалы внутри повествования (как в «Озере Мунго» или «V/H/S»). В других случаях весь фильм подается как найденная запись с минимальным монтажем («Ведьма из Блэр», «REC», «Паранормальное явление»). Подобные стратегии активируют упомянутый раннее эффект доказательности, побуждая зрителей рассматривать кадр так, будто он содержит фактическую информацию.

Псевдоархивные документы и фото. Кадры из фильма «Озеро Мунго» (2008), реж. Джоэл Андерсон

Архивные видеозаписи. Кадры из фильма «Озеро Мунго» (2008), реж. Джоэл Андерсон

Черты хоррора

Хоррор-мокьюментари, как это следует из названия, сохраняют ключевые черты фильмов ужасов. Взаимодействие элементов двух стилей усиливает страх, делая привычные хоррор-тропы более непосредственными и убедительными.

Сюжеты и герои

Хоррор-мокьюментари, как это следует из названия, перенимают черты фильмов ужасов. Их сюжеты часто строятся вокруг привычных мотивов хоррора: пропавшие без вести люди, городские легенды, сверхъестественные и необъяснимые явления. Так, «Ведьма из Блэр» рассказывает об исчезновении трех студентов-кинематографистов, расследующих местный миф для учебного проекта; «Озеро Мунго» рассказывает историю семьи, член семьи которой внезапно пропал; сюжет «Ублюдка» разворачивается вокруг встречи с манипулятивным и очень странным незнакомцем. Протагонисты в мокьюментари неприметны — это обычные семьи, студенты, подростки, операторы-любители, журналисты или интернет-пользователи. Антагонистами же могут выступать как люди скорее девиантного поведения (маньяки, сталкеры и т. д.), так и сверхъестественные и фантастические персонажи — вампиры, демоны, зомби, призраки и полтергейсты.

Кадры из фильмов «Паранормальное явление» (2007), реж. Орен Пели и «V/H/S» (2012), реж. Мэтт Беттинелли-Олпин, Тайлер Джиллетт, Чад Виллелла и др.

Кадры из фильмов «V/H/S», «Озеро Мунго», «REC», «Creep»

Обычно первые кадры в кино установочны: они знакомят с сеттингом фильма, намечают круг персонажей и дают контекст, необходимый для понимания последующих событий. Хоррор-мокьюментари используют и переосмысливают эту традицию, начиная фильм с псевдоархивных домашних видеозаписей и семейных фотографий. Через эти фрагменты зрителю демонстрируются образы жизни персонажей до трагических или паранормальных событий. Эта реальность нарочито буднична: семейные праздники, дни рождения детей, поездки за город или обычные выходные дома. Подобные изображения создают впечатление обычной семьи, и зритель инстинктивно распознает эти визуальные мотивы — аналогичные фотографии есть почти в каждом семейном архиве.

Эта стратегия выполняет двойную функцию. С одной стороны, она усиливает правдоподобие повествования, опираясь на знакомые формы домашней документалистики. С другой — вызывает психологический эффект, подчеркивая, насколько ничем не примечательной была жизнь персонажей вначале, фильм намекает, что грядущий ужас не привязан к каким-то исключительным обстоятельствам. Он может вторгнуться в любой дом, в любую семью в любой момент. Таким образом, идентификация зрителя с героями становится приемом усиления страха, который закладывает идею о том, что события фильмы могли бы произойти с каждым.

Архивные фото семьи. Кадры из фильма «Озеро Мунго» (2008), реж. Джоэл Андерсон

Саспенс

Саспенс — прием, выстраивающийся на тревожном ожидании — часто встречается в хоррор-фильмах. Зритель внимательно всматривается в темные углы и размытые участки кадра, отмечает мельчайшие эмоции на лицах персонажей и пытается разгадать, что же скрывается в темноте. Иногда аудитория видит то, чего не замечают герои — напряжение возникает из сопереживания и страха за них, из ощущения, что ужасное может случиться в любой момент. В других случаях угроза остается невидимой для зрителя — персонажи реагируют на нечто, остающееся за пределами кадра. Тогда воображение зрителя самостоятельно достраивает сцену, усиливая тревоги и страха.

Только зритель видит, что сзади к герою движется фигура. Саспенс в кадрах из фильма «V/H/S» (2012), реж. Гленн МакКвейд

Кадры из фильмов «Ублюдок» (2014), реж. Патрик Брайс (слева), «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999), реж. Дэниел Майрик и Эдуардо Санчес

Саспенс в кадрах из фильма «Ублюдок» (2014), реж. Патрик Брайс.

Jumpscares

Джампскейры (от англ. jump — прыжок, scare — испуг), хотя и часто критикуемые в традиционном хорроре за его «дешевизну», вплетаются и в стиль мокьюментари. Когда зрители всматриваются в кадр в поисках признаков опасности или даже когда ничего подобного не ожидается, изображение внезапно нарушается — резким движением, сопровождаемым громким звуком, существом или человеком, бросающимся в камеру. Функция такого приема ясна — напугать зрителя и поддержать напряженность в течение фильма.

Джампскейры. Кадры из фильма «V/H/S» (2012), реж. Джо Сванберг

Заключение

Таким образом, хоррор-мокьюментари представляет собой уникальный кросс-стилевой феномен, возникший на пересечении традиций документального кино и жанра ужасов. Его сила заключается в том, что он переносит зрителя в пространство, где визуальное доказательство становится ненадежным, и сама форма повествования вызывает чувство тревоги и страха. Используя ручную камеру, псевдоархивные материалы, субъективную камеру, телевизионную репортажность и или эстетику любительской съемки, такие фильмы создают эффект присутствия, который размывает границы между фикцией и реальностью. Рассмотренные фильмы демонстрируют, как известные документальные техники способны усиливать воздействие хоррор-элементов. Вместо прямого изображения монстра зрителю предлагается фрагментированная, «поврежденная» картинка, провоцирующая поиск скрытых деталей и создающая напряжение из-за неопределенности и неведения. Именно этот эффект, основанный на доверии к изображению и постоянной попытке расшифровать кадр, становится главным инструментом страха. В цифровую эпоху, когда любительская съемка, онлайн-архивы и веб-платформы формируют новое отношение к визуальной информации, хоррор-мокьюментари приобретает особую культурную значимость. Он отражает кризис достоверности и обнажает уязвимость современных медиа как источников правды. Тем самым мокьюментари не только пугает, но и становится комментарием к состоянию современной визуальной культуры, в которой граница между реальным и вымышленным все чаще стирается.

Aldana Reyes, X. Reel Evil: A Critical Reassessment of Found Footage Horror // Gothic Studies. — 2015. — № 17. — С. 122-136.

Kressbach, M. Found Footage Horror and the Evidentiary Effect // Quarterly Review of Film and Video. — 2022. — № 41 (4). — С. 539–559.

Khattri, N Rise of Found Footage in Horror // 2024

McRobert, N. Discussion on Using Mockumentary Staging Techniques in the Creation of Frightening Imagery // International Journal of Asia Digital Art and Design Online ISSN: 2189-7441. — 2013. — № 17 (4). — С. 111-117.

McRobert, N. Mimesis of Media: Found Footage Cinema and the Horror of the Real // Gothic Studies. — 2015. — № 17 (2)

Mock-Horror: The Scariest Genre of Horror? A Case Study of One of the Most Overlooked and Creepiest Forms of Horror Filmmaking // Horror Obsessive URL: https://horrorobsessive.com/2023/06/16/mock-horror-the-scariest-genre-of-horror/ (дата обращения: 03.11.2025).

The Mock Doc Film Series: History of the Mockumentary Film // CUNY Academic Works URL: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/3583/ (дата обращения: 10.11.2025).

Turner, P. Found Footage Horror Films. A Cognitive Approach. — 1-е изд. — Нью-Йорк: Routledge, 2019. — 204 с.

Wallace, R. Documentary Style as Post-Truth Monstrosity in the Mockumentary Horror Film // Quarterly Review of Film and Video. — 2020. — № 38 (6). — С. 519–540.

The Blair Witch Project [аудиовизуальный документ] / реж. Daniel Myrick, Eduardo Sánchez. — США: Haxan Films, 1999. — 81 мин.

REC [аудиовизуальный документ] / реж. Jaume Balagueró, Paco Plaza. — Испания: Filmax, 2007. — 78 мин.

Lake Mungo [аудиовизуальный документ] / реж. Joel Anderson. — Австралия: Mungo Productions, 2008. — 87 мин.

V/H/S [аудиовизуальный документ] / реж. Adam Wingard, David Bruckner, Ti West и др. — США: Bloody Disgusting, 2012. — 116 мин.

Creep [аудиовизуальный документ] / реж. Patrick Brice. — США: Blumhouse Productions, 2014. — 82 мин.

Paranormal Activity [аудиовизуальный документ] / реж. Oren Peli. — США: Blumhouse Productions, 2007. — 86 мин.