Искусство керамики в СССР

Рубрикатор

1. Концепция 2. Агитационный фарфор 3. Довоенная сюжетная керамическая плитка 4. Коренизация 5. Фарфор и война 6. Заключение

Концепция

Керамика всегда сопровождала человечество. Отражала его потребности, взгляды, интересы. Первые изделия, как и первые люди, были простыми. Не было ещё войн и политических конфликтов, главной и общей целью было выживание. Когда жизнь стала легче — появилось и время на красоту и эстетику, первые узоры, более искусные формы. Сильнее становилось классовое разделение, не только политически, но и визуально. Новые ресурсы, усложнение конструкций и изящности росписи. Появление фарфора внесло свою лепту — посуду из хрупкого и дорогого материала могли иметь при себе, и использовать, а не хранить в сервантах, только крайне богатые люди. Когда же он дошёл и до обычных людей, различия всё равно оставались — элита могла себе позволить тонкие гибкие линии, в то время как народу хватало лишь на простые формы. А ещё благодаря «говорящим» фарфору и фаянсу власть могла напрямую демонстрировать свои взгляды — на посуде сатирически демонстрировались промонархические идеи

Керамика — это, конечно, не только о посуде — ещё её использовали, помимо прочего, для создания фигур и статуэток. То, кого изображали эти фигуры тоже являлось показателем происхождения и взглядов скульпторов — например, это были роскошные придворные дамы с кавалерами и романтизированные сельчане для аристократов, а для народа — фольклорные персонажи.

Да, керамика, как и любое искусство, всегда отражала мысли людей. И с приходом советской власти это не изменилось.

Керамика Советского Союза представляет собой уникальный пласт материальной культуры, до сих пор не получивший комплексного осмысления в широком культурном контексте. В отличие от монументальной пропаганды или живописи, керамика существовала в неоднозначном пространстве между высоким искусством, идеологическим инструментом и предметом повседневного быта. Именно эта пограничность и делает ее особенно интересным объектом для исследования. В своем исследовании я хочу рассмотреть путь развития керамического искусства в СССР и ключевые этапы, оставившие культурный след. Советский керамический дизайн прошел большой путь от утопического, плакатного авангарда 1920-х, через имперскую монументализацию в 1930-е, к сложному объединению функционализма, национальных мотивов и декоративизма. За счет большей неочевидности керамики как отдельного творческого высказывания — здесь нет линейного подчинения искусства политике, здесь будто происходит постоянный диалог и даже сопротивление и отказ от лишнего декора в пользу функциональности в одни периоды, а в другие, наоборот, бегство в декоративность

Агитационный фарфор

Типичные сюжеты патриотического фаянса — декларация Прав Человека (ок. 1790) и священник, клянущийся соблюдать конституцию (ок. 1791)

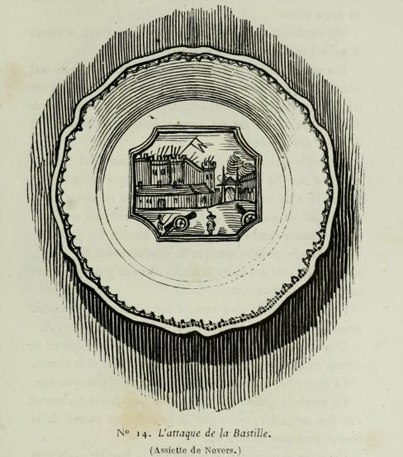

Самое важное для совершения успешной революции — убедить людей в своих идеях. В случае с большинством революций 19-20 века — показать им, что угнетение — это не норма, что жить можно по-другому, что народ может обладать властью. Впервые этим занялись во Франции — в период Великой Французской революции многие местные заводы перешли на производство так называемого «патриотического фаянса». Это были блюда, кувшины, кружки, графины и тарелки с революционными лозунгами и политическими сюжетами. Их выпускали в 1789–1794 годах на Марсельских и Неверских мануфактурах. Известно около пятисот изделий, на которых своеобразно запечатлена хроника революции — с надписями, эмблемами и девизами. Например, могли изображаться фригийский колпак, меч и нож гильотины, Бастилию, декларацию прав человека, и девизы вроде «Mort aux traîtres» (Смерть изменникам).

Тарелка на Взятие Бастилии (ок. 1789), и её рисунок в Histoire des faïences patriotiques sous la revolution

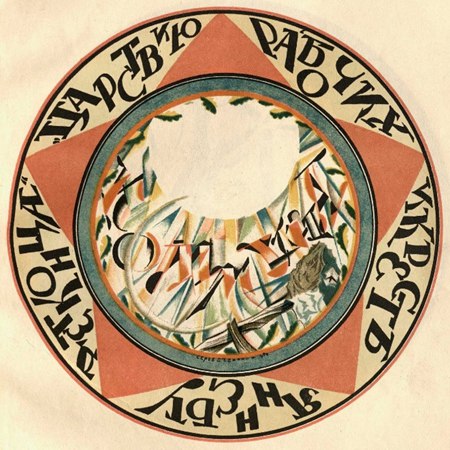

В Советском Союзе производство агитационного фарфора началось быстро — уже в 1918 году. После революции Императорский фарфоровый завод в Петрограде, ранее изготавливающий посуду исключительно для царского двора, национализировали, передали Народному комиссариату просвещения, и переименовали в Государственный фарфоровый завод (ГФЗ). Работу начали сразу же — на заводе оставались не расписанные заготовки, которые молодые художники стали украшать лозунгами и советской символикой — гербами и эмблемами. Теми работами руководил новый начальник завода — ученик Ильи Репина, мастер книжной графики и керамист Сергей Чехонин. При нем в росписи фарфора появился новый стиль, для которого были характерны плакатная выразительность и яркость. Он же придумал пускать лозунги по кругу, вдоль краёв тарелок. Цветовая гамма работ того периода была довольно простой — обычно использовался один или несколько основных цветов (красный, синий, жёлтый), которые дополнялись золотом. А шрифт, который Чехонин создал для своих графичных работ, стал не просто удачным решением для одного продукта — он стал символом эпохи. Именно его и подобные ему вариации использовали на всех плакатах, картинах, на всех знамёнах и лозунгах.

Тарелки с изображением серпа и молота. С. В. Чехонин. 1921 и 1919

Тарелки Чехонина с шрифтовым окаймлением

Подробнее поговорим про цвета и техники Чехонина. Его работы по фарфору можно разделить на три типа:

- графические - живописно-графические - живописные

К первому типу относятся те работы, в которых художник наиболее близок к своим книжным иллюстрациям — часто это буквально их повторения или вариации. Чаще всего они чёрного цвета, но иногда, как и в книжных работах, дополняются красной или жёлтой красками и небольшим количеством позолоты. Такая лаконичность создаёт в керамике особое ощущение строгой простоты. В таких работах Чехонина важнее всего контраст, позволяющий по достоинству оценить изящество. Наибольшее количество предметов, выполненных в этой технике — чашки или чайные пары. Например, чашка ниже — на ней изображена трагическая маска в окружении роз. В работе использовано всего два цвета, чёрный и золотой. Маска графична, выполнена тонкими линиями, без теней и полутонов, похожа на типичные Чехоновские иллюстрации. Окружающие её листья тоже чёрные, но они уже закрашены целиком. Как и роза, написанная смесью чёрного и золотого. Такие крупные тёмные фигуры создают контраст, за счёт которого маска выделятся ещё сильнее. Сейчас эта чайная пара продаётся за 125000 рублей.

Пара чайная «Роза и маска», 1937

В работах второго типа контуры и основные линии выполнены графически, то есть ровными черными штрихами, но весь рисунок раскрашен полихроматически, почти акварельно. Например, такая техника использована в сервизе «Grand hotel». Стебли цветов, контуры листьев, и сами розы написаны узкими чёрными линиями, но сверху покрыты тонкими полупрозрачными слоями бледных красок нежных оттенков. Благодаря этому работы получаются очень лёгкими и воздушными, и даже несколько напоминают декаданс. Эти рисунки нельзя отнести ни к графике, так как для неё они слишком неопределённые, ни к живописи — для неё там слишком много чёткости и «рисунчатости».

Эскиз трех предметов кофейного сервиза «Три розы» для Grand-Hotel, 1922

А третий тип работ Чехонина — чистая живопись. Он, вместе с графикой, особенно часто встречался в агитационных работах. На живописных изделиях мастера как правило много цветов и листьев, окружающих основные элементы композиции. В целом эти работы могут выглядеть довольно хаотично из-за обилия элементов и сложной, насыщенной композиции. В них нередко используются шрифты, которые становятся элементами композиции, или включают живописные элементы в себя — например, на блюде с аббревиатурой РСФСР, буква Ф целиком состоит из мелких ярких цветов. Хотя и тут прослеживаются следы графики — если внимательно посмотреть, можно заметить, что молот целиком состоит из треугольников, и других угловатых элементов.

Эскиз блюда «РСФСР», и его финальная версия, 1918

Блюдо СССР «знаки зодиака», 1927

Помимо Чехонина над агитационным фарфором работало ещё много людей. В первую очередь те, кого сам же он и позвал, его друзья и коллеги: Кустодиев, Самохвалов, Петров-Водкин. Изначально предполагалось что такой фарфор войдёт в массовое производство, быстро окажется в доме каждого советского гражданина, а несогласных вдохновит на патриотизм, как делали и плакаты. Но, к сожалению, или к счастью, так не вышло. Коллекционеры быстро оценили работы, и начали массово их выкупать, особенно часто из-за границы. Фарфор выпускался маленькими тиражами, и тут же раскупался. И происходило такое с изделиями, выпускаемыми не только ГФЗ, но и другими заводами СССР.

Николай Суетин. Чашка с блюдцем с черным крестом и кругом, 1923

Когда на Государственном Фарфоровом Заводе закончились дореволюционные заготовки, началось производство собственных. А в 1920-х произошло переосмысление форм. Завод сотрудничал с самыми передовыми художниками-авангардистами, в числе которых были Казимир Малевич и его ученики Илья Чашник и Николай Суетин. Они создавали росписи в характерном для своего направления стиле, удачно перенося его на новый формат. Большинство экземпляров супрематического фарфора не раскрашивалось вовсе, или украшалось небольшой геометрической композицией. Белый цвет, базовый цвет фарфора, имел в этом случае особо значение — у супрематистов он ассоциировался с бесконечностью.

Илья Чашник, сливочник, 1923 Николай Суетин. Солонка с супрематическим поясом, 1931

Но сам Малевич занимался не только росписью, но и созданием нового — именно он придумал супрематический фарфор. Это была посуда, полностью состоящая из простых фигур, в каких-то местах растянутая или обрубленная. Носики чайников превращались в нагромождение прямоугольников и цилиндров, ручки чашек в прямоугольники, а сами чашки обрезались пополам, потому как создатель считал, что используется всё равно только одна сторона. При первом взгляде ясно, что руку к таким работам приложил сам Малевич — предметы выглядят будто его рисунки, только лишённые цвета и перенесённые в 3-д.

Супрематический фарфор Малевича

Довоенная сюжетная керамическая плитка

Помимо посуды, постоянно окружающим советского человека изделием была плитка. Удобный и недорогой материал использовался в облицовке не только ванных комнат, но и обычных бытовых помещений, пионерских лагерей, и других зданий. В 20-х — 40-х годах 20 века ей уделялось особое внимание — в тот период главной целью государственного искусства была пропаганда, а через облицовочную плитку как нельзя лучше можно было транслировать необходимые властям идеи. У нее были те-же функции что и у агитационного фарфора: радостное красочное пластическое искусство, характерное для первых послереволюционных десятилетий.

Плитки, элементы плиточной композиции, Ципирович Д., 1927

Самым главным популяризатором такой плитки стал Алексей Филлипов, основавший первый в своём роде музей-лабораторию керамики, находящийся в Кусково. Этот музей стал площадкой для экспериментов, разработки новых технологий, и развития плиточного производства в ссср.

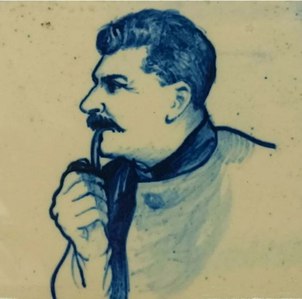

Плитки Ципировича с портретами Ленина и Сталина, 1930-е

Самым интересным художником же стал Давид Миронович Ципирович. Родившись в Херсоне, он позже уехал на обучение в Одессу, а оттуда в Париж и Италию, где долгие годы работал художественным руководителем на фабрике майолики — этот опыт видно во многих его работах. Вернувшись на родину в 1927, он принялся за создание уникальных сюжетных плиток.

Плитка с композицией с красноармейцем и рогами изобилия, 1927

На его работах изображены типичные послереволюционные советские персонажи — красноармейцы, крестьянки, вожди. Ципирович экспериментировал и с композицией — в его работах были как обычные одиночные плитки, так и те, что необходимо было держать под углом, или которые объединялись в большую картину.

Плитки Ципировича, 1930-е

Техника Ципировича очень лёгкая — многие его работы похожи на акварельные, а какие-то и вовсе на масляные полотна эпохи возрождения, за счёт своей приглушённости и дымчатости. Многие его плитки производились в единичном экземпляре и создавались в художественных, а не производственных цехах. В 1940-х из-за войны прекратились как эксперименты с плиткой, так и на большинстве заводов в целом её производство.

Коренизация

Помимо сюжетных плиток и агитационного фарфора, несущих под собой в основном пропагандистский смысл, в период после революции и до войны в советском керамическом искусстве появилось ещё много других элементов. В основном, конечно, за счёт присоединения новых республик. Керамика — это невероятно универсальный и распространённый материал, поэтому у всех республик, и, пожалуй, у всех стран мира в целом, были свои керамические изделия. Они не всегда были уникальны по форме, но чаще всего в своей росписи хранили традиционные орнаменты, узоры и сюжет, переносящие культуру народов из поколения в поколение.

В период правления Ленина, в СССР действовала политика коренизации. Простым языком — поддерживались проявления уникальности культуры каждой республики, поощрялось использование национальных языков и преподавание на них. Предлагаю рассмотреть характерные изделия некоторых вступивших в советский союз республик.

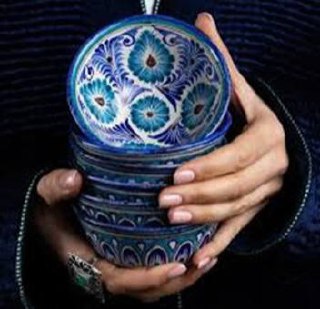

Узбекистан — одна из первых присоединившихся к СССР республик. У её керамики три основных направления — риштанская, гиждуванская и хорезмская.

Узбекская керамика

Риштанская керамика — самая популярная. Согласно легендам, до сих пор бытующим среди мастеров, древний город гончаров находился в одном из старых кварталов современного Риштана (Рошидона) — махалле Чиннигарон, недалеко от мазара Сохиби Хидоя. В начале 20 века Риштан стал самым крупным региональным керамическим центром, и остаётся им до сих пор. Уникальны эти изделия в первую очередь за счёт технологии производства. Местная красная глина гораздо пластичнее обычной, а при обжиге на высоких температурах становится особенно прочной. За счёт этого она издаёт и необычный звук — при постукивании по краю она мелодично звенит. Но главное в технологии производства — окрас. Специальную голубую глазурь получают после того, как сжигают местную траву, в известную как киркбугин, чоройнак или баликкуз, которая в результате оставляет после себя щёлочь — ишкор. Именно ишкоровая глазурь пользуется особой популярностью в регионе.

Риштанская керамика

В годы Советской власти начался процесс цехового производства керамики. В 1918 году в Рошидоне была создана первая промышленная артель гончаров «Чиннигарон», которую в 1927 году переименовали в «Янги хает» (Новая жизнь). На производстве было занято 70 керамистов разной квалификации, но многие риштанские гончары ещё долго предпочитали работать самостоятельно. Однако, конкурировать с промышленным производством ремесленники-кустари не могли — и вынуждены были либо вступать в артель, либо закрывать свои мастерские. К 1941 году свободных художников в селе практически не осталось.

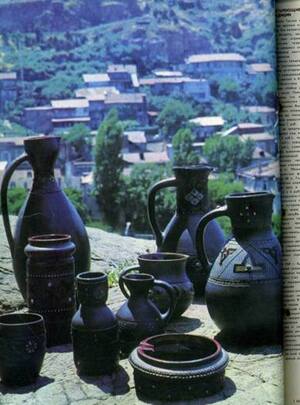

Грузинская керамика

Грузинская керамика настолько уникальна, что её, пожалуй, не перепутать ни с одним другим видом национальной керамики. Сами изделия изготавливаются из красной глины, которая остаётся в своём чистом виде, не покрытая глазурью. Глазурованы же только узоры — обычно полосы орнамента, опоясывающие изделие. За счёт такого решения разделить фактуры, узоры ещё сильнее выделяются. Формы у грузинской керамики обычно вытянутые, изящные.

Традиционная Грузинская керамика

Самый крупный керамический завод Грузии — Тбилисский керамический завод, основанный в 1954 году. Он не был первым предприятием столицы Грузинской СССР, работавшим с керамикой, так что за специалистами в штат нового предприятия не надо было далеко ехать. Впоследствии три керамических завода часто творчески соперничали, хотя в основном изготавливали разные изделия. Основной задачей завода стал выпуск всевозможной сантехники, тем не менее, производству декоративного фарфора здесь изначально уделялось много внимания. Завод сменил несколько названий, последним стал «Тбилисский керамический комбинат имени 60-летия СССР». В постсоветское время спрос на изделия комбината резко упал, а цепочка поставок оказалась разрушена — в результате Тбилисский керамический комбинат разорился и был закрыт.

Сервиз «Шахматы», выполненный на Тбилисском керамическом заводе

За годы работы он создал множество разных изделий, например, чайный набор «шахматы», с предметами, напоминающими фигуры из игры, однако далеко не во всех изделиях завода прослеживаются культурные традиции — они остались в руках частных мастеров.

Штоф, выполненный на Тбилисском керамическом заводе

Латвийская керамика

У Латвийской керамики есть несколько подвидов, самый известный из которых — Латгальская керамика. Она отличается от предыдущих рассмотренных нами вариантов в первую очередь тем, что там почти нет узоров. Главная отличительная черта латгальской керамики — это способ покраса и глазурования. Обычно изделие закрашивают сплошным цветом, градиентом, или (реже) цветными пятнами. Цвета традиционно используют сдержанные, земляные (коричневый, зелёный, салатовый, реже встречаются яркие цвета и пятнистая глазурь похожая на используемый в Японии стиль Сино. Формы чаще всего крайне простые, однако иногда встречаются и тонкие работы, вроде кувшинов с кружевными краями.

Традиционная Латвийская керамика

B годы второй мировой войны гончарное производство практически прекратилось. Но уже в 1945 г. при объединении народных мастеров «Максла» была создана мастерская латгальских керамистов. Новый подъем традиционного народного промысла начался в конце 1950-х. Многим гончарам за высокое качество работы было присвоено звание народных мастеров, а некоторые из них приняты в Союз художников Латвийской ССР.

Традиционная Латвийская керамика

Фарфор и война

С приходом второй мировой войны изменилось не только политическое, экономическое и социальное, но и культурное состояние страны. Множество заводов были заброшены из-за нехватки персонала, или стали убежищами, а остальные были перенаправлены на военные рельсы, и теперь изготавливали детали для оружия. Так произошло и с керамическими заводами. Уже 23 августа 1941 года оборудование, ценные музейные коллекции и часть сотрудников Ленинградского фарфорового завода были эвакуированы в город Ирбит Свердловской области. Там в кротчайшие сроки был налажен выпуск фарфоровых изоляторов для свечей зажигания для двигателей танков и другой техники. На самом заводе в осаждённом Ленинграде в мае 1942 года удалось запустить выпуск мисок, кружек, тарелок для нужд госпиталей города.

Фарфоровые изоляторы

Дулёвский завод и Дмитровский фарфоровый завод в поселке Вербилки Московской области продолжали работу даже в самые тяжёлые дни оккупации — там изготавливали детали для медицинского оборудования, и потому даже под обстрелами прекращать производство было нельзя. На Дулёвском заводе с 1942 года начинается производство патриотических изделий. Это, например, бюст «Партизанка» авторства Веры Мухиной, и серия фигур солдат, созданных Алексеем Сотниковым. Последние особо уникальны — в отличие от статуэток агитационного фарфора 1920-х, они не обладают никаким пафосом. Это обычные люди, которые сражаются, говорят друг с другом, поддерживают. Светлая цветовая гамма, состоящая в основном из двух цветов, голубого и зелёного, смотрится очень легко, и даёт ощущение спокойствия, так необходимое тогда людям.

«Связист», «Разведчики», Алексей Сотников, 1941

«Помощь раненному автоматчику», Алексей Сотников, 1945

После эвакуации Ленинградского фарфорового завода в августе 1941 года многие художники остались в городе. Их судьбы сложились по-разному. Немногие из оставшихся смогли выжить и вернуться на завод. Среди выживших, и вовремя либо после блокады создавших свои уникальные, наполненные горьким опытом работы, было 5 женщин-керамисток. Александра Щекотихина-Потоцкая столкнулась со смертью от истощения мужа — Ивана Билибина. Несмотря на это, она продолжала работать — голодая сделала серию ваз, посвящённых национальным героям — Дмитрию Донскому, Александру Невскому, Минину и Пожарскому.

Вазы «Дмитрий Донской» и «Александр Невский»

Величественные, суровые пейзажи блокадного Ленинграда и картины повседневной жизни города с подкупающей достоверностью запечатлены в росписи сервиза Лидии Лебединской «Ленинград в блокаде». Остались в блокадном городе и Тамара Безпалова-Михалёва с маленькой дочкой и художник Елена Кубарская. В своих работах они с репортажной точностью отражают жизнь блокадного города.

Ваза «Дорога жизни», Тамара Беспалова-Михалёва, 1943-44 Ваза «Блокада Ленинграда», Елена Петровна Кубарская, 1943

Сервиз «Ленинград в блокаде», Лидия Лебединская, 1943

Анна Яцкевич — автор знаменитой росписи сервиза «Кобальтовая сеточка» и создатель хорошо известного логотипа «ЛФЗ». Все годы блокады она единственная из штата художественной лаборатории завода провела на территории заводского казарменного помещения — в первую же зиму 60 сотрудников умерло. В период войны художница занималась камуфлированием кораблей, расписывая их оставшимися красками по фарфору. А ещё самолично спасла уникальную библиотеку завода, перевозила книги из неушедшего в эвакуацию вагона обратно на завод на санках. 27 июня 1943 Анна Яцкевич одной из первых была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Анна Яцкевич, сервиз «Кобальтовая сеточка», 1950 и статуэтка «Азербайджанка», 1953

Осенью 1943 года, когда завод стал понемногу оживать, усилиями главного художника Николая Михайловича Суетина была возобновлена работа художественной лаборатории. В чудовищных условиях голода, отсутствия транспорта и артобстрелов оставшиеся в Ленинграде художницы расписывали вазы и сервизы, а затем несли их на руках, пешком через весь город для обжига на завод.

А после окончания войны производство постепенно начало восстанавливаться во всех регионах страны. На самых крупных заводах сразу же принялись за создание тематических ваз, статуэток и блюд, посвящённых победе. Они были детализированными, украшенными золотом и цветами — наконец в жизнь людей вернулись краски.

Александр Сотников, ваза «Победа» и фрагмент вазы — горнисты, 1944

Заключение

Конечно же на послевоенных вазах и статуэтках путь керамики в советском союзе не закончился. Были и 50-е с их монументализмом, и 60-е с возвращением к лозунгам, и предвкушающие скорую свободу 80-е. Что-то изменилось со временем, что-то осталось, что-то совсем исчезло, а что-то вернулось обратно, как например сюжетная плитка, ставшая популярной в 80-е

Сюжетная облицовочная плитка, 1980-е

Но несмотря ни на что, керамика всегда была, есть и будет. Когда-то она являлась лишь ресурсом для создания базовых предметов (таких как горшки и кувшины), потом стала средством демонстрации богатства, а сейчас является потрясающим материалом для творчества и самовыражения.

Её очарование в простоте, универсальности и в то же время разнообразии. И через призму такого родного материала особенно интересно рассматривать короткую, но невероятно насыщенную историю советского союза.

Histoire des faïences patriotiques sous la révolution, Champfleury, 1867. https://archive.org/details/histoiredesfaenc00cham/page/n7/mode/2up