Репрезентация образа дьявола в искусстве Средних Веков и Возрождения

«…и сам Сатана принимает вид Ангела света.»

— Второе послание к Коринфянам апостола Павла, 11:14

Миниатюра из манускрипта «История Мерлина». Пуатье, около 1450–1455 годов

Рубрикация

1. Концепция

2. Истоки. Дьявол, как символ: от ангела к чудовищу 3. Переход. Дьявол обретает плоть и власть 4. Маскировка. Дьявол — искуситель с человеческим лицом 5. Бестиарий зла: Дьявол, сокрытый в образах животных

6. Заключение 7. Источники и ссылки

Концепция

Образ Дьявола является одной из центральных и самых динамичных фигур в западноевропейском религиозном искусстве. Его визуальная репрезентация не была статичной; напротив, она кардинально трансформировалась на пути от Средневековья к эпохе Возрождения, отражая глубокие изменения в теологии, философии и самом восприятии человека. Данное исследование ставит своей целью проследить эту трансформацию, фокусируясь на живописи и фресках, и доказать, что эволюция образа от безобразного монстра к могущественному антропоморфному существу была напрямую связана с пересмотром представлений о природе зла, человеческой свободе и границах мироздания.

Хильдегарды Бингенской «Scivias» («Познай пути Господни»), 1150-е

В период Высокого и Позднего Средневековья Дьявол чаще всего представал как синтез уродливого и отталкивающего. Его изображали в виде гротескного гибрида, составленного из частей различных животных: крыльев летучей мыши, козлиных ног, львиной пасти и змеиного хвоста. Такой подход был не просто фантазией художников, а сложной визуальной системой, основанной на бестиарной символике. Каждый элемент — жаба, обозначающая грех, или обезьяна, пародирующая божественное, — служил конкретной цели: показать Дьявола как абсолютное иноприродное зло, изгнанное из божественного порядка. Этот образ был призван вызывать не рефлексию, а священный ужас, визуально маркируя врага человеческого рода.

Одновременно с этим в сценах Искушения и Грехопадения формируется другой, более коварный образ Дьявола — антропоморфного соблазнителя. Здесь зло принимает обличье, близкое к человеческому, чтобы подчеркнуть его способность к обману. Особенно показательной является эволюция Змея-искусителя: от драконоподобного чудовища в романский период он постепенно обретает человеческое лицо, а в некоторых трактовках — даже лицо, поразительно похожее на лицо Евы. Эта деталь не случайна и может быть прочитана двояко: как отождествление женственности с греховностью или как хитрость, где зло принимает самый обманчивый и доверительный облик.

«Люцифер» (гравюра, фрагмент), Алессандро Веллутелло, Италия, 1534 год

Однако дьявольское начало репрезентировалось не только в фигурах, но и в окружающем их мире, создавая плотную сеть символов. Животные, такие как сова (невежество) или чертополох (грех), и даже предметы, как разбитая колонна (гордыня) или зеркало (тщеславие), становились незримыми спутниками зла. Этот скрытый символизм демонстрирует, что репрезентация Дьявола была тотальной: он мог быть невидимо присутствующим в любой детали картины, ожидая лишь взгляда подготовленного зрителя.

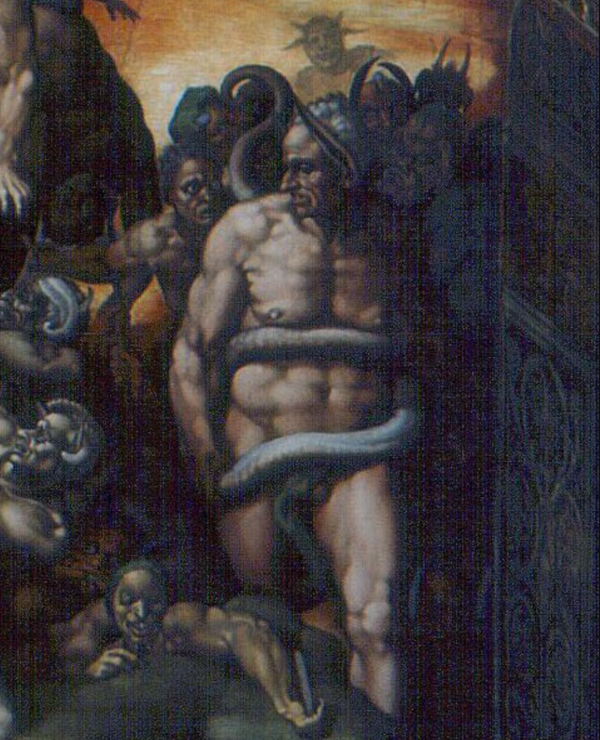

Кульминацией этой эволюции становится эпоха Возрождения. Интерес к античной культуре, человеческому телу и индивидуализму приводит к радикальному переосмыслению образа. Дьявол, особенно в творчестве таких мастеров, как Микеланджело, все чаще изображается как прекрасный и могущественный падший ангел, титан, чья героическая телесность искажена яростью и отчаянием. Его образ смещается от чисто физического уродства к психологической драме. Теперь это не просто монстр, а трагический мятежник, осознающий свое падение, что напрямую связывает его с ренессансными идеями о величии и трагедии человеческой природы. Таким образом, через анализ иконографии, атрибутов и характера письма можно раскрыть, как искусство не просто иллюстрировало зло, но активно формировало его понимание на протяжении всей эпохи.

Истоки. Дьявол как символ: от ангела к чудовищу

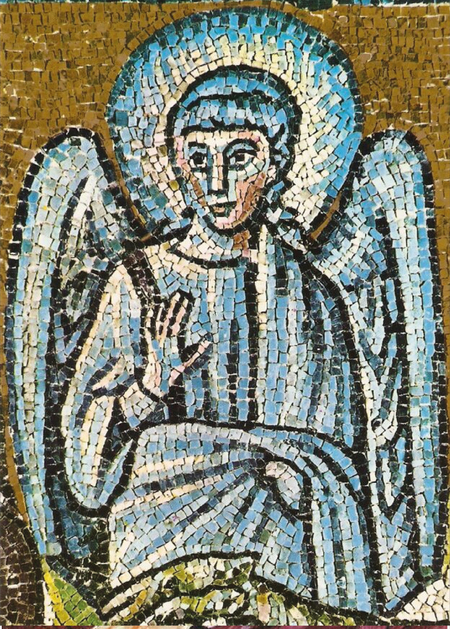

Мозаика «Страшный суд» в базилике Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне, Италия, 505 год (фрагмент)

Ранние изображения дьявола, такие как мозаика VI века в базилике Сант-Аполлинаре-Нуово в Равенне, представляют его в образе прекрасного голубого ангела. Этот образ отражает его первоначальную суть как падшего херувима. Однако впоследствии от этой возвышенной трактовки отказались, поскольку она была слишком тонкой и неочевидной. Для создания более наглядного и устрашающего образа художники начали наделять его демоническими, анималистическими чертами, что знаменует важный поворот в визуальной репрезентации зла.

Иов и Сатана, 12 век; Демон-заговорщик, ок. 13 века

В живописных произведениях эпохи, особенно в сценах искушения святых дьявол, чья главная функция — совращать человеческие души с пути праведности, сознательно рисуется уродливым, с искаженными чертами, противоречащими как божественному, так и человеческому идеалу. Хотя он и был антропоморфен — он двигался на двух ногах, жестикулировали и выражали примитивные эмоции, — их животная природа неизменно подчеркивалась через такие атрибуты, как шерсть, рога, копыта и хвосты. Эта звериная эстетика служила не только символом греховности, но и визуальной отсылкой к языческому прошлому, проводя параллель с образом сатира из древнегреческой мифологии, что дополнительно маркировало их как существа, чуждые христианскому миропорядку.

Апокалипсис. Саранча Апокалипсиса и Аваддон. Вторая половина XIII века, Англия

Отказ от возвышенного образа падшего ангела требовал создания новой, более наглядной иконографии. В романском и готическом искусстве складывается канон, где дьявол обретает черты гибридного существа — уже не ангел, но еще не полноправный персонаж, а скорее олицетворение порока.

Переход. Дьявол обретает плоть и власть

В эпоху Проторенессанс образ дьявола переживает ключевую трансформацию: из условного символа, образа, постоянно терпящего постоянные трансформации, он превращается в осязаемого монстра, наделенного весомой физической реальностью. Художники начинают помещать его в трехмерное пространство, придавая ему телесность и индивидуальные черты, сохраняя при этом его сущность как воплощения абсолютного зла. Однако здесь образ начинает обрастать также и символами-ассоциациями, которые так часто встречаются в творчестве Босха в виде сов, змей жаб или других.

«Страшный суд» (фреска) — Джотто, Капелла Скровеньи (Падуя, 1306)

В нижней части фрески Джотто изображает Сатану как гигантское мертвецкое существо, поглощающее грешников. Его синеватое тело, покрытое чешуей, лишено классической анатомии — это скорее механизм ада, чем персонаж. Однако Джотто наделяет его весомой материальностью, помещая в глубокое пространство и используя светотень, что делает этого монстра пугающе реальным, знаменуя переход от плоской символики к объемному гротеску.

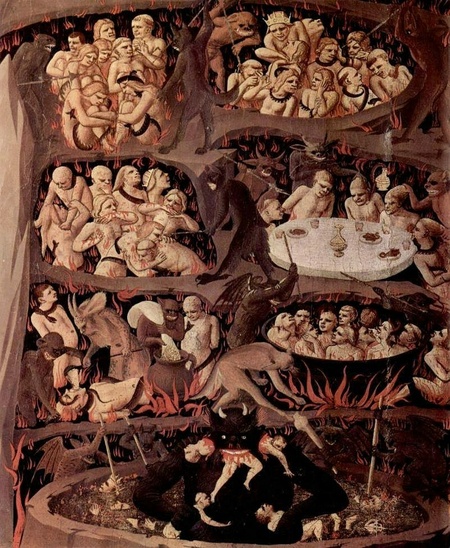

«Страшный Суд» для церкви Санта Мария делла Анджели (1432-1435), Фра Беато Анджелико

У Фра Анджелико дьявол сохраняет черты монстра — рога, крылья летучей мыши, звериные черты лица, — но уже восседает на троне как владыка ада. Его фигура, написанная в темных тонах, контрастирует со светлым миром праведников, подчеркивая его как абсолютное зло. Художник смягчает грубый гротеск, придавая композиции строгую упорядоченность, где дьявол становится частью ясной иерархической системы.

«Искушение святого Антония» (триптих), Иероним Босх 1505–1506 гг.

«Дьявол не имеет образа своего, но приходит в том, в чем ему позволяют.»

— Преподобный Нил Синайский (V век)

Босха трудно классифицировать как-либо: его творчество настолько уникально, что следовало бы вообще отдельно говорить о нем и символах в его полотнах — он больше ссылается к средневековым образам (но их мы обсудим немного позже).

Босх доводит идею гибридности до апогея, создавая демонов-химер из фрагментов животных, растений, предметов и человеческих органов. Его дьяволы — это не просто монстры, а сложные аллегории пороков, где каждая деталь становится символом. Используя виртуозную технику и яркую палитру, Босх превращает сцену искушения в фантасмагорический театр абсурда, где зло проявляется через разрушение привычных форм и логики.

Маскировка. Дьявол — искуситель с человеческим лицом

В эпоху Раннего и Высокого Возрождения образ дьявола очеловечивается. Из устрашающего монстра он превращается в коварного искусителя, чья опасность кроется не в уродстве, а в способности обмануть, приняв облик, близкий к человеческому. Его сила — в убеждении, а не в грубой силе.

Микеланджело, «Грехопадение и Изгнание из Рая» (фреска Сикстинской капеллы, 1512)

«Враг рода человеческого… является своим жертвам в том образе, в каком надеется легче их обольстить.»

— Яков Ворагинский, «Золотая легенда» (XIII век)

В сцене Грехопадения Змей представлен в уникальной гибридной форме: у него женское лицо и торс, переходящий в тело змеи. Это лицо полно коварного очарования и спокойной уверенности. Микеланджело создает образ обмана, который является жертве в самом привлекательном и доверительном облике. Дьявол здесь — не враг, а «помощник», предлагающий знание, что делает его самой опасной версией искусителя.

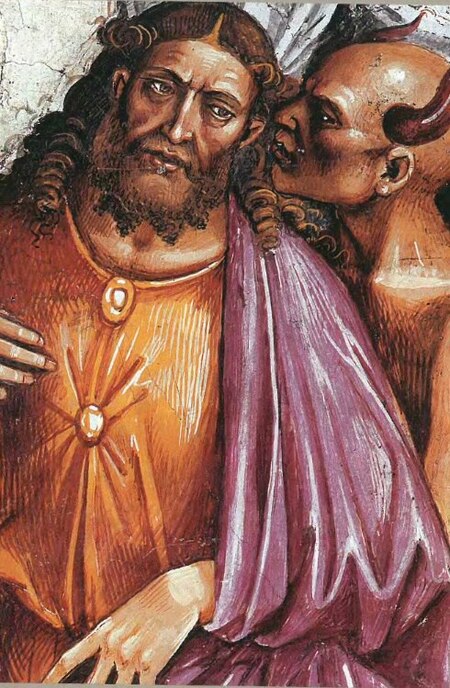

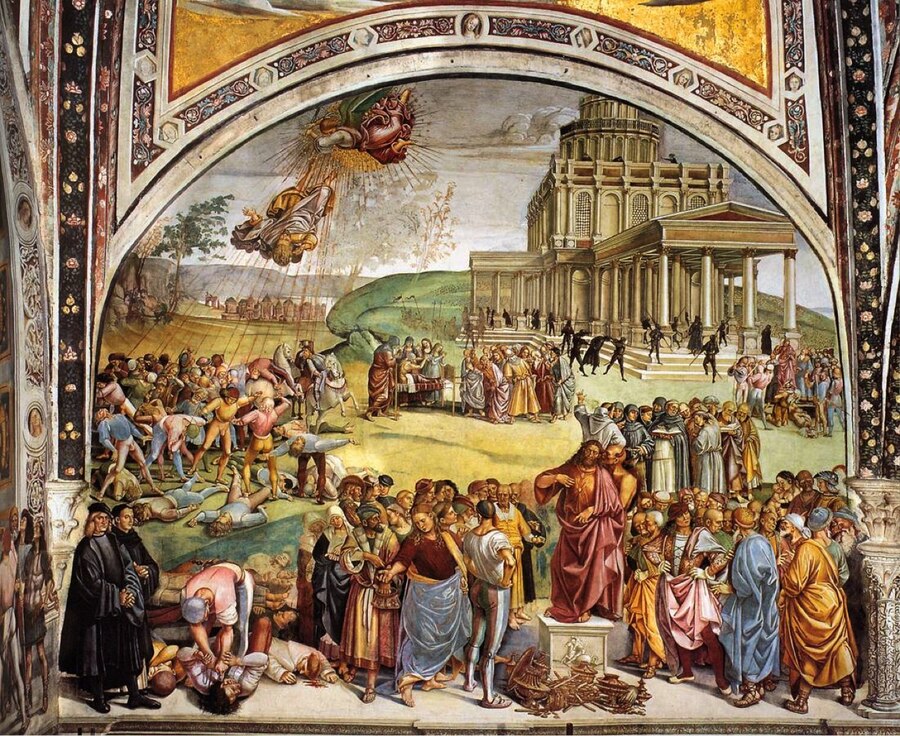

Лука Синьорелли. Проповедь и дела антихриста, ок. 1500 г.

На этой многофигурной фреске Антихрист изображен как двойник Христа — молодой проповедник в красных одеждах, чей облик обманчиво благороден. Ключевая деталь — фигура Сатаны в современном плаще, который шепчет ему на ухо, раскрывая источник лжеучения. Исследователи предполагают, что в образе Антихриста мог быть увековечен Савонарола: Синьорелли, будучи сторонником Медичи, мог видеть в казненном монахе лжепророка. Художник включает в композицию и себя — в образе темноволосого человека в черном, смотрящего на зрителя, а также, возможно, Фра Анджелико. На фреске показан весь путь обмана: от поднесения даров лжемессии до сцены, где молодая женщина продает себя старцу, и финального низвержения Антихриста ангелом. Примечательно, что в другой фреске цикла, «Проклятые», Синьорелли изображает себя уже в образе демона, что говорит о сложной рефлексии художника на тему соучастия во зле.

Бестиарий зла: Дьявол, сокрытый в образах животных

«Дьявол — это обезьяна Бога.»

— Святой Августин

В средневековом сознании обезьяна, уродливо пародирующая человеческие действия, стала воплощением дьявольского начала. Её считали существом, не способным творить, а лишь искажающим божественные установления. На картинах её часто изображали на цепи у ног святых или в сценах искушения, где она олицетворяла грехи глупости, тщеславия и похоти. Этот образ служил наглядным предупреждением: душа, лишённая благодати, опускается до уровня бездумного зверя, становясь лишь жалкой пародией на божественный замысел.

Совы на триптихе «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха

В средневековом мировоззрении сова, ночная хищница, избегающая солнечного света, была зримым воплощением ереси и духовной слепоты. Её образ получил мощнейшее развитие в творчестве Иеронима Босха. На его полотнах, таких как «Сад земных наслаждений» или «Искушение святого Антония», сова появляется десятки раз — в центре развратных оргий, в укромных уголках, наблюдая за грехом. Она служит немым, но красноречивым свидетелем, маркируя сцены порока и напоминая, что дьявольское начало всегда притаилось в тени, наблюдая и выжидая свой час.

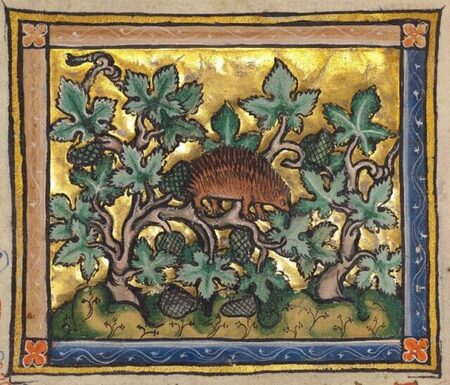

Сегодня это милый зверёк, но для средневекового человека ёж был хитрым аллегорией дьявола. Распространённый образ ежа, несущего наколотые на иглы виноград или яблоки (хотя в реальности он так не делает и фрукты на иголках у него тоже не просты — это важнейшие символы), был зримой метафорой коварства. «Физиолог» (книга II–III веков) наставлял: «Колючий дьявол подстерегает, чтобы похитить все плоды твоего духа и насадить их на свои иглы, оставив тебя духовно опустошённым». Таким образом, безобидный ёж превращался в напоминание о невидимом враге, крадущем самые ценные плоды — добродетели человеческой души.

Лисица из бестиария Гетти

В бестиариях лиса представала воплощением дьявольского коварства. Ее главный трюк — притвориться мёртвой, чтобы обмануть и схватить доверчивых птиц. Это было прямой аллегорией дьявола, который прикидывается несуществующим или безобидным, чтобы усыпить бдительность грешника, и раскрывает свою истинную сущность лишь тогда, когда жертва уже в его власти. Популярный персонаж «Романа о Лисе», хитрый Ренар, лишь закрепил за этим образом репутацию обманщика и искусителя, чьи уловки ведут душу к погибели.

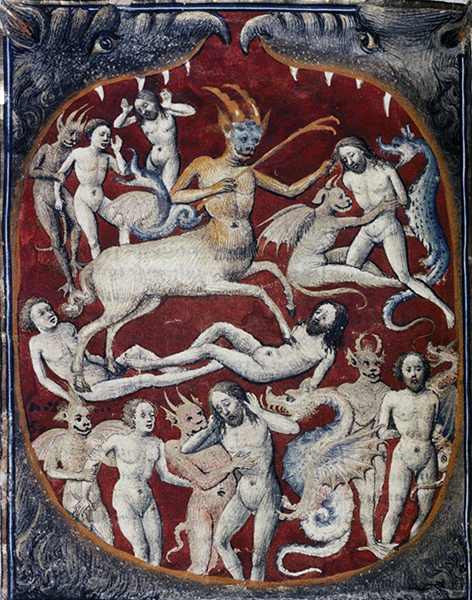

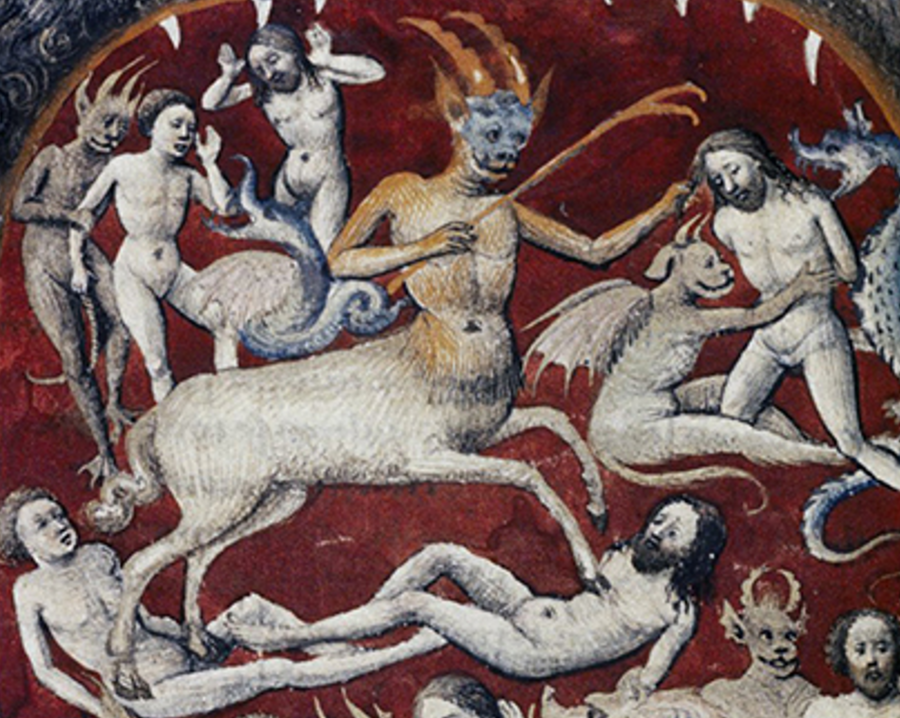

Миниатюра из манускрипта «Livre de la Vigne nostre Seigneur», Франция, 1450–70-е годы

Чудовищный кентавр в пасти ада на французской миниатюре окружен демонами и грешниками. Этот адский монстр мучит узников преисподней. Кентавр родом из греко-римской мифологии: иногда полулюди-полукони симпатизировали людям, но чаще проявляли себя как дикие, необузданные твари. В Средние века кентавров причислили к дьявольским тварям. По рассказу из Жития Павла Фивейского, святой встретил в пустыне стада кентавров и сатиров, которые сказали, что после рождения Христа не могут найти себе места на земле, и попросили старца молиться за них. Святой не стал просить за подозрительных монстров и порадовался «погибели сатаниной». На миниатюре связь кентавра с дьяволом очевидна: у монстра голова демона — синяя, рогатая, с огромными ушами, а в руках типичное орудие бесов — длинный железный крюк, которым он мучит грешников.

Если в античности кабан почитался как благородный и отважный зверь, то средневековая церковь превратила его в одно из главных дьявольских воплощений. Его свирепость стала восприниматься как слепая ярость, а привычка рыть землю — как символ привязанности к грешному миру и нежелания взирать на небеса. В бестиариях и охотничьих трактатах кабану приписывали целый букет пороков: нечистоплотность, похотливость, прожорливость и разрушительную гордыню. Его образ, наделенный устрашающими клыками и грязным телом, стал зримым воплощением безудержной греховной природы, противника Христа и опустошителя божественного порядка в мире.

Заключение

Микеланджело Буонарроти, «Страшный суд» (фреска Сикстинской капеллы, 1536-1541)

Эволюция образа дьявола в западноевропейском искусстве оказалась не просто сменой стилей, а сложным диалогом эпохи с самой собой. Начав свой путь как прекрасный падший ангел, он постепенно превратился в гротескного монстра, затем — в коварного искусителя с человеческим лицом, чтобы в итоге предстать трагическим мятежником. Эта метаморфоза отражала главный сдвиг в сознании: от страха перед внешним, злом иной природы к признанию его как неотъемлемой части человеческой природы, рожденной свободой воли и гордыней.

«Величайшая уловка дьявола в том, чтобы убедить нас, что он не существует.»

— Шарль Бодлер

мозаика «Страшный суд» из Баптистерия Сан-Джованни во Флоренции, Италия, XII век.

Но дьявол был не только в фигурах. Он жил в деталях — в хищном взгляде совы, в ужимках обезьяны, в колючках ежа, крадущего духовные плоды. Эта система символов превращала каждый образ в многослойный текст, где зло становилось тотальным и вездесущим. Искусство thus не иллюстрировало зло, а активно его конструировало, предлагая каждому времени своего дьявола, того, в которого оно могло поверить.

Звероподобные бесы с двузубыми и трезубыми крюками. Миниатюра из манускрипта «Книга виноградника Господа нашего». Франция, около 1450–1470 годов

«Зло есть лишение добра.»

— Святой Августин

Список источников