Необходимо было определить место новой державы и в ее географических границах, и в мировой истории — среди других великих царств.

Василий III умер, когда его наследнику было всего три года. Естественно, почти сразу началась борьба за право управлять страной от имени маленького князя, в которую включились клан матери Ивана Васильевича Елены Глинской и еще несколько боярских группировок. Случилось то, что сбежавший в 1539 году на Запад архитектор Пьетро Аннибале обозначил на допросе в Дерпте как «великая мятеж и безгосударьство» [1]. Однако еще в юном возрасте Иван IV проявил себя как волевой правитель. В пятнадцать лет, достигнув совершеннолетия, он без колебаний вернул власть в свои руки. Еще через два года состоялось событие исторического масштаба — венчание великого князя на царство. Торжественная церемония, разработанная митрополитом Макарием, прошла в Успенском соборе Московского Кремля. Правда, с точки зрения мировой политической системы акция все еще не выглядела убедительной, и десять лет спустя царь вынужден был просить константинопольского патриарха подтвердить легитимность данного акта.

Успенский собор Московского Кремля.

Кадр из фильма «Иван Грозный» С. Эйзенштейна (1944)

Довольно скоро вокруг молодого монарха сформировалась энергичная команда, позже названная Андреем Курбским «Избранной радой». Митрополит Макарий, князь Курбский, воевода Адашев, протопоп Сильвестр и другие члены этого сообщества понимали необходимость не только восстановления прежнего порядка в управлении, но и приведения конструкции государственной машины в соответствие с новым статусом. Был созван Земский собор, завершены начатые при Глинской земская и губная реформы, сформирована система учреждений-приказов, образовано стрелецкое войско.

Князь Курбский и посол из немецких земель. Кадр из фильма «Иван Грозный» С. Эйзенштейна (1944)

Венчание на царство означало, что власти теперь предстояло решать проблемы не только политического, но даже и метафизического масштаба. Необходимо было определить место новой державы и в ее географических границах, и в мировой истории — среди других великих царств; более того, позиция в Универсуме как таковом, включая его надмирную, духовную составляющую, также нуждалась в утверждении. На часть из этих вопросов ответили решения Стоглавого собора 1551 года (поместного собора Русской церкви с участием представителей светских властей) — они зафиксированы в поделенном на сто глав сборнике его постановлений. Однако настоящее постижение онтологических проблем нуждалось в иных подходах.

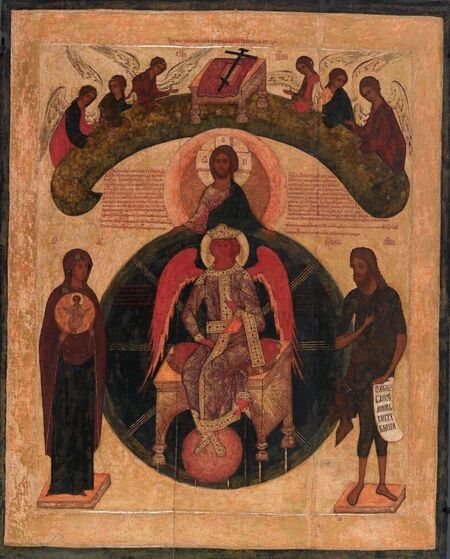

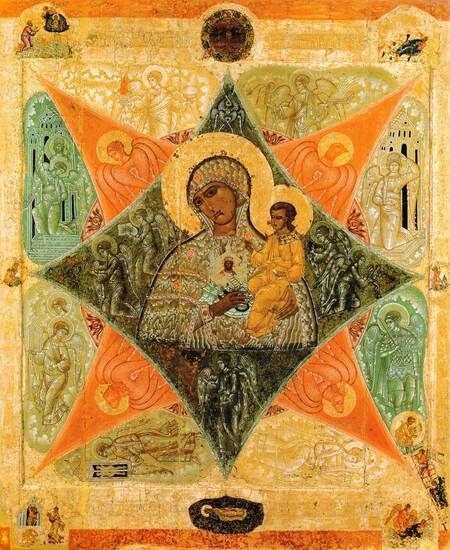

Показательно, что высшая государственная власть в эту эпоху была вынуждена обратиться к таким сложнейшим теологическим вопросам, как, например, софиология. С точки зрения ортодоксального христианства, София, то есть Премудрость, Сверхмудрость Божия — есть одно из проявлений, «энергий» Творца (это выражение патриарха Константинопольского Филофея Коккина, ученика Григория Паламы, переписывавшегося с Сергием Радонежским). Премудростью Бог сотворил мир. Она же второе лицо Троицы, Бог Слово — Эммануил предвечно, и Христос в земном воплощении (»…мы проповедуем Христа распятого… Христа, Божию силу и Божию премудрость… Который сделался для нас премудростью от Бога», — утверждает апостол Павел [2]).

София Премудрость Божия. Центральная часть трехстворчатого складня. Вт. пол. XVI в.

Богоматерь Владимирская (Волоколамская), 1572

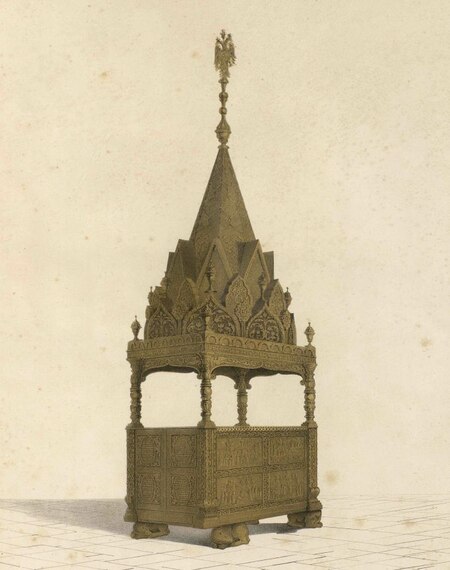

Святое Писание предполагает, что начало присутствия Творца (Славы Господней, Премудрости Божией) в плотском мире происходит особенно: не везде, но в сакральном пространстве: в Скинии Моисеевой или в Соломоновом храме в ветхозаветные времена, через Непорочную Деву, Богородицу — в новозаветные. Отсюда, по-видимому, в XVI веке на Руси возникает интерес к шатровым постройкам — именно в таких формах, подобно военным шатрам, представляли со времен Средневековья и разборную конструкцию Моисея, и Первый храм на Святой горе в Иерусалиме.

Возможный пример шатра как символической формы можно увидеть в так называемом «Мономаховом троне» — царском месте Успенского собора Московского Кремля, устроенном, как свидетельствуют исторические документы, в начале 1550‑х годов. Вообще, в эту эпоху (а на Западе это Ренессанс) чрезвычайно популярны всеобъемлющие схемы устройства мира, как правило, включающие в себя какие-либо «первоэлементы»: землю, воду, огонь и воздух; философию, поэзию, теологию и юриспруденцию; фортуну, милосердие, любовь и изобилие, и так далее. Такого рода «онтологические конституции» начали, по-видимому, создавать и в ранние годы правления первого русского царя. В Успенском соборе трон поставлен на фигуры четырех зверей. Скорее всего, это лев, похожая на медведицу таинственная уена, барс и некто четвертый, страшный, с железными зубами и рогами из пророчества Даниила [3]. Вместе они символизируют четыре библейских поверженных царства прошлого [4]: Ассирийское, Вавилонское, Персидское и Македонское (то есть Древнегреческое).

Царское место — «Мономахов трон» в Успенском соборе Московского Кремля. Копия-реконструкция (1895–1909 гг.) и фрагмент панели.

Сидя над ними, царь и, соответственно, его царство оказывались на месте последнего — Ромейского (то есть Римского). Право на такую трактовку событий подробно обосновывали рельефы ограждения, где в деталях рассказывалась известная история, как искавший мира с воинственным князем Владимиром византийский император Константин IX Мономах прислал на Русь «честныи и ины многи дары и прошаху у него мира», и как митрополит Неофит венчал князя присланным царским венцом (шапкой Мономаха). Эта иллюстрация включенности русского царства в ход Священной истории буквально венчается и его локализацией в структуре Универсума, так как шатер над конструкцией вместе с деревянными «кубками» (скорее всего, символическими навершиями столбов Соломонова храма) символизирует присутствие над царем Сил Бесплотного Мира, чинов Небесной Иерархии и самой Премудрости Божией.

В целом ряде самых разных текстов XVI–XVII веков «царство» и «священство» выступают столпами российской идентичности, на которые опираются авторы для интерпретации тех или иных событий или развития тех или иных идей. Москва при этом обретает особое значение как город, где пребывал и пребывает правящий род, представители которого (московские князья, великие князья и цари) оказываются связаны разнообразными нитями с теми или иными святыми объектами и святыми людьми города.

(Петр Стефанович)

Неограниченная власть, оказавшаяся в руках первого венчанного на царство русского самодержца — Ивана IV, и то, сколь кровопролитным по отношению к собственным подданным было его правление (помимо свидетельств, оставленных иностранцами и его политическими оппонентами, существует и собственное, сделанное под конец жизни признание монарха, так называемый Синодик опальных), отчасти заслоняют другой факт — его подданные далеко не всегда чувствовали себя бесправными холопами. Русская литература той эпохи не оставила памятников, посвященных достоинству человека, подобных трудам Джаноцо Манетти и Пико делла Мирандола, но тому, что на Руси о достоинстве помнили и бесстрашно его отстаивали, находится множество свидетельств.

Уже «Русская правда» Ярослава Мудрого уделяла большое внимание защите чести и достоинства жителей государства — возможно, большее, чем защите их телесной неприкосновенности. Тщательно разбиралось, чем именно (батогом, жердью, рогом, чашей или рукоятью меча) нанесен оскорбляющий удар. Очевидно предполагалось, что на атаку с открытым клинком подвергшийся нападению мог ответить и сам [5]. Тенденция на правовую защиту от «бесчестия» сохранилась и во времена Ивана Грозного, например, в Судебнике (своеобразном универсальном кодексе, включающем статьи по уголовному, гражданскому и процессуальному праву) 1550 года. Правда, после монгольского нашествия появилась серьезная дифференциация «цены» оскорбления в зависимости от статуса пострадавшего. Так, «гость больший» мог претендовать на 50 рублей штрафа, посадский человек на 5, а «лутший крестьянин» всего на 1 рубль. Зато оскорбление женщин во всех случаях обходилось вдвое доро же, чем мужчин того же общественного положения [6].

«Четырехчастная» икона. Сер. XVI в.

Икона «Преполовение из праздничного чина». Сер. XVI в.

Правосудие обеспечивалось достаточно развитой и, по-видимому, облеченной определенным доверием людей судебной системой. К эпохе Ивана Грозного уже различали состязательную и розыскную форму производства, а в процессе предполагалось участие своего рода «присяжных заседателей», в том числе и от крестьянского сословия.Правосудие обеспечивалось достаточно развитой и, по-видимому, облеченной определенным доверием людей судебной системой. К эпохе Ивана Грозного уже различали состязательную и розыскную форму производства, а в процессе предполагалось участие своего рода «присяжных заседателей», в том числе и от крестьянского сословия. Вообще, в это время большинство крестьян отнюдь не соответствовало тому образу продаваемых и покупаемых крепостных, какой мы знаем по XIX веку.

Право на достоинство было и у них — как у всякого вольного арендатора. С землевладельцем заключался договор, согласно которому земледелец брал на себя, например, обязательство по выполнению работ, а арендодатель — помочь поначалу зерном, скотом и деньгами. Отношения, что логично, могли быть прерваны только осенью, после сбора урожая, в двухнедельный период до и после Юрьева дня.

Святой благоверный князь Петр Муромский и Святая благоверная княгиня Феврония Муромская. Муром. Кон. XVI в. (фрагмент)

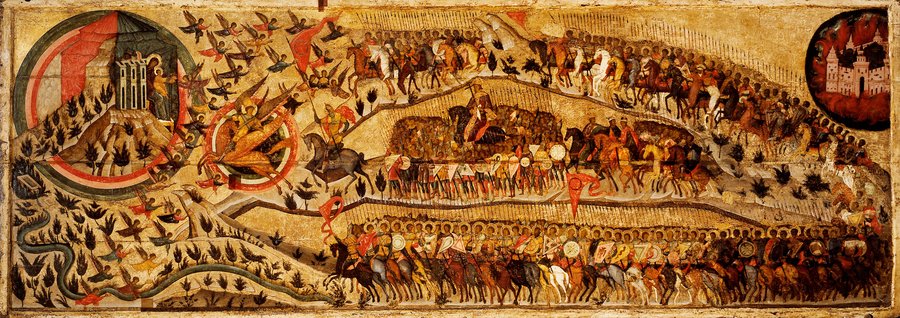

Став централизованным государством, Русь была заинтересована в выстраивании новых политических и культурных связей с Западом. Все более отчетливым становится стремление подчинить искусство государственным интересам. Это хорошо заметно на примере иконы «Церковь воинствующая», другое название которой — «Благословенно воинство Небесного Царя» — повторяет первую строку песнопения о мучениках, пострадавших во славу Христа и ставших его воинами на небесах. Как считает большинство исследователей, эта икона была заказана Иваном Грозным в честь успешного похода на Казань в 1552 году, и ее сложная повествовательная композиция может быть поставлена в один ряд со структурой ренессансной исторической картины. И хотя еще рано говорить о том, что русская живопись начала изъясняться на привычном Западу художественном языке, в этот период были посеяны семена, которым предстоит взойти в будущем столетии.

Митрополит Афанасий (?) Благословенно воинство Небесного Царя. Сер. XVI в. (фрагмент)

В зодчестве развитие традиционных образных схем дополняется новой оригинальной архитектурной формой — шатровыми храмами. Первой постройкой такого типа стала, скорее всего, возведенная в последние годы жизни Василия III церковь Вознесения в Коломенском, авторство которой с большой долей уверенности исследователи приписывают флорентийцу Пьетро Аннибале, известному в Московии как Петрок Малой. В XIX веке принято было считать шатровые конструкции подражанием деревянному зодчеству [7], но современные исследования развенчали эту концепцию.

Церковь Вознесения Господня в Коломенском. Петрок Малой (?). Открыта в 1528-м году

Эта архитектурная форма послужила основой для целой программы создания сакральных сооружений с особенной композицией — шатровых церквей, самой известной из которых является посвященный взятию Казани собор Покрова, что на Рву, — знаменитый храм Василия Блаженного. До начала XVII-го века этот собор называли Иерусалимом, Небесным градом. «Раз в год, в Вербное воскресенье, храм становился центром торжественной мистерии „Вход в Иерусалим“, или „Въезд на осляти“. Рано утром у Успенского собора Кремля собиралась толпа горожан, к которым выходили царь и патриарх. Бояре усаживали патриарха на осла, царь подхватывал вожжи. Процессия отправлялась на Красную площадь, где под открытым небом совершался молебен. Лобное место превращалось в амвон, Покровский собор — в алтарь. Собор, церкви и башни Кремля составляли в XVI в. полный иконостас» [8].

Из-за пожаров храм несколько раз перестраивался, становясь все более нарядным, его многоцветные фигурные главы стали одним из символов русской архитектуры.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву. 1555–1561 гг.

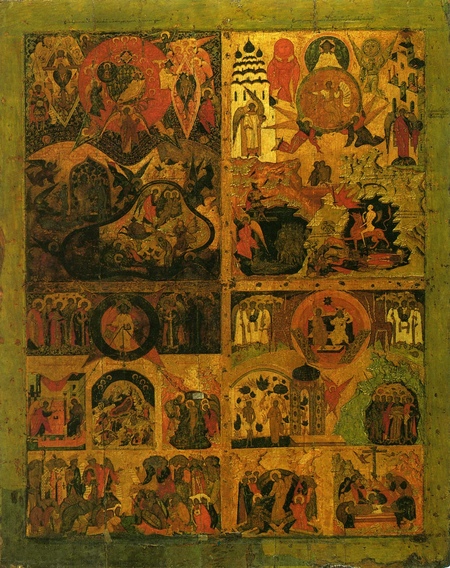

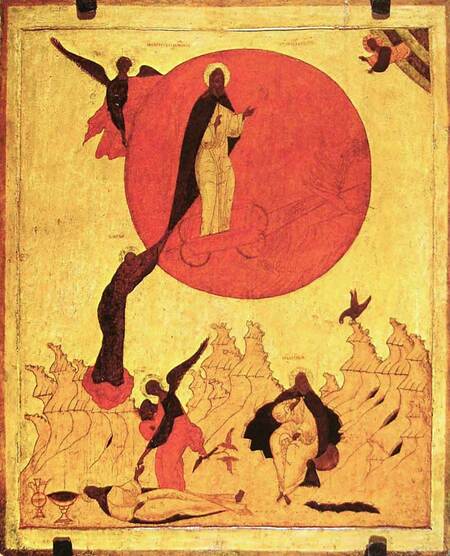

Возвращаясь к живописи, нужно отметить и здесь существование двух противоположных тенденций. С одной стороны, сюжетный репертуар иконописи расширяется, возникает все больше массовых, многофигурных сцен, художники вводят новые детали и символические элементы, смысл которых можно было расшифровать, обращаясь к «книжной премудрости». Активное развитие книжной миниатюры, которому способствовало начало книгопечатания, требует от мастеров выработки новых изобразительных схем, для чего те обращаются к наблюдению повседневной жизни, и образы святых наполняются живыми человеческими эмоциями. К примеру, на созданных в XVI веке иконах на сюжет об огненном вознесении пророка Илии мы видим и его ученика, пророка Елисея, который преданно следовал за учителем, не оставляя его до самого момента призвания на Небеса.

«Апостол». 1564 г. Первая датированная книга, напечатанная на территории Русского государства

«Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его! И не видел его более. И схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милоть Илии, упавшую с него» (4‑я Царств 2:11–13). Мы же видим на иконе более экспрессивное движение молодого пророка, который будто хочет удержать своего учителя за милоть (плащ), а мягкий линейный строй изображения словно повторяет рисунок этой натянутой ткани.

Огненное восхождение Ильи Пророка. Русский Север. XVI в.

Икона Богоматери «Неопалимая купина». Кон. XVI в.

С другой стороны, поток нововведений вызывал беспокойство Церкви, которая стремилась ввести более строгую регламентацию в сфере религиозных образов, настойчиво звучал призыв писать «с древних переводов, како греческие иконописцы писали и как писал Ондрей Рублев и прочие пресловущие иконописцы» [9]. Но даже воля Церкви не могла противостоять духу времени, обращенному к посюстороннему, земному аспекту бытия. Собор 1553/1554 года признал допустимость «бытийного письма», открыв путь к более серьезным стилистическим и жанровым преобразованиям живописи, которые произойдут уже в XVII веке.

Текст настоящей лекции приводится по материалам книги Россия: человек и образ мира. Наука, искусство, культура.

1. Кивимяэ Ю. Петр Фрязин или Петр Ганнибал? Итальянский архитектор в позднесредневековой Руси и Ливонии // Крепость Ивангород. Новые открытия. Сост. М. И. Милчик (Studia Architecturae Mediaevalis). СПб., 1997. С. 242; 2. 1 Кор. 1:22–30; 3. Дан. 7:1–28. 4. Соколова И. М. Мономахов трон. Царское место Успенского собора Московского Кремля. К 450‑летию памятника. М.: Издательство «Индрик», 2001. С. 28; 5. Омельченко С. С. Оскорбление и клевета в уголовном праве России XI–XVII вв. // Актуальные проблемы российского права. М., 2008. № 1. С. 241; 6. Российское законодательство X–XX веков: В 9 т. М.: Юридическая литература, 1984. Т. 2. С. 138; 7. Павлинов А. М. История русской архитектуры. М., 1894. С. 139–140; 8. Ильин М. А. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века: Проблемы и гипотезы, идеи и образы. М.: Искусство, 1980. С. 364; 9. Стоглав. СПб., 1863. С. 128.