Эстетика дисбаланса: Визуальный стиль Ларса фон Триера в «Догме 95» и после

«Я мечтаю о том, чтобы сразу погрузить зрителя в определенное настроение. К этому я всегда стремился. Настроить чувства на нужную волну прежде, чем запустить сам фильм»

© Ларс фон Триер

Концепция

Ларс фон Триер — один из самых противоречивых и новаторских режиссёров современного европейского кино, чьи работы оказывают значительное влияние на визуальную культуру и кинокультуру в целом. Его творчество, особенно в рамках манифеста «Догма 95», а также в последующих пост-догмовских проектах, демонстрирует уникальный подход к созданию изображения, основанный на идее дисбаланса. Это выражается в использовании «дрожащей» камеры, натуралистичных освещения и звука, нарушения композиционных правил и других приёмов, которые не только бросают вызов традиционной эстетике, но и служат инструментом для передачи психологического напряжения и хаоса.

Актуальность исследования заключается в необходимости системного анализа визуального стиля Триера, который до сих пор остаётся предметом споров среди критиков и киноведов. Кроме того, важно проследить эволюцию его метода: от строгих рамок «Догмы 95» до более свободного, но сохраняющего элементы дисбаланса, пост-догмовского периода.

Для визуального исследования мною были изучены рецензии кинокритиков на фильмы Ларса фон Триера, интервью и различные статьи, разбирающие сам манифест «Догма 95» и творчество режиссёра в целом, его эволюцию. Кроме того, для наиболее разностороннего анализа я самостоятельно изучила картины фон Триера и прибегла к умеренному личному восприятию, подкреплённому курсом Истории европейского кино. Для исследования были отобраны «ключевые» фильмы режиссёра, отражающие разные этапы его творчества. Исходя из сведений, полученных мной из перечисленных ранее источников, мне удалось провести разносторонний анализ визуального стиля Ларса фон Триера, его тенденции и изменения.

В работе я рассмотрела ряд вопросов, в первую очередь, относительно эстетики дисбаланса в творчестве датского режиссёра, а также самого «догмовского» движения: творчества мастера в момент следования ему и после него — какие изменения прослеживаются в картинах Ларса фон Триера. Кроме того, мною изучен контекст его творчества — эстетика дисбаланса в европейском кино в целом.

В процессе подбора изображений я подробно изучила каждое из анализируемых произведений и вручную делала скриншоты кадров и запись видеоряда, в дальнейшем проводя проверку качества и отбор среди полученных результатов, исключая не релевантные варианты.

Таким образом, гипотеза моего исследования заключается в том, что визуальный стиль фон Триера, основанный на нарушении традиционных норм, служит не только формальным экспериментом, но и способом передачи экзистенциального напряжения, что делает его работы уникальным явлением в европейском кино.

Ключевой вопрос, в свою очередь, состоит в следующем: как эстетика дисбаланса в работах Ларса фон Триера эволюционировала от «Догмы 95» к пост-догмовскому периоду и какую роль она играет в создании эмоционального воздействия на зрителя?

Рубрикатор:

2-6. Концепция 8-34. «Догма 95»: минимализм и бунт против условностей 35-65. Пост-догмовский период: от хаоса к контролируемому безумию 66-86. Эстетика дисбаланса в контексте европейского кино 87-88. Заключение 89. Библиография 90. Источники изображений

«Догма 95»: минимализм и бунт против условностей

«Догма 95» — это движение (одним из идеологов которого в своё время был Ларс фон Триер), заключающее в себе миссию «спасти» кино от, по мнению режиссёра и его соратника Томаса Винтерберга, «натиска технологий»[1], который «приводит…к возведению лакировки в ранг Божественного»[1]. Иными словами, манифест выступает против «иллюзии в кино» и включает в себя ряд правил, именуемых «обетом целомудрия». Так, запрещена какая-либо имитация или бутафория, съёмки производятся только на натуре: ручная камера, записанный сразу на неё звук, отсутствие жанровости и монтажа, всё происходит «здесь и теперь». «Догма 95» ратует за превосходство мгновения над вечностью и поэтому фильмы данного движения больше похожи, как мне кажется, на документальную съёмку или даже на запечатлённые на камеру телефона моменты из жизни любого человека.

«Идиоты» (1998 г.), реж. Ларс фон Триер

«Танцующая в темноте» (2000 г.), реж. Ларс фон Триер

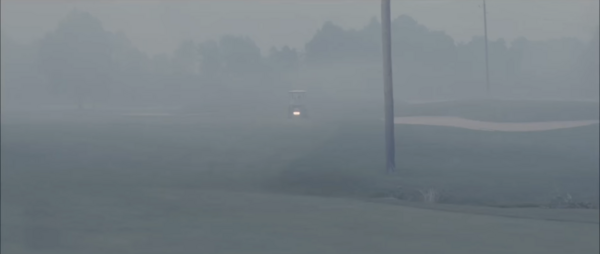

Ранее датскому режиссёру были присущи перфекционизм и маниакальный контроль операторской работы в его картинах, однако с наступлением догмовской эпохи от этих черт не остаётся и следа: штативы и прочие механические стабилизаторы сменяются ручной съёмкой. Так, это заметно невооружённым глазом в фильмах «Идиоты» (1998 г.) и «Танцующая в темноте» (2000 г.): в обоих произведениях кадр дрожит, картинка зачастую смазанная. Кроме того, благодаря небрежной съёмке появляется расфокус, который в «Танцующей в темноте» (2000 г.) в критические моменты обретает особый смысл: изображение словно намеренно теряет резкость, будто глаза героини застилают слезы.

«Танцующая в темноте» (2000 г.), реж. Ларс фон Триер

«Идиоты» (1998 г.), реж. Ларс фон Триер

Камера в данных произведениях, как правило, следует за персонажами резкими, нестабильными движениями, создавая эффект документальной съемки. Этот прием буквально заставляет зрителя почувствовать себя участником происходящего хаоса.

«Идиоты» (1998 г.), реж. Ларс фон Триер

«Идиоты» (1998 г.), реж. Ларс фон Триер

«Танцующая в темноте» (2000 г.), реж. Ларс фон Триер

Помимо прочего, и «Идиотам», и «Танцующей в темноте» свойственно, по всем канонам манифеста, полное отсутствие искусственного света. Тени и блики выглядят естественно, иногда делая лица персонажей частично скрытыми, что усиливает ощущение непредсказуемости.

«Танцующая в темноте» (2000 г.), реж. Ларс фон Триер

«Идиоты» (1998 г.), реж. Ларс фон Триер

«Идиоты» (1998 г.), реж. Ларс фон Триер

«Танцующая в темноте» (2000 г.), реж. Ларс фон Триер

«Танцующая в темноте» (2000 г.), реж. Ларс фон Триер

Также в фильмах «Догмы 95»; (например, в «Идиотах») зачастую нарушаются правила «золотого сечения»: персонажи часто помещены у краев кадра, иногда даже частично выходят за рамку. Центр кадра может быть пустым, что визуально дестабилизирует изображение. Кроме того, в фильме используются неожиданные ракурсы, то есть камера то «подглядывает» из-за плеча, то оказывается на уровне пола, то снимает сверху — это лишает зрителя привычной точки опоры.

«Идиоты» (1998 г.), реж. Ларс фон Триер

«Танцующая в темноте» (2000 г.), реж. Ларс фон Триер

«Идиоты» (1998 г.), реж. Ларс фон Триер

И, наконец, фильмам фон Триера периода «догмы» присущи резкие склейки между планами разной крупности, что создаёт ритмический диссонанс. Например, в «Танцующей в темноте» (2000 г.) в кульминационный момент режиссёр использовал множество камер одновременно, снимая сцену под разными углами. Это создает эффект «взрыва» перспективы — зритель буквально теряет ориентацию в пространстве.

«Танцующая в темноте» (2000 г.), реж. Ларс фон Триер

«Идиоты» (1998 г.), реж. Ларс фон Триер

Фон Триер использует технические ограничения «Догмы 95» не как препятствие, а как инструмент для создания нового визуального языка.

Его дисбаланс — это:

- Физиологическое — заставляет тело зрителя реагировать;

- Психологическое — разрушает привычные схемы восприятия;

- Философское — ставит под вопрос саму возможность «нормального» взгляда на мир.

Таким образом, всё это демонстрирует, как форма становится содержанием: хаотичная съемка

не просто изображает безумие, она заставляет зрителя его испытать.

«Танцующая в темноте» (2000 г.), реж. Ларс фон Триер

Немаловажно отметить, что «догма», просуществовав 10 лет, завершилась по воле её идеолога по довольно ироничной причине: фон Триер стремился отойти от «штампования» и «конвейеризации» кино, но в конечном счёте пришёл к мысли, что манифест способствовал созданию очередного шаблона для киноиндустрии.

Пост-догмовский период: от хаоса к контролируемому безумию

После отречения от «обета целомудрия» перед зрителями предстаёт более «дерзкий» Ларс фон Триер: он вступает в новый этап творчества, где первоначальный радикальный минимализм трансформируется в сложную систему визуальных кодов. Если в ранних работах хаос был методом, то теперь он становится предметом исследования — тщательно сконструированным и наполненным символами. Однако в его работах сохраняются некоторые черты и приёмы из периода «догмы»: например, нередко используется уже привычная ручная камера. Однако теперь она не является единственным операторским «приёмом». Иными словами, кино фон Триера становится ещё более экспериментальным в своих приёмах и композиции.

Немаловажно также отметить, что, хоть режиссёр и отказывается от натуралистичной оболочки, в центре его работ всё так же остаются чувства и смысл, в какой-то степени они даже сильнее обнажаются.

«Меланхолия» (2011 г.), «Антихрист» (2009 г.), «Нимфоманка»(2013 г.), реж. Ларс фон Триер

В рамках этого периода особенно остро прослеживаются разного рода боли самого режиссёра, поскольку именно в это время он начинает проходить психотерапию и даёт полную свободу своему «воспалённому» разуму. Так, главные герои каждого из его фильмов наделены различными недугами и отражают их в своих образах: от клинической депрессии (Жюстин из «Меланхолии» (2011 г.)) до обсессивно-компульсивного расстройства (Джек из «Дом, который построил Джек» (2018 г.)). Как мне кажется, всё это является одним из ключевых «мотиваторов» предельности дисбаланса в фильмах Ларса фон Триера.

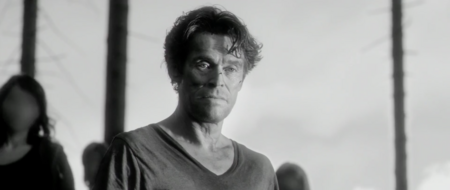

«Антихрист» (2009 г.), реж. Ларс фон Триер

«Меланхолия» (2011 г.), реж. Ларс фон Триер

«Нимфоманка» (2013 г.), реж. Ларс фон Триер

Работы фон Триера наполнены большим количеством культурных отсылок к самым разным родам искусства: более реалистичные сцены соседствуют со стерильными кадрами, напоминающими некий видео-арт и, зачастую, реконструирующими сцены из фильмов других режиссёров или шедевры живописи. Так, в «Антихристе»(2009 г.) пролог напоминает работы Билла Виолы, превращая трагедию в гипнотическую медитацию. В «Меланхолии»(2011 г.) сцена купания в лунном свете вызывает ассоциации с прерафаэлитами, где тело героини становится частью пейзажа. Немаловажно, что эти кадры можно вырвать из контекста — они продолжают работать как самостоятельные визуальные высказывания.

«Меланхолия» (2011 г.), реж. Ларс фон Триер; «Офелия» (1852 г.), худ. Дж. Э. Милле

«Меланхолия» (2011 г.), реж. Ларс фон Триер

«Антихрист» (2009 г.), реж. Ларс фон Триер

«Антихрист» (2009 г.), «Нимфоманка» (2013 г.), реж. Ларс фон Триер

Как и было упомянуто ранее, фильмам фон Триера пост-догмовского периода всё так же свойственно использование ручной камеры, однако если ранее трясущийся кадр был следствием отказа от штатива, то теперь он становится точным инструментом. Например, в сцене панической атаки из «Антихриста» резкие движения камеры имитируют помутнение сознания. В «Меланхолии» камера буквально «пьянеет» вместе с героиней, теряя фокус. Это уже не стиль документалки — это способ передать внутреннее состояние персонажей.

«Меланхолия» (2011 г.), реж. Ларс фон Триер

«Антихрист» (2009 г.), реж. Ларс фон Триер

Более того, режиссёр разрабатывает сложную цветовую партитуру, где каждый оттенок соответствует психическому состоянию. Синий становится цветом депрессии, пронизывая все сцены с Жюстин. Зеленый маркирует природу как источник ужаса. В «Нимфоманке», в свою очередь, телесные тона внезапно сменяются холодной гаммой в моменты эмоционального отчуждения. При этом режиссер часто нарушает естественность: например, сине-зелёные «вспышки» света в «Меланхолии».

«Нимфоманка» (2013 г.), реж. Ларс фон Триер

«Меланхолия» (2011 г.), реж. Ларс фон Триер

«Меланхолия» (2011 г.), реж. Ларс фон Триер

«Меланхолия» (2011 г.), реж. Ларс фон Триер

«Антихрист» (2009 г.), реж. Ларс фон Триер

«Меланхолия» (2011 г.), реж. Ларс фон Триер

Тело, в свою очередь, выступает в роли некоего ландшафта — фон Триер снимает человеческое тело теми же методами, что и природу. Такой параллелизм является не столько эстетизацией, сколько способом стереть грань между человеком и природой, между культурным и биологическим.

«Меланхолия» (2011 г.), реж. Ларс фон Триер

«Антихрист» (2009 г.), реж. Ларс фон Триер

«Антихрист» (2009 г.), реж. Ларс фон Триер

«Антихрист» (2009 г.), реж. Ларс фон Триер

Также стоит обратить внимание на использование нарушенной оптики: макросъёмка превращает детали в абстракции, камера намеренно «не может» сфокусироваться на главном объекте, как будто сопротивляясь ясности.

«Антихрист» (2009 г.), реж. Ларс фон Триер

«Нимфоманка» (2013 г.), реж. Ларс фон Триер

Таким образом, если в ранних работах хаос и дисбаланс были эдаким «восстанием» против устоявшихся канонов, то теперь он становится новым порядком: каждый «случайный» элемент, будь то дрожание камеры, неестественный цвет или странный ракурс — всё это оказывается частью продуманной системы. Фон Триер не просто фиксирует безумие — он конструирует его, превращая кино в инструмент психологической анатомии.

Эстетика дисбаланса в контексте европейского кино

Ларса фон Триера невозможно рассматривать изолированно — его эксперименты с визуальным языком становятся особенно значимыми при сравнении с другими ключевыми режиссерами европейского арт-хауса. Если поместить триеровский «контролируемый хаос» в один ряд с минимализмом Томаса Винтерберга и холодной аналитичностью Михаэля Ханеке, становится очевидной уникальность его подхода к дисбалансу как к эмоциональному инструменту.

«Антихрист» (2009 г.), реж. Ларс фон Триер

«Идиоты»(1998 г.), реж. Ларс фон Триер; «Торжество» (1998 г.), реж. Томас Винтерберг

«Меланхолия» (2011 г.), реж. Ларс фон Триер; «Пианистка» (2001 г.), реж. Михаэль Ханеке

В «Торжестве» (1998 г.) — в рамках «Догмы 95» — Винтерберг священно следует «обету целомудрия» и использует многие из тех же технических ограничений, что и фон Триер: ручную камеру, натуральное освещение, отказ от спецэффектов и прочее. Однако если у Триера эти приемы создают эффект погружения в хаос, то Винтерберг строит из них строгую драматургическую систему. Так, его камера всегда находится на точном расстоянии от персонажей, как хирургический инструмент: она не дрожит, а методично переходит от одного лица к другому, фиксируя микрореакции. Иными словами, это дисбаланс содержания при идеальном балансе формы. Винтерберг сохраняет холодную дистанцию, позволяя ужасу проступать через паузы и взгляды, тогда как Триер заставляет зрителя физически ощущать дезориентацию персонажей.

«Торжество» (1998 г.), реж. Томас Винтерберг

«Торжество» (1998 г.), реж. Томас Винтерберг

«Торжество» (1998 г.), реж. Томас Винтерберг

«Торжество» (1998 г.), реж. Томас Винтерберг

Ханеке в «Пианистке» (2001 г.) тоже исследует предельные состояния психики, но делает это через абсолютный контроль. Его статичные кадры, как мне кажется, похожи на препарационные стекла, под которыми он рассматривает своих персонажей. Так, даже в момент острого эмоционального накала камера не приближается и не дрожит — она сохраняет бесстрастную дистанцию, как будто это научный эксперимент. Ханеке сознательно избегает приемов, которые могли бы вызвать непосредственное сопереживание — его цель не эмоциональный шок, а интеллектуальное осмысление насилия. Фон Триер же в аналогичных сценах использует макросъемку, субъективную камеру, изменение скорости — все, чтобы зритель «ощутил» боль, а не анализировал ее.

«Пианистка» (2001 г.), реж. Михаэль Ханеке

«Пианистка» (2001 г.), реж. Михаэль Ханеке

«Пианистка» (2001 г.), реж. Михаэль Ханеке

«Пианистка» (2001 г.), реж. Михаэль Ханеке

«Пианистка» (2001 г.), реж. Михаэль Ханеке

Уникальность подхода самого Ларса фон Триера в этом вопросе заключается в идее дисбаланса как сопричастности. Так, его камера не просто показывает, а имитирует состояние изменённого сознания: теряет фокус, «спотыкается», захлёстывается светом, композиция нарушается. Однако всё это не является формальными приёмами — так режиссёр заставляет зрителя почувствовать дисбаланс своих героев физически, взглянуть на мир «их глазами». В отличие от Винтерберга, который сохраняет трезвость взгляда, и Ханеке, который дистанцируется, Триер ломает четвертую стену через саму форму изображения.

«Антихрист» (2009 г.), реж. Ларс фон Триер

«Танцующая в темноте» (2000 г.), реж. Ларс фон Триер

«Идиоты»(1998 г.), реж. Ларс фон Триер

Итак, датский режиссёр завершает эволюцию, начатую другими режиссерами новой волны европейского кино. Если Винтерберг показывает, что мир ужасен даже в строгих рамках, а Ханеке доказывает, что этот ужас можно препарировать, то Триер утверждает: единственный способ понять безумие — пережить его вместе с персонажами. Его камера не регистрирует хаос — она становится его частью. В этом смысле эстетика дисбаланса у Триера — не просто стилистический выбор, а этическая позиция: кино должно не рассказывать о переживаниях, а вызывать их непосредственно, через разрушение привычных форм.

Заключение

Эстетика Ларса фон Триера представляет собой уникальный случай в истории европейского кино, где формальные нарушения становятся не просто стилистическими особенностями, а целостной философией кинематографического высказывания. Его визуальный язык, развивавшийся от радикальных экспериментов «Догмы 95» до изощренного символизма поздних работ, предлагает принципиально новый способ взаимодействия между экраном и зрителем.

Помимо прочего, в стиле режиссёра можно выделить несколько ключевых аспектов:

- Технические нарушения (дрожащая камера, асимметричная композиция) как инструменты эмоционального воздействия;

- Физиологичность восприятия& nbsp; & mdash; зритель

не& nbsp; наблюдает, а& nbsp; переживает дисбаланс вместе с& nbsp; персонажами; - Синтез документальной достоверности и& nbsp; художественной условности в& nbsp; поздних работах.

И, наконец, отличие Ларса фон Триера от других европейских режиссёров заключается в том, что он использует хаос не для анализа, а для создания эффекта сопричастности. Его значение — в доказательстве того, что именно через формальные нарушения кино может достичь максимальной искренности. В эпоху «гладких», «ограниченных» изображений, триеровский дисбаланс остается вызовом и напоминанием о силе подлинного переживания.

Цыркун Н. «Догма 95». Манифест: [Электронный ресурс]. — Искусство кино. 2020. — URL: https://kinoart.ru/texts/dogma-95-manifest (дата обращения 18.05.2025).

Винар Ю. О. Трансформация жанра киномюзикла в современном кинематографе на примере фильма «Танцующая в темноте» (2000) Ларса фон Триера // Вестник ВГИК. 2025. № 1 (63).

Смолев Д. «Догма-95». Видео как эстетика нового кинореализма / Д. Смолев // Вопросы театра. — 2015. — № 1-2. — С. 144-151.

Кришталева Л. Г. Проблема эксперимента в кинематографическом дискурсе Ларса фон Триера // Артикульт. 2014. № 4 (16).

Хализова А. В. Концептуализация понятия «жертва» в творчестве Ларса фон Триера // Вестник ВГИК. 2022. № 2 (52).

Леонова Е. М. Мировая живопись как ключ к пониманию символизма картины Ларса фон Триера «Меланхолия» / Е. М. Леонова // Лучшая исследовательская статья 2023: Сборник статей Международного научно-исследовательского конкурса, Петрозаводск, 20 февраля 2023 года. — г. Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2023. — С. 275-283.

Лабутина Д. М. Философско-эстетические концепции Ларса фон Триера в отражении фильма «Нимфоманка» / Д. М. Лабутина // Актуальные вопросы истории, философии, права и педагогики: сборник статей Национальной научно-практической конференции с международным участием, Рязань, 25–26 марта 2019 года. — Рязань: Рязанская региональная общественная организация Союз социально активной молодежи «Созвездие», 2019. — С. 95-97.

Шлыкова С. П. К вопросу о художественной интерпретации архетипа матери в арт-хаусном кинематографе (на примере фильмов «Двойная жизнь Вероники» Кшиштофа Кеслёвского и «Антихрист» Ларса фон Триера) / С. П. Шлыкова // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 5. — С. 608.Цв13.03.23

к/ф «Антихрист» (2009 г.), реж. Ларс фон Триер

к/ф «Меланхолия» (2011 г.), реж. Ларс фон Триер

к/ф «Нимфоманка» (2013 г.), реж. Ларс фон Триер

к/ф «Идиоты» (1998 г.), реж. Ларс фон Триер

к/ф «Танцующая в темноте» (2000 г.), реж. Ларс фон Триер

к/ф «Торжество» (1998 г.), реж. Томас Винтерберг

к/ф «Пианистка» (2001 г.), реж. Михаэль Ханеке

https://ru.wikipedia.org/wiki/Офелия (дата последнего обращения: 20.05.2025)