Портрет в работах ленинградских неофициальных художников 1980-х годов

Концепция

Исследуя художественную культуру Ленинграда 1980-х годов и рассматривая работы нонконформистов этого периода, мне особо приглянулись портреты, радикально отличающийся от привычного советскому зрителю. Ленинградские художники сознательно отказались от языка соцреализма, а особенно от его «парадного портрета», где человек выступал в роли героя, примера для народа. В соцреализме фигура неизбежно становилась частью государственной пропаганды, её индивидуальность растворялась в пафосе, в заданной сверху миссии представлять «нового человека».

1980-е в Ленинграде становятся временем расцвета неофициальных групп, которые создают прямо противоположный тип портрета.

Для них главное — не идеология, а живой человек. Их портреты не возвеличивают и не украшают — напротив, они освобождают лицо от жанровых обязанностей, превращая его в почву для игры и свободы. Эта свобода и стала тем, что привлекло меня в этих работах сразу и очень эмоционально: отсутствие навязанного смысла, отсутствие иерархии, отсутствие необходимости быть «правильным» или «значимым».

1980-е становятся точкой напряжённого диалога между официальным и неофициальным искусством, и именно в портрете эта оппозиция выражается наиболее ярко. Поэтому выбор этого периода для моего визуального исследования является принципиальным.

Тимур Новиков, «Портрет Сергея Борисова в 1996 году», 1986 г.

Цель моего исследования — выявить характерные особенности портретного языка ленинградских нонконформистов 1980-х годов и определить, какие визуальные приёмы в их работах связаны с наследием художественных направлений XX века — от модернизма (примитивизма, фовизма, экспрессионизма) до постмодернизма.

В основу структуры моего визуального исследования вошли художники, чьё творчество особенно богато портретными работами. Исследование начинается с Тимура Новикова — центральной фигуры художественной сцены и инициатора ноль-философии, а затем переходит к таким художникам, как: Котельников, Савченков, Гурьянов, Сотников и Фигурина. У каждого из художников я выделяю: 1) ключевые визуальные признаки, 2) связь этих черт со стилями и художниками XX века (фовистами, примитивистами, экспрессионистами и др.).

При подготовке исследования я обращалась к различным текстовым материалам, которые позволяют понять специфику ленинградского нонконформистского искусства 1980-х годов и особенности формирования портретного языка этого периода. В процессе отбора я ориентировалась на источники, раскрывающие как исторический контекст, так и теоретические обоснования процессов, происходивших в художественной среде.

Рубрикатор

Тимур Новиков Олег Котельников Георгий Гурьянов Инал Савченков Иван Сотников Елена Фигурина

Тимур Новиков

Новиков — одна из главных и влиятельных фигур ленинградского андерграунда. Его работы — это сплошной эксперимент, который вдохновлял многих его современников.

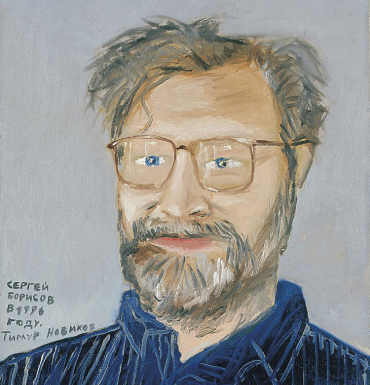

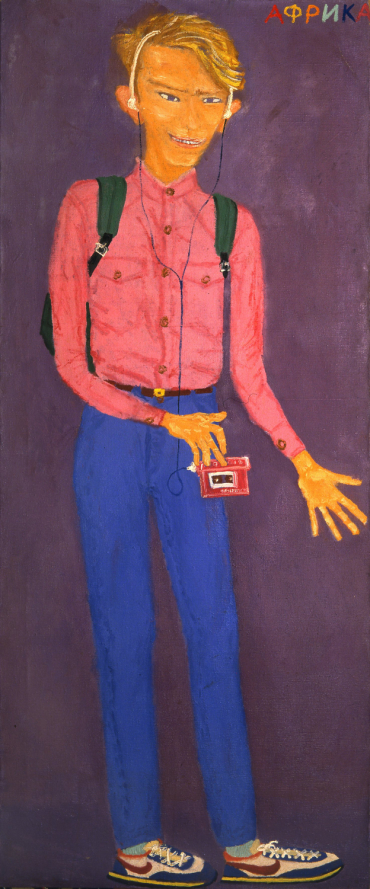

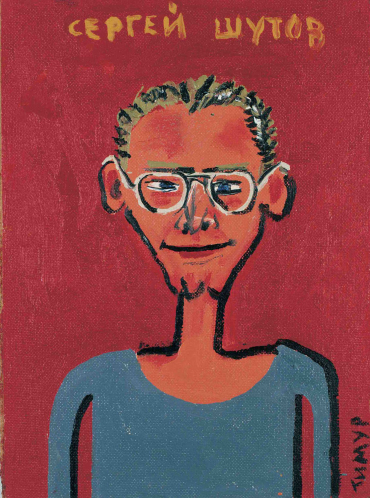

Тимур Новиков «Портрет Сергея Шутова», 1983 г./ «Портрет Африки», 1984 г.

В его портретах заметно влияние примитивизма, последователи которого сознательно противопоставляет себя академическому реализму. Здесь человек становиться «неправильным», со своими особенностями и энергией.

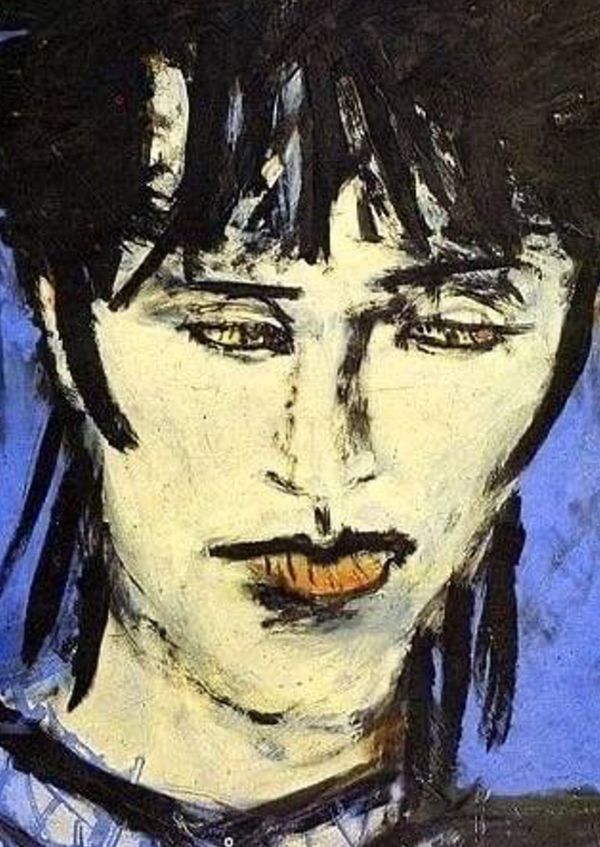

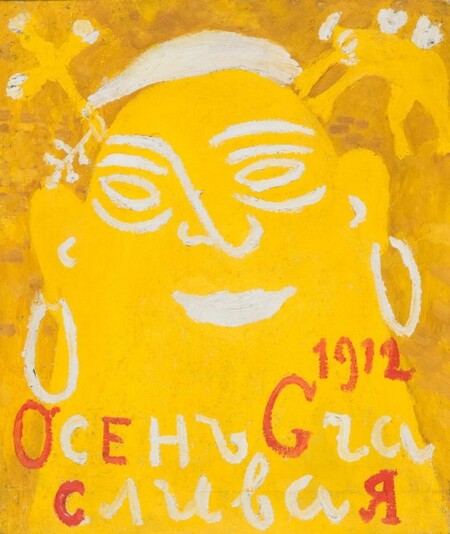

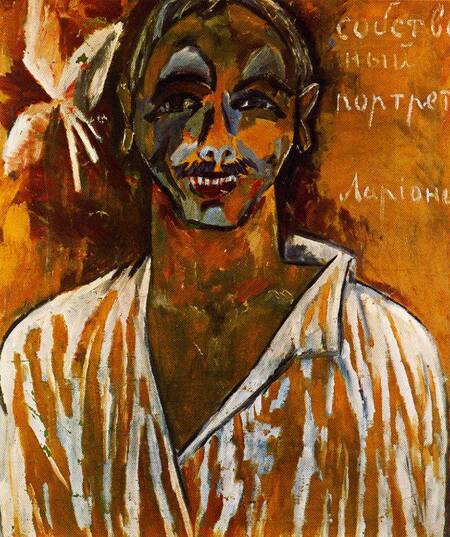

Тимур Новиков, «Портрет Сергея Курёхина», 1986 г./ Михаил Ларионов, «Осень Счастливая», 1912 г.

Подобно Ларионову, Новиков не боится крупно подписывать свои работы прямо на изображении, уподобляясь детским рисункам.

Тимур Новиков, «Боб Кошелохов», 1982 г./ «Портрет мавританского художника Муляя», 1984 г.

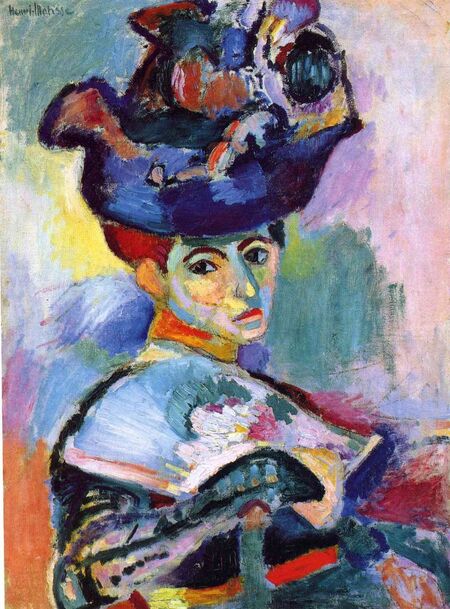

Тимур Новиков, «Портрет Наташи», 1980 г./ Анри Матисс, «Женщина в шляпе», 1905 г.

Из фовизма видно заимствование ярких некомплементарных цветов, крупных небрежных масков, нанесенных сухой кистью.

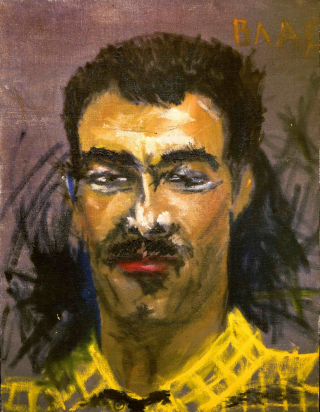

Тимур Новиков, «Портрет Владислава Гуцевича», 1984 г./ «Портрет Андрея Медведева», 1985 г.

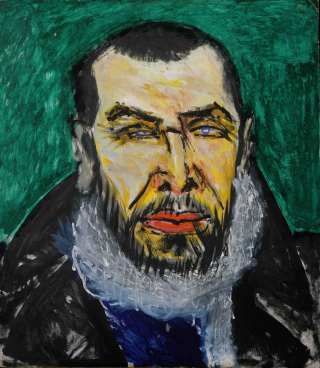

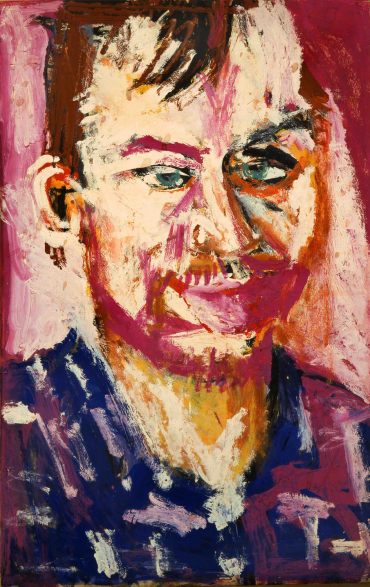

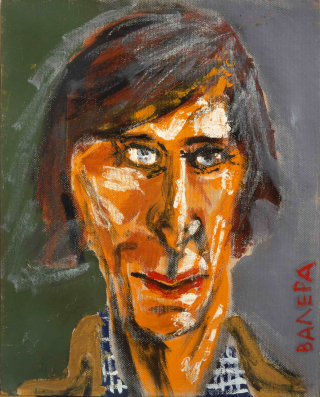

Тимур Новиков, «Портрет Валеры Вальрана», 1983 г./ Михаил Ларионов, «Автопортрет», 1910 г.

Новиков свободно очерчивает черты лица, передавая настроение в моменте, а не отражая строгую реальность. В автопортрете можно выявить, как художник видит самого себя, заметно гиперболизируя некоторые места, но сохраняя личность.

Тимур Новиков, «Портрет Виктора Цоя», 1986 г./ Эрнест Кирхнер, «Portrait of Alfred Döblin», 1912 г. Тимур Новиков, «Портрет Андрея Крисанова», 1987 г./ Эгон Шиле «Автопортрет», 1912 г.

Плоскостность не мешает передавать эмоции героев. а только помогает лучше уловить их.

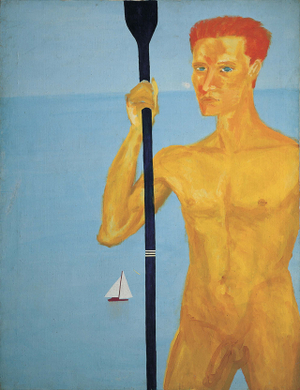

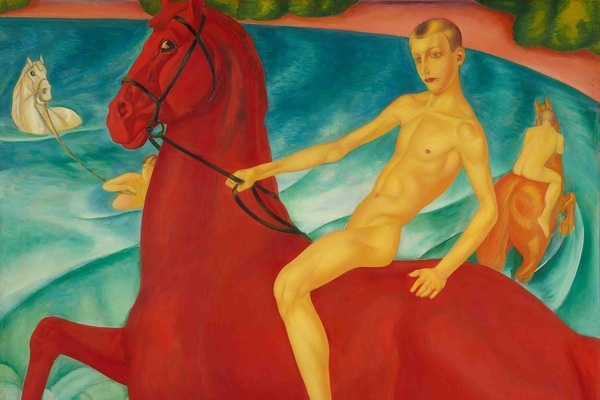

Тимур Новиков, «Строгий Юноша. Портрет Георгия Гурьянова», 1987 г./ Петров-Водкин, «Купание красного коня», 1912 г.

Тимур Новиков, «Портрет Георгия Гурьянова», 1982 г./ Наталья Гончарова, «Портрет Ларионова», 1913 г.

Глаза, нос и другие сложные формы упрощаются до символов, которые вместе составляют яркий, запоминающийся образ.

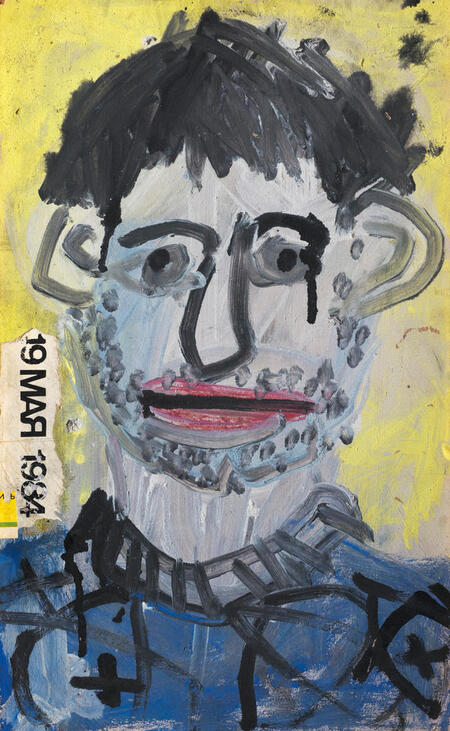

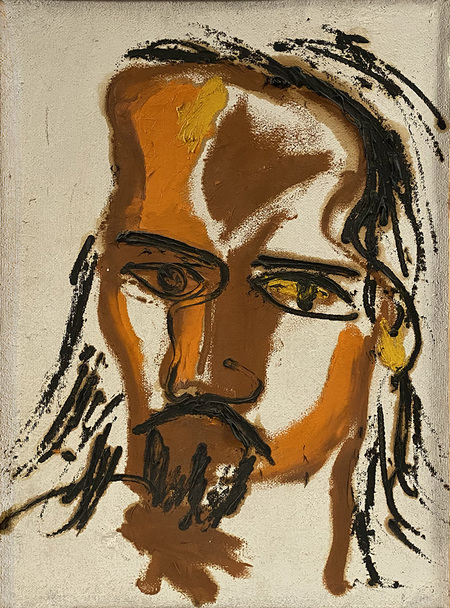

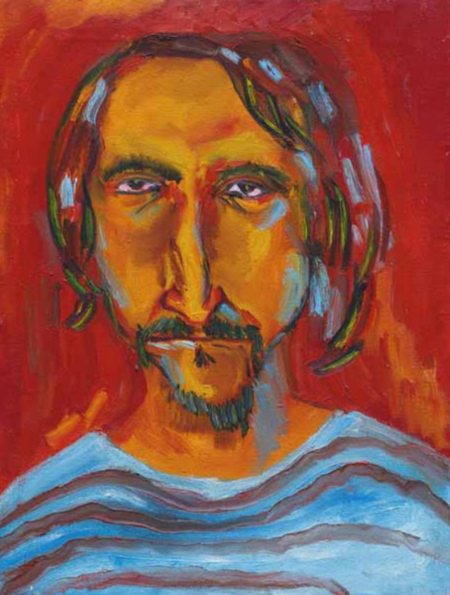

Олег Котельников

Олег Котельников, «Faust», 1981 г.

Художник, поэт и музыкант Олег Котельников особенно любил играться с гротеском, упрощать до максимума и очерчивать силуэты толстым черным контуром.

Олег Котельников, «Портрет художника Ивана Сотникова», 1984 г./ Михаил Ларионов, «Весна», 1912 г.

Художник активно работает с пятном и линией, выделяя важные моменты и опуская ненужные.

Входивший в состав «Новые художники», он, как и Новиков, изображает личность непостоянную, текучую. Он не пытается угадать характер, а хотели зафиксировать состояние, передать форму и ритм.

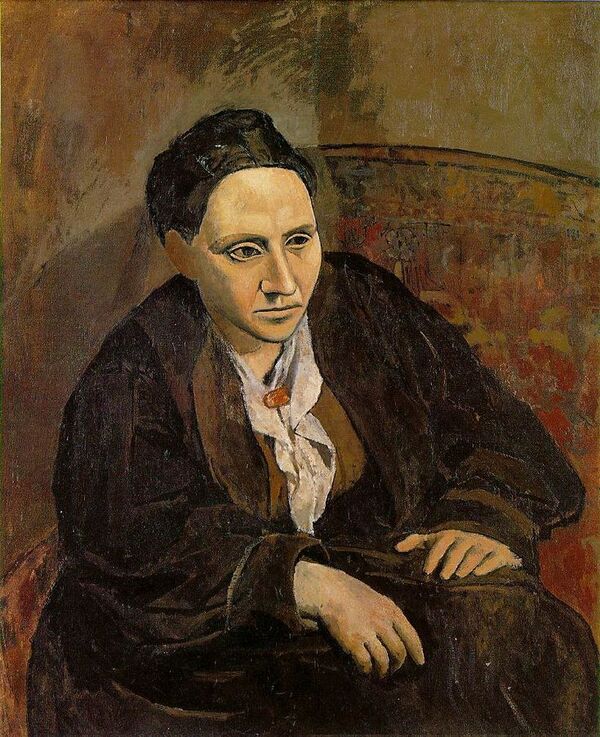

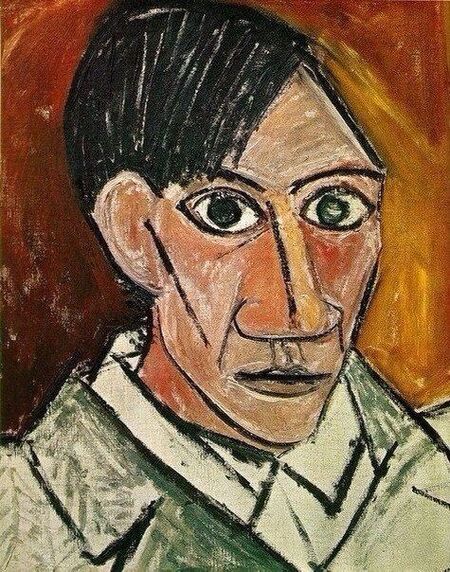

Олег Котельников, без названия, 1988 г./ Пабло Пикассо, «Портрет Гертруды Стайн», 1905–1906 гг.

Многие портреты имеют пустой взгляд, который указывает на отсутствие фиксированной идентичности, это не презрение к модели — это идеология свободы.

Георгий Гурьянов

Георгий Гурьянов, без названия, 1980-е/ Георгий Гурьянов, «Рабочие», 1980-е

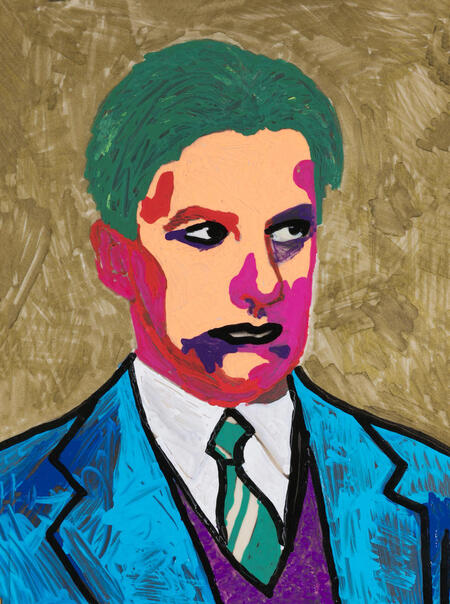

Красочность изображения особенно выделяет Георгия Гурьянова, который в отличие от остальных берет подходящие друг другу цвета, которые однако все равно далеки от натуральных. Плоские, контрастные заливки и чёткие контуры придают картинам плакатную ясность и декоративность.

Георгий Гурьянов, «Маяковский», 1989 г./ Энди Уорхол, из серии «Мерилин», 1967 г.

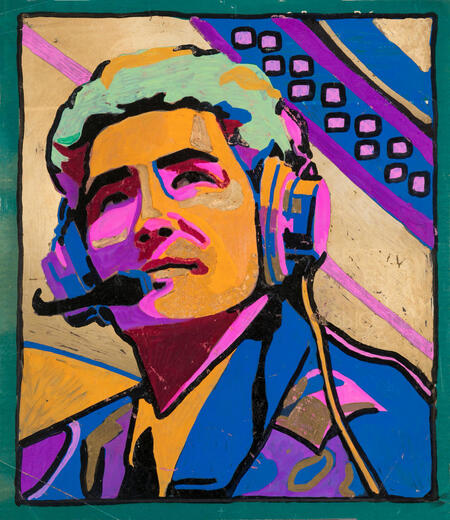

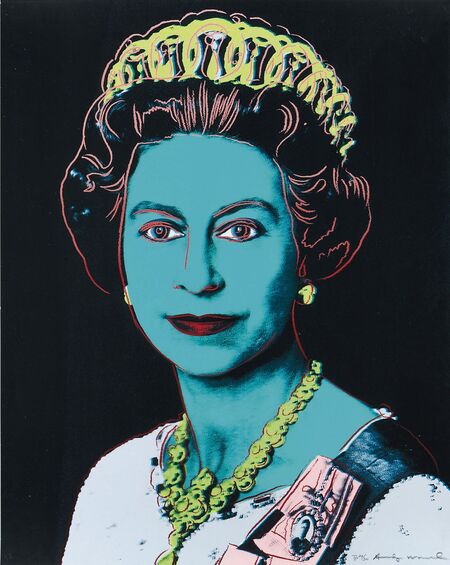

Георгий Гурьянов, «Беляев космонавт», 1986 г./ Энди Уорхол, «Королева Елизавета II», 1985 г.

Как и Уорхол, он свободно красит части в портрета в шокирующие цвета, не забывая про тени и мелкие детали.

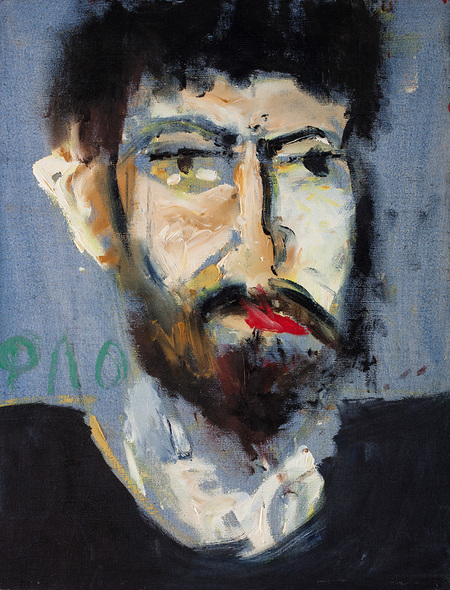

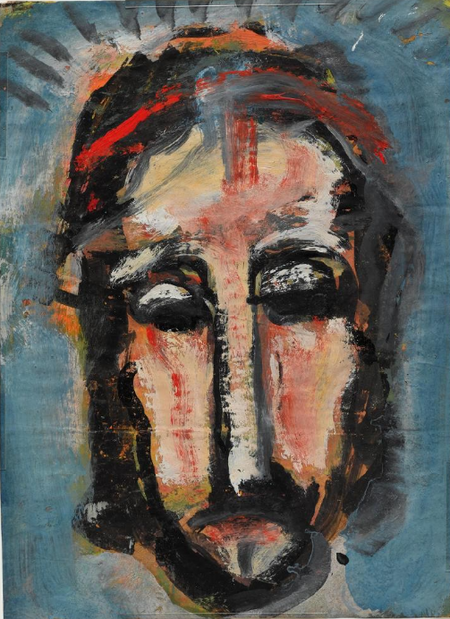

Инал Савченков

Инал Савченков, без названия, 1980-е/ Пауль Ситроен, Портрет Хайнца Арона, ок. 1922 г.

У Инала Савченкова особенно видно, как портрет превращается в маску, благодаря чему образ создается необычный и экстравагантный.

Инал Савченков, без названия, 1980-е/ Эрнст Людвиг Кирхнер, «Фрэнци перед резным стулом», 1910 г.

Инал Савченков, без названия, 1980-е

На картине Савченкова изображается только самое важное: глаза, нос, рот и уши. Выразительность достигается яркими красками и необычными формами, что делает человека иногда не человеком, а каким-то антропоморфным существом.

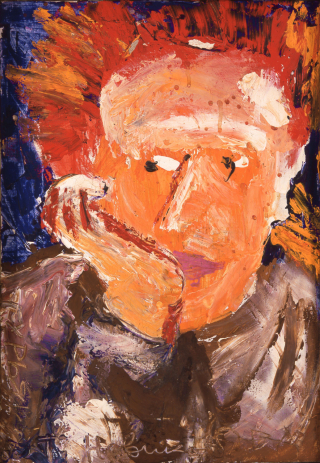

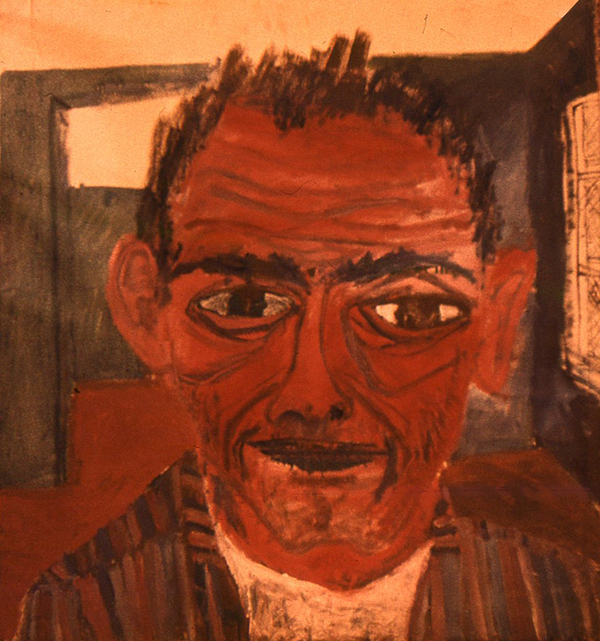

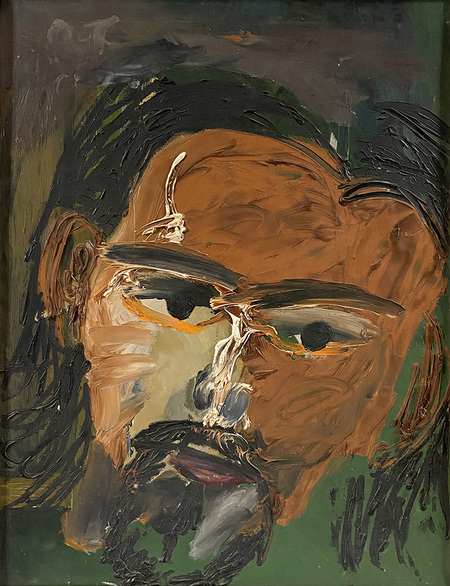

Иван Сотников

Иван Сотников, «Портрет Тимура», 1981 г./ «Я-чайник», 1979 г.

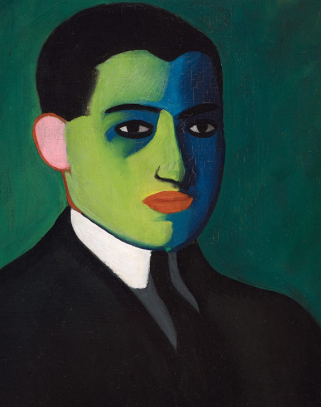

Иван Сотников, «Портрет Тимура», 1981 г./ Пабло Пикассо, «Автопортрет», 1907 г.

Лица, подчеркнутые грубой линией и крупными плоскостями цвета. Герои поданы фронтально и почти вплотную к зрителю, а увеличенные глаза становятся главным эмоциональным акцентом. Всё это создаёт напряжённый, психологически насыщенный образ и сближает работы с модернистской, экспрессионистской манерой начала XX века.

Иван Сотников, «Матрос. Временный памятник англо-аргентинскому конфликту на Фолклендских островах», 1982 г.

Иван Сотников, «Портрет Александра Флоренского», 1990 г./ Жорж Руо, «Спас нерукотворный», 1935–1939 гг.

Портретный образ здесь становится эмоциональной массой. В обоих случаях взгляд не прописан детально — он скорее намёк, тёмная впадина, задающая общее настроение.

Когда смотришь на картины считывается ощущение внутренней сосредоточенности и отстраненности.

Иван Сотников, «Портрет Тимура Новикова», 1981 г./ Эрнст Людвиг Кирхнер, «Отто Мюллер с трубкой», 1913 г.

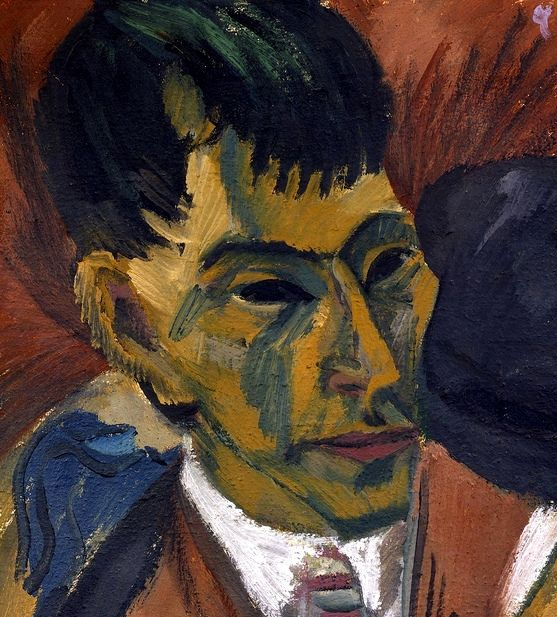

Елена Фигурина

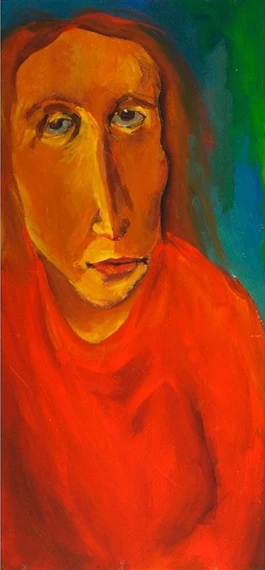

Елена Фигурина, «Новиков», 1980 г./ без названия, ок. 1980 г.

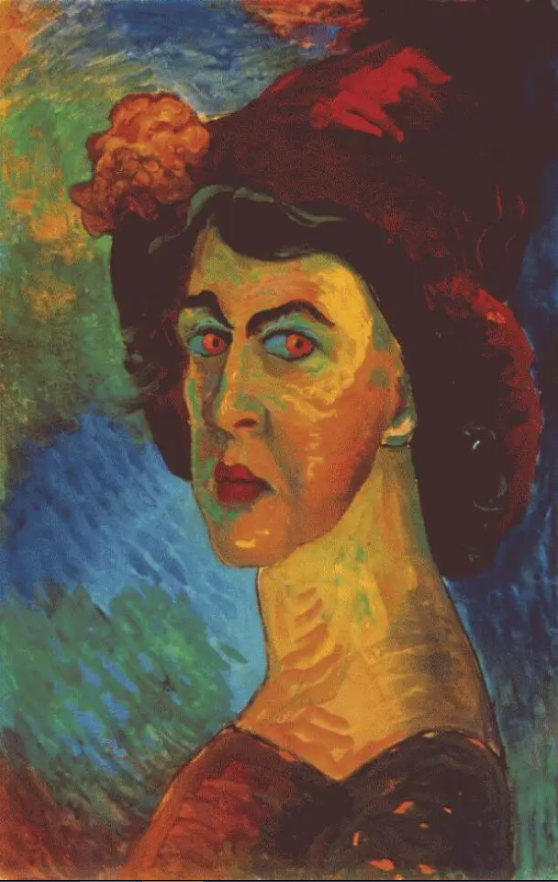

Елена Фигурина, «Автопортрет», 1980 г./ Марианна Верёвкина, «Автопортрет», 1910 г.

Обе композиции представляют собой крупный план женской фигуры, заполняющей значительную часть холста. Черты лица (нос, глаза, форма головы, шея) намеренно искажены и преувеличены, а контраст у цвета будто выкручен на максимум.

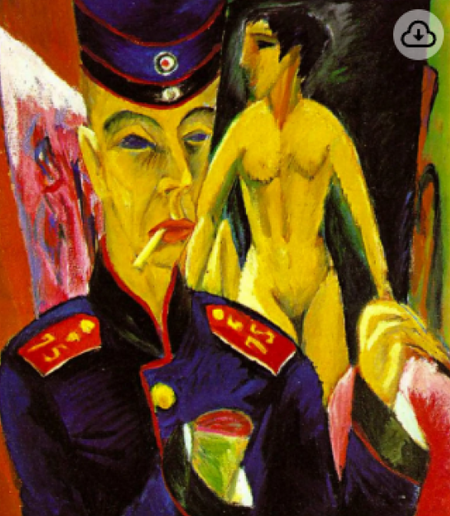

Елена Фигурина, без названия, ок. 1980 г./ Эрнст Людвиг Кирхнер, «Автопортрет в солдатской форме», 1915 г.

Лица обеих фигур имеют насыщенный желто-охристый оттенок, который выглядит определенно нездоровым, намекая на истощение и безысходность.

Вывод

Анализ работ разных авторов — Тимура Новикова Олега Котельникова, Георгия Гурьянова, Инала Савченкова, Ивана Сотникова, Елены Фигуриной — позволил увидеть, что, несмотря на некоторые различия в художественной манере, их объединяют общие принципы: примитивистская простота, декоративность, фронтальность, гротеск, экспрессивные деформации и насыщенные цвета. Эти черты формируются под воздействием широкого спектра художественных направлений XX века: модернизма (экспрессионизма, фовизма, примитивизма, авангарда) и постмодернистских подходов, включая элементы поп-арта.

Северюхин, Дмитрий Яковлевич Ленинградский андеграунд 1950–1980-х годов в зеркале художественной критики // Научные труды Санкт-Петербургской академии художеств. — СПб.: 2022. — С. 222-239.

Чиркова, И. С. Художественная жизнь и самоорганизация художников Ленинграда в 1970–1980-е гг. Обзор коллекции фондов ГМПИР / И. С. Чиркова // Политическая история России. Теория и музейная практика: Сборник научных трудов. К 100-летию Государственного музея политической истории России. Том Выпуск X. — Санкт-Петербург: Типография Любавич, 2019. — С. 190-209.

Рыжова, Ольга Олеговна Новые художники» как одно из ярких проявлений духа свободы в эпоху Перестройки // Ветер Перестройки. — 2021. — С. 171-178.