Художник / арт-рынок

Художник в структуре арт-рынка

Художник, работающий в сфере современного искусства — не только и не столько мастер, владеющий определенной техникой и имеющий узнаваемый творческий почерк, но экспериментатор, пребывающий в состоянии рефлексии, и предлагающий зрителю условия для размышления, но не собственный однозначный ответ.

Кристо и Жанна-Клод в своей студии с эскизами для «Окруженных островов», 1981 / Дэмиен Хёрст работает над серией «Вуали» в своей студии, 2017

В структуре арт-рынка художник неизменно занимает центральное место — он создает работы, которые будут затем распределяться по различным институциям, станут предметами для коллекционирования и инвестиций. Художники во многом формируют облик культурного поля, а также могут выступать как активисты, используя свои произведения для поднятия актуальных социальных и политических вопросов.

Для развития карьеры художнику как правило нужно участие посреднических фигур — галереи и арт-дилера, также немаловажно внимание к работам коллекционеров и некоммерческих организаций, таких, как музей.

Трансформация роли художника

Произведение искусства претерпело немало преобразований от предмета культа и сакрального рисунка древних племен до хлёстких мультидисциплинарных высказываний современных художников, также как изменилась и роль последних — и в обществе, и в судьбе произведения.

Долгое время искусство оставалось неотделимым от религиозных верований, и роль художника сводилась лишь к проводнику божественной энергии, облекаемой им в материал по строгим канонам.

Пещера Ласко, Франция, около 14 тыс. лет до н. э. / Фрагмент витражей Миланского собора, XVI век

С началом эпохи Возрождения в XV–XVI веках фигура художника перестала быть анонимной, и к известным мастерам активно обращались как для написания религиозных, так и светских работ. По мере развития рынка светских заказов от королевских дворов и приближенных, все более сильным становилось влияние академий и вектора развития искусства, заданного во время Ренессанса. Художники были стеснены в выборе тем и живописных приемов — даже когда возникли салоны, для которых работы создавались без заказа.

Различные течения, возникшие после произошедших в 1863 году «Салона отверженных» в Париже и «бунта тринадцати» в Санкт-Петербурге, провозгласили торжество авторского видения и полную свободу в выборе сюжета, что нередко шокировало публику. Сформировалась свободная система купли-продажи произведений взамен бинарной системы заказа.

Рафаэль Санти. «Афинская школа», 1510-1511 / Клод Моне. «Руанский собор на закате», 1892

В середине XX века, после Мировых войн, традиция фигуративной изобразительности, не полностью искорененная авангардистскими экспериментами начала века, окончательно сменилась интересом к принципиально иному, нерукотворному или нематериальному — идее и процессуальности. Также у многих художников неоднозначную реакцию вызывало и активное развитие арт-рынка, уравнивавшего понятия цены и ценности и формировавшего некоторый набор признаков, по которым произведение будет определено как достойное статуса шедевра.

Роль художника расширилась и до активиста, который использует искусство как способ критики общества и политических систем, играет важную роль в формировании общественного мнения, создавая высказывания-отклики на актуальные проблемы.

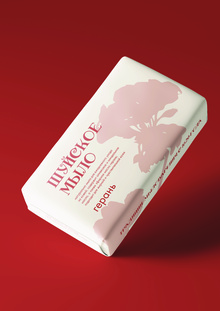

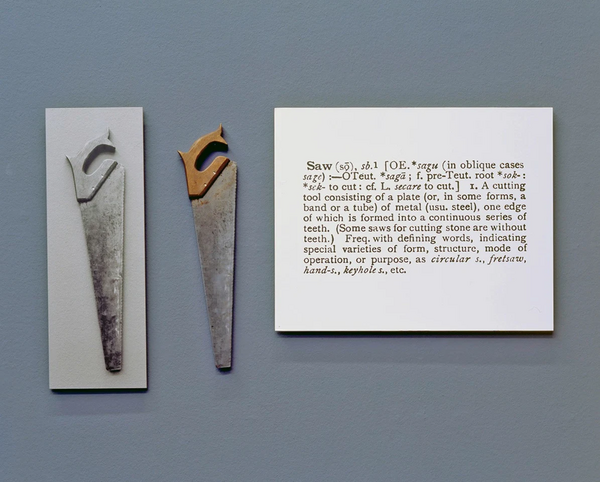

Джозеф Кошут. «Одна и три пилы», 1965 / Марк Ротко. Без названия. 1954; «Желтая полоса», 1956, работы на выставке «Абстрактный экспрессионизм» в Королевской академии художеств, Лондон, 2016-2017

Ирония и бесконечные коридоры оммажей долгие годы служили основным инструментом постмодернизма, но исчерпали себя — не осталось способов даже сказать, что все уже сказано. С появлением цифровых технологий ландшафт изменился еще сильнее, как изменились и принципы коммуникации в социуме, торговли, в том числе предметами искусства, и производства знания.

Развитие цифровых медиа и новых способов коммуникации в интернете, открыло новые возможности для создания и распространения искусства. Появление социальных сетей позволило художникам напрямую взаимодействовать со зрителями, обходя традиционные каналы, такие как галереи и музеи.

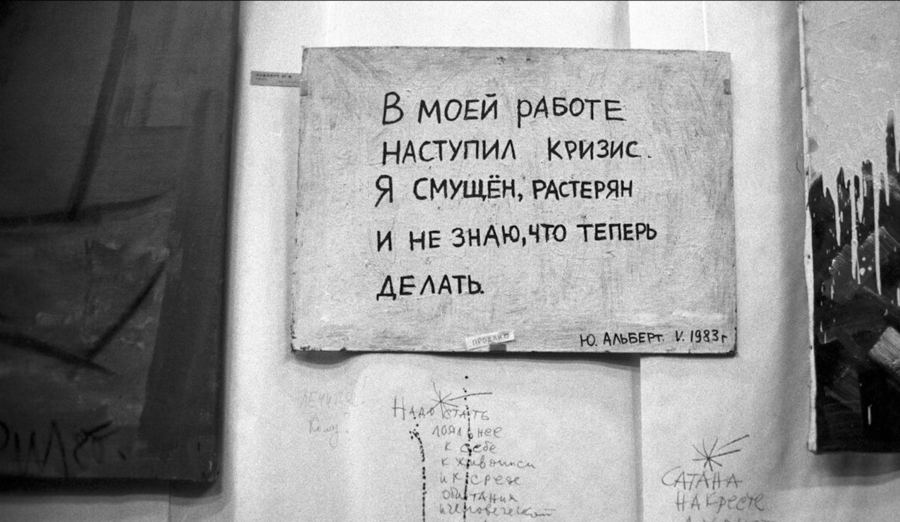

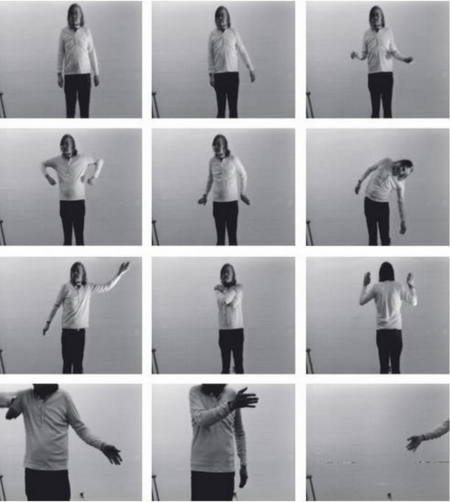

Юрий Альберт. «В моей работе…», 1983 / Джон Бальдессари. «Я делаю искусство (I am making art)», коллаж из стоп-кадров документации перформанса, 1971

С появлением искуственного интеллекта вопрос о месте и роли художника в культурной сфере стал еще актуальнее, как и мысль о том, что в первую очередь он создает идеи, высказывания и ситуации для рефлексии зрителя, а не объект с набором физических характеристик и однозначно считываемой трактовкой.

Ай Вейвей

Ай Вейвей. «Роняя вазу династии Хань», 1995

Китайский художник, архитектор и активист, который в 2011 году занял первое место в списке «Сто самых влиятельных персон в арт-мире» от журнала «ArtReview». Вейвей активно исследует темы свободы слова, прав человека и культурной идентичности, что делает его работы злободневными и социально значимыми. Его творчество охватывает различные направления, включая инсталляции, скульптуру, фотографию и видеоарт.

Вейвей чаще всего работает с традиционными и стереотипными для китайской культуры материалами, такими, как, например, чай в «Тонне чая» 2008 года. Также художник задействовал и керамику — для инсталляции «Подсолнечные семечки» 2010 года был создан 1 миллиард (по числу жителей Китая) расписанных вручную предметов, намеренно брошенных под ноги посетителям выставки в турбинном зале Тейт Модерн.

Ай Вейвей. «Подсолнечные семечки», 2010 / «Круг животных (Zodiac Heads)», 2010

Художника представляют такие галереи как Lisson Gallery и Galerie Thaddaeus Ropac, а его работы выставляются Тейт Модерн, Музее современного искусства в Нью-Йорке и Центре Помпиду.

Работы Ай Вейвея регулярно превосходят свою оценочную стоимость — «Карта Китая», чья оценочная стоимость составляла около 800 тысяч долларов, была продана более чем за 1.5 миллиона долларов. Работа «Круг животных», посвященная 12 зодиакальным скульптурам из императорских садов, разграбленных английскими и французскими войсками во время Второй опиумной войны, была продана за 5.4 миллиона долларов.

Вейвей также активно продолжает создавать социально значимые активистские проекты как отклик на текущие события, такие, как землетрясение и кризис беженцев.

Олафур Элиассон

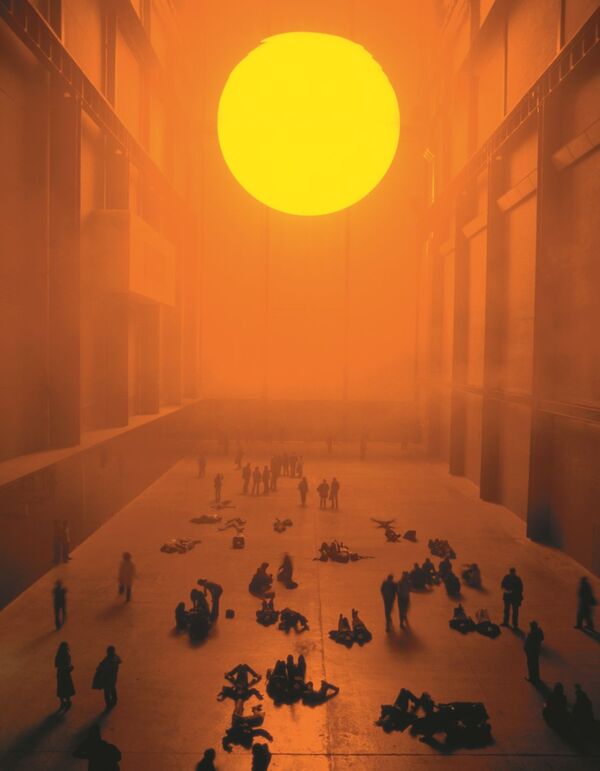

Олафур Элиассон. «The Weather Project», 2003 / «Ледяные часы (Ice Watch)», Лондон, 2014

Деятельность художника охватывает множество направлений, включая инсталляцию, скульптуру и перформанс. Его работы часто исследуют темы восприятия, взаимодействия человека с окружающей средой, и предполагают иммерсивность. Так, для работы «Ice Watch» на улицы Лондона было привезено 100 тонн фрагментов ледника из океанических вод для привлечения внимания к экологической проблеме, приглашая зрителей к прямому взаимодействию с кажущейся отдаленной проблемой.

Элиассон сотрудничает с галереями Tanya Bonakdar и Victoria Miro. В 2003 году художник представлял Данию на Венецианской биеннале.

Инсталляция «The Collectors» 2016 года была продана на аукционе Sotheby’s в 2019 году за более чем 4 миллиона долларов. Также нередко Элиассон продает части масштабных инсталляций и связанные с ними по тематике работы, как, например, «The Weather Series» 2003–2004 года. Серия включает в себя различные работы, которые исследуют атмосферные явления. Некоторые из этих работ были проданы на аукционах, достигая цен в диапазоне от 50 до 200 тысяч долларов.

Олафур Элиассон. «Mediated Motion», 2001 / «Комната для одного цвета (Room for one colour)», 1997

Важным аспектом его деятельности также является активное участие в экологических и социальных инициативах. Совместно с инженером Фредериком Овеном художник создал проект «The Little Sun» — солнечную лампу для людей в регионах без доступа к электричеству. Этот проект также способствует развитию местной экономики, поскольку лампы продаются через местные сообщества.

Также Элиассон активно сотрудничает с различными экологическими и социальными организациями, такими как «Greenpeace» и «The World Wildlife Fund». Он использует свои выставки и инсталляции для распространения информации о проблемах экологии и устойчивого развития.

Дэмиан Хёрст

Демиан Хёрст. «Физическая невозможность смерти в сознании живущего», 1991 / «Царство Отца (The Kingdom of the Father)», 2007

Один из самых известных современных художников, ключевая фигура группы «Young British Artists». В его творчестве центральное место занимают темы жизни и смерти, а также коммерциализации искусства, находя воплощение в объектах, инсталляциях и живописи. Нередко его работы подвергаются критике из-за провокационных тем или неоднозначных этических составляющих, что делает их крайне обсуждаемыми.

Работы Хёрста представлены в галереях «White Cube» и «Gagosian Gallery», которые являются одними из самых влиятельных в мире современного искусства. Выставки проходят в ведущих музеях мира, включая Тейт Модерн и Музей современного искусства в Нью-Йорке.

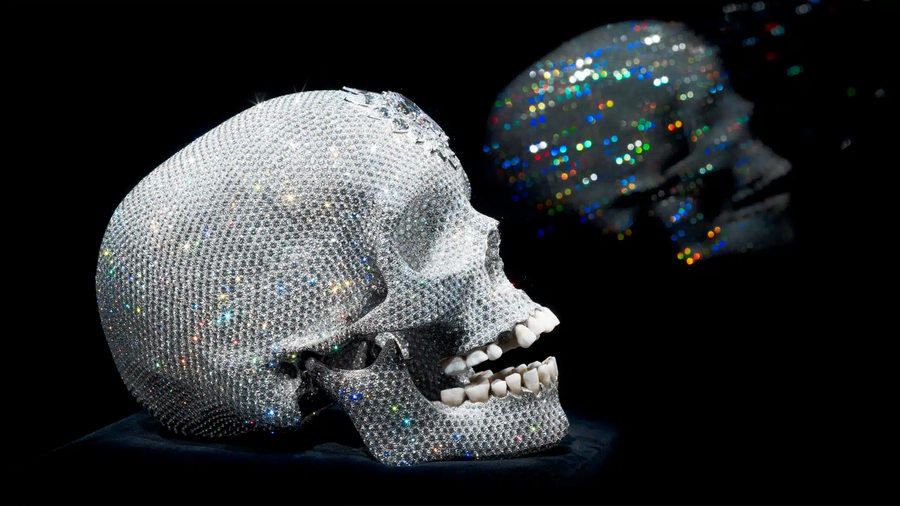

Демиан Хёрст. «Бриллиантовый череп (For the Love of God)», 2007 / «Аптека», 1992

Дэмиан Хёрст занимает одно из ведущих мест в списках самых дорогих современных художников. По оценке издания «Sunday Times» он является самым богатым живущим художником в мире, его состояние на 2010 год оценивалось в 215 миллионов фунтов стерлингов.

В 2008 году его работа «For the Love of God» была продана за 50 миллионов долларов, что стало одним из самых высоких показателей на рынке современного искусства. Она остается самым дорогим произведением искусства ныне живущих художников.

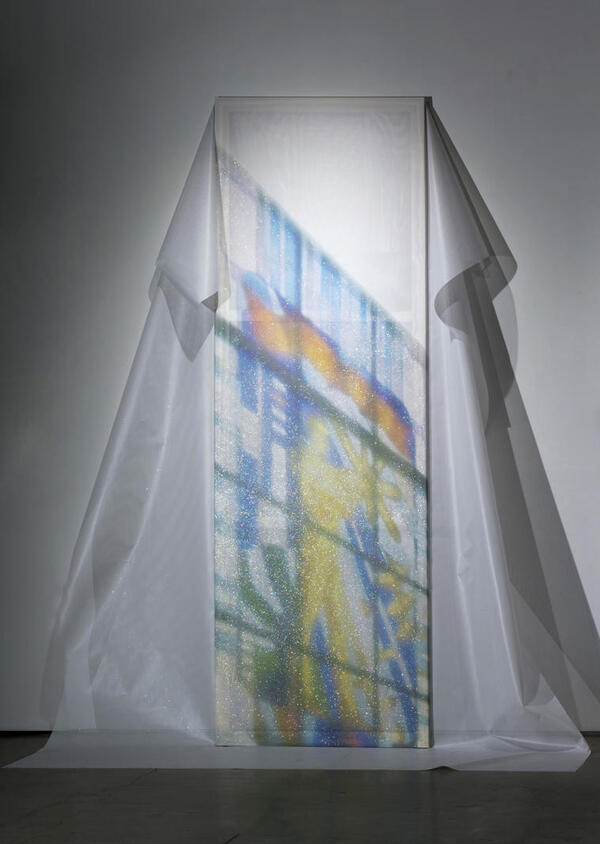

Джефф Уолл

Джефф Уолл. «Имитатор», 1982 / «Молоко», 1984

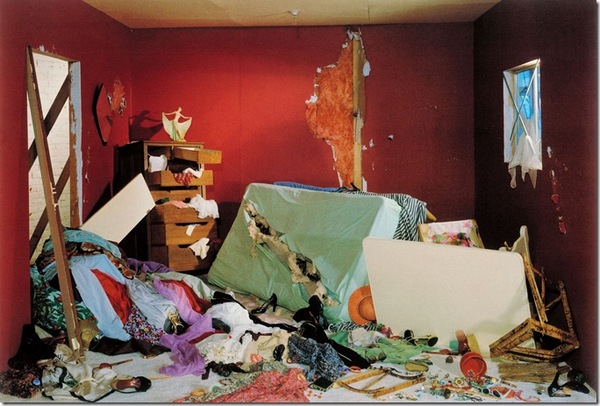

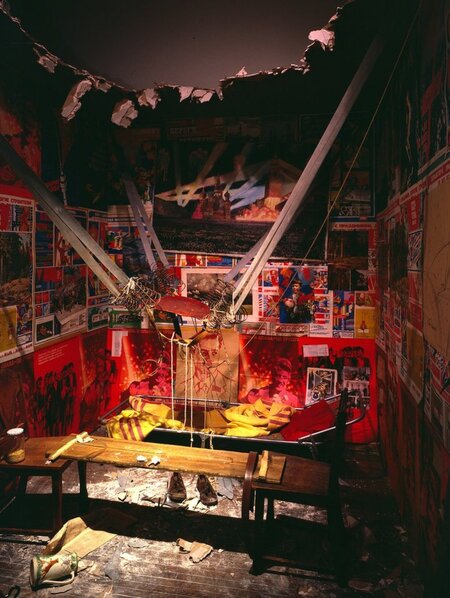

Канадский фотограф и художник, известный своими фотографическими произведениями, инсталлируемыми в лайтбоксах. Его работы, такие как «Внезапный порыв ветра» и «Разрушенная комната», сочетают элементы фотографии и живописи, создавая визуальные нарративы на плоскости. Уолл создает сложные постановочные композиции, выверяя все элементы и освещение, часто отсылая к известным произведениям искусства или имитируя ранее виденные повседневные ситуации, вместо того, чтобы запечатлеть их непосредственно. Фотография рассматривается не только как способ документации, но и как художественный медиум.

Уолл исследует сложные взаимодействия между реальностью и тем, как она изображена в искусстве, подчеркивая, что фотографии могут манипулировать восприятием и создавать иллюзии. Его работы часто затрагивают социальные аспекты, побуждая зрителей к размышлению о контексте и значении изображаемого.

Джефф Уолл. «Разрушенная комната», 1978 / «Внезапный порыв ветра», 1993

Произведения Уоллла выставляются в Музее современного искусства в Нью-Йорке (MoMA), Тейт Модерн и центре Помпиду, а также представлены в известных галереях, таких как David Zwirner и Gagosian.

Уолл является одним из самых востребованных фотохудожников на рынке современного искусства. Работа «A Sudden Gust of Wind» была продана на аукционе Sotheby’s в 2014 году за 3.6 миллиона долларов, что стало рекордной ценой для работ Уолла. В 2017 году его работа «The Boy Who Was Always Looking» была продана за 1.5 миллиона долларов на аукционе Phillips.

Синди Шерман

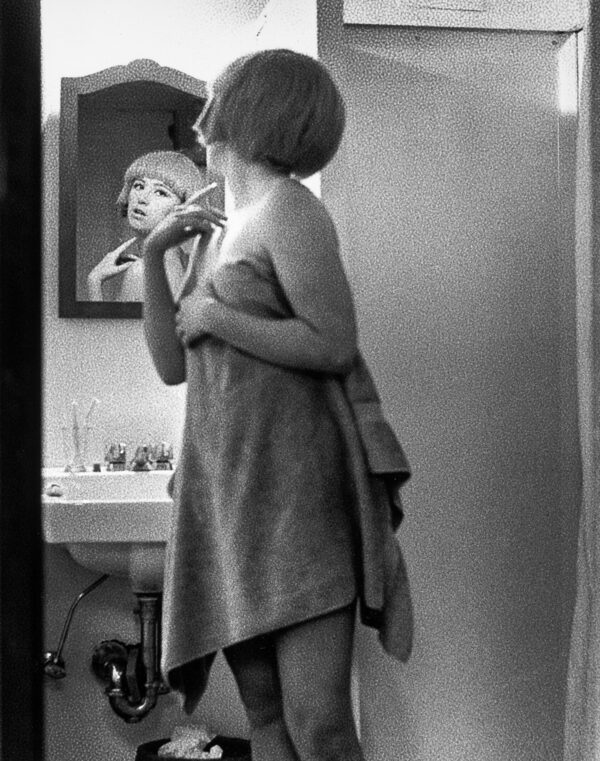

Синди Шерман. Из серии «Кадры из фильмов без названия»: № 2, 1977 / № 21, 1978

В рейтинге ArtReview «Сто самых влиятельных персон в арт-мире-2011» Синди Шерман заняла 7 место. Художница использует фотографию как средство для исследования сложных тем, таких как идентичность, гендерные роли в обществе и представление женщин в культуре. Её работы часто представляют собой критику медийных и социальных стереотипов.

Шерман работает с концептуальной фотографией, создавая автопортреты, на которых играет разнообразные роли. Примеряя для кадра новый образ, художница старается убрать личное насколько возможно, полностью трансформируя собственный облик.

Синди Шерман. Из серии «Кадры из фильмов без названия»: № 45, 1979 / № 52, 1979

Один из самых известных проектов художницы — серия «Кадры из фильмов без названия (Untitled Film Stills)» (1977-1980), включающая около 70 изображений. На снимках Шерман примеряет на себя наиболее устойчивые и узнаваемые образы женских персонажей кинематографа 50-х и 60-х годов, имитируя карточки со стоп-кадрами из фильмов, выпускаемых для их продвижения. Несмотря на схожесть с различными кинолентами, Шерман никогда не делала отсылок к конкретной картине, чему Розалинда Краусс дала определение «копии без оригинала»:

«Некоторые люди говорили мне, что помнят фильм, на основе которого сделана одна из моих фотографий, но в действительности я не имела в виду конкретный фильм» — Синди Шерман

Синди Шерман. Без названия № 153, 1985 / Без названия № 92, 1981

Художница работает с различными контекстами, например, сюжетами сказок и живописными портретами XV–XIX веков, но неизменным оставалось отсутствие у работ конкретизирующего названия, помимо номера.

Произведения Шерман выставляются в ведущих музеях и галереях по всему миру, включая Музей современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке, Центр Помпиду в Париже и Тейт Модерн в Лондоне. Она представлена такими галереями, как «Metro Pictures» в Нью-Йорке и «Sprüth Magers» в Берлине и Лос-Анджелесе.

В 1995 году Музей современного искусства в Нью-Йорке приобрел серию «Untitled Film Stills» за 1 миллион долларов. В 2011 году работа «Без названия № 96» была продана на аукционе Sotheby’s за 3,89 миллиона долларов, став самой дорогой фотографией, когда-либо проданной на тот момент.

Синди Шерман. Без названия № 224, 1990 / Без названия № 96, 1981

«Шерман — квинтессенция постмодернистского художника»

— так пишет Уилл Гомперц в книге «Непонятное искусство». Умело сочетая концептуализм и перформанс в оболочке из образов популярной культуры, художница создает многослойные высказывания на острые социальные темы, используя намеки и предлагая материал для размышления. Элементы популярной культуры делают работы более доступными для понимания широкой публикой, а критический посыл «Кадров из фильмов без названия» был особенно актуален во время второй волны феминизма и антиконсьюмеристских протестов.

AES +F

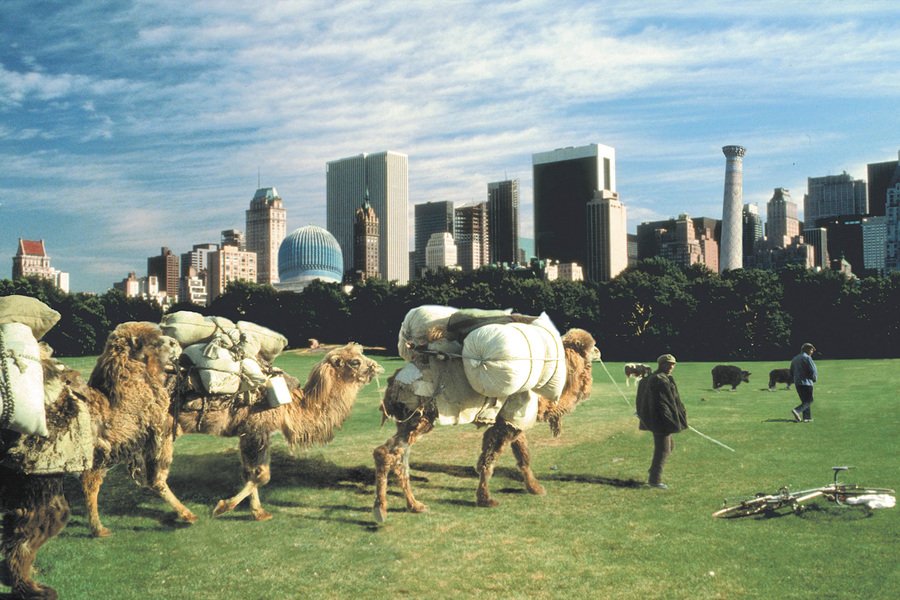

AES+ F. «Подозреваемые», 1997 / «Центральный парк, Нью-Йорк», из серии «Свидетели будущего. Исламский проект», 1996

Группа AES+F основана в 1995 году и состоит из художников Татьяны Арзамасовой, Лева Евзовича, Евгения Святского и фотографа Владимира Фридкеса, создает мультидисциплинарные проекты, обращаясь к перформансу, инсталляции, живописи, скульптуре и цифровым технологиям. Сама группа на сайте определяет своё творчество как «социальный психоанализ».

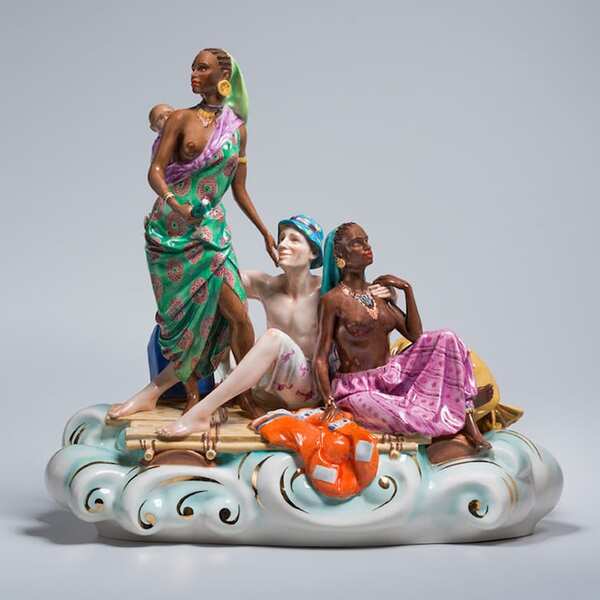

Работа «Подозреваемые» — серия портретов 7 девочек из благополучных семей и 7 преступниц из колонии строгого режима. Подчеркивая предвзятость образа, существующую в сознании зрителя, художники перемешивают портреты, предлагая зрителям угадать. Серия «Последнее восстание», показанная на Венецианской биеннале в 2007 году, содержит отсылки к образам классического искусства, современной культуре компьютерных игр и эстетике китча.

AES+ F. Тондо № 3 из серии «Allegoria Sacra, Рыцарь и Смерть», 2012 / « Средиземное море № 8 (Mare Mediterraneum #8)», 2018

Работа «Средиземное море» отсылает к социально-политическим аспектам кризиса беженцев, мигрирующих в Европу с Ближнего Востока.

У группы насчитывается более 100 персональных выставок, в том числе в Тейт, центре Помпиду, Музее современного искусства в Москве, музее Гараж, Государственном русском музее в Санкт-Петербурге. Творчество группы представляет галерея Триумф, Anna Schwartz gallery, Art Statements Gallery.

За проект «Allegoria Sacra» группа получила премию Сергея Курёхина 2011 года, главную награду Премии Кандинского 2012 года, главную награду фестиваля NordArt 2014 года. На аукционах цена на работы группы варьируется от 581 до 38 407 долларов. Рекордная цена для работ группы — 38 407 долларов США за «Последний бунт: Собор», проданную на аукционе Phillips в 2010 году.

Валерий Чтак

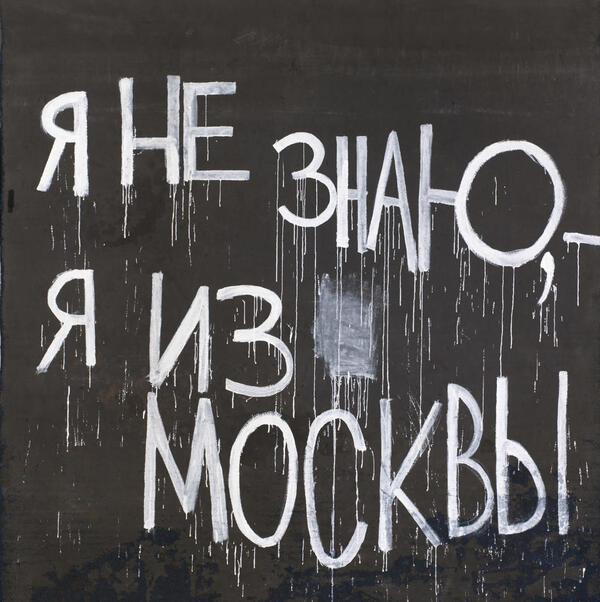

Валерий Чтак. Из серии «Это просто совпадение», 2019 / «Я не знаю, — я из Москвы», 2019

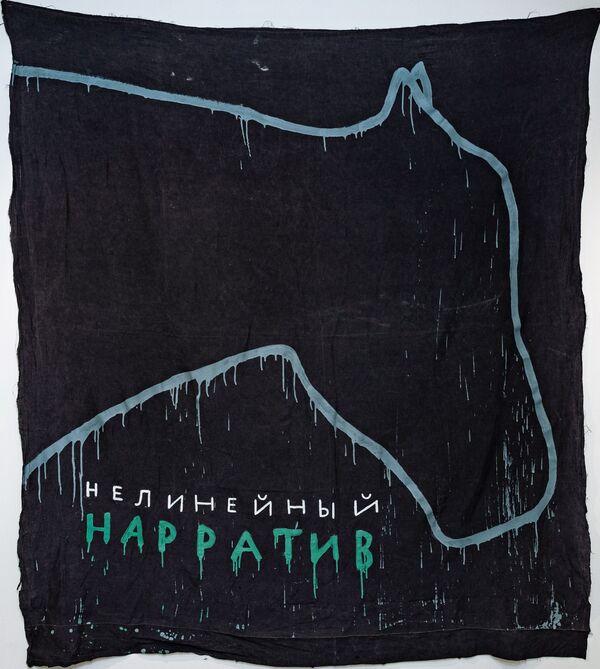

Один из наиболее узнаваемых художников благодаря эстетике, заимствованной из стрит-арта и ёмким надписям, отсылающим к работам концептуалистов. В творчестве немало работ на нехудожественных материалах, таких как, например, картон, фанера или ткань, фактура которых часто не полностью перекрыта.

Чтак не пояснял свои работы, оставляя интерпретацию подчеркнуто открытой для зрителя, хотя часто на первый взгляд у работ и нет второго дна — надписи напоминают обрывки знакомых фраз из повседневности. Также Чтак добавляет в работы и ребусы, надписи на других языках, вопросы из области философии и cultural studies, институциональной или социальной критики.

«Вот я придумал фразу… Мне она нравится, потому что в ней нет никакого вообще смысла. Понятно каждое слово в отдельности, но что я хочу сказать? Да ничего я не хочу сказать — я дадаист»

Валерий Чтак. «Нелинейный нарратив», 2023 / «Музей одного и того же», 2019

Художник сотрудничал с московскими галереями Paperworks, Regina, Triangle, Syntax. Его работы находятся в собраниях Московского музея современного искусства (Москва), Третьяковской галереи. В 2022-м Чтак получил титул «художник года» по версии Cosmoscow. Насчитывается более 30 персональных выставок.

На аукционах цена на работы Чтака варьировалась от 642 до 11 236 долларов. Рекордной ценой на аукционе является 11 236 долларов США за картину «Рождение», проданную на Phillips в 2011 году.

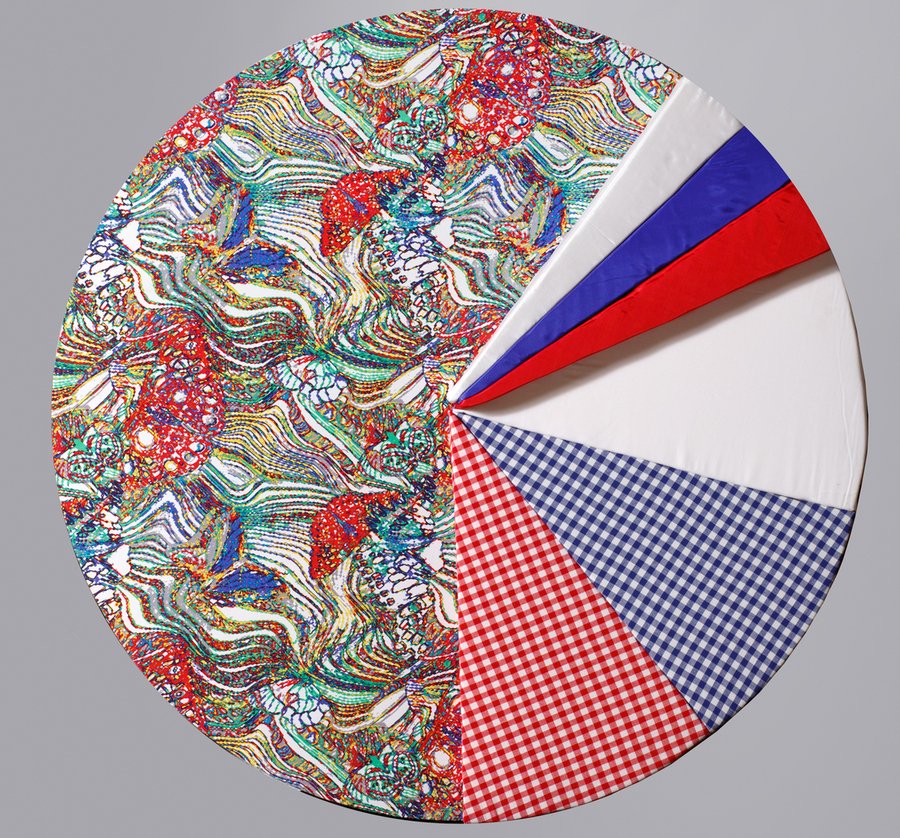

Ирина Корина

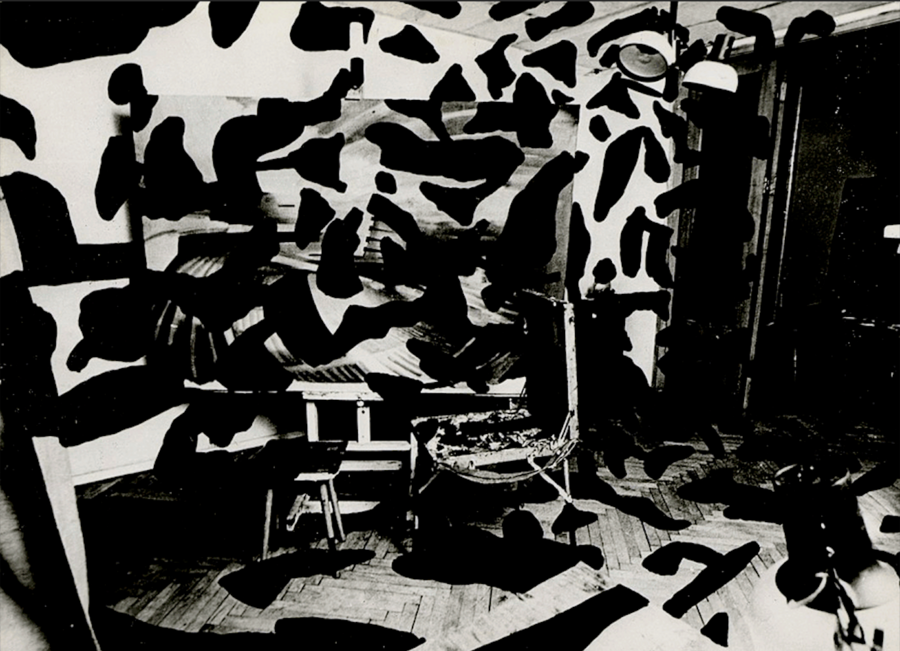

Ирина Корина. «Камуфляж», 2001 / Из серии «Неизвестное конечно», 2018

Художница создает объекты из фактурных материалов, а также тотальные инсталляции. Ее работы связаны с исследованием человеческих эмоций, памяти, культуры и восприятия реальности. Корина приглашает зрителя в похожее на абстрактные театральные декорации иное пространство, акцентируя внимание на материале, часто кустарном и заимствованным из народного китча, переосмысленном и приобретающем новую форму в произведении.

На сайте художницы в разделах с документацией проектов не помещены тексты концепций, и становится ясно, что это намерение художницы — для серии «Неизвестное конечно» Корина делает исключение и помещает цитату В. Леденёва:

«…если в предыдущих работах Корина, совмещая различные материалы, уровни культурных ассоциации и эмоциональных положений, балансировала как бы на грани языка, ускользая от четких категоризаций, то ее новый проект представляет собой неизвестное в чистом виде»

«Без названия», 2014 / «Соц. опрос: Есть ли у Вас дома Российский флаг?», из серии «Инфографика», 2014

Художница сотрудничает с XL галереей и галереей Триумф. Корина становилась финалисткой Премии Кандинского в номинации «Проект года» в 2011 и 2014 годах, а в 2012 стала лауреаткой итальянской премии «Terna». Работы участвовали в Венецианской биеннале в 2009 и 2017 годах, а также представлены на ярмарках Cosmoscow и Art Moscow.

Цены на работы Кориной от 1 337 долларов до 10 364 долларов. Работа «Смайл» была продана на аукционе Vladey в 2013 году за 10 364 доллара.

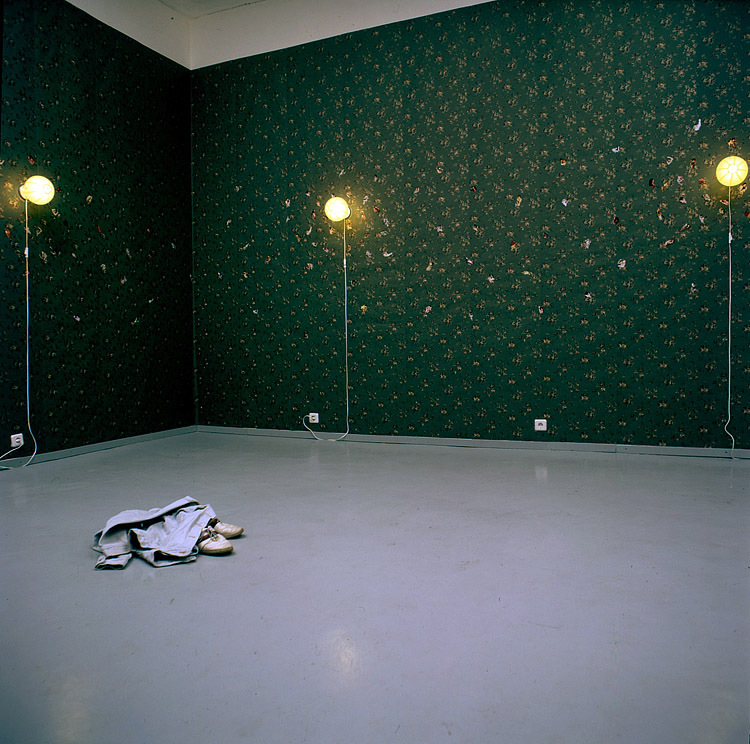

Ирина Нахова

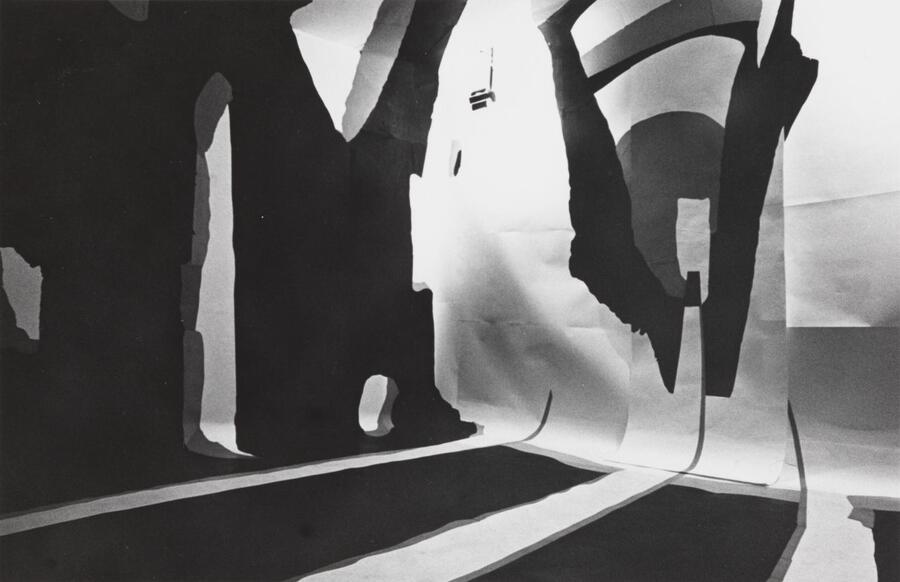

Ирина Нахова. «Комната № 1», 1983. / «Комната № 4», 1986

Художница одной из первых в России начала работать с инсталляцией, и создала первые тотальные инсталляции или энвайронменты. Активное взаимодействие с кругом «московского концептуализма» оказало влияние на творчество Наховой. Впоследствии художница начала работать и с мультимедийными проектами, включающими видеоарт.

«Четыре комнаты», созданные с 1984 по 1987 год в квартире художницы, положили начало её творческой карьере и заложили основу её метода — создание вымышленного пространства, стирающего грани привычного. Для работы «Гладильные доски» Нахова создала несколько полотен из графического шёлка с фотопечатью изображений женских спин, обтянув ими поверхность гладильных досок и утюгов. Хрупкость материала и изображенного контрастирует с выбранными объектами и создает визуально-смысловой парадокс, приглашающий к рассуждению.

Ирина Нахова. «Комната № 2», 1984. / «Гладильные доски», 2001

«В инсталляциях Наховой часто присутствуют архитектура и скульптура, но не меньшее место занимает и живопись — не картина как предмет, а именно живопись как жест»

— Екатерина Дёготь

Ирина Нахова. «Без названия. Фигуристки», 2013 / «Без названия. Руководящий состав», 2013

Проект «Без названия», получивший премию Кандинского в 2013 году, состоит из видео «Без названия», принта на холсте «Фигуристки» и объекта «Руководящий состав». Нахова работала с личным архивом и историей семьи, художницу волновала тема коллективной памяти и манипулирования историческими данными.

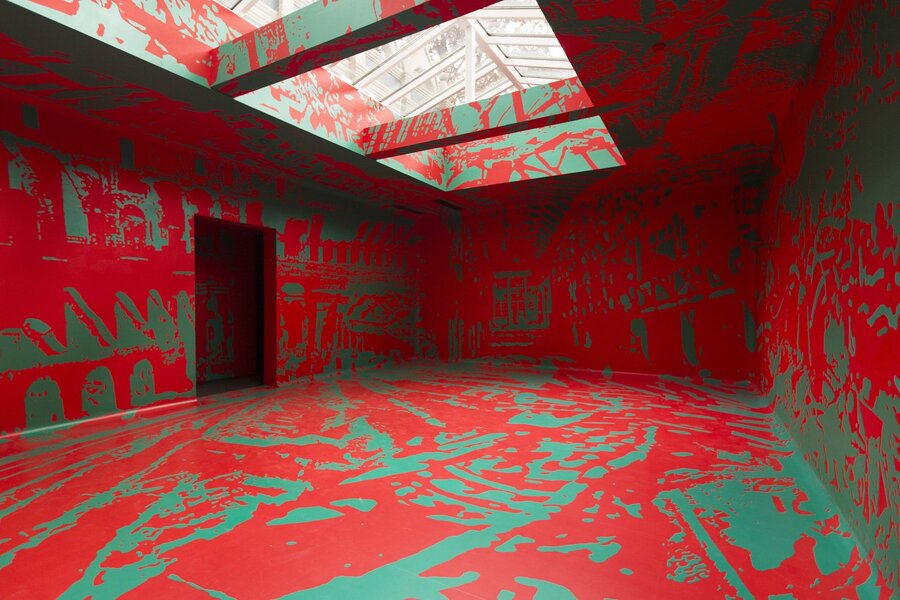

Работы созданные для Венецианской биеннале 2015 года продолжают логику исследования пространства и активного взаимодействия с ним, как со стороны художницы, так и зрителя. Так, Нахова обыграла архитектурные особенности павильона — например, через световые люки на потолке непропорционально огромная голова лётчика смотрела на небо, словно призывая зрителя повторить. Один из залов бвл полностью покрыт красно-зелеными паттернами, стирая границы пространства по аналогии с «Комнатами».

Ирина Нахова. «Зелёный павильон», Венецианская биеннале, 2015

Нахова получила приглашение на участие в зарубежных выставках после аукциона Sotheby’s, впервые прошедшего в Москве в 1988 году, что поспособствовало развитию карьеры. Проект InArt включил Нахову в топ-5 признанных российских авторов в 2017 году. Художница получила множество наград и стипендий, наиболее значительная из которых Премия Кандинского 2013 года. Также Нахова стала первой женщиной-художницей, удостоившейся персонального проекта в Павильоне России на Венецианской биеннале в 2015 году.

Соотрудничает с галереей pop/off/art. Работы художницы находятся в коллекциях Tate Modern, The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, Государственной Третьяковской галереи. Цена на работы Наховой варьировалась от 458 долларов США до 31 169 долларов. Картина «TRIPTYCH» 1983 года была продана на аукционе Sotheby’s в Лондоне в 2009 году 31 169 долларов.

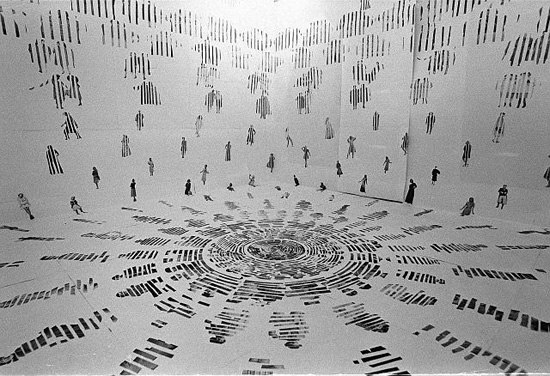

Илья и Эмилия Кабаковы

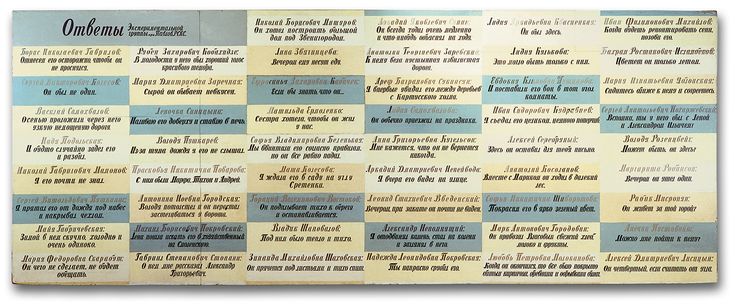

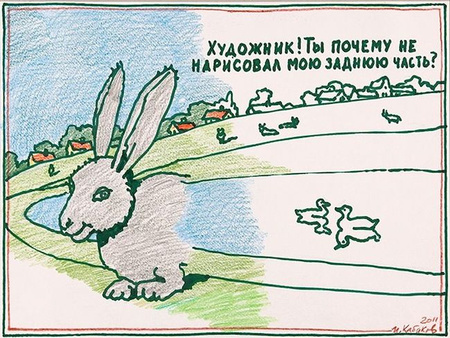

Илья Кабаков. «Ответы экспериментальной группы», 1971 / «Художник! Ты почему не нарисовал мою заднюю часть?», 2011

Кабаков яркий представитель и один из основателей «московского концептуализма». Он часто обращается к теме памяти, идентичности и жизни в советском обществе, задействуя элементы его эстетики. Он исследует, как индивидуальный опыт пересекается с коллективной памятью и историей, создавая многослойные нарративы. С 1988 года подписывает работы совместно с женой.

Кабаков работал иллюстратором книг, и в начале создавал текстовые и графические произведения. В 1960-х Кабаков начал активно заниматься художественной деятельностью, к середине десятилетия его работы были и на зарубежных выставках неофициального искусства, и в 1965 году появилась первая инсталляция художника «Мальчик».

«Художник обязательно должен работать с коллективной памятью людей»

— Илья Кабаков

Илья Кабаков. «Человек, улетевший в космос из своей комнаты», 1985 / «Шесть картин о временной потере зрения (Они красят лодку)», 2015

К 1980-м в творчестве Кабакова укрепляются «тотальные инсталляции» — пространства, наполненные предметами наподобие театральных декораций, и меняющих пространство наподобие «Комнат» Наховой. Первой завершенной стала инсталляция «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» 1985 года, впервые экспонированная в его мастерской.

Получив стипендию немецкого фонда DAAD и приглашение поработать в Берлине в 1989 году, Кабаков эмигрирует, и последующие произведения создает за пределами России.

Илья и Эмилия Кабаковы. «16 веревок», Музей в Эчиго-Цумари, Япония, 2022 / «Мечты Кабаковых», 2022

К 2000-м популярность художников возросла не только в зарубежном пространстве, но и в России. В 2004 прошли сразу несколько выставок — «Десять персонажей» в Третьяковской галерее, «Случай в музее и другие инсталляции» в Эрмитаже и 9 работ 1994–2004 годов показали в московской галерее «Стелла-Арт».

Самая большая ретроспектива Кабаковых была показана в Москве в 2008 году сразу на на трех площадках: ГМИИ имени Пушкина, ЦСИ «Винзавод» и ЦСИ «Гараж». В 2022 году большая выставка прошла в Японии.

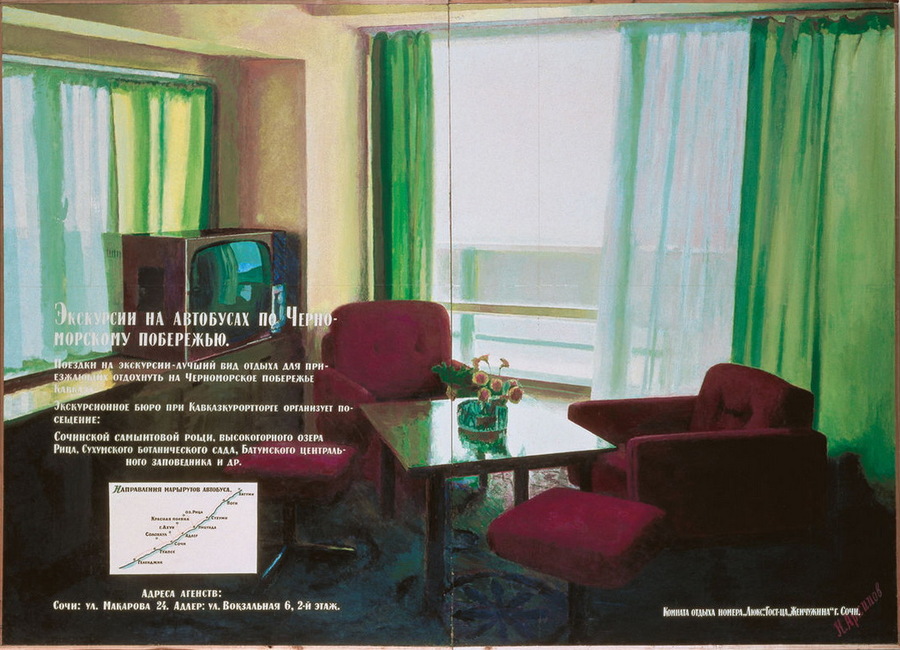

Илья Кабаков. «Завтра мы взлетим (Tomorrow we fly)», 2023 / «Номер люкс», 2006

Работы находятся в собраниях Музея современного искусства в Нью-Йорке, Центра Помпиду, Тейт Модерн, Стедейлик, Третьяковской галереи, Эрмитажа. Представляют художников галереи Thaddaeus Ropac, the Pace, Sproveri. Кабаков участвовал в Documenta IX.

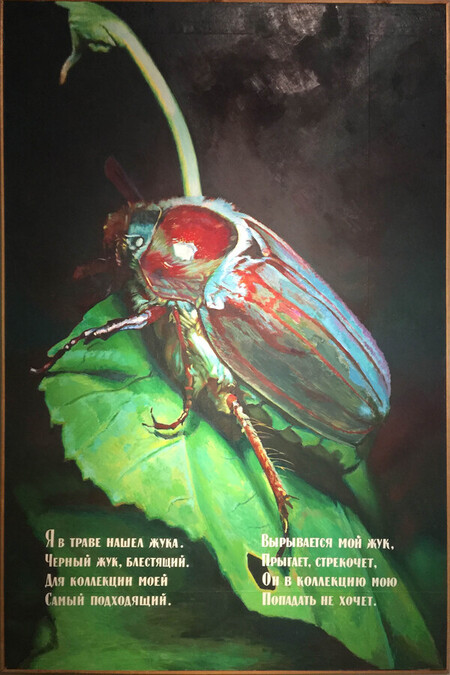

Работы Кабакова являются двумя самыми дорогими когда-либо проданными произведениями современного российского искусства. «Жук» был продан за 5.8 млн долларов в 2008, «Номер люкс» — за 4,1 млн долларов в 2006, обе на аукционе Phillips.

Илья и Эмилия Кабаковы. «Между небом и землёй», 2024 / «Жук», 1982

Не последнюю роль в том, чтобы Илья Кабаков стал одним из самых известных и самым дорогим русским художником сыграл активный интерес западного зрителя к советскому — активная работа художника с элементами этой эстетики привлекала внимание.

Интересно то, что сам Кабаков больше всего ценил выставки в музеях, а система арт-рынка не казалась ему столь привлекательной.

«Единственным местом, где в советской реальности можно было спокойно дышать и даже спать — потому что в общежитии было ужасно — оставались музеи, консерватории, библиотеки. Они были священными оазисами»

— Илья Кабаков

Отличие мирового и российского контекста

Российский контекст в сфере искусства отличается от международного из-за исторических, социальных и экономических факторов. В послереволюционной России художники часто сталкивались с цензурой и ограничениями визуального и смыслового наполнения работ. Также был затруднен доступ к актуальному искусству, и даже работам исторического авангарда, которые находились в запасниках музеев с 30-х по 80-е. Прорывом стала выставка «Париж — Москва» 1981 года, кототрая стала переломным моментом в советской культурной политике.

Выставка «Париж — Москва», 1981. Пушкинский музей / Центр Помпиду, 1979

Немаловажно и то, что система арт-рынка не развивалась постепенно в течение ХХ века, и коммерческий сектор долгое время не был сформирован. Соответственно, и системы поддержки и финансирования искусства в России менее развиты, чем за рубежом. В том числе нет привлекательных налоговых льгот для коллекционеров, а также из-за отсутствия налога на наследство оборот произведений происходит медленнее, чем в западных системах.