Мода на страницах журнала и в клубе «Птюч»: интервью с Игорем Шулинским

В первую половину 1990-х клубная культура еще не была развита — Москва казалась пустой после десяти вечера, напоминая маленький заштатный городок. Но вскоре ситуация резко изменилась. Благодаря энтузиазму нескольких молодых людей из Сокольников, возник новый феномен — журнал «Птюч», который познакомил читателей с явлениями зарубежной и российской арт-сцены, музыки, моды и культурной жизни.

Об истории журнала, клуба и проекта «Птюч Сreative Group» рассказал Архиву российской моды Игорь Шулинский — главный редактор журналов «Птюч» и Timeout, создатель и издатель интернет-журнала «Москвич Mag», куратор профиля магистратуры «Медиа и дизайн» НИУ ВШЭ.

Выпуски журнала «Птюч»

Людмила:: Игорь, расскажите, пожалуйста, что было до «Птюча» в контексте молодежной культуры?

Игорь:: Ничего не было. По сути дела, «Птюч» был новатором. Можно сказать, что модную культуру завезли ленинградцы. Они были адептами и моды, и музыки. Они, в свою очередь, многое взяли у рижан. Рига тогда была форпостом всего того, что происходило в молодежной культуре. Рига была местом, из которого, казалось, можно было «дотянуться до Запада».

Первые фестивали моды проходили именно в Риге. Например, знаменитый «Фестиваль неукрощённой моды» [Ассамблея неукрощенной моды]. В самом начале 1990-х Миша Воронцов с друзьями в сквоте на набережной Фонтанки, 145 стали организовывать вечеринки, в том числе с показами одежды. Вскоре модные питерские ребята стали перебираться в Москву.

Москва была, как в романе «Евгений Онегин» — всем противоположна Петербургу. Она не была такой снобской, холодной. В ней могло зародиться любое начинание.

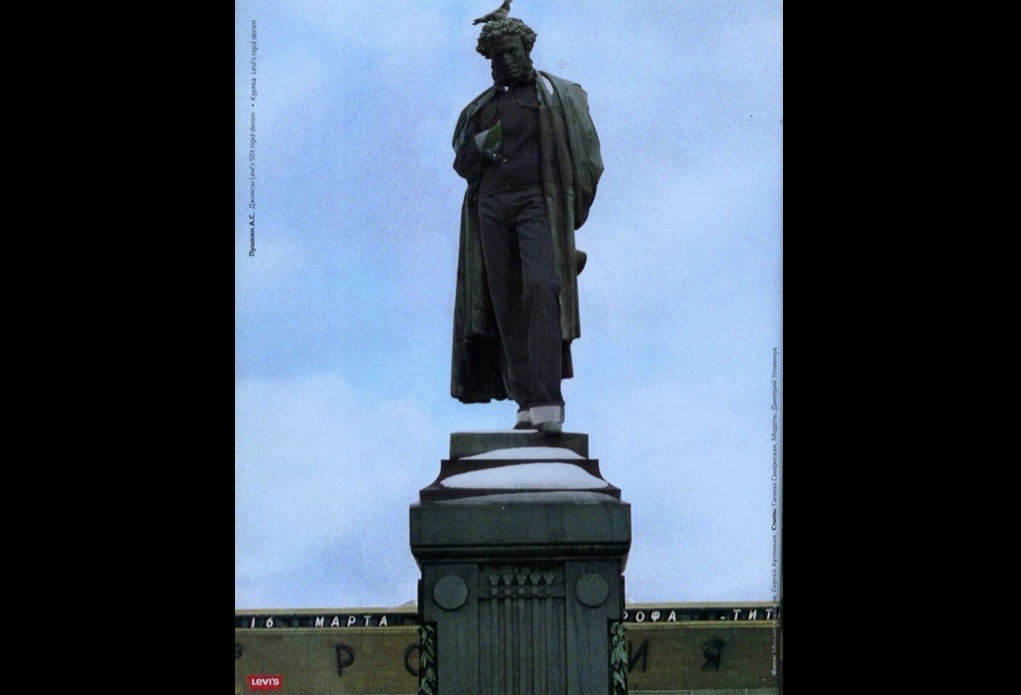

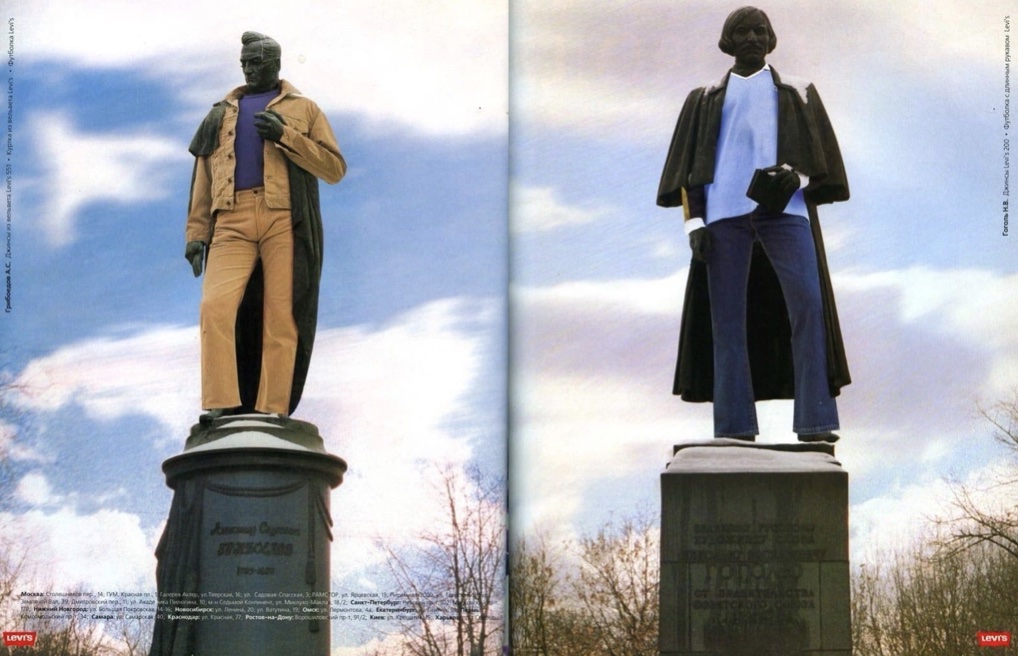

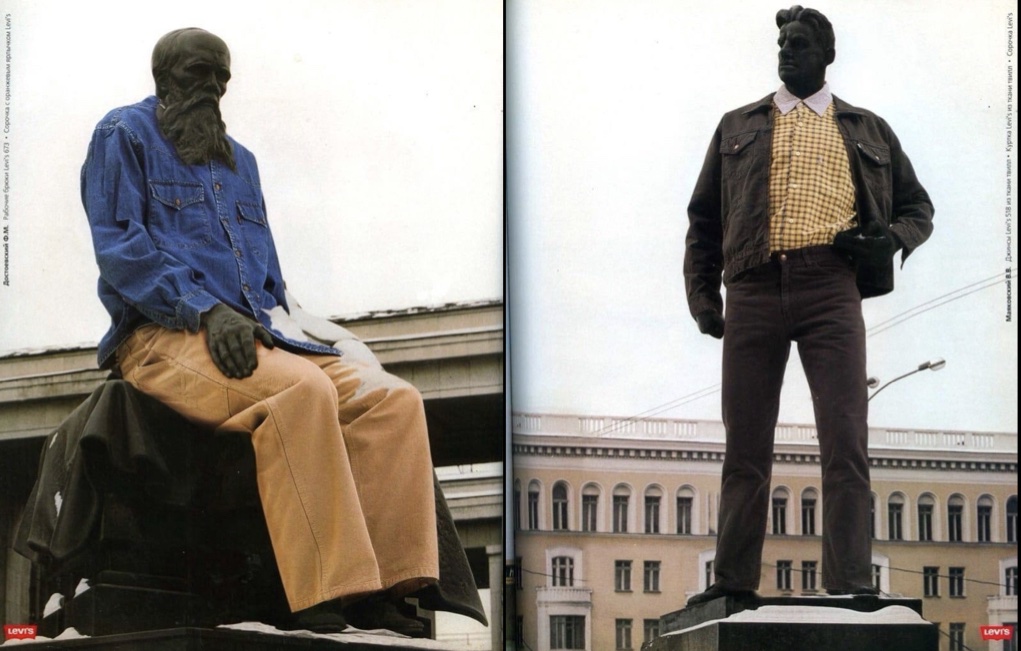

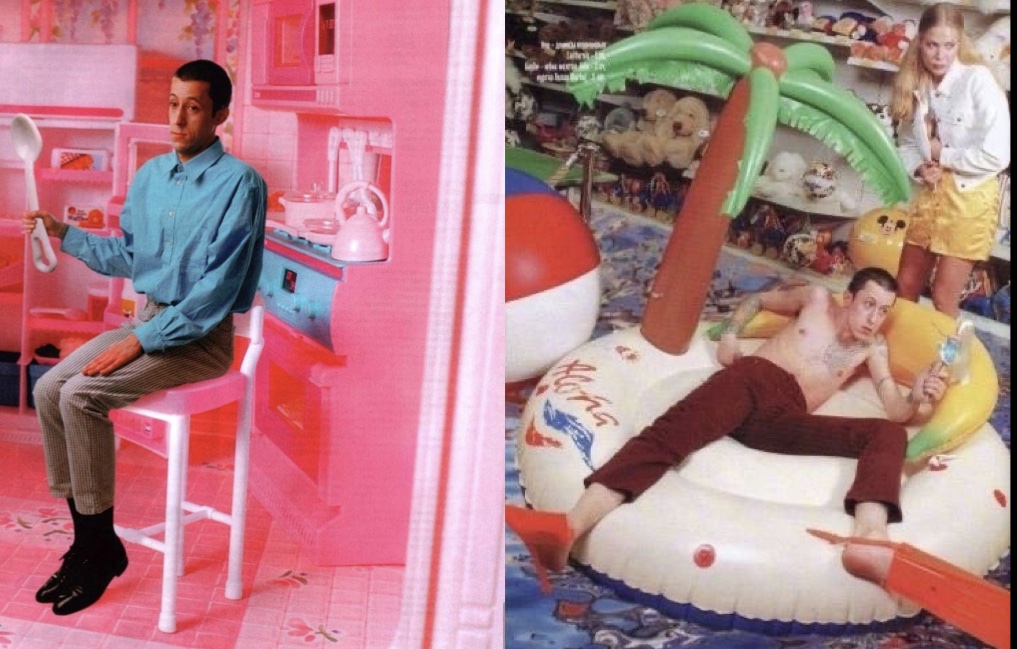

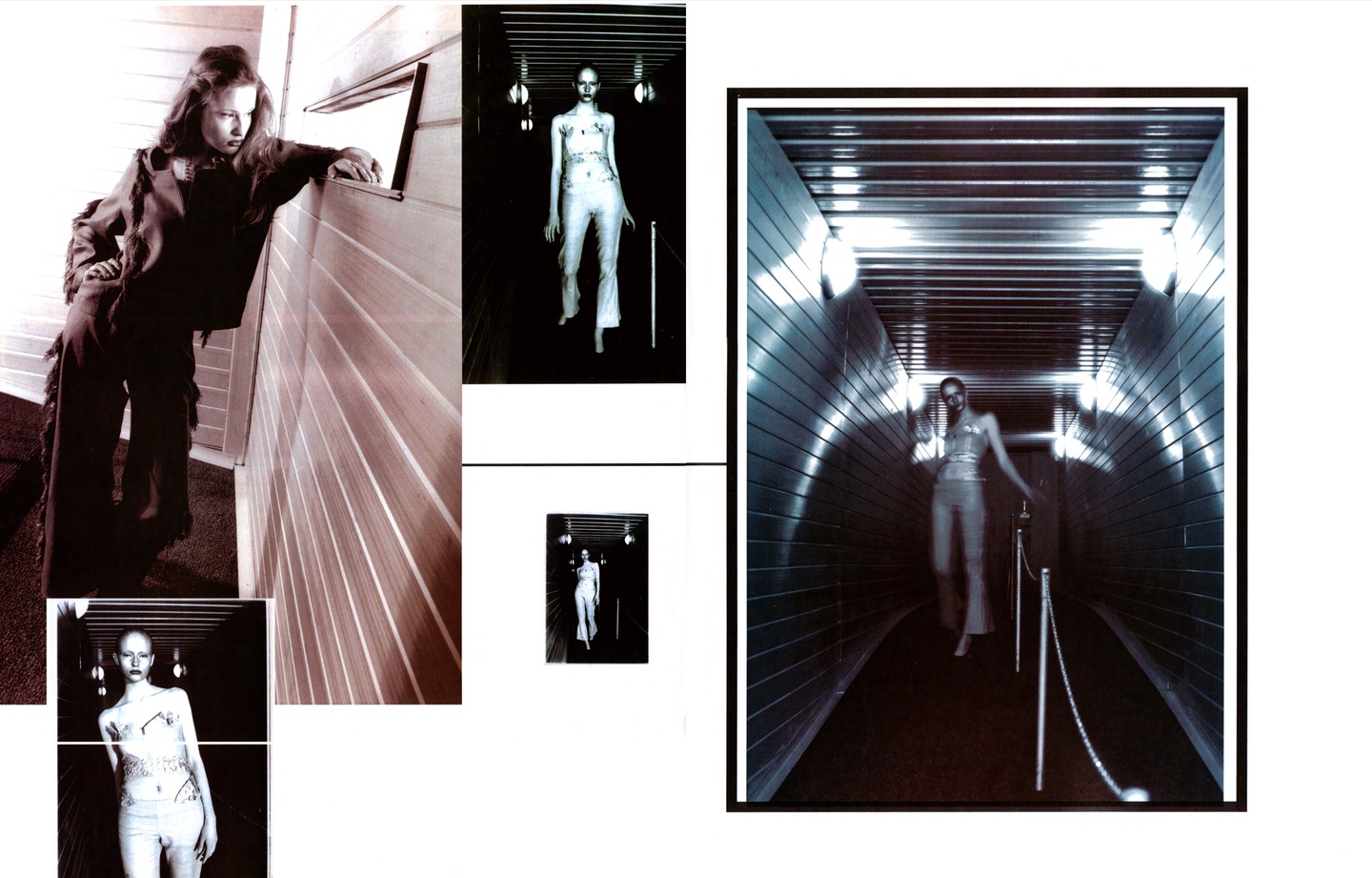

реклама Levi’s в «Птюче», 1998 год / Фото: Михаил Королев, Сергей Артемьев, стиль: Галя Смирнская; Модель: Дмитрий Улиянчук

Игорь: Света Виккерс, которая была, наверное, одним из главных действующих лиц московской сцены, в 1992 году открыла клуб «Эрмитаж», существовавший я бы сказал абсолютно вне какого-то стиля. Там была и модная музыка, и показы моды, и одновременно какой-то треш.

Еще до него открылось богемное место под названием «Белый таракан», у истоков которого стоял знаменитый Арчи [Арчи — Артур Куриленко].

Третьей точкой притяжения более массовой и более, кстати, связанной с модой, был сквот Александра Петлюры на Петровском бульваре. Там собиралось много людей. Иностранцы, добиравшиеся тогда до Москвы, первым делом шли к Петлюре. Например, Француз Пьер Доз, приехав из Парижа, сразу же пошел к Петлюре, который, согласно легенде, подозвал его и сказал: «А, иностранец, иди в Макдоналдс и купи всем гамбургеры». Это было первое, что Доз услышал в России. Собственно, он пошел в Макдоналдс и купил всем бургеры.

1994 год. Банкет в метро: презентация журнала «Птюч» на станции «Красные ворота».

Фото: Николай Малышев

Игорь: Больше особо ничего не происходило. Москва была абсолютно пустая. А потом все начало очень бурлить. И так, можно сказать, совершенно случайно получилось, что несколько ребят из Сокольников, из одного класса, построили маленькую империю под названием «Птюч». Мы все были начитанные, интеллигентные ребята, которым, благодаря родителям, удалось съездить за рубеж. Поэтому мы немного понимали, что происходит вокруг.

Например, мы помогли с организацией Gagarin Party, главного мероприятия, которое буквально разделило всю молодежную культуру на две части: на «до» и «после». После нее, кстати, распался Советский Союз. Это был настоящий взрыв, это была революция. Мы просто попали в нужное время и в нужное место.

Главным нашим интересом в «Птюче» была музыка, вторым — так называемая «Птюч Creative Group», которая занималась созданием адаптированной рекламы. Тогда же не было западной рекламы, ее надо было придумать самим. Это был недолгий период, когда независимым художникам давали возможность создавать рекламу для Levi’s, Coca-cola, Pepsi. И мы все это делали. Возглавляла эту креативную группу Дина Ким, директор «Птюча».

Игорь: Еще одним важным для нас направлением было искусство, куда входила мода, потому что мода в то время еще не была самодостаточной. Никто тогда даже не думал о том, мода делается для того, чтобы покупать и носить одежду. Модой занимались исключительно художники. Кстати, неслучайно, что для первых трех обложек «Птюча» мы сняли именно художников: Владика Монро, Андрея Бартенева и арт-группу «Fenso Lights», потому что они были главными культурными героями времени.

Открыв клуб через несколько месяцев после журнала в 1994-м, мы решили каждый четверг устраивать вечеринки Ивана Салмаксова «Нежность», в рамках которых проводились показы мод. Это происходило практически целый год. И очень много модельеров стали участниками этих мероприятий. Например, первое выступление группы «Вжик», в которую входили Нина Неретина, Донис Пупис и Галя Смирнская, прошло в стенах клуба «Птюч».

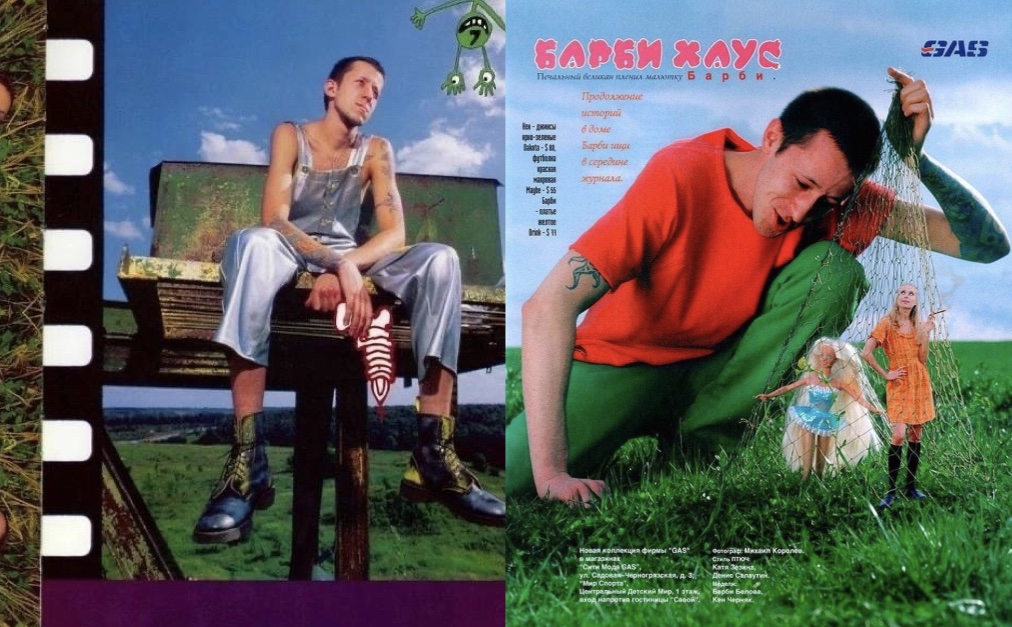

Оля Солдатова показывала там свою коллекцию. Потом мы снимали ее для журнала с Антоном Черняком из «Кровостока» в роли модели. И он настолько нам понравился, что мы решили сделать из него «Птюча». На вечеринках он ездил на велосипеде в костюме «Птюча» и раздавал журналы.

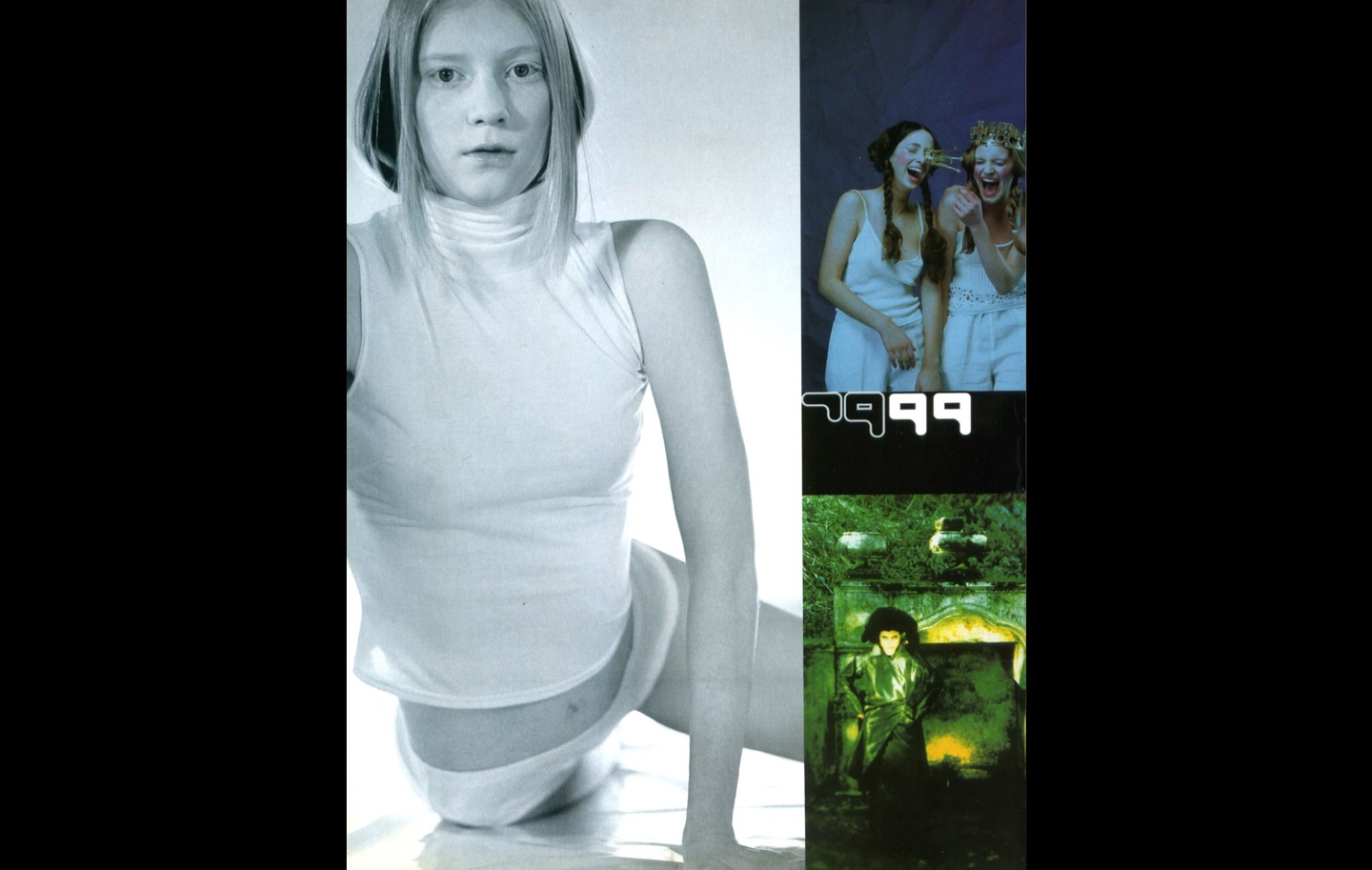

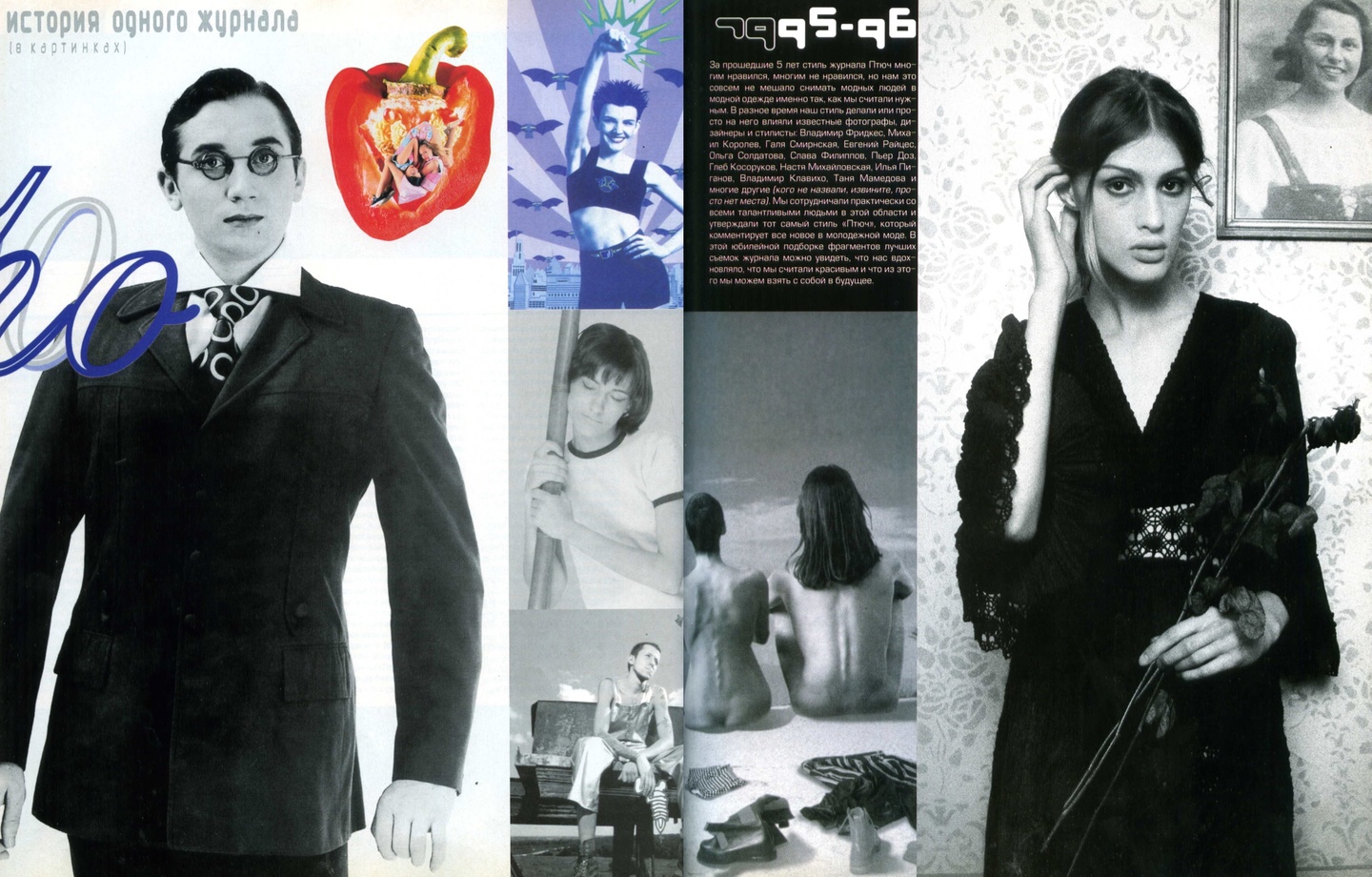

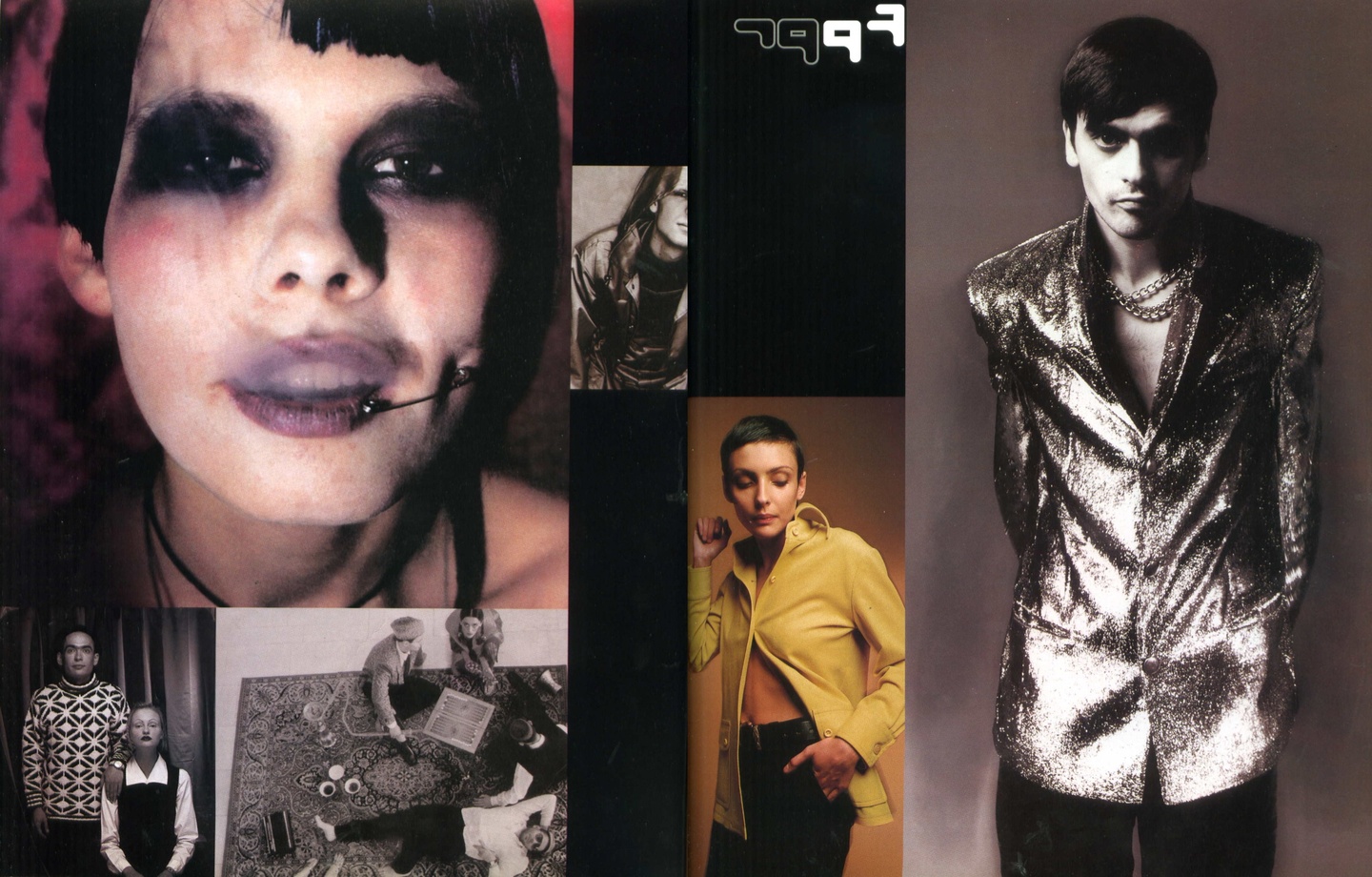

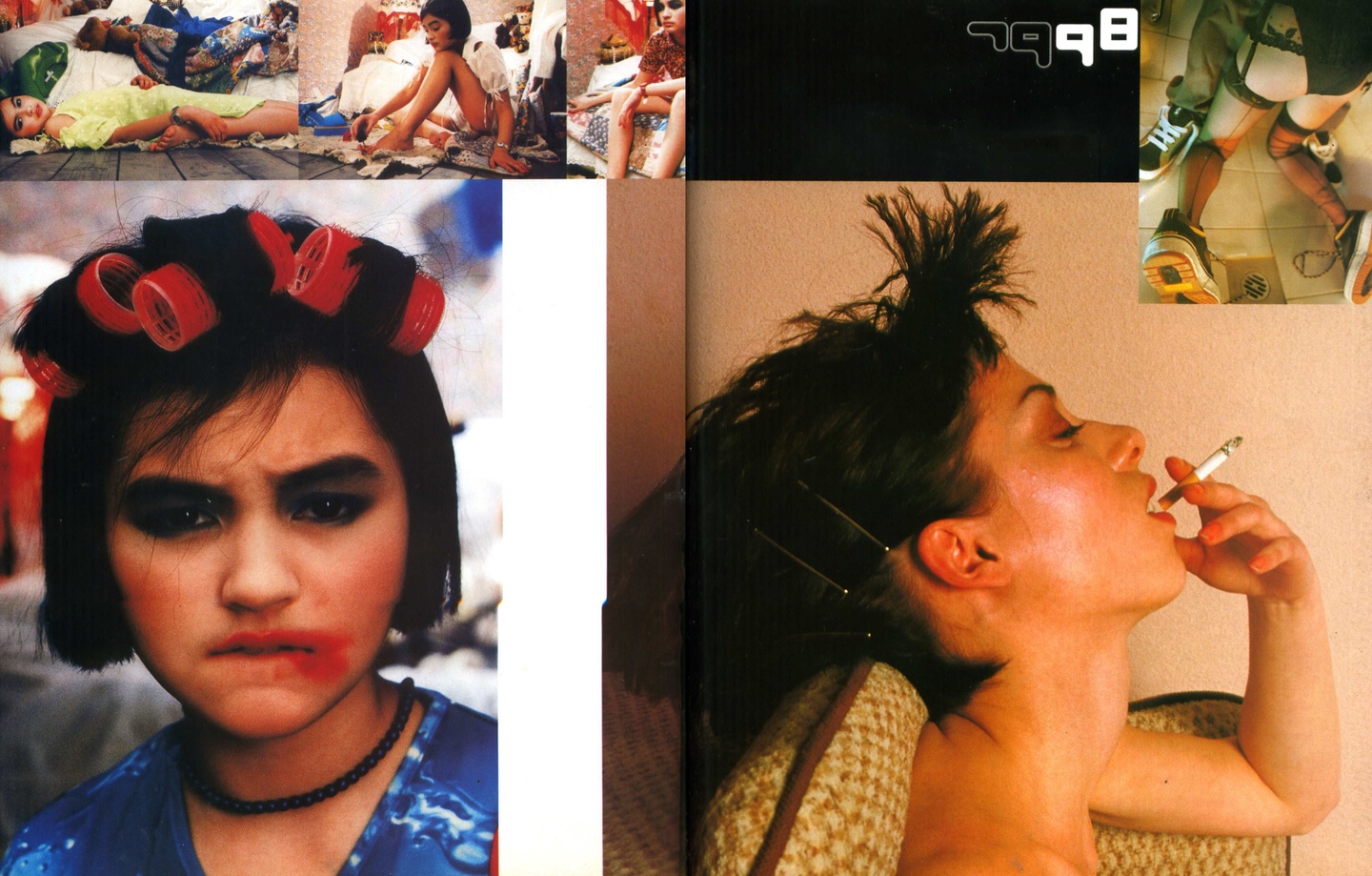

«История одного журнала в картинках» («Птюч», октябрь 1999)

Но вообще это все была тусовка детей интеллигентных родителей, как сказал в свое время Эдуард Лимонов: «Пастернаки и их дети».

Светлана: А художники, показы которых вы устраивали, создавали коллекцию под каждый показ?

Игорь: Да, конечно, они делали коллекцию. Кто-то потом стал дизайнером. А, например, Оля Солдатова осталась художником. Мы снимали их коллекции для журнала, наши знакомые узнавали о них и покупали их одежду. То есть это был очень микро, такой местечковый, но все же бизнес. Покупали те, кто понимал, что они покупают искусство.

Светлана: Дизайнеры в интервью АРМ говорили, что за показы в клубах платили.

Игорь: Мы платили, конечно, как и диджеям. Мы же продавали билеты. К нам стояла очередь. Иногда два часа не могли попасть в клуб. Клуб-то был маленький, человек на 200. Билет стоил 20 долларов. Все готовы были заплатить. Но мы не всех пускали, конечно.

Людмила: То есть действовал фейс-контроль?

Игорь: Да, и очень непростой. Пройти его было довольно сложно.

Программа Птюч-клуба с 13.06.1995 по 17.06.1995

Ольга Солдатова готовится к показу своей коллекции в клубе «Птюч». Художники Денис Салаутин (Fenso Lights) и Иван Разумов приняли в нем участие в качестве моделей, 1995. Источник: Москвич Mag

Людмила: А что он из себя представлял?

Игорь: Принципы формировал покойный Ваня Салмаксов. «Позитивный внешний вид и позитивный настрой». И отсутствие пиджаков, настолько пиджак себя скомпрометировал. Время было такое. Полувоенное.

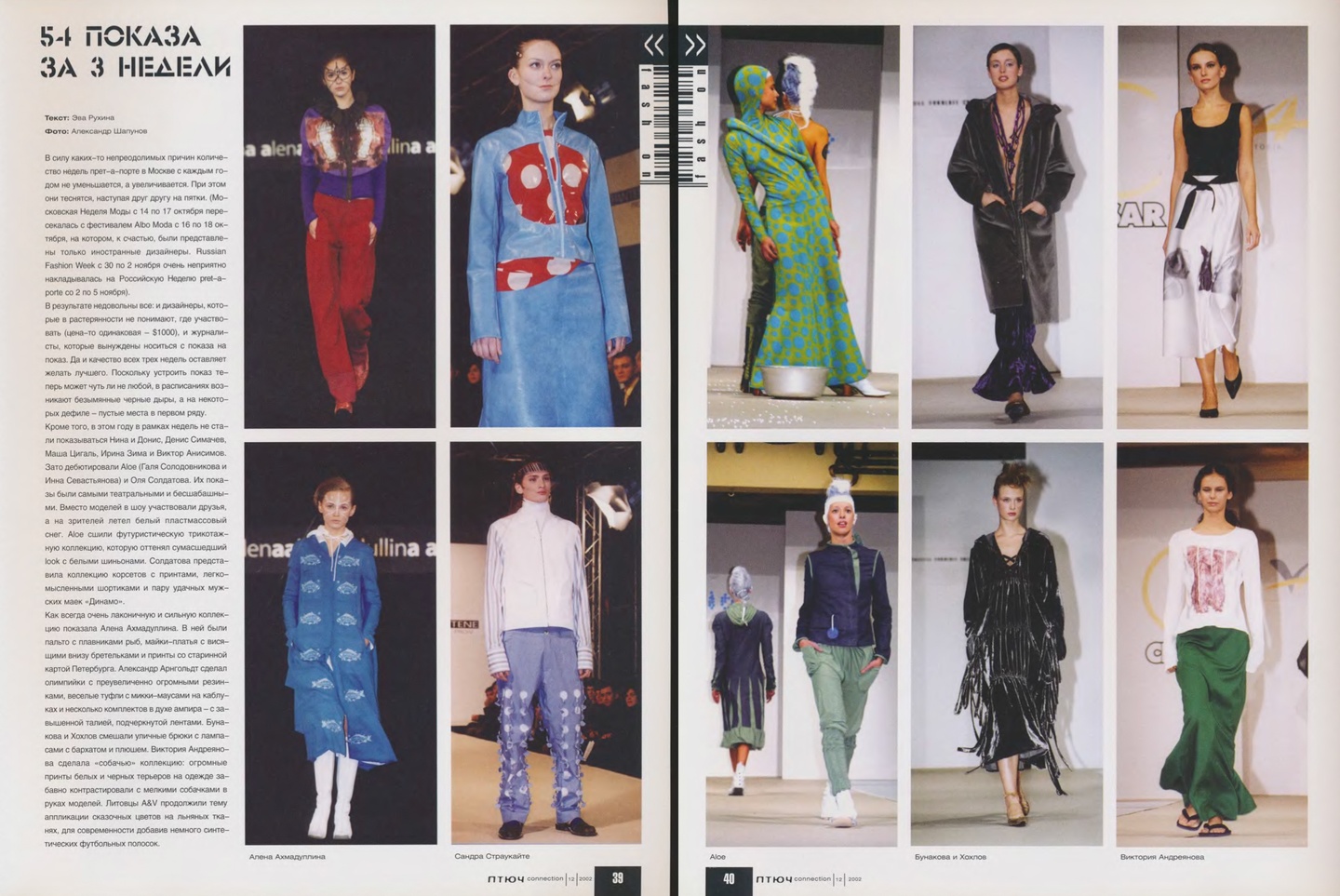

Модели для показов были почти всегда в одном экземпляре, но всегда можно было заказать вещи и купить. Например, я заказывал одежду у Леши Мешкова. Настя Михайловская шила вещи моей жене. Она делала очень приятные летние платья. Помню еще прекрасного литовского дизайнера Сандру Страукайте. Мы ее обожали и тоже снимали для «Птюча». Знакомые из тусовки ходили на показы, покупали одежду — все было «как у взрослых». Только тусовка эта была очень небольшой.

Все-таки надо сказать, что мода в 90-е не была прагматичной. Это была очень артистическая история, которой можно было восхищаться. Такой вызов серости. И я рад, что я участвовал в этом вызове. Потому что серость я ненавижу.

Все-таки надо сказать, что мода в 90-е не была прагматичной. Это была очень артистическая история, которой можно было восхищаться. Такой вызов серости. И я рад, что я участвовал в этом вызове. Потому что серость я ненавижу.

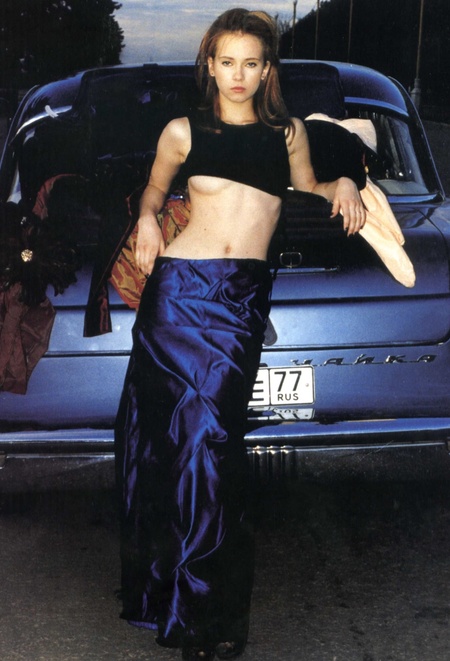

Антон Черняк (Шило из группы «Кровосток») в качестве модели в журнале «Птюч», 1996 год

Игорь: Вы анализируете золотое время, когда действительно были надежды на то, что можно создать институты. Серьезно помогали разные фонды, например, Фонд Сороса, во главе которого стояли люди, которые действительно любили искусство и любили моду. Люди были очень вовлечены во все культурные, художественные, бизнес процессы. Например, Айдан Салахова, которая, как мне кажется, и к моде имеет отношение, и к искусству, была важным триггером того, что происходило в 90-е годы. Она была модницей, хотя сама занималась искусством.

Людмила: А когда происходит какой-то слом, переход от такого, условно, тусовочного типа производства культурного контента к более что ли институализированному и системному?

Игорь: Все должно быть по науке. Тогда люди, которые стояли у истоков, должны были на сегодняшний день стать «Кристианами Диорами» или «Сен-Лоранами», но, к сожалению, этого не произошло, потому что изменилась политическая ситуация, и дикий капитализм перешел в дичайший капитализм. В нулевые казалось, что пошел бизнес, но на самом деле нет.

Тогда люди, которые стояли у истоков, должны были на сегодняшний день стать «Кристианами Диорами» или «Сен-Лоранами», но, к сожалению, этого не произошло, потому что изменилась политическая ситуация, и дикий капитализм перешел в дичайший капитализм.

Людмила: Давайте вернемся в 1990-е, чтобы уточнить про фонды. Как именно они поддерживали культуру? Выделяли гранты на показы, на привозы западных звезд?

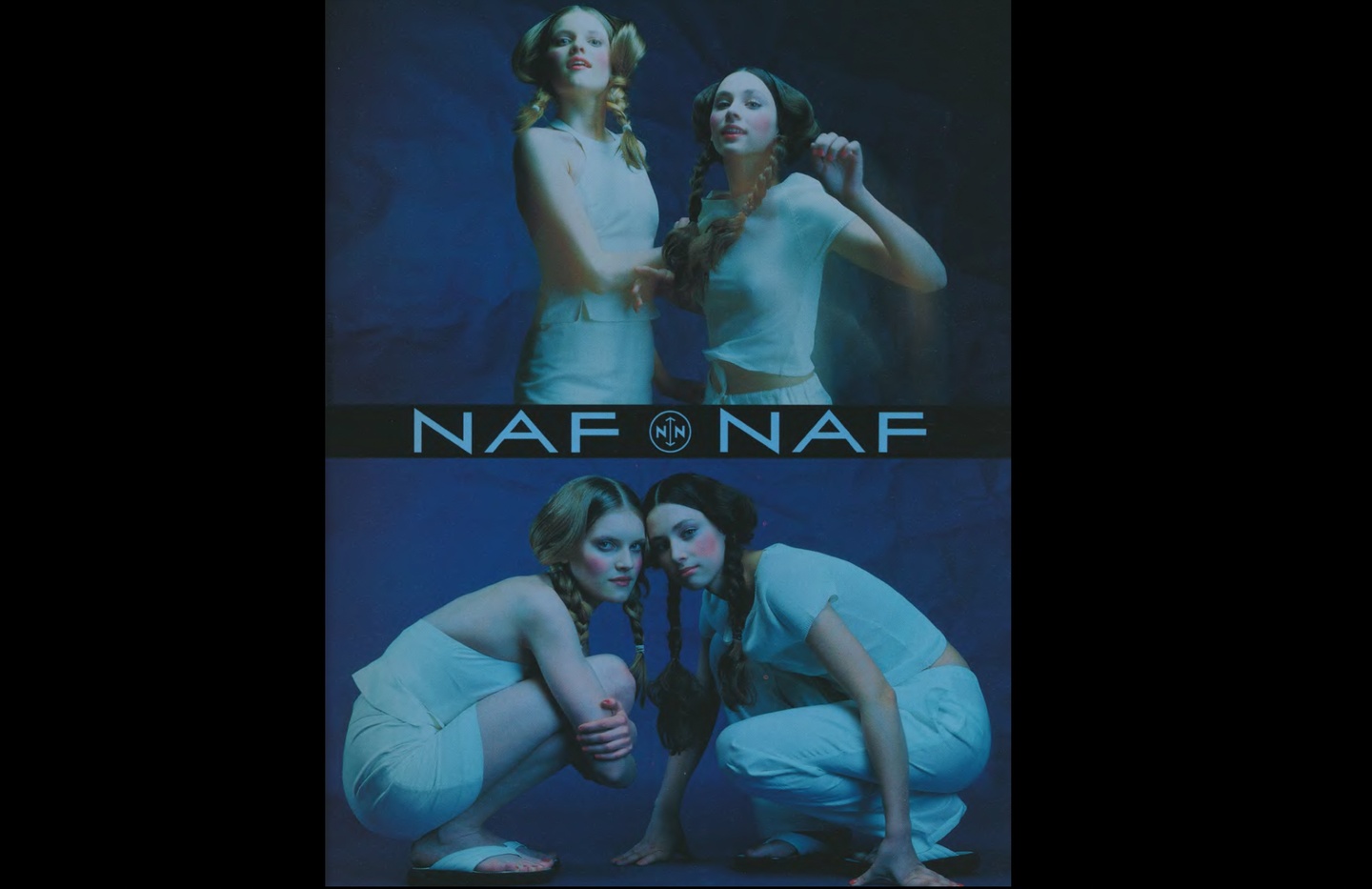

Игорь: Да, именно так. К тому же, начали приходить западные компании, покупали у нас рекламу и часто оплачивали показы. Тот же Naf Naf мог сделать и делал показ в «Птюче» с российскими моделями. Модельный бизнес тогда только складывался, и в целом был очень неоднозначной историей. Одно из первых модельных агентств «Мадемуазель» открыл фотограф Александр Бородулин, сын Льва Бородулина, классика советской фотографии, вынужденного эмигрировать из СССР из-за фотографии на обложке «Огонька» 1960-го года, показавшейся неприличной главному идеологу страны Михаилу Суслову. Александр пошел по стопам отца, но довольно быстро стал заниматься фотографией моды, был заядлым тусовщиком, дружил с Джеком Николсоном, Романом Полански и Эдуардом Лимоновым, встречался с супермоделью Джиа Каранджи, а также снял репортаж о советских девушках для февральского номера американского Playboy в 1990 г. Во многом именно после этого номера агентства стали обращать внимание на российских женщин, до этого был, можно сказать, «мертвый сезон».

Naf-Naf в «Птюче» (май 1999)

Людмила: То есть показ в клубе или ресторане был тогда очень распространенным форматом. А насколько густонаселенной была среда модельеров?

Игорь: Дизайнеров было, очень много. А показ в клубе был таким способом заработать хоть какие-то деньги, время-то было шальное. «Птюч» платил и все другие клубы, например «Манхэттен-экспресс», тоже платили.

Людмила: А насколько открытым было это сообщество, легко было стать частью тусовки?

Игорь: Все жили как в одном вагоне. Поэтому, так же как говорили про концептуалистов, можно сказать, что это была мафия. С другой стороны, мы всегда охотно и с большим интересом «открывали» людей. Я был большим поклонником американского журнала Details, где поиск новых имен был основой концепции. Поэтому сказать, что мы в «Птюче» были какие-то закрытые, нельзя. Все, кто хотел чего-то добиваться, все добивались. Приходили в редакцию, просто звонили. Дверь всегда была открыта. Долгое время редакция располагалась недалеко от метро «Университет» в двухкомнатной квартире. В одной комнате сидел я, как главный редактор, а в другой большой комнате и на кухне — вся редакция. И всем этот адрес был известен.

«54 показа за 3 недели»

(«Птюч», декабрь 2002)

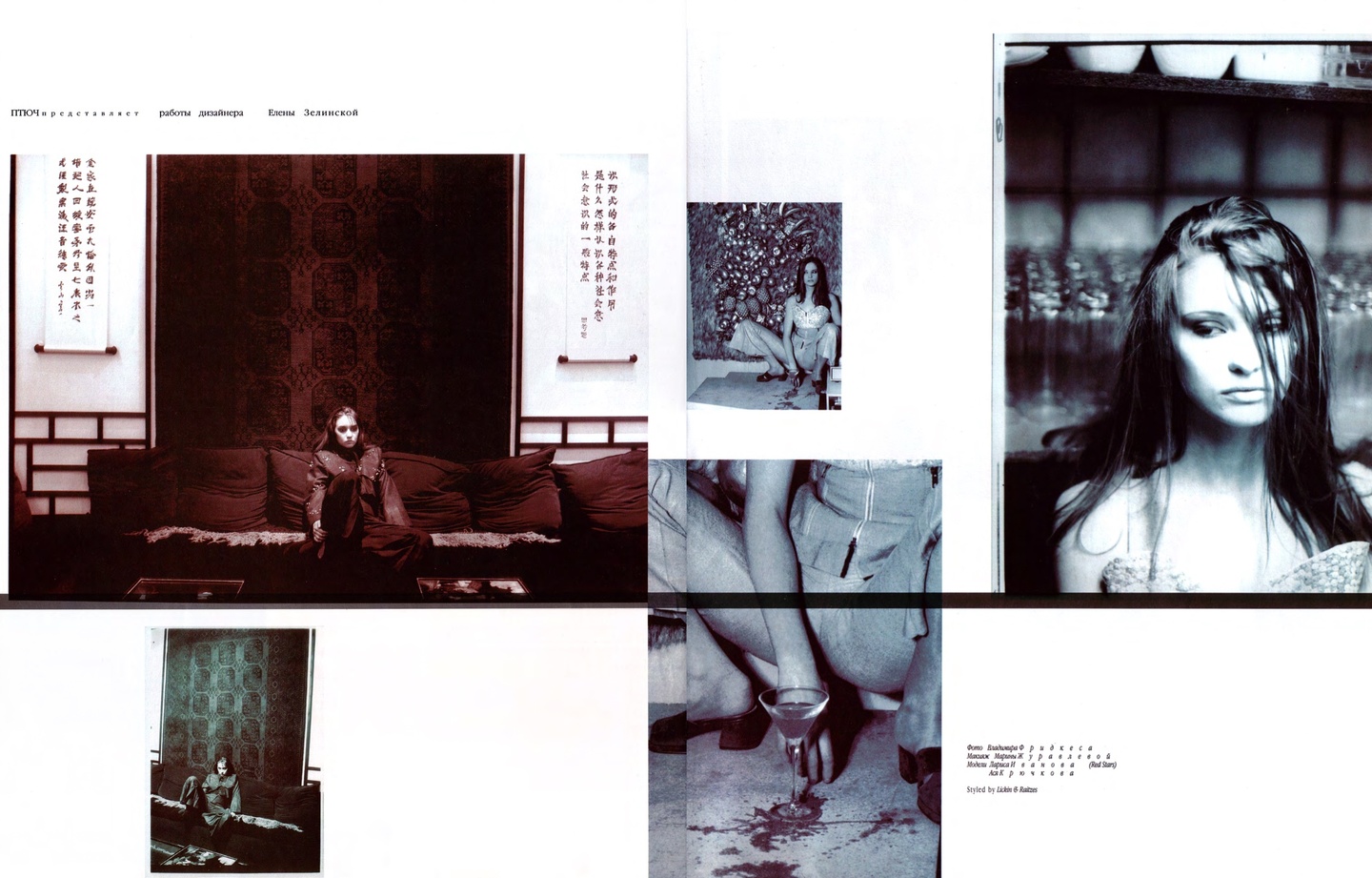

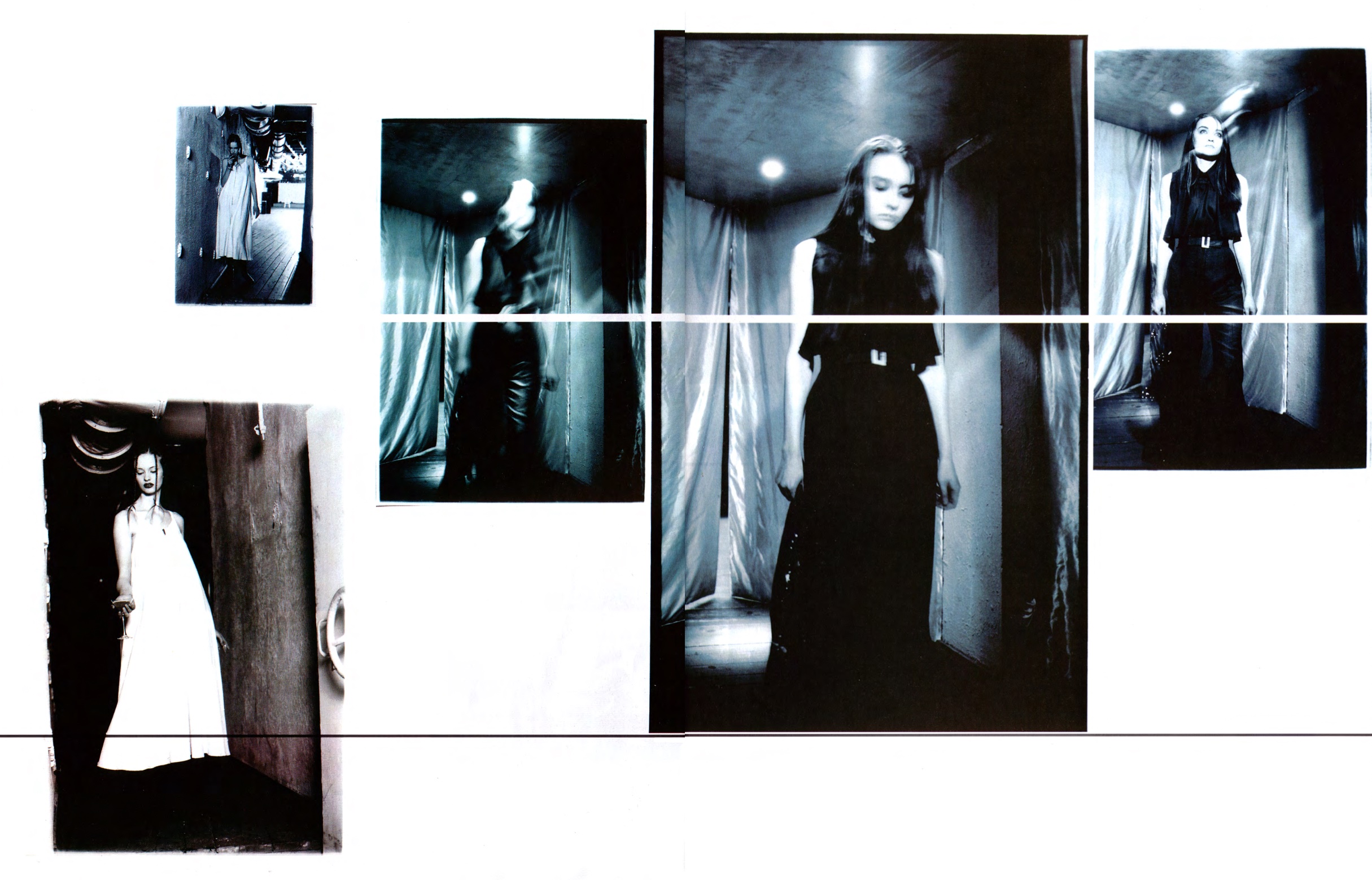

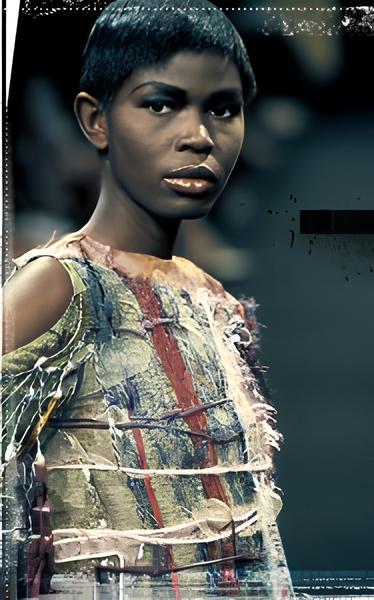

Работы дизайнера Елены Зелинской («Птюч», март 1995)

Игорь: «Птюч» читали как «Правду» коммунисты. Почта тогда хорошо работала, и его отправляли в разные города, где люди на ксероксе делали черно-белые копии и продавали их по 5 рублей по всей стране. Где бы я ни был потом, я часто видел эти черно-белые копии журнала. Представляете, люди живут в каком-то городке, которого, может, даже на карте нет, читали «Птюч», передавая друг другу копии, и думали, что, вот где-то… где-то есть жизнь, какая-то мода, модельеры. Мне кажется, что журнал был для многих таким светом в весьма непростые времена.

Светлана: А в «Птюче» был какой-то отбор дизайнеров: вот этот модельер наш по духу и мы его печатаем, а этот нет?

Игорь: Журнал был абсолютно индифферентен к медалям, поэтому, если ты делал что-то хорошее, то однозначно попадал в «Птюч». Мы рассказывали не только про знакомых из тусовки, но и про Андреянову и Парфенову. К сожалению, было много таких талантливых ребят, которых после забыли. Например, Михаил Пантелеев, потрясающий дизайнер, который в середине девяностых уехал в Японию работать у Yohji Yamamoto. Одна из первых его съемок появилось как раз в «Птюче».

«Птюч» читали как «Правду» коммунисты. Почта тогда хорошо работала, и его отправляли в разные города, где люди на ксероксе делали черно-белые копии и продавали их по 5 рублей по всей стране.

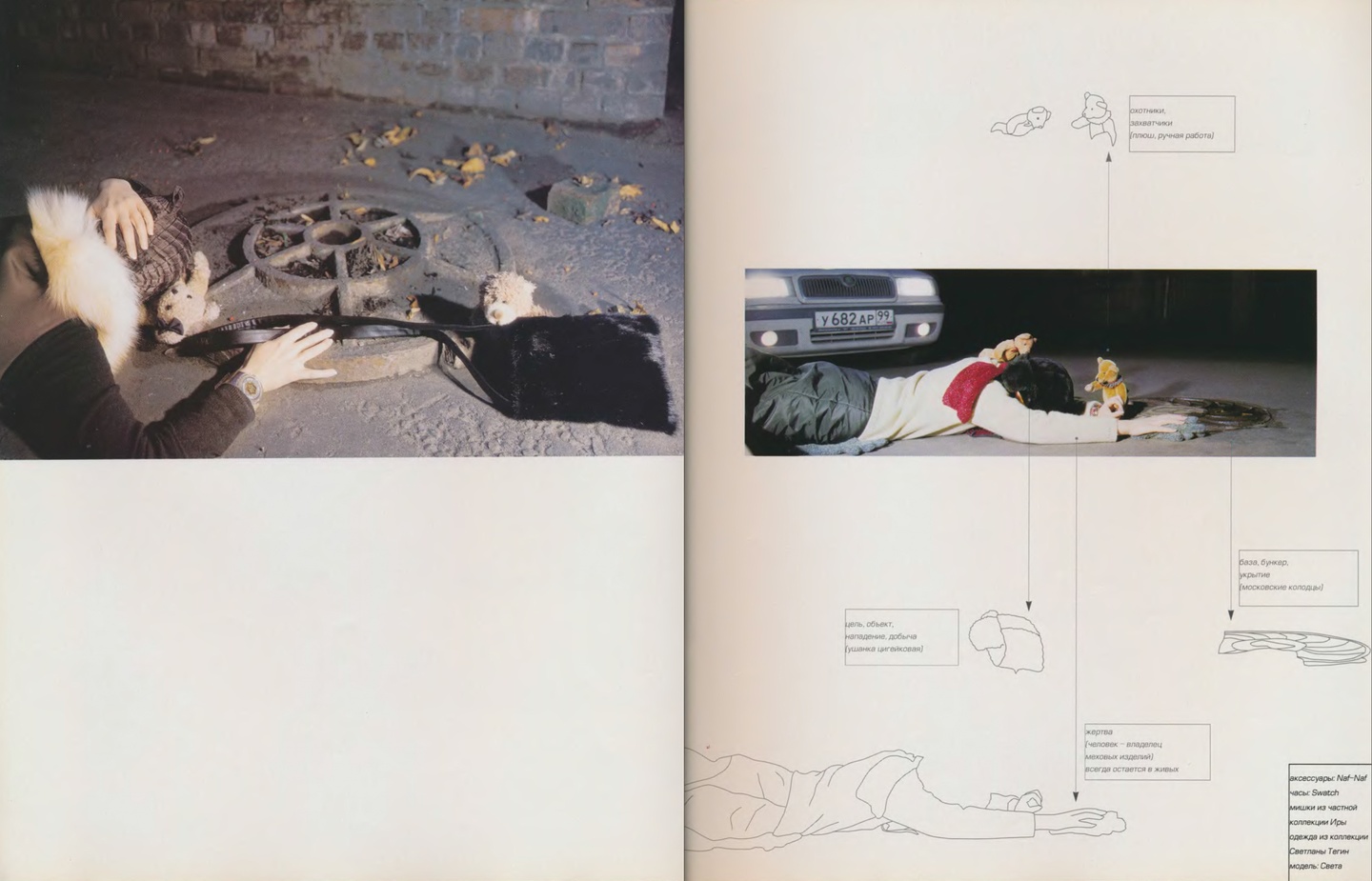

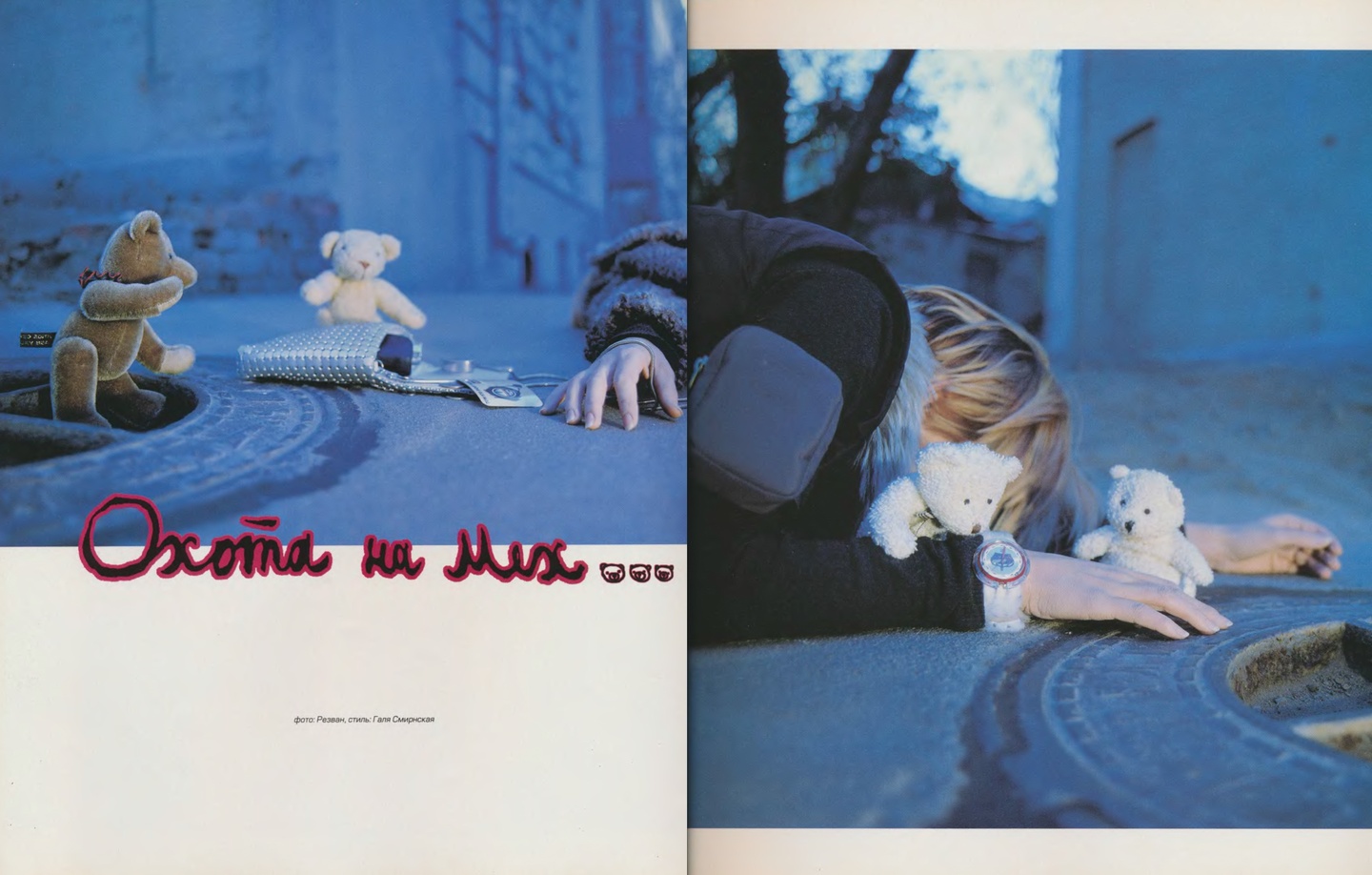

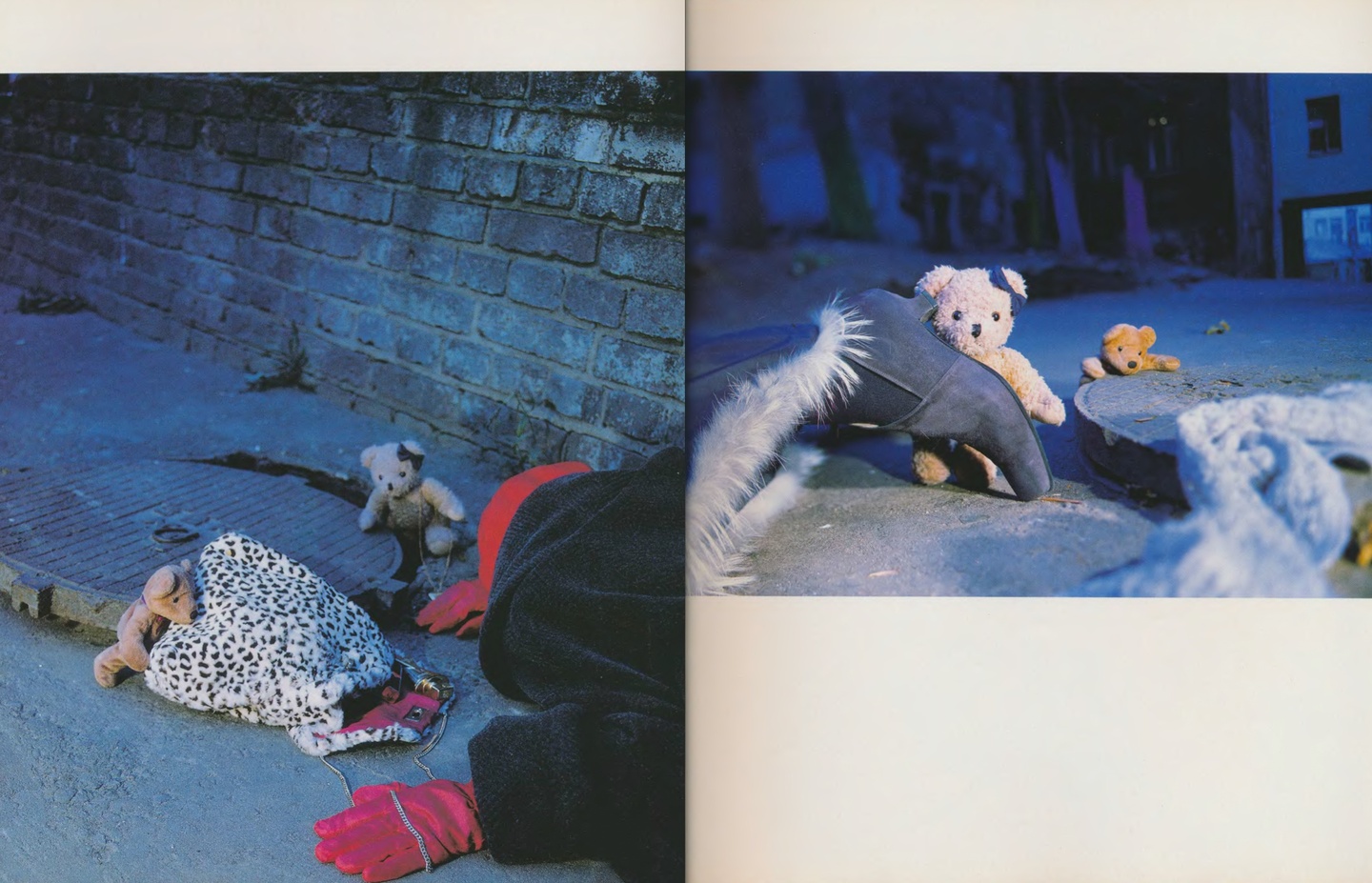

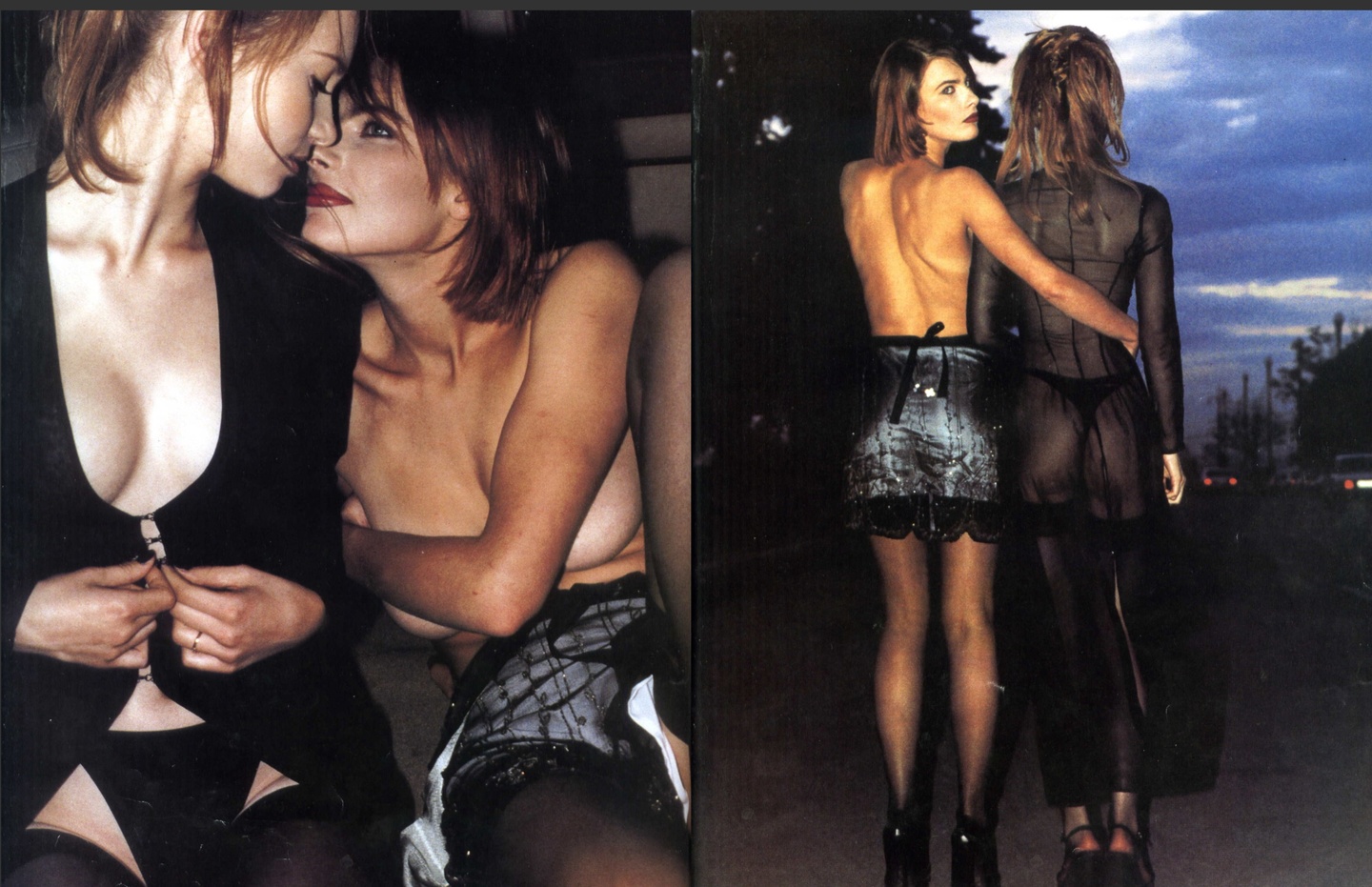

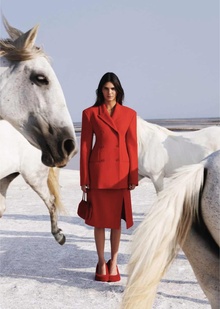

«Охота на мех»

Стиль: Галя Смирнская

Одежда из коллекции Светланы Тегин («Птюч», декабрь 1999)

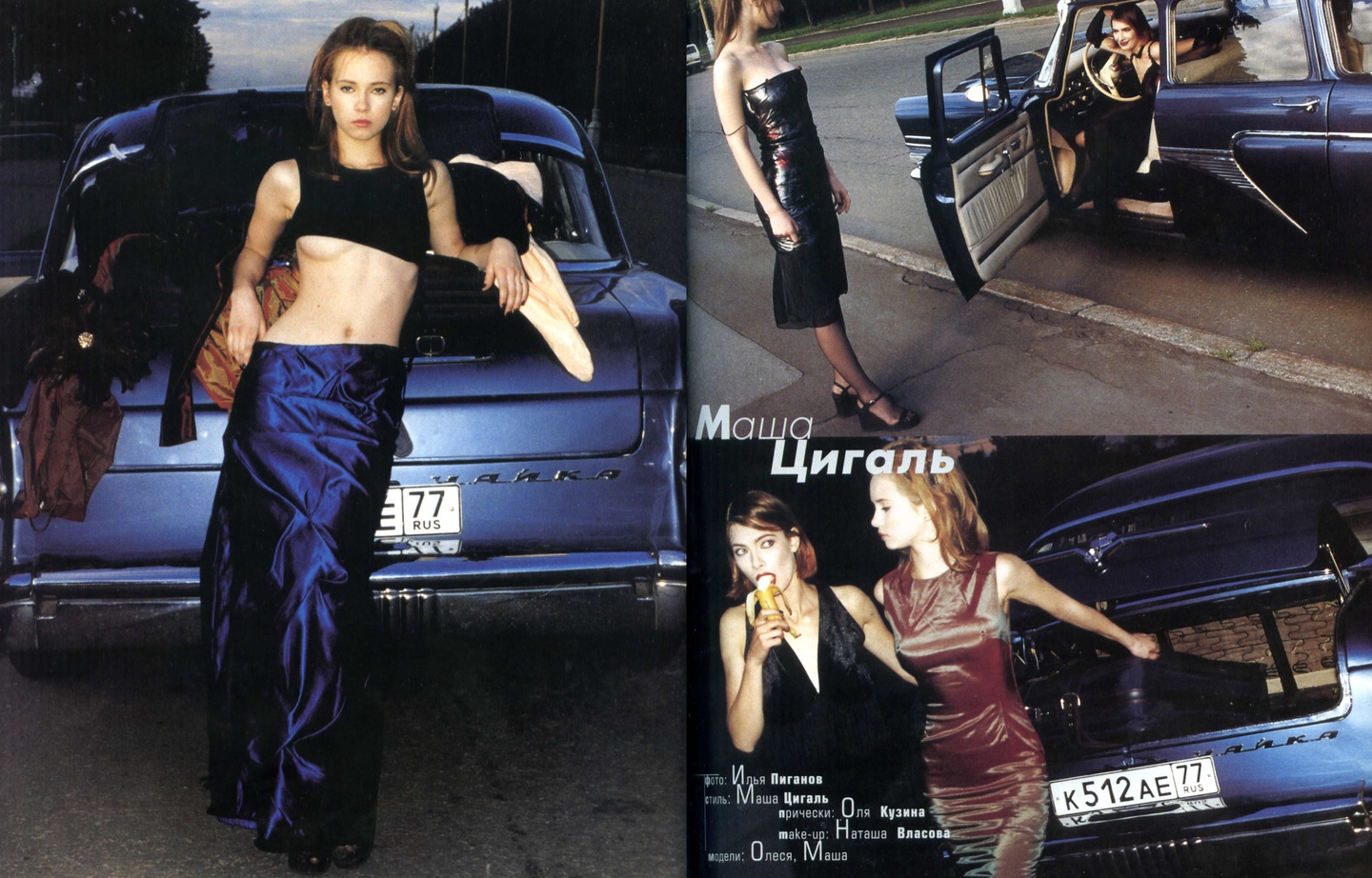

Дизайнер Маша Цигаль в «Птюче» (октябрь 1998)

Светлана:: А как вы относились к таким столпам, как Зайцев и Юдашкин, например?

Игорь: В нашем представлении они были слишком советскими что ли, поэтому о них мы не писали. С другой стороны, у Зайцева учились некоторые люди из нашего окружения, участвовали в конкурсах.

Светлана: Да, к примеру, Галя Смирнская в интервью рассказывала нам о своем участии в Конкурсе им. Ламановой, который организовывал Вячеслав Зайцев.

Светлана: Мы в том числе анализируем как писали о российских дизайнерах в медиа. В «Птюче» и в «ОМе» часто встречаются довольно критические высказывания.

Игорь: Да, мы были молодые и радикальные и да, критиковали, но мы критиковали за какие-то вещи, а не за имена.

Людмила: А существовала какая-то традиция модной критики?

Игорь: Да, конечно, была определенная туса модных критиков: Ольга Михайловская, Алена Исаева, Андрей Аболенкин в «ОМе».

Светлана: Об иностранных дизайнерах в «Птюче» тоже писали много, например, рассказывали о феноменах британской или японской моды. Мне показалось, что это был такой своеобразный ликбез.

Игорь: Нет, никакого ликбеза, и это наше главное отличие от «ОМа», который любил этот самый ликбез. «Птюч» никогда таким не был. Он был изданием для людей, которые понимают.

Мы не рассказывали «так и так и на это надо смотреть вот эдак». Мы не рассказывали, а делали интервью с этими людьми. Если было какое-то модное лицо, известный журналист, он мог высказать свое мнение, например, о британском вторжении в моду, сделать какой-то аналитический материал. Но пересказывать разговор с кем-либо — нет, ликбез мы никогда не делали.

«Птюч» в этом был похож на западные издания, а «ОМ» был все-таки изданием в духе «по страницам зарубежной прессы».

Читайте другие материалы архива ↓

Об истории российского дизайна одежды, событиях проекта и другие интервью читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды / АРМ по ссылке t.me/rfa_media