Церковь как музей модернизма: витражи Анри Матисса, Жоржа Руо, Марка Шагала

Рубрикатор

1. Концепция 2. История витражного искусства 3. Анри Матисс 4. Жорж Руо 5. Марк Шагал 6. Вывод

Концепция

Церковное искусство кажется обособленной нишей, где нет места личным убеждениям, новым идеям и течениям, однако художники эпохи модернизма так не считали. Конец XIX — начало XX века время изменений мысли художника, все давно ушедшее и забытое становится новым ориентиром, дикое живым, ясное непонятным. Старые каноны заменяются и преобразуются даже в церковном искусстве. В визуальном исследовании рассматривается история развития витражного искусства, основные тематики изображений и деятельность известных художников XIX–XX века, связанная с церковными витражами. Церковное искусство традиционно воспринимается как консервативная и обособленная ниша, строго следующая канонам и не оставляющая места для личных убеждений художника, новаторских идей и актуальных творческих течений. Однако, художники эпохи модернизма, с их стремлением к обновлению художественного языка, бросили вызов этому устоявшемуся представлению. Конец XIX — начало XX века стали временем радикальных трансформаций не только в светской, но и в сакральной эстетике. Это была эпоха, когда художественная мысль совершила решительный поворот: давно забытые архаичные формы, примитивное и «дикое» искусство разных культур были переосмыслены и стали новым ориентиром, а ясный и понятный реализм уступил место сложным, многогранным и порой намеренно «непонятным» системам символов.

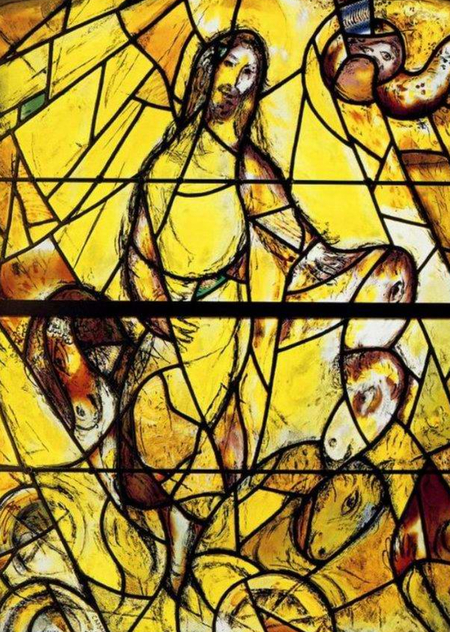

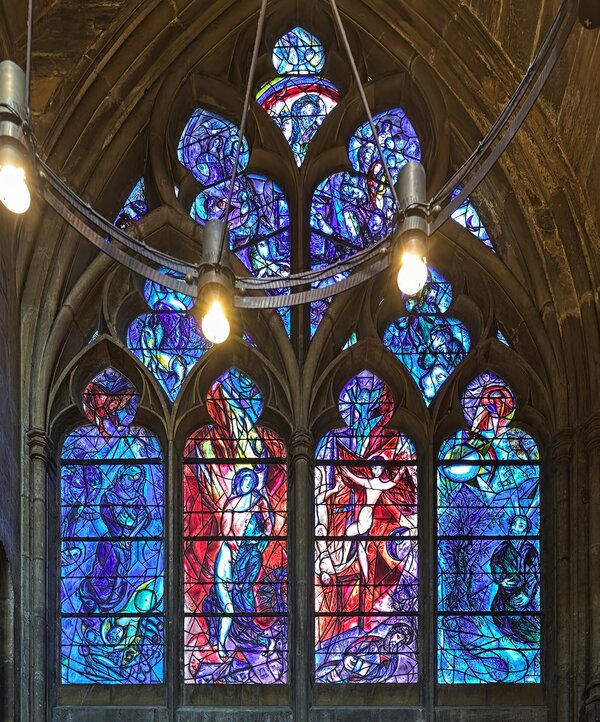

Витраж по эскизам Марка Шакала, 1956

Эти глубинные сдвиги не обошли стороной и сферу церковного искусства. Каноны, веками считавшиеся незыблемыми, начали не просто заменяться, а творчески преобразовываться, открывая пространство для диалога между вековыми традициями и смелым видением современных мастеров. Одной из наиболее показательных областей этого преображения стало витражное искусство. Пройдя долгий путь от иллюминирования готических соборов до сложных композиций Нового времени, витраж в эпоху модернизма пережил подлинное возрождение. Он превратился в уникальную среду, где цвет и свет стали главными выразителями духовных исканий человека XX века.

Витраж — старинный способ рассказать историю, сохранить традицию, именно его использовали художники в попытке связать два мира воедино.

Визуальное исследование ставит своей целью проследить историю развития витражного искусства в контексте религиозной архитектуры, выявить эволюцию основных тематик и сюжетов изображений, а также проанализировать деятельность ключевых художников XIX–XX веков, чье творчество оказало решающее влияние на судьбу церковного витража. Основными мастерами выбраны: Марк Шагал, Жорж Руо и Анри Матисс. Рассмотрим, как личный творческий метод авторов вплетался в литургическое пространство, рождая новые сакральные образы, которые и сегодня продолжают возвышать и тревожить душу зрителя. Повествование делится на несколько основных блоков: введение (концепция), история витражного искусства и главы о творчестве и деятельности, выбранных художников.

История витражного искусства

История витражного искусства начинается в Древнем Риме в I в. до н. э., когда появилась технология выдувного стекла. Небольшие пластины цветного стекла, которые накладывались на прозрачное и были похожи на привычные нам витражи начали появляться примерно в IV–III в. до н. э. Одним из первых сохранившихся витражей является голова Христа из Лоршского монастыря.

Голова Христа, IX век

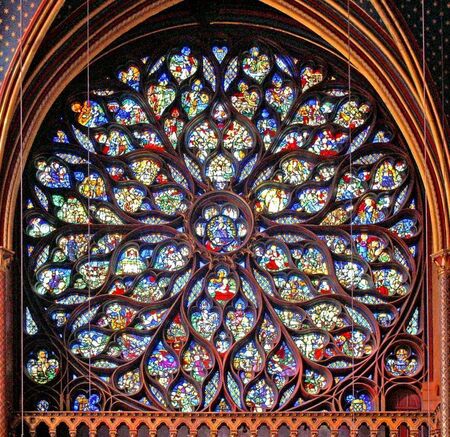

Большая роза капеллы Сент-Шапель

Настоящий расцвет витражного искусства произошел благодаря готической архитектуре. Готические соборы с их гигантскими арочными окнами и системой контрфорсов позволили заменить значительную часть стены стеклом. Витраж стал главным элементом храмового убранства, «Библией для неграмотных». Основной темой остается изображение сцен из Ветхого и Нового Заветов, жития святых. У данного периода появляется интересная и изящная отличительная черта — готическая роза.

Витражи Шартрского собора, XII–XIII вект

В эпоху Возрождения появилась новая техника росписи стекла эмалью, что помогает создавать более живописное изображение. В сюжетах также остается религиозная тематика, однако появляются мифологические сюжеты, портреты правителей, знати и геральдика. Далее в витражном искусстве ощущается упадок и основной темой становится цитирование средневековых изображений.

Здание Королевы Виктории, XIX век

Конец XIX — начало XX века становится новым витком для витража. Он обособляется от архитектуры и становится самостоятельным искусством. Появляются новые сюжеты: растительные и животные, символические, геометрические, однако религиозная тематика не исчезает, а претерпевает изменения и новый взгляд. Витраж становится способом «рассказать историю цветом и светом», что соотносится с художественными течениями того времени.

Анри Матисс

Анри Матисс, 1949 — 1951

Анри Матисс, один из величайших художников XX века, прожил долгую и плодотворную жизнь (1869-1954), полную творческих поисков и преодолений. Изначально изучавший юриспруденцию, он кардинально изменил свою судьбу, обратившись к живописи во время болезни. Его творческий путь — это эволюция от увлечения импрессионизмом и постимпрессионизмом к созданию собственного, революционного стиля. Вместе с Андре Дереном он стал лидером движения фовистов («диких»), чья главная особенность заключалась в отказе от иллюзорного правдоподобия в пользу чистого, экспрессивного цвета, который становился главным выразителем эмоций. Их картины, с зачастую нереалистичными красками и упрощёнными формами, в начале века вызывали скандал и непонимание.

Юрист, ставший «диким» художником

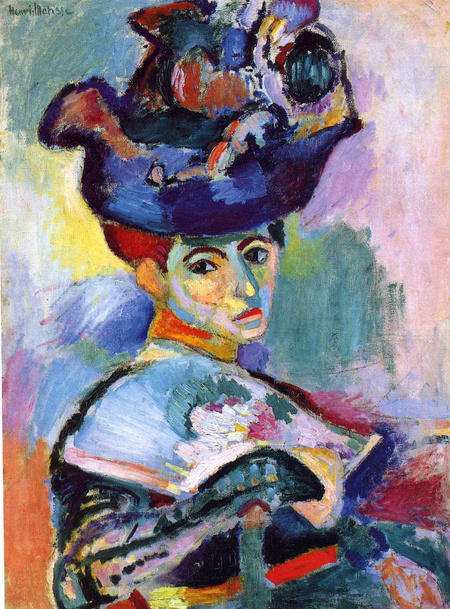

Женщина в шляпе, Анри Матисс, 1905

Матисс и другие фовисты использует чистый цвет не задумываясь над реалистичностью, а придавая значение эмоциональному оттенку. Его картина «Женщина в шляпе» явно демонстрирует подход к изображению действительности художников данного направления. Она подверглась критике, нелестным высказываниям от публики в духе: «это издевательство над женщиной и искусством». Однако Матисса это не остановило и он продолжал развивать свой непохожий, экспрессивный взгляд на мир и в 1910 пишут картину «Танец» как будто нарочито сделанную почти одной линией, без исправления ошибок в телах и наспех. В этом кроется правда, ведь танец не может быть выверенным и четким, это поток и череда нюансов.

Танец, Анри Матисс, 1910

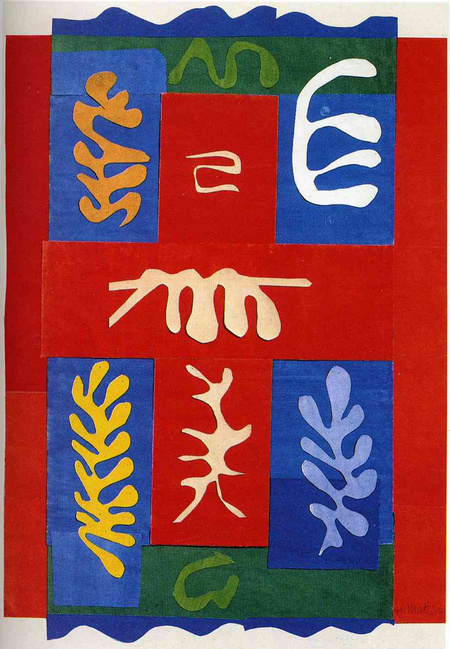

Аппликация, Анри Матисс, 1947

Ключевой идеей Матисса на протяжении всей его карьеры была концепция, в которой искусство подобно уютному креслу, дарит зрителю покой и радость бытия. Он стремился не к изображению реальности, а к созданию гармоничных, наполненных светом композиций, где царит танец цвета, линии и формы. Эта философия нашла своё высшее выражение в поздний период его творчества, когда из-за болезни он не мог больше стоять за мольбертом и занялся аппликацией — работал с цветом с помощью ножниц и предварительно окрашенной бумаги. Эти «вырезки», такие как цикл «Джаз», являются квинтэссенцией его стремления к синтезу рисунка и цвета.

Матисс, будучи человеком скорее агностиком, чем глубоко верующим, подходил к религии прежде всего как художник. Его интересовала не догма, а способность религиозных сюжетов и пространств вызывать возвышенные, духовные чувства через эстетику.

Капелла Розария, Анри Матисс, 1949-1951

Главным религиозным проектом его жизни стала Капелла Розария, которую он называл своим «шедевром» и итогом всей своей творческой жизни. Он спроектировал всё: от витражей и керамических панно с изображением Святого Доминика и Богородицы до церковной утвари. Витражи, выполненные в его фирменных ультрамариново-синих и солнечно-жёлтых тонах, наполняют небольшое пространство мистическим, преображённым светом, а лаконичные и грациозные линии рисунков создают атмосферу всеобъемлющего мира и созерцательности. Таким образом, Матисс видел задачу искусства не в наставлении, а в создании визуальной среды, способной возвысить душу и подарить ощущение гармонии и чистоты.

Зал Капеллы Розарии, Анри Матисс, 1949-1951

Сами витражи строятся не на изображении религиозных мотивов, а передают смысл духовности иначе, так как ее видел Матисс. Свет может стать проводников человека, связующим звеном между действительностью и верой. Анри Матисс считал, что сквозь цветные стекла видно другой мир, поскольку если человек встанет за витражи он будет выглядеть совершенно иначе, ярче и чище. Стилистически витраж похож на серию работ-аппликаций, в которых также встречались подобные растительные орнаменты. Художник лаконично вписывает свой уникальный подход к изображению мира в совершенно иную по пластике технологию, не изменяя своей приверженности к яркости, чистоте и некой изящности.

Витраж в зале Капеллы Розарии, Анри Матисс, 1949-1951

Создавая проект всей жизни Матисс не забывал и про священнослужителей. Он разработал для них одеяния в единой стилистике с витражами и аппликациями. Собственно, эскизами к облачениям выступали его коллажные работы.

Облачения для священников, Анри Матисс, 1950

Жорж Руо

Жорж Руо в своей мастерской, 1953

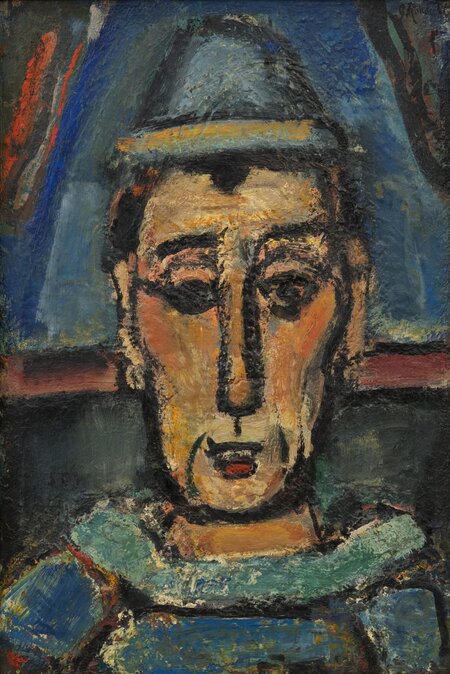

Жорж Руо (1871-1958) — одна из самых мощных и трагических фигур в искусстве XX века, чей уникальный путь сложно вписать в рамки какого-либо одного художественного течения. Его жизнь, начавшаяся в парижской бедности, была сформирована двумя ключевыми обстоятельствами: работой в мастерской по изготовлению витражей и обучением в Школе изящных искусств у Гюстава Моро, который стал его духовным наставником. Один из немногих художников, который пришел не от живописи к витражам, а наоборот. Они заложили в нём будущее стилистическое начало: мощный контур и цветовые пятна, подобные свинцовым перегородкам в стекле. В то время как живопись открыла ему путь в мир высокого искусства и познакомило с Матиссом и другими будущими фовистами. Однако Руо пошёл своей, глубоко индивидуальной дорогой.

Если Матисс — это «радость жизни», то Руо — это «страсть и распятие»

Его творческий путь — это эволюция от мрачного, но ещё относительно реалистичного изображения социальной несправедливости к созданию собственного, экспрессивного и религиозно-философского стиля. Руо рано отошёл от фовизма с его декоративной радостью цвета, его палитра погрузилась во тьму, из которой, как витражи в готическом соборе, прорезаются пронзительные пятна золота и синевы. Главными особенностями его зрелых картин становятся четкий чёрный контур, упрощающий и укрупняющий формы, густая, подобная эмали фактура краски и гротескная, почти иконописная выразительность лиц. Его кисть безжалостно обнажала человеческие пороки: на его полотнах мы видим уродливых проституток, коррумпированных судей, лицемерных клоунов и жестоких монархов. Эти образы — не просто социальная сатира, а притча о греховности мира.

В цирке, Жорж Руо, 1907 / Английский клоун, Жорж Руо, 1937

Христос на Тивериадском озере, Жорж Руо, 1939

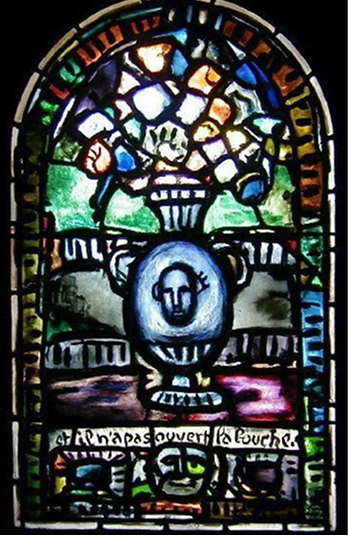

Руо был глубоко верующим католиком, но его вера была трагической. Он видел мир как арену борьбы божественной благодати и человеческого падения. На его витражные работы повлияла юность художника. Вся его живопись строится по принципу витража: чёрные свинцовые перегородки становятся грубыми, энергичными контурами, а цветовые плоскости внутри них светятся, как драгоценное стекло, неся в себе не физический, а мистический, духовный свет. Хотя Руо почти не работал непосредственно с витражной техникой в архитектуре, его живопись — это гигантский духовный витраж, через который мы видим трагическую и преображённую верой реальность. Таким образом, творчество Жоржа Руо — это уникальный сплав социальной критики, глубокой веры и эстетики, рождённой от соединения готического витража с экспрессионистской мощью XX века.

Витражи, Жорж Руо

Если сравнивать витражи Матисса и Руо сразу становятся ясны колоссальные отличия в настроении. Жорж Руо создавал тревожные, не приукрашенные работы в преимущественно темном колорите. Важной особенностью является то, что его витражи почти не пропускают свет или делают это не так ярко как принято. Они созданы не чтобы освещать собой пространство и указывать путь, а для ощущения свечения витража изнутри и ощущения зрителем внутреннего диалога о вере, личности и своем пути.

Марк Шагал

Марк Шагал

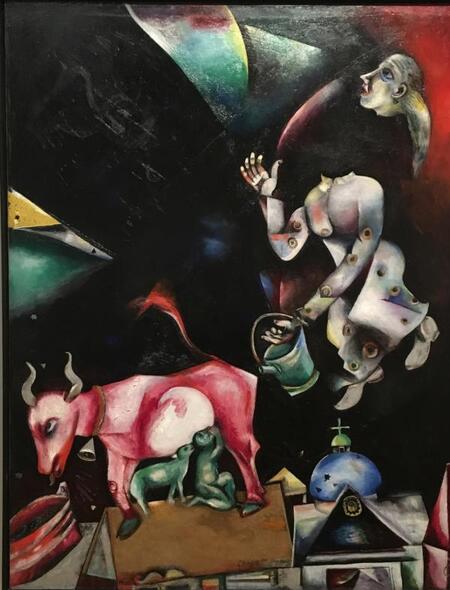

Марк Шагал (1887-1985) — один из самых поэтичных и узнаваемых художников XX века, чьё творчество наполнено темами любви, веры и памяти. Родившийся в Витебске в бедной еврейской семье, он навсегда сохранил глубокую связь со своим культурным истоком, который стал неиссякаемым источником вдохновения. Его долгая жизнь, охватившая войны, революции и эмиграцию, была посвящена поиску художественного языка, способного выразить не реальность, а её духовную и эмоциональную сущность.

«Мое искусство не рассуждает, оно — расплавленный свинец, лазурь души, изливающаяся на холст.» — Марк Шагал

Творческий путь Шагала — это синтез авангардных течений и собственного уникального видения. Пройдя через влияние кубизма в Париже, он не примкнул ни к одному течению, создав свой собственный, «шагаловский» стиль. Его картины узнаются по характерным особенностям: парящие в небе люди и животные, обращение к воспоминаниям и сновидениям как к равноправной реальности, инверсия перспективы и символический, а не описательный цвет. Сюжеты его полотен — это личная мифология, где образы его возлюбленной жены Беллы, витебские домики, скрипачи и животные складываются в единую вселенскую поэму о любви и ностальгии. Даже в периоды увлечения сложными формами его искусство оставалось повествовательным, всегда обращённым к человеческому сердцу.

Я и деревня, Марк Шагал, 1911 / России, ослам и другим, Марк Шагал, 1912

Над городом, Марк Шагал, 1918

Воспитанный в традиции иудаизма, он, однако, подходил к религиозным сюжетам как великий гуманист, для которого Библия была, прежде всего, «величайшим источником поэзии всех времён».

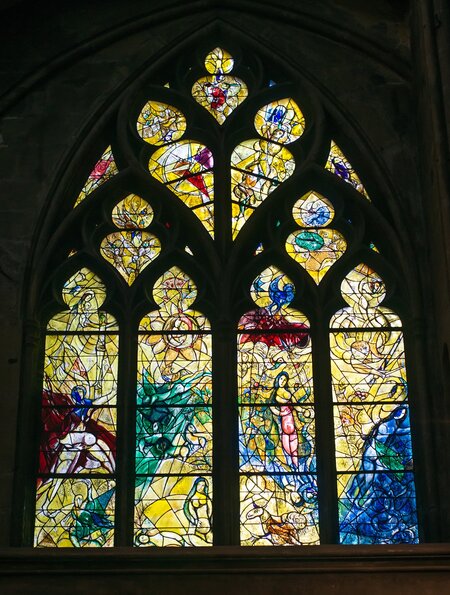

Его библейские персонажи лишены догматической строгости, они очеловечены и включены в общий лирический поток его искусства. Эта всеобъемлющая духовность нашла своё наивысшее выражение в его позднем творчестве, посвящённом витражам. Работая со светом и цветом, Шагал видел в витраже идеальную форму для выражения трансцендентного. Его знаменитые циклы для соборов в Меце, Реймсе, церкви в Цюрихе, церкви в поместье Рокфеллеров и, что особенно значимо, для синагоги медицинского центра Хадасса в Иерусалиме, демонстрируют его уникальный метод. Он использовал цвет не символически, как в средневековой традиции, а эмоционально. Его витражи — это потоки света, преображённого в цветовую симфонию, где каждый оттенок рождает определённое чувство. От медитативного покоя до ликующей радости. Через витраж Шагал окончательно стёр границы между небом и землёй, сделав архитектурное пространство местом, где материальный мир озаряется светом поэзии и веры. Таким образом, искусство Шагала — это целостный мир, где личная память, народная традиция и духовность сливаются воедино, говоря на языке, понятном каждому, вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Первая серия работ для собора Святого Стефана в Мец. Издалека стандартные готические витражи, а вблизи узнается уникальный визуальный язык Марка Шагала.

Витражи Шагала в соборе Святого Стефана, 1958–1968

Пророк Илияу, Марк Шагал, 1960

В серии его работ для церкви в родовом поместье Рокфеллеров ярко видна стилистика изображений Шагала. Она сочетает в себе его живопись и классическое витражное искусство. В отличии от Руо, у которого почти не различался стиль от техники к технике, у Шагала заметные изменения. С витражом он работает менее невесомо, композиции кажутся устойчивыми даже если персонажи не находят опоры. Также он использует прием наслаивания эмали, что создает большее количество оттенков, соответственно, придает глубину и серьезность работам.

Пророк Даниэль, Марк Шагал, 1960 / Пророк Ишайяу, Марк Шагал, 1960

Пророк Йоэль, Марк Шагал, 1960 / Распятие, Марк Шагал, 1960

Пророк Йермияу, Марк Шагал, 1960 / Керув, Марк Шагал, 1960

Вывод

Безусловно, витражное искусство с момента своего возникновения было неразрывно связано с церковью, служа проводником божественного света через религиозные сцены, лики святых и библейские притчи. Однако было бы неверным утверждать, что витраж — это исключительно воплощение догмата. Этот тезис начинает разрушаться с приходом эпохи модернизма в XIX–XX веках, когда такие направления, как фовизм, провозгласили свободу самовыражения. Витражи превращаются в самодостаточное произведения, где авторское «Я» становится главным творческим принципом. Так, Анри Матисс сознательно отошел от традиционных религиозных сюжетов, но его композиции, пронизанные чистыми, сияющими цветами, наполнились новой, почти пантеистической духовностью — светлой и жизнеутверждающей. В то же время Жорж Руо и Марк Шагал, оставаясь верными классической тематике, переосмыслили её через призму собственной эстетики.

В конце XIX — начале XX века церковные витражи перестают быть единообразными и приобретают уникальный визуальный язык, присущий его автору.

От монументальности к малым формам. Размышления о витражном искусстве [Электронный ресурс]. — URL: https://academycrafts.ru/info/articles/razmyshleniya-o-vitrazhnom-iskusstve/ (дата обращения: 5.11.2025).

История витража [Электронный ресурс]. — URL: https://vit-rage.ru/about/istoriya-vitrazha/ (дата обращения: 5.11.2025).

Капелла Розария [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F (дата обращения: 12.11.2025).

Жорж Руо [Электронный ресурс]. — URL: https://collections.hermitage.ru/entity/AVTOR/830 (дата обращения: 12.11.2025).

Мерет Мейер, Натали Азан-Брюне, Сильви Форестер. Шагал. Витражи / пер. М. Челинцева — М.: КоЛибри, 2017.

1.https://lavka-obitel.ru/blog/vytrazy-v-chrystyanskom-yskusstve (дата обращения: 05.11.2025).

https://foto-interiors.com/decor-elemen/vitrazh-roza-sent-shapel#g (дата обращения: 05.11.2025).

https://arzamas.academy/mag/453-vitrazh (дата обращения: 05.11.2025).

https://artchive.ru/henrimatisse/works/217638~Zhenschina_v_shljape#show-work://217638 (дата обращения: 05.11.2025).

https://artchive.ru/henrimatisse/works/217362~Tanets_II#show-work://217362 (дата обращения: 12.11.2025).

https://artchive.ru/henrimatisse/works/217367~Applikatsija#show-work://217367 (дата обращения: 12.11.2025).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB: Vence_-_Matisse_chapel_cropped.jpg (дата обращения: 12.11.2025).

https://relumios.com/blog/kapella-rozarija (дата обращения: 12.11.2025).

https://news.artnet.com/art-world/georges-rouault-independent-2683022 (дата обращения: 12.11.2025).

https://artchive.ru/artists/2759~Zhorzh_Ruo/works/532051~V_tsirke_Bezumnyj_kloun (дата обращения: 12.11.2025).

https://artsandculture.google.com/entity/m037y7d?hl=ru (дата обращения: 12.11.2025).

https://vashvitrazh.ru/istoriya-vitrazhej.html (дата обращения: 19.11.2025).

https://artchive.ru/marcchagall/works/224782~Ja_i_moja_derevnja (дата обращения: 19.11.2025).

https://tretyakovgallerymagazine.ru/catalog/picture/8159 (дата обращения: 19.11.2025).

http://artchive.ru/marcchagall/works/366251~Nad_gorodom (дата обращения: 19.11.2025).

https://mel.fm/zhizn/istorii/8342591-skromny-podarok-evreyskomu-narodu-i-drugiye-vitrazhi-marka-shagala-o-kotorykh-vy-vozmozhno-nichego-n (дата обращения: 19.11.2025).

https://toraart.com/index.php/luchshie-vitrazhi-marka-shagala/ (дата обращения: 19.11.2025).