Арт-рынок и искусство модернизма: стратегии французских галерей

Рубрикатор:

1.Введение: Париж как лаборатория модернизма и арт-рынка 2.Создание «школы» и тотальная поддержка художника (Амбруаз Воллар) 3.Кураторский отбор и эстетика «интернационального вкуса» (Даниэль-Анри Канвейлер) 4.Роскошь, мода и коммерческий успех (Галереи Берheim-Jeune и других) 5.Афиширование авангарда и создание медийного события (Галерея «Minotaure» и др.) 6.Современное наследие: Модернизм на ярмарках TEFAF и BRAFA 7.Гендерный прорыв и продвижение «неудобных» художников (Берта Вейль) 8.Салон как альтернативная площадка и двигатель «левого» искусства (Осенний салон, Салон Независимых) 9.Специализация и нишевание (Галерея «Vé» и скульптура) 10.Инструментарий галериста: Каталоги, провенанс и мифологизация Заключение: Уроки парижских галеристов для современного арт-рынка

Концепция

Данное исследование ставит своей целью анализ ключевых стратегий, которые применяли французские галереи первой половины XX века для продвижения и коммерциализации искусства модернизма. Париж этого периода представлял собой уникальный культурный хаб, где рождались новые художественные языки — от фовизма и кубизма до сюрреализма. Однако, успех этих направлений был бы невозможен без фигуры галериста-просветителя, который не просто продавал картины, но и формировал художественный канон, воспитывал вкус публики и создавал репутации художников. [2] Мы сосредоточимся на ограниченном круге ключевых игроков, чьи методы стали архетипическими: Амбруаз Воллар, Даниэль-Анри Канвейлер, галерея Berheim-Jeune, а также такие институции, как журнал и галерея «Minotaure». Выбор этих имен позволяет выявить различные, подчас противоположные, модели работы с искусством модернизма.[1]

Амбруаз Воллар олицетворяет стратегию тотальной поддержки и «патронажа», превращая своих художников (таких как Сезанн, Пикассо, Гоген) в бренды через издание альбомов и организацию знаковых выставок. В противовес ему, Канвейлер, «галерист-интеллектуал», действовал как строгий куратор, формируя ядро кубизма (Пикассо, Брак, Грис) и защищая его целостность, что в итоге создало эталон «высокого» модернизма. Галерея Berheim-Jeune, в свою очередь, демонстрирует успешную коммерциализацию, работая с уже признанными модернистами (например, с Ренуаром и Боннаром) и интегрируя искусство в мир моды и роскоши.[5]

Отдельного внимания заслуживает стратегия сюрреалистов, связанная с журналом «Minotaure», которая была ориентирована на создание медийного события и тотальную эстетизацию через синтез искусств. Эти исторические кейсы мы рассмотрим в контексте их актуальности для современного арт-рынка, в частности, на примере присутствия модернистского искусства на авторитетных ярмарках TEFAF (Маастрихт) и BRAFA (Брюссель), где стратегии атрибуции, провенанса и создания ценности, опробованные парижскими галеристами, используются до сих пор.[7]

Создание «школы» и тотальная поддержка художника. Амбруаз Воллар

Амбруаз Воллар (1866-1939) был пионером в области превращения современного искусства в капитал. Его стратегия заключалась в эксклюзивных контрактах с еще не признанными гениями. Он буквально «приручал» художников, обеспечивая их финансово и давая им полную творческую свободу. Его главными «открытиями» стали Поль Сезанн, Пабло Пикассо (в «голубой» и «розовый» периоды) и Анри Матисс. Воллар понимал, что для создания ценности нужно работать не только с картинами, но и с репутацией. Он стал пионером в издании роскошных альбомов с репродукциями, которые были настоящими произведениями искусства. Например, его альбом с офортами Пикассо к «Неведомому шедевру» Бальзака не только принес доход, но и закрепил за Пикассо статус наследника старой мастерской традиции.

Поль Сезанн. «Натюрморт с занавесом». 1898–1899 гг.

Именно Воллар сделал Сезанна культовой фигурой для молодых авангардистов, организуя его персональные выставки и активно продавая его работы.

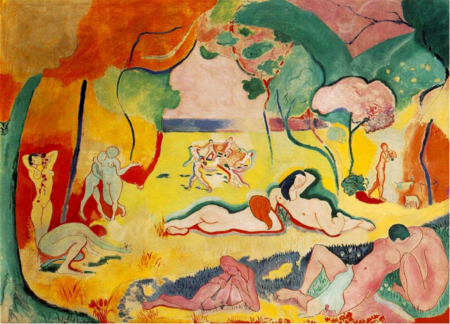

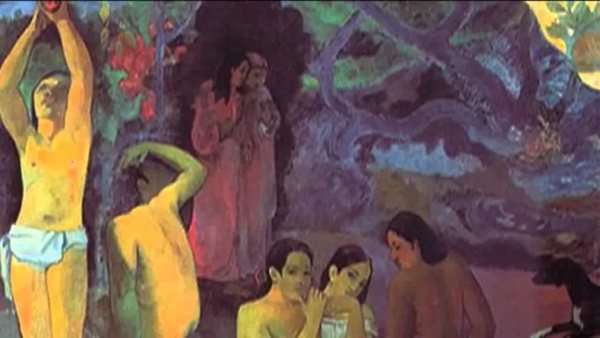

(1) Поль Гоген. «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?». 1897–1898 гг. (2) Анри Матисс. «Радость жизни». 1905–1906 гг. Одна из ключевых работ, продвигавшихся Волларом в ранний период.

Эдуард Вюйар. «В постели». 1891 г. Работа одного из художников-набидов, чьи работы продвигал Воллар.

Кураторский отбор и эстетика «интернационального вкуса». Даниэль-Анри Канвейлер

Если Воллар был патроном, то Даниэль-Анри Канвейлер (1884-1979) стал теоретиком и архитектором кубизма. Немецкий эмигрант, открывший небольшую галерею в Париже, он выбрал путь не массового покровительства, тотального кураторского контроля. Он заключил эксклюзивные контракты с Пабло Пикассо, Жоржем Браком и Хуаном Грисом, фактически монополизировав ядро нового направления.

Стратегия Канвейлера была основана на интеллектуальном осмыслении. Он не просто продавал картины, он объяснял кубизм в своих статьях и каталогах, представляя его не как разрушение формы, а как новую, более сложную концепцию реальности. Он тщательно выстраивал коллекцию, избегая случайных покупок, и создавал среду для «своих» художников, знакомя их с поэтами и критиками (Гийом Аполлинер, Андре Сальмон). Его галерея стала интеллектуальным клубом, попасть в который было знаком принадлежности к элите авангарда.

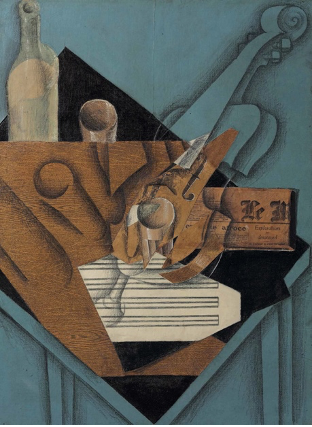

Пабло Пикассо. «Скрипка и виноград». 1912 г.

Типичная работа аналитического кубизма из круга Канвейлера. Галерист настаивал на чистоте стиля и системно продвигал именно таких художников.

(1) Жорж Брак. «Дома в Эстаке». 1908 г. Ранняя кубистическая работа из галереи Канвейлера. (2) Хуан Грис. «Стол художника». 1915 г. Синтетический кубизм — направление, которое Канвейлер развивал.

(1) Фернан Леже. «Город». 1919 г. (2) Пабло Пикассо. «Портрет Амбруаза Воллара». 1910 г.

(1) Кубистический портрет, созданный в период сотрудничества с Канвейлером. (2) Хотя Леже не был эксклюзивным художником Канвейлера, его работы соответствовали эстетике галереи.

Роскошь, мода и коммерческий успех. Галерея Bernheim-Jeune

Галерея Bernheim-Jeune, основанная еще в XIX веке, представляла собой образец успешного коммерческого предприятия. Братья Гастон и Жозеф Бернхайм фокусировались на импрессионистах и постимпрессионистах, чья эстетика была уже более приемлема для состоятельной буржуазной публики. Они работали с модернизмом как с предметом роскоши, умело интегрируя его в мир высокой моды и светской жизни. Их стратегия включала активную международную деятельность, организацию «блокбастерных» выставок и сотрудничество с модными домами. Они понимали силу ассоциаций: картина, купленная у Bernheim-Jeune, была не только инвестицией, но и знаком хорошего вкуса и принадлежности к элите. Этот подход до сих пор актуален для многих галерей, работающих с классическим модернизмом на ярмарках уровня BRAFA, где безупречный провенанс и утонченная эстетика являются ключевыми аргументами для покупателей.

Пьер Боннар. «Угол столовой в Вене». 1932 г.

Боннар был одним из художников, чьи работы успешно продавались через Bernheim-Jeune. Их декоративность и цветовая гармония идеально соответствовали запроса у состоятельных клиентов.

(1) Клод Моне. «Водяные лилии». 1916 г. (2) Анри де Тулуз-Лотрек. «Мулен Руж, Ла Гулю». 1891 г.

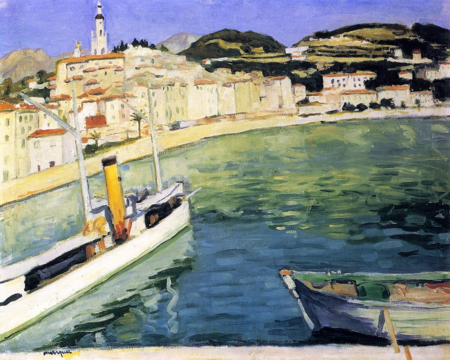

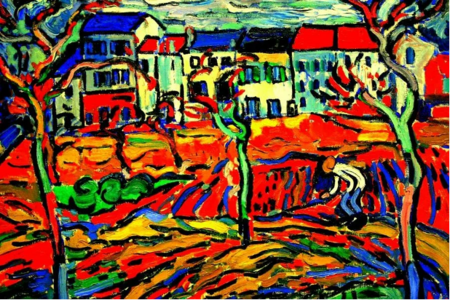

(3) Морис де Вламинк. «Баржи на Сене». 1906 г. (4) Альбер Марке. «Гавань в Гавре». 1912 г.

(1) Работы Моне продолжали пользоваться успехом через Bernheim-Jeune. (2) Постимпрессионистские работы были коммерчески успешны для галереи. (3) Морис де Вламинк. «Баржи на Сене». 1906 г. (4) Альбер Марке. «Гавань в Гавре». 1912 г.

Афиширование авангарда и создание медийного события. Galerie «Minotaure»

Журнал «Minotaure» (1933-1939), основанный Альбером Скира и Э. Тэриадом, был не просто изданием, а цельным эстетическим проектом. Связанная с ним выставочная деятельность стала образцом стратегии создания медийного события. Сюрреалисты (Сальвадор Дали, Рене Магритт, Макс Эрнст) понимали силу шока и скандала. Оформление журнала, его провокационные обложки (например, знаменитая работа Дали с Виолен) и междисциплинарный подход (синтез живописи, фотографии, скульптуры и литературы) создавали мощный информационный повод. Галерейные показы, связанные с «Minotaure», были не просто продажей работ, а тотальными инсталляциями, погружавшими зрителя в мир сюрреализма. Это предвосхитило современные практики инсталляций и иммерсивных выставок.

Сальвадор Дали. Обложка журнала «Minotaure» № 6. 1935 г.

Яркий пример того, как искусство модернизма становилось медийным продуктом. Шокирующий образ сразу привлекал внимание и становился предметом обсуждения.

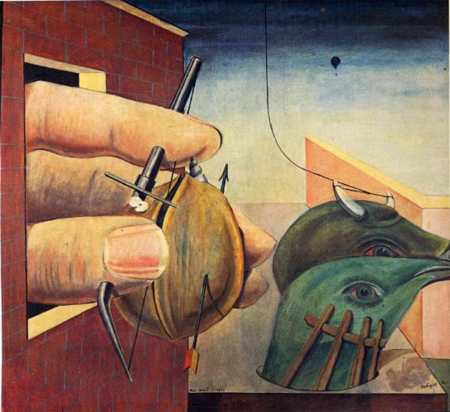

(1) Макс Эрнст. «Царь Эдип». 1922 г. (2) Жоан Миро. «Карнавал Арлекина». 1924–1925 гг.

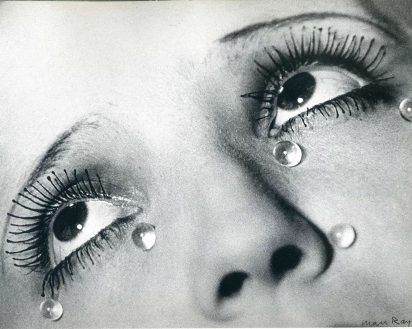

(1) Альберто Джакометти. «Женщина-ложка». 1927 г. Сюрреалистическая скульптура, связанная с кругом Minotaure. (2) Ман Рэй. «Слеза». 1930 г. Фотография, опубликованная в Minotaure

Модернизм на ярмарках TEFAF и BRAFA

Стратегии парижских галеристов живы сегодня на ведущих мировых ярмарках. На TEFAF Maastricht, где представлены работы высочайшего уровня, ключевое значение имеют провенанс и атрибуция — то, над чем так тщательно работали Воллар и Канвейлер, ведя каталоги и архивы. Картина с историей выставления у Воллара или из коллекции Канвейлера автоматически получает премию к стоимости. Ярмарка BRAFA в Брюсселе демонстрирует продолжение линии Bernheim-Jeune: здесь модернизм представлен в безупречном, «галерейном» качестве, с акцентом на декоративность и утонченный колорит. Современные галереи, такие как Galerie Bailly (Париж) или Galerie Ary Jan, специализирующиеся на искусстве Belle Époque и модернизма, прямо наследуют эту модель, делая ставку на эстетическое совершенство и безупречный вкус, что находит отклик у современных коллекционеров.

Стенды галерей на ярмарке BRAFA

Современные ярмарки, подобные BRAFA, — прямые наследники салонов и галерей Парижа. Здесь так же выстраиваются связи, формируется вкус и создается рынок для искусства модернизма.

1 Стенд галереи на TEFAF Maastricht. Современная презентация модернистского искусства на ведущей ярмарке 2 Картина Модильяни на BRAFA 2023.Работа с безупречным провенансом, соответствующая стандартам

(1) Экспертиза картины на TEFA F. Современный эквивалент каталогизации, введенной Волларом и Канвейлером. (2) Коллекционеры на BRAFA. Современные наследники буржуазной клиентуры Bernheim-Jeune.

Гендерный прорыв и продвижение «неудобных» художников. Берта Вейль

В тени гигантов вроде Воллара действовала фигура, чья стратегия была не менее революционной — Берта Вейль (1865-1951). Она была одной из первых женщин-галеристов в Париже, и ее галерея на улице Виктор-Массе стала платформой для художников, которых считали слишком радикальными или «непродаваемыми». Она одной из первых рискнула выставлять Анри Матисса и Андре Дерена, когда они были еще никому не известными провокаторами-фовистами.

Берта Вейль (1865-1951), одна из первых женщин-галеристов Парижа, поддерживавшая фовистов и «неудобных» художников.

Стратегия Вейль была основана на интуиции, личной смелости и поддержке маргиналов. Она создавала среду, в которой молодые, часто иностранные и женщины-художницы, могли найти поддержку. Ее галерея была меньше похожа на роскошный салон Bernheim-Jeune и больше на богемный клуб, где ценность определялась не коммерческим потенциалом, а энергией и новизной. Ее кейс демонстрирует, как личные ценности галериста могут стать основой бизнес-модели, направленной на открытие новых имен.

Анри Матисс. «Женщина в шляпе». 1905 г.

Эта картина, выставленная в Осеннем Салоне 1905 года, вызвала скандал. Берта Вейль была среди тех, кто рано разглядел гений Матисса и поддерживал его, несмотря на критику.

(1) Андре Дерен. «Гавань в Коллиуре». 1905 г. Ранняя фовистская работа, которую поддерживала Берта Вейль. (2) Морис Вламинк. «Сады в Шату». 1904 г. Еще один фовист, чьи ранние работы продвигала Вейль.

Кес ван Донген. «Женщина в чёрной шляпе». 1908 г. Работа голландского фовиста, которого поддерживала Вейль.

Интерьер галереи Берты Вейль. Камерное пространство, способствовавшее открытию новых талантов.

Салон как альтернативная площадка и двигатель «левого» искусства

Параллельно с частными галереями, мощную рыночную и репутационную силу имели Салоны — большие публичные выставки. Осенний салон (где дебютировали фовисты) и Салон Независимых (главная площадка для постимпрессионистов и неоимпрессионистов) были альтернативной системой продвижения. Их стратегия была демократичной и соревновательной. Художник мог представить свою работу напрямую публике, минуя фильтр галериста. Успех в Салоне мог мгновенно создать репутацию и привлечь внимание дилеров. Для таких художников, как Жорж Сёра или Пьер Боннар, Салон стал трамплином для дальнейшей карьеры. Эта модель предвосхитила современные арт-ярмарки, где галереи со всего мира представляют своих художников в условиях открытой конкуренции.

(1) Анри Руссо. «Муза, вдохновляющая поэта (Портрет Гийома Аполлинера и Мари Лорансен)». 1909 г. (2) Жорж Сёра. «Воскресный день на острове Гранд-Жатт». 1884–1886 гг. Картина, вызвавшая сенсацию

Поль Синьяк. «Сосна в Сен-Тропе». 1909 г. Неоимпрессионистская работа, представленная в Осеннем салоне.

(1) Анри Эдмон Кросс. «Золотые острова». 1891–1892 гг. Пуантилистская работа. (2) Максимилиан Люс. «Сена в Эрбле». 1899 г. Еще один пример успеха через салонную систему.

Специализация и нишевание. Галерея «Vé» и скульптура

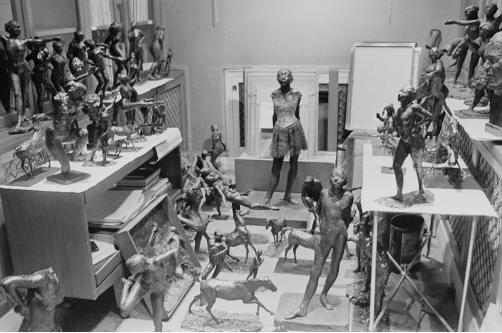

В то время как крупные галереи работали с живописью, успех могли принести и узкоспециализированные стратегии. Галерея «Vé» (Галерея Вильденштейн), хотя и была известна старыми мастерами, в сфере модернизма делала ставку на точечные, но крайне влиятельные проекты. Другим примером является продвижение скульптуры. Галерея Galerie Hébrard, например, сыграла ключевую роль в популяризации бронзовой скульптуры импрессионистов (Эдгар Дега, Аристид Майоль). Они не просто продавали готовые работы, но и занимались сложным процессом отливки и тиражирования, превращая уникальную модель в рыночный продукт. Эта стратегия — стать экспертом в конкретной, технологически сложной нише — позволяла занимать монопольное положение и диктовать стандарты качества.

(1) Литейная мастерская Hébrard, специализировавшаяся на бронзовой скульптуре импрессионистов. (2) Эдгар Дега. «Маленькая четырнадцатилетняя танцовщица». Бронза, ок. 1922 г. (отлита посмертно).

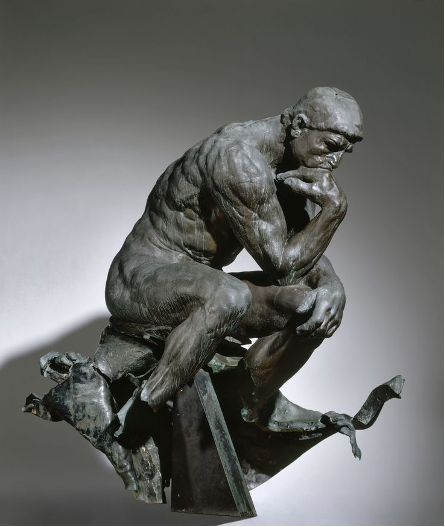

(1) Аристид Майоль. «Средиземное море». 1902–1905 гг. Бронзовая скульптура, популяризированная Galerie Hébrard. (2) Огюст Роден. «Мыслитель». 1904 г. Бронзовые отливки

Сложные в производстве бронзовые отливки скульптур Дега, выполненные уже после его смерти Hébrard и другими литейными мастерскими, стали объектом коллекционирования и рыночным активом благодаря стратегии специализации галерей.

Инструментарий галериста: Каталоги, провенанс и мифологизация

Все успешные галеристы модернизма владели набором конкретных инструментов, которые сегодня являются стандартом арт-рынка. Каталоги-резоне и научный подход: Воллар и Канвейлер одними из первых поняли ценность документации. Они издавали каталоги с описаниями работ, что повышало прозрачность и доверие к рынку. Для современной TEFAF наличие работы в каталоге-резоне художника — обязательное условие для допуска на ярмарку. Создание провенанса: Надпись на обороте «Воллар» или «Канвейлер» сама по себе добавляла работе ценности. Галеристы создавали «историю» произведения, связывая его с именем великого дилера. Мифологизация художника: Воллар создал миф о Сезанне-затворнике, Канвейлер — о Пикассо-гении. Они продавали не просто объекты, а легенды, что многократно увеличивало интерес и ценность.

Титульная страница каталога-резоне Сезанна. Пример документации, введенной Волларом и ставшей стандартом.

Интерьер галереи Воллара. Каждая деталь здесь работала на создание ауры и мифа. Картины висят вплотную друг к другу, создавая ощущение невероятной концентрации шедевров и тайны.

(1)Выставочный каталог галереи Канвейлера 1912 г. Интеллектуальный инструмент продвижения кубизма. (2)Фотография архива Воллара. Документирование провенанса — ключевая стратегия галеристов модернизма.

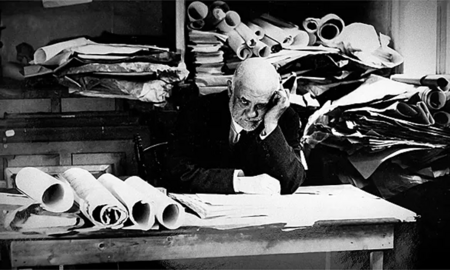

Портреты галеристов

Ренуар, один из главных художников Воллара, запечатлел галериста как тонкого интеллектуала. Этот портрет сам по себе — часть стратегии создания репутации.

Портрет Амбруаза Воллара. Художник: Пьер-Огюст Ренуар. 1908 г.

Портрет Даниэля-Анри Канвейлера. Художник: Пабло Пикассо. 1910 г.

Знаменитый аналитико-кубистический портрет. То, как Пикассо «разобрал» и собрал образ своего дилера, — лучшая метафора интеллектуальной стратегии Канвейлера.

Заключение

Стратегии французских галерей эпохи модернизма заложили фундамент современного арт-рынка. Воллар показал силу создания нарратива вокруг художника, Канвейлер — важность кураторской строгости и интеллектуального обоснования, Berheim-Jeune — эффективность синтеза искусства и бизнеса, а сюрреалисты — мощь медийных и кросс-культурных проектов. Эти модели не устарели; они трансформировались в инструментарий современных галеристов, кураторов и арт-дилеров.[1] Умение не только продавать, но и формировать контекст, воспитывать аудиторию и создавать устойчивые культурные ценности остается главным уроком, который преподносит нам золотой век парижских галерей.

Force, Christel H. (ed.). Pioneers of the Global Art Market: Paris-Based Dealer Networks, 1850–1950. Bloomsbury Visual Arts, 2020.

Huemer, Christian. Paris–Vienna: Modern Art Markets and the Transmission of Culture, 1873–1937. Studies in the History of Collecting & Art Markets, 2019.

The Metropolitan Museum of Art. The Market for Modernism. [Электронный ресурс].

Cohen, Jean-Louis, Journel, Guillemette Morel. Paris Moderne: 1914–1945. Parigramme, 2022.

Thacker, Andrew. Modernism, Space and the City: Outsiders and Affect in Paris. Edinburgh University Press, 2019.

Palgrave Encyclopedia of Urban Literary Studies. Статья: «Modernist Paris».

Brooker, Peter, et al. (eds.). The Oxford Handbook of Modernisms. Oxford University Press, 2010.

Архивы парижских галерей начала XX века (Воллар, Канвейлер, Bernheim-Jeune)

Базы изображений музеев (Музей Орсе, Метрополитен-музей, Чикагский институт искусств, Кунстмузей Базель)

Исторические фотографии из коллекций (Roger-Viollet, Getty Archives)

Каталоги выставок и художественные журналы эпохи модернизма («Minotaure», каталоги Осеннего салона)

Современные арт-ярмарки (TEFAF, BRAFA) — официальные фотобанки