Архивы как редимейд в современном искусстве России

Концепция

Искусство часто опирается на воспоминания. На рефлексию на них, на их переработку, на ностальгию по ним, как на как вдохновение или багаж опыта. Список расширяется до бесконечности, пока, наконец, можно прийти к тому что все искусство это воспоминание. Воспоминание как держать кисточку, воспоминание крутого референса, воспоминание пинтерест цитаты и так далее. Такое абстрактное определение роли воспоминания, столь же актуально для какой-нибудь экспликации выставки, насколько оно не актуально для визуального исследования. Оно требует конкретики, ограничения, материи.

Материя в целом имеет неоспоримое свойство хранить нематериальное. Она его кристаллизует и запоминает лучше нас. Rosebud страшно потерять — ведь он становится продолжением наших воспоминаний. Таким образом объекты становятся продолжением и нас самих. А объединяясь в группы как объекты с памятью, либо наделенные таковой субъективно человеком (санки rosebud или фотоаппарат дедушки), либо данной им внешними свойствами (кирпичи Парфенона или мерч компании), они образуют архивы. Об архивах и это визуальное исследование — о том как они самоценно используются в искусстве, какие цели преследуют при их использовании авторы, какие эмоции довлеют в проектах с ними. Давайте сначала уточним две очевидные вещи: что такое архив, и что такое искусство в рамках архивов.

Что такое архив — понятно. Это коллекция некоторых материальных сущностей, объединенных между собой либо случаем, либо предшествующей интенцией, либо общим контекстом, либо чем-либо еще, что сущностно предшествует акту создания из них искусства. В этом описании можно угадать и не ошибиться редимейд основу. Это собственно тут и важно в определение чего-то как архива — автор должен либо прямо, либо косвенно заявлять объекты внутри как предшествующую сущность, то есть подходить к этому как к уже установившемуся единому смысловому блоку. Иначе говоря назвать «архивным искусством» по логике исследования нельзя выставление работ художника как таковых. Тут не происходит их переосмысления как архива, сама сущность архива не фигурирует тут. Это как поставить унитаз не на выставочный бокс, а на стену туалета. Тоже неплохо, но все же предмета исследования тут не найдется. Это в тоже время тонкая почва, так как любая ретроспектива таки имеет цель добавить некоторый новый слой на работы автора, используя архив как плацдарму для этого. Однако мы это все же не будем считать достаточной степенью самостоятельности. Нужен хоть какой-то жест поверх, осознанная интенция (и у хорошего искусства — причина). Также скажем очевидное: коллекция и собрание — не совсем архив. В слове архив мне нравится некоторая случайность. Так случилось что это архив. Может быть его части были и собраны осознанно, но вместо оно таки создало кучу, называемую архивом. Мне кажется, если уходить в семантику, коллекции и собрания могут перейти в состояние архива при прошествии достаточного времени и потери некоторой предельной концетрации на единой сущности этого блока объектов. Но не будем останавливаться на этом. Нам важно лишь понимать относительную уникальность концепции архива.

Мы подвели себя здесь к ответу на следующий вопрос концепции — что такое искусство в рамках архива. На мой взгляд, это то искусство, которое создается на базе архива с существенным использованием самого архива. Есть много работ, которые вдохновляются некоторыми архивным данными. Такое нам не подойдет. А вот если случилось вдохновение и переиспользование самого архива — это right up the alley

Рубрикатор

Как же сделать рубрикацию этой работы? Мы ограничиваем себя актуальным российским искусством — хотим посмотреть как это работает сейчас, что это говорит в наше время. Мы можем ограничить по сущности архива — есть архивы-места, архивы-искусство, архивы-предметы, но мне не очень нравится такая ранжировка, хотя она тоже более чем актуальна и будет возникать в работе. Значительно ближе мне более простая и чувственная история — архивы-личные и архивы-публичные. Сужая наше деление на эти две категории мы слегка заостряем взгляд, позволяя меньше привязываться к формальностям. Так, архивом-личным станут работы, использующие собственные наработки авторов. А архивы-публичные — что угодно не их! Наш выбор слегка ограничен спецификой нашего исследования и насмотренностью автора, но, надеюсь, это не помещает нам проследить основный тренды и подходы. Наконец, давайте начинать

Работы

Архивы-личные

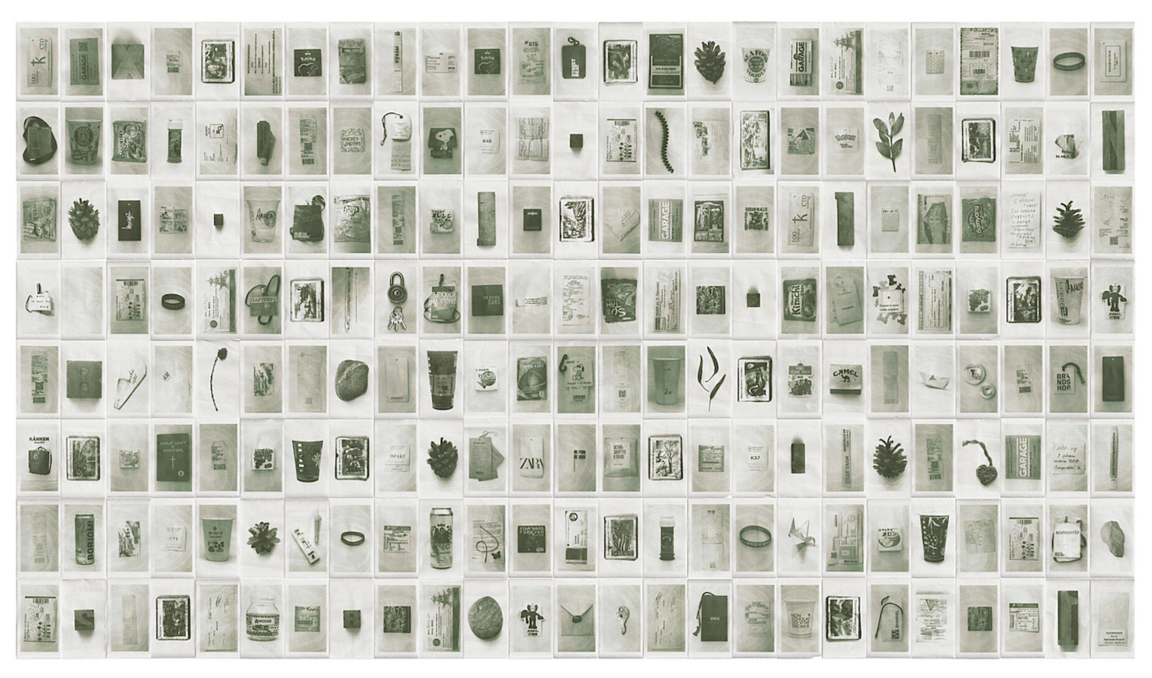

Архив — Артемий Рязанов (2024) Начать я хочу с работы, давшей толчок этому проекту и заставившую меня задуматься над архивом как самостоятельным, современным редимейд методе. Это работа одного из студентов вышки, выполненная под кураторством Игоря Попова и представленная на выставке «Коллекция. Порядок вещей» 2024 года.

В ней автор собирает архив собранных за годы жизни объектов и, подвешивая их в зиплоки и сортируя, выставляет их в несколько формальной сетке 7 на 10. Получается некоторая фактическая фиксация моментов жизни — чеки, проходки, подарки, фишки, билеты. Тут возможно разглядеть классиков по типу Курта Швиттерса с их прото джанк артом и его более современных последователей. Этот архив очевидно личный и говорит он, прежде всего, о личном. Для автора он значит одно, для его знакомого — другое, а для фаната формулы 1 увидевшего проходку на ивент — третье.

Архив тут — фиксация прошлого. Но как кристализация прошлого, она говорит о сущности жизни в целом, подобно небольшим отпечаткам (часто буквально), рассказывающим последовательную историю. Концептуальная тенденция тут — схватить убегающее время и как бы дать ему еще одну жизнь, прожить ее снова и не забыть.

Выбор — Игорь Самолет (2025) Другая работа личного архива — недавний «Выбор» Игоря Самолета. Если вы зайдете на сайт архива XL (где выставлялась работа), вы может и не поймете при чем тут архив. А архив тут есть и интересный. Сама по себе работа — поднимающиеся и опускающиеся шлагбаумы, на которые также, подобно некоторому капитану (а на самом деле просто человеку поднявшемуся на «самостоятельный» этаж) предлагается посмотреть свысока, остаться с этими выборами один на один. Это типично экзистенциальный подход, где трагедия человека в том, что делая одно решение, он навсегда запрещает себе все другие, оставаясь с последствиями первого.

Архив тут необычный. Если в прошлой работе автор использует материальные, осознанно собранные (но может и не для напрямую архивных целей) компоненты, то в этой работе мы сталкиваемся с неосознанно сохраненными дигитальными компонентами (не найдите это противоречием вступлению, где есть пафос материальности — тут тоже материя, просто дигитальная, но также внешнесущностная)

Сбоку от «основной» работы мы видим четыре плашки с личными историями-поэмами, состоящими из кажущихся случайных фотографий с видеорегистраторов (тоже некоторый неосознанный архив) и переписки с уже ушедшими людьми (диджитальным архивом). Например в истории-поэме #2 приведено последнее сообщение от бабушки автора:

Игорек, приезжай. А то ведь не дождусь. [От бабушки Игорю]

Или сообщение от погибшей знакомой в телеграмме

Ты знаешь?

Этими небольшими архивным вставками дополнены работы, давая им, в купе с архивными фотографиями сопровождающими поэмы, ощущение схваченного времени. Этот архив личный со всех сторон. И тут он используется также как некоторая попытка пережить снова, попробовать перефлексировать, поймать заложенное внутрь воспоминание, попытаться снова доехать до бабушки.

Иван Новиков — «Locus Sacer» 2025 На едва открывшейся выставке «Это было со мной» Иван Новиков представляет тонкую работу, посвященную своим родителям. Вся выставка — это большой подарок для нашей темы исследования. Курированная Виктором Мизиано, экспозиция ставит перед собой целью переработку личных и публичных архивов авторов Винзавода. Некоторое исследования места и времени и связи художников с ним.

Новиков выставляет инсталляцию из архива сувениров его родителей, купленных ими при посещение его выставок. Как он говорит в интервью Пятому каналу, они никогда особо не понимали его искусства и эта работа по своему является некоторым памятником им. Я тут также вижу попытку поговорить с ними на их языке, сделать работу которую поняли бы и они, с вещами, которыми они нашли ценными при поездках из своего села на Винзавод. Новиков называет эту работу некоторым «местом памяти» недавно почивших родителей.

Так, личный архив вновь используется как память объектов, чтобы пережить, переговорить с прошлым.

Ирина Корина — «Коворкинг-зона „У чёрной скалы“ 2025» У Ирины на этой выставке интересная работа со своими же работами. Беря пластилиновые игрушки и фигурки, она предлагает зрителям (которых называет тут полноценными авторами) собрать из старых работ что-то новое. Интересно, что чем дальше будет развиваться такой проект, тем меньше в нем будут узнаваться изначальные точки отсчета, и тем меньше он будет «архивным». Такая трансгрессивная в рамках этого исследования работа

Зрителю предлагается пройти сквозь фантасмагоричную арку и поучаствовать в совместном акте создания работы. Весь проект, по словам авторки в интервью Пятому каналу, пересбор частей ее старых, архивных проектов во что-то новое

Личный архив авторки становится тут публичным, не столько в целях интереса в самостоятельной сущности старого проекта, сколько в его потенциале изменятся и актуализироваться в сегодняшнем дне. Такой антиархивный проект по своему) На этой ноте перейдем к уже полностью трансгрессированному в публичное!

Архивы-публичные

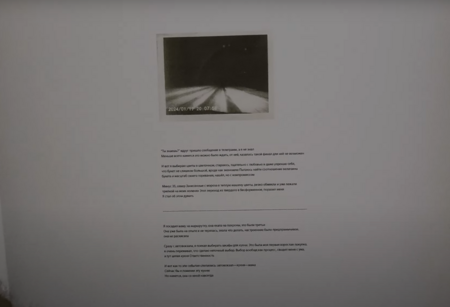

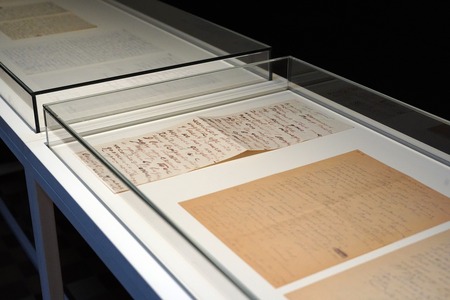

Ольга Чернышева «Экраны (Шепот)» Это первая, но не последняя работа приведенная в этом исследовании созданная совместно с архивной инициативой музея Гараж (Garage Archive Commissions), которая предлагает художникам создавать проекты, работая с архивом Гаража.

В этой минималистичной работе авторка исследует сквозь сохранившееся архивные письма Льва Снегирева эпоху 90х сквозь глаза художника. В них она находит недоумения и догадки, стремление к самоцензуре и неопределеннось. Сами эти архивные письма (6 из них) становятся объектом экспонирования. Тут интересно, что это вовсе не выставка ради изначального автора как художника — в своем интервью гаражу она говорит о том что после прочтения этих писем ей импонировал именно человек за этими письмами. Действительно, тут его письма — полноценный редимейд, без интереса к другим, художественным аспектами личности автора

В том же интервью Ольга Чернышева говорит еще одну очень интересную вещь. Она подмечает что архив тут — способ поймать цайтгайст, но в тоже время — способ с ним найти связь. Сам автор писем, Лев Снегирев, все еще жив и у них с Чернышевой вследствие выставки даже был разговор. Это такой очень тонкий, личный способ взаимодействия друг с другом, когда казалось бы что прошлое уже ушло. Тут мы подметим что архив чужой, архив публичный, дает нам связь с абстрактными другим, превращая и его во что-то личное.

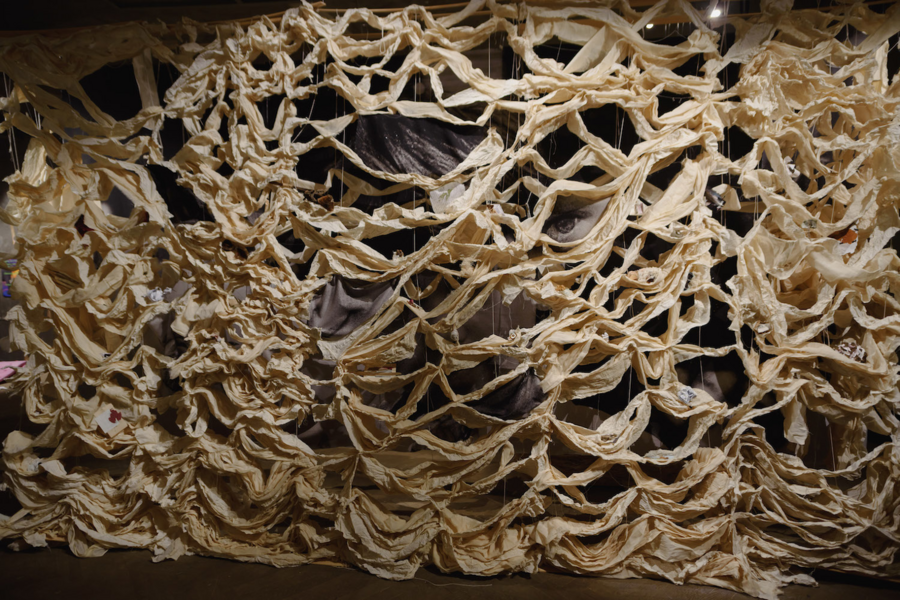

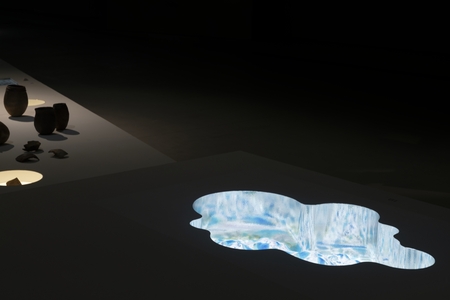

Анна Соз «Практическая независимость» Другой работой использующий публичный (Гаража) архив является эта комплексная мультимедийная инсталляция, вдохновленная видеоартом и текстами группы «Кибер‑Фемин‑Клуб» середины 90х. Работы этого коллектива создавались в очень неопределенное время, и технологически, и политически. Многие их акции были крайне самодельными, что сочеталось с программными текстами.

Оперируя этим Соз и создает свои инсталляции, заимствуя тексты архивов, фрагменты работы и эстетику. Получается некоторая проверка технологического футуризма 90х наложенных на текущую действительность. Вновь, помимо очевидного цайт гайста, ловиться и связь работы с настоящим

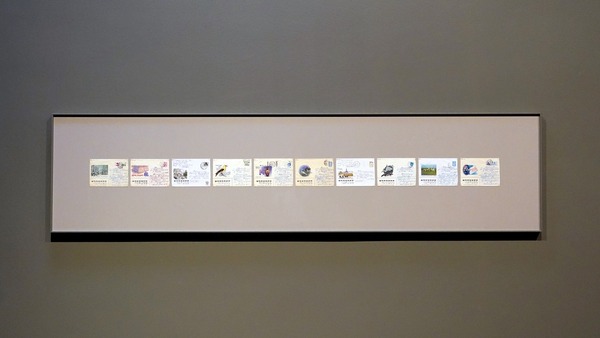

ЙОССО: Вечная мерзлота Интересным проектом публичного Архива является эта работа Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. Познакомился я с ней на Индексе Подобия в ГЭСе, но по сути там была реконструкция Нулевой Арктической биеннале 2016 г. «JOSSO. Вечная мерзлота». Работа представляет собой 9 архивных и полуархивных экспонатов, объединенных в единый нарратив о природе вечной мерзлоты. Тут и бюст, и работы искусства, и видео как человек бесконечно долбит лед, и видеоарты, и маппинги. Не все тут — архивная история, но большинство — действительно она.

Тут публичный архив использует как некоторый непредвзятый рупор местности, состояния. Мерзлота вдохновляет и говорит по-разному, но все это авторами проекта собирается в единое повествование. Мы видим здесь, конечно же, интерес к истории, к первопроходцам и старинными практикам, но не столько прошлое нам интересно, сколько в целом сущность. И это очень примечательно. Во многих других работах исследования архив становился памятью событий и местности. Но в пространстве, где ничего не меняется, архив выходит за рамки времени. Это как солнце описанное тысячами разных способов — оно всегда единая сущность. По своему это замечательный художественный ход проекта, который рассказывает о том, что никогда не меняется, и может обратиться к этому хоть сто лет назад, хоть двадцать.

Сергей Сапожников — Работа на выставке «Это было со мной» «Без Названия» 2025 У Сергея же на вышеупомянутой выставке «Это было со мной» работу уже с публичными архивами. С архивом-местом. Это вообще тема над которой я много думал для этого исследования, подойдут ли сюда проекты где место играет роль архива (часто ностальгическое, как например на выставке Индекса подобия у, если не ошибаюсь, Жени Чайки, есть работа где она возвращается в родную деревню бабушки, где уже никого и ничего, но кто-то таки ее бабушку помнит). В большинстве своем тут недостаточно самостоятельный подход к архивному. Но вот у Сапожникова в этом проекте есть однозначная самобытность образа.

На стены по пространству, вписывая и не вписывая в его рамки, он вещает черно-белые, огромные архивные фотографии Вин Завода прошлого. В своем комментарии сайту Вин Завода он говорит, что цель проекта — заставить заново посмотреть на пространство вокруг. Это как жизнь — день ото дня ты не меняешься, но посмотри на себя 10, 20 лет назад, и это будет другой человек. Публичный архив в этом случае становится точкой сравнения, напоминанием, которое протягивает мостик в настоящее и дает походить по нему взад и вперед. Это как путешествия по яндекс картам. У нас вот рядом с вышкой раньше был пустырь и крошка картошка. А теперь корпоративное здание и офис самолета (не Игоря). Вот и думайте!

Заключение

Проведя это исследование, где все художники использует «архивность» по-своему, время выделить ключевые тенденции и найденные смыслы. Доминирующей функцией архива, особенно в личной сфере, оказывается функция диалога с прошлым. Архивные объекты — будь то чеки Артемия Рязанова, дигитальные сообщения Игоря Самолета или сувениры родителей Ивана Новикова — выступают в роли материальных кристаллизаций памяти, внешними хранителями знания. В этих проекта архивы помогают замедлить убегающее время и вступить в коммуникацию с ушедшими людьми, эпохами и версиями себя. Такое искусство по своему терапевтическое, и для зрителя, и для автора, оно становится инструментом рефлексии, переживания и своеобразного продления существования воспоминаний (тут кажется очень характерной именно институализация объектов, сила которую выставка дает нашей памяти).

Другой ключевой функцией архивов в искусстве является не столько память объектов, сколько разница этой памяти с настоящим (некоторый алгоритм motion detectionа). В работах с публичными архивами, таких как проекты Ольги Чернышевой или Анны Соз, исторические документы и артефакты становятся призмой, сквозь которую художники рассматривают современность, находят с ней связь (порой — прямую, как у Чернышевой). Тоже самое мы видим и у Андрея Сапожникова Наконец, финальной точкой работы с архивом является его полная трансгрессия, которую мы видим в работе Кориной. В предыдущих двух тенденциях было, соответственно, полное принятие архива как архива прошлого, частичное принятие архива как прошлого, но для целей больше в настоящем, а тут же сущность архива нарочито стирается, перерабатывается. Здесь архив превращается в живой, изменчивый материал, чья ценность заключается в потенциале для созидания будущего.

И последней, особой, я бы сказал крайне редкой даже на уровне здравого смысла, уровне, является работа с архивами для исследования вневременных сущностей и состояний. В проекте Йоссо, архив выходит за рамки времени, поскольку архивируемое им — не изменчиво Таким образом, архив в современном российском искусстве предстает многоликим феноменом. Это и кристаллизованная эмоция, и машина времени, и инструмент критики, и живой организм. Художники используют архив как активного соавтора, чья материальная и смысловая автономия позволяет задавать сложные вопросы о времени, памяти, идентичности и самой природе человеческого опыта. И личные, и публичные архивы преследуют похожие темы, ведь во всех них художники пытаются найти корреляцию с интересующими их опытами.

пост скриптум этот вопрос, вероятно, следует задавать с более социологической точки зрения, однако интересно подметить, что для современных молодых российских художников, архивы становятся даже некоторой подмогой во взрослении. Сквозь них осознаются трудные событиями, осмысляются периоды их детства и производиться попытка схватить время, ускользание которого уже начинает ощущаться. Они — как подготовленный язык рефлексии

Источники изображений и информации

Сибирский архив современного искусства. — URL: https://spectate.ru/siberian-archive/ (дата обращения: 02.11.2025).

НИИ Архив. Проект. — URL: https://hsedesign.ru/project/fc38022647ce420d8c0ccfa7ccba420d(дата обращения: 03.11.2025).

NII Arkhiv: Это было со мной. — URL: https://fashion.deziiign.com/project/nii-arkhiv-eto-bylo-so-mnoj-56e125ae6e414427aa899f7e49d0f75d (дата обращения: 04.11.2025).

Якутск.БезФормата. Международная биеннале современного искусства JOSSO. — URL: https://yakutsk.bezformata.com/listnews/biennale-sovremennogo-iskusstva-josso/52803952/ (дата обращения: 05.11.2025).

ARTGUIDE. Выставка. — URL: https://artguide.com/events/12005 (дата обращения: 06.11.2025).

M24. Галерея. — URL: https://www.m24.ru/galleries/kultura/31102025/843119 (дата обращения: 07.11.2025).

Москвич Mag. «Это было со мной»: ТЦСИ Винзавод. — URL: https://moskvichmag.ru/gorod/eto-bylo-so-mnoj-tssi-vinzavod-otkroet-retrospektivnuyu-vystavku-iskusstvoveda-viktora-miziano/ (дата обращения: 08.11.2025).

YouTube. Видео: https://www.youtube.com/watch?v=vnvThmZ5-Ls&t=23s (дата обращения: 09.11.2025).

НИИ Архив. Винзавод. — URL: https://winzavod.ru/projects/nii-arkhiv/ (дата обращения: 10.11.2025).

IXBT Live. «Как безвкусные безделушки стали арт-объектом…». — URL: https://www.ixbt.com/live/exhibitions/kak-bezvkusnye-bezdelushki-stali-art-obektom-obzor-proekta-ivana-novikova-s-novoy-vystavki-eto-bylo-so-mnoy.html (дата обращения: 11.11.2025).

Dzen. Видео. — URL: https://dzen.ru/video/watch/690334642317255bf3d131ce (дата обращения: 12.11.2025).

BKSQ Art. Событие. — URL: https://bksq.art/events/etobylosomnojvz/ (дата обращения: 13.11.2025).

GES-2. Similarity Index. — URL: https://ges-2.org/projects/similarity-index (дата обращения: 14.11.2025).

Garage. Olga Chernysheva: Screens Whisper. — URL: https://garagemca.org/programs/archive-collection-and-raan/olga-chernysheva-screens-whisper (дата обращения: 15.11.2025).

Russian Art Archive Network. Документ F3424. — URL: https://russianartarchive.net/ru/catalogue/document/F3424 (дата обращения: 16.11.2025).

Garage. Anna Soz: Practical Independence. — URL: https://garagemca.org/programs/archive-collection-and-raan/anna-soz-practical-independence (дата обращения: 17.11.2025).

Винзавод. «Это было со мной» — выставка. — URL: https://www.winzavod.ru/calendar/exhibitions/eto-bylo-so-mnoy/ (дата обращения: 18.11.2025).

HSE ART. Галерея коллекции. — URL: https://art.hse.ru/gallery/collection (дата обращения: 01.11.2025).

Molnet. Культура. — URL: https://www.molnet.ru/mos/ru/culture/o_864512 (дата обращения: 02.11.2025).

CyberLeninka. Статья: «Йоссо: вечная мерзлота». — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yosso-vechnaya-merzlota/pdf (дата обращения: 03.11.2025).