Дверь как визуальный мотив в европейском кинематографе первой половины XX в.

Рубрикатор

1. Концепция 2. Глава 1. Дверь как граница между мирами 3. Глава 2. Дверь как метафора судьбы и выбора 4. Глава 3. Дверь как социальный барьер 5. Заключение

Концепция

В истории раннего европейского кино многие предметы обретали свой символический смысл. К таким предметам можно отнести дверь, мотив которой незаметно становятся одним из ключевых элементов экранного языка, универсальным символом, который визуальный язык кино научился использовать для передачи сложных философских концепций и глубоких психологических состояний.

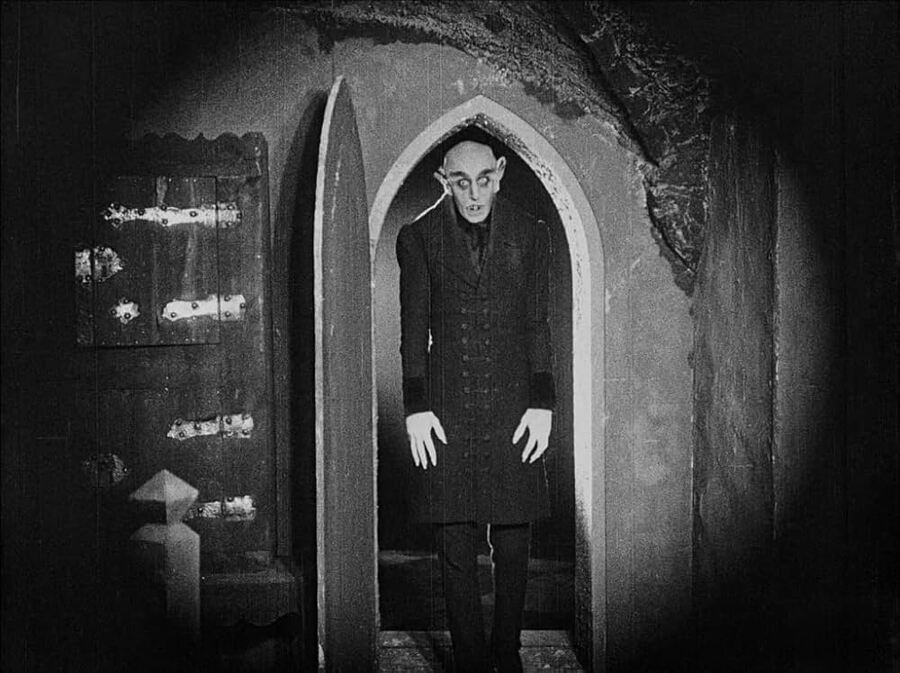

Сцена, в которой Носферату стоит в дверях комнаты Хуттера — «Носферату, симфония ужаса» («Nosferatu — Eine Symphonie des Grauens», реж. Фридрих Мурнау, 1922 г.)

Дверь в кадре всегда больше, чем просто архитектурный проем. В ней заключена точка концентрации драматургического напряжения. Она функционирует как визуальная метафора перехода, отделяя безопасное пространство от враждебного внешнего мира, реальность от безумия, прошлое от будущего. В своей первичной сути дверь является визуальной метафорой самого понятия границы. Она материализует разделение между пространствами, которые наделяются противоположными качествами: безопасное и опасное, известное и неизвестное, приватное и публичное. Важен и ее визуальный облик. Массивность или хрупкость, открытость или замкнутость — немедленно сообщает зрителю о характере этой границы. Через композицию, работу со светом и тенью режиссеры научились наделять дверь напряжением, превращая ее форму и способ взаимодействия с ней в источник динамического ожидания и драмы.

«Дверь снимает противоречие внутреннего и внешнего пространства, противоположность культуры и хаоса». [1]

В визуальном исследовании будут проанализированы «Кабинет доктора Калигари», «Носферату, симфония ужаса», «Вампир — Грёзы Аллена Грея», «Голубой ангел», «Набережная туманов», «Последний человека», «Метрополис». Выбор темы обусловлен тем, что благодаря ней можно сформировать взгляд на кино через материальную деталь и рассмотреть дверь как универсальный символ. Фильмография также не случайна, она позволяет проследить основные векторы развития визуального языка и демонстрирует многообразие функций мотива. В первой главе я исследую то, как дверь использовалась в качестве визуального разграничителя миров. Будь то реальность и безумие или безопасный и враждебный мир. Во второй главе рассматривается тема двери как метафоры судьбы и выбора. Момент ее открытия или закрытия в кадре часто знаменует собой точку невозврата, кульминацию судьбы персонажа. Напряженная пауза перед поворотом ручки, резкое распахивание створок или медленное, скрипучее закрытие — все это визуальные аналоги принятия решения, за которым следует необратимая перемена. Дверь может манить обещанием новой возможности или, наоборот, угрожать окончательной изоляцией, становясь ловушкой, запечатывающей судьбу.

«Последний человек» («The Last Laugh», реж. Фридрих Мурнау, 1924 г.)

В третьей главе поднимается тема двери как социального барьера. Ее архитектура, расположение в кадре и доступность для персонажа красноречиво говорят о социальных барьерах. Величественный портал, подчеркивающий ничтожность стоящего перед ним человека, или неприметная дверь в уборную, куда ссылают опустившегося героя, визуально отделяющая одну социальную группу от другой, — все это делает абстрактное неравенство зримым и осязаемым.

Целью данного визуального исследования является доказательство того, что дверь в эпоху немого кино и раннего звукового периода стала ключевым визуальным мотивом для репрезентации фундаментальных тем человеческого существования: экзистенциальных границ, роковой судьбы и социального неравенства.

В структуре визуального исследования выделены ключевые аспекты, позволяющие раскрыть нарративный потенциал мотива двери в раннем европейском кинематографе: его функцию как философской границы между мирами, метафоры рокового выбора и визуального воплощения социальных барьеров. Рубрикация работы построена в соответствии с этой трехуровневой структурой. При подборе визуального материала предпочтение отдавалось эпизодам, в которых дверь выступает не декоративным, а активным элементом драматургии, определяющим судьбу персонажа. В ходе отбора теоретических источников особое внимание уделялось работам, раскрывающим связь визуальных приемов с формированием философских и социальных смыслов этого мотива.

Глава 1. Дверь как граница между мирами

Кадры с дверьми — «Кабинет доктора Калигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», реж. Роберт Вине, 1920 г.)

В «Кабинете доктора Калигари» дверь функционирует как визуальный маркер, отделяющий безумие от реальности. Однако эта граница оказывается зыбкой, поскольку все пространство фильма представлено через субъективное восприятие героя. Так, в сцене с домом доктора Калигари дверь подчинена остальным декорациям, ломанной перспективе и отсутствующей симметрии, благодаря чему все строение выглядит неустойчиво. Архитектура зданий на улицах города также лишена логики и деформирована, а дверь в лечебницу неестественно высока и ритмически согласована с перекошенными окнами, что визуально усугубляет ощущение иррациональности и тревоги.

Сцена, в которой Фрэнсис в ужасе убегает от доктора Калигари — «Кабинет доктора Калигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», реж. Роберт Вине, 1920 г.)

«Резкие шизофренические узоры на полу, ведущие к различным дверям на заднем плане, указывают на различные точки зрения, существующие в истории». [2]

Слева — сцена после поимки доктора Справа — Фрэнсиса собираются запереть в одной из комнат лечебницы

«Кабинет доктора Калигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», реж. Роберт Вине, 1920 г.)

Узоры направляют не только взгляд, но и движение персонажей. Как пишет Жиль Делез: «Такова неистовая перспективистская геометрия, работающая с проекциями и теневыми участками методом косой перспективы. Для такой геометрии характерна тенденция к замене горизонтали и вертикали диагоналями и контрдиагоналями, окружности и сферы — конусом, а кривых линий и прямых углов — острыми углами и заостренными треугольниками (двери из „Калигари“, островерхие крыши и шляпы из „Голема“)». [3] В сцене, где Фрэнсис направляется к кабинету, агрессивные линии на полу визуально направляют его к двери. В кадре после поимки доктора Калигари фигура Фрэнсиса повторяет форму узоров на стенах, практически сливаясь с ними, и рифмуется с направлением двери. В то время как в сцене, когда уже его собираются запереть рисунки на стенах размыты, а фокус смещен с двери на действие.

Сцена, в которой Хуттер обнаруживает в коридоре Носферату — «Носферату, симфония ужаса» («Nosferatu — Eine Symphonie des Grauens», реж. Фридрих Мурнау, 1922 г.)

В фильме «Носферату, симфония ужаса» Фридриха Мурнау дверь обретает символическую функцию, становясь разделителем между потусторонним миром ужаса и человеческой реальностью.

Сцена с распахивающейся дверью — «Носферату, симфония ужаса» («Nosferatu — Eine Symphonie des Grauens», реж. Фридрих Мурнау, 1922 г.)

Эта граница визуализирована ярче всего в сцене с самопроизвольно распахивающейся дверью в замке Орлока. Ее вытянутая, готическая форма с заостренным верхом одновременно напоминает церковный портал и вход в склеп. За ней зияет беспроглядная тьма, а виньетирование по краям экрана дополнительно фокусирует внимание. «Мурнау нацеливает объектив камеры на дверь, за которой поджидает погибель». [4]

Сцена побега Хуттера — «Носферату, симфония ужаса» («Nosferatu — Eine Symphonie des Grauens», реж. Фридрих Мурнау, 1922 г.)

Мурнау мастерски использует принцип контраста. Если в сцене визита Носферату тьма царит за дверью, то во время побега Хуттера она, наоборот, заполняет комнату. Контрформа двери, обрамляющая ярко освещенный коридор, создает ощущение надежды и возможности спасения.

Слева — Носферату крадется по лестнице Справа — Носферату тянется к двери

«Носферату, симфония ужаса» («Nosferatu — Eine Symphonie des Grauens», реж. Фридрих Мурнау, 1922 г.)

В кульминационной сцене, когда Носферату поднимается по лестнице и тянется к двери спальни Эллен, главную драматургическую нагрузку несет тень. Замкнутое пространство в сочетании с хрупкой закрытой дверью, которая не может служить надежной защитой, становится подспорьем для надвигающегося зла. Дверь здесь выступает в роли последнего рубежа, который нарушается метафизически, через тень вампира, делая происходящее на экране невыносимо напряженным.

Кадры с дверьми — «Вампир — Грёза Аллена Грея» («Vampyr — Der Traum des Allan Grey», реж. Карл Теодор Дрейер, 1932 г.)

В «Вампире — Грёзе Аллена Грея» Карла Теодора Дрейера дверь теряет свою материальную сущность, становясь порталом между миром живых и мертвых. Весь фильм существует в неустойчивом пространстве, где сон и явь, жизнь и смерть постоянно сменяют друг друга, и дверь является главным визуальным проводником в этом пограничном состоянии.

Сцена поисков Аллена Грея — «Вампир — Грёза Аллена Грея» («Vampyr — Der Traum des Allan Grey», реж. Карл Теодор Дрейер, 1932 г.)

Пространства, по которым перемещается герой, напоминают бесконечные лабиринты, из которых нет выхода. Это ощущение усугубляется тем, что Аллен Грей постоянно переходит из одного места в другое, переступая многочисленные пороги.

Слева — Аллен Грей запирает дверь Справа — старик вскрывает дверь в комнату Аллена Грея

«Вампир — Грёза Аллена Грея» («Vampyr — Der Traum des Allan Grey», реж. Карл Теодор Дрейер, 1932 г.)

Замки бессильны против потустороннего, способного беспрепятственно проникнуть в любое пространство. Это подчеркивает тщетность любых попыток защититься от иррационального.

Сцены угасания жизни Аллена Грея — «Вампир — Грёза Аллена Грея» («Vampyr — Der Traum des Allan Grey», реж. Карл Теодор Дрейер, 1932 г.)

Сцена, в которой Аллен Грей узнает о своей смерти — «Вампир — Грёза Аллена Грея» («Vampyr — Der Traum des Allan Grey», реж. Карл Теодор Дрейер, 1932 г.)

Во многих сценах с дверьми фигурирует динамичная камера, которая часто принимает точку зрения героя, буквально следуя за его взглядом. Наиболее мощно мотив двери реализуется в финальных сценах, где смерть героя показана с помощью света, пробивающегося сквозь дверь и постепенно угасающего. Кроме того, именно дверь приводит Аллена Грея к осознанию собственной кончины в сцене с гробом. «Двери могут быть открыты или заперты и, в некотором смысле, напоминают крышки гробов». [5]

Сцена с тенью попугая в стеклах двери, за которой спрятался доктор — «Вампир — Грёза Аллена Грея» («Vampyr — Der Traum des Allan Grey», реж. Карл Теодор Дрейер, 1932 г.)

Кадры из сцены гибели доктора — «Вампир — Грёза Аллена Грея» («Vampyr — Der Traum des Allan Grey», реж. Карл Теодор Дрейер, 1932 г.)

Ярким примером портала для иррационального является сцена с тенью попугая. В поисках убежища доктор решает скрыться за дверью другой комнаты, но за ее стеклянными вставками начинает появляться и пропадать силуэт птицы. Этот образ служит знаком того, что потусторонняя сила уже проникла внутрь безопасного пространства и от нее нет спасения. А сцена гибели доктора за запертой дверью символизирует непреодолимую границу, через которую не может проникнуть живой.

Глава 2. Дверь как метафора судьбы и выбора

Слева — Иммануил Рат стоит перед дверью кабака «Голубой ангел» Справа — профессор в гримерной

«Голубой ангел» («The Blue Angely», реж. Джозеф фон Штернберг, 1930 г.)

Момент, когда Иммануил Рат впервые переступает порог кабака «Голубой ангел», становится поворотным событием в его жизни. Дверь здесь является символом соблазна, неминуемого падения и гибели.

Слева — профессор пришел в гримерную Справа — Иммануил Рат пришел к Лоле, чтобы сделать ей предложение

«Голубой ангел» («The Blue Angely», реж. Джозеф фон Штернберг, 1930 г.)

Стеснение и неловкость, проявляющиеся в осторожном открытии двери и в том, как герой заходит в комнату будто заранее извиняясь, свидетельствуют о конфликте между его респектабельной натурой и охватившим его соблазном.

Сцена, в которой Иммануил Рат делает предложение Лоле — «Голубой ангел» («The Blue Angely», реж. Джозеф фон Штернберг, 1930 г.)

В сцене признания Лола изображена в глубине кадра, а обрамляющие стену плакаты с клоунами создают эффект театральной рамки, намекают на дальнейшую судьбу профессора и несерьезность намерений певицы в отношении него. Решившись жениться на девушке, которая даже в песнях поет о поверхностности своих чувств, Рат добровольно отрекается от своего прошлого.

Слева — Лола и ее новый любовник скрываются от Иммануила за дверью Справа — разъяренный Иммануил выламывает дверь

«Голубой ангел» («The Blue Angely», реж. Джозеф фон Штернберг, 1930 г.)

Кульминацией деградации становится сцена измены. Дверь, закрывающейся за Лолой и ее новым любовником, становится физическим воплощением изоляции, обмана и крушения иллюзий Иммануила Рата, который искренне верил в любовь. От его галантности и интеллигентности не остается ни следа и он в ярости выламывает запертую дверь. Этот момент становится символическим разрушением последних остатков его личности, он уже не профессор, а униженный и одержимый ревностью муж.

Слева — сцена в начале фильма, где профессор заходит в свой кабинет Справа — сцена в конце фильма, где профессор заходит в свой кабинет

«Голубой ангел» («The Blue Angely», реж. Джозеф фон Штернберг,

Сцена, в которой охранник находит Рата в кабинете — «Голубой ангел» («The Blue Angely», реж. Джозеф фон Штернберг, 1930 г.)

Если сравнить сцены из начала и конца фильма, можно проследить, какое сильное влияние оказали на героя события его жизни. В первой половине «Голубого ангела» он задорно идет в классную комнату, готовый столкнуться с трудностями, а во второй плетется и из последних сил открывает дверь, что визуализирует масштаб его падения. Переступив порог, он без чувств падает на некогда свой стол. Этот акт символизирует невозможность вернуться в прошлое. Дверь класса, которая когда-то была символом его сил, становится свидетелем его окончательного поражения.

Сцена первого столкновения Жана с Забелем — «Набережная туманов» («Le quai des brumes», реж. Марсель Карне, 1938 г.)

Слева — Сцена столкновения Жана с пьяницей Справа — Пьяница помогает Жану скрыться от розыска

«Набережная туманов» («Le quai des brumes», реж. Марсель Карне, 1938 г.)

В фильме Марселя Карне двери выступают в роли связующего звена между героями. Судьба Жана была предрешена еще в момент первого столкновения с Забелем, хоть они и не заметили друг друга, но дверь кабака становится местом, где их судьбы впервые связываются. Это момент, когда ловушка захлопывается, хоть герой этого еще не осознает.

Сцены в лачуге — «Набережная туманов» («Le quai des brumes», реж. Марсель Карне, 1938 г.)

Слева — Мишель решает утопиться Справа — хозяин лачуги подбирает его вещи

«Набережная туманов» («Le quai des brumes», реж. Марсель Карне, 1938 г.)

Прощаясь с владельцем лачуги, Мишель прощается с жизнью, а дверь становится последней его преградой. Жизнь художника сплетается с судьбой Жана, который наследует его вещи и получает возможность на лучшее будущее.

Дверь в этой сцене — граница между несбыточными мечтами и реальностью, выход из которой ведет к гибели.

Слева — Жан заходит в магазин, чтобы купить шкатулку для Нелли Справа — Нелли также оказывается в магазине

«Набережная туманов» («Le quai des brumes», реж. Марсель Карне, 1938 г.)

Слева — хозяин лачуги подбирает веревку и камень возле входа Справа — заматывает старую одежду Жана для утопления

«Набережная туманов» («Le quai des brumes», реж. Марсель Карне, 1938 г.)

Каждое последующее столкновение с знакомыми Жану людьми приближает его к гибели. Когда за ним закрывается дверь магазина и Жан рассказывает его владельцу, что он знаком с Нелли, он становится мишенью Забеля. А сцена, в которой хозяин лачуги собирается топить старую армейскую одежду Жана, символизирует уничтожение его прошлой идентичности. Герой лишается своей собственной жизни и оказывается запертым в роли, уготовленной ему роком.

Слева — сцена прощального поцелуя Жана и Нелли Справа — сцена, в которой их обнаруживает Люсьен

«Набережная туманов» («Le quai des brumes», реж. Марсель Карне, 1938 г.)

Сцена, в которой Люсьен расправляется с Жаном — «Набережная туманов» («Le quai des brumes», реж. Марсель Карне, 1938 г.)

Последняя встреча с Нелли становится для Жана роковой. Застекленная дверь создает иллюзию безопасности и близости, но она же оказывается смертельной ловушкой. Карне показывает, что у героя не было шанса принять другое решение и не встретиться с любимой. Момент, когда Жан выходит из магазина становится визуальной метафорой принятия судьбы.

Глава 3. Дверь как социальный барьер

Сцена, в которой главного швейцара приветствуют его соседи — «Последний человек» («The Last Laugh», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924 г.)

В начале фильма главный швейцар высококлассного отеля предстает фигурой почти царственного масштаба, это выражается в отношении к нему соседей, которые не обращают никакого внимания на прошедшего перед ним мужчину, но пресмыкаются перед главным героем, поджидая его возвращения у двери.

Сцены с постепенной деградацией положения главного героя — «Последний человек» («The Last Laugh», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924 г.)

Дверь отделяет фигуру героя от окружающих его людей. В сцене с новым швейцаром хоть герой и находится на переднем плане, его фигура отделена от светлого пространства улицы, которое когда-то было его стихией. Ключевой момент падения героя разворачивается в кабинете директора. Дверь разделяет кадр пополам, усиливая контраст между героями. Швейцар занимает практически все пространство правой створки, но его напряженная фигура выглядит неуверенно рядом с расслабленным директором. А дверь в туалет становится конечной точкой его социального падения. По словам Жиля Делеза: «в фильме Мурнау „Последний человек“ деградация главного швейцара может проходить через церемониал и сцену, связанную с произнесением речей (хотя и немую) в бюро директора, она может включать в себя визуальные рифмы между вертящимися дверьми вначале, сном о дверях и дверью в туалет, где умирает человек, — причем великолепие фильма состоит в физике социальной деградации, когда персонаж спускается по „лестнице мест и функций“ в структуре гранд-отеля, обладающего „естественной“ или формообразующей ролью». [3]

Сцена, в которой швейцар выкрадывает свою форму — «Последний человек» («The Last Laugh», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924 г.)

Сон швейцара о дверях — «Последний человек» («The Last Laugh», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924 г.)

Слева — сцена, в которой обнаруживается ложь героя Справа — последствия потери должности

«Последний человек» («The Last Laugh», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924 г.)

Для героя и его семьи ужасны не столько потеря им рабочего места, сколько понижение по должности, ускользнувший статус и следующие за этим сплетни, что отчетливо отражается в желании героя выкрасть свою форму. Швейцар, понимающий свое жалкое положение прячется за дверьми, над которыми раньше властвовал. В сцене со сном, где вращающаяся дверь является апогеем карьеры, в то же время воплощается страх потери контроля над своим миром.

Сцена, в которой швейцар возвращается в пустой дом — «Последний человек» («The Last Laugh», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924 г.)

Сцена осуждения швейцара — «Последний человек» («The Last Laugh», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924 г.)

Физика деградации проявляется и в теле героя. В сцене с возвращением главного героя домой после унижения его фигура показана уязвленной, полусогнутой и стесненной. Дверь его собственного дома становится местом позора, он боится встречи с соседями и семьей. Герой не может держать осанку, соответствующую его прошлому статусу. Дверь здесь фиксирует не только физическое, но и моральное сгибание человека.

Слева — Мария пришла в сад с детьми подземного города Справа — ее выпроваживают

«Метрополис» («Metropolis», реж. Фриц Ланг, 1927 г.)

В «Метрополисе» Фрица Ланга дверь становится одним из ключевых инструментов визуализации социальной иерархии. Первое столкновение с Марией происходит в сцене в саду, когда она приводит на поверхность толпу детей. Контраст между монументальной архитектурой и хрупкими испуганными детьми, стоящими за спиной Марии, зрительно показывает социальный разрыв и их ничтожность в системе ценностей Метрополиса. Эта дверь выступает в роли рубежа, отделяющего пространство предназначенное для избранных от простых рабочих.

Сотрудник Йо Фредерсена после увольнения — «Метрополис» («Metropolis», реж. Фриц Ланг, 1927 г.)

Сцена с Фредером, который проникает в подземный город — «Метрополис» («Metropolis», реж. Фриц Ланг, 1927 г.)

Для представителей элиты страшнее всего занять место рабочего в нижнем городе, что наглядно показывает сцена с бывшим сотрудником Йо Фредерсена. Когда Фредерсен решает проникнуть в нижний город, он буквально спускается по социальной лестнице. Это проявляется в том, что перед ним предстает обычная дверь, не идущая ни в какое сравнение с теми роскошествами, которые встречаются на поверхности. А за ней переход из мира света и порядка в царство механического труда.

Слева и посередине — сцены бунта Справа — затопление подземного города

«Метрополис» («Metropolis», реж. Фриц Ланг, 1927 г.)

Слева — толпа рабочих выбирается из затопленного города Справа — кадр с Фредером, который держит на руках ребенка

«Метрополис» («Metropolis», реж. Фриц Ланг, 1927 г.)

Крошечные, однотипные двери домов нижнего города, которые особенно заметны в сценах бунта и побега из тонущего нижнего города, подчеркивают абсолютную обезличенность рабочих. В отличие от монументальных дверей элиты, они воплощают элемент конвейера, предназначенный для человеческого ресурса. В кадрах, где толпа выбирается из затопленного города вместе с Фредером, который держит на руках ребенка, визуализирована идея солидарности.

Сцена с толпой, направляющейся к двери собора — «Метрополис» («Metropolis», реж. Фриц Ланг, 1927 г.)

Кадр собора с распахнутой дверью, к которому приближается толпа, в финале фильма символизирует духовное примирение жителей нижнего и верхнего города, предлагая моральный компромисс, но оставляя физическую структуру города той же.

Заключение

Анализ «Кабинета доктора Калигари», «Носферату, симфонии ужаса», «Вампира — Грёзы Аллена Грея», «Голубого ангела», «Набережной туманов», «Последнего человека», «Метрополиса» через призму мотива двери в раннем европейском кинематографе наглядно подтвердил гипотезу о том, что дверь сформировалась как ключевой мотив, обладающий способностью репрезентировать фундаментальные темы человеческого существования. В ходе работы была прослежена эволюция художественных идей того времени. От экспрессионистских декораций в «Кабинете доктора Калигари», где дверь материализует границу между безумием и реальностью и «Носферату, симфоней ужаса», где она разделяет потустороннее и человеческое. До сюрреалистичных порталов «Вампира — Грёзы Аллена Грея», стирающих грань между сном и явью. Одновременно с этим дверь проявляла себя как инструмент социальной критики. В «Голубом ангеле» она становится символом морального падения, а в «Набережной туманов» трансформируется в роковой порог, в котором заключена метафора неотвратимой судьбы. В «Последнем человеке» с помощью нее выстроена социальная деградация героя. В то время как в «Метрополисе» дверь является воплощением классового неравенства, где монументальная архитектура элиты противопоставлена обезличенности рабочего города. Таким образом, дверь в раннем европейском кино оказывается не просто декоративным элементом, а визуальным символом, способным говорить об экзистенциальных границах, власти рока и структурах социального неравенства.

Быстрова Я. В. Символика строения дома: социокультурный смысл // Вестник Санкт-Петербургского университета. Философия и конфликтология. — 2015. — № 4. — С. 102-111.

The Cabinet of Dr. Caligari: 100 Years Later [Электронный ресурс] // The International Journal. — 2020. — URL: https://www.intjournal.com/0813/the-cabinet-of-dr-caligari?utm_source (дата обращения: 23.05.2024)

Делез Ж. Кино / Ж. Делез. — М. : Ад Маргинем Пресс, 2004. — 622 с.

Айснер Л. Демонический экран / Л. Айснер. — СПб. : Rosebud Publishing, 2010. — 272 с.

Vampyr (1932) Movie Review [Электронный ресурс] // Frame Rated. — 2017. — URL: https://www.framerated.co.uk/vampyr-1932/ (дата обращения: 23.05.2024).

«Носферату, симфония ужаса» («Nosferatu — Eine Symphonie des Grauens», реж. Фридрих Мурнау, 1922 г.)

«Кабинет доктора Калигари» («Das Cabinet des Dr. Caligari», реж. Роберт Вине, 1920 г.)

«Вампир — Грёза Аллена Грея» («Vampyr — Der Traum des Allan Grey», реж. Карл Теодор Дрейер, 1932 г.)

«Голубой ангел» («The Blue Angely», реж. Джозеф фон Штернберг, 1930 г.)

«Набережная туманов» («Le quai des brumes», реж. Марсель Карне, 1938 г.)

«Последний человек» («The Last Laugh», реж. Фридрих Вильгельм Мурнау, 1924 г.)

«Метрополис» («Metropolis», реж. Фриц Ланг, 1927 г.)