Сайт-специфичные проекты в пространствах бывших заводов

Введение

«Вставай, пора на завод» — фраза, которая у многих миллениалов и зумеров вызывает страх и панику. Возможно, в центральных регионах России всё складывалось немного по-другому, но для уральцев формула «после школы — на завод» долгое время была одной из центральных. Завод был отсутствием альтернативы, единственной профессиональной траекторией после получения образования (или иногда его замещением). Завод был мифической фигурой для тех, кто стремился к творчеству, часто перекликался в угрозах родителей или внутренних угрозах с профессией дворника по уровню «престижа», становился жутким способом мотивировать себя на что-то большее.

С начала 2000-ных восприятие завода как «dead end’а», тупика, ассоциирующегося у большинства с автоматизмом труда и отсутствием возможности для самовыражения, начинает меняться. В местах, которые, казалось бы, не имеют ничего общего с искусством (особенно современным искусством), появляются новые люди, готовые работать со стереотипом о творческой безысходности заводов.

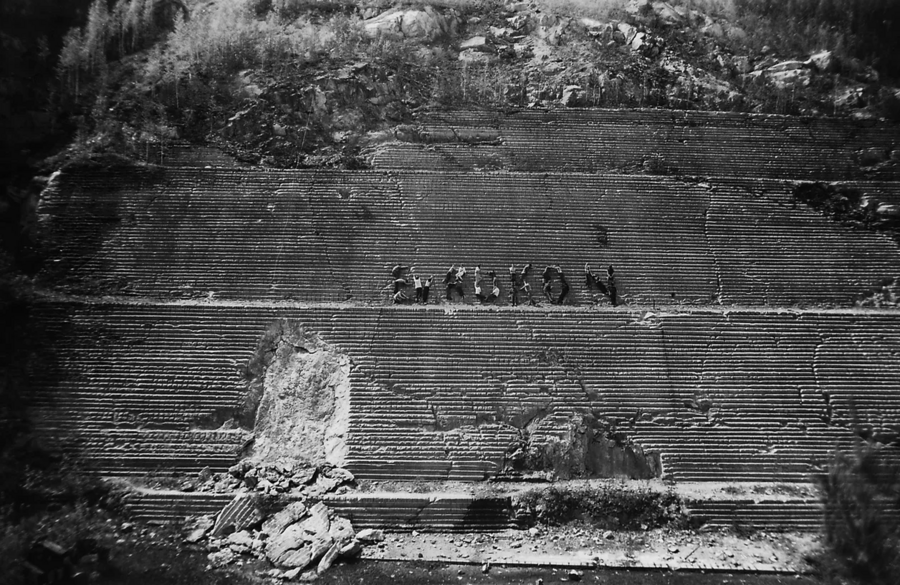

Участники Еврокона. Екатеринбург, 1996

Первое найденное мной упоминание выставки современного искусства, проведённого на заводе в России, связано с названием «Evrocon». Изначально фестиваль был европейским, и под руководством художника-концептуалиста и куратора Марка Диво прошел в Цюрихе в 1995 году при участии таких художников, как Мизин, Булныгин, Гализдрин и Елов. Изначально концепция проекта строилась на «постиндустриальном барокко»: «использовании нужных и ненужных вещей для создания произведений искусства». Летом 1996 года фестиваль прошел уже в России, и арт-группировки представили свои работы в Екатеринбурге и Новосибирске. В Екатеринбурге выставки проходили как раз на заводах «Втормет», «РТИ», заводе керамических изделий и «Уралшина». В Новосибирске проект представлялся на более консервативных площадках: галереях и информационных центрах.

Инсталляция в рамках Еврокона. Екатеринбург, 1996

Постепенно в новом тысячелетии художники и кураторы стали обращать больше внимания на пространства бывших или действующих заводов, используя их в качестве площадки для своих проектов. Пожалуй, первым масштабным «превращением» можно назвать появление Центра Творческих Индустрий Фабрика на территории московской фабрики технических бумаг «Октябрь» в 2005 году, о которой я подробнее расскажу чуть позже. Всё больше художников обращались к индустриальному (и не только) прошлому и представляли свои работы в таких пространствах, которые раньше казались совсем неподходящими для выставок. Сейчас сочетание современного искусства и индустриальных площадок становится всё более привычным: эта практика давно вышла за пределы Москвы и Санкт-Петербурга и теперь успешно закрепилась и в регионах. Кроме посещения постоянных экспозиций на «устоявшихся» креативных пространствах, можно побывать на том или ином заводе и как зритель или участник многочисленных фестивалей, таких как «Ночь заводов», «Выкса», в рамках проекта «Арт-фабрика» и других.

В этом визуальном исследовании я обращаюсь к феномену перерождения заводов в качестве выставочного пространства для современного искусства. Главным образом, акцент я ставлю на те проекты, которые можно назвать сайт-специфичными: когда кураторы или художники обращаются к истории места, к его «физике и лирике», переосмысляют пространство и взаимодействуют с ним. Из широкого круга институций, появившихся на основе заводов, были выбраны три (по мнению автора, самые ранние и наиболее «монолитные»): ЦТИ Фабрика, ЦСИ Винзавод, а также галерея на Электрозаводе. Дополнительно упоминается и завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти, выбранный в качестве площадки проведения нереализованной выставки «Материа прима». Каким образом осваивается пространство, как художник в своём проекте обращается к истории, памяти об этом месте? В разных проектах ответы на эти вопросы совсем непохожи друг на друга: более или менее очевидно, в своих высказываниях авторы перерабатывают стереотипы и рефлексию, и составляют совершенно новую картину мира для пространства.

РУБРИКАТОР

Центр Творческих Индустрий Фабрика Центр современного искусства Винзавод Галерея Электрозавод Завод Турчаниновых-Соломирских Заключение Источники

Центр Творческих Индустрий Фабрика

Одним из первых креативных пространств, появившихся на месте бывших заводов, можно назвать Центр Творческих Индустрий «Фабрика». ЦТИ располагается на платформе ОАО ФТБ «Октябрь» — старейшего советского производства, которое главным образом было посвящено выпуску технических бумаг и было связано с полиграфией. Основан завод был еще в 70-х годах XIX века, а с 1924 года предприятие был национализирован и стал красильно-аппретурной фабрикой, с 1929 — бумажно-красильной. В 1941 году «Октябрь» получил новый статус фабрики уже технических бумаг, производившей бумагу для полиграфии при использовании уникального оборудования — например, машины «Оливье», имя которой сегодня носит основной зал Фабрики. В 2005 году часть территории завода перешла под некоммерческие творческие проекты, и в том же году под управлением Аси Филипповой, и сейчас действующего директора ЦТИ, открылся кластер мастерских художников. Первым масштабным событием Фабрики стало проведение специального проекта Первой Московской биеннале современного искусства «No comment», с которой присутствие современного искусства на фабрике «Октябрь» стало постоянным.

Сама Ася Филиппова считает, что site-specific проекты особенно актуальны для Фабрики:

«Наш центр — это не то место, которое обеспечивает стерильными белыми кубами. Хотя у нас есть простое и белое пространство — в нем как раз студенты любят проводить дипломные выставки. Но все остальные наши выставочные площадки — очень сложные и активные места, с которыми надо разговаривать и договариваться». — отвечает она на вопрос в интервью The art newspaper Russia в 2016 году.

«Саркофаг». Валерий Кошляков

Одним из самых ранних проектов, связанных именно со спецификой места, стала персональная выставка Валерия Кошлякова «Саркофаг», проведённая в 2006 году в пространстве центра «ПROEKT FАБРИКА» — таким было первое название кластера. Валерий Кошляков использует гофрокартон как материал для своих работ, что напрямую связывает «Саркофаг» с историей бывшей фабрики «Октябрь». Инсталляция заняла все пространство цеха, в котором проводилась экспозиция: многослойные объекты из картона напоминают архитектуру советских заводов и промзон, через которые «мчатся» поезда — видеопроекция уносящихся вдаль вагонов. Монументальный «Саркофаг» превращается в руины, создает впечатление «пост-» — катастрофы ли, и открывает пространство для дискуссии об идентичности места, усеянного останками неузнаваемой, масштабной, но при этом хрупкой цивилизации.

Саркофаг. Валерий Кошляков. 2006

«Машина и Наташа». Куратор — Арсений Жиляев

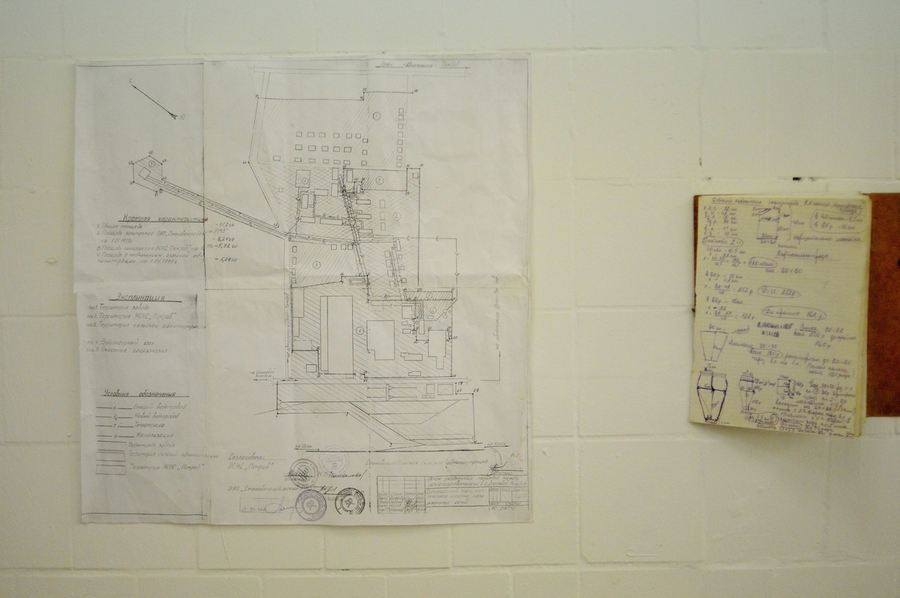

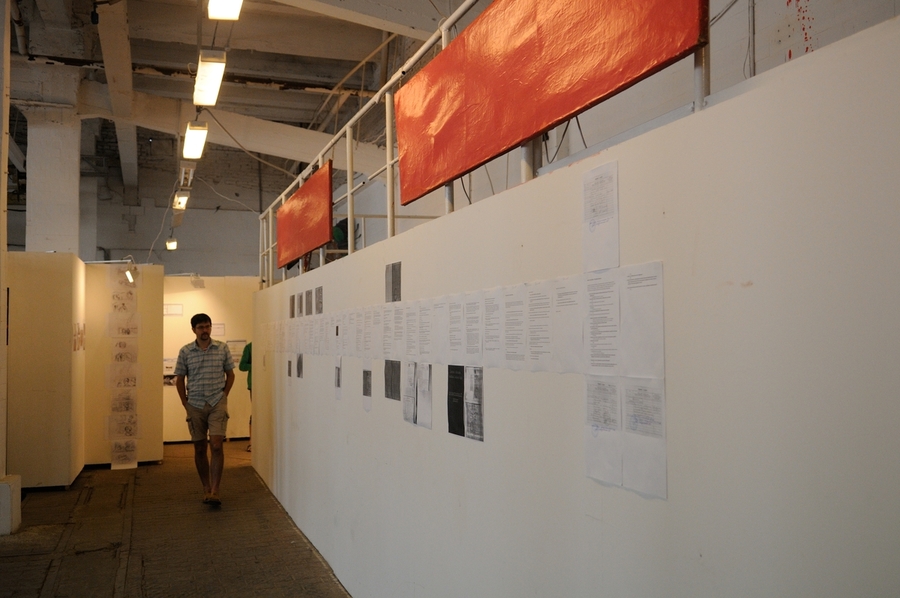

В 2009 году под кураторством Арсения Жиляева состоялась групповая выставка «машина и Наташа», которая уже напрямую отсылала к истории «Октября». В центре внимания — история работницы Наташи, которая 25 лет провела у грунтовальной машины в помещении на верхнем этаже фабрики. Работы художников соседствовали рядом с самой машиной, которая в ходе экспозиции разбиралась на части. Экспозиция складывалась как из артефактов (например, личного «дневника» оборудования, производственных документов), так и из созданных художниками работ, отсылающих к прошлому пространства. Кроме грунтовальной машины участвовал в выставке и станок для запекания бумаги, который после экспозиции был утилизирован, что, по словам Аси Филипповой, «было очень болезненно для всех».

Машина и Наташа. 2006

Через историю конкретного человека в проекте рассматривается переход между эпохами, который «сужается» до проблематики отношения между людьми и «вещами» (машина, с которой работала Наташа, для нее — гораздо больше, чем просто объект: «даже теперь, когда производство остановилось, она [Наташа] продолжает за ней ухаживать»). Сентиментальность выставки говорит и о переменах, в которых находится человек: о том, как он обращается к своему прошлому и переносит его в настоящее.

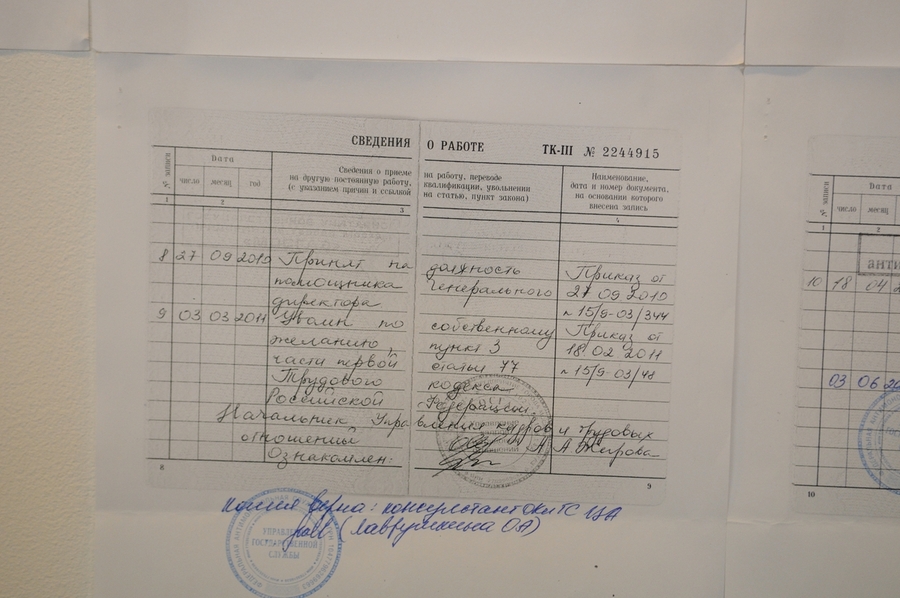

«Рабочее движение». Куратор — Арсений Жиляев

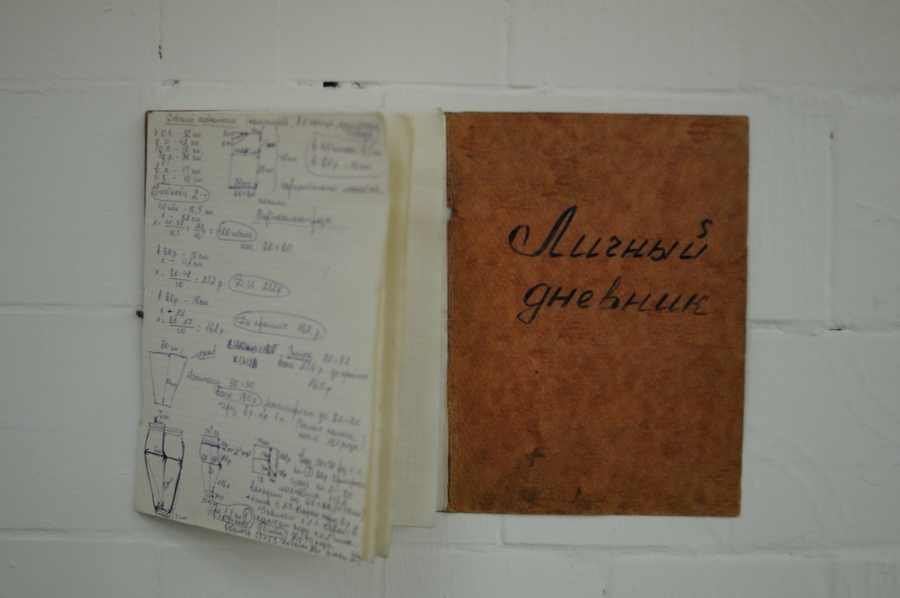

Ещё один проект 2009 года, прошедший в Фабрике, уже немного отходит от конкретной сайт-специфичности «Машины и Наташи» и обращается к исследованию авангарда. Куратор Арсений Жиляев формулирует концепцию выставки так: «Рабочее движение» — попытка пластического исследования жизнеспособности формотворческих идей авангарда сегодня». Всего в выставке участвуют 7 художников, каждый из которых пробует в своих работах переосмыслить утопии XX века, в которые входит в том числе и индустриализация. Художник Хаим Сокол в своей рецензии на выставку утверждает: «Современные художники работают на руинах великой идеи. Эту руинированность и транслируют в своих образах. В этом контексте абсолютно понятен кураторский выбор места — действующая фабрика технических бумаг, некогда мощный производственный комбинат, сегодня гордый и мудрый центр примирения многих опустевших, величественных цехов с современным искусством».

Гештальт. Егор Кошелев. Часть экспозиции «Рабочее движение». 2009

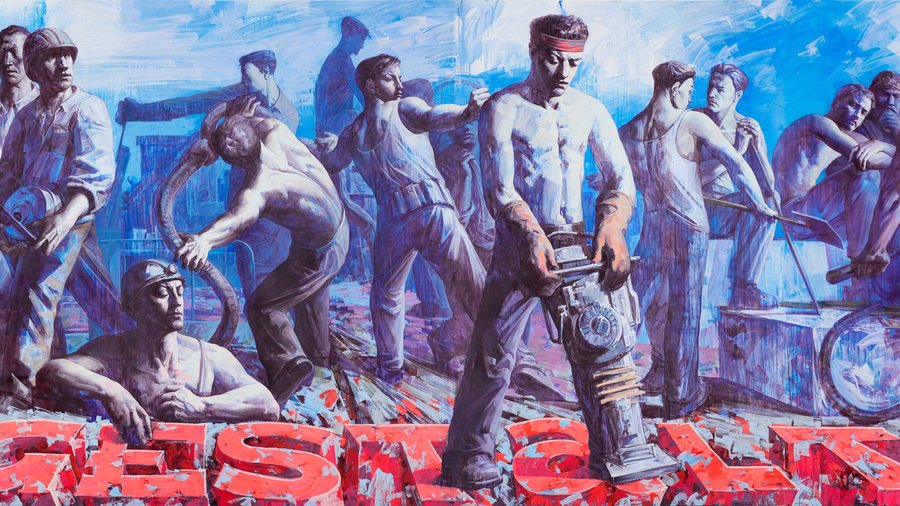

«Трудовая книжка». Куратор — Арсений Жиляев

В проекте «Трудовая книжка» Арсений Жиляев продолжает размышления о трудовых отношениях современных художников, выстраивая диалог о свободе творческого человека в условиях капиталистического общества. Выставка представляет собой демонстрацию документации того, как современные художники зарабатывают себе на жизнь — тема, которую многие считают «неуместной» и пытаются скрыть. Отдельная часть экспозиции была посвящена материалам, которые использовались работниками фабрики «Октябрь» на демонстрациях, подчёркивая связь пространства с темой выставки. Между участниками и куратором выставки завязалась дискуссия о восприятии художника сейчас: насколько уместно применять термин «творческий пролетарий», является ли автор некой «самостоятельной единицей производства», и как происходит (и происходит ли?) нормализация трудовых отношений для современного художника.

Трудовая книжка. 2011

«Радио „Октябрь“». Куратор — Арсений Жиляев

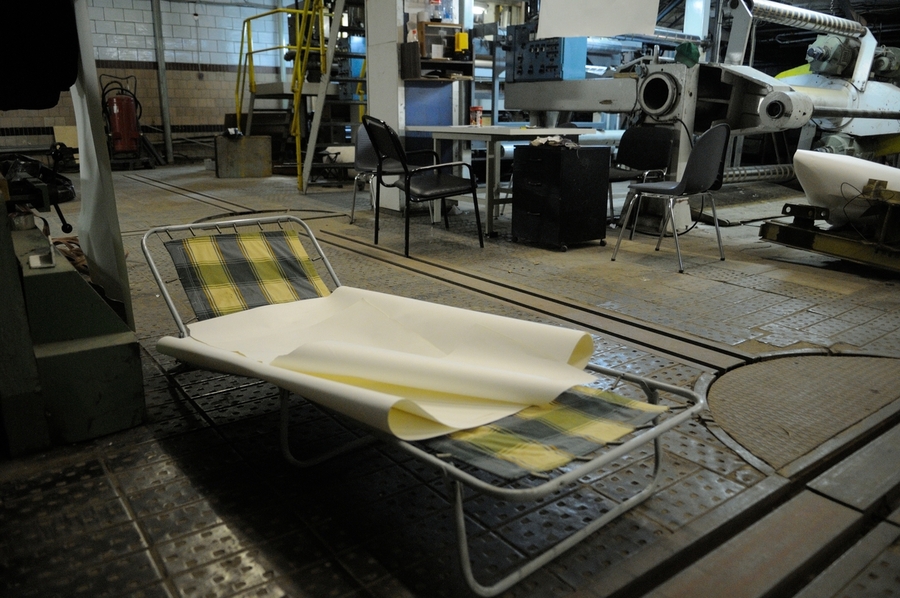

В продолжение обсуждения роли художника в трудовых взаимоотношениях в 2011 году был представлен проект «Радио „Октябрь“». Арсений Жиляев на протяжении месяца работал монтажником в ЦТИ «Фабрика», и полученную зарплату вложил в создание радиоспектакля. В основу легли звуковые коллажи разговоров с рабочими фабрики «Октябрь» в период монтажа спецпроекта 4-й Московской биеннале современного искусства. Сама аудиоинсталляция располагалась в раздевалке рабочих, которая соседствовала с функционирующим цехом фабрики, и вход в раздевалку должен был согласовываться с сотрудниками: в случае их несогласия, вход запрещался.

Презентация проекта «Радио „Октябрь“. 2011

«Бумажная память». Хаим Сокол

Пожалуй, главный проект, связанный с идентичностью Фабрики, состоялся в 2017 году под кураторством Хаима Сокола. «Бумажная память» — само название отсылает к прошлому, к историям рабочих и самого завода. Художник на протяжении трёх месяцев изучал архивы «Октября», в котором хранились документы начиная с 30-х годов, раскрывающие судьбы тех людей, кто когда-то работал на фабрике. Именно бумага со всеми этими свидетельствами превратилась в главного героя выставки, итогом которой стали серия поэтических, графических и видео-объектов.

Бумажная память. Хаим Сокол. 2017

Сам художник так говорит о концепции выставки:

«Импульсом к этой выставке стала не покидающая меня мысль о стремительном исчезновении рабочего класса из зоны видимости — экономической, социальной, политической и как следствие, исторической. Как будто „шквальный ветер, который мы называем прогрессом“ (Беньямин) унес всех рабочих куда-то далеко от Земли. На Фабрике и в других постиндустриальных пространствах, превращенных в центры искусства, это особенно чувствуется. Сама материальность места не дает забыть о прошлом. Архитектура, кирпич, остаточная топонимика (зал „Оливье“, каландры, цех, проходная и т. д.) есть, а людей, трудившихся здесь когда-то нет. И сколько бы я и мои коллеги не утешали или не тешили себя мыслью, что мы часть нового класса „прекариата“, который пришел на смену пролетариату, мы прежде всего часть той силы, которая смела рабочий класс с авансцены истории. Поэтому этот проект — в некотором роде возвращение долга. Моя цель — вернуть хотя бы ненадолго бывших рабочих и служащих этой фабрики в зону видимости. Я искал и продолжаю искать след (ы) тех людей, который работали когда-то на фабрике. Их непосредственные отпечатки, индексальные знаки».

Центр современного искусства Винзавод

Центр современного искусства Винзавод на два года младше ЦТИ Фабрика, но история самого пространства началось гораздо раньше — в начале XIX века, когда на территории усадьбы княгини Екатерины Волконской купец Ф. Даниельсон открыл пивоваренную фабрику. В 1889 году на ее месте основали Московский комбинат виноградных и десертных вин, который функционировал и в советское время. В конце XX века производство закрыли, а в 2007 году на его месте Софьей и Романом Троценко был основан центр современного искусства.

Одним из первых, кто увидел Винзавод до реконструкции, был фотограф Игорь Мухин. Ему удалось запечатлеть состояние изменения пространства, его перерождение из руин в центр современного искусства.

Винзавод. Игорь Мухин. 2007

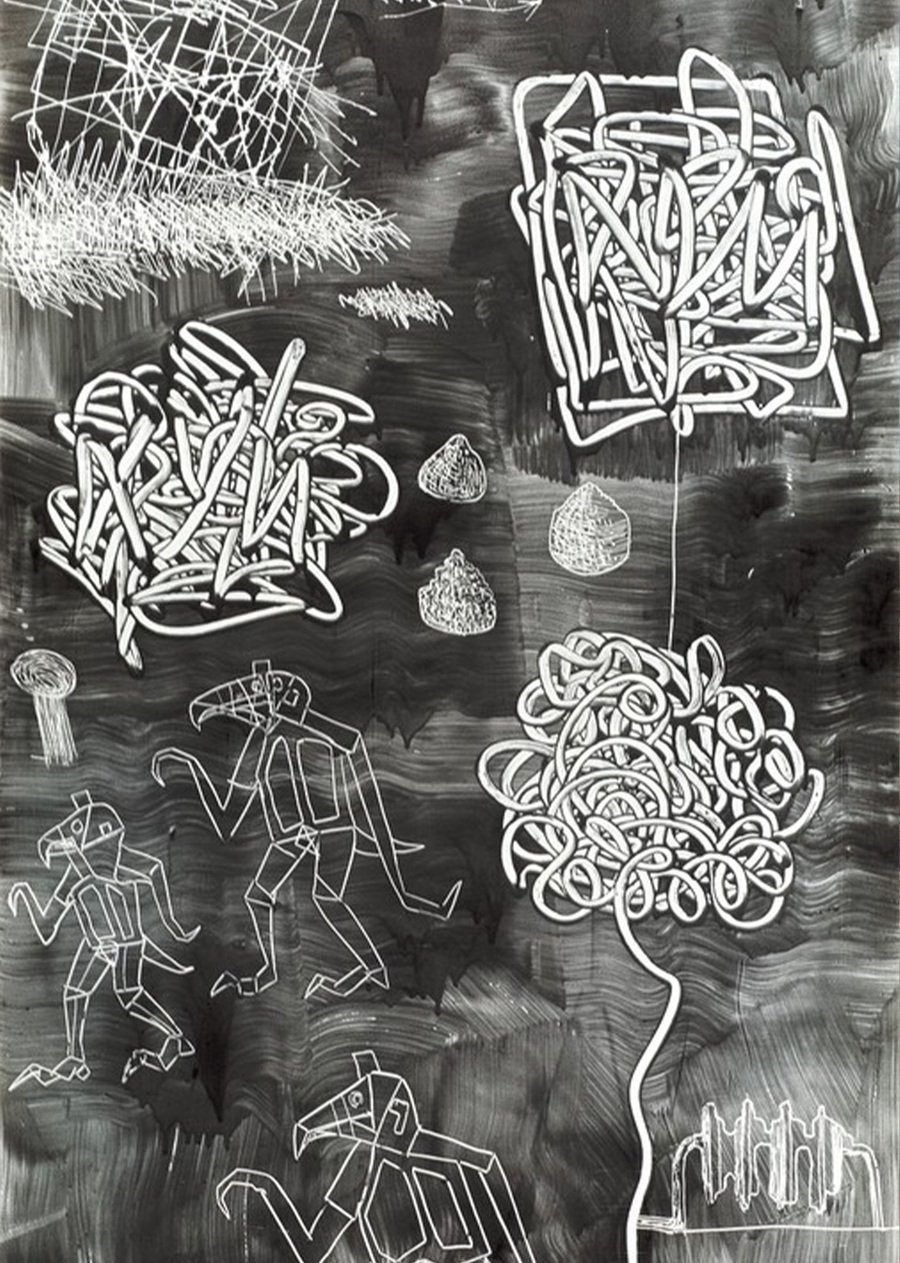

«Окна и фабрики». Александр Бродский

Проект «Окна и фабрики» Александра Бродского, представленный в Винзаводе в 2009 году, продолжает тему любования руинами, обращаясь к ним в свойственной художнику поэтической манере. Автор закрашивает светящиеся окна и расписывает их разными образами, напоминающими наскальные рисунки утраченной цивилизации. Эти следы несут в себе память о прошлом, выступают как свидетельства, начертанные на покрытых пылью стеклах. Внешняя фабрика воплощена объектами из необожжённой глины — печальными, будто полузаброшенными домами, в некоторых из которых горит свет. Бродский размышляет об упадке индустриальности в том виде, в котором мы к ней привыкли, погружает зрителя в полуфантастическую атмосферу ушедшего давно мира.

Окна и фабрики. Александр Бродский. 2009

«Руины индустриального». Владимир Логутов

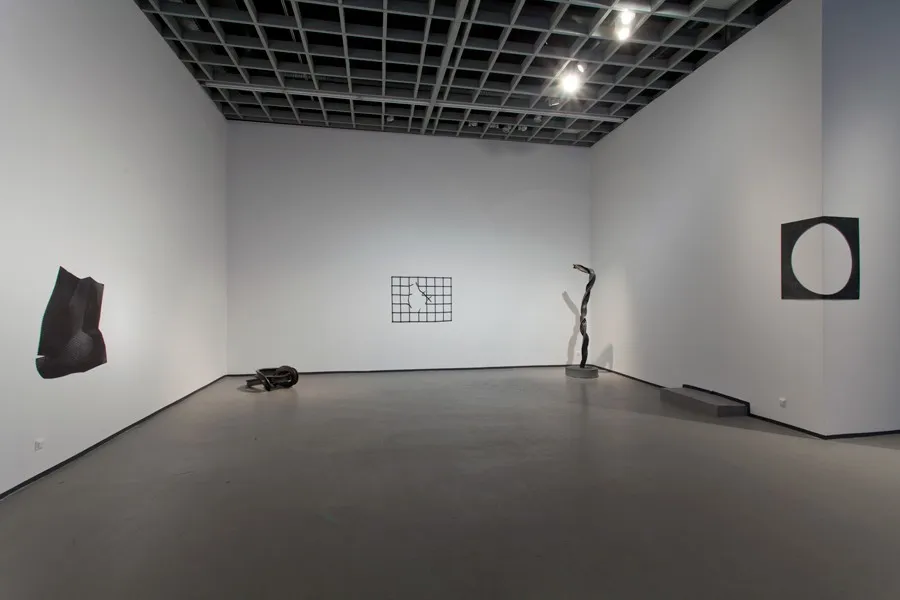

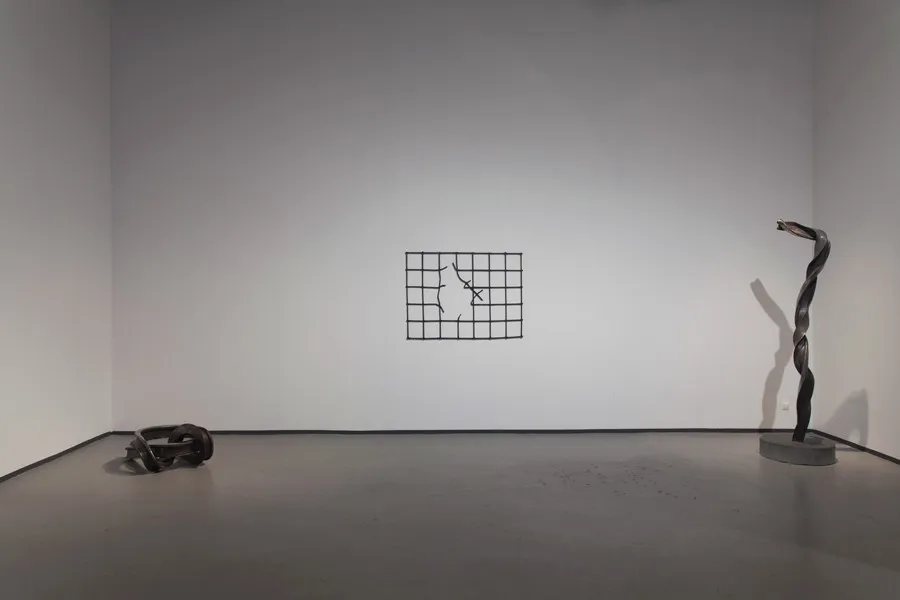

Подхватывает разговор о конце индустриальной эпохи и выставка Владимира Логутова «Руины индустриального», прошедшая в галерее «Риджина» на Винзаводе в 2013-м. Сам художник охарактеризовал выставку как «реквием индустриальной эпохе». Проект основывается на личном опыте художника и его наблюдениями за тем, как меняется центр его родного города — Самары, где целые кварталы производств были заброшены и впоследствии снесены. Скульптуры из одноименной серии созданы из рельс, неестественно деформированных и превращённых из символа индустриальной эпохи в нечто отдалённое и непохожее на само себя.

Руины индустриального. Владимир Логутов. 2013

«Рай». Ирина Нахова

Тотальная инсталляция Ирины Наховой «Рай» была создана специально для пространства Большого Водохранилища Винзавода в 2014-м году, которое представляет собой огромное подвальное помещение. «Для меня это пространство находится вне повседневности. Оно было таким 100 лет назад, будет таким еще через 100. Здесь всегда прохладно и нет ни лета, ни осени, ни зимы, ни весны. Это пространство, где можно побыть наедине с собой и задать себе вопрос, зачем мы все здесь», — рассказала художница о своём выборе места. В самой инсталляции несколько туннелей ведут к разным огромным проекциям, на которых изображены несколько понятий рая — атеистическое, воплощённое в перегное, и «высокое» — «идеальное и длящееся вечно». Персонажи инсталляции — люди, которые «вечно входят в воду» или «вечно парят в небесах», или же дождевые черви, показанные в видео-зарисовке. «Рай — это искусственное пространство, абсолютно надёжное и длящееся вечно», говорит Нахова о своей работе. В этом случае, «законсервированное» Водохранилище Винзавода работает с концепцией как нельзя лучше.

Рай. Ирина Нахова. 2014

«Вечно живой труп». Куратор — Анатолий Осмоловский

Выбор этой выставки может показаться не совсем однозначным, однако её можно в каком-то смысле отнести к сайт-специфичным проектам. «Вечно живой труп» — проект студентов и выпускников института «База» Анатолия Осмоловского 2014-го года. Однозначно сказать, о чём конкретно эта выставка, довольно сложно: авторы рассуждают и о формализме в искусстве, и о смерти, и о религии. Многие работы объединяет телесное, физическое в человеке и происходящее с этим физическим после смерти. Возможно, само название наталкивает на мысль о консервации, что неминуемо ведёт к ассоциации с историей пространства, сохранении вина, что само по себе концептуально связано со смертью.

Вечно живой труп. 2014

Галерея на Электрозаводе

Галерея Электрозавод располагается на территории бывшего электролампового завода. Само здание было построено по проекту архитектора Георгия Евланова, официально производство запустили в 1928 году в рамках выполнения плана ГОЭЛРО (государственного плана электрификации России). Фасад часто использовался для агитации, сам завод был символом движения в «светлое будущее»: лампы, изготовленные на нём, использовались для подсветки кремлёвских звёзд. На предприятии кроме электролампового завода работали также Московский прожекторный и трансформаторный заводы, а также Завод автотракторного оборудования АТЭ-1. Сейчас производство «переехало» в новые корпуса, а помещения в историческом здании перешли под аренду.

Галерея появилась на Электрозаводе в 2012 году по инициативе Леонида Ларионова. Изначально она носила название арт-площадки «Периметр», а в 2014 уже стала Галереей Электрозавод. Важным принципом её работы является самоорганизация: галерея управляется коллективом художников, которые совместно готовят и представляют групповые и персональные выставки, периодически открывая зрителям работы новых молодых художников.

«Периметр». Куратор — Леонид Ларионов

Первой акцией, проведённой в галерее и непосредственно связанной с её идентичностью, стал перформанс «Периметр». Художники и зрители улеглись на бетонный пол площадки, таким образом «замыкая цепь» — «включая» пространство, которое до проведения перформанса работало в тестовом режиме. Один из участников перформанса Павел Гришин считает, что «этот перформанс довольно точно описывает формат, в котором это пространство могло бы существовать, а именно — коллективное взаимодействие свободных творческих единиц».

Акция «Периметр». 2012

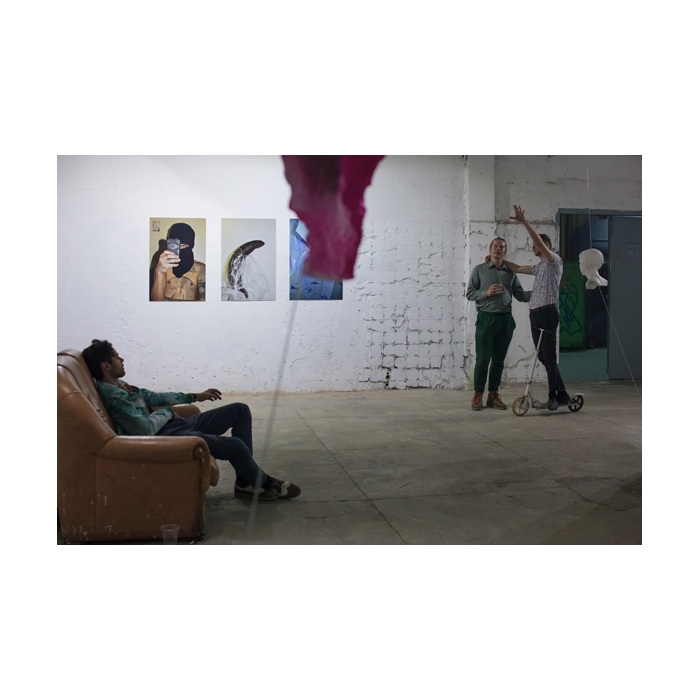

«Не споткнись, дружок, это морга порог». Вера Баркалова и Екатерина Коваленко

В 2014-м году в галерее прошла выставка «Не споткнись, дружок, это морга порог» художниц Веры Баркаловой и Екатерины Коваленко. Сам проект посвящён Электрозаводу, ощущениям от взаимодействия с пространством и характерными обитателями этого условного «гетто». Художницы делают акцент на автономности Электрозавода с его пропускным режимом, на «оппозиции власти завода», а также рассматривают опыт пребывания на площадке, взаимодействия с разными аспектами её жизни.

Не споткнись, дружок, это морга порог. 2014

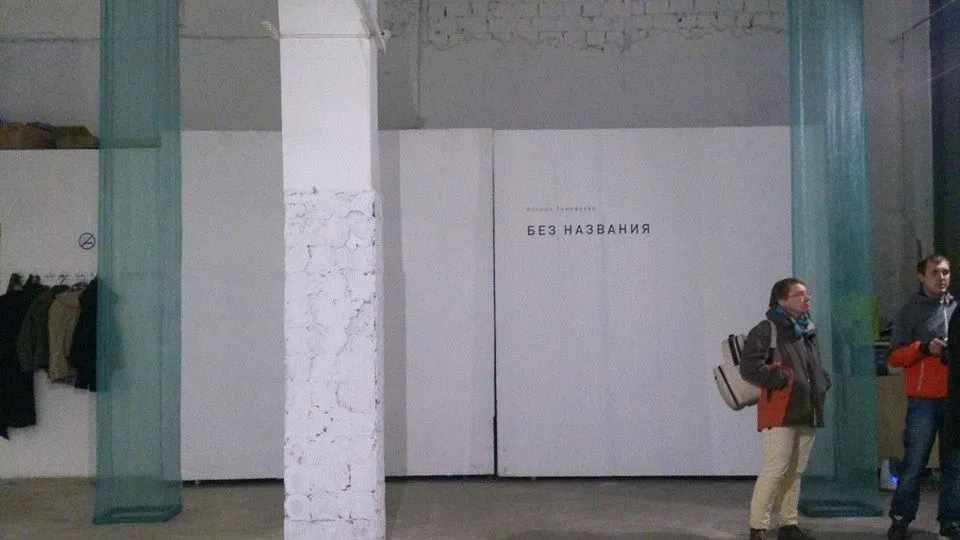

«Без названия». Наташа Тимофеева

В проекте «Без названия» Наташи Тимофеевой, представленном в 2014-м году, осмысляется архитектура пространства галереи. Художница создает тонкое высказывание, дополняя «отсутствующие» элементы зала полупрозрачной воздушной строительной сеткой, — противоположностью бетонным стенам здания. «Тимофеевой с поддержкой куратора Филиппова удалось создать пространство щемящей эфемерности момента. Оно вобрало в себя, кажется, все самое главное для молодых арт-деятелей, условно объединенных вокруг „Электрозавода“ (вернее — солидарных их позиции), — волю к автономности и эскапизму ради тишины, в которой они хотят быть услышанными». — говорит о проекте издание around art.

Без названия. Наташа Тимофеева. 2014

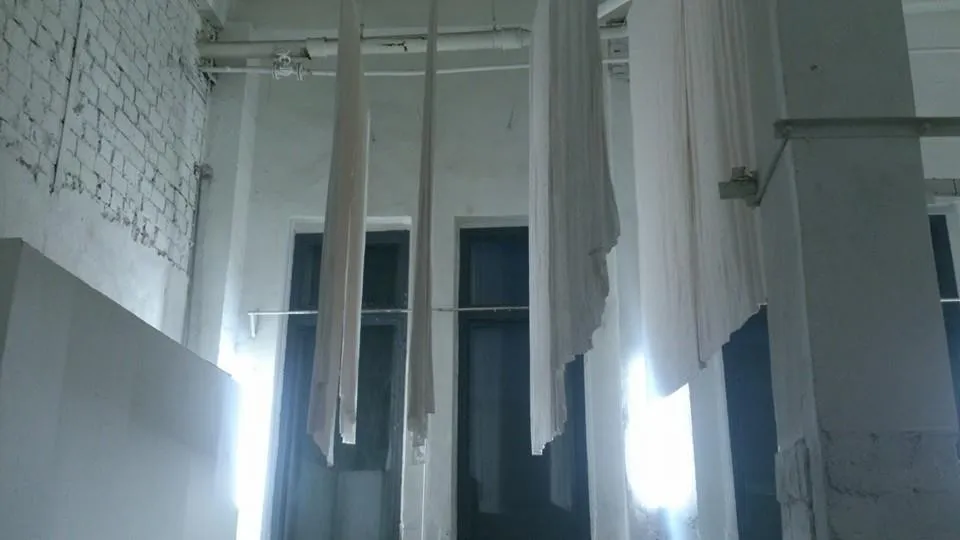

«Белая выставка». Вика Малкова и Полина Москвина

«Белая выставка» — проект Виктории Малковой и Полины Москвиной, прошедший в 2015-м году на Электрозаводе, своеобразно продолжает тему, обозначенную работой Наташи Тимофеевой «Без названия», в которой художница дополняла место при помощи строительных сеток. В своей выставке авторы осмысляют архитектуру площадки, заигрывают с физическими свойствами пространства. На стенах и тросах под потолком повисают неотличимые по цвету от стен белые полотна, и тогда простыни (воздушные и лёгкие по своему существу) становятся тяжёлыми и неповоротливыми, как сам Электрозаводской бетон.

«На этой площадке в результате диалога с куратором сложилось совместное высказывание о коллективном взаимодействии, символически обновляющее пространство», — говорят о своём проекте художницы.

Белая выставка. Виктория Малкова и Полина Москвина. 2015

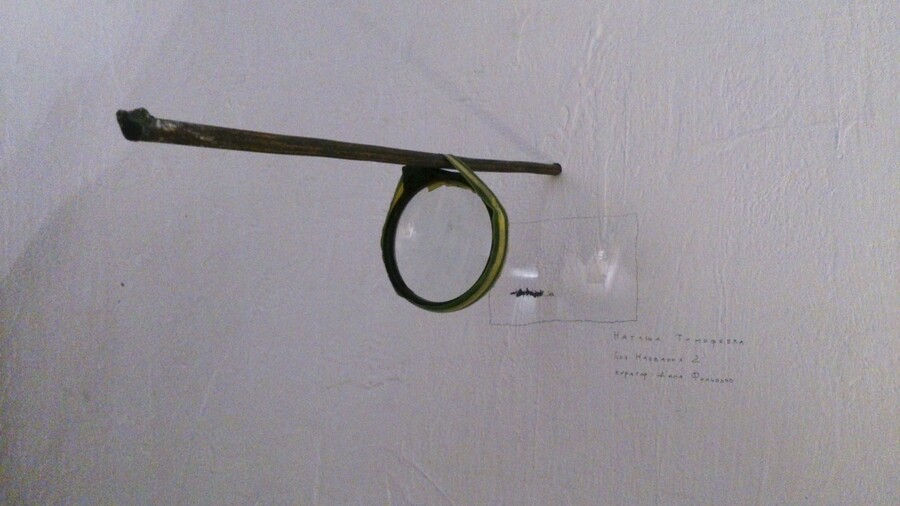

«Без названия 2». Наташа Тимофеева

Вторая работа Наташи Тимофеевой, связанная с Электрозаводом, называется в продолжение предыдущей: «Без названия 2». На этот раз художница действует одновременно более масштабно и более минималистично. Экспозиция на первый взгляд выглядит не особенно примечательно, и только при помощи светового оформления зритель догадывается, на что именно нужно обратить внимание. Буквально подсвечиваются детали, которые на первый взгляд незаметны, будь о кусок разбитого стекла одного из окон, или прожжённая часть обивки на диване. Все эти «объекты» — свидетельства истории пространства, превращённого в арт-площадку, на которых и акцентирует внимание художница. Один из центральных — лупа, прикреплённая на расстоянии от стены, при помощи которой на отражающей пластине можно разглядеть происходящее в галерее в тот момент. «Без названия 2», в отличие от своей «предшественницы», теперь прочно связана с пространством Электрозавода, и не может быть экспонирована в другом месте, кроме него.

Без названия 2. Наташа Тимофеева. 2015

«танцуй! перформанс!». Эльвира Фазлетдинова

Одна из недавних работ 2024-го года, представленных на Электрозаводе — перформанс Эльвиры Фазлетдиновой «танцуй! перформанс!», — перекликается с самым первым проектом галереи, акцией «Периметр». На странице проекта концепция сформулирована так: «Миссия лаборатории, объединившей художников, перформеров, зрителей-соучастников состоит в том, чтобы вместе поразмышлять о том, каково быть в собственном теле, как взаимодействовать с пространством и людьми в нем, как найти себе место». В рамках перформативной лаборатории «ГДЕ МНЕ МЕСТО» танцоры исследуют пространство галереи и свое состояние в нём, осваивают его при помощи динамичного движения, рефлексируют на тему взаимного влияния.

танцуй! перформанс!. Эльвира Фазлетдинова. 2024

Завод Турчаниновых-Соломирских

В конце исследования я хотела бы рассказать о региональном проекте, площадка которого связана с нереализованной выставкой «Материа прима». Урал — это место, для которого индустриальность, безусловно, составляет большую часть идентичности; конечно же, заводские пространства здесь так или иначе связаны с современным искусством. В концепции уже коротко упоминались первые выставки, проведённые на производственных объектах; дополнить тезис об особых отношениях художников с прошлым и настоящим Урала можно, вспомнив об Уральской Индустриальной биеннале, которая проходила в Екатеринбурге и городах региона с 2010-го года. Выросшая из фестиваля «Арт-завод» (Екатеринбург, 2008–2010 год), биеннале унаследовала его основные черты, а именно сотрудничество с действующими промышленными предприятиями. Выставка не имела постоянной площадки для экспозиции, каждый год они менялись, равно как и темы и состав участвующих художников. В 2023 году организаторы объявили о смене формата биеннале: выставки на разных площадках сменились запуском исследовательской платформы, задачей которой стал анализ событий прошлых лет и рефлексия о будущем проекта.

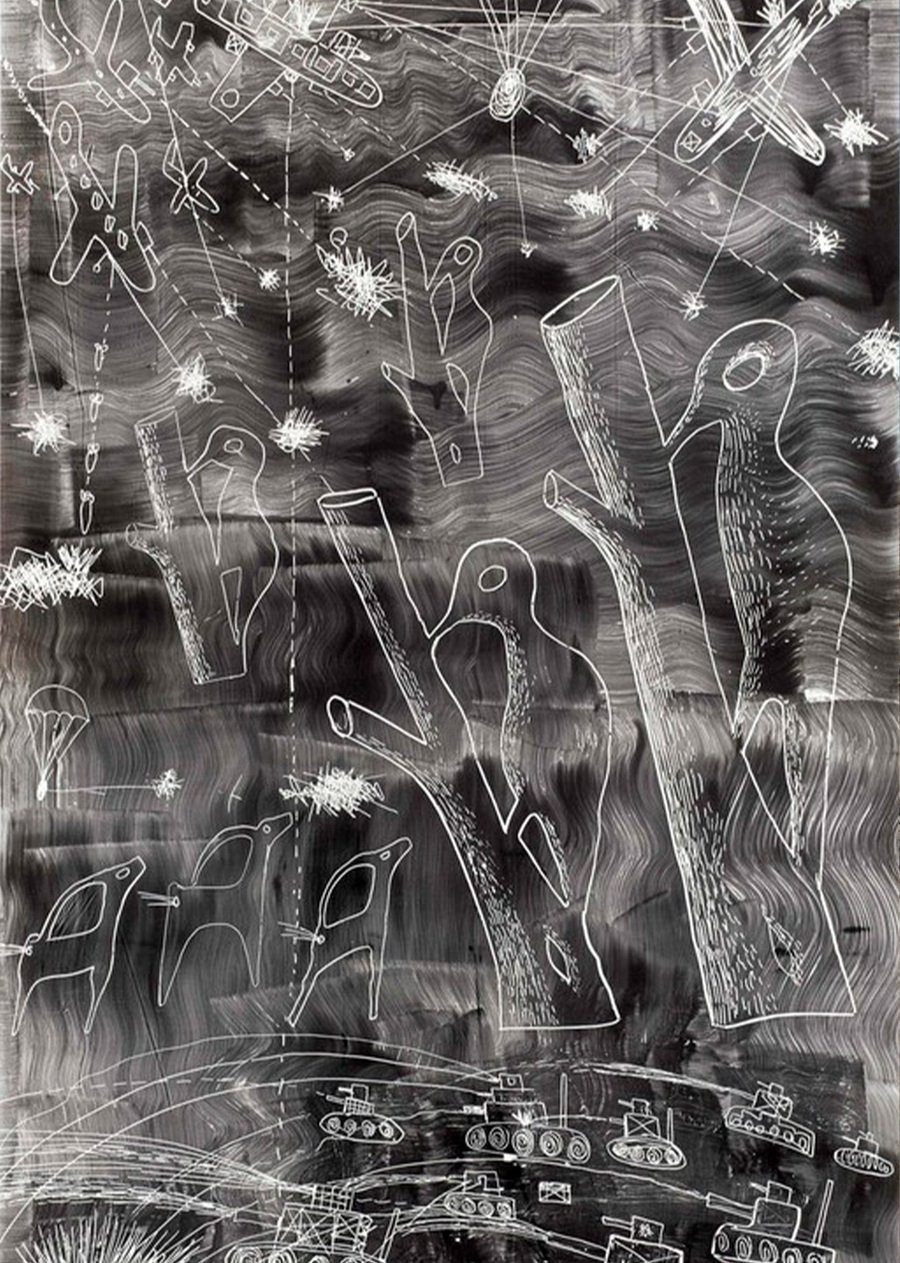

Фотографии проектов 1-й, 3-ей и 5-й Уральской Индустриальной биеннале современного искусства

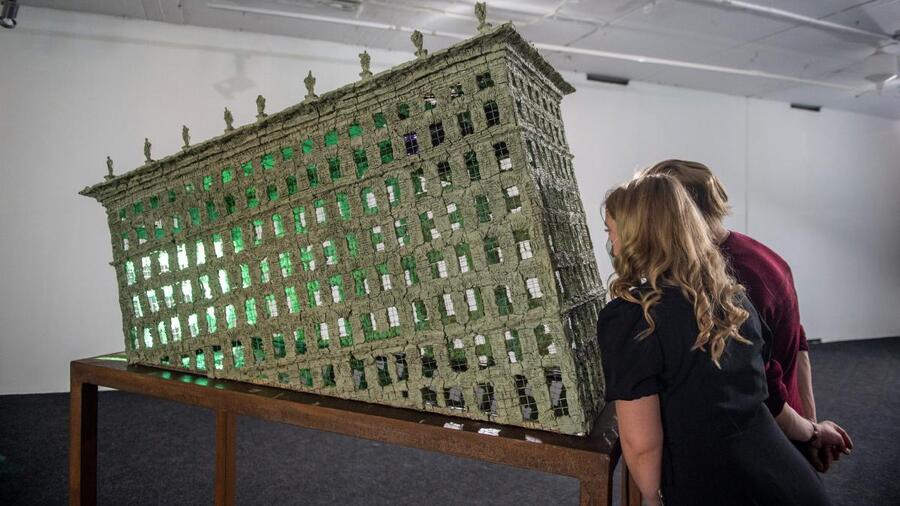

Завод Турчаниновых-Соломирских — один из старейших на Урале: в 1732 году на реке Сысерть в 50 км от Екатеринбурга его основал горный начальник Вилим де Геннин. Со временем чугунолитейный завод собирает вокруг себя город, который сейчас называется Сысерть. В советское время производство переименовывают на «Уралгидромаш», а в 1956 году на его территории постепенно начинает функционировать общественное пространство с открытыми мастерскими, оркестром и проектом детского лагеря. В 1990-х завод перестаёт работать и становится частной собственностью, архитектура без человека разрушается, и здания приходят в негодность. Так, никому не нужный, завод простоит до 2018-го года, пока местный краевед Саша Савичев не начнёт проводить в нём экскурсии, а Уральский филиал ГЦСИ не устроит в нём арт-резиденцию «Бажов-фест». В 2019-м команда архитекторов начинает работу над реконструкцией завода и превращением его в креативный кластер, а в 2020-м проходит первый фестиваль «Лето на заводе», который в настоящее время ежегодно посещают 20 тысяч гостей, а за месяцы работы фестиваля проходят десятки культурных событий.

Завод Турчаниновых-Соломирских в 2021 году

Сейчас на заводе есть постоянная экспозиция из работ участников арт-резиденций. Художники с Урала (и не только) некоторое время жили в Сысерти, и результатом стало создание арт-объектов, инсталляций и граффити, которые можно увидеть на территории завода круглый год.

Работа художника Яна Посадского обращается непосредственно к истории завода. «Выйти сухим из воды» вдохновлён эпизодом, когда в 1760 году владелец завода Алексей Турчанинов, перестраивая плотину, использовал труд нелегальных рабочих из Башкирии. Когда с проверкой строительства пришла полиция, Турчанинов дал приказание открыть плотину, и сотню рабочих смыло водой. Художник изображает их углём на стене домика, возведённого над плотиной: постепенно уголь смывается под осадками, и лица людей буквально стираются водой.

Выйти сухим из воды. Ян Посадский. 2022

Екатеринбургская художница Лена Шубенцева обращается к легенде, по которой металл, произведённый на заводе Турчаниновых-Соломирских, использовали при строительстве Эйфелевой башне. На мосту, ведущем в главный цех, она разместила надпись «Chacun est l’artisan de sa fortune», что в переводе с французского обозначает «Каждый сам кузнец своего счастья».

Каждый сам кузнец своего счастья. Лена Шубенцева. 2022

Несколько арт-объектов представили авторы художественного объединения «ГУЙ». Обитатели пространства, будь то рабочие 18 века, чей образ переосмысляется в инсталляции «Курилка» или местные дети — исследователи завода (работа «Отметьте нас!»), становятся персонажами его истории.

1 — Отметьте нас!. 2- Курилка. Художественное объединение «ГУЙ». 2022

Работа самой молодой художницы за всю арт-резиденцию, шестнадцатилетней Аси Митрофановой, называется «Сбегающая пустота». Сама художница характеризует объект как пустоту завода, который сейчас наполняется новой жизнью, превращается в пространство разговора об истории, человеке и искусстве.

Сбегающая пустота. Ася Митрофанова. 2022

Заключение

Заводы постепенно выходят из замкнутого герметичного пространства, считавшегося абсолютно автономным. Художники и кураторы переосмысляют то, что раньше казалось «оторванным», не вписывающимся в понятия особенно современного искусства, доказывая тем самым тезис о его всеобъемлющей силе, об отсутствии границ и рамок. Как говорилось в закрашенном недавно мурале Шепарда Фейри, «искусство должно распространяться повсюду».

Кроме ряда проектов, в рамках которых на заводах проходят единичные культурные события, всё больше площадок принимают постоянные экспозиции, перерождаясь в качестве арт-кластера. Часть выставок, проходящих в заново созданных галереях, практически никак не связаны с пространством, эксплуатируя его исключительно как место для презентации своих работ. Тем не менее, есть и те проекты, в которых авторы напрямую или косвенно обращаются к истории или материи площадки, исследуют его особенности, его идентичность. В некоторых случаях оказывается не обязательной конкретная привязка к историческим или архитектурным подробностям — достаточна и «духовная» связь, порой основанная на интуитивном восприятии места. Так или иначе, пространства получают новую жизнь, оказываются в центре пристального внимания, расширяют представления зрителя о том, каким может быть современное искусство и как оно может сочетать противоположные на первый взгляд миры.

Источники

Галерея «Электрозавод» в Москве | A-a-ah.ru

Галерея Электрозавод

Готический таинственный электрозавод на берегу Яузы. Город в городе. | Другая Москва | Дзен

Фото: кураторский проект «Вечно живой труп» — Aroundart.org

https://artuzel.com/content/fotootchet-o-vystavke-ne-spotknis-druzhok-eto-morga-porog-v-galeree-elektrozavod http://aroundart.org/2014/10/20/otkrytiya-nedeli-4/