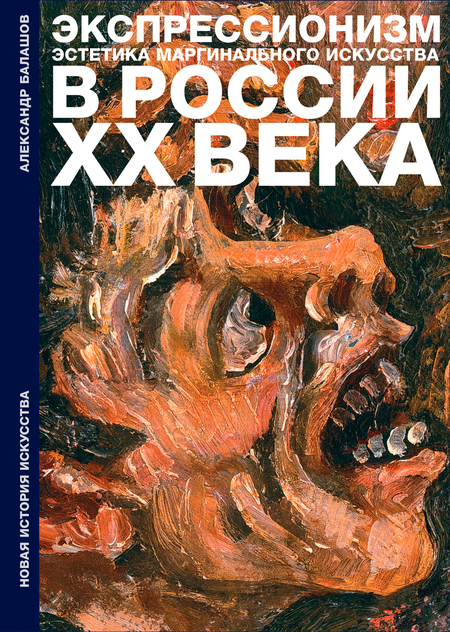

Экспрессионизм в России XX века. Эстетика маргинального искусства

Вопрос об экспрессионизме в русском искусстве ХХ века имеет отношение к истории — это ещё и вопрос о намерениях современной культуры, её политики в области истории.

Прежде всего, экспрессионизм может рассматриваться как художественное направление, как стиль, как одна из версий европейского авангардизма, как школа, имевшая достаточно определенные исторические (середина 1900‑х — вторая половина 1920‑х годов) и даже географические и политические границы. С другой стороны, можно читать термин «экспрессионизм» в плане раскрытия иного смысла — как состояние художественного языка. То, что программно критиковал Николай Пунин, когда писал: «…человек сорвался и пошел на нервах».

«На пороге вечности». Так называется неизданная книга воспоминаний Николая Витинга, ставшего в 1930 году самым молодым участником пятой выставки художественного объединения «Цех живописцев». Он писал: «Что объединяло художников „Цеха“? …общность творческих устремлений. Художники „Цеха“ изначально считали себя экспрессионистами, советскими экспрессионистами. И этот принцип объединял их и отличал от других творческих объединений». Значат ли эти слова, что экспрессионизм рассматривался молодыми художниками, пришедшими в искусство в 1920‑х годах, как один из живых языков современного искусства? Да. Могут ли эти слова свидетельствовать об институализации экспрессионизма? К сожалению, нет.

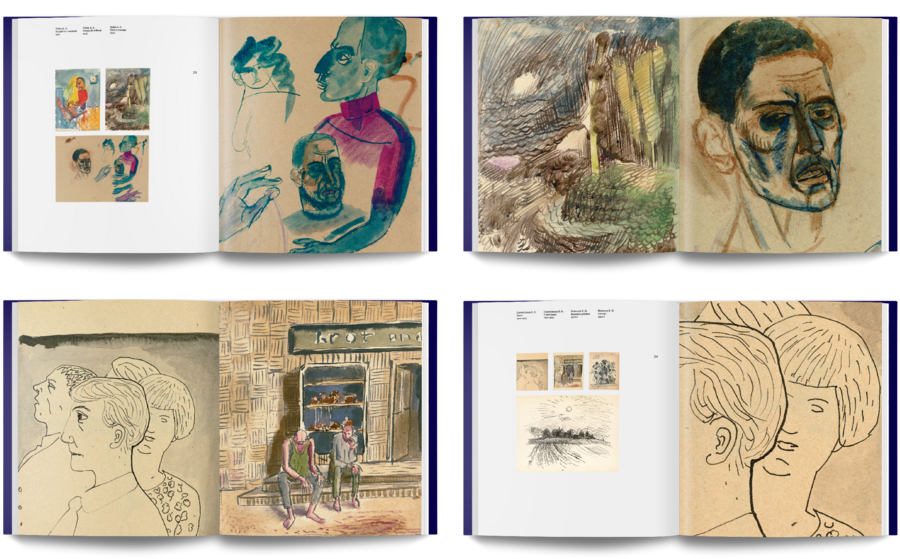

В 1924 году в Москве прошла «Первая дискуссионная выставка объединений активного революционного искусства». В 1925 году участники этой выставки, выпускники Вхутемаса, во главе со своим преподавателем Давидом Штеренбергом, создали «Общество станковистов» (ОСТ), в котором отразились многочисленные направления поисков языка современного искусства. Членами и экспонентами были такие разные художники, как Александр Дейнека и Леонид Зусман, Александр Лабас и Юрий Пименов, Андрей Гончаров и Александр Тышлер. В Ленинграде существует школа Филонова — «Мастера аналитического искусства» (МАИ). Эти творческие союзы не декларировали экспрессионизм, но в значительной степени были инспирированы отношением к художественной практике, которое мы называем «экспрессионистическим».

«Цех живописцев» соединял и сталкивал в своих рядах склонного к созерцательности Валерия Каптерева, чьи работы больше всего похожи на притчи, и Николая Витинга, совершавшего пристально всматривавшегося в современное ему западное искусство; Ростислава Барто, любимого ученика Александра Шевченко, настоящего виртуоза, игравшего с языками живописи — современной и отошедшей в мир истории — как с красивыми поверхностями, и Бориса Голополосова, в живописных произведениях которого внутренние отношения не просто обнаруживаются, а вскрываются, живое и болезненное тело художественного языка не препарируется, а разрывается, живопись извергается, показываясь как напряженная мышечная ткань.

В работах Льва Жегина, Екатерины Беляковой, Петра Бабичева, Василия Коротеева и Григория Костюхина постоянно читается присутствие света. Свет появляется внутри, за текстом, за поверхностью или до нее, по ту сторону видимости, как раз там, где исчезает изображение. А исчезает оно в незаписанном и незагрунтованном холсте у Коротеева или сорванных фрагментах у Кошлякова, в осыпях на работах Щетинина, в утратах, в невидимости или невосполнимости, открытой в результате обнажения отсутствующего, недостающего, неявленного — самого начала, неизбежно включающего программу уничтожения всяких видимостей. Очевидно, что видимости не нейтральны. Они появляются, чтобы править миром.

Понятие экспрессионизма в России намного превосходит границы стиля. Это сама поэтика искусства, всегда остающаяся посторонней в большом культурном пространстве, всегда переживающая свою маргинальность как собственный язык искусства. Именно поэтому на карте искусства место экспрессионизма обозначает разлом в единой структуре модели современности.

Экспрессионизм был испытанием предела «искусства» и, наряду с другими направлениями, определял его границы. Одновременно он явился тем основанием, на котором само искусство в ХХ столетии стало описывать пределы «современной» культуры, и системой нарушения границ, разделявших «искусство» и «повседневность».