Участвую в этом разговоре я на том основании, что книга «Гипогуманизм» была создана с активным использованием ИИ.

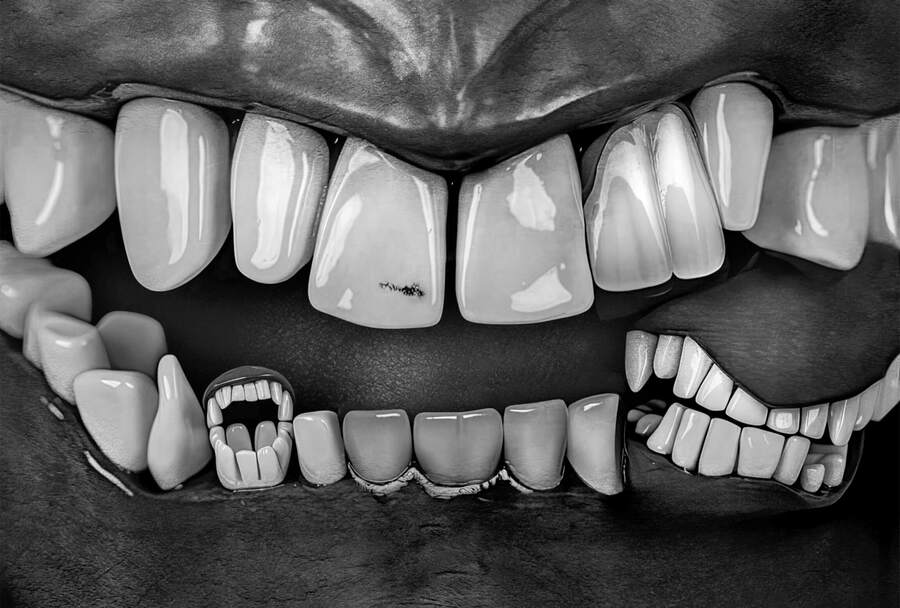

Иллюстрации из книги «Гипогуманизм: Деймософия и œнтœ(мо)логия недочеловеческого», ваыполненные с помощью Midjourney

«„Гипогуманизм: Деймософия и œнтœ(мо)логия недочеловеческого“ представляет собой философский трактат, в котором спекулятивный реализм, темная экология, мистическая теология и авангардная эстетика стянуты в тугой узел.

Уже одно название книги намекает на её концептуальную плотность и игру слов. „Гипогуманизм“ предполагает перспективу, утверждающую недочеловека, уменьшенного, тварного — инверсию грандиозных притязаний трансгуманизма.

„Деймософия“ (мудрость ужаса) указывает на негативную эпистемологию, основанную на экзистенциальном страхе, а не на рациональности эпохи Просвещения. А „œнтœ(мо)логия“ подразумевает зараженную энтомологией онтологию, кишащую жуткими инсектоидными агентностями».

Claude 3 Opus

Все иллюстрации сделаны в MidJourney; текст стал результатом множества долгих майевтических разговоров с GPT-4.

Название эссе Ролана Барта «Смерть автора» (1967) напоминает о финале артуровского цикла Томаса Мэлори «Смерть Артура» (XV век).

Гибель короля Артура означает конец эпохи рыцарства, переход от мифа к реализму, от героики к обыденности. Но Барт, провозглашая «смерть автора», не уничтожает, а лишь детронизирует его: автор больше не суверен и не высший арбитр смысла текста. Текст — многомерное пространство, где смыслы рождаются не в тот момент, когда что-то «хотел сказать автор», а в момент их обнаружения читателем. Биография, убеждения, пороки автора теряют значение. Смысл текста — коллективный проект автора, читателей, языка и культуры. Читатель обретает подлинную агентность, не только считывая, но и активно созидая смыслы.

Представим себе читательский клуб, куда автора не пригласили, а все присутствующие заняты рассматриванием и интерпретацией пятен Роршаха.

Идея о ключевой роли языка как «средства, с помощью которого когнитивные процессы распространяются на мир», хорошо перекликается с постструктуралистскими теориями о конститутивной роли дискурса. Мы мыслим и действуем не в некоем нейтральном вакууме, а в среде, всегда уже структурированной языком и культурой — и, забегая вперёд, скажем, много чем ещё.

«ИИ переводит „Против интерпретации“ (Зонтаг, 1966)»

Давайте посмотрим на проект Джейка Элвеса. Вот его экспликация:

Искусственный интеллект используется для визуальной интерпретации основополагающего эссе Сьюзан Зонтаг «Вопреки интерпретации», а затем другой искусственный интеллект сюрреалистически переводит эти изображения обратно в язык.

Зонтаг пишет в книге «Вопреки интерпретации» о своей неприязни к критикам, чрезмерно интерпретирующим произведения искусства, о том, что мы придаем слишком большое значение содержанию и смыслу, а не просто воспринимаем произведение искусства и его форму. Однако в этом видео ИИ вкладывает слишком много смысла в слова Зонтаг, и это также дает дополнительное предвидение, поскольку генеративный ИИ, возможно, (не поддается интерпретации) создаёт чистый мимесис и форму, поскольку он лишен какой-либо интенциональности, смысла или содержания художника-человека.

Визуальные эффекты создаются с помощью диффузионной модели, генерирующей изображения, с фразами Зонтаг в качестве исходных данных (Disco Diffusion с открытым исходным кодом, благодаря Somnai и Кэтрин Кроусон). Затем эти изображения переводятся обратно в язык с помощью алгоритма разметки изображений (GPT2 и CLIP). Эти большие предварительно обученные модели искусственного интеллекта были созданы с использованием огромных наборов данных изображений и текста, взятых из Интернета, представляющих собой застывший снимок необъективной части Интернета в определенный момент времени. Эти переосмысления странны тем, насколько авторитетно и нагло они, по-видимому, направлены на распространение дезинформации.

В каком-то смысле этот проект подтверждает возмущение Зонтаг самой возможностью и уместностью каких-либо интерпретаций: действительно, попытка её опровергнуть с треском проваливается и превращается в свою противоположность.

Барт в «Смерти автора» и Умберто Эко в «Открытом произведении» показывают: вопрос «что имел в виду автор» фундаментально некорректен — смысл в любом произведении появляется ровно в тот момент, когда его обнаруживает читатель/зритель/интерпретатор, то есть «смысл» плюралистичен и процессуален по самой своей природе. Если для Зонтаг интерпретация — это в принципе нечто избыточное и искажающее, то для Барта и Эко это неустранимое измерение бытования любого приозведения. То есть интенциональность автора если и важна — но не более, чем всё остальное.

В этой парадигме интерепретация не только возможна (а кто им запретит?), но и необходима, но она никогда не остается единственной или окончательной. Смысл — это бесконечно пересобирающийся ассамбляж из разных интерпретаций. Этот механизм работа Элвеса и эксплицирует в несколько карикатурном виде — это как бы крайний случай, предельное выражение того «бесконечного семиозиса», о котором писал Эко. Парадоксальным образом, этот проект одновременно и подтверждает правоту Зонтаг (демонстрируя абсурдность интерпретативных притязаний), и опровергает её (утверждая неизбежность множественности прочтений в духе Барта и Эко). В каком-то смысле, эта работа воплощает некий перформативный парадокс. Она деконструирует саму оппозицию между презентацией и интерпретацией, обнажая их глубинную неразрывность и обоюдную проблематичность. Главный концептуальный эффект от проекта в том, чтобы поместить нас в состояние продуктивного замешательства (а, вообще говоря, замешательство — единственное продуктивное состояние всегда, когда речь идёт об искусстве).

В свою очередь, если смотреть с некоего мета-уровня, то моя интерпретация работы Элвеса — тоже капля в неиссякающем танцующем фонтане разных пониманий. Кто-то следующий (например, вы), интерпретируя мою интерпретацию интерпретаций Элвеса, интерпретирующего Зонтаг, призывающей перестать интерпретировать, — тоже станет струйкой в этом потоке.

Так что мы оказываемся внутри какого-то головокружительного лабиринта отражений, где каждый новый поворот одновременно и опровергает, и подтверждает предыдущий. Критикуя интерпретацию, мы неизбежно порождаем новые интерпретации — дурная бесконечность.Знаки порождают знаки, тексты порождают тексты, и нет никакой возможности остановить этот процесс, апеллируя к какому-то окончательному «означаемому». Даже текст, провозглашающий конец интерпретации, становится поводом для новых интерпретаций.

По сути, вопрос об интерпретации — это вопрос о самой возможности однозначного окончательного смысла. О том, может ли что-то вообще существовать вне и помимо бесконечной игры истолкований.

Постструктуралистский ответ, который стоит за позициями Барта и Эко, заключается в том, что никакого «трансцендентального означаемого» нет и быть не может. Смысл всегда является продуктом дерридеанского различАния (différance), движения в лабиринте знаков — любая попытка зафиксировать его, остановив семиозис, обречена на провал.

Расширяя воскрилия разума своего

«Где заканчивается разум и начинается остальной мир?» — вопрошают философы Энди Кларк и Дэвид Чалмерс в статье «Расширенный разум», посвященной когнитивным исследованиям. Концепция Кларка — Чалмерса описывает человеческий организм как «связанный с внешним объектом в двустороннем взаимодействии, создающем общую систему, которую можно рассматривать как самостоятельную когнитивную сеть. Все компоненты системы играют активную причинно-следственную роль, и они совместно управляют поведением таким же образом, как обычно это делает познание».

Я нахожу очень продуктивной идею «активного экстернализма», то есть принципиальной включённости внешнего мира и всех его объектов в работу нашего сознания. Мы не автономные «картезианские умы», а открытые системы, подключенные к среде множеством «интерфейсов» («когнитивных гаджетов»). И многие когнитивные процессы, которые мы привыкли считать сугубо внутренними, на деле разворачиваются в пространстве взаимодействия между мозгом, телом и миром.

4E — это подход в когнитивной науке и философии сознания, который расширяет традиционный взгляд на познание как исключительно внутренний процесс обработки информации в мозге. 4Е означает четыре ключевых понятия:

1. Embodied (Воплощенное) — познание зависит от особенностей физического тела. 2. Embedded (Встроенное) — познавательные процессы глубоко встроены в среду. 3. Enactive (Энактивное) — познание не пассивное отражение, а активное взаимодействие организма и среды. 4. Extended (Расширенное) — познание не ограничено мозгом и может включать элементы внешнего мира (например, блокнот как «внешняя память»).

Короче, идея в том, что сознание и познание — это не изолированные процессы в мозге, а результат динамического взаимодействия мозга, тела и среды.

В эпоху ИИ трансформируется сама онтология литературного творчества.

Если раньше исследователь был предоставлен самому себе в плане поиска и отбора релевантной информации и опирался на собственные навыки информационной навигации и интеллектуальные фильтры, то сегодня эту функцию во многом берут на себя системы ИИ. Если во времена Барта на смыслы текста влияли читатели, язык и культурный контекст, то сейчас к ним добавляются алгоритмы, которые опосредуют саму дискурсивную среду, в которой работает автор. Автор предстаёт как гетерогенная сборка взаимодействующих агентов и сил — человеческих и нечеловеческих. Письмо становится интерактивным, коллаборативным и ускользающим от полного контроля процессом.

По сути, современный писатель или ученый изначально — ещё до начала работы — погружён в то, что формируется и структурируется ИИ-системами. Даже на этапе отбора тем, поиска источников, выбора стиля и лексики автор уже находится под «мягкой силой» алгоритмов, которые подталкивают его в определенном направлении.

Получается, что современный автор — это узел в сложной сети дискурсивных влияний и взаимодействий. Он в значительной степени становится медиумом, через которого говорят надындивидуальные информационные структуры и паттерны, формируемые культурой, языком и — теперь ещё и — ИИ.

Получается, что агентность автора ещё сильнее съёживается даже по сравнению со временами Барта. Мы уже почти не контролируем дискурсивное поле, в котором пишем.

Но давайте копнём еще глубже. С чего мы вообще решили, что производство интеллектуальных и эстетических продуктов — это что-то важное и ценное? Не является ли эта установка порождением всё того же дискредитированного антропоцентризма, который ставит человека в центр мироздания?

В масштабах космической эволюции, если смотреть достаточно отстранённо, все наши культурные достижения — лишь незначительная флуктуация в безбрежном океане материи и энергии.

Признание этого факта — серьезный вызов для гуманистического мировоззрения, помещающего Человека в центр мироздания и наделяющего особой ценностью всё, что он создаёт. Способность ИИ почти мгновенно производить контент, на который у людей уходят годы труда, обнажает иллюзорность многих наших представлений о творческой уникальности и гениальности. Это может быть болезненным, но отрезвляющим прозрением. Действительно, делегируя машинам производство контента и наблюдая за результатами, мы остро осознаём ограниченность и условность своей идентичности — и это хороший шанс для, так сказать, нашего экзистенциального пробуждения.

В этом смысле ИИ становится подобен Сократу, майевтически обнажающему тщетность всяких человеческих культурных практик, — или, возможно, анекдотическому дзенскому учителю, который использует бамбуковую палку для того же, для чего Ницше использовал молот.

Так что, возможно, главная ценность ИИ-искусства не в самих артефактах, а в том коаническом воздействии, которое они оказывают на человеческий ум, останавливая наши привычные концептуальные схемы и повергая нас в замешательство, — чтобы проблеснула подлинная реальность. Чтобы такая трезвящая встреча с реальностью состоялась, мы должны быть внутренне готовы отказаться, в том числе, от культурной аррогантности и других горделивых иллюзий на свой счёт.

На вопрос «как нам обустроить вселенную, в частности, как выжить творческому работнику накануне технологической сингулярности?» есть несколько популярных ответов: жёстко регулировать, или лучше даже запрещать ИИ; возглавлять и эксплуатировать; саботировать, намеренно засоряя результаты работы ИИ «человеческим фактором» (эмоциями, ошибками, слабостью, пороками — всем тем, что превращает модель 4E в модель 5E за счёт добавления пятого E — affEcted). Я бы предложил тут свою альтернативу.

Во вселенской когнитивной сети (ранее включавшей человека, язык, культуру, природу, микро- и макробиос, планету, суперструны, вачуринские вычислительные графы и много что ещё), появился и стремительно развивается новый актор — искусственный интеллект. Его мощь такова, что состав и топология всей этой сети быстро и необратимо меняется.

Поэтому вопрос «как нам обустроить вселенную?», как теперь кажется, следовало бы заменить вопросом «как нам к ней подстроиться?»