Как уральское современное искусство наследует творческим принципам XX века

(1) Концепция

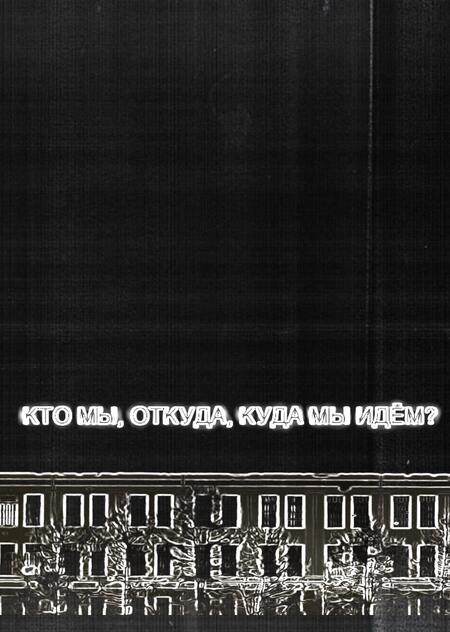

Стрит-арт стал визитной карточкой Екатеринбурга. Одним из ключевых аспектов уличного искусства является его способность вызывать диалог и провоцировать размышления о социальных и политических проблемах. Вопросы, не нуждающиеся в ответах, фразы—шифры без ключей к ним. Стрит-арт Екатеринбурга трогательный, наивный, задающий экзистенциальные вопросы и воспевающий легенд. Это язык «новой искренности», вступающей в вечный спор с постмодерном. Автор не скрывается за иронией и сарказмом, он честно говорит об одиночестве, боли, тоске, о запоях отца и желании покоя. Стрит-арт как искусство преодолевает социальные и экономические барьеры, делает искусство массовым и при этом создавая уникальность городской среды.

До Екатеринбурга ещё не добрался единый стиль вывесок, это всё ещё визуально шумный город. Поэтому авторы уходят в минимализм. Простой шрифт, короткая надпись, ахроматическая гамма. Это создаёт ощущение разговора с городом, усталым, искренним и жёстким. Город, сотканный из архитектурных контркультур, существующий на стыке форм, стал одной из причин сопоставления. Предлагаемые обстоятельства «всегда непростого времени» и сложного пространства дают возможность говорить честно. Кроме того, архитектурная разрозненность позволяет работать с разными ландшафтными структурами. Внутри бетонных блоков, кирпичных стен, в этой наготе брутализма возникает «Выхода нет» или «покой вдали», или строки Данте.

Сопоставлять объекты на основе «Уральской идентичности» не представляется возможным, потому что это неопределимое понятие, как и любая идентичность. В широком смысле уличное искусство Екатеринбурга, как и любого другого города, служит отражением прошлого, демонстрируя внутреннюю эволицию города. Есть общие черты — искренняя тоска и злость, но это не часть идентичности. Статус стрит-арта в городе, ставшего почти что «чертой характера» Екатеринбурга, всё равно не закреплён. Хотя в городах по всему миру уличное искусство оживляет районы, привлекает туристов и создаёт новое авторское мироощущение, это всё ещё контркультура. Художники всё ещё сталкиваются с трудностями в правовом поле, а объекты с наибольшим политическим потенциалом исчезают. Это, как и любое действие, имеет противодействие — город становится вечно меняющимся полотном, сотканным из тысячи голосов и нитей жизней.

Целью визуального исследования стала демонстрация работ художников, выполненных в рамках уральских проектов, связанных с современным искусством. Обозначение параллелей в языке визуального повествования со способом раскрытия концепций, который выбирали их предшественники. Визуальное исследование позволит показать как уральские художники отвечают на сложные вопросы «Что такое искусство?» и «Что значит быть художником?», а также покажет как именно творческий подход, открытый художниками двадцатого века продолжает развиваться в веке двадцать первом.

(2) Инсталляции

Анализируя екатеринбургское современное искусство нельзя не сказать о Уральской индустриальной биеннале — проекте, который работает с индустриальной спецификой региона и исследует индустриальность как историческое наследие и актуальную практику, в которую вовлечено множество людей и пространств. В этой главе все выбранные для исследования объекты выполнены художниками в рамках этого проекта.

Основной вопрос, который пытаются осмыслить художники — что есть искусство? Как искусство может быть представлено?

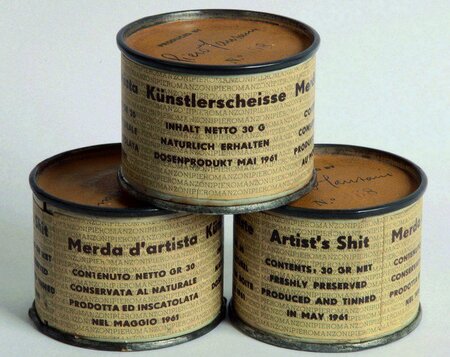

Составляющие части работы — ношенные носки художника, которые он выкладывает на холст в определенном порядке так, чтобы получился градиент. Автор представленного объекта наследует творческому пути Пьеро Манцони и расширяет поле дискуссии о том, что мы можем считать искусством.

Пьеро Манцони, «Дерьмо художника»; команда уральской индустриальной биеннале, «Триптих»

команда уральской индустриальной биеннале, «Триптих»

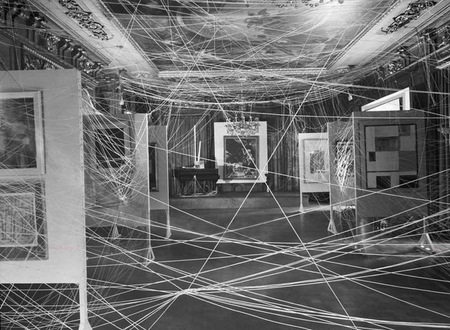

Автор следующей работы следует методу Марселя Дюшана. Бытовая функция вещи исчезает и предмет превращается в эстетический объект благодаря спонтанной трактовке.

Марсель Дюшан, «16 миль Веревки»; команда уральской Биеннале, «Без названия»

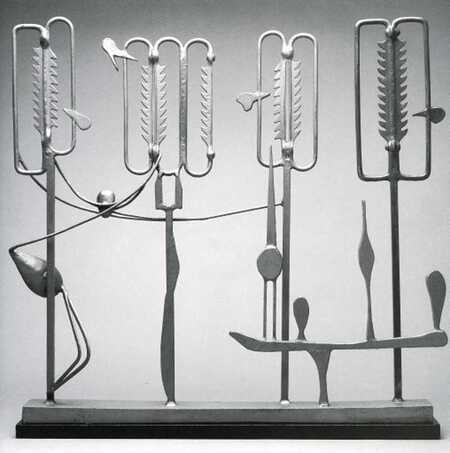

Опираясь на подход Девида Смита — создание художественных произведений на основе индустриальных материалов, автор создает своеобразную копию Шигирского Идола — одного из символов уральской идентичности.

Девид Смит, «Лес»; команда уральской биеннале «Шигирский идол»

В следующей же работе художник идет дальше и, используя все тот же творческий метод, расширяет пространство для трактовки своего произведения. Две металлические балки, прикрепленные к стене при помощи большого количества шурупов, стянутых между собой проволокой, складываются в английское слово «we», что в переводе означает «мы» и является метафорой коллективизма. Однако все тот же объект в отражении пола заводского цеха, где он расположен можно прочитать как «me», что означает я. Таким образом художник совершает свое социальное высказывание.

команда уральской биеннале, «WE»

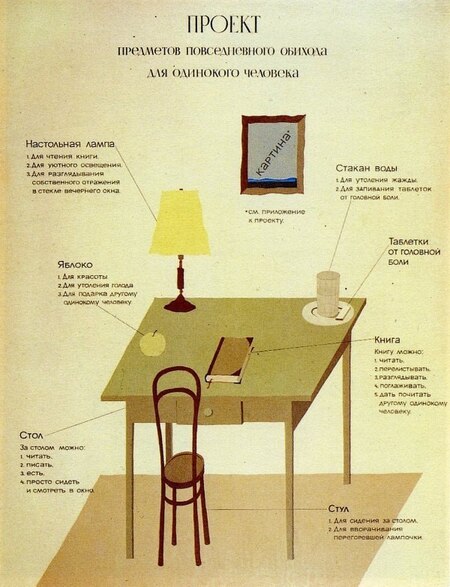

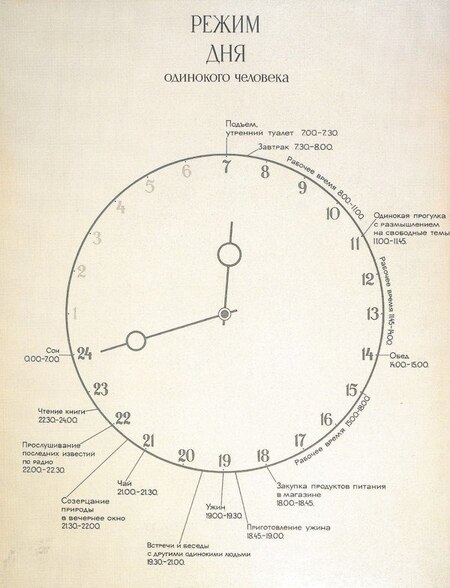

Искусство как осмысление темы одиночества и атомизации общества путем составления схем.

Виктор Пивоваров, «Проекты для одинокого человека»; команда уральской биеннале «Самоизоляция»

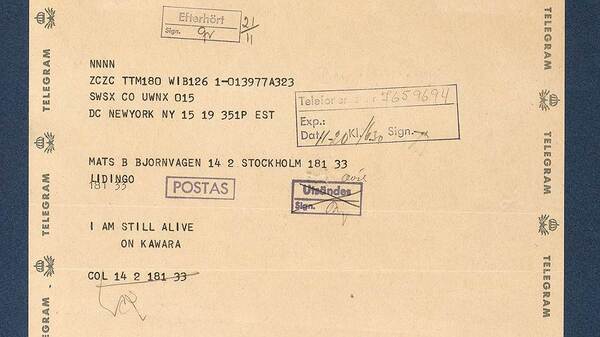

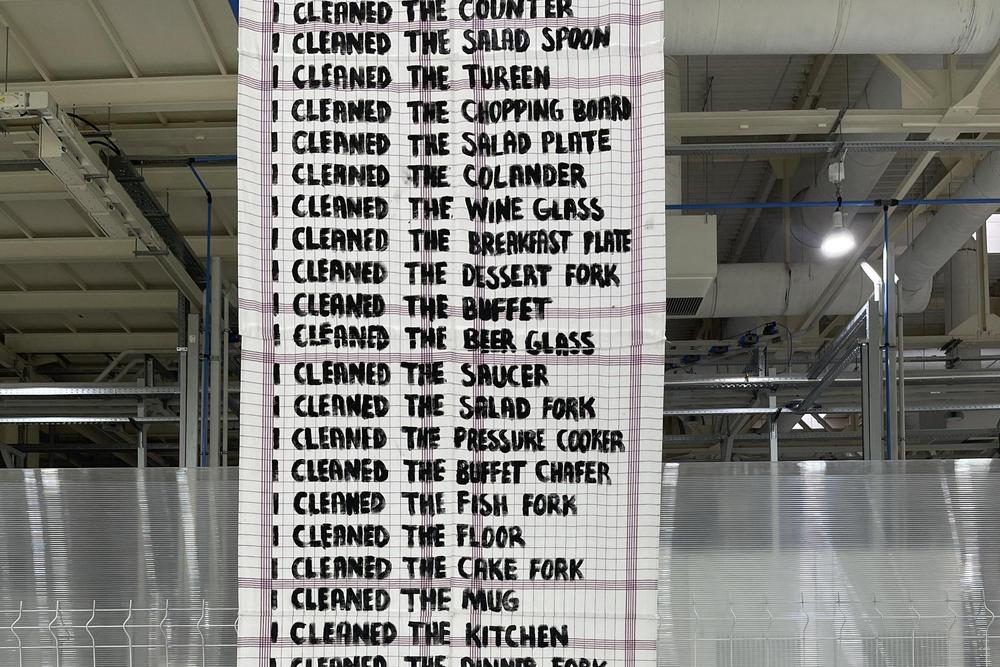

Искусство также может быть простой документацией существования.

Он Кавара, «Телеграмма Матсу Б.»; команда уральской биеннале, «I CLEANED»

Концепт обоих художников в данном случае строится на подтверждении собственного присутствия в этом мире и если в первом случае автор ограничивается единственным утверждением " я еще жив», то во втором зрителю представлен список из вещей, документирующих существование автора.

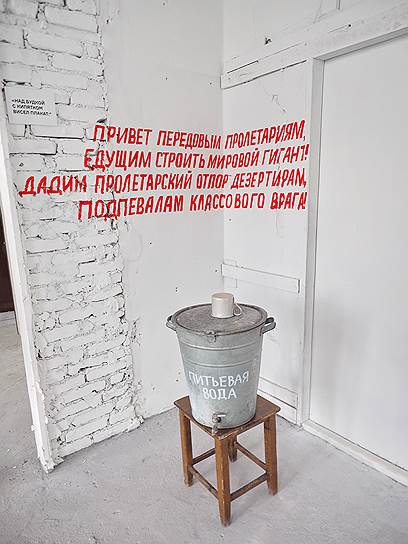

Искусство как инсталяция бытового.

Илья Кабаков, «Инцидент в коридоре возле кухни»; команда уральское биеннале «Передовые достижения»

Илья Кабаков, «Чья это терка?»; Команда уральской биеннале, «Привет передовым пролетариям»

Искусство как демонстрация ограничивающего.

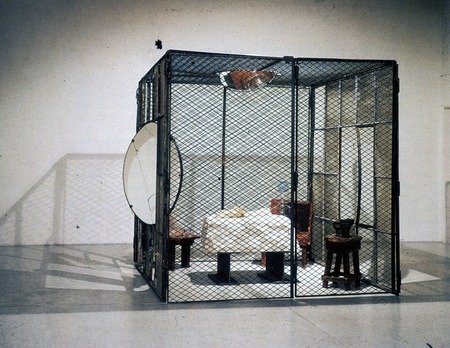

Louise Bourgeois, «Cell»; команда уральской биеннале «Без названия»

Искусство как абстрактная пластика, в основе которой лежат индустриальные материалы.

(3) Стрит-арт

Стрит-арт в Екатеринбурге сегодня — один из главных языков, с помощью которого, город разговаривает с властями, собой и соседями. Благодаря этому каналу коммуникации появляется особый способ проявления субкультуры, самовыражение художника, а часто это и декоративный элемент архитектурного строения. Стрит-арт — всецело социальное искусство.

Отвечая на вопрос «Что есть искусство?» можно также прийти к выводу, что необходимо исследовать то, с чем предмет приобретает значение искусства.

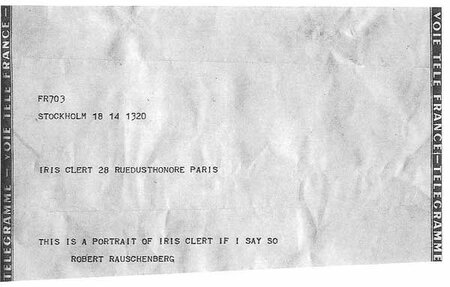

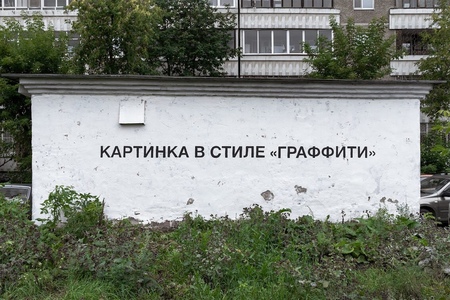

Robert Rauschenberg, «Portrait of Iris Clert»; Илья Мозги, «Картинка»

В данном случае концепт обоих авторов строится на утверждении посредством текста, а не прямым созданием изображения.

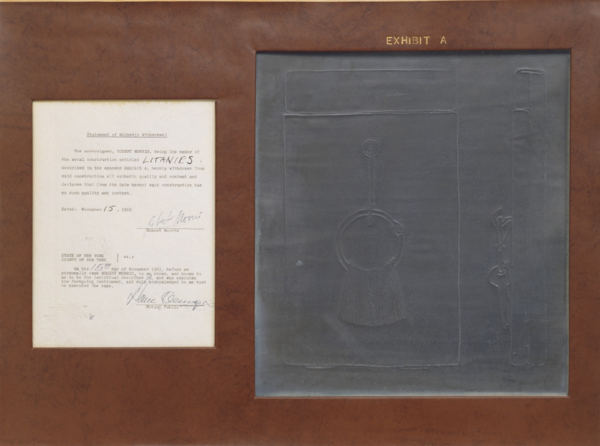

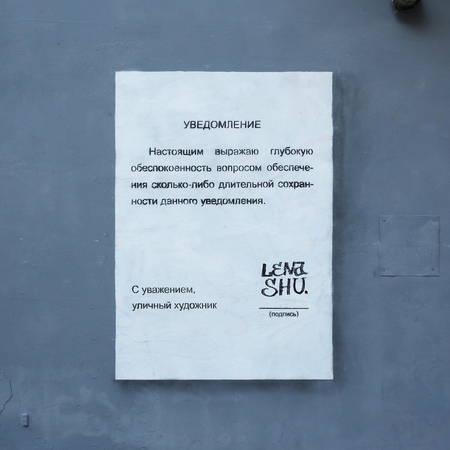

Иногда искусством также становится само документальное подтверждение чего — либо. Например, уличный художник в качестве искусства оставляет уведомление подобно тому, как Роберт Моррис оставляет письмо о просрочке оплаты.

Robert Morris, «Document»; Лена Шу, «Уведомление»

Главной темой становится человек и осмысление происходящего с ним, а значит и с творцом соответственно.

Так например, в следующих работах уличный художник подобно Марио Мерцу пытаясь отрефлексировать происходящее, помещает неоновую ленту в форме определенной надписи в пространство, ограниченное рамками.

Марио Мерц, «Что делать?»; Иван Серый, «Без названия»

Художники часто строят визуальное повествование на контрасте, усиливая впечатление.

Карел Аппель, «Вопрошающие дети»; Kislow, «Без названия»

Например в данном случае, автор подобно Карелу Аппелю противопоставляет разрушения и показательную детскость рисунков.

Кроме того, художники часто пытаются отрефлексировать и свое место в мире посредством творчества и обращаются к опыту своих предшественников.

Марио Мерц, «Иглу»; Неизвестный художник «Большие корни»

Так например, в основе этих работ лежит образ дерева как архетипа. Некой оси, вокруг которой формируется мироустройство. Иглу и здание в данном случае напрямую можно трактовать как символ жилища, таким образом формируется контраст личного, бытового и метафизического. Кроме того, оба художника противопоставляют природное и искусственное, усиливая восприятие.

Сходство композиции дает обширное поле для различных трактовок превращая изображение в высказывание.

Джаспер Джонс, «Три флага»; Неизвестный художник в рамках фестиваля «Карт-бланш»

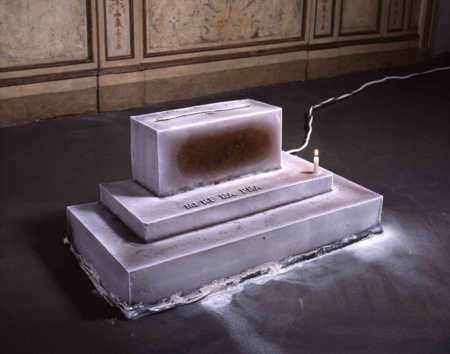

Также художники размышляют и об ограничениях, которые на них накладывает общество. Нередко основным иструментом повествования становится метафора смерти.

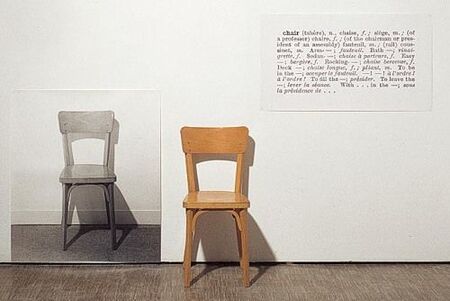

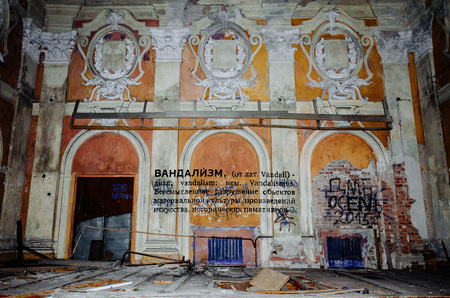

Быть художником также может означать использовать искусство как связь слов и объектов. Искусство становится языком самоописания и саморепрезентации.

Джозеф Кошут «Один и три стула»; Владимир Абих «Вандализм»

Владимир Абих подобно Джозефу Кошету представляет свою работу как определение.

В следующей работе художник также наследует традициям концептуалистов. Идея первого произведения состоит в ироничной трактовке действительности, наблюдаемой зрителем. Смотрящий и в правду видит четыре слова и четыре цвета. На втором изображении за кирпичной стеной также можно заметить еще один материал и, действительно, надпись имеет второе дно. Автор второй работы также полностью строит ее на иронии, но устойчивое выражение, лежащее в ее основе, позволяет трактовать произведение как остросоциальное высказывание.

Джозеф Кошут «4 цвета 4 слова»; Владимир Абих «Двойное дно»

Связь слов и объектов также может концептуально подчеркиваться дополнительными приемами. Так например, обе приведенные работы базируются на использовании линейной перспективы как главном инструменте художественной выразительности.

Эрик Булатов «Входа нет»; Владимир Абих «Покой вдали»

Кроме того, подобный подход часто лежит в основе осмысления сложных социальных явлений через искусство. Так например, выражение меланхолии через четкость и графичность позволяет заметить рифму этих произведений. Особым контекстом становится стена. Контраст деталей усиливает впечатление.

Виктор Пивоваров «Режим дня одинокого человека»; Неизвестный художник «График запоя моего папы»

(4) Public arts

Завершающей главой становится анализ явлений на пересечении выставочных инсталяций и уличного искусства. В качестве объектов для исследования были выбраны работы екатеринбургских художников, выполненные в рамках согласованных фестивалей STENOGRAFFIA и НЕТЕМНО и уральской арт-программы ЧО.

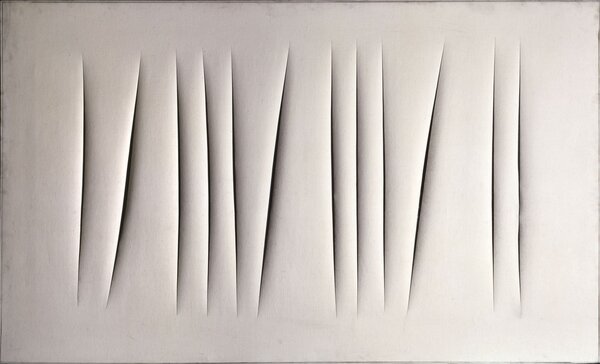

В основе сопоставления двух произведений лежит композиционное сходство. Отсутствие эстетического переживания побуждает зрителя самостоятельно установить эмоциональный контакт.

Лучо Фонтана «Пространственная концепция: ожидание», Команда SPEKTR «Серознаменная группа»

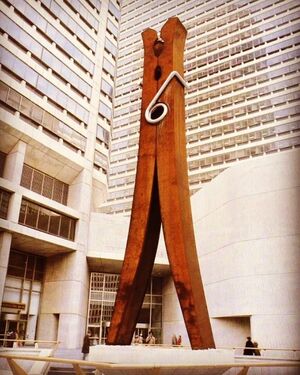

Становление бытового предмета искусством основано на его масштабе.

Клас Олденбуруг, «Прищепка»; Тимофей Радя, «Абажуры»

Подобный прием может также лежать в основе изображения на плоскости.

В данном случае, в произведениях обоих художников основной стилистический прием — это использование неба как метафоры свободы, что придает работам особое концептуальное значение.

Эрик Булатов «Небосвод»; Тимофей Радя «Небо»

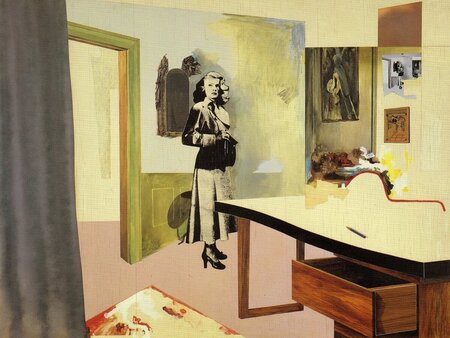

Коллаж на грани абсурда как основной художественный прием лежит в основе сопоставления приведенных произведений.

Ричард Гамильтон, «Интерьеры»; Неизвестный художник в рамках фестиваля «НЕТЕМНО»

Неизвестный художник в рамках фестиваля «НЕТЕМНО»

Оба автора стремятся переосмыслить промышленные зоны в окрестностях больших городов. Рождение земли из воды в первом случае созвучно арт-объекту в виде головы индустриального младенца во втором. Сделанный из традиционного индустриального материала объект позволяет зрителю по новому взглянуть на промышленную составляющую города, побуждает смотрящего к рефлексии.

Роберт Смитсон «Разорванный круг»; Павел Волков «Индустриальный младенец»

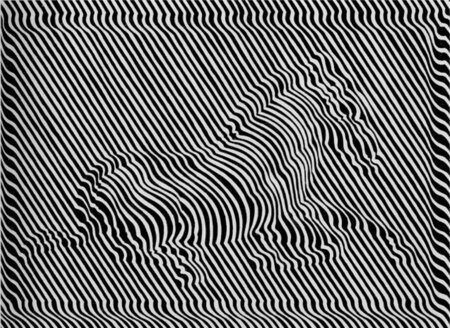

Автор наследует творческому методу Виктора Вазарелли и при помощи разнонаправленных линий создает динамику на полностью статичном объекте, в данном случае бетонной стене. Таким образом решив сразу несколько эстетических проблем оживленной улицы.

Виктор Вазарели «Зебра»; Артем Стефанов «Dispersion #5»

В основе сопоставления приведенных арт-объектов лежит использование автором каждого из них определенной модульной сетки, которая наделяет объект серийностью, придает ему природу конвеера. Однако во втором случает художник все же отказывается от выстраивания идеальной геометрической формы и сдвигает составляющие части относительно сетки для придания больше динамики.

Франсуа Морелли, «Sphère — trames»; Алексей Мартинс, «Призрак леса»

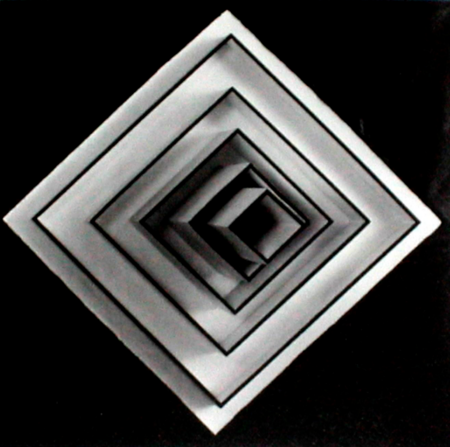

Художник переосмысляет приемы Сола Левитта и во многом наследует его творческому методу, строя свой объект, основываясь на модульности, переходя от двухмерного к трехмерному, не пытаясь получить от зрителя эмоциональный отклик.

Сол Левитт, «Wall Structure»; Арт-группа Гуй, «Визмут»

Арт-группа Гуй, «Визмут»

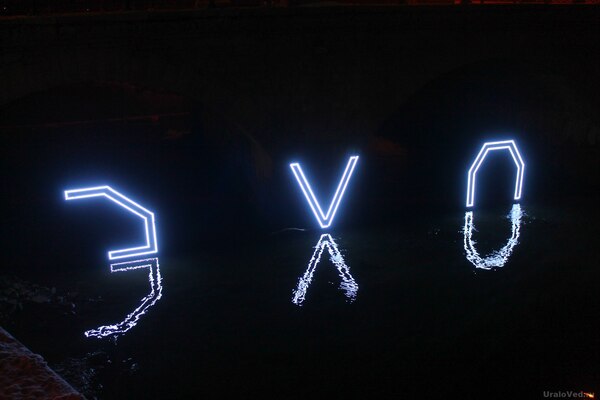

Оба художника наполняют пространство смыслом при помощи использования света, который становится главным средством выразительности. Во втором случае автор, базируясь на этом приеме, идет дальше и использует также и пространство воды, чтобы усилить эмоциональный отклик зрителя.

Ден Флавин «Без названия»; Илья Мозги «Эхо»

(5) Заключение

Итак, современное уличное искусство Екатеринбурга разнообразно и многогранно. Работы художников, выполненные в рамках разных проектов, создают архитектурный, социальный и культурный ландшафт города, создают его характер. Параллели в языке визуального повествования между предшественниками и современниками художников создают необходимый искусствоведческий дискурс. Только в его рамках возможно сопоставление работ разных групп, если избегать общих категорий. На вопросы об искусстве художники отвечают по-разному, в диапазоне от идей брутализма до оппозиции пост-модернизма. Запрос на снятие маски сарказма и иронии, отказ от вычурности и иллюстративности стал общим для художников и двадцатого, и двадцать первого века.

(6) Источники