Спорт как эксперимент: авангардные ракурсы в фотографии 1920—1930-х годов

Рубрикатор: — Введение — I. Рождение нового спортивного образа: идеология и контекст 1920-х — II. Ракурс и динамика: художественные приёмы Родченко — III. Спортивная фотография в медиа: конструктивистская подача и монтаж — Заключение

Введение

Тема моего визуального исследования — «Спорт как художественный эксперимент: авангардные ракурсы в фотографии 1920–1930-х годов». Меня привлёк тот факт, что именно спортивная фотография 1920–1930-х внезапно оказалась пространством самых радикальных художественных поисков, хотя ещё десятью годами ранее была жанром преимущественно документальным и статичным. В этот период фотографии спорта начинают стремительно менять визуальный язык: появляются экстремальные ракурсы, диагональные композиции, резкие смещения горизонта, фрагментация тела и графизация движения. Наиболее отчётливо эта трансформация проявляется в снимках Александра Родченко, однако сами изменения шире отдельных авторов и отражают существенные сдвиги в визуальной культуре первых десятилетий советской эпохи.

Выбор этой темы обусловлен тем, что спортивная фотография находится на пересечении нескольких крупных процессов, определивших облик культуры 1920–1930-х годов: формирование идеологии «нового человека», активное продвижение физкультурного движения, развитие конструктивистского искусства и стремительное становление советской медиа-среды. Спорт оказался идеальным объектом, позволяющим объединить художественный эксперимент, социальные задачи и массовую коммуникацию. Именно поэтому исследование ранней спортивной фотографии оказывается не только интересным, но и недостаточно изученным направлением, позволяющим предложить собственную интерпретацию.

Ключевой вопрос моего исследования состоит в том, почему именно спортивная фотография стала главным полем художественных экспериментов советского авангарда и какие особенности спорта сделали возможным рождение нового визуального языка. Я предполагаю, что спорт стал лабораторией авангардной фотографии благодаря своей природе: динамике, напряжению, ритму, телесности и массовости. Эти качества совпали с конструктивистскими поисками нового ракурса, нового взгляда и нового способа организации пространства кадра. Кроме того, идеология физкультуры 1920-х годов наделяла спортивное тело особым значением и превращала его в символ формирования «нового человека», что ещё сильнее стимулировало художественные эксперименты и поиск выразительных визуальных решений.

Для визуального ряда я отбирала изображения, которые наиболее полно отражают художественную сторону спортивной фотографии этого периода. Я включила в исследование снимки, застающие развитие спортивной фотографии, а также работы, демонстрирующие новые ракурсы, диагональные построения, разрушение фронтальной композиции, многоплановость, динамику движения и характерную геометрию, свойственную конструктивистскому взгляду.

Структура исследования построена так, чтобы от общего контекста постепенно переходить к визуальному анализу и затем — к массовым медиа, где сформированный язык авангардной спортивной фотографии закрепился и тиражировался. В первой части рассматривается культурная и идеологическая ситуация 1920-х годов, в которой спортивное тело становится объектом политической и эстетической конструирования. Вторая часть посвящена художественным экспериментам Родченко, чьи ракурсы и композиционные решения определили визуальный облик спорта эпохи авангарда. В третьей части исследуется, как спортивные образы превращаются в элемент нового графического языка журналов и становятся частью массовой визуальной культуры. Такая линия позволяет логично проследить, как спорт постепенно превращается из объекта наблюдения в инструмент художественного высказывания.

Таким образом, концепция моего исследования заключается в стремлении показать, что спортивная фотография 1920–1930-х годов не только отражала эпоху авангарда, но и формировала её визуальный язык. Спорт стал пространством, в котором соединились движение, идеология, массовость и художественный эксперимент, что позволило создать один из самых выразительных и новаторских пластов советской фотографии. Это исследование — попытка показать, как через спортивные сюжеты авангард нашёл новую оптику и новые способы видеть мир.

I. Рождение нового спортивного образа: идеология и контекст 1920-х

В 1920-е годы советская фотография сталкивается с новой задачей: показать массовую физическую культуру как символ эпохи. Спорт становится не просто темой, а визуальной системой — организованной, ритмизированной, коллективной. Именно в этот период формируется база, из которой позже вырастут авангардные ракурсы Родченко и его круга. Важно отметить, что ранняя спортивная фотография ещё не стремится к художественному радикализму сама по себе, однако она уже демонстрирует новые композиционные принципы, которые подготавливают появление авангарда.

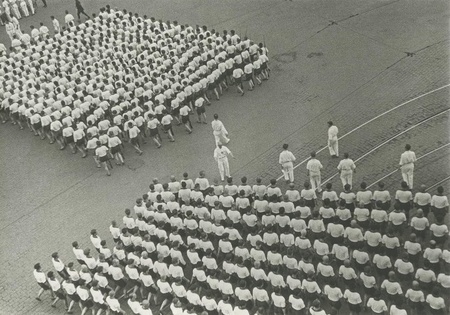

1. Физкультурный парад на Красной площади в Международный юношеский день 4 сентября 1926 2. Парад физкультурников. 1926. А. Самсонов

1. Секретарь Президиума ЦИК СССР А. С. Енукидзе принимает парад физкультурников на Красной площади. 1926 2. Парад велосипедистов. 1924-1925

Одним из первых признаков нового подхода становятся фотографии физкультурных парадов на Красной площади (1925–1927). На подобных снимках тела спортсменов образуют ровные линии и ритмические ряды. Даже при фронтальной точке съемки кадр держится на графике человеческих фигур: повторяющиеся движения создают орнамент. Эта геометризация — важнейший визуальный признак эпохи.

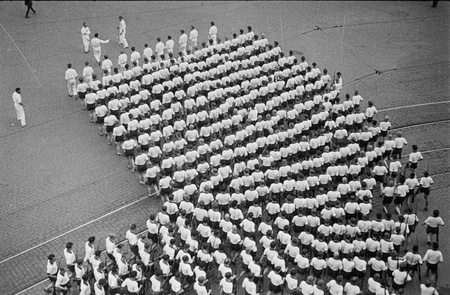

Коллективная гимнастика. 1928. Макс Пенсон

Схожий эффект появляется на фотографиях гимнастических построений на стадионах — например, массовых упражнений Мосгубсовета (1926–1928). Спортсмены выстраиваются в квадратные и диагональные сетки, и даже простые наклоны или поднятые руки превращаются в элементы крупной композиции. Камера ещё не поднимается высоко, но фотограф уже пытается захватить структуру, а не отдельных участников.

Группа лыжников. 1926

Важную роль играют и снимки лыжников на тренировках под Москвой (около 1926 года), где несколько фигур движутся синхронно. Диагональная линия шагающих спортсменов активизирует пространство кадра — это один из первых переходов от статического документирования к передаче движения через композицию.

1. Легкая атлетика. Бег. 1920-е. Н. Волков 2.Старт. 1920-е. О. Игнатович

На фотографиях бегунов на старте d 1920-х появляется новый мотив: напряжённая поза спортсмена становится самостоятельной геометрической формой. Тела образуют острые углы и треугольные силуэты, которые уже сами по себе создают динамику. Даже без смещения ракурса фотография начинает работать в сторону новой визуальной логики — напряжения и импульса.

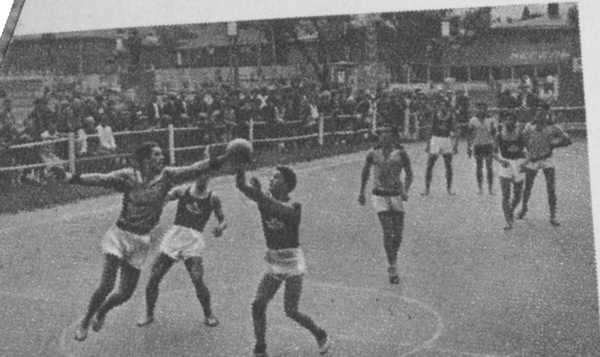

1. Спартакиада. Полуфинал мужского турнира союзных республик. 21 августа 1928 года. Фото из альбома «Спартакиада» 2. Спартакиада. Баскетбол. Женские команды. Август 1928. Фото из альбома «Спартакиада»

Особенно показательны ранние снимки волейбольных и баскетбольных матчей 1928-го года, сделанные с невысоких трибун. Мяч, траектории рук, прыжки — всё это вводит идею мгновенного действия. Композиция становится многослойной: несколько уровней игроков перекрывают друг друга, появляется глубина. Фотограф впервые работает не с позой, а с событием.

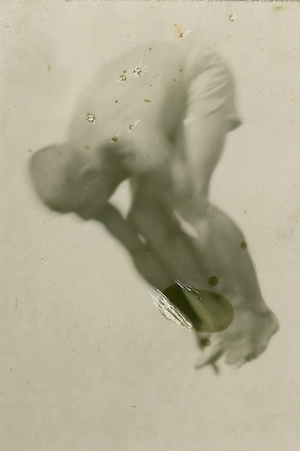

Прыжки. 1920-е

Особый интерес представляют фотографии прыжков в воду до работ Родченко (1927–1928). В них ещё нет экстремального нижнего ракурса, но есть важная попытка уловить фигуру в момент полёта. Пространство вокруг тела упрощается: превращается в однородный фон, что усиливает графичность.

Зарядка в санатории СССР. Конец 1920-х

Наконец, к концу десятилетия появляются серии массовых тренировок в санаториях СССР (1928–1929), снятые с башен и временных конструкций. Ракурс ещё не такой острый, как у авангардистов, но фотографы уже экспериментируют с высотой съёмки, стремясь запечатлеть рисунок движения целиком. Это прямой предвестник конструктивистской оптики.

Все эти визуальные примеры показывают, что к концу 1920-х спортивная фотография в СССР уже активно развивается в сторону структурности, движения и геометризации. Несмотря на документальность, она создаёт новый язык, основанный на ритме и организованности человеческих тел. Именно на этой основе позже вырастут авангардные ракурсы Родченко, для которых спорт станет идеальной моделью нового видения.

Этот раздел позволяет увидеть, что авангардная спортивная фотография не была внезапным разрывом: она логично выросла из визуальных поисков 1920-х. Спорт стал той областью, где фотографы впервые увидели движение как форму, а коллективное действие — как композицию, что и подготовило почву для художественного эксперимента следующего десятилетия.

II. Ракурс и динамика: художественные приёмы Родченко

Во втором разделе исследование концентрируется на том, как фотографы авангарда преобразовали спортивную фотографию, вводя радикальные точки съёмки, геометрию и динамику. Именно здесь появляются визуальные нововведения, которые становятся ядром художественного языка спортивных сюжетов.

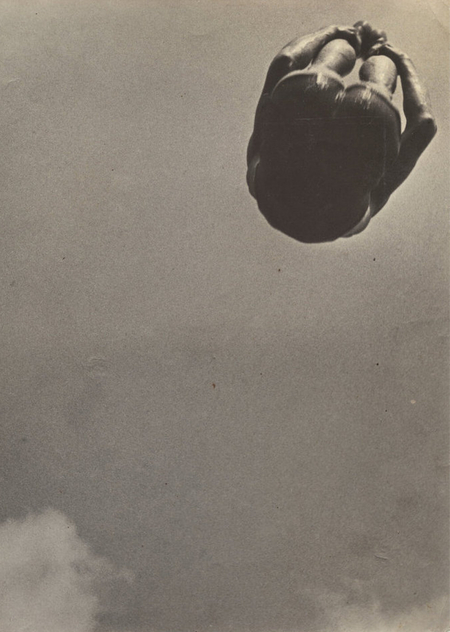

Прыжок в воду. А. Родченко. 1934

Одной из ключевых работ является «Прыжок в воду» Родченко (1934-х годов). На этом снимке спортсмен буквально «висит» в воздухе над водной поверхностью — ракурс снят снизу или под углом, что придаёт фигуре графическую форму и подчёркивает её силу и напряжение. Это уже не только документ, но конструкция: тело — плоскость, жест — линия, пространство — абстракция.

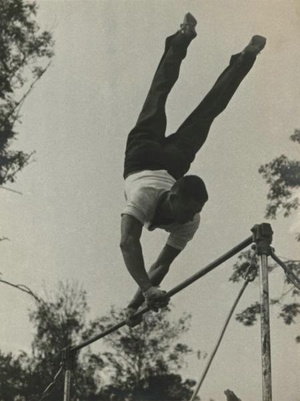

Прыжок с шестом. А. Родченко. 1936

Другой важный пример — «Прыжок с шестом» Родченко (1936). На нём шест и атлет образуют выраженную диагональ, которая усиливает ощущение полёта и вертикали. Такой ракурс — это не просто фиксация — это композиционный эксперимент, где линии тел и спортивного оборудования становятся частью геометрической структуры кадра.

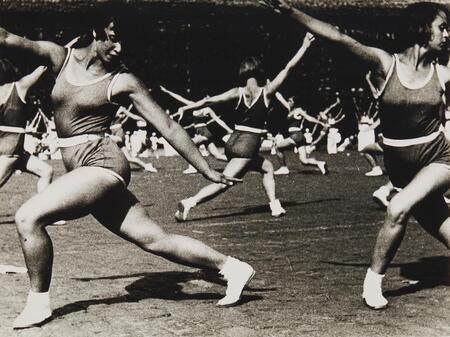

Ритмическая гимнастика. А. Родченко. 1936

Ритмическая гимнастика. А. Родченко. 1936

Ритмическая гимнастика. А. Родченко. 1936

Колонна спортивного общества «Динамо». А. Родченко. 1935

Родченко также активно применял принцип «снизу-вверх» в спортивных сценах, что видно в снимках с массовых соревнований и парадов. Такие точки зрения ломают привычную перспективу: фотограф смотрит на спортсменов снизу, и зритель ощущает масштаб фигуры и пространство вокруг неё. Это даёт визуальную доминанту телу и усиливает драматизм кадра.

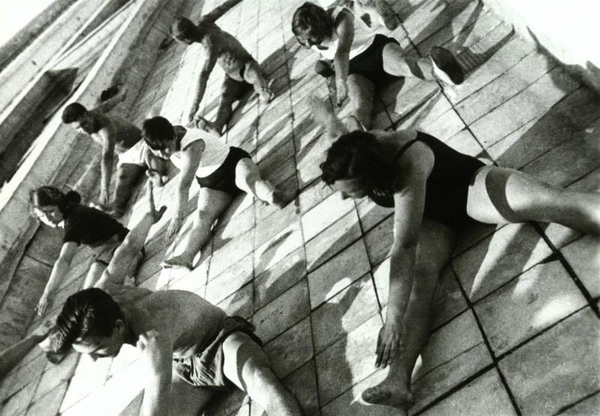

1. Крыша студенческого общежития. Утренняя зарядка. А. Родченко. 1932 2. На турнике. А. Родченко. 1935

Интересен и контрастный ракурс, которым пользовался Родченко при съёмке спортсменов: он часто снимает участников снизу или под углом, заставляя мышцы, руки и ноги создавать сложные геометрические конфигурации. Такие композиции усиливают ощущение движения, и они работают не как статичная фотография, а как визуальная динамика, застывшая на мгновение.

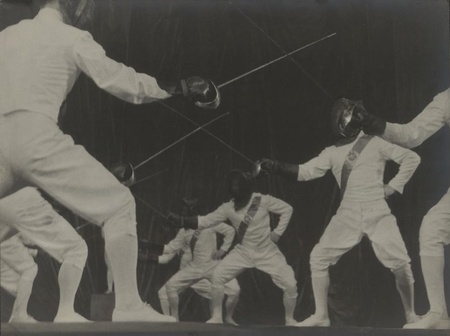

1. Фехтовальщицы. А. Родченко. 1936 2. «Вечер спорта». Фехтование. А. Родченко. 1932

1. «Дорогу женщине!». А. Родченко. 1934 2. Ипподром. Скачки. А. Родченко. 1935

Ещё один приём — использование высоких и низких точек съёмки для построения диагональных линий. Например, в кадрах с фехтованием, скачками, колонной идущих женщин-спортсменок — линии тел и инвентаря пересекают кадр, создавая визуальные траектории. Эти композиционные схемы — не просто форма, а средство выразить внутреннюю энергию спорта.

Таким образом, первая художественная революция в спортивной фотографии не была стихийной: она строилась на осознанном использовании авангардных приёмов. Через ракурс и композицию Родченко трансформировал спортивную сцену в форму визуального искусства, в которой движение стало структурой, а тело — геометрическим модулем. Это заложило основу для следующего этапа — когда спортивные изображения вошли в медийную среду и стали частью массового визуального языка.

III. Спортивная фотография в медиа: конструктивистская подача и монтаж

Во второй половине 1920-х спортивная фотография выходит за пределы самостоятельного снимка и становится частью медийного конструирования нового визуального порядка. Журналы, плакаты, фотомонтажи, агитационные листовки — всё это начинает использовать спортивные изображения как графические элементы. Спорт становится не только темой, но и формой: линии тел, массовые построения, динамика прыжков превращаются в визуальные структуры, которые редакции активно интегрируют в верстку.

Эта часть показывает, как авангардные приёмы Родченко становятся основой печатной графики 1930-х, где фотография работает не сама по себе, а в системе типографии, ритма и конструкции страницы.

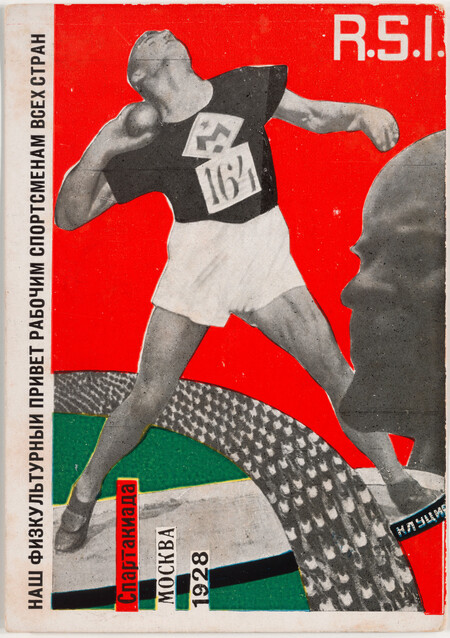

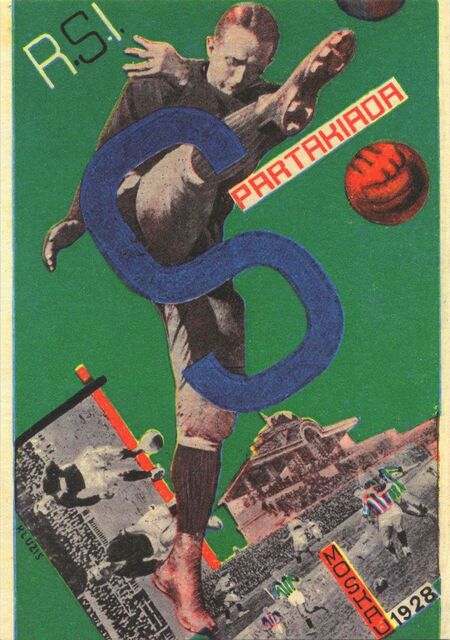

Плакаты к Всесоюзной Спартакиаде. Г. Клуцис. 1928

Плакаты к Всесоюзной Спартакиаде. Г. Клуцис. 1928

В монтажах Клуциса фрагменты тел — вытянутые руки, бёдра, головы атлетов — встроены в структуру диагоналей и текстовых блоков. Тело утрачивает индивидуальность и становится графической «деталью», которая работает на ритм и масштаб плаката.

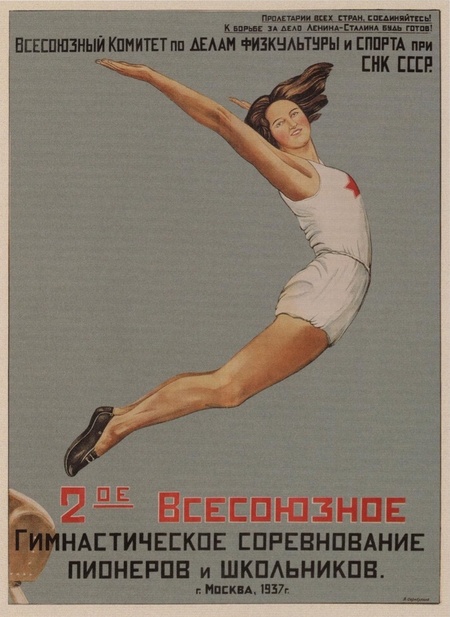

Плакат «Физкультурница». А. Дейнека. 1933

Еще один похожий пример — плакат «Физкультурница» А. Дейнека. Композиция строится вокруг контраста человека-крупного плана и ритма маленьких иллюстраций с массовыми движениями. Индивидуальное тело и коллективное используются как две графические силы — вертикаль и горизонталь.

1. А. Малеинов. 1934 2. В. Серебряков. 1937

На других различных плакатах плакатах физкультурных праздников образы прыжков и бегунов используются в качестве «строительных плит»: они размещаются слоями, сдвинутыми относительно друг друга или основой композиции. Фотография становится материалом плакатной конструкции — не изображением, а фрагментом единого полотна.

В медийной среде конца 1920-х — 1930-х годов спортивная фотография становится частью нового визуального синтаксиса. Она превращается в модуль, из которого строятся обложки, фотомонтажи, журнальные развороты и агитационные плакаты. Движение тела, геометрия построений, диагонали спортивных жестов — всё это интегрируется в конструктивистский язык печати.

Если в начале периода фотографы экспериментировали с ракурсом ради художественной новизны, то к 1930-м эти приёмы становятся массовой нормой: печатные медиа тиражируют спортивные кадры как универсальные графические элементы. Через это спорт входит в визуальный облик эпохи — как символ динамики, дисциплины, массовости и «нового человека».

Заключение

Изучение спортивной фотографии России 1920–1930-х годов показывает, что спорт в этот период стал одной из ключевых площадок визуального эксперимента. Первые массовые гимнастические упражнения задали ритм и структуру, на которых позднее строилась авангардная композиция. Ракурс, высота точки съёмки, диагонали и фрагментация тела — все эти приёмы, впервые оформленные в художественной практике Родченко, превратили спортивную сцену в пространство формальной игры.

На уровне медиа эти эксперименты были не просто восприняты, а активно тиражированы. Журнальные развороты, плакаты, фотомонтажи и агитационные листовки внедрили спортивную фотографию в массовый визуальный оборот. Через печатную графику авангардные приёмы стали частью повседневного зрительного опыта, а спорт — одним из основных образов «нового» человека советской модерности.

Таким образом, визуальный ряд исследования подтверждает исходную гипотезу: спортивная фотография в России 1920–1939 годов не только фиксировала движение, но и формировала новый художественный язык. Она соединила экспериментальную оптику авангарда с задачами идеологической и массовой коммуникации, создав уникальный пласт визуальной культуры, в котором тело, движение и графика оказываются неразделимыми.

https://академия-строганова.рф/uploads/catalogfiles/2741_aleksandr-rodchenko-konstruktivnyj-mir-mechty-o-prostranstve.pdf (дата обращения: 24.11.2025)

https://evreimir.com/199010/istoriya-stanovleniya-sovetskogo-fotoreportera-maksa-alperta-1899-1980 (дата обращения: 24.11.2025)

http://visualrian.ru/media/5669507.html (дата обращения: 22.11.2025)

https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_RU_NLR_INFOCOMM31_1000110084/ (дата обращения: 22.11.2025)

https://pastvu.com/p/355415 (дата обращения: 22.11.2025)

https://pastvu.com/p/347047 (дата обращения: 22.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/years-1840-1937/?query=коллективная+гимнастика (дата обращения: 22.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/photos/115683/ (дата обращения: 22.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/photos/5657/ (дата обращения: 22.11.2025)

https://m.sports.ru/football/blogs/3062445.html (дата обращения: 22.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/photo/years-1920-1930/?page=1&index=1&query=прыжок+в+воду& paginate_page=1 (дата обращения: 22.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/photo/years-1920-1930/?page=1&index=2&query=прыжок+в+воду& paginate_page=1 (дата обращения: 22.11.2025)

https://www.ridus.ru/istoriya-kurortnogo-sbora-v-sssr-i-rossii--chto-izmenitsya-s-2024-goda-443829.html (дата обращения: 22.11.2025)

athlomnemaspb.online (дата обращения: 24.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/photo/years-1840-1999/?page=40&index=5&query=родченко& paginate_page=40 (дата обращения: 24.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/photo/years-1840-1999/?page=47&index=2&query=родченко& paginate_page=47 (дата обращения: 24.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/photo/years-1840-1999/?query=родченко& paginate_page=48& page=48& index=1 (дата обращения: 24.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/photo/years-1840-1999/?query=родченко& paginate_page=49& page=49& index=4 (дата обращения: 24.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/photo/years-1840-1999/?page=51&index=10&query=родченко& paginate_page=51 (дата обращения: 24.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/photo/years-1840-1999/?query=родченко& paginate_page=35& page=35& index=2 (дата обращения: 24.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/photo/years-1840-1999/?query=родченко& paginate_page=45& page=45& index=5 (дата обращения: 24.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/photo/years-1840-1999/?page=47&index=3&query=родченко& paginate_page=47 (дата обращения: 24.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/photo/years-1840-1999/?page=50&index=6&query=родченко& paginate_page=50 (дата обращения: 24.11.2025)

https://m.russiainphoto.ru/search/photo/years-1840-1999/?page=50&index=2&query=родченко& paginate_page=50 (дата обращения: 24.11.2025)

https://kpravda.ru/2025/05/16/kursk-dejneki/ (дата обращения: 24.11.2025)

https://www.moma.org/collection/works/7033 (дата обращения: 24.11.2025)