Символизм красного цвета в европейской живописи до XIX века

Концепция

Символизм — значения предметов или цветов в живописи, несущие определенный смысл или обладающие эмоциональной окраской, заложенной художником.

Красный и его оттенки знакомы человеку с самого зарождения творчества. Этот цвет уже много тысячелетий существует параллельно с историей искусств, оставаясь актуальным до сих пор.

Красный — цвет, в котором заключены сотни смыслов. Он встречается в произведениях разных художников, эпох и направлений живописи. Помимо прочего, это — один из самых энергичных и ярких цветов, которому люди с начала времен придавали особое значение.

Картины для визуального исследования были выбраны не по принципу направлений, жанров или географии, а по значению красного в сюжетах. Тема ограничивается европейской живописью и затрагивает временной отрезок до XIX века включительно.

Цель этого исследования — изучить, как художники показывали обозначения красного и найти похожий паттерн в использовании этого цвета живописцами, разделенными границами государств и веков.

Исследование делится на разделы, расположенные в хронологическом порядке. Они затрагивают периоды истории искусств от наскальной живописи до работ XIX века и фокусируются на символике красного цвета.

Искусство до н.э

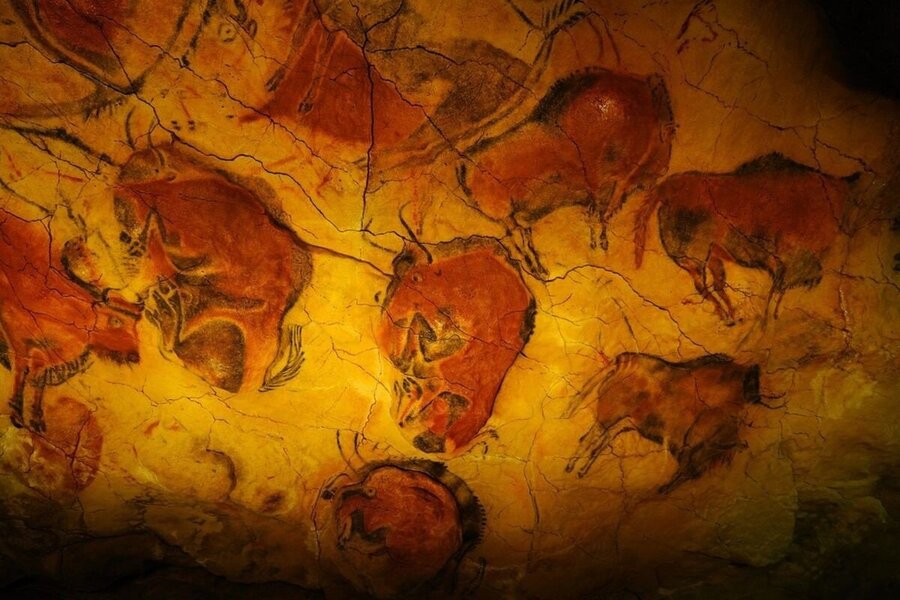

Пещера Альтамира, Испания. 15000-10000 до н. э.

На первобытных рисунках в пещере Альтамира люди изображали охрой животных. Возможно, оттенки красного для них были ритуальными, обозначали опасность или обладали магическими свойствами.

Гробница Нефертари, Египет. Около 1300 до н. э.

В Древнем Египте цвет приобретает более определенное значение. Красный символизировал зло, поэтому изображения бога Сета были с ним неразрывно связаны.

Росписи на вилле Мистерий, Помпеи. II–I вв до н. э.

В Древней Греции алый обозначал огонь и бога Гефеста. Более того, из-за высокой стоимости красителя фрески с красным фоном могли себе позволить далеко не все, и цвет стал ассоциироваться с богатством и статусом.

Таким образом, в ранних цивилизациях цвет крови имел скорее негативную окраску, ему приписывали значения опасности и зла. Однако после изобретения дорогостоящего пигмента киноварный оттенок стал символизировать благосостояние.

I–VI вв.

Древний Рим унаследовал традиции Греции в трактовании цвета. Оттенкам красного придавали значения власти и смелости, поэтому тоги сенаторов были окрашены киноварью.

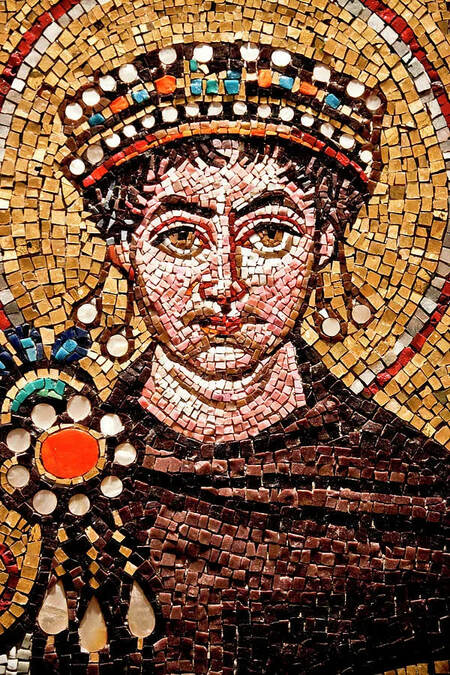

Скульптура Августа в тоге, Карфаген. I век Мозаика в базилике Сан-Витале, фрагмент, Равенна. VI век

В Византии цвет достиг самого высокого положения — стал символом правителей и непосредственно императорской семьи. Придворные же и подданные не могли носить алые одеяния.

В итоге в Древнем Риме и Византии красный и его оттенки, в основном, были признаком власти. Более того, цвет подчеркивал исключительность изображенной фигуры и ее принадлежность к правящим кругам. Приверженность красному у людей знатного происхождения сохранялась вплоть до XIX века.

XIV–XVI вв.

В христианской символике красный становится одним из главных по значению цветов. На полотнах художников того времени оттенки алого имеют несколько разнящихся трактовок.

Росписи в капелле Скровеньи, Падуя. XIV век Джотто ди Бондоне

Например, в капелле Скровеньи в Падуе глубокий красно-оранжевый оттенок имеет значение святости — в алые одежды облечена Дева Мария, святые и мученики.

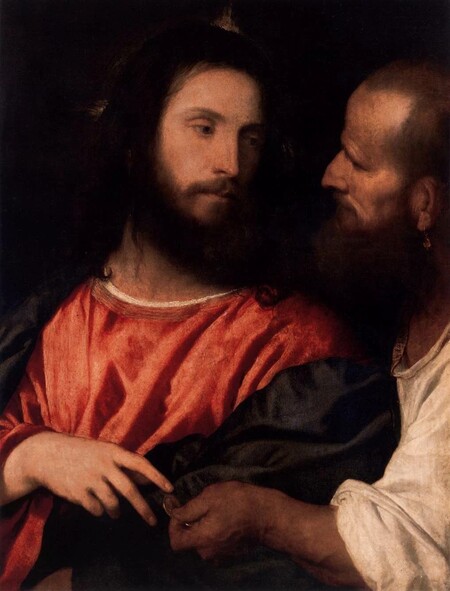

Нередко в красном можно увидеть и самого Христа. На таких изображениях цвет крови символизирует мученичество, жертву и любовь к людям.

«Пир в доме Левия», фрагмент картины, Паоло Веронезе. 1573 год «Динарий Кесаря», Тициан. Ок. 1516 года

На картине Паоло Веронезе коралловые одеяния Христа контрастируют с насыщенным, почти агрессивным красным цветом одежд фарисеев.

«Мадонна Грандука», ок. 1507 «Триумф Галатеи», фрагмент фрески. 1511 год Рафаэль Санти

Помимо этого, в произведениях одного и того же художника красный может обладать разными значениями.

В качестве примера подойдут произведения Рафаэля: если цвет одежды на картине «Мадонна Грандука» передает святость и любовь Матери к Сыну, то в «Триумфе Галатеи» малиновый символизирует радость и храбрость героини.

В то же время красный ассоциируется с адом и часто встречается в фресках как обозначение мук и сил зла.

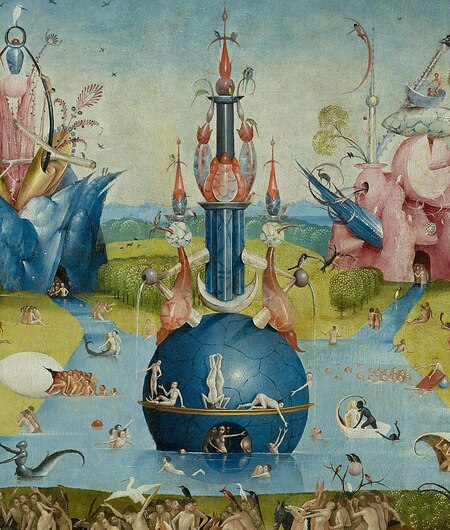

«Страшный суд», фрагмент триптиха. 1504 год «Сад земных наслаждений», фрагмент триптиха. Ок. 1505 Иероним Босх

В «Страшном суде» Иеронима Босха на средней панели триптиха изображены страдающие грешные души.

Мрачность и ощущение тревоги достигается именно за счет красного цвета, который не только помогает создать пугающее впечатление, но и показывает разницу между проклятыми землями и зеленым «раем».

«Вакх и Ариадна», фрагмент картины, Тициан. Ок. 1520

Красный — очень энергичный цвет, вызывающий сильные эмоции.

Художник, в честь которого даже назвали оттенок, «красный Тициана», использовал этот цвет в «Вакхе и Ариадне», чтобы изобразить страсть и драматизм, контрастирующие со спокойным синим морем на дальнем плане.

«Юдифь и Олоферн», Караваджо. 1599 год

На картинах Караваджо цвет крови снова возвращается к более мрачным обозначениям. Например, сангиновый оттенок в сюжете «Юдифь и Олоферн» несет в себе мотив смерти и мести, усиливает эмоциональное напряжение.

«Портрет мужчины в красном тюрбане», Ян Ван Эйк. 1433 год «Портрет четы Арнольфини», Ян Ван Эйк. 1434 год

На севере Европы, в Нидерландах, цвет также иногда отходил от религиозной тематики и приобретал другие значения.

В «Портрете мужчины в красном тюрбане» Ян Ван Эйк использовал яркие томатные оттенки, особенно контрастирующие с темным фоном. Так, с помощью цвета художник мог подчеркнуть не только достаток, как, например, в «Портрете четы Арнольфини», но и личность модели — стойкий и тяжелый характер.

Итак, в христианстве красный мог обозначать противоположности. В алых одеждах изображали Христа, святых и Деву Марию — в этих случаях цвет символизировал любовь и жертвенность. Но бордовый цвет также ассоциируется с адом и грехами, представляя муки и смерть.

XVII–XVIII вв.

«Портрет старика в красном», ок. 1654 «Возвращение блудного сына», 1669 год Рембрандт ван Рейн

Новый виток в развитии красный получил на полотнах Рембрандта.

Особенно часто голландский художник стал использовать оттенки бордового в поздний период своего творчества. Например, в «Портрете старика в красном» цвет передает переживания героя и тягости жизни, а в «Возвращении блудного сына» символизирует непростой жизненный путь и прощение, отсылая к красным одеждам Христа.

«Портрет папы Иннокентия X», ок. 1650 «Портрет Филиппа IV», 1632 год Диего Веласкес

В XVII веке в Испании через яркие алые одеяния проявляется наследственность значения власти, перешедшая от Древней Греции и Византии к портретам людей королевской фамилии и кардиналов кисти Диего Веласкеса спустя восемнадцать веков.

«Женщина в красной шляпе», Ян Вермеер. Ок. 1666

В то же время в Голландии Вермеер выбирает этот нетипичный для своей «спокойной» живописи цвет для картины «Женщина в красной шляпе».

Алый оттенок привлекает внимание к модели и вносит в сюжет тревогу. Если мысленно изменить цвет шляпы, настороженность во взгляде героини пропадает. Таким образом, красный влияет на то, как зритель воспринимает настроение запечатленного на полотне человека.

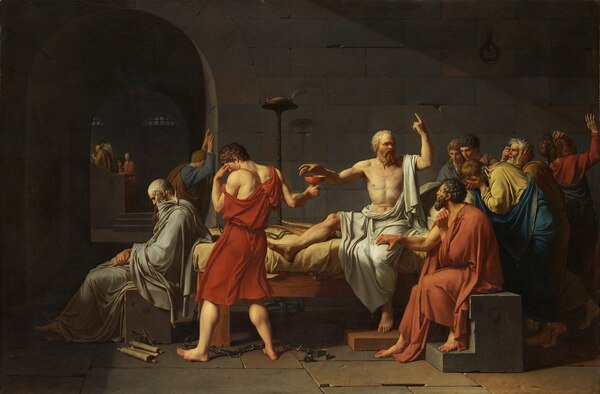

«Клятва Горациев», 1784 год «Смерть Сократа», 1787 год Жак-Луи Давид

В французском классицизме было принято три основных цвета: желтый, синий и красный. Считалось, что они наиболее приятны человеческому глазу и должны быть включены в картину.

На полотнах Жака-Луи Давида красный на переднем плане притягивает внимание и является отправной точкой композиции. В «Клятве Горациев» гранатовые одежды символизируют героизм и отвагу, а в «Смерти Сократа» — трагичность момента.

«Смерть Марата», фрагмент картины, Жак-Луи Давид. 1793 год

В «Смерти Марата» же цвет крови символизирует гибель лидера французской революции. Кровавая ссадина Марата напоминает рану Христа и его жертву ради людей, вызывая у зрителя сочувствие к герою картины.

«Портрет полковника Банастра Тарлтона», 1782 год «Портрет графини Джейн Флеминг», 1778 год Джошуа Рейнольдс

В XVIII веке в Англии красный встречается на парадных портретах Джошуа Рейнольдса. На «Портрете полковника Банастра Тарлтона» красная ткань на дальнем плане создает ощущение угрозы, энергии и добавляет героизма фигуре модели, как на картинах «Клятва Горациев» и «Триумф Галатеи».

На «Портрете Джейн Флеминг» коралловое платье выделяет фигуру графини и говорит о ее сложном характере так же, как и в «Портрете мужчины в красном тюрбане» Ван Эйка три века назад.

В итоге, символизм красного отходит от религиозных сюжетов к портретам. С помощью этого цвета художники акцентируют внимание на героях портретов, их личностях, тревогах, характере и настроении.

XIX век

Со времен Древней Греции до XIX века красный цвет был неразрывно связан с дороговизной производства, и поэтому в живописи им часто изображались привилегированные модели. После промышленной революции пигмент перестал ассоциироваться с элитарностью и приобрел новые обозначения.

«Сатурн, пожирающий своего сына», Франциско Гойя. Ок. 1820 «Иван Грозный и сын его Иван», Илья Репин. 1885 год

В «Сатурне, пожирающем своего сына» акцентный красный Франциско Гойи символизирует не столько кровь, сколько мрак и безумие древнегреческого бога.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван» кисти Репина также вызывает сильные эмоции, даже если не знать ее историю. Бордовые ковры в комнате оттеняют кровь царевича, и все произведение невольно отсылает к «Сатурну…», повторяя мотивы крови и безумия.

«Последний день Помпеи», Карл Брюллов. 1833 год

В «Последнем дне Помпеи» через красный угадывается мотив угрозы, смерти и божественной кары, перед которой люди беспомощны.

Так же еще до начала нашей эры египтяне видели бога Сета, который изображался в алых тонах.

«Обеденный стол ночью», Джон Сингер-Сарджент. 1884 год

На картине Сингера-Сарджента красный придает комнате камерность и таинственность.

Похожим эффектом цвет обладает на «Портрете старика в красном» Рембрандта — герой погружен в свои мысли, о которых зритель может только догадываться.

«Красные виноградники в Арле», Винсент Ван Гог. 1888 год

«Красные виноградники в Арле» — одна из нескольких картин, проданных при жизни художника. Бордовые оттенки напоминают всполохи огня на выжженной солнцем земле и оттеняют яркое желто-зеленое небо.

Мотивы пламени и многофигурная композиция пересекаются с полотном Карла Брюллова, упомянутым выше. Именно из-за красного цвета «Виноградники» нельзя назвать умиротворяющим сюжетом.

«Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Правосудия», Дмитрий Левицкий. 1783 год «Богатыри», Виктор Васнецов. Ок. 1895

В Российской империи Дмитрий Левицкий еще в XVIII веке перенял традицию изображения монарших особ в красном цвете. На «Портрете Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Правосудия» императрица стоит на фоне торжественно развевающейся бордовой ткани и указывает на горящие маки, символ отказа от сна и покоя ради государства.

Роль красного в «Богатырях» Васнецова же можно сравнить с алым цветом, придающим героизм и смелость парадным портретам Джошуа Рейнольдса.

Таким образом, художники разных эпох, направлений и стран использовали красный цвет похожим образом в зависимости от сюжета произведения и его цели.

Например, алый оттенок часто используется в написании парадных портретов или сюжетов, где нужно передать отвагу, энергию и силу.

Людей знатного происхождения или императоров Веласкес и Левицкий также изображали на киноварном фоне — символе власти и привилегий.

Красный, обозначающий кровь и жестокость встречается на картинах Караваджо, Гойи, Репина. Мотив опасности есть в наскальных рисунках охрой в пещере Альтамира.

Помимо этого, бордовый может символизировать как святость и любовь, например, на фресках Джотто ди Бондоне или Санти, так и ад и проклятые земли Босха.

Значение огня, переданное через красный, можно увидеть в «Красных виноградниках…» Ван Гога, а зла — как на полотне Брюллова, так и в древнеегипетской мифологии.

Этот цвет использовали Рембрандт, Ян Ван Эйк, Вермеер и Сингер-Сарджент, чтобы передать камерность сюжета и внутренние переживания героев.

В конце концов, как Рафаэль показывал очарование Мадонн и Галатеи через красный цвет, так и древнегреческие и византийские мастера, Рейнольдс, Левицкий, Вермеер, Ван Эйк, Караваджо, Давид, Ван Гог, Сингер-Сарджент, Веласкес и Тициан выражали красоту и изящество именно через красный.

Э. Г. Гомбрих. История искусства / Э. Г. Гомбрих; пер. с анг. В. А. Крючкова, М. И. Майская. — М.: Искусство-XXI век, 2021. — С. 315-327.

Г. И. Данилова. Мировая художественная культура. 7-9 кл. / Г. И. Данилова. — М.: Дрофа, 2011. — С. 69-74.

Н. В. Игнатова. История российского искусства от Айвазовского до Репина / Н. В. Игнатова. — М.: Бомбора, 2024. — С. 56-65.

Энди Панкхерст. Искусство. Почему это шедевр / Энди Панкхерст, Люсинда Хоксли; пер. с анг. Е. Мигунова. — М.: Синдбад, 2021. — С. 15-16.

М. Гордеева. Великие художники: Ван Гог / М. Гордеева, ред. А. Барагамян. — М.: Директ-Медиа. 2010. — С. 16-17.

Наскальные рисунки бизонов, пещера Альтамира, 15000 до н. э. // https://avatars.mds.yandex.net/get-entity_search/5631834/1196045499/S600xU_2x (дата обращения 18.11.25)

Фрески гробницы Нефертари. XIV в. до н. э. // https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_Nefertari#/media/File: Tomb_of_Nefertari_2022_82.jpg (дата обращения 18.11.25)

Фрески виллы Мистерий, Помпеи, I в. до н.э // https://ru.wikipedia.org/wiki/Вилла_Мистерий#/media/Файл: Roman_fresco_Villa_dei_Misteri_Pompeii_005b.jpg

https://ru.wikipedia.org/wiki/Вилла_Мистерий#/media/Файл: Villa_dei_Misteri_I_-1.jpg (дата обращения 18.11.25)

Мозаика базилики Сан-Витале, Равенна, VI в. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Сан-Витале#/media/Файл: Mosaic_of_Justinianus_I-Basilica_San_Vitale (Ravenna).jpg (дата обращения 18.11.25)

Джотто ди Бондоне. «Введение во храм Девы Марии», XIV в. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Капелла_Скровеньи#/media/Файл: Presentation_of_the_Virgin_-Capella_dei_Scrovegni.jpg (дата обращения 18.11.25)

Паоло Веронезе. «Пир в доме Левия», 1573 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Пир_в_доме_Левия#/media/Файл: Banquet_in_the_House_of_Levi_by_Paolo_Veronese-Accademia-Venice_2016(2).jpg (дата обращения 18.11.25)

Тициан. «Динарий Кесаря», 1516 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Динарий_кесаря#/media/Файл: The_Tribute_Money_(1516)-Tizian (Gemäldegalerie_Alte_Meister, Dresden).jpg (дата обращения 18.11.25)

Рафаэль Санти. «Мадонна Грандука», 1507 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Мадонна_Грандука#/media/Файл: Raffaello (1483-1520)-La_Madonna_del_Granduca-178-Galleria_Palatina.jpg (дата обращения 18.11.25)

Рафаэль Санти. «Триумф Галатеи», 1511 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Триумф_Галатеи#/media/Файл: Raphael’s_Triumph_of_Galatea_02.jpg (дата обращения 18.11.25)

Иероним Босх. «Страшный суд», 1504 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Страшный_суд (триптих_Босха)#/media/Файл: Hieronymus_Bosch, _The_Last_Judgment.JPG (дата обращения 19.11.25)

Иероним Босх. «Сад земных наслаждений», 1505 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Сад_земных_наслаждений#/media/Файл: El_jardín_de_las_Delicias, _de_El_Bosco.jpg (дата обращения 19.11.25)

Тициан. «Вакх и Ариадна», 1520 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Вакх_и_Ариадна_(картина_Тициана)#/media/Файл: Titian_Bacchus_and_Ariadne.jpg (дата обращения 19.11.25)

Караваджо. «Юдифь и Олоферн», 1599 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Юдифь_и_Олоферн_(картина_Караваджо)#/media/Файл: Judith_Beheading_Holofernes_-Caravaggio.jpg (дата обращения 19.11.25)

Ян Ван Эйк. «Портрет мужчины в красном тюрбане», 1433 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Портрет_мужчины_в_красном_тюрбане#/media/Файл: Portrait_of_a_Man_in_a_Turban (Jan_van_Eyck).jpg (дата обращения 19.11.25)

Ян Ван Эйк. «Портрет четы Арнольфини», 1434 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Портрет_четы_Арнольфини#/media/Файл: The_Arnolfini_portrait_(1434).jpg (дата обращения 19.11.25)

Рембрандт. «Портрет старика в красном», 1654 г. // https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Rembrandt_Harmenszoon_van_Rijn_-An_Old_Man_in_Red.JPG (дата обращения 19.11.25)

Рембрандт. «Возвращение блудного сына», 1669 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Возвращение_блудного_сына (Рембрандт)#/media/Файл: Rembrandt_Harmensz.van_Rijn-_The_Return_of_the_Prodigal_Son.jpg (дата обращения 19.11.25)

Веласкес. «Портрет папы Иннокентия X», 1650 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Портрет_папы_Иннокентия_X#/media/Файл: Retrato_del_Papa_Inocencio_X._Roma, by_Diego_Velázquez.jpg (дата обращения 19.11.25)

Веласкес. «Портрет Филиппа IV», 1632 г. // https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Felipe_IV%2C_from_Kunsthistorisches%2C_by_Diego_Velázquez.jpg (дата обращения 19.11.25)

Ян Вермеер. «Женщина в красной шляпе», 1666 г. // https://en.wikipedia.org/wiki/Girl_with_a_Red_Hat#/media/File: Vermeer-Girl_with_a_Red_Hat.JPG (дата обращения 19.11.25)

Жак-Луи Давид. «Клятва Горациев», 1784 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Клятва_Горациев#/media/Файл: Le_Serment_des_Horaces-Jacques-Louis_David-Musée_du_Louvre_Peintures_INV_3692; MR_1432.jpg (дата обращения 20.11.25)

Жак-Луи Давид. «Смерть Сократа», 1787 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Смерть_Сократа#/media/Файл: David-_The_Death_of_Socrates.jpg (дата обращения 20.11.25)

Рейнольдс. «Портрет полковника Банастра Тарлтона», 1782 г. // https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Banastre_Tarleton#/media/File: Banastre-Tarleton-by-Joshua-Reyno (дата обращения 20.11.25)

Рейнольдс. «Портрет графини Джейн Флеминг», 1778 г. // https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/31/Jane_Fleming.jpg (дата обращения 20.11.25)

Франциско Гойя. «Сатурн, пожирающий своего сына», 1820 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Сатурн, пожирающий_своего_сына#/media/Файл: Francisco_de_Goya, Saturno_devorando_a_su_hijo (1819-1823).jpg (дата обращения 20.11.25)

Илья Репин. «Иван Грозный и сын его Иван», 1885 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Иван_Грозный_и_сын_его_Иван_16_ноября_1581_года#/media/Файл: Iván_el_Terrible_y_su_hijo, por_Iliá_Repin.jpg (дата обращения 20.11.25)

Карл Брюллов. «Последний день Помпеи», 1833 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Последний_день_Помпеи#/media/Файл: Karl_Brullov-The_Last_Day_of_Pompeii-Google_Art_Project.jpg (дата обращения 20.11.25)

Джон Сингер-Сарджент. «Обеденный стол ночью», 1884 г. // https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d9/John_Singer_Sargent-Le_verre_de_porto%28A_Dinner_Table_at_Night%29-_Google_Art_Project.jpg (дата обращения 20.11.25)

Винсент Ван Гог. «Красные виноградники в Арле», 1888 г. // https://ru.wikipedia.org/wiki/Красные_виноградники_в_Арле#/media/Файл: Red_vineyards.jpg (дата обращения 20.11.25)

Дмитрий Левицкий. «Портрет Екатерины II в виде законодательницы в храме богини Правосудия», 1783 г. // https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8683 (дата обращения 20.11.25)

Виктор Васнецов. «Богатыри», 1898 г. // https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8392 (дата обращения 20.11.25)