Античная рука. Божественная рука.

Концепция

Рука в искусстве Античности, Византии и Средневековья выступает не как часть тела, а как самостоятельный носитель смысла. Жест становится формой власти, способом адресации и инструментом сакрального действия. Это исследование рассматривает, как в разных визуальных системах рука получает способность выражать порядок, присутствие, духовную энергию и человеческую связь с высшим.

Античность строит значение жеста через идеал формы. Рука подчёркивает не эмоцию, а структуру: правильность анатомии, согласованность пальцев, ритм корпуса формируют образ власти и гармонии. В этом визуальном языке жест всегда подчинён общей логике тела — он не «выступает», а фиксирует в пространстве состояние силы, меры и внутреннего баланса. Сакральность античного жеста рождается из совершенства и строгости пластики.

Византия и Средневековье полностью меняют природу жеста: рука становится знаком божественного присутствия. Здесь важна не анатомическая точность, а символическая форма. Благословляющая кисть, указующий жест, положение двух или трёх пальцев — всё это работает как код духовной власти. Свет, золото, контур, статика и повторяемость закрепляют жест как точку контакта между земным и небесным. В отличие от Античности, где значение исходит из формы, византийский жест получает силу через традицию, иконографию и канон.

Принцип исследования основан на сравнительном анализе двух моделей жеста: телесно-анатомической (Античность) и символически-иконографической (Византия/Средневековье). Это позволяет проследить, как рука переходит от выражения силы через пластическое совершенство к выражению сакральности через условную форму.

Таким образом, рука в разные эпохи выполняет разные функции — от знака власти, встроенного в гармоническое тело, до знака духовного действия, существующего вне телесной логики. Сопоставление этих моделей выявляет, как формируется визуальный язык жеста и почему он остаётся одним из самых устойчивых элементов художественной коммуникации.

форма, которая властвует

«Но все части ораторского искусства зависят от того, как они исполняются. Actio (жест, голос) — главная и решающая сила в речи; без неё нет великого оратора.» — Цицерон, De Oratore 3.213.

Этрусский мастер. «Аринганторе» («Оратор»), II–I вв. до н. э., бронза, Музей Флоренции; греческий мастер. «Зевс», ок. 460–450 до н. э., бронза, Археологический музей Афин.

I. Античность: «Жест силы и присутствия»

Античное искусство превратило человеческое тело в священный язык.

Каждый изгиб руки, каждый жест становился выражением воли богов — от указующего пальца Аполлона до поднятой руки императора.

Для античного художника жест — это структурированный знак.

Тело говорило яснее слов: поднятая рука — власть, раскрытая — обращение, сжатая — сила.

власть — порядок — мудрость

Неизвестный римский мастер. «Август Прима Порта». Начало I века н. э. Ватиканские музеи, Рим.

Публичное обращение правителя к войску/народу (рече-жест: «я говорю и повелеваю»).

(Рис. 1) Задумчивая Афина — Рука продолжает линию копья: жест не атаки, а контроля — мудрость, которая держит силу в порядке.

(Рис. 2) Афина Джустиниани: копьё читается не как удар, а как продолжение руки и разума: знак покровительства и дисциплины силы.

Неизвестный римский мастер. «Аполлон Бельведерский». Сер. II в. н. э. (римская копия греческого оригинала Леохара, ок. 330–320 до н. э.). Ватиканские музеи, Рим.

Расслабленная, «дышащая» кисть показывает античный идеал невынужденной власти — жест без усилия, в котором сила читается как гармония, а не как напряжение.

ритуальные руки на вазописи — связь с божеством

Через конфигурацию пальцев и траекторию руки вазописец «показывает» невидимый адресат — бога.

Жест становится визуальной формулой связи человека и культа.

рука как знак защиты

Неизвестный римский мастер. «Пентей» (фрагмент фрески). I век н. э. Дом Веттиев, Помпеи. Неизвестный римский мастер. «Улисс и сирены» (фрагмент мозаики). II век н. э. Национальный музей Бардо, Тунис.

В античных мозаиках и фресках жест вытянутой руки появляется как знак контроля и защиты. Герой отмечает границу вокруг себя — рука работает как визуальный стоп-сигнал, который удерживает ситуацию под его властью.

Даже без оружия этот жест читается как момент силы: персонаж управляет пространством жестом, а не действием.

гармония жеста

Неизвестный мастер. «Дорифор (Дорифор)» (копия римского периода после оригинала Поликлет). Ок. II век до н. э. / I век н. э. (примерно). Музей археологии Неаполя, Италия.

Поликлет задал не только пропорции тела, но и логику жеста: рука становится продолжением ритма корпуса.

В его каноне жест никогда не отдельный.

Даже простое движение ладони у Поликлета читается как точка баланса: жест не выражает эмоцию, а подчёркивает внутреннюю собранность фигуры.

анатомия и свет — рука как инструмент формы

Неизвестный греческий мастер. «Дискобол» (римская копия оригинала Мирона). V век до н. э. Национальный музей Терме, Рим.

Рука в античной скульптуре — это маленький прожектор формы: свет цепляется за каждый выступ, делая жест читабельным раньше тела. Анатомия здесь это способ поймать блик.

фрагменты и детали скульптур — крупные планы

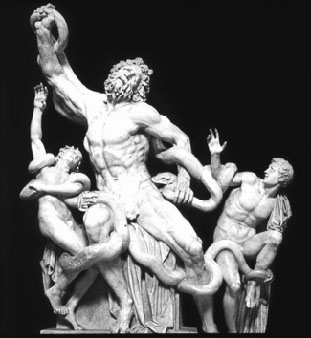

Агесандр, Полидор и Афинодор Родосские. «Лаокоон и его сыновья» (фрагмент руки). I век до н. э. — I век н. э. Музеи Ватикана, Рим.

В крупном плане рука раскрывает то, что обычно прячется в общем силуэте — напряжение, усилие, микродвижение. Анатомия становится драматичнее, чем жест: каждый сухожилийный канат, каждое вдавливание кожи читается как отдельный штрих.

В античной пластике именно фрагменты показывают подлинный уровень мастерства — рука перестаёт быть частью композиции и превращается в самостоятельный объект, в мини-скульптуру внутри большой скульптуры.

рука = власть

Неизвестный мастер. «Геркулес Фарнезский». Фрагмент руки. III в. н. э., мрамор. Национальный археологический музей Неаполя.

Рука Геркулеса показана как предельно мощная и тяжёлая форма: широкая ладонь, укрупнённые фаланги, плотная масса мягких тканей. Пальцы слегка согнуты — жест не активный, но всё равно демонстрирует силу и контроль.

Даже в покое эта кисть выглядит как инструмент физической власти: она удерживает вес тела, фиксирует позу и передаёт ощущение уверенной, естественной мощи.

сакральность через совершенство формы

В античном искусстве сакральность жеста формируется через идеализацию формы, а не через прямую иконографическую символику. Рука представляется как конструктивный элемент, в котором анатомическая точность служит доказательством принадлежности фигуры к высшему порядку.

Соотношение фаланг, ритм раскрытия и сгибания пальцев, баланс напряжённых и расслабленных участков — всё это подчинено понятию morphē, идеальной формы как выражения космического закона.

Благодаря этому жест не трактуется как психологический акт или эмоциональная реакция: он функционирует как структурный маркер порядка и внутренней гармонии. Совершенство формы в античной руке не просто эстетический приём — это способ удостоверить авторитет, воздействие и сакральный статус изображаемого существа.

Таким образом, сакральность в античном жесте возникает из самой точности пластики: чем яснее структурирован жест, чем строже соблюдена анатомия, тем выше его смысловая значимость внутри визуальной системы эпохи.

II. Византия и Средневековье: «Жест божественного присутствия»

«…не показывает ли это превосходство души — то, что язык и руки устроены так, чтобы говорить, писать, выполнять столь многие дела и осваивать столь многие искусства?» — Августин Аврелий, De Civitate Dei, XXII.

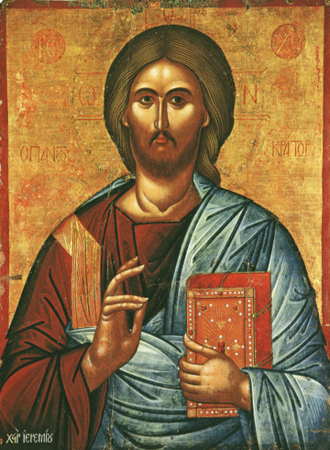

канон благословляющего жеста

Неизвестный византийский мастер. «Христос Пантократор», VI в., монастырь Святой Екатерины, Синай.

В византийской традиции благословляющий жест имеет фиксированную форму: два пальца выпрямлены, два согнуты, большой палец касается безымянного, образуя знак «IC XC».

Этот жест не меняется от иконы к иконе — он передаёт не эмоцию, а божественный авторитет. Поэтому рука Христа на иконе выглядит не как движение, а как устойчивый символ благословения.

значение двух и трёх пальцев

«Христос Пантократор», XII в., монастырь Ватопед, Афон; «Христос Пантократор» (фрагмент руки), XI в., Византийский музей Афин.

Два выпрямленных пальца означают две природы Христа — божественную и человеческую.

Три согнутых пальца обозначают Троицу — одного Бога в трёх Лицах: Отца, Сына и Святого Духа.

Оба жеста — часть византийского канона, который делает благословение богословской формулой.

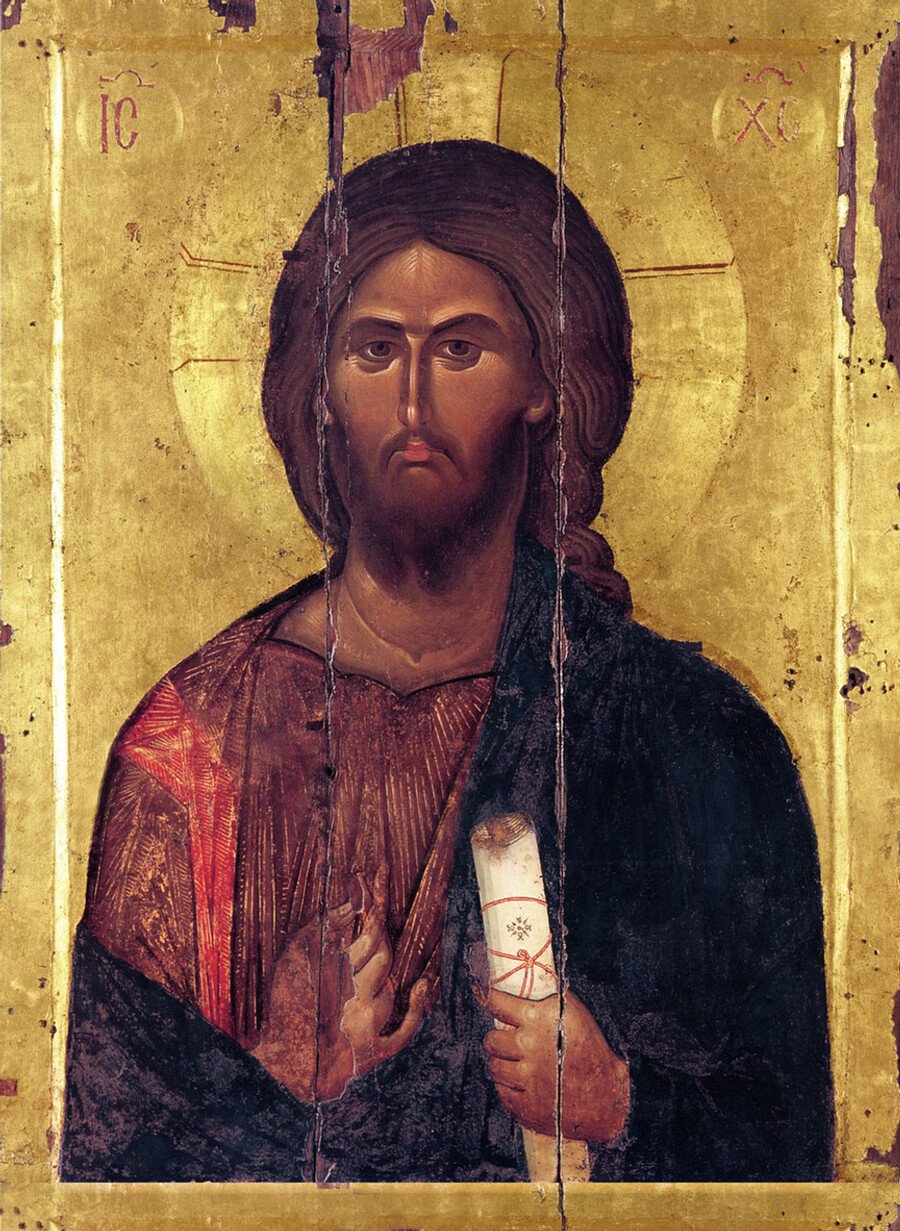

Христос Пантократор

Образ Пантократора — один из центральных типов византийской иконографии.

Христос изображён фронтально, с прямым, фиксирующим взглядом и жестом благословения.

Именно Его рука была показана на двух предыдущих слайдах: канон благословения и значение пальцев строятся на этом образе.

Здесь рука и взгляд работают вместе: жест передаёт власть и благословение, взгляд — идею вечного присутствия.

Богоматерь Оранта

Неизвестный византийский мастер. «Богоматерь Оранта», XI в., собор Святой Софии, Киев.

Жест Оранты — это жест молитвы и заступничества.

Обе руки подняты вверх и раскрыты: не благословение, а обращение к Богу от имени всех людей.

Во Византии этот жест стал символом защиты города и покровительства — «Оранта незыблемая» всегда стоит фронтально, фиксируя пространство жестом молитвы.

мозаики Равенны — золото и свечение

Неизвестный византийский мастер. Мозаика с императором Юстинианом, VI в., базилика Сан-Витале, Равенна.

В мозаиках Равенны золото работает как пространство присутствия.

Фигура не стоит «внутри мира» — золотой фон выводит её за пределы времени.

Рука на мозаике выделена контрастом: свет отражается от смальты так, что жест воспринимается как источник власти и благодати.

Золото не украшение, а способ сделать жест читаемым и сакральным.

иконы Синая

Неизвестный византийский мастер. «Богородица с Младенцем и ангелами», VI в., монастырь Святой Екатерины, Синай.

Синайская икона Богородицы сохраняет ранний византийский тип жеста: тихий, сдержанный, почти неподвижный.

Левая рука поддерживает Младенца, правая фиксирует положение фигуры—жест минимальный, но наполненный внутренней концентрацией. В этих иконах движение руки всегда предельно экономно: важен не жест сам по себе, а духовная собранность, которую он удерживает.

иконы Новгорода

В новгородской иконописи жест подчинён строгой фронтальной композиции. Поднятые и раскрытые ладони формируют устойчивую симметричную схему, в которой жест не выражает эмоционального состояния, а фиксирует богословский смысл образа.

Новгородские мастера упрощают пластику пальцев и усиливают линейность контура, благодаря чему жест становится не частью движения, а стабильным знаком молитвы и заступничества.

В отличие от ранних синайских икон, здесь доминирует графическая чёткость и структурная выразительность руки.

цвет и композиция: рука как центр

Неизвестный мастер Новгородской школы. «Ангел Златые Власы», XIV в., Новгород.

В византийской и новгородской иконописи рука часто становится композиционным ядром.

Цвет фона, линии нимба и складки одежды подводят зрителя к жесту, усиливая его смысловую нагрузку.

Ладонь выделяется либо светлым тоном, либо контрастным контуром — так жест получает приоритет над остальными элементами фигуры.

Цветовое поле вокруг руки стабилизирует композицию и подчёркивает её богословскую функцию: жест воспринимается как основной носитель значения внутри образа.

статика и вечность в жесте

Неизвестный византийский мастер. «Христос Пантократор», VI в., монастырь Святой Екатерины, Синай.

В византийской иконописи жест фиксируется как неизменная форма.Отсутствие движения подчёркивает вне-временность образа: рука не действует, а существует как стабильный знак.

Статика жеста превращает его в символ, который выражает не момент, а вечное состояние.

В византийских иконах жест строится на мягкой модели формы: пальцы вытянуты, движение руки минимально, пластика подчёркивает внутреннюю собранность фигуры.

В русской (особенно новгородской) традиции жест становится более графичным: контур усиливается, ладонь упрощается, линия фиксируется фронтально.

Если византийский жест стремится к плавности и световой нюансировке, то русский — к чёткости, геометрии и символической стабильности. Разница проявляется не в изменении богословского смысла, а в трактовке формы: византия — пластика, Русь — структура.

символика света — золото, ореол, контур

Неизвестный византийский мастер. Мозаика с императрицей Феодорой, VI в., базилика Сан-Витале, Равенна.

В византийской и русской иконописи свет не изображается как природное явление — он фиксируется через золото.

Золотой фон, ореол и контур создают нематериальное пространство, в котором жест становится особенно заметным.

Ладонь часто выделяется светлым тоном или тонкой линией контура: таким образом свет «подсвечивает» жест и делает его носителем смысла.

Свет здесь не источник освещения, а богословский знак — он обозначает присутствие святости и выводит фигуру за пределы времени.

сравнение с античностью: от тела к символу

Античная традиция формирует жест как часть телесной структуры. Рука включена в общую пластику фигуры: положение пальцев, направление раскрытия ладони, ритм сгибания фаланг — всё подчинено движению корпуса и пространственному равновесию. Жест возникает из физического действия и фиксирует момент напряжения или покоя. Даже в статичных образах — как у Аполлона Бельведерского или Афины Джустиниани — рука сохраняет связь с анатомией: виден вес кисти, инерция движения, работа мышцы, переход формы от предплечья к ладони. Для античности жест — это физиология, осмысленная через гармонию. Он продолжает тело и выражает его внутренний порядок.

В византийской традиции происходит принципиальный разрыв между телесностью и жестом. Рука утрачивает анатомическую сложность: пальцы удлиняются, суставы сглаживаются, движение сводится к минимальному положению, которое фиксируется как знак. Если античность выстраивает жест из тела, то Византия выстраивает тело из жеста: конфигурация рук определяет композицию и богословское содержание образа. Жест становится одним из главных носителей смысла — не физическим действием, а точкой передачи догмата (благословение, молитва, заступничество, указание). Анатомия здесь преобразована в систему символов, где форма должна оставаться неизменной, чтобы сохранять устойчивость традиции.

Так происходит переход «от тела к символу». Античная рука — это форма, организованная через свет и материальность, связанная с движением. Византийская рука — форма, оторванная от движения, существующая вне времени и пространства, превращённая в знак, который не описывает действие, а утверждает его смысл. Эта трансформация определяет общий вектор развития визуального языка: от телесной выразительности к знаковой структуре, от пластики к концептуальной неизменности. Жест перестаёт быть отражением физической реальности и становится элементом богословской семиотики, где минимальная конфигурация руки несёт максимальную смысловую нагрузку.

Таким образом, сравнение античной и византийской традиции показывает не просто различие стилей, а различие принципов визуального мышления: античность строит форму через тело, византия — через символ.

Рассмотрение жеста руки в разных культурах и эпохах показывает, что это не просто часть тела, а устойчивый визуальный код, через который общество выражает власть, священное, эмоциональное и социальное. От пластики античного тела до символизма византийской и русской традиции, от реалистичных деталей скульптур до абстракций модерна — жест руки фиксирует представления времени о человеке и его месте в мире. Поэтому рука становится идеальной опорой для визуального исследования: она соединяет форму, смысл и культурную память, позволяя увидеть, как меняется язык образов и как через малый фрагмент читается целая эпоха.

Цицерон. De Oratore. Liber III. — Режим доступа: https://www.thelatinlibrary.com/cicero/oratore3.shtml (дата обращения: 22.11.2025).

Августин Аврелий. De Civitate Dei. Liber XXII. — Режим доступа: https://www.newadvent.org/fathers/120122.htm (дата обращения: 22.11.2025).

Ouspensky L., Lossky V. The Meaning of Icons. — Режим доступа: https://archive.org/details/meaningoficons0000ous (дата обращения: 22.11.2025).

Novack M. A. «Gesture as Representational Action: A paper about function» [Электронный ресурс] // PMC. — 2017. — Режим доступа: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5340635/

Dimova T. «Chiroscript: Transcription System for Studying Hand Gestures in Early Modern Painting» [Электронный ресурс] // ARTS, 12(4), Article 179. — 2023. — Режим доступа: https://doi.org/10.3390/arts12040179

Режим доступа: https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/braccio-nuovo/Augusto-di-Prima-Porta.html (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://www.theacropolismuseum.gr/en/relief-pensive-athena (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Athena_Giustiniani (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/museo-pio-clementino/Cortile-Ottagono/apollo-del-belvedere.html(дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/687051 (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://collections.lacma.org/node/731610 (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://www.britishmuseum.org/collection/object/G_1824-0501-15 (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Mosa%C3%AFque_d%27Ulysse_et_les_sir%C3%A8nes.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://dcc.dickinson.edu/sites/default/files/Pompeii_-Casa_dei_Vettii-_Pentheus.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2c/Doryphoros_MAN_Napoli_Inv6011.jpg/960px-Doryphoros_MAN_Napoli_Inv6011.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Discobolus_Lancelotti_Massimo.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laocoon_Vatican_detail.jpg дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Farnese_Hercules#/media/File: Herakles_Farnese_MAN_Napoli_Inv6001_n09.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oranta-Kyiv.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ravenna_Basilica_of_San_Vitale_mosaic_Justinian.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://smarthistory.org/virgin-theotokos-and-child-between-saints-theodore-and-george/(дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.perifmedia.com%2Fkazan%2Fnotre-dame-du-signe&psig=AOvVaw2NtdwO-xaavBYzleaJ1FLE&ust=1763860844083000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CBUQjRxqFwoTCLCe8unLhJEDFQAAAAAdAAAAABAL (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Angel_with_Golden_Hair#/media/File: Unknow_-The_Angel_with_Golden_Hair-_Google_Art_Project.jpg (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dafni_Monastery_mosaic_of_Christ_Pantokrator.JPG (дата обращения: 15.11.2025).

Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Theodora_mosaic_-Basilica_San_Vitale(Ravenna).jpg (дата обращения: 15.11.2025).