Когда память говорит: реконструкция утраты через визуальные нарративы

Рубрикатор

I. Введение — что значит помнить через искусство II. Образы отсутствия 1. Феномен «призрака» в культуре (по Эйвери Гордон) 2. Искусство как способ вернуть то, чего больше нет III. Память на экране 1. «Хиросима, моя любовь» — структура воспоминания 2. «Life is Beautiful» — субъективная память через визуальный язык: эмоции и воспоминания IV. Пространства памяти 1. Кристиан Болтански — Personnes V. Коллективная память и технологии 1. Цифровая память — VR, архивы, нейросети VI. Заключение VII. Библиография

Концепция

кадры к фильму «Хиросима, моя любовь» (1959), режиссер: Ален Рене

Меня интересует, как искусство работает с тем, чего больше нет — с утратой, исчезновением, с невозможностью вернуть прошлое буквально, но возможностью восстановить его чувственно и образно. Мы живём в эпоху, когда память становится одним из ключевых материалов искусства: художники, режиссёры, исследователи ищут способы передать отсутствие через присутствие, голос через тишину, воспоминание через образ.

Меня особенно вдохновляет, как визуальные нарративы — кино, анимация, инсталляции — создают формы памяти, которые не столько рассказывают о прошлом, сколько позволяют пережить его заново. Это не ностальгия, а акт реконструкции: попытка вернуть смысл утраты через художественную форму.

Мой проект исследует, как визуальное искусство способно превращать память в форму, а утрату — в материал для творчества. Через анализ фильмов «Хиросима, моя любовь» и «Life is beautiful», а также инсталляций Кристиана Болтански, я рассматриваю, как художники создают пространства памяти, где зритель становится соучастником восстановления утраченного.

кадры к фильму «Любовное настроение», (2000 г.), режиссер: Ален Рене

В этих произведениях меня интересует не просто изображение травмы, а структура воспоминания: — фрагментарность, повтор, тишина, монтаж, рассеянные образы — всё то, что передаёт не рассказ, а процесс вспоминания. Именно это делает визуальный язык способом реконструкции: он возвращает не факты, а ощущение присутствия того, чего уже нет.

Через искусство можно не только фиксировать прошлое, но и переосмыслять его, возвращая исчезнувшие голоса, лица, пространства в культурное поле. Таким образом, мой проект — это исследование памяти как живого художественного процесса, в котором прошлое, настоящее и зритель соединяются в одном визуальном опыте.

Введение

Фрагмент экспозиции выставки «Петрушествие». 2018. Фото: Юлия Майорова. Courtesy Московский музей современного искусства

Память следует понимать не только как процесс хранения фактов, но и как форму переживания утраты — динамичное эмоциональное движение, возвращающее нас к тому, чего больше нет. В этой перспективе культура и искусство становятся медиаторами между прошлым и настоящим: они не просто фиксируют события, но создают формы переживания отсутствия, превращают разрыв во времени в опыт непосредственного присутствия. Память как реконструкция всегда субъективна и фрагментарна; она неизбежно строится из образов, которые создаёт воображение, стремясь восполнить то, что исчезло. Именно поэтому можно утверждать: искусство позволяет пережить отсутствие, оживить то, что, казалось бы, утрачено навсегда, и тем самым делает сам акт памяти живым.

Фрагмент экспозиции выставки Beat Generation («Поколение битников»). 2016. Центр Помпиду, Париж. В центре: Уильям Берроуз в Париже на фоне театра «Одеон», 1959

Конечно, речь идёт о сложном — о культурной памяти, которая проявляет себя в конкретных произведениях литературы, театра, кино, скульптуры. Память в культуре — акт творческий. Но не всегда. И не везде. И не у всех. Сегодня обращение к памяти места становится одной из ключевых стратегий в современном российском искусстве.

Однако иной раз, напротив, мы сталкиваемся с актами категорически нетворческими — с попытками «искусства забывать», где память подменяется шумом, сенсацией, провокацией. Правда, и такие попытки чаще всего тоже хочется забыть, а не помнить. Сегодня, когда в центре Москвы устанавливают откровенно безвкусное «изделие из глины», когда малолетний школьник-убийца становится героем спектакля, когда театральные скандалы оказываются заметнее и громче подлинного художественного высказывания, мне тем более важно вернуть внимание к вечным и существенным темам. Сделать это можно по-разному. Я же выбираю путь, который и постараюсь объяснить читателю.

Образы отсутствия

Образы отсутствия — это способ искусства говорить о прошлом, которое невозможно представить полностью, но которое продолжает воздействовать на настоящее. Они позволяют пережить отсутствие как форму присутствия — дать место тому, что исчезло, но всё ещё требует памяти.

Разговоры о кризисе памяти уже давно звучат столь буднично, как обсуждение погоды. И всё же эта тема не теряет актуальности. Более того, она превращается в своеобразный тренд: выходит за пределы академических дискуссий, покидает философские кафедры и всё увереннее осваивает пространство кино и массовой культуры. На первый взгляд, ситуация должна быть противоположной. «Катастрофическое сознание» и «клиповое мышление» вроде бы подталкивают нас к вечному забвению, к безмятежной жизни в бесконечном настоящем, в котором нет места исторической вине и чувству утраты. Но парадоксальным образом новая травматическая реальность делает человека ещё более укоренённым в истории, ещё теснее связывает его с прошлым. Мечты о беспамятстве сопровождали культуру давно. Сюрреалисты видели в забывании путь к освобождению, герои американского нуара стремились раствориться в туманной анонимности, а персонажи Рауля Руиса жили в зыбком пространстве, где память и сон переплетены. В разные эпохи язык забвения отражал разные тревоги: в 1920-е он выражал идею хрупкости и текучести реальности, в 1960-е — реакцию на исторические травмы Алжира, Хиросимы, Холокоста. Амнезия всегда оставалась востребованным мотивом, но каждый раз она обрастала собственным визуальным и эмоциональным контекстом. Именно эта смена контекстов и представляет для меня интерес: я хочу попытаться различить амнезию прошлого и амнезию настоящего. Первая формируется вокруг чувства вины, которое пронизывает восприятие истории. Вторая — вокруг поиска виноватых, стремления локализовать ответственность. И всё же важно помнить: именно чувство вины становится отправной точкой любой исторической рефлексии.

«Макбет, видящий призрак Банко», Теодор Шассерио, 1855

1. Феномен «призрака» в культуре (по Эйвери Гордон)

Эйвери Гордон вводит понятие «призрака» как особой формы присутствия отсутствия — того, что, будучи утрачено или вытеснено, всё же возвращается, чтобы потребовать признания. Призрак — это не фигура фантазии, а социальный и культурный симптом: он воплощает травму, недоговорённость, разрыв в передаче опыта. То, что не было проговорено или осмыслено, неизбежно возвращается в виде «призрачного», напоминая о требованиях памяти. В искусстве эта «призрачность» проявляется как напряжение между видимым и невидимым. Художники используют пустые пространства, фрагменты, тени, следы — всё то, что указывает на исчезнувшее. Не само событие оказывается в центре внимания, а его отпечаток, отсутствие, которое обладает собственной выразительной силой. Таким образом, художественный образ становится местом, где возвращается то, что, казалось бы, исчезло из истории или сознания. Призрак в искусстве — это форма памяти, которая говорит тихо, но настойчиво.

Мона Хатум. Неприступный. 2009. Нейлоновые мононити, сталь. Фото: Агостино Осио. Музей Гуггенхайма, Нью-Йорк

2. Искусство как способ вернуть то, чего больше нет

Искусство работает с отсутствием так же активно, как с присутствием. Художник зачастую обращается не к объекту, а к его следам: к тому, что осталось — или, напротив, к тому, что исчезло. Память в искусстве рождается из следов: фотографии, сохранившие миг; предметы, утратившие владельца; пустые комнаты, где больше никто не вернётся; звуки, вызывающие эхо другого времени. Эти следы становятся точками входа в утраченный опыт, позволяя зрителю почувствовать разрыв, а не просто зафиксировать факт. Именно через работу со следами многие художники создают мощные образы отсутствия. Так, Мона Хатум превращает предметы повседневности в носителей тревоги и утраты, показывая, как исчезновение человека меняет смысл привычных вещей. Герхард Рихтер в своих затуманенных и размытых фотографиях позволяет прошлому «просвечивать» сквозь образ, но не делает его полностью доступным — память у него всегда хрупкая, распадающаяся. Художественные практики, посвящённые памяти о Холокосте, часто используют минимализм и молчание: отсутствие изображения становится тем самым способом, который позволяет выразить невозможность полного представления утраты.

Память на экране (60-е. Прочь от линейности)

Архивные кадры из жизни Алена Рене

Законодателем «мнемонического» кино в 1960-е стал Ален Рене, хотя его фильмы редко ассоциируются с ностальгией или тоской по утраченному. Напротив, его работа с памятью разрушала идею исторической неизменности. Следует помнить: речь у Рене шла прежде всего о памяти Холокоста — слишком свежей, чтобы быть превращённой в эстетизированную «меланхолию руин». Поэтому ностальгический язык был для него неприемлем и даже реакционен.

Неудивительно, что Рене избегал термина «фильмы памяти» и предпочитал говорить о «сознании». Для него память не была линейной передачей истории от поколения к поколению — напротив, он подрывал представление о памяти как о чёткой последовательности. Если вернуть этот жест Рене в исторический контекст, он выглядит типично французским для послевоенной эпохи, когда страна была вынуждена заново смотреть в зеркало собственной истории. Коллаборационизм, режим Виши, депортации — всё это требовало осмысления, но прямого пути к примирению с прошлым не существовало.

кадры к фильму «В прошлом году в Мариенбаде» (1961 г.), режиссер: Ален Рене

кадры к фильму «Мюриэль, или Время возвращения», (1963 г.), режиссер: Ален Рене

Рене находил выход в театрализации памяти: его свидетели прошлого становятся персонажами, а их истории — масками. Характерно, что почти все его герои — «актёры», люди, которые проживают чужие и собственные истории одновременно. Их постоянная смена ролей делает любую ложь второстепенной по сравнению с фундаментальной нестабильностью их «я». Именно через эту подвижность Рене показывает, что память — не статичное знание, а непрерывная игра между прошлым и настоящим.

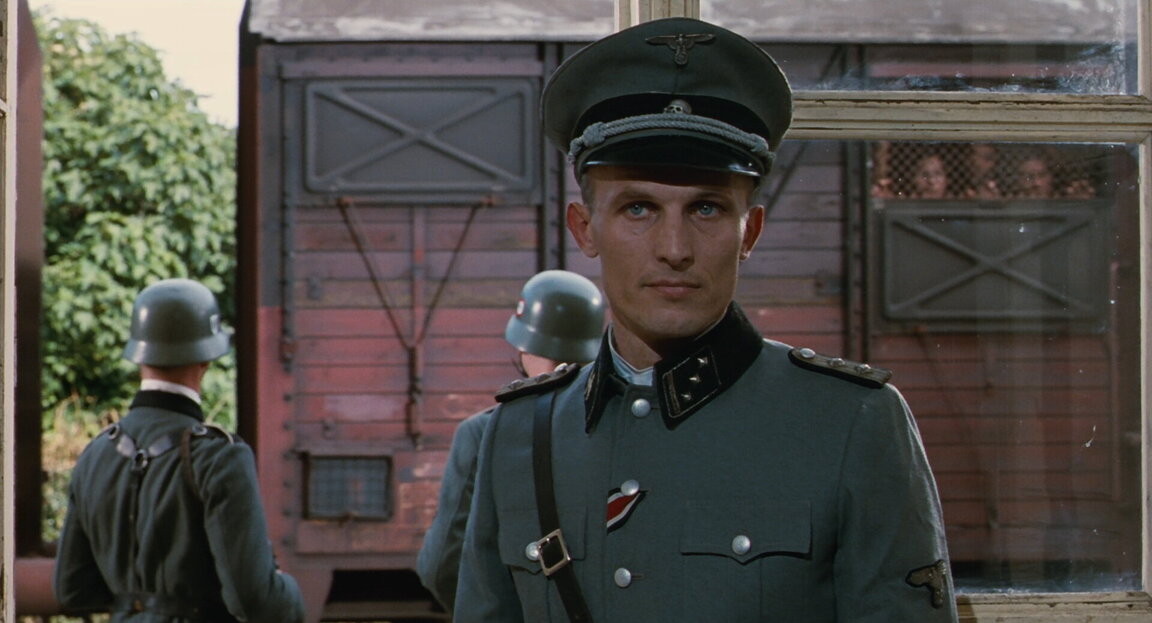

кадры к фильму «Хиросима, моя любовь» (1959), режиссер: Ален Рене

В фильме Алена Рене «Хиросима, моя любовь» память становится не просто темой, но самой формой повествования. Герои: французская актриса (Эммануэль Рива) и японский архитектор Дзюн воплощают две травматические памяти: личную и историческую. Она несёт в себе трагедию первой любви и насилия послевоенной Франции, он — шрам Хиросимы, города, ставшего символом коллективной катастрофы. Их встреча превращается в столкновение двух способов помнить, двух способов переживать утрату.

Основной принцип фильма — память как монтаж. Рене показывает, что вспоминание никогда не бывает плавным или логичным: оно всегда скачкообразно, фрагментарно, построено на неожиданном возвращении образов. Воспоминание возникает не как линейный рассказ, а как внезапная вспышка, как образ, который прорывает ткань настоящего. Поэтому монтаж в фильме не технический приём, а метафора работы сознания: обрывки прошлого накладываются на кадры настоящего, звуковые образы пересекаются, создавая ощущение несоразмерности времени.

кадры к фильму «Хиросима, моя любовь» (1959), режиссер: Ален Рене

Переходы между настоящим и прошлым создают эффект «возвращения призраков». Прошлое героини — история любви с немецким солдатом и последующего насилия над ней в Невере — не просто вспоминается: оно вторгается в её речь, в её тело, в её взгляд. Рене показывает, что травма не принадлежит времени, она существует вне хронологии. Призрак прошлого возвращается не потому, что его зовут, а потому, что он требует признания. То же касается и Хиросимы: разрушенный город становится не фоном, а живым присутствием, постоянно напоминающим о невысказанном.

кадры к фильму «Хиросима, моя любовь» (1959), режиссер: Ален Рене

Важный момент фильма — невозможность полного рассказа. Герои пытаются делиться друг с другом своими травмами, но каждый раз оказывается, что слова недостаточны. Память всегда частична: она либо слишком болезненна, чтобы выразить её полностью, либо слишком велика, чтобы вместиться в описание. Именно поэтому в фильме так много повторов, остановок, недосказанностей. Актриса снова и снова говорит своему японскому возлюбленному: «Ты ничего не знаешь. Ты не можешь знать» — и в этом утверждении слышится ограниченность любого свидетеля и любого рассказа.

«Life is Beautiful» — субъективная память через визуальный язык: эмоции и воспоминания

кадры к фильму «Жизнь прекрасна» (1997), режиссер: Роберто Бениньи

В фильме Роберто Бениньи «Life is Beautiful» память предстает не как документальное свидетельство, а как субъективная эмоциональная конструкция — это история, которую отец сознательно создаёт для своего сына. Это не попытка зафиксировать реальность концлагеря, а стремление переписать её таким образом, чтобы ребёнок увидел не жестокость и смерть, а игру, правила которой помогают выжить. Память в фильме прежде всего акт защиты и любви, а не архивирование фактов.

Обложки для фильма «Жизнь прекрасна» (1997), режиссер: Роберто Бениньи

Важную роль в создании этой субъективной памяти играет визуальный язык. Цветовая палитра, композиционные решения, ритм монтажа и постоянное присутствие комизма становятся инструментами смягчения ужаса. Яркие, почти сказочные краски первой части фильма создают контраст с последующей тьмой лагеря, но и там Бениньи умышленно удерживает атмосферу игры. Камера следует за отцом так, чтобы ребёнок и зритель вместе с ним видел происходящее сквозь фильтр вымысла. Даже самые страшные эпизоды перерабатываются в шутку, в часть воображаемого «соревнования», где главным призом становится танк.

Кадры к фильму «Жизнь прекрасна» (1997), режиссер: Роберто Бениньи

Через этот визуальный обман фильм показывает, как память может быть одновременно травматичной и спасительной. Драматизм в том, что отец знает правду, но сознательно создаёт другую реальность, чтобы сохранить сыну жизнь и детство. Для мальчика же воспоминание о лагере навсегда останется окрашенным его отцовской фантазией, в которой боль была не уничтожена, но преобразована в игру. Память ребёнка это продукт художественного жеста, жеста, созданного в условиях крайней опасности. Фильм открывает механизм художественного смягчения боли: через вымысел, через эстетический фильтр человек получает возможность пережить невыносимое. В этом смысле «Life is Beautiful» не фильм о лагерном быте, а фильм о силе художественного воображения, которое позволяет удержать человечность даже в ситуации крайнего зла. Память здесь не набор фактов, а эмоциональная правда, которая спасает.

Пространства памяти

Кристиан Болтански. Париж, 2010. Фото: Didier Plowy. Источник: artreview.com

Кристиан Болтански — Personnes Инсталляция Кристиана Болтански Personnes, представленная в 2010 году в Grand Palais, стала одним из самых мощных художественных высказываний о памяти, утрате и анонимности человеческой смерти. Пространство гигантского зала было заполнено горами одежды огромными валами накопленных вещей, которые когда-то принадлежали конкретным людям. Именно в этой одежде заключён главный смысл работы: она становится следом жизни, материальным остатком присутствия, но при этом говорит прежде всего о пустоте — о телах, которых уже нет.

Christian Boltanski, Personnes, 2010, Grand Palais, Paris, Monumenta 3 (photo: Jean-Pierre Dalbéra)

Холодное, почти индустриальное пространство Grand Palais подчёркивало ощущение безысходности. Зритель входил не в музей и не в мемориал, а в зону, напоминающую склад или поле массовых потерь. Огромный механический кран, величественный и безжалостный, поднимал и бросал снизу насыпанные одежды. Его движения были медленными, но неумолимыми, и этот механический жест делал смерть обезличенной, превращал человеческие судьбы в безымянную массу ткани и цвета.

Болтански сознательно избегал изображения человеческих фигур. Он позволяет зрителю видеть только то, что осталось после людей — одежду, которая, как оболочка, хранит память о прожитой жизни. Но именно через отсутствие тел создаётся самое острое ощущение присутствия. Пустота между складками одежды превращается в место присутствия призрака, возвращения того, кого больше нет. Одежда становится знаком отсутствующего человека, его молчаливым двойником.

Christian Boltanski, Personnes, 2010, Grand Palais, Paris, Monumenta 3 (photo: Giovanni Sighele)

Personnes — это также размышление о механике массовой смерти в ХХ веке: о лагерях, о войнах, о тотальных утратных опытах. Машина, сортирующая одежду, напоминает о производственной линии, о том, как смерть превращается в «процесс», в рутинную процедуру. Это холодное движение крана символизирует полное исчезновение индивидуальности, превращение человека в «единицу», в «кого-то», а точнее, в «никого».

Christian Boltanski, Personnes, 2010, Grand Palais, Paris, Monumenta 3 (photo: Jean-Pierre Dalbéra)

Но при всей своей жестокости инсталляция парадоксально пытается вернуть присутствие. Она заставляет зрителя смотреть на одежду не как на мусор или склад, а как на останки человеческих историй. Болтански работает с материальностью следа, показывая, что даже когда человек исчезает, мир продолжает хранить его отпечаток. Одежда — последнее, что несёт его форму, запах, тень, память. Таким образом, Personnes — это одновременно и мемориал, и анти-мемориал. Он не рассказывает историю конкретных людей, не называет имён, но через анонимность достигает универсальности. Болтански сталкивает зрителя не с документом памяти, а с опытом памяти — с эмоциональным состоянием, в котором присутствие и отсутствие сливаются.

Коллективная память и технологии

Цифровая память — VR, архивы, нейросети Современные технологии формируют совершенно новые формы существования памяти, создавая среду, в которой прошлое может не только сохраняться, но и «воспроизводиться» заново. Цифровая память становится не просто архивом, а пространством симуляции местом, где появляются цифровые «призраки», продолжения отсутствующих людей или событий. VR и эффект присутствия: возвращение того, кого нет

Виртуальная реальность создаёт возможность переживания прошлого как «места», куда можно войти. VR-проекты, посвящённые реконструкции исторических событий, лагерей, утраченных зданий или семейных историй, формируют ощущение присутствия, которого не может дать обычная фотография или текст. VR работает с телесностью зрителя: человек переживает историю ногами, взглядом, ощущением масштаба и дистанции. Именно это создаёт эффект «цифрового haunting» — проявления прошлого в настоящем, похожего на возвращение призраков.

Посетитель взаимодействует с «цифровым двойником» покойного французского поэта Артюра Рембо, созданным искусственным интеллектом от стартапа Jumbo Mana в Шарлевиль-Мезьер, 13 мая. , 2024 г

Цифровые призраки: новая форма отсутствия Совокупность VR, архивов и нейросетей создаёт новую форму присутствия-отсутствия: человек «есть» в данных, изображениях, голосе, но «нет» в реальности. Это не живые истории, а фантомы, питающиеся цифровыми следами. Мы вступаем в эпоху, где память становится не только способом помнить, но и способом конструировать новую, искусственную версию прошлого.

Заключение

Искусство не просто отражает прошлое — оно создаёт пространство для диалога с отсутствием, с тем, чего уже нет. Через образы, следы и формы, будь то кино, инсталляция или цифровая реконструкция, оно делает ощутимым то, что невозможно вернуть напрямую.

Искусство не устраняет травму и не заменяет утрату, но позволяет её признать, ощутить и прожить. Оно превращает память из внутреннего, скрытого переживания в доступный опыт чувственный, коллективный и осмысленный. Память всегда процессуальна, фрагментарна и субъективна. Искусство делает этот процесс видимым, создаёт способы взаимодействия с прошлым и позволяет каждому зрителю или участнику вступить в диалог с теми, кого больше нет. Таким образом, художественные практики становятся медиатором между отсутствием и присутствием, между личным и коллективным, между переживанием и осмыслением.

Шестакова Марина Анатольевна ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2022. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskaya-pamyat-narrativnyy-podhod (дата обращения: 22.11.2025).

Ядова Майя Андреевна РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: ЭППЛЕ Н.В. НЕУДОБНОЕ ПРОШЛОЕ: ПАМЯТЬ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11, Социология: Реферативный журнал. 2022. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/retsenziya-na-knigu-epple-n-v-neudobnoe-proshloe-pamyat-o-gosudarstvennyh-prestupleniyah-v-rossii-i-drugih-stranah (дата обращения: 24.11.2025).