Изображение святых в древнерусской иконописи

Варлаам Хутынский, Иоанн Милостивый, Параскева и Анастасия с Богоматерью Знамение. Фрагмент. Новгород, Начало XV в.

Рубрикатор

1.Концепция 2. Каноны изображения фигур 3. Принципы построения многофигурных сцен 4. Лики на иконах 5. Изображение рук 6. Объёмность в изображении святых 7. Изображение рук 8. Заключение 9. Список источников

Концепция

Я выбрала тему изображения человеческой фигуры в древнерусской иконописи, потому что потому что при первом взгляде на икону возникает парадокс. Мы видим человека, но это изображение кажется нам неестественным, условным и даже намеренно искаженным. Меня заинтересовал художественный язык, который так разительно отличается от принципов реалистического искусства, к которому мы привыкли.

Цель исследования — выявить и проанализировать систему художественных приемов и канонов, определяющих изображение человеческой фигуры в древнерусской иконописи, и раскрыть их символическое значение.

Ключевой вопрос — какие каноны в изображении святых существовали в древней христианской иконописи и чем они обусловлены? Гипотеза — Каноны написания фигур значительно отличаются от реалистических стандартов рисунка, это обусловлено христианским мировоззрением и несёт в себе важный смысл.

Материалы и методы исследования

Для визуального исследования материал отбирался на основе проверенных источников, соответствующих теме, научных статей и фотоматериала об иконах древней Руси. Рубрикация составлена таким образом, чтобы по порядку рассказать о канонах изображения святых в древнерусской иконописи. Для анализа отбирались проверенные статьи, книги, интернет-ресурсы о истории древней иконописи, такие как Культура.РФ, книги «Основы иконописного рисунка», «Иконопись» и прочие источники.

Иконы, основанные на библейских и христианских сюжетах, являются сложной системой символов. Их визуальный язык, складывавшийся веками, закрепляет определённые значения за каждым цветом и элементом изображения. Понимание этой знаковой системы превращает икону из простого изображения в повествование, которое можно «прочесть».

«Создание иконы — это создание святыни, создание определенного художественно-богословского текста, который пишется по определенным правилам и называется каноном». [1]

Андрей Рублев. Троица Ветхозаветная. 1425. Государственная Третьяковская галерея, Москва Симон Ушаков. Икона. Троица ветхозаветная Год 1671 г, Оружейная палата Москва

Каноны изображения фигур

Для иконы характерна подчёркнутая условность, где всё подчинено раскрытию духовного смысла. Удлинённые пропорции тел (соотношение головы и тела 1:9, у Дионисия — до 1:11), тонкие фигуры, узкие плечи и длинные пальцы — всё это выражает идею преображённой плоти, одухотворённого человека, пребывающего в божественном мире. [2]

Фрагмент иконы Параскева и Анастасия Новгород, нач. XV в. Фрагмент иконы Димитрий, Параскева и Анастасия, Новгород. XV век Фрагмент иконы Апостол Пётр, икона из деисусного чина, XVI в.

Иконописный образ русского пустынника и ренессансный канон Боттичелли, созданы в XV в., используют одинаковую модульную сетку — 8,5 голов. Но на этом сходство заканчивается. Если иконописец изображает анатомически нереалистичное тело с истончёнными, удлинёнными конечностями как символ крайней аскезы, то у Боттичелли мы видим «земную», мышечную, устойчивую фигуру, утверждающую ценность материального мира.

Пропорции фигур. Источник: книга «Основы иконописного рисунка»

Святые в иконах чаще всего облачены в одеяния, которые соответствуют их статусам. Обнаженное тело появляется реже, например в сценах распятия, богоявления, бичевания изображается Иисус Христос. Явно видны такие искажения, как удлинённый торс относительно ног, уменьшенная голова. Руки и ноги подчеркнуто уменьшены, общая форма выглядит обтекаемой и вытянутые. Эти приёмы указывают на преобладание духовного над материальным.

Богоявление, из праздничного чина иконостаса1530-е годы. Псков Распятие, Дионисий, 1500, Государственная Третьяковская галерея, Москва

Апостол Павел говорил: «не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа» [3]

Принципы построения многофигурных сцен

В иконографических сюжетах, где изображено несколько действующих лиц, ключевые персонажи, святые, изображаются в анфас, а второстепенные персонажи — в повороте в три четверти, иногда почти в профиль. Для передачи иерархии и значимости в религиозном искусстве часто используется масштаб фигур. Например, на иконе « Успение Богоматери » лежащая Богоматерь изображается крупнее остальных героев. Увеличенная фигура является наиболее значимой в композиции, часто изображается в центре работы.

Воскресение — Сошествие во ад, 1580-е годы. Средняя Русь Успение Богоматери Середина XVI века. Псков

Христос традиционно изображается превосходящим своих учеников по росту. Демоны рисуются меньше и ниже ангелов.

Икона «Страшный суд», Новгород, сер. XV в., фрагмент

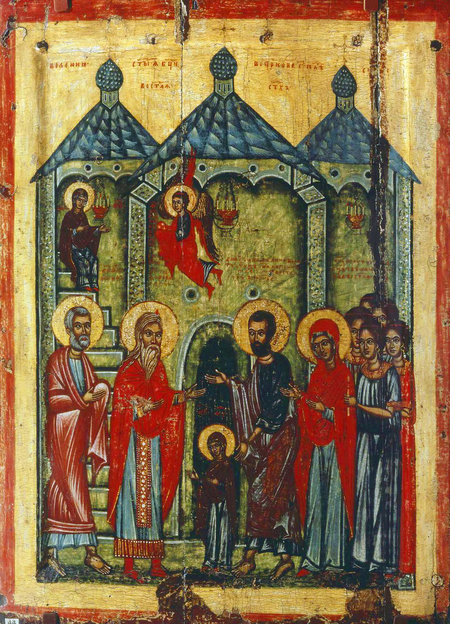

Масштаб фигуры мог также зависеть от возраста героя. Так, на иконах «Введение во храм Пресвятой Богородицы» Мария значительно ниже окружающих ее людей. Она изображена еще ребенком, потому что родители отдали Марию в Иерусалимский храм, когда ей исполнилось три года.

Икона Введения Богородицы. XIV век. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Введение во храм. Из праздничного чина. Ок. 1497 г. Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей

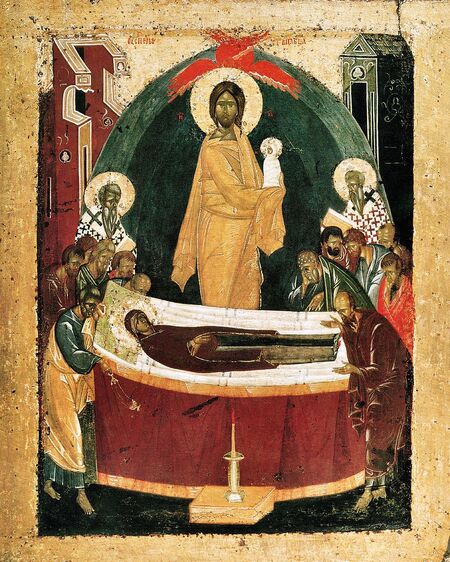

Иконопись сознательно отказывается от линейного времени, заменяя его вневременным единством, где всё происходит одновременно. Этот прием доказывает, что священные события принадлежат не прошлому, а вечному, оставаясь вне пространственно-временных законов. Так, на иконе «Успение Божией Матери» один и тот же апостол может быть изображён дважды: в процессе чудесного переноса по воздуху и стоящим у одра.

Успение Богоматери, Феофан Грек. 1392 г., Государственная Третьяковская галерея Успение Богоматери. XVI век, Новгород. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Лики на иконах

Последовательность работы в иконописи, разделенная на «доличное» и «личное», подчеркивает главенствующую роль лика в создании образа. Сначала создается окружающее пространство: фон, архитектура, одежды. Эта часть работы («доличное») могла выполняться помощниками. И лишь затем ведущий мастер приступал к «личному» — написанию ликов и рук. Икона, подобно мирозданию, имеет иерархическую структуру, поэтому в её создании существует строгий порядок. [2]

Евангелист Матфей Первая четверть XVI века (1510-е годы), Ростов

Происхождение изречения «глаза — зеркало души», напрямую связано с системой ценностей и представлений христианской культуры.

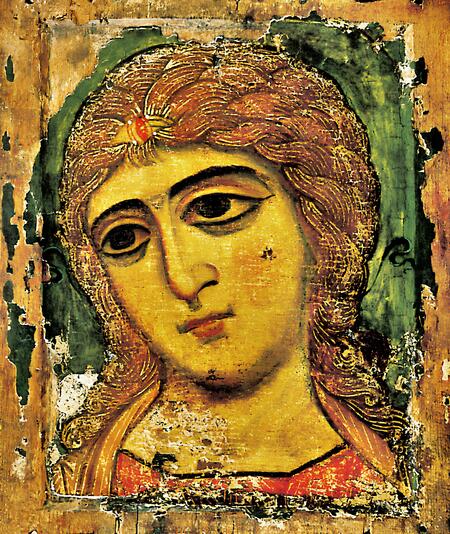

Статичность, вытянутые пропорции, изображение в анфас и обращённый к молящемуся взгляд передают иную, неземную природу лика святого. Задача здесь — не эстетическое наслаждение, а вовлечение в особое, глубокое созерцание божественного. Взгляд огромных, строгих и отрешенных глаз доминирует в иконописном лике, в то время как прочие черты (нос и рот) намеренно заужены и подчинены ему. Этому способствует и общая вытянутость форм, подчеркнутая высоким лбом.

«Спас Нерукотворный» (Новгород, XII в.) «Ангел Златые власы» (Новгород, XII в.)

Начиная с эпохи Андрея Рублёва, иконописцы отходят от нарочито увеличенного изображения глаз. Однако, даже утратив преувеличенные масштабы, глаза по-прежнему остаются ключевым центром лика.

Звенигородский полуфигурный деисусный чин. 1410-е, Андрей Рублёв Государственная Третьяковская галерея

Нос обычно изображается в повороте в три четверти, даже если лик расположен фронтально. «Темная линия описи обозначает теневую сторону. Другая сторона рисуется бликом — линией движек» [4]. С помощью такого приёма выявляется объём носа.

Спас Эммануил с ангелами. Последняя четверть XII в., Третьяковская галерея, Москва

Пропорции лика согласуются с реальными анатомически правильными человеческими соотношениями в лице. Однако из-за увеличенных глаз, зауженного носа и губ, различия с академическим портретом заметны.

Пропорции лика. Источник: книга «Основы иконописного рисунка»

В контексте православного мировоззрения борода была не просто признаком зрелости, а символом божественного замысла. Это обусловило её обязательное наличие у святых мужей в иконописи. Бесплотные ангелы и демоны, не имея пола, лишены и растительности на лице. При этом верховный демон или дьявол часто изображается с бородой, которая, подобно крупному масштабу фигуры, служит атрибутом его власти и ранга.

Богоматерь Знамение и избранные святые пророк Илия, Никола, Иоанн Предтеча, Новгород, вторая половина XV века

Изображение рук

В иконописи раскрытая ладонь наделяется особыми, каноническими чертами. Её пропорции строятся по принципу равенства: длина пальцев соответствует длине самой кисти. Сами пальцы соразмерны, их толщина и длина приближены к естественным анатомическим пропорциям. Что касается иконографии жестов, можно выделить три основных типа: «Открытая ладонь (или её тыльная сторона). Рука, удерживающая атрибут (крест, книгу, свиток или символ воинского чина). Рука, сложенная в специфическом жесте благословения». [4]

Смоленская икона Божией Матери, Дионисий, 1482 год, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург Святые Николай Чудотворец и Георгий Победоносец, Конец XIV — начало XV века, Государственный Русский

В иконе существует контраст между тщательно выписанными ликом и руками и облегченно написанным, почти невесомым телом. Эта намеренная бесплотность, заставляющая фигуры парить в пространстве, визуально воплощает идею хрупкости человеческого тела, о которой говорится в Евангелии.

Объём в изображении святых

Главное в иконе — это внутренний свет. Лица и фигуры святых не освещены извне, они словно излучают сияние сами. Это не просто художественный прием. Таким образом изображают божественный свет, который наполняет святого.

Святой Николай Чудотворец, с избранными святыми на фоне и полях Первая половина XIII века, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Чтобы показать объем, иконописец использует особый прием — «оживку». Это тонкие светлые линии, которые наносятся поверх основного цвета. Они работают как блики, создавая игру света и тени на лице и одеждах, делая их объёмными и живыми. Краски наносятся послойно: сначала темные, потом все более светлые. Такой послойный метод позволяет добиться невероятной глубины и насыщенности цвета.

Икона Божией матери из цикла молитв. Источник leopfisterer.com

Заключение

В заключении хочется отметить, что древнерусская иконопись обладает уникальными особенностями. Каноны написания фигур обусловлены христианским мировоззрением и несут в себе важный смысл. С помощью установленных приёмов иконописцы передают содержание священных писаний. Общие принципы в изображении святых объединяют работы иконописцев и создают неповторимый художественный язык.

Богоматерь Знамение — Преподобный Варлаам Пинежский и праведный Георгий Шенкурский1630–1640-е годы. Поважье

Иконописный канон — как язык в иконе // teofos URL: https://teofos.com/ikonopisnyy-kanon (дата обращения: 16.11.2025).

И. К. Языкова Богословие иконы // Азбука веры URL: https://azbyka.ru/bogoslovie-ikony (дата обращения: 18.11.2025).

Библия Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 6 // Московская митрополия русской православной церкви URL: https://mosmit.ru/library/bible/novyi_zavet/poslaniya_apostola_pavla/1cor/6/ (дата обращения: 20.11.2025).

Екатерина Дмитриевна Шеко и Михаил Сухарев Основы иконописного рисунка. — 1-е изд. — 2014: ПСТГУ

Древнерусские иконы XI–XIII вв. // История РФ URL: https://history.ru/read/articles/drevnerusskie-ikony-xi-xiii-vv (дата обращения: 20.11.2025).

Русская иконопись. Сюжеты и шедевры / сост. А. Ю. Астахов. — Москва: Белый город, 2007. — 544 с. : ил.

Коллекция онлайн // Виртуальный Русский Музей URL: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/ikonopis/drzh-2901/index.php (дата обращения: 18.11.2025).

Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия: иконы // Христианство в искусстве URL: https://www.icon-art.info/location.php?lng=ru&loc_id=1&mode=img (дата обращения: 20.11.2025).

Вся коллекция // Музей Русской Иконы URL: https://new.russikona.ru/collection?filter%5Bdate%5D=XVI+%D0%B2%D0%B5%D0%BA&filter%5Bregion%5D=&page=3 (дата обращения: 18.11.2025).

Древнерусские иконы XI–XIII вв. // История РФ URL: https://history.ru/read/articles/drevnerusskie-ikony-xi-xiii-vv (дата обращения: 20.11.2025).