Эволюция представлений человека о слиянии виртуального и реального миров

Рубрикатор: - Концепция исследования - 1980-е - 1990-е - 2000-е - 2010-е - 2020-е - Заключение - Список источников - Список изображений

Концепция исследования

Технический прогресс не стоит на месте. Ученые не перестают совершать новые открытия, изобретать что-то новое и совершенствуют старое. Временами кажется, что мы топчемся на месте, однако, оглядываясь назад, мы можем убедиться, что каждое новое десятилетие сопровождается своеобразным технологическим прорывом, и даже то, о чем фантасты рассуждали полвека назад, имеет тенденцию реализовываться. Одной из таких технологий является VR, или же, в переводе на русский, «виртуальная реальность».

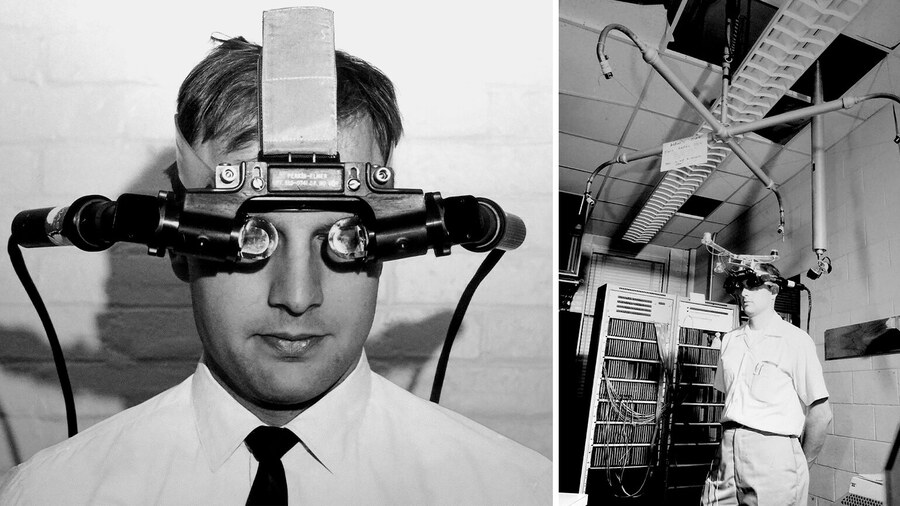

Первые наработки технологий погружения в виртуальную реальность появляются в 60-х годах 20-го века. Примерно в это время Айвен Сазерленд получает патент на разработку VR очков «Дамоклов меч», ставших первым удачным прототипом той гарнитуры, что мы используем сегодня.

«Дамоклов меч» — одна из первых VR-гарнитур, Айван Сазерленд / Университет Юты, 1968 г.

Тем не менее более активное изучение феномена виртуальной реальности началось в 1980-х годах. Тогда же американский ученый Джарон Ланье впервые сформулировал для него термин. Он звучал как «реальность визуальных образов, генерируемая исключительно компьютерной техникой.»[1]

Вообще, понятие «виртуальная реальность» в русском языке имеет различные трактовки. Они не имеют принципиальных отличий, однако исследуют концепцию по-своему. Одни, как А. И. Воронов, концентрируются на техническом аспекте, рассматривая виртуальную реальность как пространство, созданное с помощью компьютера, для полного погружения в которое техническими средствами достигается полная изоляция от внешнего мира[6]. Другие, например, И. Г. Корсунцев, затрагивают более философскую концепцию и оценивают ее как своеобразный результат переработки бытия, генерируемый сознанием человека[6].

Тем не менее, существует две наиболее общие и корректные теории, которые в полной мере отражают понятие «Виртуальная реальность», а также отношение к этой концепции. Одной из них является концепция отечественного ученого, родоначальника виртуалистики, Н. А. Носова. В своем исследовании он выдвигает мнение о неразрывности реальности и виртуальной симуляции, при этом объекты из одного пространства одинаково равноценны с объектами из другого.

Помимо этого Носовым были сформулированы признаки, по которым виртуальную реальность можно считать таковой: ⁃ Актуальность (существует здесь и сейчас). ⁃ Автономность (время в симуляции не зависит от времени в реальном мире). ⁃ Интерактивность (взаимодействие объектов внутри виртуальной реальности с их оригиналом из реального мира). ⁃ Порожденность (виртуальная реальность не может существовать в отрыве от объективной).[6]

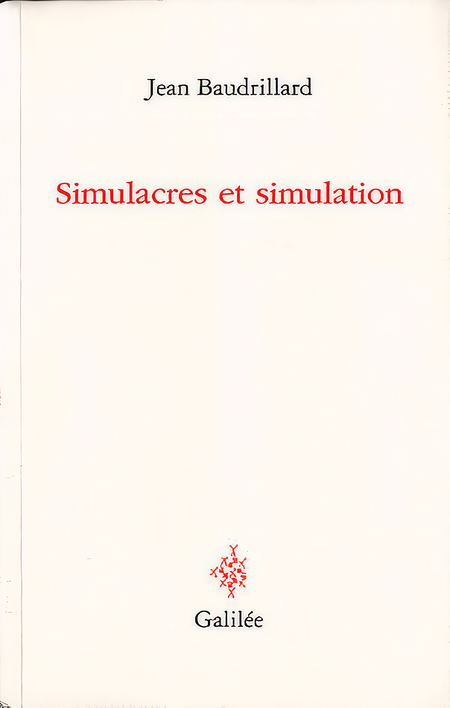

Не менее авторитетными считаются исследования французского философа и профессора социологии Жана Бодрийяра. В своих работах он рассматривает концепцию виртуальной реальности как реплику действительности, инструмент, разрушающий социум, «симулякр».

Жан Бодрийяр, 1929–2007 гг., Франция/ «Симулякры и симуляция», 1981 г., издательство Galilée, Франция.

«Симулякр определяется Ж. Бодрийяром, во-первых, как ложное подобие, копия, скрывающая отсутствие оригинала и поэтому творящая зло, и, во-вторых, как воображаемое, иллюзия, образ идеологизированного сознания.» [2]

С развитием VR технологий закономерно появляется вопрос, не заменят ли они для нас реальность? Сможет ли в будущем человек отличить, где настоящий мир, а где всего лишь имитация? Постепенно фантастами формируется идея стирания границ между реальным миром и его компьютерной симуляцией. И действительно, с развитием технологий полного погружения возникает сложность в попытке заставить себя определить, который из миров реальный. Гарнитура виртуальной реальности не просто проецирует изображение. Она влияет на восприятие действительности, подстраивает под себя органы чувств и вестибулярный аппарат, отрывая пользователя от реального понимания происходящего.

С одной стороны, можно отследить уверенные шаги в сторону технологического будущего, в котором все направлено на то, чтобы упростить жизнь человека, сделать ее ярче и насыщеннее. С другой стороны, тенденция отказа от реальности в пользу более привлекательных, уютных и «безопасных» виртуальных миров не может не настораживать.

«Достижения в сфере компьютерных технологий закономерно формируют интерес к научным достижениям и их влиянию на будущее.»[2]

Все больше в поп культуре обсуждается теория о потенциальной миграции реального человека в симуляцию и создании тем самым нового мира будущего. Литература и кино, выступают для этого своеобразным инструментом рефлексии. Меняются взгляды, социальный контекст, но целью остается одно: ответить на вопрос, возможно ли сохранить человечество в мире, где граница между реальностью и компьютерной симуляцией стирается? В рамках данного исследования я хотела бы проанализировать, как эволюционировала идея о подмене реального мира виртуальной реальностью. Для анализа мною были отобраны произведения, в которых виртуальное пространство рассматривается с точки зрения цифрового пространства. Временные рамки определены начиная с 80-х годов 20 века и заканчивая сегодняшним днем. Выборка была составлена из произведений, оставившие наиболее яркий след в поп культуре, а также соответствующие концепции виртуалистики Носова. Для написания текста исследования я опиралась на статьи и исследования с достаточным количеством цитирования.

1980-е

В 1980-х фантасты с новым ажиотажем начали принялись исследовать потенциальные итоги развития технического прогресса в новом направлении: киберпанк. Главными чертами стали чрезмерная урбанизация, засилье искусственного интеллекта, потеря человечности и сосредоточение власти в руках корпораций. Также активно развивались постмодернистские идеи об утрате значимости человеческой жизни перед лицом прогресса.

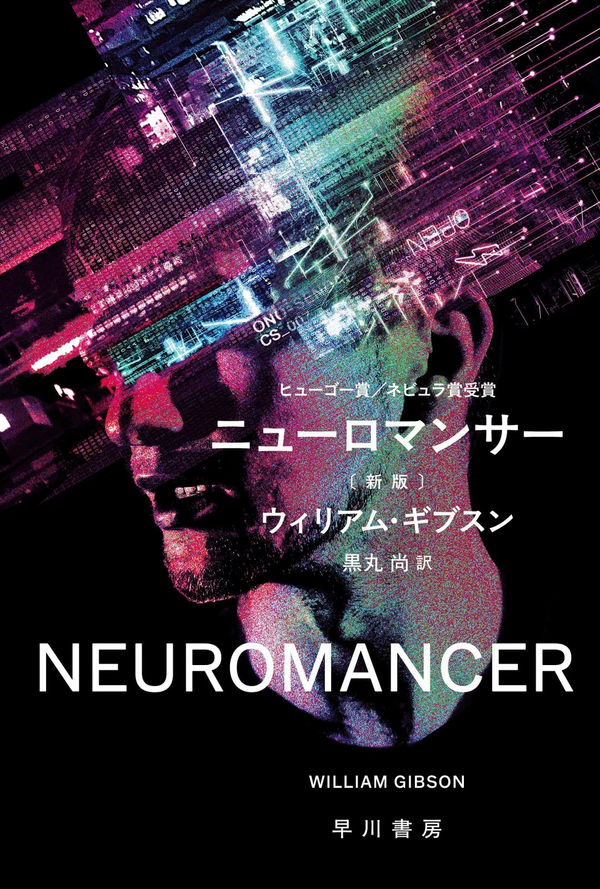

«Нейромант», обложка первого издания, Ace Books, 1984 г./ «Нейромант», обложка японского издания, Hayakawa Publishing, 2025 г.

Одним из первопроходцев в данной теме стал Уильям Гибсон. Его книга «Нейромант» сформировала своеобразную базу элементов классического киберпанка, а также послужила прообразом для многих культовых кинолент и современных видеоигр.

Мир «Нейроманта» по-своему жесток и безжалостен. Люди живут в городах-«муравейниках», узкие квартиры называют «гробами», за каждым поворотом может ждать смерть. Активно продвигается мода на биопротезы, в том числе анималистического характера. Американская культура частично вытесняется азиатской: валюта является смешением долларов и иен, ранги наемников отсылают на самураев и ниндзя. Гибсон делает яркий акцент на бедность городов и неравномерном распределении благ, которые получают не честные работники, а изворотливые, прагматичные и безжалостные. Чем более достойную жизнь ты хочешь, тем более грязную работу придётся ради этого выполнять.

Создается впечатление, что смыслом жизни для человека в принципе становятся жажда наживы и сиюминутные удовольствия, в том числе нелегальные. Главный герой Кейс выделяется среди коллег, пожалуй, только отсутствием бесконечного числа биопротезов и модификаций организма. В остальном это такой же эгоистичный, жаждущий забытия наемник, жизнью которого распоряжаются те, кто больше заплатит. Он ни к чему не стремится и хочет исключительно испытывать эйфорию от галлюциногенных веществ, не предпринимая попыток переосмыслить цель существования. Когда же судьба преподносит Кейсу второй шанс, заставляя снова раз за разом погружаться в матрицу и наблюдать, как рушится психика людей, он начинает задумываться о правильности собственных действий. Стоит ли эфемерный покой в симуляции возможности сталкиваться с реальными эмоциями, людьми, проблемами, но чувствовать себя живым и способным самостоятельно определять свою судьбу?

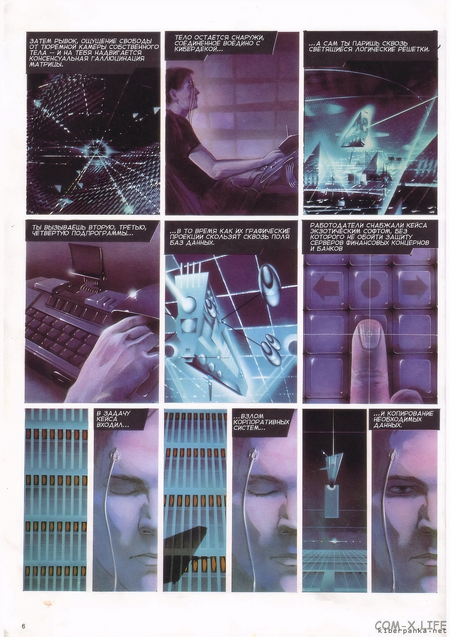

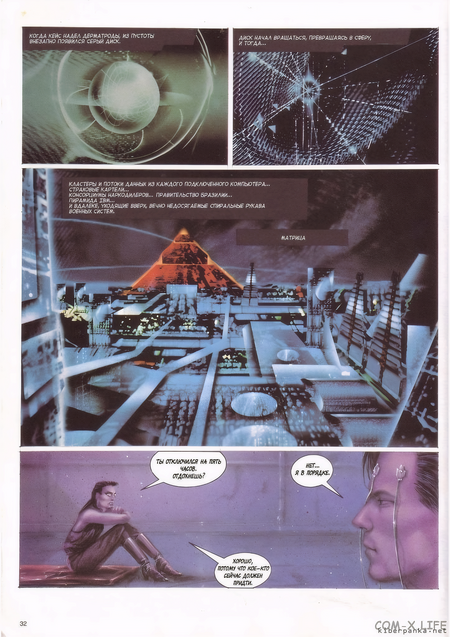

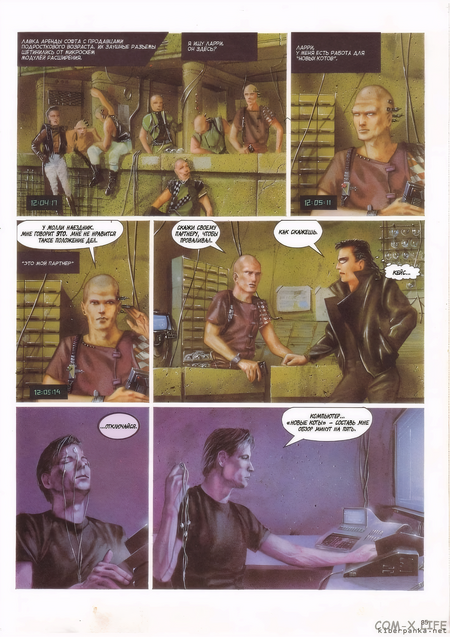

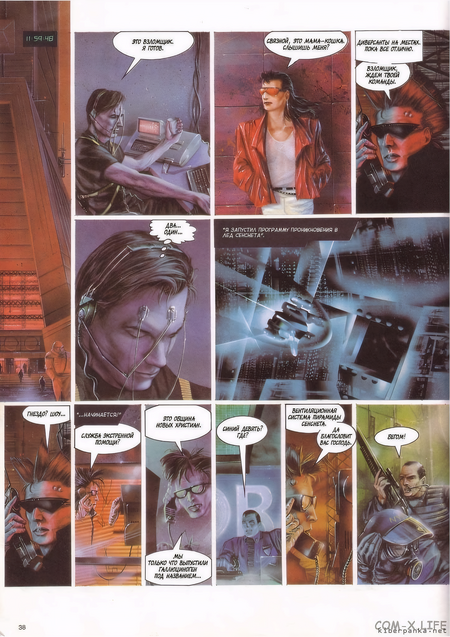

Tom de Haven and Bruce Jensen, Neuromancer: The Graphic Novel — Marvel Comics, 1989.

«Тебя что–нибудь беспокоит? — Меня беспокоит, что меня ничто не беспокоит.» — «Нейромант», Уильям Гибсон, 1984 г.

В «Нейроманте» виртуальную реальность впервые называют «матрицей». Она представлена как достаточно неопределенное и хаотичное пространство где, тем не менее, можно создать свое видение идеальной вселенной, из которой уходить в опасную реальность уже не хочется. В соответствии с концепцией Носова, события в матрице влияют на объективную реальность, при этом оба мира существуют в своей временной парадигме и имеют свои пространственные законы. Чем больше человек проводит в симуляции, тем больше она влияет на его сознание, стирая границы между мирами. Главному герою даже приходится использовать устройства связи с таймерами, чтобы отслеживать нахождение в симуляции.

Tom de Haven and Bruce Jensen, Neuromancer: The Graphic Novel — Marvel Comics, 1989.

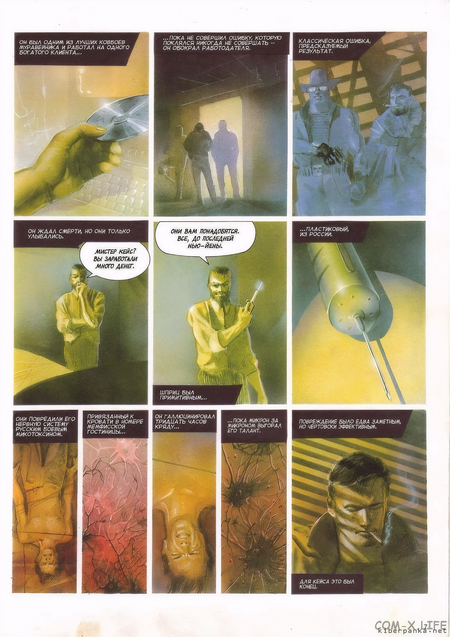

Tom de Haven and Bruce Jensen, Neuromancer: The Graphic Novel — Marvel Comics, 1989.

«Нейроманта» нельзя назвать утопией, но и черты антиутопии увидеть затруднительно. Гибсон хорошо поддерживает баланс между царящим беспределом, разрухой и идеализированной картиной потенциальной жизни в симуляции, где ничего не угрожает жизни. Несмотря на важность наличия в сюжете матрицы, реальный мир является доминантным. В нем происходят ключевые события, разрешаются конфликты и отчетливо проявляются идеи о результате побега от реальности. Виртуальное пространство выступает своеобразным инструментом переписи реальности. Таким образом Гибсон развивает мысль об обесценивании человеческой жизни на фоне излишнего стремления к сиюминутному комфорту. Возможность манипулировать пространством с помощью технологий и подстраивать его под свое видение закономерно приводит к анархии, потери смысла жизни и медленной, но уверенной деградации общества.

1990-е

Пожалуй, одно из самых значимых для мировой культуры произведение, в котором поднимается вопрос о подмене действительности компьютерной симуляцией, появилось на стыке тысячелетий, «ознаменовав новую эру поглощения виртуальным пространством"[8].

«Матрица» («The Matrix», реж. братья Вачовски, 1999 г. Warner Bros., Roadshow Entertainment).

Нет человека, который бы не слышал о «Матрице». Фильм разлетелся на цитаты, создал свою неповторимую эстетику, а также выделился за счет эффектной съемки, создающий эффект искажения пространства героями. Настроение картины задает очень депрессивные тон и взгляд на потенциальное будущее человека. «Матрица» продолжает развивать идеи постмодерна о закате человеческой цивилизации под гнетом технического прогресса, страх перед которым усиливается с наращиванием темпов развития к концу ХХ века. Режиссеры братья Вачовски философски размышляют о том, куда приводит стремление к тотальному контролю над будущим и их интерпретация не внушает оптимизма.

История сосредоточена вокруг хакера Нео, ведущего двойную жизнь и пытающегося раскрыть секрет концепции матрицы. Его мир наполнен рутиной, а будущее не пророчит великих свершений. Однако как только Нео напрямую сталкивается с последствиями своего любопытства, «удобная» ложь о скучной реальности сменяется жестокой правдой об использовании человека и его полном погружении в компьютерное пространство, подчиненное машинам. Матрица является лишь проекцией мира, созданного двоичным кодом, и главному герою, как избранному, необходимо осознать его, чтобы получить возможность освободить человечество.

«Матрица» («The Matrix», реж. братья Вачовски, 1999 г. Warner Bros., Roadshow Entertainment).

«Если бы ты не мог проснуться, как бы ты узнал, что сон, а что действительность?» — «Матрица», братья Вачовски, 1999 г.

Как уже можно понять, при создании картины братья Вачовски во многом заимствуют идеи, описанные Уильямом Гибсоном в «Нейроманте». Обесценивание человеческой жизни и отношение к ней как к ресурсу. Главный герой хакер, отчаянно пытающийся осознать свое место в мире. Тропы схожи, однако подача сильно отличается. В отличии от «Нейроманта» общая атмосфера, вдохновленная в том числе концепцией Жана Бодрийяра. Складывается более нуарная, цифровизированная, и при этом приближенная к реальности картина мира. Матрица имитирует Америку ХХ века, а внешний мир, наоборот, скорее напоминает необитаемую дикую планету, существующую в атмосфере непрерывной ночи.

«Матрица» («The Matrix», реж. братья Вачовски, 1999 г. Warner Bros., Roadshow Entertainment).

Симуляция здесь, в отличии от Нейроманта, играет большую роль, чем объективная реальность. Она существует по своим законам, но и не работает в отрыве от реального мира. Людям не дают право выбора, их загоняют в управляемое компьютерное пространство, вводя своеобразную цензуру на любую перестройку окружения. Человек выполняет рутинную работу, имеет доступ к еде и комфортному жилью, не догадываясь, что не имеет права вести себя иначе.

«Матрица» («The Matrix», реж. братья Вачовски, 1999 г. Warner Bros., Roadshow Entertainment).

«Матрица» («The Matrix», реж. братья Вачовски, 1999 г. Warner Bros., Roadshow Entertainment).

Идеи фильма частично перекликаются с теми, что были представлены в «Нейроманте». Активно исследуется вопрос о борьбе за свободу и сохранении человечности в условиях наличия более удобного виртуального пространства. Мы видим размышления на тему возможной перестановки сил между людьми и машиной. Сначала человек потребительски относится к своему творению, а затем, в отместку, искусственный интеллект использует создателя как ресурс для поддержания своей жизни. Братья Вачовски обращают внимание зрителя на важность действий и сохранения баланса между инновациями и смыслом реальной жизни, поскольку фанатичное стремление к упрощению быта может привести к потере контроля над будущим.

2000-е

«С развитием цифровых технологий в начале XXI века становится возможным моделирование и репрезентация сложнейших визуальных образов, что в значительной степени расширяет границы возможностей для кинофантастики. Для рассмотрения предоставляются значимые картины, которые обращают зрителя к этическим, ценностным культурным ориентирам и социокультурному анализу образа будущего."[8]

В нулевые технический прогресс начинает активнее вливаться в жизнь простого человека, становясь абсолютно естественным и даже неизбежным явлением. В связи с этим и взгляды на будущее обретают более философский оттенок, поднимая вопрос о месте человека в мире.

Данная тема хорошо изучена в меланхоличном «Господин Никто». Несмотря на довольно средние сборы, до сих пор этот фильм входит в список классических фантастических фильмов нулевых. Он тяжелее и приземленнее, чем предыдущие произведения, однако повлиял на формирование взглядов о будущем не меньше за счет необычного актерского состава и своевременных идей.

«Господин Никто» («Mr. Nobody», реж. Жако ван Дормель, 2009 г., Pan Européenne, Wild Bunch).

«Главным образом, освещается важность гуманистических ценностных ориентиров и морально нравственных идей, направленных на развитие высококультурной цивилизации.»[8]

Фильм предлагает взглянуть на историю Немо Никто, последнего живого человека в мире. В будущем все переселились в симуляцию, а потому привычное понимание смысла жизни исчезло. Немо лишается свободы действия, выбора и даже права на будущее. Все решают за него, а последние минуты жизни буквально превращают в ток шоу, главным исходом которого может стать смерть героя. Рассказ, тем не менее, сосредоточен на прошлом Немо Никто, двух вариациях одной и той же жизни, сложных моральных выборах и становлении личности в момент, когда технологии только начинали изменять привычный быт, а человек был реален.

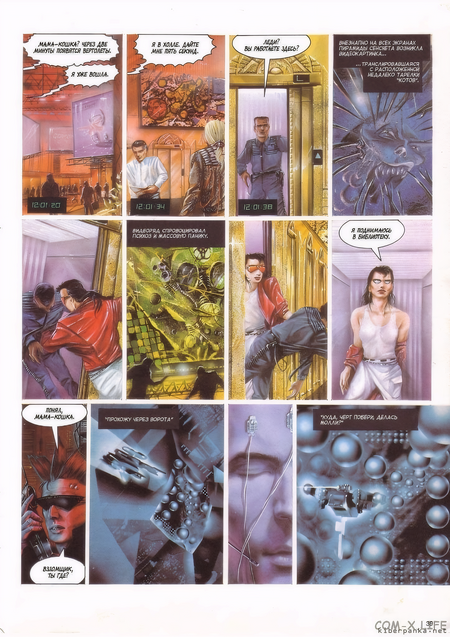

«Господин Никто» («Mr. Nobody», реж. Жако ван Дормель, 2009 г., Pan Européenne, Wild Bunch).

«Господин Никто» («Mr. Nobody», реж. Жако ван Дормель, 2009 г., Pan Européenne, Wild Bunch).

Реальный и виртуальные миры в «Господине Никто» сосуществуют в своеобразном балансе. В отличии от «Матрицы» или «Нейроманта» мы видим вполне безопасное и приближенное к нашему миру будущее. Виртуальное пространство визуально выглядит более технически развитым, чем наш мир. Присутствуют черты стерильности, утопии, однако есть легкое ощущение, будто не хватает свойственной человеку эмоциональности. Люди в в симуляции, живут, не зная, каково это. После переноса сознания от человека остается только проекция внешности, но эмоции проявляются с трудом. Все для человека превращается в шоу, банальные события становятся зрелищем, чтобы пробудить хоть какие-то чувства.

Реальности сосуществуют в отрыве друг от друга, однако, как узнается впоследствии, будущее напрямую зависит от того, как сложится жизнь Немо, последнего, кто помнит, что значит жить. Если немного углубиться в анализ главного героя, можно понять, что его имя буквально символизирует несуществующего человека. Он одновременно проживает две жизни, находится везде и нигде, влияя при этом на окружающий мир. Цифровому обществу противопоставляется немощный старик, не способный подняться с кровати, но знающий о том, что значит быть человеком.

«Господин Никто» («Mr. Nobody», реж. Жако ван Дормель, 2009 г., Pan Européenne, Wild Bunch).

« В шахматах это называется „цугцванг“, когда оказывается, что самый полезный ход — никуда не двигаться.» — «Господин Никто», Жако ван Дормель, 2009 г.

Фильм, как и предыдущие, выставляет главенствующей идеей важности сохранения человека. Мораль наталкивает на мысль о том, что перемещение человечества в симуляцию не означает конец света, если сохранить понимание того, как правильно распорядиться своей жизнью. Позиция и взгляды на будущее смягчаются, призывая реалистично относится к происходящему и не бороться с неизбежно наступающими изменениям.

2010-е

В 2010-х появляется тенденция к усилению зрелищности, внедрению реалистичных и масштабных спецэффектов. Блокбастеры собирают наибольшую кассу, поэтому в кинематографе будущее «тяготеет к визуальной форме вопреки ценностно-конструктивному культурному прогнозированию».[8]

«Первому игроку приготовиться» («Ready Player One», реж. Стивен Спилберг, 2018 г., Warner Bros. Pictures).

Активно развивается гейм-индустрия. В 2011 году компьютерные игры признают наравне с кино и театром. Однако за развитием следуют новые опасения относительно бесконтрольного времяпрепровождения населения в виртуальном пространстве. Остро встает вопрос, не превращается ли безобидное увлечение в зависимость?

Основываясь на этом в 2011 году выходит книга Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться», а спустя 7 лет выходит одноименная экранизация. Между книгой и фильмом есть незначительные отличия, однако кинокартина отзывается для большей аудитории. Оригинальная книга пропитана поп культурой и отсылками к американскому кинематографу, культуре аркад, настольным ролевым играм. В то же время в фильме внимание сосредоточено на поп культурных элементах, которые были бы знакомы тем, чье детство прошло за пределами США. Благодаря этому картина получила много положительных рецензий, а уровень визуализации и грамотного внедрения пасхалок в нарратив задали планку для мультифандомных произведений в дальнейшем.

«Первому игроку приготовиться», обложка русского издания, Random House, АСТ, 2013 г./ «Первому игроку приготовиться» («Ready Player One», реж. Стивен Спилберг, 2018 г., Warner Bros. Pictures).

История рассказывает о близком будущем. Технический прогресс сильно повлиял на наш мир. В нем присутствует свойственные киберпанку социальное расслоение и обилие многомиллионных корпораций, наживающихся на простых жителях. Однако от проблем люди сбегают в виртуальную реальность: многопользовательскую игру Оазис. Она представляет из себя своего рода галактику, в которой царят свои законы, имеются свои развлечения, а существующие планеты — это известные игры и фильмы. Главным спусковым крючком сюжета становится смерть разработчика Оазиса, который оставил в игре пасхалки, связанные с его жизнью. Отыскав их, можно стать единоличным владельцем сервера и наследником многомиллионного состояния. Однако чем ближе к разгадке, тем больше на хвост садятся те, кто думает только о материальном.

«Первому игроку приготовиться», в отличии от предыдущих произведений, отправляет зрителя во вполне осязаемое будущее. В нем существуют более продвинутые технологии, однако нет чего-то, аналог чему нельзя отыскать сегодня. Мы начинаем явно ощущать, что наша реальность не сильно отличается от той, что представлена в книге и фильме. Даже сам «Оазис» не выглядит чересчур футуристично. В его устройстве считываются множественные визуальные приемы «Нейроманта», однако как только главный герой снимает гарнитуру перед нами предстает вполне себе настоящий и знакомый мир. Существует даже практика обмена внутриигрово валюты на реальные деньги, как в фильме.

«Первому игроку приготовиться» («Ready Player One», реж. Стивен Спилберг, 2018 г., Warner Bros. Pictures).

«Первому игроку приготовиться» («Ready Player One», реж. Стивен Спилберг, 2018 г., Warner Bros. Pictures).

Несмотря на различие концовок, что фильм, что книга доносят до простую мораль о сохранении баланса между симуляцией и реальным миром. Как бы не была привлекательна перспектива существования в пространстве, где можно самовыражаться любым способом, необходимо думать о реальных вещах. Если сбежать в виртуальный мир от неприглядной реальности, ты только отнимешь у себя время на тех, кто действительно важен. Ни один апгрейд не стоит дороже, чем возможность проживать жизнь.

«Реальность — это единственное, что реально.» — «Первому игроку приготовиться», Стивен Спилберг, 2018 г.

«Первому игроку приготовиться» («Ready Player One», реж. Стивен Спилберг, 2018 г., Warner Bros. Pictures).

Можно отследить, что, в сравнении с предыдущими произведениями, «Первому игроку приготовиться» представляет наиболее мирную и даже привлекательную концепцию будущего. Нахождение в игре анонимно, не предполагает физического вреда и предоставляет безграничную свободу самовыражения. Однако, хоть перспектива миграции в симуляцию и не предполагает конец света, остается мысль о важности оставить реальный след, поскольку кроме тысячи часов онлайн от человека может ничего не остаться.

«Как бы ни был страшен реальный мир, это единственное место, где можно найти истинное счастье.» — «Первому игроку приготовиться», Эрнест Клайн, 2011 г.

2020-е

Наконец, пришло время поговорить о десятилетии, в котором сейчас живем мы. Опираясь на предыдущий опыт становится понятно, что мы постепенно вступаем в эпоху, описываемую фантастами прошлого века. Виртуальные миры, голосовые помощники, автоматическое управление домом и, конечно же, искусственный интеллект в качестве главного помощника по любому вопросу.

За последние 5 лет кино стало более зрелищным, однако оригинальных сюжетов практически нет. Выпускаются в основном ремейки, софт-ребуты, сиквелы, экранизации. Не все из них хорошего качества, а какие-то уходят в небытие также быстро, как и появляются, либо вовсе проходят мимо зрителя.

Тем не менее, среди множества похожих фильмов можно найти необычные картины, сочетающие в себе качественный визуальный ряд и рефлексию на тему нашего будущего. Одним из оригинальных проектов, который действительно можно назвать популярным является «Главный герой». В год выхода он не только собрал хорошую кассу, но и нашел свое место в поп культуре, совместив в себе идеи из «Первому игроку приготовиться» и остро стоящие конфликты человеческого будущего.

Сюжет происходит в мире компьютерной игры «Free City», чем-то напоминающей серию игр «Grand Theft Auto». Игроки устраивают погром на улицах города, грабят, убивают NPC и уходят. Так повторяется каждый день.

«Главный герой» («Free Guy», реж. Шон Леви, 2021 г. 20th Century Studios).

«Главный герой» («Free Guy», реж. Шон Леви, 2021 г. 20th Century Studios).

Казалось бы, достаточно обыденный сюжет, знакомый любому геймеру. Однако на фоне других подобных фильмов его выделяет то, что главным героем является не человек, а игровой персонаж, чью жизнь полностью определяет программа. В Главном герое идея о том, что человек живет в симуляции, приобретает неожиданную форму. После «Матрицы» мы привыкли видеть человека, борющегося за право быть свободным, однако тяжело представить, что этими же вопросами может задаться компьютерный код. С одной стороны, довольно пугающая перспектива появления критического мышления у искусственного интеллекта. С другой — креативное перепрочтение классического сюжета.

Авторы фильма не только продолжают поддерживают мысли из «Первому игроку приготовиться», но и выходят на новый уровень, показывая, что симуляция, в которую мы время от времени перемещаемся, живет своей жизнью. Игровые персонажи могут чувствовать, отступать от задуманного кода. Для нас их мир — способ убежать от проблем, а для них — вполне себе реальность, в которой они выстраивают свою жизнь, достигают личных целей, заводят знакомства.

«Главный герой» («Free Guy», реж. Шон Леви, 2021 г. 20th Century Studios).

«Главный герой» («Free Guy», реж. Шон Леви, 2021 г. 20th Century Studios).

«Free City» представляет из себя реальность, один в один напоминающую наш мир. Для игрока все безопасно, как, впрочем, и для местных жителей. Каждый раз, когда они погибают от рук пользователей, их день начинается сначала. Однако это не отменяет чувство боли и своеобразную иерархию, в которой против пользователя ничего нельзя предпринять, просто принимая потребительское отношение к себе.

«Главный герой» («Free Guy», реж. Шон Леви, 2021 г. 20th Century Studios).

Таким образом прослеживается идея о том, что предсказанная реальность уже вполне себе наступила, и она не такая ужасающая, как фантасты представляли себе. В рамках мира симуляция работает по тем же законам, как и наша объективная реальность. Человек может погружаться в нее и выходить, когда вздумается, а виртуальное пространство продолжит при этом жить. Оба мира автономны и независимы друг от друга, пока сосуществуют в мире. «Главный герой» пытается донести простую мысль о том, что тебе место в той реальности, в которой ты находишься. Никто не мешает совершенствовать мир вокруг, однако вмешиваться в работу чужого пространства недопустимо, если не хочешь последствий.

«Главный герой» («Free Guy», реж. Шон Леви, 2021 г. 20th Century Studios).

«Я знаю, что этот мир всего лишь игра, но это место, эти люди — это все, что у меня есть.» — «Главный герой», Шон Леви, 2021 г.

Заключение

В качестве своеобразного вывода хотелось бы сказать, что чем ближе человек приближается к современному миру, тем отчетливее становится понятно, что мы уже живем в предсказанном будущем, просто более объективном. Исторический контекст в разное время сильно влиял на восприятие прогресса, вызывая страх неопределенности и, в то же время, интерес. Сейчас, когда жизнь уже невозможно представить без достижений технического прогресса, фантасты смягчили отношение к потенциальным итогам дальнейшего развития человечества. Идеи о полном перемещении в виртуальную реальность продолжают волновать фантастов, но, в отличии от прошлых десятилетий, взгляды на эту концепцию в целом становятся более позитивными. На первый план выходит мысль о необходимости сохранения человечности в атмосфере непрерывного упрощения жизни достижениями прогресса. Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к открытию нового. Важно не потерять при этом свойственные человеку критическое мышление, умение жить в реальности и непрерывно ее улучшать, подчеркивая красоту и уникальность. Можно создать сотни виртуальных пространств, но ни одно из них не сможет в полной мере заменить оригинальный мир, в котором мы были рождены.

Бетоева Елизавета Александровна VR как феномен культуры: генезис и современное состояние // Вестник ЧГАКИ. 2024. № 2 (78). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vr-kak-fenomen-kultury-genezis-i-sovremennoe-sostoyanie (дата обращения: 18.11.2025).

Закирова Татьяна Валерьевна, Кашин Валерий Васильевич Концепция виртуальной реальности Жана Бодрийяра // Вестник ОГУ. 2012. № 7 (143). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-virtualnoy-realnosti-zhana-bodriyyara (дата обращения: 18.11.2025).

Исакович Елена Ивановна, Ларкин Дмитрий Владимирович ПРОБЛЕМА СТИРАНИЯ ГРАНИЦ МЕЖДУ ВИРТУАЛЬНЫМ И РЕАЛЬНЫМ МИРОМ, КАК СЛЕДСТВИЕ ДЕФОРМАЦИИ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА // Вестник УРАО. 2023. № 2 (Вестник УРАО). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-stiraniya-granits-mezhdu-virtualnym-i-realnym-mirom-kak-sledstvie-deformatsii-psihiki-cheloveka (дата обращения: 18.11.2025).

Кликушина Наталья Юрьевна Понятие виртуальной реальности в курсе истории и философии науки // Epistemology & Philosophy of Science. 2009. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-virtualnoy-realnosti-v-kurse-istorii-i-filosofii-nauki (дата обращения: 18.11.2025).

Кузьмина Галина Павловна, Сидоров Иван Анатольевич Компьютерные игры и их влияние на внутренний мир человека // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2012. № 2-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kompyuternye-igry-i-ih-vliyanie-na-vnutrenniy-mir-cheloveka (дата обращения: 18.11.2025).

Лобанков Иван Дмитриевич Современные концепции виртуальной реальности // Вестник ПАГС. 2015. № 1 (46). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-kontseptsii-virtualnoy-realnosti (дата обращения: 18.11.2025).

Н. А. Носов Виртуалистика // Исследовано в России. 1999. №. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/virtualistika (дата обращения: 18.11.2025).

Савчук М. Р. Образы будущего в кино: трансформация культурной парадигмы // Культура и искусство. 2025. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obrazy-buduschego-v-kino-transformatsiya-kulturnoy-paradigmy (дата обращения: 18.11.2025).

Tom de Haven and Bruce Jensen, Neuromancer: The Graphic Novel — Marvel Comics, 1989.

«Матрица» («The Matrix», реж. братья Вачовски, 1999 г. Warner Bros., Roadshow Entertainment).

«Господин Никто»(«Mr. Nobody», реж. Жако ван Дормель, 2009 г., Pan Européenne, Wild Bunch).

«Первому игроку приготовиться» («Ready Player One», реж. Стивен Спилберг, 2018 г., Warner Bros. Pictures).

«Главный герой» («Free Guy», реж. Шон Леви, 2021 г. 20th Century Studios).