Движение и ритм: танец в европейском искусстве до XIX века

Концепция

Танец — один из самых выразительных способов показать чувства, настроение и красоту движений. В европейском искусстве до XIX века художники пытались передать это живое, подвижное действие в неподвижных формах — на картинах и в скульптурах. Это было непросто, ведь живопись и скульптура не двигаются. Именно поэтому интересно смотреть, как мастера старались «оживить» свои работы, чтобы зритель почувствовал ритм и движение.

В этом исследовании я смотрю, как в разные эпохи — от Древней Греции до романтизма — художники изображали танец. Одни вдохновлялись мифами, другие — народными гуляниями, балами или сказочными историями. Танец у них был не просто красивой позой, а выражал чувства, представления о мире, теле, радости и свободе.

Чтобы передать движение, художники использовали разные приёмы: похожие позы, круги или диагонали в композиции, развевающиеся одежды, направление взгляда или движение рук. Скульпторы добавляли наклоны, повороты, изгибы — так фигура казалась живой. Иногда даже кажется, что она вот-вот начнёт танцевать.

Моё исследование выстроено по времени — от античности до XIX века. Я выбрала тему «Движение и ритм: танец в европейском искусстве до XIX века», чтобы показать, как художники через танец выражали идеи — радость, страсть, игру, порядок или тайну. Каждая эпоха видела танец по-разному, и через это можно понять, как менялось отношение к человеку и телу.

Так моё визуальное исследование показывает, как художники передавали движение и ритм в искусстве — и что это говорит о времени, в котором они жили.

Как в европейском искусстве до XIX века изображался танец, и с помощью каких художественных средств художники передавали ритм и движение в статичных формах живописи и скульптуры?

Гипотеза моего исследования — танец в европейском искусстве до XIX века показывали не просто как движение тела. Он выражал культуру, чувства и взгляды своего времени. Художники старались передать ритм и энергию, показать страсть, порядок или радость.

Чтобы это получилось, они использовали разные визуальные приёмы. Например, выбирали выразительные позы, выстраивали композицию по кругу или диагонали, обращали внимание на одежду, положение рук или направление взгляда. Это всё помогало сделать изображение «живым» и ритмичным.

Танец в искусстве становился не просто сценкой, а способом выразить настроение и идеи времени. Движение превращалось в знак, а ритм — в основу всей композиции.

Такой образ танца помогал художникам передать то, что они чувствовали и как видели человека. Через танец они говорили о красоте, гармонии, жизни и душе.

Поэтому танец в искусстве до XIX века — это не только движение, но и язык, с помощью которого художники говорили о главном.

Античность: истоки изображения танца

Работы античного времени передают ритм танца через яркие позы, движения тела и развевающуюся одежду. Танец изображался как часть религиозных праздников, ритуалов или шумных гуляний. Скульптуры и рисунки на вазах старались показать ощущение движения и сильных эмоций, даже если сами изображения были неподвижными. Часто художники делали фигуры как будто в движении — с поворотом тела, напряжёнными мышцами и живыми жестами. Эти образы стали основой того, как позже в Европе воспринимали танец — как что-то, полное энергии, жизни и связанное с высшими силами.

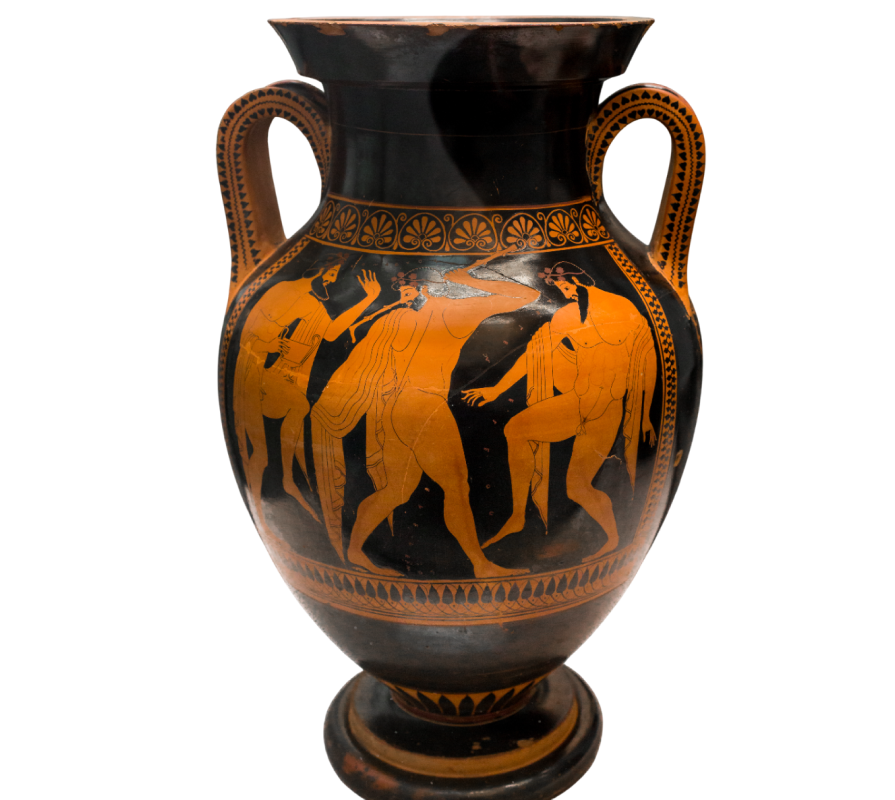

Амфора Евфимида «Три гуляки», ок. 510 г. до н. э.

На амфоре «Три гуляки» Евфимид изобразил сцену пьяного комоса — три обнажённых бородатых мужчины танцуют после пирушки. Фигуры показаны в разных ракурсах (анфас, в три четверти, со спины), что создаёт ощущение объёма и движения. Каждый гуляка энергично размахивает руками и пританцовывает, их тела повернуты в противоположных направлениях, передавая ритм буйного танца. Евфимид одним из первых применил на вазах сложные ракурсы — например, торс среднего танцора развернут, ноги показаны в перспективе. Эти приёмы оживляют сцену: кажется, будто фигуры в краснофигурной росписи движутся и кружатся в весёлом хороводе. Подобная смелая композиция явно демонстрирует, насколько мастерски вазописец передавал пластику тела в танце.

Амфора Евфимида «Три гуляки», ок. 510 г. до н. э.

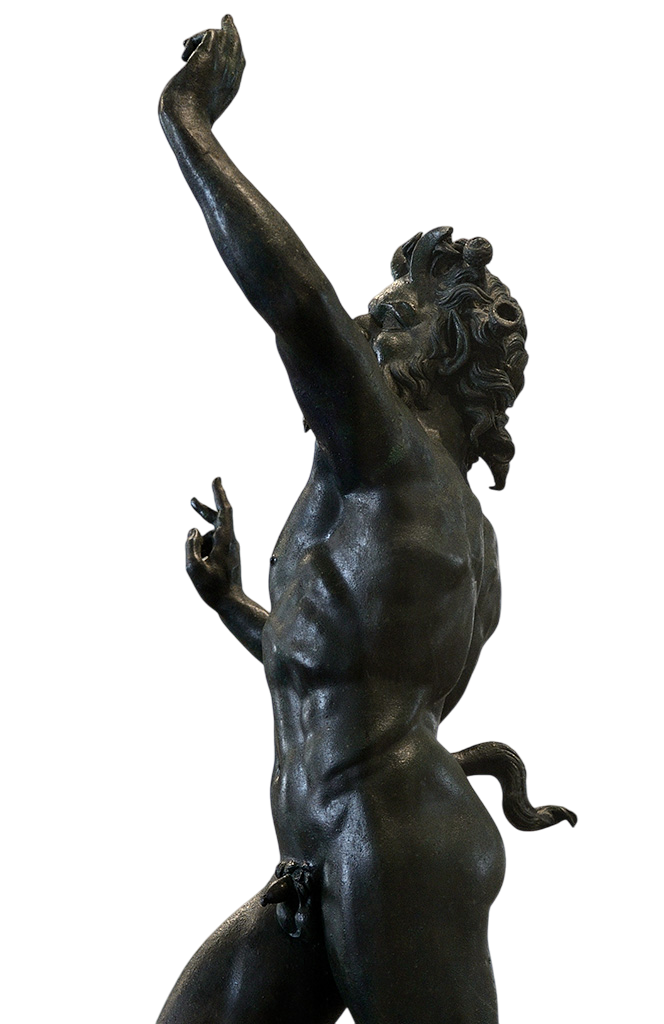

«Танцующий сатир», ок. IV в. до н. э.

Бронзовая статуя сатира ок. IV в. до н. э., найдена в 1998 г. у берегов. Некоторые исследователи связывают её с кругом Праксителя, известного изяществом и плавностью движений в скульптуре. Хотя конкретный скульптор неизвестен, «Мазарский сатир» демонстрирует характерные приёмы поздней классики и эллинизма: интерес к передаче динамики тела, изогнутой позы и мгновения движения в бронзе. Анализы металла показали, что сохранившаяся статуя, скорее всего, представляет собой римскую копию I в. до н. э.–I в. н. э. с утраченного греческого оригинала конца IV в. до н. э. Тем не менее, её исполнение остаётся исключительно высоким, воплощая идеи античных мастеров о передаче танца в скульптуре.

Бронзовый «Танцующий сатир», ок. IV в. до н. э.

Это большая бронзовая статуя сатиры (или фавна), найденная у побережья Сицилии. Автор неизвестен; скульптура, судя по всему, создана в эллинистическую эпоху (ок. IV в. до н. э.). Сатир запечатлён в прыжке: голова отброшена назад, спина прогнута, а волосы будто взлетают от движения. Такая поза и «защёлкнутый» момент (как в замедленной съёмке) передают взрыв энергии и радостного экстаза. Несмотря на повреждения (отсутствуют рук и ноги), фигура кажется чрезвычайно живой — стоит лишь обратить внимание на контраст между напряжённым телом и ритмичным изгибом фигуры.

«Танцующий фавн», II в. до н. э.

Бронзовая статуэтка «Танцующий фавн» (ок. II в. до н. э.) была найдена в Доме Фавна в Помпеях. Автор неизвестен, но фигура выполнена с большим мастерством и, скорее всего, копирует греческий оригинал. Фавн — существо природы и веселья, и здесь он показан как раз в момент танца: поза лёгкая, почти прыжковая, фигура кажется живой и подвижной.

Одна нога стоит на носке, руки подняты вверх, на лице — улыбка. В кудрях спрятаны колокольчики, как бы усиливающие ритм. Благодаря изгибу тела и свободным движениям рук создаётся ощущение лёгкости и радости. Скульптура передаёт ощущение танца и стала символом дома, в котором её нашли.

«Танцующий фавн», II в. до н. э.

«Боргезская танцовщица» (рельеф «Танцовщицы Боргезе»), II в. н. э.

Это мраморный рельеф II в. н. э. работы анонимного римского скульптора, созданный в неоаттическом стиле. Происходит из собрания Боргезе, в 1807 г. приобретён Наполеоном для Лувра. Композиция известна как «Танцовщицы Боргезе» и представляет собой пять грациозных женских фигур (вероятно, гор — богинь времён года), объединённых в круговом танце на фоне аркады. Стиль рельефа подражает классическому греческому искусству: фигурки вытянуты, драпировки облегают тела и струятся, подчёркивая плавность движений. Искусствоведы относят этот памятник к лучшим образцам неоаттической пластики, где преобладают грация, сдержанность и ритмичная гармония в передаче танца.

Рельеф «Танцовщицы Боргезе», II в. н. э.

На рельефе пятеро девушек танцуют, взявшись за руки, в сопровождении колоннады на заднем плане. Каждая фигура находится в плавном шаге. Полупрозрачные хитоны и гиматии облегают тела танцовщиц, едва спадают с плеч, создавая ощущение движения тканей в такт шагам. Два центральных персонажа повернуты друг к другу и держатся за кисти рук, образуя как бы круг; крайние — в симметричных позах дополняют композицию. Несмотря на статику мрамора, сцена дышит жизнью: наклон голов, поднятые руки и разнонаправленные складки одеяний формируют непрерывный ритмический рисунок по всей длине рельефа. Скульптор умело сбалансировал повторяющиеся мотивы движений, добившись впечатления спокойного, сдержанного танца богинь, символизирующих циклы времени. Рельеф прекрасно сохранился; в XX веке он вдохновлял многих художников как образец античного танца.

Римская копия менады Скопаса «Дрезденская менада», I в. до н. э.

Оригинал «Танцующей менады» приписывают Скопасу и греческому скульптору, который умел передавать страсть и движение в мраморе. До нас дошла только римская копия, хранящаяся в Дрездене. Скопас показал вакханку в состоянии исступления и с бурным движением, скрученной позой и напряжённым телом, что отличалось от спокойной классики прошлого века.

Даже без рук фигура выглядит живой: голова откинута, ткани облегают тело и развеваются, подчеркивая вихрь танца. В этой скульптуре чувствуется сила, ритм и внутренняя энергия и именно за такую выразительность античные авторы особенно ценили Скопаса.

Римская копия менады Скопаса, I в. до н. э.

Эпоха Возрождения (XV–XVI вв.): аллегория и народное веселье

Художники Возрождения изображают танец как часть гармонии природы (грации, музы) или как элемент народного веселья. В аллегорических сценах подчёркивается идеал пластики, а в жанровых — ритм повседневной жизни. Внимание к телесности, пространству и композиционному равновесию помогает передать движение, а фигуры располагаются в круге или по диагоналям, создавая ощущение динамики.

Сандро Боттичелли, «Весна», ок. 1480

Боттичелли в своих работах стремился показать не реальное движение, а идеальное, почти воздушное. В «Весне» грации танцуют синхронно и плавно, воплощая гармонию природы. Он подчёркивает лёгкость и грацию через позы, жесты и композицию.

Три грации изображены в круговом танце, держась за руки. Их движения мягкие, почти невесомые, а прозрачные одежды текут вдоль линий тела. Контуры плавные, всё будто звучит в такт весенней мелодии. Танец здесь — это ритм, красота и единство.

Сандро Боттичелли, «Весна», ок. 1480 г.

Андреа Мантенья, «Парнас», 1497 г.

Мантенья — итальянский художник Раннего Возрождения. В «Парнасе» танец муз трактован как символический «оркестр» гармонии: Мантенья, воспитанный на античном искусстве, передаёт движение чрез череду изящных, почти скульптурных поз. Для усиления ритма он использует композиционный круг (музы расположены по дуге) и повтор мотивов — это создаёт впечатление слаженности. Художник сделал ряд тщательных рисунков-этюдов танцующих муз (известен его рисунок одной из муз в Берлине), добиваясь идеальной ясности движений. Таким образом, танец у Мантеньи — не спонтанное веселье, а воплощение упорядоченного ритма.

Андреа Мантенья, «Парнас», 1497 г.

На аллегорическом полотне Мантеньи «Парнас» девять муз танцуют у подножия горы Парнас под музыку Аполлона, играющего на лире. Их танец изображён как круговой (хороводный): фигуры муз объединены в общий ритм, многие держатся за руки или повторяют движение друг друга, создавая гармоничную «созвездие» из рук и ног. Драпировки одежд подчёркивают движение: они ниспадают складками, реагируя на повороты тел.

Тициан, «Вакханалия на Андросе», 1523 г.–1526 г.

Тициан передаёт танец как праздник телесности и радости. В «Вакханалии на Андросе» он использует круговые и диагональные ритмы, чтобы создать ощущение движения: фигуры танцуют, пьют, смеются. Его живопись полна энергии — свободные мазки, мягкие контуры и тёплые цвета усиливают ощущение живой сцены.

Художник показывает танец не просто как жест, а как часть бурного праздника. Композиция словно движется вместе с героями: линии тел и тканей текут, взгляд скользит по картине, будто попадает в сам ритм. Тициан показывает наслаждение моментом, превращая движение в выражение жизни.

Тициан, «Вакханалия на Андросе», 1523 г.–1526 г.

Питер Брейгель Старший, «Свадебный танец», 1566 г.

Брейгель наблюдал за жизнью простых людей и передавал это в своих работах. Его танец — это и веселье, и немного иронии. Он показывает, как движение становится частью праздника, но при этом заставляет задуматься о границах и поведении.

На картине — деревенская свадьба. В центре пары энергично танцуют: юбки взлетают, мужчины задорно поднимают ноги. Сначала всё кажется хаотичным, но на самом деле движения выстроены по ритму. Цвета в основном приглушённые, а яркие детали объединяют сцену и придают ей цельность.

Питер Брейгель Старший, «Свадебный танец» 1566 г.

Питер Брейгель Старший, «Крестьянский танец», ок. 1567 г.

Как и в «Свадебном танце», Брейгель Старший здесь показывает крестьянское веселье. В его подходе к танцу важны детали быта и аллегорические намёки. Художник использует движение как ключевой выразительный элемент: фигуры крупные, монументальные, и он делает их центральной темой картины. Жесты танцоров переданы с чуть утрированной выразительностью — так мастер подчёркивает веселый хаос деревенской жизни. В то же время Брейгель продумывает композиционный ритм: чередование групп танцоров и промежутков между ними задаёт визуальный такт, а повтор элементов (например, красных деталей одежды) связывает сцену в единое целое.

Питер Брейгель Старший, «Крестьянский танец», ок. 1567 г.

В «Крестьянском танце» Брейгель показывает деревенское веселье — пары шагают, кружатся, играют музыканты. Движение в композиции идёт вглубь: сцепленные руки образуют арку, за которой видны толпа и церковь. Всё построено так, чтобы взгляд зрителя шёл за ритмом танца.

Художник подчёркивает живость и необузданность праздника: грубоватые лица, громкая музыка, красный флаг у корчмы и всё это говорит о простом, телесном наслаждении. Церковь на фоне добавляет символический контраст между духовным и земным.

Эпоха барокко (XVII в.): динамика аллегории и жанровые сцены

В барокко танец трактуется как символ цикличности, страсти, жизненной энергии. В аллегориях он передаёт движение времени, природный порядок или вакханальную стихию. В бытовых сценах он наполняется юмором и эмоциональностью. Живописцы используют светотень, жестикуляцию и плотную композицию, чтобы выразить динамику танца и задать зрителю ощущение ритма.

Никола Пуссен, «Вакханалия у статуи Пана», 1631 г.–1633 г.

Николай Пуссен — ведущий классик XVII века, известный тягой к античности. В танцевальных сценах Пуссен предпочитал упорядоченность и ясность, а не бурный экспрессионизм. В «Вакханалии» это проявилось в том, что, несмотря на видимое буйство, все фигуры выверены и выстроены в ритмическом, почти фризовом порядке. Одетые в античные одежды персонажи двигаются плавно и величаво, как в статуе, а связь со скульптурой подчёркивают жёсткие, «мраморные» складки драпировок.

Никола Пуссен, «Вакханалия у статуи Пана», 1631 г.–1633 г.

На картине показана языческая вакханалия у жертвенника Пана. Люди танцуют, лежат у ног Пана или наблюдают сбоку. Их движения передают энергию праздника, но позы напоминают античные скульптуры — они чёткие и немного застылые.

Пуссен строит композицию как барельеф: всё динамично, но выглядит словно сцена на фризе. Яркие цвета одежды — красный, синий, жёлтый — выделяются на фоне зелени и земли, усиливая ощущение праздника. Свет равномерный, подчёркивает объём тел и складки. Вся сцена кажется торжественной и бурной одновременно.

Никола Пуссен, «Танец под музыку времени», 1634 г.– 1636 г.

Пуссен редко изображает бурный танец как самоцель. Его «танцы» — это скорее медленные ритуальные шествия. «Танец под музыку времени» ярко показывает этот подход: движения персонажей спокойны, а композиция жёстко математична. Его типичный баланс между философским смыслом и эстетической формой здесь проявился в утончённых линиях и уравновешенных позах, подчёркивающих торжественность жизненного цикла.

Никола Пуссен, «Танец под музыку Времени», г. 1634–г. 1636

Это аллегорическая сцена: восемь танцующих фигур (четыре мужчины и четыре женщины) символизируют времена года, а Время с песочными часами играет на лире. Фигуры образуют замкнутый круг, где каждый партнёр сменяет другого, передавая идею цикла жизни.

Пары двигаются плавно и синхронно. Женские фигуры спокойны, в вуалях, мужские немного активнее, но всё выглядит уравновешенно. Свет мягкий и ровный, цвета одежды — пастельные. Низкое небо и степь на фоне создают тихую атмосферу.

Партнёры держатся за руки, не делая резких движений. Композиция передаёт ощущение кругового движения — спокойного и размеренного.

Ян Стен, «Танцующая пара», 1663 г.

Ян Стен — голландский мастер бытовых сцен, прославившийся теплым юмором и бытовым реализмом. В изображении движения Стен отдает предпочтение противопоставлению — тихая сдержанность женщины и импульсивность мужчины. В своих плясках он почти повторял мотивы: мужчина прыгает на одной ноге с поднятой свободной ногой. В «Танцующей паре» эта двойственность иронично подчёркнута: главный герой танца передан дерзко и энергично, а партнерша — спокойно и застенчиво.

Ян Стен, «Танцующая пара», 1663 г.

«Танцующая пара» изображает шумный деревенский праздник. В центре — молодая пара: крепкий крестьянский парень ведёт за собой городскую девушку, которая смущённо отводит взгляд. Он оттопыривает ногу, подпрыгивая, и словно подпрыгивает на одной ноге, а она стоит почти неподвижно, только слегка сгибаясь вслед за партнёром. Эта контрастная поза задаёт ритм танцу: мужчина энергичен и несколько несуразен, девушка — статична и сдержанна. Вокруг них — компании людей за столом, смеющиеся компании, музыканты играют скрипку и флейту. Атмосфера — бурное веселье: пустые бокалы, оброненные цветы и яичная скорлупа указывают на былой разгул. Свет мягкий, дневной; внимание сконцентрировано на паре благодаря четкости красок и композиции. Всех объединяет живой ритм — шумный танец четко виден из взаимодействия центральных фигур и музыкантов в уголке.

Рококо и Просвещение (XVIII век): изящество придворного танца и народные мотивы

Рококо развивает тему танца как выражения утончённой эмоции и придворной культуры. Художники передают музыкальность через легкие позы, пастельную палитру, парковые пейзажи. В то же время народные танцы в сценах Гойи или у Клодиона наполнены жизнерадостностью, национальным духом. Скульпторы и живописцы подчёркивают изящество движений, эстетизируя как балет, так и танец народа.

Антуан Ватто, «Венецианский праздник», 1718 г.

В «Венецианском празднике» Ватто создаёт мечтательную «галантную сцену»: молодые люди танцуют на открытом воздухе в роскошных костюмах, а вдалеке виднеется обнажённая нимфа и всё это подчёркивает легкость и декоративность стиля Рококо.

Антуан Ватто, «Венецианский праздник», 1718 г.

Я замечаю, что картина буквально дышит духом Рококо: она проникнута чувственностью и лёгкостью бытия. В «Венецианском празднике» отражены мотивы придворного танца и театрального зрелища: в композиции участвуют и галантная дама, и кавалер в экзотическом костюме, а также аллегорическая статуя нимфы — намёк на античные и мифологические влияния. Мягкая цветовая гамма и мечтательные пейзажи подчёркивают романтическое настроение сцены. Центральная сцена — танец молодой пары под скрипку или бубен. Фигуры легки и элегантны, женская фигура склоняется назад, мужчина поддерживает её рукой. На заднем плане музыкант с гуслями и еще несколько персонажей: дама с веером, нежно прислоненная к мужчине в маске, статуя нимфы напоминанием о мифологии. Общая атмосфера — мечтательная и игривая, в нежных пастельных тонах.

Жан-Батист Патер, «Танец», ок. 1730 г.-1733 г.

Эпоха Рококо здесь выражена через веселый дух праздника, пастельные тона и изящество сценического действия. Таким образом, Патер использовал мотивы придворного гулянья, но сделал упор на повседневное развлечение: элегантный танец под открытым небом — образец светского досуга, представленного как идиллия просвещённого общества.

Жан-Батист Патер. «Танец», ок. 1730 г.-1733 г.

«La Danse» — классический пример фетис в стиле Рококо: представлена знатная публика на природе, танцующая под музыку и развлекающаяся на свежем воздухе. Как пишет современный источник, «фокус композиции — группа нарядно одетых людей, занятых танцами и весельем, дающая нам представление о досуговых увлечениях XVIII века среди аристократии». Центральная пара персонажей передаёт динамичное движение: мужчина исполняет танец с дамой, их одежды подчеркнуто воздушны, броская фактура ткани добавляет ощущения легкости и шутливого уюта. Около них тянутся и другие танцующие, кто-то готовится присоединиться к пляске. На заднем плане, среди деревьев, заметна маленькая статуя — это классический мотив, «добавляющий классическую нотку, обогащая тему народного праздника на природе».

Никола Ланкре, «Мадемуазель де Камарго, танцующая», ок. 1730

Ланкре показывает на картине известную танцовщицу Марию Камарго — она в прыжке, в коротком платье и балетных туфельках, держит корзину с цветами. Её окружают партнёр и зрители, сцена разворачивается под деревьями, как лёгкое театральное представление. Тёплая цветовая гамма и мягкие линии создают ощущение утончённости и воздуха — всё очень в духе рококо.

Художник подчёркивает не только грацию Камарго, но и атмосферу эпохи. Считается, что она ввела короткие юбки и обувь, позволившие танцевать сложные па. Вокруг — лепестки, музыка, плавные движения — всё передаёт вкус и эстетику времени Просвещения, где балет стал частью светской культуры.

Никола Ланкре, «Мадемуазель де Камарго, танцующая», ок. 1730

Франсиско Гойя, «Танец на берегу Мансанареса», 1777 г.

Работа была создана как эскиз для гобелена по заказу королевского двора. Художник показывает, как радость и простота народной жизни могут стать частью придворного пространства. В этом — взгляд эпохи Просвещения: внимание к обычным людям и искренним чувствам. Гойя изображает их с симпатией, подчёркивая живость, движение, и тёплую атмосферу сцены.

Франсиско Гойя, «Танец на берегу Мансанареса», 1777 г.

На «Танце у Мансанареса» Гойя изображает торжество народной веселости: персонажи в национальных костюмах танцуют на фоне реки и мостов Мадрида. Как подчёркивает музейная справка, это «популярная сцена майо и мах, танцующих сегидильи», т. е. мотивы взяты из повседневного испанского быта XVIII века.

Франсиско Гойя, «Игра в жмурки», 1789 г.

«Игра в жмурки» — ещё один картон Гойи для гобеленов, где он переносит на холст одну из народных забавах. На картине изображены дети и юноши, играющие вслепую: один мальчик в центре связан платком и держит в руке бубен (жмурящийся), вокруг него кружатся девушки в лёгких юбках — почти в прыжке, руки вытянуты вперёд, как при игре «жмурки». Вся сцена пронизана динамикой детской забавы и радостной непосредственностью.

Франсиско Гойя, «Игра в жмурки», 1789 г.

Гойя показывает народный танец как часть повседневной жизни. Девушки одеты в простые сарафаны, юноша — в бархатный кафтан. Эти наряды — сочетание народной моды и стилизации под аристократию. Картина не просто про игру — это танец детства и лёгкости, переданный с нежностью и иронией. Художник использует язык рококо: изящество, розоватые оттенки, мягкий свет. Через танцевальное движение он передаёт радость жизни.

Романтизм и XIX век: воображение и реализм движения

В эпоху романтизма танец становится образом снов, фантазии и мистики. Художники передают движение через игру света, прозрачность фигур, композиции в круге. Фантастический контекст усиливает эмоциональную выразительность.

Уильям Блейк, «Оберон, Титания и Пэк с танцующими феями», 1786 г.

На этой картине изображён финальный танец фей из «Сна в летнюю ночь» Шекспира. Оберон (король фей) и Титания (королева фей) стоят слева, а вокруг них кружатся маленькие феи, взявшись за руки. Фигуры фей сцеплены в круг и действительно двигаются словно по замкнутой дорожке. Картина наполнена очень живой атмосферой праздника.

Уильям Блейк, «Оберон, Титания и Пэк с танцующими феями», 1786 г.

На этой картине всё построено на мягких, плавных линиях. Почти нет прямых или жёстких форм и в основном кривые и диагонали. Фигуры фей, их движения, изгибы тел и тканей, всё выглядит текучим, как будто всё сцена слегка закручивается. Контуры нарисованы так, что кажутся размытыми, как будто всё мягко перетекает. За счёт этого создаётся ощущение движения — будто всё кружится, оживает и танцует на холсте. Цвета у Блейка приглушённые, с оттенками голубого и зелёного, благодаря чему сцена кажется волшебной. Лунный свет мягко освещает крылья и ткани, и из-за игры света и тени создаётся впечатление, будто всё светится изнутри. Это придаёт картине сказочность и ощущение чуда.

Заключение

В европейском искусстве до XIX века танец становился не просто темой для изображения, а способом выразить важные идеи и чувства своего времени. Через танцующие фигуры художники передавали радость, свободу, страсть, порядок или даже иронию. В каждой эпохе — от античности до романтизма — движение изображалось по-разному, но всегда стремилось «оживить» картину или скульптуру, сделать её ближе к жизни.

Мастера использовали разные приёмы: изгибы тела, ритмичные линии, круговые композиции, игру света и цвета. Благодаря этому статичные изображения начинали «двигаться», передавали ритм и настроение. Танец в искусстве оказывался отражением культуры, взглядов на тело, человека и общество. В этом и есть главная сила визуального образа — он может рассказать о времени не меньше, чем текст.

Акиндинова Т. А., Амашукели А. В. Танец в традиции христианской культуры / Т. А. Акиндинова, А. В. Амашукели. — 2-е изд., испр. и пер. — М.: РХГА, 2015. — 233, [7] с.

Арбо Т. Оркезография. Трактат об искусстве танца Франции XVI века / Т. Арбо; пер. Н. В. Юдалевич. — СПб.: Лань, 2001. — 224 с.

Афонина Н. Ю. Материалы по истории европейских танцев XV–XVII вв.: павана, гальярда, сальтарелло, куранта, жига / Н. Ю. Афонина (ред.-сост.). — СПб.: Политехн. ун-т, 2011. — 44 с.

ancientrome.ru: [сайт]. — [Электронный ресурс] // ancientrome.ru: [сайт]. — URL: https://ancientrome.ru/art/artwork/img.htm?id=4879 (дата обращения: 24.11.2025).

ancientrome.ru: [сайт]. — [Электронный ресурс] // ancientrome.ru: [сайт]. — URL: https://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=8452 (дата обращения: 24.11.2025).

artchive.ru: [сайт]. — [Электронный ресурс] // artchive.ru: [сайт]. — URL: https://artchive.ru/franciscogoya/works/372514~Tanets_na_beregu_reki_Mansanares (дата обращения: 24.11.2025).

dasart.ru: [сайт]. — [Электронный ресурс] // dasart.ru: [сайт]. — URL: https://dasart.ru/product/kartiny/199726 (дата обращения: 24.11.2025).

gallerix.ru: [сайт]. — [Электронный ресурс] // gallerix.ru: [сайт]. — URL: https://gallerix.ru/album/Botticelli/pic/glrx-1297681446 (дата обращения: 24.11.2025).

gallerix.ru: [сайт]. — [Электронный ресурс] // gallerix.ru: [сайт]. — URL: https://gallerix.ru/album/NGA/pic/glrx-18445 (дата обращения: 24.11.2025).

gallerix.ru: [сайт]. — [Электронный ресурс] // gallerix.ru: [сайт]. — URL: https://gallerix.ru/album/NGA/pic/glrx-91016 (дата обращения: 24.11.2025).

muzei-mira.com: [сайт]. — [Электронный ресурс] // muzei-mira.com: [сайт]. — URL: https://muzei-mira.com/kartini_francii/465-portret-tancovschicy-kamargo-nikola-lankre.html (дата обращения: 24.11.2025).

non-critical.livejournal.com: [сайт]. — [Электронный ресурс] // non-critical.livejournal.com: [сайт]. — URL: https://non-critical.livejournal.com/677.html (дата обращения: 24.11.2025).

reprodukcijos.lt: [сайт]. — [Электронный ресурс] // reprodukcijos.lt: [сайт]. — URL: https://reprodukcijos.lt/en/rococo-art/46191-1271912-reproduction-of-la-danse-the-dance-c1730-1733.html (дата обращения: 22.11.2025).

Сироткина И. Исследования танца и двигательной культуры [Электронный ресурс] // PostNauka: [сайт]. — URL: https://postnauka.org/faq/94535 (дата обращения: 22.11.2025).

Танец в изобразительном искусстве [Электронный ресурс] // Belcanto.ru: [сайт]. — URL: https://www.belcanto.ru/tanez_izo.html (дата обращения: 24.11.2025).

thevcs.org: [сайт]. — [Электронный ресурс] // thevcs.org: [сайт]. — URL: https://thevcs.org/salomes-dance (дата обращения: 22.11.2025).

Худеков С. Н. История танцев: в 4 т. / С. Н. Худеков. — М.: Ламартис, 2025. — Т. 1: 336 с.; Т. 2: 388 с.; Т. 3: 436 с.; Т. 4: 410 с.

Амфора Евфимида «Три гуляки», ок. 510 г. до н. э. / [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Revellers_Vase#: ~:text=The%20work%20represents%20an%20early, in%20Italy%2C%20and%20is%20currently (дата обращения: 24.11.2025).

«Танцующий сатир», ок. IV в. до н. э. / [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Dancing_Satyr_of_Mazara_del_Vallo (дата обращения: 24.11.2025).

«Танцующий фавн», II в. до н. э. / [Электронный ресурс]. — URL: https://ancientrome.ru/art/artworken/img.htm?id=8452 (дата обращения: 24.11.2025).

«Боргезская танцовщица» (рельеф «Танцовщицы Боргезе»), II в. н. э. / [Электронный ресурс]. — URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Statuette_of_a_Dancing_Woman,_Greece,_4th_century_BCE,_terracotta,_HAA.JPG (дата обращения: 24.11.2025).

Римская копия менады Скопаса «Дрезденская менада», I в. до н. э. / [Электронный ресурс]. — URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dancing_Maenad_(SK_Dresden_Hm_133)_02.jpg (дата обращения: 24.11.2025).

Сандро Боттичелли, «Весна», ок. 1480 / [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8) (дата обращения: 24.11.2025).

Андреа Мантенья, «Парнас», 1497 г. / [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%8F,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B0 (дата обращения: 24.11.2025).

Тициан, «Вакханалия на Андросе», 1523 г.–1526 г. / [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0) (дата обращения: 24.11.2025).

Питер Брейгель Старший, «Свадебный танец», 1566 г. / [Электронный ресурс]. — URL: https://gallerix.ru/storeroom/907329322/N/1024872703/ (дата обращения: 24.11.2025).

Питер Брейгель Старший, «Крестьянский танец», ок. 1567 г. / [Электронный ресурс]. — URL: https://gallerix.ru/storeroom/545842659/N/220973394/ (дата обращения: 24.11.2025).

Никола Пуссен, «Вакханалия у статуи Пана», 1631 г.–1633 г. / [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nicolas_Poussin_-Bacchanal_before_a_Statue_of_Pan-_WGA18284.jpg (дата обращения: 24.11.2025).

Никола Пуссен, «Танец под музыку времени», 1634 г.–1636 г. / [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB: The_dance_to_the_music_of_time_c._1640.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Ян Стен, «Танцующая пара», 1663 г. / [Электронный ресурс]. — URL: https://gallerix.ru/storeroom/1029566649/N/940539662/ (дата обращения: 22.11.2025).

Антуан Ватто, «Венецианский праздник», 1718 г. / [Электронный ресурс]. — URL: https://gallerix.ru/storeroom/55174892/N/547713004/ (дата обращения: 22.11.2025).

Жан-Батист Патер, «Танец», ок. 1730 г.-1733 г. / [Электронный ресурс]. — URL: https://reprodukcijos.lt/en/rococo-art/46191-1271912-reproduction-of-la-danse-the-dance-c1730-1733.html (дата обращения: 22.11.2025).

Никола Ланкре, «Мадемуазель де Камарго, танцующая», ок. 1730 / [Электронный ресурс]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:CamargoLancret.jpg (дата обращения: 22.11.2025).

Франсиско Гойя, «Танец на берегу Мансанареса», 1777 г. / [Электронный ресурс]. — URL: https://artchive.ru/franciscogoya/works/372514~Tanets_na_beregu_reki_Mansanares (дата обращения: 22.11.2025).

Франсиско Гойя, «Игра в жмурки», 1789 г. / [Электронный ресурс]. — URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_Man%27s_Bluff_(Goya)#: ~:text=The%20youngsters%20are%20dressed%20as, the%20upper%20classes%20from%20France (дата обращения: 22.11.2025).

Уильям Блейк, «Оберон, Титания и Пэк с танцующими феями», 1786 г. / [Электронный ресурс]. — URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Oberon%2C_Titania_and_Puck_with_Fairies_Dancing._William_Blake._c.1786.jpg (дата обращения: 24.11.2025).