Цвет в скульптурах Древней Греции

Концепция

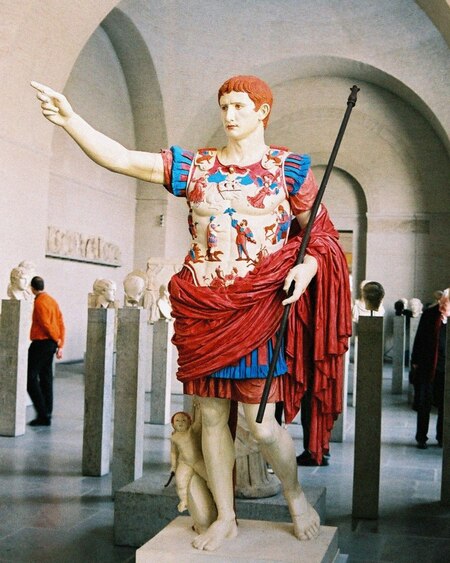

Данное визуальное исследование посвящено изучению полихромии древнегреческой скульптуры и её роли в формировании культурных, эстетических и мировоззренческих систем Древней Греции. В центре работы находятся не отдельные объекты, а целостное явление — существование и функционирование цветных статуй и архитектурной пластики, которые на протяжении столетий воспринимались ошибочно как изначально «белые». Вопреки укоренившемуся в массовой культуре и академической традиции представлению, античные скульптуры были насыщены краской, орнаментами и сложными цветовыми кодами. Моя задача — исследовать, какие культурные и визуальные последствия имеет возвращение цвета в античность, и как это влияет на понимание самой греческой цивилизации.

Основная гипотеза исследования заключается в том, что привычный образ «белой» античности сформировался не в результате реального культурного наследия греков, а как продукт позднейших эпох — Возрождения, классицизма и европейской музейной традиции XIX века. В рамках исследования я предполагаю показать, что возвращение полихромии древнегреческим статуям не просто восстанавливает историческую правду, но и радикально меняет наше восприятие античного мира. Цвет перестаёт быть декоративным дополнением — он раскрывает функции, идентичности, ритуальные роли и визуальные стратегии греческой культуры.

Моя задача — исследовать, какие культурные и визуальные последствия имеет возвращение цвета в античность, и как это влияет на понимание самой греческой цивилизации.

Основная гипотеза исследования заключается в том, что привычный образ «белой» античности сформировался не в результате реального культурного наследия греков, а как продукт позднейших эпох — Возрождения, классицизма и европейской музейной традиции XIX века. В рамках исследования я предполагаю показать, что возвращение полихромии древнегреческим статуям не просто восстанавливает историческую правду, но и радикально меняет наше восприятие античного мира. Цвет перестаёт быть декоративным дополнением — он раскрывает функции, идентичности, ритуальные роли и визуальные стратегии греческой культуры.

Отсюда следуют вопросы, которые формируют направление исследования:

Почему на протяжении многих веков европейская культура воспринимала античную скульптуру как «белую», и какие культурные, идеологические и научные факторы приводили к игнорированию следов краски?

Какие материалы и пигменты использовали древнегреческие мастера при окрашивании скульптур, и какие функции выполняли эти цвета?

Какие научные методы позволяют сегодня обнаруживать и идентифицировать сохранившиеся следы полихромии на мраморе?

Как цвет влиял на визуальное восприятие скульптур античными зрителями в их реальном архитектурном и ритуальном контексте?

Какие элементы скульптур окрашивались чаще всего и что именно сохраняется до наших дней (типы фрагментов полихромии)?

Какие сложности и ограничения существуют при реконструкции первоначальной окраски статуй, и почему учёные приходят к разным версиям цветовых моделей?

Какие подходы к реконструкции полихромии существуют в современной науке (Brinkmann, Met Museum, греческая археологическая школа) и чем отличаются их методологии?

Как открытия полихромии меняют современные представления об античной культуре и корректируют исторический нарратив?

Какие выводы о роли цвета в древнегреческой культуре можно сделать на основании совокупности данных — аналитических, визуальных и контекстуальных?

В результате исследования планируется прийти к следующему: показать, что полихромная скульптура является ключом к пониманию того, как древние греки видели мир и себя в этом мире. Цвет раскрывает их представления о красоте, религии, власти, социальном устройстве, порядке и хаосе. Тем самым реконструкция цветов античности позволяет пересобрать визуальный образ греческой культуры заново — не как набор классических канонов «чистой формы», а как живую, насыщенную, динамичную пластическую систему, в которой цвет, материал и свет существовали в едином художественном процессе.

Краткая историческая справка

Древняя Греция — цивилизация, расцвет которой пришёлся на VII–IV века до н. э. Она охватывала множество полисов, каждый со своими традициями, политикой и религией, но объединённых общим культурным кодом: ценностью гармонии, пропорций, рациональности и красоты. Скульптура в Греции развивалась как часть религиозной и общественной жизни: статуи богов стояли в храмах, героев воспевали на надгробиях, а общественные фигуры украшали публичные пространства. Греки считали человеческую фигуру центром эстетики; пропорции тела, движение, выражение лица — всё это отражало идею «калокагатии» (красота и добродетель) и стремление к идеалу. Одновременно с формальной пластикой процветали живопись и декоративные искусства: гончарная продукция (вазы), архитектурные орнаменты, рельефы, фрески и терракота. Пигменты — натуральные минералы и оксиды — служили выразительным средством, позволяя передавать детали ткани, лица, атрибутов. Социально-религиозная структура полиса оказывала значительное влияние на облик искусства: скульптура была не просто украшением, а важным элементом визуальной коммуникации, средство связи между людьми, богами и мифом. Время, климат и пространственное расположение (например, скульптуры храмов) формировали и эстетический, и технологический контекст окрашивания: мастера учитывали, как свет ложится на поверхность, как пигмент будет выцветать, и какие цвета наиболее устойчивы.

Значение привычных статуй

Скульптура занимала одно из центральных мест в культурной, религиозной и общественной жизни Древней Греции. Для греков она была не просто художественным объектом, но важным средством коммуникации между людьми, богами и коллективной памятью полиса. Через скульптуру оформлялись ключевые представления о божественном порядке, гражданской доблести, красоте, идеальном теле и принадлежности к общине.

В религиозной сфере статуи богов и героев выполняли функцию материальных носителей божественного присутствия. Фигура, установленная в храме или святилище, воспринималась не как изображение, а как реальный посредник между людьми и богами, участник ритуала, объект поклонения и адресат жертвоприношений. Скульптура помогала фиксировать мифологические образы, делая их доступными для зрительного опыта: богов можно было «увидеть», приблизиться к ним и вступить с ними в общение через освящённое пространство.

Общественная жизнь полиса также опиралась на скульптуру. Важнейшие граждане — победители игр, военные командиры, благодетели и политические деятели — получали право на установку статуй в общественных местах. Это было своеобразным «языком чести»: фигура в общественном пространстве свидетельствовала о признании заслуг человеком, определяла его место в исторической памяти города и формировала визуальный облик самой городской среды. Статуя была способом поддержания культурных идеалов: доблести, умеренности, гармонии, силы и мудрости.

Особое значение имели надгробные скульптуры — стелы, рельефы, памятные фигуры. Они рассказывали о статусе и ценностях семьи, служили визуальной фиксацией памяти об умершем и демонстрировали принадлежность к роду и его традиции. Надгробная пластика выражала не только скорбь, но и идею продолжения родовой и гражданской идентичности.

В эстетической сфере скульптура была прямым воплощением представления о «калокагатии» — единстве красоты и добродетели. Через тело человека, через его позу, движение и жест греки выражали мировоззрение: идеальные пропорции, гармония частей, внутренняя собранность фигуры отражали мысль о соразмерности космоса и человека. Скульптура была средством постижения порядка мира и одновременно инструментом художественного соревнования между мастерами, которое стимулировало развитие техники и стиля.

Влияние статуй на всемирное искусство

Идея «белой классики» глубоко укоренилась в европейской традиции. В эпоху Возрождения художники и интеллектуалы черпали вдохновение в античной скульптуре, но восстанавливали её именно в виде белого мрамора — уже очищенного от всех следов окраски. Это сформировало эстетический канон, на основе которого строилась академическая система искусств: тело, пропорции и форма превалировали над цветом и текстурой. В XVIII и XIX веках классицизм с белым мрамором стал политическим и культурным символом: статуи героев, памятники просветителям и правителям создавались по античным образцам, подчёркивая рациональность, универсальность и власть. Эта идеализация белого мрамора оказала долгосрочное влияние: каноны скульптуры и академического образования строились вокруг представления о «чистой форме», оторванной от материальной и цветовой реальности. Даже в новейшее время, когда научные методы показывают, что античные статуи были ярко окрашены, представление о «белом мраморе» остаётся в массовом сознании и музеях — как символ классической красоты, хотя оно основано на исторической неточности

Обнаружение краски на скульптурах

Современные технологии позволили выявить остатки краски на таких знаменитых артефактах, как Берлинская Кора и сфинкс-стела из Метрополитен-музея. Используя многополосное изображение, исследователи сняли участки скульптур при УФ‑, инфракрасном и видимом свете, что помогло вычленить флуоресцентные следы пигмента, невидимые при обычном освещении. Например, на Берлинской Коре были обнаружены флуоресцирующие полосы вдоль одежды и волос, что свидетельствует о наличии синих и красных пигментов. Далее рентгенофлуоресцентный (XRF) анализ позволил идентифицировать химический состав этих пигментов.

Как цвет влияет на восприятие скульптур

Рассматривая окрашенную кору, такую как Кора Фразиклея (Афинский Национальный музей), легко заметить, как пигмент подчёркивает детали: волосы, одежда и линии драпировки обретают большую визуальную ясность, чем при монохромной поверхности. Когда лицо кор окрашено — с розоватым оттенком щёк, тёмными зрачками глаз — воспринимается более «человечным» и индивидуальным.

В случае скульптур из западного фронтона храма Афайи на острове Эгина окрашенные атлетические фигуры и их одежда также приобретали выразительность, цвет усиливал контрасты поз и анатомии, помогал зрителю распознавать идентичность и статус персонажей. Цвет создавал дополнительное смысловое наполнение: красные акценты могли символизировать кровь жертвенного жертвоприношения, синие — ассоциироваться с божественным пространством, что делало фигуры не просто декоративными, а значимыми в ритуальном и мифологическом контексте. Так как зритель мог находиться на значительном расстоянии от фронтона, поэтому цвет использовался для читаемости фигур с дальнего плана.

Типология сохранившихся фрагментов полихромии

Изучение окраски показывает, что в Phrasikleia Kore остатки охры прослеживаются в лицевой части — особенно вокруг щёк и глазниц — что говорит о намерении мастера придать лицу реалистичный тон кожи. На этой же куре пряди волос покрыты красно-жёлтым пигментом, что подчёркивает сложность причёски. Фризы и метопы храма Афайи (Aegina) демонстрируют пигменты в углублениях рельефа, особенно в областях одежды и атрибутов атлетов, что позволяет реконструировать полосы, орнамент и социальную иерархию фигур. Диадемы и ожерелья на некоторых архаических курагурах и курэтах были дополнительно украшены металлическими деталями или позолотой, что свидетельствует о высоком статусе изображённых персонажей и их символическом значении.

Материалы и техника нанесения цвета

Исследования Берлинской Коры и скульптур Афайи подтверждают использование натуральных пигментов: в анализе Коры выявлены, охра, киноварь, малахи, лазурит и оксиды железа, что даёт широкий спектр оттенков — от глубокого синего до охристых красных. Пигменты наносились на подготовленную поверхность: к примеру, на скульптурах фронтона Афайи обнаружен тонкий слой грунта из мраморной пыли, под которым лежит базовый тон. Затем шли декоративные слои: линии одежды, узоры, детали тела. В некоторых корных статуях встречаются металлические вставки (инкрустации) и позолота, особенно в диадемах и украшениях. Слои пигмента, судя по стратиграфии, наносились аккуратно и последовательно, что свидетельствует о строгой технике и высоком уровне мастерства.

Образные функции цвета в периодах Древней Греции

В архаическом периоде, на примере Берлинской Коры, цвет использовался для драматической стилизации: насыщенные красные и синие пигменты подчёркивали геометрические узоры одежды и контуры головы, делая статую яркой и символической. В классическом периоде, например, на статуях из храма Афайи, цвет стал более сдержанным, и мастера стремились к гармонии между формой и декоративной росписью: мягкие оттенки и постепенные градации позволяли сохранить анатомическую точность, а края пигментных полос сами по себе становились частью пластической модели, а не простым украшением.

Восприятие цвета зрителем в античности

Представим зрителя, стоящего в святилище Афайи на Эгине: окрашенные статуи богов и героев, освещённые солнцем, играют цветом — глаза, диадемы, одежда «сияют», создавая впечатление живых существ. В таких местах цвет помогал идентифицировать фигуры и их роли, особенно при дистанционном восприятии с площади. Аналогично, в надгробных композициях, таких как сфинкс-стела из Метрополитен-музея, цвет усиливал визуальное воздействие: пигментированные элементы — лицо, крила, тело — делали фигуру более «реальной» и значимой для древнего зрителя, подчёркивая память о умершем.

Роль полихромии в культовой практике

Цветные статуи в храмах воспринимались древними верующими как сакральные и живые. Пигмент подчеркивал божественные атрибуты — диадемы, одеяния, оружие — что помогало узнать и почитать богов. В ритуальном контексте цвет служил средством визуального выражения: жрец, поднося жертву, видел перед собой фигуру, окрашенную в символические цвета, что усиливало религиозное воздействие. В корных статуях окраска усиливала ощущение личности и индивидуальности, делая фигуру «одухотворённой» и важной частью визуального ритуала.

Семантика и цветовые коды полихромии

Цвета на древнегреческих скульптурах не случайны, а обладают семантическим значением. Красный пигмент (охра, киноварь) часто использовался в областях, связанных с жизненной энергией, жертвоприношением или кровью; синий пигмент (лазурит, египетская синь) ассоциировался с небесным, трансцендентным измерением; зелёные оттенки (малахит) — с природой, плодородием и регенерацией; жёлтые или золотые тона — с божественностью, богатством и светом. Тёмные контуры (чёрные пигменты) усиливали рельеф и создавали чёткую структуру форм. Эти цветовые коды позволяли древним зрителям и мастерам «читать» фигуры, понимать их статус, функцию и духовную природу через визуальные символы.

Влияние открытия цветных статуй на общественное понимание культуры

Современное признание полихромии коренным образом изменило восприятие древнегреческой классики.

Он разрушает устоявшийся образ «белой классики» и показывает, что античность была яркой, сложной и материально насыщенной. Музеи теперь включают реконструкции, мультимедийные экспозиции и научные демонстрации, которые объясняют зрителям исторический контекст и цветовую палитру скульптур. Благодаря этому широкая аудитория начинает воспринимать античность иначе — не как абстрактный идеал, а как живую, цветную реальность. Пересмотр классических представлений стимулирует академические и культурные дискуссии о памяти, эстетике и исторической точности.

Сохранность и проблемы реконструкции

Многие пигменты, как в случае Коры Фразиклеи, были утеряны из-за времени, атмосферных воздействий и механического износа. Остатки краски чаще всего сохранились в углублениях — на волосах, складках одежды или в щелях рельефов. Эти участки крайне малы, и их анализ усложняется загрязнением современными веществами, что может исказить химические результаты. При реконструкции учёные сталкиваются с необходимостью соединения разбросанных фрагментов из разных скульптур и сооружений: одни куски дают данные о пигменте, другие — о композиции, и всё это требует осторожного синтеза.

Дискуссии вокруг реконструкций

Среди специалистов по полихромии есть серьёзные споры: одна группа (немецкая школа Brinkmann и американская школа Met) настаивает, что реконструкции должны быть точной стратиграфией с максимально насыщенными цветами, чтобы показать, каким ярким и красочным был изначальный облик (например, полихромия фронтона Афайи). Другая сторона (греческая школа) считает, что такие яркие цвета могут быть гипертрофированы и не отражать визуальное восприятие античных зрителей, предпочитая приглушённые оттенки. Возникает и этическая дилемма: одни учёные предлагают создавать физические раскрашенные копии для музейных экспозиций, другие (американская школа Met) рекомендуют использовать цифровые визуализации, чтобы не вмешиваться в оригинальные артефакты. Кроме того, разные исследовательские школы предлагают различные схемы цвета, что порождает параллельные версии и требует критического сравнения.

Вывод

Окраска древнегреческих скульптур — это не просто декоративная надстройка, а фундаментальная часть их художественного замысла. Краска взаимодействовала с формой, подчёркивая рельеф, структуру и смысл, делая фигуры живыми, выразительными и символически насыщенными. Это возвращение цвета не только эстетически, но и исторически важно — оно корректирует наше представление о древней Греции и помогает увидеть её искусство в более правдивом и сложном свете.

Библиография