Тема личной памяти в современном искусстве: семейный архив.

Структура

1. «Промзона», Павел Отдельнов 2. «Остров, окруженный сушей», Лилит Матевосян 3. «Море волнуется», Екатерина Балабан 4. «Дом памяти», Павла Маркова 5. «Долевая нить», Янина Болдырева 6. Александра Бетеева

Концепция

С конца XX века в искусстве усиливается интерес к памяти как к способу высказывания. Художники начинают отходить от универсальных нарративов, всё чаще обращаясь к личному и интимному, к тому, что находится в предельно субъективной плоскости. С этого момента история перестаёт быть исключительно делом государства или идеологии: она становится предметом индивидуального опыта и личной интерпретации. Так, возникает особая зона внимания — семейная память, в которой художник работает не просто с личным, но с тем, что оказалось вытесненным, заброшенным или не рассказанным. Семейная память выполняет роль альтернативного архива, через который можно заново понять и себя, и время. В этом ключе работы Кристиана Болтански, Герхарда Рихтера, Мирослава Балка и многих других формируют особую линию художественного восприятия, где личное становится единственным допустимым способом говорить о коллективном. Это особенно важно для постсоветского пространства, где XX век среди масштабных исторических событий оставил и ряд глубоких травм: войны, репрессии, распад страны, исчезновение привычного социального порядка. В данном контексте художник, работающий с семейной памятью, оказывается в позиции свидетеля — того, кто говорит не столько «от себя», сколько «через себя», артикулируя чужие и свои воспоминания, сомнения, внутренние катастрофы. Этот свидетель чаще всего опирается не на исторический документ, а на «личный» и «внутренний» архив человека: фотографии, письма, голоса, жесты, запахи, фрагменты обстановки, цвета и т. д. Именно из подобных мелочей собирается новая плотность высказывания, где документ становится поэтичным, а сама поэзия — достоверной.

Однако сегодня обращение к семейной памяти становится не только способом работы с прошлым, но и способом выживания в настоящем. В мире, где социальные и политические структуры становятся всё менее предсказуемыми, где опыт разрыва, миграции, нестабильности становится почти повсеместным, художник обращается к тому, что способно стать точкой опоры: опыту детства, воспоминаниям о близких, моментам, когда мир воспринимался человеком не таким враждебным. В этом возвращении нет простой ностальгии — это попытка сохранить связь. В этом смысле семейная память — это не воспоминание о прошлом, а практика настоящего, позволяющая «удержаться» в мире и найти свое место в нем, так как обращение к опыту предлагает основу для самосознания. Художественные медиумы, используемые для работы с памятью, разнообразны: от инсталляций, воспроизводящих атмосферу дома или пространства утраты, до видеоартов, в которых движение тела становится перформативной формой воспоминания. Фотография, найденный объект, архив, голос, текст — всё это становится не просто инструментом, но самостоятельным носителем памяти, который формирует живую ткань переживания. Художник в этой системе не столько автор, сколько медиум — фигура, через которую память получает форму и видимость. И именно это позволяет говорить не только о личном, но и о коллективном опыте — травмах, которые сложно обсудить напрямую, и чувствах, не получивших языка. Такое искусство не стремится к реконструкции — оно создаёт новую форму присутствия. Память здесь не представляется устойчивой: напротив, она становится зыбкой, размытой — приходится нащупывать, собирать по осколкам. Но именно в этой хрупкости и проявляется её сила. Художник, обращаясь к семейной памяти, не только возвращается к себе, но и приглашает зрителя к собственному движению навстречу прошлому, которое оказывается не таким уж личным. Ведь в конечном счёте память — это то, что объединяет общество (и человечество в широком смысле), даже если каждый носит её в себе по-разному. Настоящее исследования посвящено тому, как художники понимают семейную памяти, а также как их личные воспоминания наслаиваются на историю семьи, благодаря чему становится возможным разговор о больших понятиях и событиях. Гипотезой исследования является предположение о том, что личная память затрагивает глобальные процессы окружающего мира.

Настоящее исследование носит исключительно учебный характер и не претендует на полноту, объективность или окончательную интерпретацию представленных материалов. Все использованные визуальные материалы — в том числе фотографии, документы и изображения — заимствованы из открытых и официальных источников исключительно в образовательных и иллюстративных целях.

«Промзона», Павел Отдельнов

Промзона. Фото: Павел Отдельнов

Обращение к теме памяти занимает важное место в художественной практике российских художников. Среди большого разнообразия проектов, посвященных осмыслению исторического наследия, особое внимание заслуживает работа Павла Отдельнова «Промзона». Этот масштабный проект, над которым художник работал около четырех лет, объединяет живопись, видео, архивные документы, артефакты, фотографии и интервью, формируя единое пространственно-временное высказывание. Центральным элементом проекта стала выставка-исследование, проходившая в ММОМА на Петровке зимой-весной 2019 года. Экспозиция сопровождалась развернутыми авторскими экспликациями, а также каталогом, который включал все представленные работы, и отдельной публикацией — биографией отца художника под названием «Без противогаза не входить».

Павел Отдельнов. Общее фото. 2017. холст, акрил. 60×80. Собрание галереи «Виктория», Самара.

Фото из семейного архива Павла Отдельнова. 1960-е.

Дзержинск. Фото: Павел Отдельнов

Фабула проекта построена вокруг истории семьи художника, чья история неразрывно связана с городом Дзержинском и советской химической промышленностью. Три поколения семьи художника работали на химические заводах, однако после распада Советского Союза предприятия были приватизированы, а затем признаны непригодными к эксплуатации, что привело к их постепенному разрушению — как физическому, так и символическому. Через внимательное исследование семейного архива и материальных следов исчезающей промышленной эпохи Павел Отдельнов не просто реконструировал фрагменты частной истории, но возвратил Дзержинску его место в исторической и культурной памяти страны.

Павел Отдельнов. Руины. Переход. 2017. холст, масло. 100×150. Частная коллекция.

Павел Отдельнов. Иприт. 2018. холст, масло. 100×150.

Павел Отдельнов. Доска почета. 2015–2019. Инсталляция. Общий вид. Корпоративная коллекция Газпромбанка.

«Доска почёта» исследует визуальные и идеологические стратегии советской фотографии, формировавшей образ «героя труда». Художник обращается к архивам заводской прессы Дзержинска, воссоздавая процесс превращения конкретных людей — в том числе и членов его семьи — в безличные символы эпохи. Портреты, выполненные с соблюдением стилистических канонов своего времени, иллюстрируют смену визуальных кодов и типов «идеального работника» от 1930-х до 1980-х годов. Ретушь, композиция, фон и ракурс подчинены задаче конструирования идеологически выверенного образа, в котором индивидуальность растворяется в коллективной функции.

Аэрофотоснимок из заводского архива. 1960.

Павел Отдельнов. 12.02.1960. 2017. холст, акрил. 180×26.

«12.02.1960» 12 февраля 1960 года на заводе «Капролактам» в цехе № 6 произошел взрыв, вызванный утечкой газа. Ударная волна была настолько мощной, что выбила окна не только в близлежащих рабочих поселках, но и на территории Горьковского автозавода, находившегося в десяти километрах от эпицентра. Вся смена — 24 человека — погибла. Похороны проходили в условиях строгой секретности: тела захоранивали в разных частях кладбища, чтобы избежать массового скопления людей, а доступ был ограничен только для ближайших родственников. Сотрудники спецслужб оцепили территорию, были подписаны обязательства о неразглашении. Несмотря на то, что взрыв был хорошо слышен в городе, официальные издания полностью его замолчали. Художник, исследуя заводской архив, обнаружил единственный визуальный след — аэрофотоснимок руин, сделанный с вертолета вскоре после трагедии. Эта фотография стала основой для живописной работы, написанной в стилистике газетной иллюстрации.

Павел Отдельнов. Ямы. 2018. Фотографии.

Поселковая топография Дзержинска — это исчезнувшее пространство, в котором формировалась повседневная жизнь рабочих химической промышленности. Основанный в 1930 году город был окружен поселками с застройкой барачного, которые имели характерные названия: Калининский, Фибролитовый, Соловки, Ворошиловский. Каждый из них отражал особенности социальной и индустриальной структуры — от поселков золотарей до Аварийных кварталов для инженерного состава. В Ворошиловском, одном из крупнейших, насчитывалось более 10 тысяч жителей; здесь были школы, больницы, клуб, роддом и даже музыкальное училище. Однако к 1960-м годам поселки были расселены, а их следы постепенно стерлись с карты. Единственными напоминаниями о той жизни остаются погреба — полуземлянки, едва различимые в зарослях. Некогда они служили не только местом хранения продуктов, но и убежищами на случай бомбёжек или химической тревоги. В условиях постоянной угрозы техногенных аварий они становились частью повседневной инфраструктуры выживания. Эти погреба — последняя материальная метка на месте исчезнувших домов, последнее звено, соединяющее живую память семьи с ландшафтом, который стремительно теряет свои контуры.

Павел Отдельнов. Ворошиловский поселок. Аэрофотоснимок 1942 года с наложенной поверх сеткой улиц

Экспозиция выставки

Раздел «музей» на выставке «Промзона», 2019

Раздел «Музей» превращает остатки индустриального быта в экспонаты коллективной памяти: списанные противогазы, запахи цехов, случайные документы — всё это становится неотъемлемой частью городской биографии. Здесь речь идёт не о реконструкции прошлого, а о признании его осязаемого присутствия в настоящем

Дзержинск. Фото: Павел Отдельнов.

«Остров, окруженный сушей», Лилит Матевосян

Проект «Остров, окружённый сушей» Лилит Матевосян является многослойным художественным исследованием, сосредоточенным на переосмыслении места как пространства памяти, идентичности и конфликта нарративов. Отправной точкой проекта стало глубокое погружение в историю и природу Причерноморского региона Северо-Западного Кавказа — территории, с которой связана личная биография художницы. В рамках двухлетнего полевого исследования, проходившего в Сочи и его окрестностях, Матевосян обращается к культурному наследию автохтонных народов региона, в первую очередь черкесского субэтноса — шапсугов, чья история тесно сопряжена с колониальным насилием, переселениями и утратой.

Лилит Матевосян. Даже самшит не помнит. Тисо-самшитовая роща. 2012.

Художница обращает особое внимание на способы репрезентации территории: как ландшафт превращается в символ, как визуальные и текстовые коды конструируют образ «курорта» — аполитичного, обобщённого и выхолощенного. Противопоставляя официальную мифологию Сочи как «всесезонной здравницы» с реальным опытом жизни и памяти местных сообществ, художница последовательно демонтирует глянцевую оболочку и возвращает голос тем, кто в туристическом нарративе оказался стерт. Через работу с архивами, личными рассказами, фотографиями, природой и интервью Матевосян строит полифоничную и диалогическую форму высказывания, в которой личное знание и научный дискурс переплетаются.

Лилит Матевосян. Маска, село Цыпка, Туапсинский район. 2023.

Лилит Матевосян. Тюльпановое дерево, Головинка, Лазаревский район. 2023.

История, положенная в основу проекта, во многом личная, поскольку Лилит Матевосян исследует город, в котором она росла. Все образы — отголоски прошлого и часть настоящего. Место ее и ее семьи внимательно исследуется, чтобы, изучив, сохранить для будущего.

«Море волнуется», Екатерина Балабан

Екатерина Балабан. Фотография из серии «Море волнуется».

Проект «Море волнуется» (2020–2022) вырос из наблюдения за последствиями техногенной катастрофой в родном городе художницы — Березниках, расположенных на Урале. Город был построен в советское время на территории залегания калийных солей, оставшихся от древнего Пермского моря. Почти вся городская застройка стоит на шахтах. Из-за несовершенства технологии добычи и нарушенной гидрогеологии подземные воды начали проникать в выработанные пустоты, растворяя соляные пласты. Своды шахт рушились, вслед за ними проседала земля, и город начал буквально проваливаться внутрь себя. На территории Березников и его окраин образовались воронки — иногда заполненные водой, — часть города была признана зоной чрезвычайной опасности. Также была разрушена железная дорога, прекращено движение поездов, в жилых домах пошли трещины, жители начали переселяться, а здания сноситься. Пространство города постепенно начало заполняться пустотами. Художница воспринимает эту трагедию не только как следствие инженерной ошибки, но и как поэтический жест самой природы — ответ земли, в тело которой слишком долго вмешивался человек. В её интерпретации Пермское море «пробудилось», растворило остатки соли и заявило о себе. Именно в этом взаимодействии геологии, памяти и невидимой тектоники чувств родилась структура проекта, где художница погружается в историю древнего моря, исследует его ландшафт и оставшиеся следы. Она использует соль как художественный материал и символ времени — солёную воду одного из сохранившихся озёр применяет для частичного растворения отпечатанных фотографий. Для художницы эта история связана с детством, с историей ее семьи и жизни в этом месте. Все образы навеяны воспоминания того, как в ее прошлом на ее малой родине все было иначе.

Екатерина Балабан. Фотографии из серии «Море волнуется».

«Море волнуется — раз Море волнуется — два Море волнуется — три Морская фигура замри (Стихотворение из детской игры)» «The sea is rough — one The sea is rough — two The sea is rough — three Sea figure, stop dancing in the blue sea (A nursery rhyme from a game)»

«Дом памяти», Павла Маркова

Павла Маркова. «Дом памяти». Альбом, 22 × 30 × 5 см.

Проект Павлы Марковой представляет собой тонкое исследование механизмов сохранения и конструирования семейной памяти, воплощенное в форме рукотворной книги-объекта. В качестве основы художница использует найденный советский фотоальбом, приобретённый «с рук» на онлайн-платформе. Этот чужой, обезличенный артефакт становится полем личного вмешательства и переработки: его пустые страницы наполняются новыми, субъективными смыслами и образами, связанными с памятью самой художницы. В результате альбом превращается в своеобразный носитель синтетической биографии, где реальное и реконструированное, документ и художественный жест сосуществуют в общем визуальном теле.

Павла Маркова. «Дом памяти». Альбом, 22 × 30 × 5 см.

Книга включает фотографии из семейного архива, снимки, сделанные самой художницей, распечатанные кадры из домашних видео и элементы ассамбляжа. Часть изображений намеренно фрагментирована: фотографии разорваны, переработаны в коллажи или частично скрыты под графическими слоями. Подобное обращение к образу не разрушает память, но напротив, подчеркивает ее подвижную, неполную природу. В данном случае семейная память предстает перед зрителем не как линейное повествование, а как динамическая структура, формирующаяся в процессе постоянного взаимодействия с личными и культурными образами прошлого.

Павла Маркова. «Дом памяти». Альбом, 22 × 30 × 5 см.

«Долевая нить», Янина Болдырева

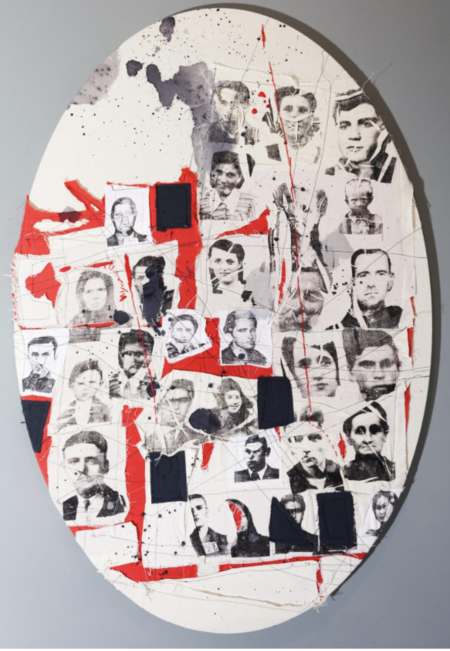

Работы Янины Болдыревой

Проект Янины Болдыревой «Долевая нить» строится вокруг личной семейной истории, в которой пересекаются индивидуальная память, коллективная травма и историческая топография принудительных перемещений. Родственники художницы были депортированы из Молдовы в Сибирь: в своей работе Болдырева метафизически проходит обратный маршрут — из Сибири в Молдову. Художница не столько воспроизводит путь предков, сколько осуществляет жест художественного и эмоционального возвращения. Это движение становится способом соединения разрозненных фрагментов памяти, в равной мере охватывающей семейную и историческую ткань прошлого.

Работы Янины Болдыревой

Александра Бетеева

Размышления о природе воспоминания неизбежно подводят к вопросу о границах между достоверным и вымышленным. Семейная память как особый тип индивидуальной и коллективной рефлексии, редко является буквальном воспроизведением событий или точной хроникой истории места и рода. Напротив, она часто носит абстрактный, фрагментарный характер, вбирая в себя элементы субъективных интерпретаций, эмоциональных акцентов и символических обобщений.

Художественная практика Александры строится на тонкой работе с семейной памятью как пространством воображаемого родства. Вдохновляясь старыми фотоальбомами, она создает образы, в которых личное прошлое становится медиатором между реальным и воображаемым, между документом и мифом, причем не имеет значения, являются ли воспоминания собственными или присвоенными. В её живописи «грезы» приобретают телесность и поэтику сновидения: художница возвращает к жизни не столько конкретные события, сколько эмоциональные коды, отраженные в событиях и связывающие поколения. Особенность её подхода заключается в способности преобразовать визуальные остатки чужих историй в универсальный язык ностальгии и любви. Семейная память у Александры — это не архив, а интуитивное поле, где формируется идентичность в отсутствии прямой принадлежности.

Заключение

Подведение итогов исследования художественных практик, основанных на семейной памяти, сопряжено с некоторой трудностью: сами эти работы, как правило, глубоко личные, неформатные и не подлежат обобщению. Тем не менее, на основе наблюдений за современной российской художественной сценой можно выявить ряд устойчивых черт изучаемого феномена. Прежде всего, семейная память в проектах выступает как форма сопротивления забвению и механизм восстановления «немой» истории. При этом память, передаваемая через поколения, чаще всего оказывается травматичной. Многие художники работают с концептом постпамяти, осмысляя травмы, к которым они не имеют прямого отношения, но которые остаются активными через семейные следы: депортации, переселения, политические репрессии, исчезновение родных мест. Память остается без прямых свидетелей, но с сохраняет множество отпечатков и следов. Характерно, что семейная история в этих практиках часто служит микромиром: художники используют биографии родственников, чтобы исследовать более широкие процессы — от колониальной политики до локального забвения. Наконец, практически все эти практики строятся вокруг заботы и соучастия: художник не присваивает память, но старается войти с ней в диалог через метафизическое взаимодействие с умершими родственниками, насильственно молчаливыми поколениями или территориями, утратившими имена. Отдельного внимания заслуживает выбор художественного языка проектов. Во многих из них центральным материалом становится фотография, однако она редко выступает в статусе самостоятельного жанра. Куда важнее становится её рецепция и переработка — фотографии сшиваются нитками, имплементируются в текстиль, покрываются живописными слоями, разрываются и заново собираются в коллажи. Тем самым, фотография теряет документальность, но приобретает подлинную плотность художественного высказывания, так как она становится не изображением, а носителем памяти. Почти всегда такие проекты требуют от художника исследовательской и аналитической работы: перед тем, как материал оформится в визуальную форму, необходим процесс сбора, изучения, сопоставления, расшифровки всех исторических материалов. Эти художественные практики существуют в форме исследований, но с сохранением эмоциональной включенности и эстетической рефлексии.

В этом их сила: семейная память здесь — не только источник искусства, но и способ прожить и проработать прошлое, чтобы дать ему форму, способную говорить.