Зачем смотреть на мертвых животных сегодня? Чучела, природа, постгуманизм

Ниже приведен фрагмент статьи о трансформациях образности таксидермических объектов в научных музеях.

Сначала обсуждается контекст развития практик производства и репрезентации чучел в Новой время, затем — перемены, настигшие таксидермические коллекции и экспозиции научных музеев во второй половине XX века.

Показываются траектории превращения чучел из рабочих объектов науки в инструмент проблематизации и историзации самих научных практик, а также осмысления новой, постгуманистической природы на территории современного искусства.

…

На протяжении нескольких столетий, начиная с XVI века, корабли и караваны везли в центры западной цивилизации из всех регионов мира десятки и сотни тысяч тел, скелетов и шкур мертвых животных. Более тонким ручейком сюда стекались останки представителей местной фауны. Тела погружали в растворы в стеклянных сосудах, а скелеты воздвигали на треноги, но самая странная участь ждала покровы мертвых животных — их набивали соломой или натягивали на манекены, чтобы получившаяся инсталляция походила на живое существо.

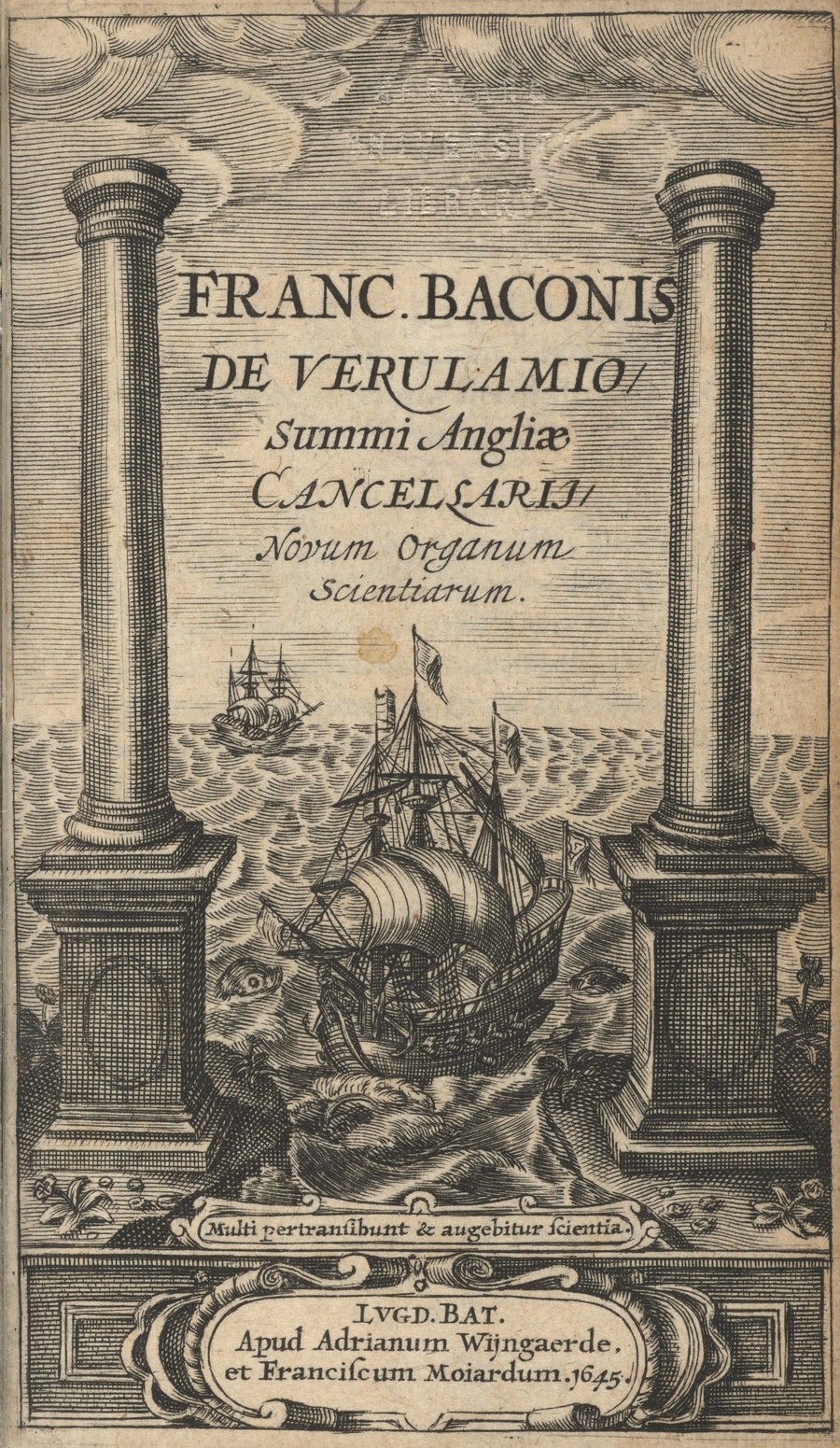

Фронтиспис трактата Фрэнсиса Бэкона «Великое восстановление наук. Новый органон».

Эта процессия смерти, не траурная и не скорбная, отнюдь не была мрачной для своих современников. Она освещалась благородным светом знания и власти, соединившихся в империю наблюдения [Daston, Lunbeck 2011, 81-114]. (Неслучайно корабль в открытом море — один из классических символов науки Возрождения и Нового времени.) Процессия менялась вместе с этим союзом. Начиная с XVI века самые необычные и поражавшие воображение тела и останки собирались от случая к случаю и демонстрировались в кабинетах редкостей (Wunderkammer, Kunstkammer) как чудеса и диковинки.

Считалось, что аномалии — это царский путь к познанию устройства природы [Daston 2000; 15-41]. Позднее в XVIII–XIX веках перешли к систематическому сбору типичных экземпляров в соответствии с представлениями формирующейся естественной истории. Столь разнородная коллекция собиралась — хранилась, изучалась и экспонировалась — в особых местах, музеях естественной истории. Музеи — продукты соединения энциклопедизма и колониализма — служили своего рода линзами, сводившими необузданное богатство того, что называли природой, к упорядоченному, обозримому и манипулируемому многообразию абстрактных типов.

Таблица Царства животных (Regnum Animale) из трактата Карла Линнея Systema Natura (1735)

Экспозиция Зоологического музея. Плаката А. Н. Шильдера, фрагмент. Ок. 1880-х гг. Источник: НА ЗИН РАН

Почему чучела?

Распространение таксидермии — часть сформировавшейся в XVII–XIX веках империи наблюдения, в которой расширение арсенала практик, техник и инструментов наблюдения и их экспансия во все новые места на планете переплетались с политико-экономическими режимами колонизационных, военных, культурных и торговых экспансий. Как и другие практики наблюдения, таксидермия переводила невидимое в видимое, ускользающее в постоянное, а абстрактное в конкретное. Она принадлежала миру больших расстояний и относительно низких скоростей. Развитие фото и видео, телевидения и спутниковой трансляции впоследствии позволит наблюдать практически непосредственно, обнулив расстояния и разогнав скорость, но это в будущем. Пока же чучела вместе с другими техниками консервации помогали решить насущную проблему науки и власти: как наблюдать на расстоянии?

Прежде всего, необходимо было решить проблему удаленности мест обитания, низкой скорости передвижения и хрупкости организмов. Немногие из них могли выдержать транспортировку, а те, что могли, были недолговечны. Поэтому от живого приходилось избавляться — экспедиции привозили останки животных, которые превращались в чучела и другие образцы. До определенного момента развития технологий наблюдение было невозможно без смертоносного и вычитающего из среды вмешательства. Музеи репрезентировали природу вне жизни и среды.

Разумеется, существовали иллюстрации, но они отличались неточностью и недостоверностью, а также были отделены от оригинала субъективностью своих создателей, художников и натуралистов. Таксидермия выигрывала у них за счет того, что позволяла увидеть животное своими глазами. Таксидермист выступал скорее посредником, чем творцом, и по мере совершенствования технологии и повышения доступности информации о животном при жизни его работа становилась все менее явной. Поэтому ею легче, чем в случае иллюстрации, можно было пренебречь, получив взамен объективность образа. В конце концов, природа предположительно сама высказывается и является в чучеле хотя бы потому, что в нем сохраняется ее кусочек.

Таксидермическая мастерская и лавка при Смитсоновском институте, ок. 1880 гг.

Таксидермические объекты позволяли не только организовать наблюдение на расстоянии, но и отсрочить его во времени. В XVIII и особенно XIX веке большую роль в науке играли архивы — особенно в астрономии (самый известный проект — Carte du Ciel, картографирование и каталогизация объектов звездного неба), филологии (архивы бумажных оттисков надписей на древних языках, например, Corpus Inscriptionum Latinarum) и, конечно, естественной истории. Как и в случае Corpus Inscriptionum Latinarum, архива стремительно исчезающих латинских надписей, разбросанных по всему культурному ареалу Римской империи, предмет естественнонаучных архивов — жизнь в ее многообразии — был недолговечен. Долговечной же может быть только форма. Не вполне очевидно, какую форму можно абстрагировать из жизни, чтобы в ней удерживалась жизнь как таковая? Чучела в какой-то мере решали эту проблему через воспроизводство видимого внешнего подобия и сохранение части оригинала (шкуры, реже тела).

Архив должен был служить фундаментом для будущих исследований и открытий. Это предполагало представление о непрерывности дисциплин, поэтому в архивы встроен элемент утопии — представление о сообществе, которое переживет все волны смены теорий («руины, громоздящиеся на руинах»), политические, экономические и социальные потрясения. Что останется в будущем от сегодняшней науки? Уже не вечные истины, а архивы [Daston 2019]. В том числе коллекции чучел.

Зоологический музей МГУ

В своем начале эта процессия из далеких стран прославляла изобилие и причудливость форм природы, в конце — пыталась сохранить образцы того, что от природы осталось и вот-вот должно было исчезнуть. Она прекратилась лишь в XX веке, но ее материальные следы — прежде всего чучела — остаются на своих местах в музеях естественной истории и по сей день.

Сегодня присутствие чучел в музеях, как и сама их идея, кажется странным. В самом деле, это потрепанные временем останки животных, убитых десятки, а то и сотни лет назад, натянутые на манекены или набитые соломой, выставленные в сумрачных залах старых музеев. Теперь они являют глазу не чудо природы, а эстетически отвратительное и постыдное наследие колониального прошлого и жестокой эксплуатации природы.

Зачем сегодня на смотреть на мертвых животных [Bateman 2013]?

В 1999 году Уиллард Бойд, бывший президент Филдовского музея естественной истории, с горечью писал, что таксидермические диорамы теперь «часто воспринимаются посетителями как мертвые зоопарки в темном тоннеле» [Boyd 1999]. Путь от захватывающего, даже возвышенного опыта, который провоцировали таксидермические экспозиции и прежде всего диорамы, до груды трупов занял чуть больше полувека.

Зал Африканских млекопитающих, Американский музей естественной истории. Создан в 1920–1930-е годы. Автор съемки: Д. Финнин

Диорама «Антилопы-прыгуны». Зал африканских млекопитающих, Американский музей естественной истории, Нью-Йорк. Автор съемки: Райан Сома

Начиная с 1950-1960-х годов музейная таксидермия оказывается в глубоком упадке. Это было обусловлено рядом факторов.

Изменилось положение музеев естественной истории. Они почти перестали быть местами актуальной науки. Ее уход начался уже в 1900-годы, когда в биологическом знании дескриптивная естественная история была вытеснена на обочину лабораторными исследованиями жизни [Raider, Cain 2008, 152-153]. Архив естественной истории маргинализировался в поле науки, биологов теперь интересовали совсем другие объекты. Музеи естественной истории перестали быть местами, где производят естественнонаучные знания, и сосредоточились на их распространении: в дальнейшем музеи науки новой формации, например, центры науки и технологий, унаследовали от них только образовательно-просветительскую функцию [Friedman 2010, 46].

Кроме того, из музеев ушла политика. Во второй половине XX века закончилась эпоха колониальной системы, и государствам более не нужно было представлять свое могущество таким образом. Изменилась научная идеология и наука стала более «техническим» делом, на первый план вышла физика. В XX веке могущество связывалось уже не с экстенсивным движением — проникновением в отдаленные земли и подчинением своему контролю планеты, — а с интенсивной экспансией вглубь по шкале масштабов строения мира к (суб)атомному уровню и к крупномасштабным структурам Вселенной. Таким образом, научно-политическая сеть, значимым элементом которой был музей естественной истории, была пересобрана на новых основаниях, и он оказался на ее периферии.

Таксидермия проигрывала более современным способам визуальной репрезентации природы — фото и видео, распространяемым телевидением и позже в интернете. Они значительно эффективнее решали проблему удаленности и сохранения, одним из решений которой когда-то стали чучела. Фильмы Discovery, BBC и подобные им переносят зрителя напрямую в среду обитания животного, позволяют наблюдать за ним с немыслимой близостью и одновременно безопасностью. Онлайн-трансляции до минимума сократили и временную дистанцию. Естественно, при наличии дома яркой картинки с животными в их естественной среде неподвижные и ветшающие мертвые животные в полутемных залах, куда еще надо было добраться, не вызывали былого энтузиазма.

Изменился моральный порядок. Все более гуманное отношение к животным и постепенное осознание своего колониального наследия сделали таксидермические объекты вдвойне нежеланными: как свидетельства жестокого отношения человека к природе и своим соплеменникам. В ряде случаев из-за этого избавлялись от целых таксидермических коллекций, что, впрочем, осуждается музейным сообществом. И, разумеется, почти исчезла практика специального убийства животных ради изготовления музейных чучел.

В результате финансирование было серьезно сокращено, причем непропорционально сильно как раз по статье сохранения коллекций естественной истории [Andrews 2013, 40]. Обеспечивать дорогостоящий уход за чучелами стало сложнее, таксидермисты почти исчезли из штата музеев, таксидермические лаборатории — из музейных зданий. Поток посетителей сильно сократился, что вынудило музеи пойти на глубокую модернизацию, в результате чего чучела и диорамы уступали место в экспозициях интерактивным инсталляциям и видео. Таксидермические коллекции прекратили пополняться или пополнялись несистематически и слабо, например, за счет добровольных пожертвований чучел и тел животных. Поскольку чучела естественным образом ветшали, в условиях затрудненного обновления вело к обеднению коллекций.

Таксидермические популяции биологических видов начали сокращаться вслед за живыми популяциями.

Между экологией и современным искусством

Вследствие этих перемен, в особенности нового этико-политического контекста, музеи естественной истории были вынуждены что-то менять в своих экспозициях и коммуникации с посетителями и, в частности, экспозиции чучел и коммуникации по поводу них. Общий тренд состоял в деконструкции «естественности» таксидермических объектов, но она могла проводиться в разных направлениях. В самой таксидермической экспозиции, а равно и научном просвещении как основном модусе коммуникации при этом часто ничего кардинально не менялось, реконтекстуализация производилась при помощи политики небольших вмешательств.

Чтобы идти в ногу с изменившейся коллективной чувственностью музеи могут дистанцироваться от чучел путем перевода их из научных объектов в объекты истории науки. Например, в Музее естественной истории в Лондоне такие объекты сопровождаются специальными табличками [Poliquin 2008, 125]:

«Музей озабочен сохранением животных в мире природы и более не занимается сбором шкур для демонстрации чучел. Экземпляры в этой экспозиции — часть исторических коллекций Музея, поэтому некоторые полиняли или демонстрируют иным следствия своего возраста. Мы считаем уместным полагаться на эти коллекции в экспозиции, даже несмотря на то, что они не вполне отражают естественный облик живых животных».

Достаточно ясно заявляется, что экспонируемое принадлежит истории и репрезентирует не столько природу, сколько прежние представления и практики обращения с живым. Правда, это весьма символический кивок в сторону истории науки, и таких табличек явно недостаточно. Музей естественной истории (и музей науки в целом) давно уже не единственный, не главный и не самый эффективный источник научных знаний. Теперь от музея стоит ждать не только и не столько трансляции научного знания, сколько критического комментария к нему. Для этого, возможно, необходимы не просто дистанцирующие таблички в духе процитированной выше, а более глубокая переработка содержания и его подачи и, возможно, более активное привлечение знаний о науке, производимых исследованиями и историей науки. Проблема в том, что в последние десятилетия отношения истории науки и музеев естественной истории стали особенно напряженными и противоречивыми.

С одной стороны, обратившись к изучению материальной культуры науки прошлого, историки науки обнаружили в музейных коллекциях огромное исследовательское поле (в каком-то смысле на смену производству естественнонаучного знания пришло производство исторического знания). С другой — публичная репрезентация науки в музеях науки практически лишена чуткости к истории своего предмета и склонна отделять трансцендентные принципы от исторических обстоятельств их создания, употребления и развития. Когда историки науки обращаются к материальной культуре науки, научная музеология, напротив, избегает ее [Bennet 1998]. Экспонаты для музея все еще в основном являются научными иллюстрациями, а не исторические источниками.

Таксидермия пока удерживается где-то на границе между наукой и историей науки, но все же в большей степени на стороне первой.

Это противоречие между антиисторичностью идеологии музея науки и историчностью унаследованного им от другой эпохи содержания, между привычной натурализацией и некомфортной денатурализацией накладывалось на другое противоречие — между этико-эстетической сомнительностью чучел и изменившимся моральным порядком, чутким к эксплуатации природы и колониальному наследию. Эти противоречия необходимо было каким-то образом если не разрешить, то сгладить. Одним из решений было включение музея в обсуждение экологической проблематики при помощи ярких вмешательств. Переосмысление таксидермических экспозиций в рамках экологической повестки — достаточно распространенное явление, особенно в начале XXI века, зачастую связанное с модернизацией музеев [Andrews 2013] и последующим ростом коммерциализации.

Реконтекстуализирующие вмешательства не меняют экспозицию, но играют на контрасте с ее нейтральным и выключенным из актуальности представлением научного знания о природе. Они могут быть материальными или дискурсивными. Пример дискурсивного дает Филдовский музей естественной истории в Чикаго, где диорамы сопровождаются нарративами о вреде, причиненном человеком животным и местам их обитания. Таким образом, иллюзия встречи с природой, порождаемая театральным реализмом музейных диорам, разрушается и внимание привлекается к убийствам и жестокостям, совершенным ради находящихся перед глазами экспонатов. Подобные нарративные дополнения, вводящие экспозицию в контекст идеологии сохранения биоразнообразия достаточно часты и даже стандартны. Они хорошо согласуются с изначальной музейной привязкой чучел к таксономическому многообразию и представляют собой скорее ее поправку на дух времени. Нас будут интересовать более кардинальные изменения таксидермической образности.

В 2019 году школьники из города Бата, вернувшись с экскурсии в Бристольский музей, под впечатлением от чучела бенгальского тигра начали искать информацию о животном, из которого были сделаны эти чучела. Чучело действительно было эффектным, но столь же травмирующим — в диораме тигр оскалился и прижался к земле, готовясь биться за свою жизнь. Даже обнаруженные крохи информации ужаснули детей, и они потребовали от музея рассказать настоящую историю чучела бенгальского тигра.

Так родился проект, сильно изменивший таксидермическую экспозицию музея. Во-первых, чучела 32 вымерших или находящихся на грани вымирания животных, в том числе Альфред, были накрыты траурными полупрозрачными саванами [Rech 2019]. Во-вторых, значимой частью экспозиции стали истории этих конкретных животных, ранее в лучшем случае известные только сотрудникам музея. Подобные истории все чаще подаются в регистре сострадания и раскаяния за жестокость предков и старших поколений.

Чучело шимпанзе под траурным саваном, Бристольский музей, 2019. Автор съемки: Фэй Кертис.

Обретение чучелами историй их прижизненного существования и страдания важно для изменения смысла таксидермии. В XVII–XIX веках и частично в XX веке животные таксидермических коллекций преимущественно анонимны. Их основная задача — служить типовыми экземплярами клеток классификации и репрезентировать колониальное богатство соответствующих государств. Иногда чучела обладали историей и именем, известными сотрудникам музея или даже широкой аудитории, но как правило это были истории человеческой деятельности, а не животных или чучел.

В XX веке чучела все чаще обретают собственную историю, личность и имена: теперь они ценны сами по себе, а не как воплощение объективирующего научного знания. Сегодня на сайтах зоологических музеев и музеев естественной истории, в их экспозициях и брошюрах часто публикуются истории жизни таких животных. Зачастую такие истории становятся важным компонентом повествований экспозиции. Разумеется, в этом есть маркетинговая и коммуникационная составляющая. Гораздо больший интерес вызывают экспонаты, воспринимаемые как персонажи с уникальной историей и именем, чем безымянные предметы коллекции. К тому же демонстрация останков животных, чем таксидермия в том числе является, все чаще оскорбляет чувства людей, потрясает жестокостью и вызывает отвращение. «Очеловечивающее» вмешательства смягчает этот эффект и перенаправляет негатив с музея на прошлое науки и человека.

Карл Эйкли (1864-1926), создатель современной таксидермии, музейный деятель, борец за сохранение африканской природы, создатель Зала Африканских млекопитающих Американского музея естественной истории

Но в большей степени это возвращение историй и личностей обусловлено переоценкой отношения к животным в сторону более справедливого и гуманного, учитывающего автономность и достоинство их жизни. Существующие таксидермические объекты — уже случившиеся смерти, они выражают отчужденные и часто полные страданий жизни животных, поэтому единственное, что в человеческом понимании можно для них сделать — сохранить память об этих животных, их истории и личностях. Это вписывается в более общий музейный поворот от преобладания эксплицитно научных тем к концентрации на человеческих ценностях и опыте [Andrews 2013, 231].

Эти эстетические и нарративные вмешательства оттесняют «незримое в видимом», удерживая материальность чучел в фокусе внимания посетителя: это именно мертвые животные, а не воплощения идеальных типов или органичности. Одновременно они разоблачают «невидимость видящего» и открыто апеллируют к его моральным чувствам, призывают помнить и скорбить об утрате. Через умерших животных, превращенных в эстетические объекты, человеку предъявляются видимые следы освоения им мира (таким образом, таксидермический объект и в новых условиях остается инструментом коллективного эмпиризма). Все это меняет способы коммуникации и смысловые оттенки экспозиций и выставок, степень инклюзивности (в том числе социальной и культурной), делает музей более чувствительным к плюралистичности мира, а музейные практики — более рефлексивными.

При этом музей по сути продолжает воспроизводить мифологему «золотого века» о некогда первозданной и невинной природе, ныне поврежденной человеком. При некоторой фактической справедливости и интуитивной очевидности эта мифологема не позволяет осмыслить природу настоящего, неотделимость от нее человеческого мира и продолжающуюся в ней жизнь на грани вымирания. Она — часть наследия научной концепции природы, и как минимум требует дополнения иными подходами к концептуализации природы. Столь необходимое критическое отношение к научной идеологии остается ахиллесовой пятой музеев науки, и это понятно по изложенным выше причинам. Тем не менее, они нашли некий выход из этого тупика.

Mark Dion. Mobile Wilderness Unit — Wolf, 2006

В новых условиях, когда научная ипостась чучел отошла на задний план, в центре внимания оказывается их художественная природа. Поэтому неудивительно, что в конце XX — начале XXI веков музеи естественной истории становятся площадками интервенции современного искусства. Этот союз давай музеям дополнительную возможность вернуть свое пространство, коллекции и архивы в актуальный культурный оборот, переосмыслить свое неоднозначное колониальное прошлое и занять по отношению к нему критическую позицию, освоить новые медиумы и способы популяризации науки, привлечь новую аудиторию и т. д.

Mark Dion. Paris Streetscape, 2017

Наиболее заметным художником, работающим с этим контекстом, является американский художник концептуалист Марк Дион, известного институциональной критикой научных музеев, идеологии научного авторитета и исторически присущей науке связи с колониализмом. Например, в 1992 году он сделал проект под названием «Наблюдение за позвоночными Центральной и Южной Америки» для Музея естественной истории Фрибурга. В музее был установлен пустой стенд, а Дион отправился в дождевые леса Бразилии и занялся там наблюдением растений, животных и рыб. Каждые несколько дней он отправлял факс с названиями видов, которые ему удалось идентифицировать, а сотрудники музея брали в запасниках или экспозиции соответствующие списку экспонаты (в том числе чучела) и выставляли их на стенде.

В этом проекте Дион по сути возвращается к эмпирической логике организации кунсткамер и кабинетов чудес в XVI–XVII веках. По замыслу самого художника, проект подвергал деконструкции место человека как невидимого и исключенного центра систематики природы: выводил из невидимости ученого как автора воплощенной в экспозиции систематики и демонстрировал произвольность последней.

Другой его близкий по замыслу проект — инсталляция «Классический разум (Scala Naturae и „Космический кабинет“)» (1994/2017). Она представляет собой белую деревянную лестницу, иллюстрирующую аристотелианскую лестницу бытия. На ее ступенях — музейные образцы природы от рукотворных предметов, минералов и грибов на первых ступенях до чучел лисы и утки на предпоследней и бюста Аристотеля на последней, верхней.

Mark Dion. Scala Naturae. 1994

Такое делегирование высказывания и контекстуализации таксидермии внешним акторам позволяет музею сохранять ориентацию на трансляцию объективного научного знания, одновременно допуская в своем пространстве критическую рефлексию инструментов и идеологии этой трансляции. Возможно, дальнейшее существование музейной таксидермии связано как раз с таким двойным использованием, возвращающим в музей художественность таксидермии.

На пути к новой природе

В проекте 1993 года «Бетонные джунгли» Дион встраивал в похожие на музейные диорамы городские ландшафты из хлама (баки и шины, ящики и макулатура, ржавый велосипед и пластиковые вещи) чучела диких животных, адаптировавшихся к городской жизни (енота, лисы, белки, опоссума, птиц). С одной стороны, в этих инсталляциях критиковался экзотизм музея естественной истории (природа — не только где-то далеко, но и в самих наших городах) и абстрактность того, что там подразумевается под природой. С другой — подчеркивалась условность разделения природы и искусственной среды. Этот последний момент — важный первый шаг к переосмыслению вшитого в западный здравый смысл понимания природы. И таксидермия может быть в этом полезна своей характерной визуальностью и материальностью.

Mark Dion. Concrete Jungle, 1993

Mark Dion. Concrete Jungle, 1993

Речь идет о вновь создаваемых таксидермических экспонатах и экспозициях, возникающих не в рамках систематизирующих и объективирующих усилий научного разума, а как проявление самой этой новой природы, поглощающей оппозицию естественного и искусственного.

Прежде всего, это чучела эндлингов, последних известных представителей своих, теперь уже вымерших, видов. После смерти их сохраняют в качестве чучел (endling taxidermy) в память об уничтоженном человеком виде и в назидание будущим поколениям сохранять биоразнообразие. Их список достаточно велик, и в последнее время таких чучел по понятным причинам становится все больше. Самым известным примером является последний представитель подвида абингдонская слоновая черепаха, Одинокий Джордж [Bezan 2019]. Он стал знаменитостью и символом Галапагосских островов еще при жизни. Чтобы сохранить подвид, ученые на протяжении нескольких десятилетий безуспешно пытались получить от него потомство, подбирая самок генетически близких видов. Одинокий Джордж умер от старости в 2012 году в возрасте около 100 лет. Его сохранили в виде генетических данных и чучела в Зале Надежды Исследовательской станции Чарльза Дарвина на о. Санта-Круз (Галапагосские острова).

Lonesome George, Charles Darwin Research Station

Примером еще одного жанра является таксидермическая коллекция из 25 чучел животных, погибших из-за несчастных случаев в результате столкновения (порой буквального) с антропогенной средой. Эту коллекцию под названием «Сказки мертвых животных» с начала 1990-х годов собирает куратор Роттердамского музея естественной истории Киис Моликер. Самые яркие ее экспонаты — еж Макфлурри, умерший из-за того, что его голова застряла в стаканчике из-под мороженого Макфлурри, куница ЦЕРН, поджаренная 18000-вольтным трансформатором Большого адронного коллайдера, и воробей, сорвавший почти поставленный голландской командой рекорд по постройке домика из 23000 пластинок домино [Quell 2018].

McFlurry Hedgehog. Dead Animal Tales, Natural History Museum Rotterdam

Dominomus. Dead Animals Tales, Natural History Museum Rotterdam

CERN weasel. Dead Animals Tales, Natural History Museum Rotterdam

Казалось бы, логика этой экспозиции в большей степени близка к кунсткамере: это собрание уникальных случаев, курьезов. Однако каждый из случаев типичен — птицы разбиваются, врезаясь в окна, куницы действительно регулярно перекусывают провода в трансформаторных будках, ежики и правда застревают в стаканчиках из-под мороженого, птицы залетают в огромные залы торговых и выставочных центров и гибнут там, и т. д. В противовес аналитической регулярности таксономии, к которой отсылали классические таксидермические экспозиции, каждый из роттердамских экспонатов, как и эндлинги, отсылает к рутинизации и систематичности насилия, совершаемого, намеренно или нет, человеческой цивилизацией над природой. В роттердамской коллекции и таксидермии эндлингов доводится до предела реконтекстуализация таксидермии в экологической повестке.

В отличие от паллиативного перетолкования музеями чучел как аллегорий поврежденной, но некогда чистой природы, здесь изначально строится образ новой или, быть может, постгуманистической природы, не ограниченной противопоставлением природного и культурного, естественного и искусственного, объективного и художественного. Пространство таксидермической экспозиции здесь уже не опирается на эти различия и не репрезентирует якобы дистиллированную «саму» природу, а предъявляет реальность новой природы, неотделимую от ее онтологического производства технонаукой.

В 2001–2006 годах художники Брандис Снэбьорнсдоттир и Марк Уилсон изучали «популяцию» чучел белых медведей на территории Великобритании. Они искали места пребывания последних экземпляров, старались выяснить всю возможную информацию по каждому из них и делали фотоснимки. Художникам удалось собрать данные по 34 особям, сохранившимся в разном состоянии в музеях, цирках, трофейных комнатах, пабах и жилых домах. Некоторых из них удалось заполучить для выставки по итогам этого проекта, названного в честь хозяина медведей из эскимосской мифологии: «Нанук: плоский и синий. Культурная жизнь полярных медведей». В экспозиции, расположившейся в галерее Спайк Айленд, Бристоль, помимо 10 чучел белых медведей были представлены фотографии их нынешних мест обитания и данные по каждому из найденных чучел.

Bryndis Snaebjornsdottir, Mark Wilson. nanoq: flat out and bluesome, 2001-2006

Bryndis Snaebjornsdottir, Mark Wilson. nanoq: flat out and bluesome, 2001-2006

Bryndis Snaebjornsdottir, Mark Wilson. nanoq: flat out and bluesome, 2001-2006

Bryndis Snaebjornsdottir, Mark Wilson. nanoq: flat out and bluesome, 2001-2006

В этом проекте, выполненном в рамках широкого поворота к материальности и объектам в искусстве и теории, таксидермические объекты занимают место животных в музее и предстают самостоятельными историческими объектами, обладающими собственным достоинством. Более того, если новая природа действительно безразлична к разнице естественного и искусственного, то сотни популяций чучел по всему миру — полноправная часть этой природы, а не ее болезненная имитация.

Чучела менялись вместе с обширной и разнородной сетью, элементом которой стали, попав в музеи естественной истории. Менялось соотношение ее элементов — науки, музея, государства, морального порядка, животных и т. д. — менялся и режим существования чучела.

Чучело проделало путь от рабочего объекта науки до художественного объекта и предмета истории науки, от инструмента натурализации научных и моральных представлений до инструмента критической рефлексии над устройством науки, ее идеологии и местом человека в мире, от репрезентации природы через систематику до репрезентации систематичности насилия как основания новой природой. В эпоху, столь неудачно названную антропоценом, когда научно-техническая трансформация планеты и ее последствия стали болевыми точками западной коллективной чувственности, для чучел, возможно, еще найдется работа.

Катя Исаева. Горилла в ярости. Севкабель, Санкт-Петербург, 2021

Таксидермия остается востребованным инструментом для коммуникации по поводу природы, науки и власти, но это уже не однонаправленная и якобы объективная репрезентация природы, а по сути — натурализированных научных представлений. Теперь это сложная коммуникация об актуальной научной и экологической повестке, истории и контингентности научного знания и практик, об использовании природы и злоупотреблениях ею, месте человека в природе и животного — в истории и культуре.

Для меняющейся на фоне экологического кризиса и усиления экологических дискурсов коллективной чувственности чучела оказываются настолько архаичными, что становятся актуальными, настолько же дикими в своем происхождении, насколько же критически заточенными.

На первый план выходит их искусственность, гибридность, монструозность, странное положение между непристойными останками и «святыми мощами» экологической религии первозданной природы.

Во-первых, будучи артефактами прежней, догенетической «аналоговой» науки (а заодно и «аналогового» мира), сегодня они за счет нарочитой архаичности и удаленности от исчислений и расшифровок генетических последовательностей противостоят редукции жизни к молекулярным реакциям или системе взаимовлияния генотипа и фенотипа и, в конечном счете, перспективе манипуляций жизнью на молекулярном уровне.

Во-вторых, в оптике постгуманизма, все больше захватывающего популярную и гуманитарную культуру и переживание современности, мир предстает именно таким, каковы эти чучела. Не прозрачное, исчислимое и рафинированное пространство идеальных типов или молекулярных реакций, а скоропортящийся, распадающийся бриколаж техники, органики и изымаемых из недр минералов. Он существует конкретными ситуациями и местами, фрагментирован, только частично упорядочен множеством порядков, наполнен переплетенными генеалогиями и жизнью на протяженной грани вымирания. Вполне возможно, что после упадка таксидермии во второй половине XX века и ее «экологического» ренессанса мы увидим возвращение старых коллекций музеев естественной истории с новой моральной миссией и вестью о новом мире и новой природе.

Библиография

Aloi 2018 — Aloi G. Speculative Taxidermy: Natural History, Animal Surfaces, and Art in the Anthropocene. New York: Columbia University Press, 2018.

Andrews 2013 — Andrews E.L. Interpreting Nature: Shifts in the Presentation and Display of Taxidermy in Contemporary Museums in Northern England (PHD thesis). The University of Leeds, 2013.

Bateman 2013 — Bateman V. Why Look at Dead Animals? Taxidermy in Contemporary Art (MA thesis). OCAD University, 2013.

Bennet 1998 — Bennet J. Can Science Museums Take History Seriously? // The politics of display: museums, science, culture / MacDonald S. (Ed.). London: Routledge, 1998. P. 149-157.

Bezan 2019 — Bezan S. The Endling Taxidermy of Lonesome George: Iconographies of Extinction at the End of the Line // Configurations. 2019. Vol.27. № 2. P.211-238.

Daston 2000 — Daston L. Introduction. The Coming Into Being of Scientific Objects // Biographies of scientific objects / Daston L. (Ed.). The University of Chicago Press, 2000. P. 1-14.

Daston, Lunbeck 2011 — Histories of Scientific Observation / L. Daston, Lunbeck E. (eds). Chicago; L.: University of Chicago Press, 2011.

Daston 2019 — Daston L. The Accidental Trace and the Science of the Future: Tales from the NineteenthCentury Archives // Photo-Objects: On the Materiality of Photographs and Photo Archives in the Humanities and Sciences / Bärnighausen J. et al. (eds.). Edition Open Access, 2019. P. 83-90.

Poliquin 2008 — Poliquin R. The Matter and Meaning of Museum Taxidermy // Museum and Society. 2008. № 6 (2). P. 123-134.

Rader, Cain 2008 — Rader K., Cain V. From Natural History to Science: Display and the Transformation of American Museums of Science and Nature // Museum and Society. 2008. № 6 (2). P. 152-171.

В оформлении обложки использована работа Mark Dion. Antarctic Landscape in Black and White, 2016.