Становление японского пейзажа в технике ксилографии укиё-э

Рубрикатор

1. Концепция 2. Намбан: голландцы на гравюрах и ширмах 3. Возвращение европейских техник и мотивов 4. Попытки скопировать голландские офорты 5. Появление уникального японского стиля на основе совмещения техник и сюжетов 6. Пример влияния на запад 7. Выводы 8. Источники

Концепция

Укие-э — основной и самый известный вид ксилографии в Японии. Такие гравюры насчитывают огромное количество жанров и направлений, изображающих людей (Юнга, Бидзин-га, якуся-э, Муся-э и пр.), животных (кате-га) или предметы, но самыми интересными для меня являются уки-э (перспективные изображения), фукэй-га и пейзажи, появившиеся значительно позже прочих. Техника многоцветной печати и использование градиентов и незакрашенной бумаги создают уникальный эффект погружения, даже несмотря на то, что художники, в большинстве своем, не стремились к реализму и правдоподобности. Япония достаточно долгое время была закрытой и изолированной страной, особенно для Европы, и вся коммуникация шла через Китай, а значит культура, например Голландии, какое-то время попадала туда нечасто и исключительно в «переработанном» виде. Однако, когда сформировавшееся на основе этих факторов искусство «страны восходящего солнца» вышло за ее пределы, им были впечатлены многие великие импрессионисты, такие как Клод Моне и Винсент Ван Гог. Многоцветная печать была настолько уникальна и необычна для европейцев, что появлялась у многих выдающихся коллекционеров, и даже есть в коллекции Эрмитажа в Санкт-Петербурге и Британского музея в Лондоне. И именно пейзажи, фукэй-га, и ландшафты оказали наибольшее влияние на искусство европейских мастеров.

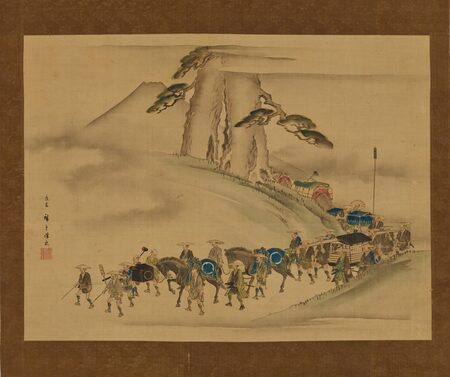

Становится интересно откуда пошли и как появились те особенности и условные каноны, которые мы знаем? Как именно японские пейзажи и уки-э, перспективные картины в том числе помещений, сделанные в технике ксилографии обрели свои «классические» и узнаваемые особенности, в числе которых образность, сочетания цветов, одновременная простота и детализация при минимальном количестве линий за счет акцента на ключевых контурах? Через какие преобразования они проходили и что в большей степени влияло на их внешний вид к XIX веку? Почему, несмотря на влияние других стран и даже подражание их творчеству в определенные промежутки времени, пейзажи укие-э сохранили в себе изначальные особенности и своеобразие, и именно после периода «копирования» гравюр других стран ландшафтные картины обрели популярность? На эти вопросы я постараюсь ответить в данном визуальном исследовании, рассмотрев последовательно работы самых известных мастеров укиё-э XVII–XIX веков, например Кано Найдзен, Утагава Тоехару, Сиба Кокан, Кацусики Хокусай и Утагава Хиросиге. Так будет понятна история тенденций, трендов и изменений в пейзажной ксилографии, связанных с влиянием как внешних факторов, например европейского и китайского искусства, так и внутренних — политика и смена власти.

Гравюры в стиле укиё-э — основной и самый известный вид ксилографии в Японии. Эта форма искусства стала популярной в городской культуре Эдо во второй половине XVII века.

Слово укиё (дословно «картины изменчивого/плывущего мира») является омофоном к буддистскому термину «мир скорби», но записывается другими иероглифами. Первоначально термин «укиё» употреблялся в буддизме как обозначение «бренного мира печали», но в эпоху Эдо (XVII–XIX), с появлением специально отведённых городских кварталов, в которых процветал театр Кабуки и находились дома гейш, термин был переосмыслен, и зачастую его стали понимать как «мир мимолётных наслаждений, мир любви».

До наступления второй половины XVII в. история укиё-э может отслеживаться только по картинам, нарисованным кистью (никухицу укиё-э). Хотя первые более или менее значимые отпечатки с деревянных досок появились примерно в 1660 г., лишь на начальном отрезке XVIII в. гравюры укиё-э опередили по популярности произведения живописи.

Намбан: голландцы на гравюрах и ширмах

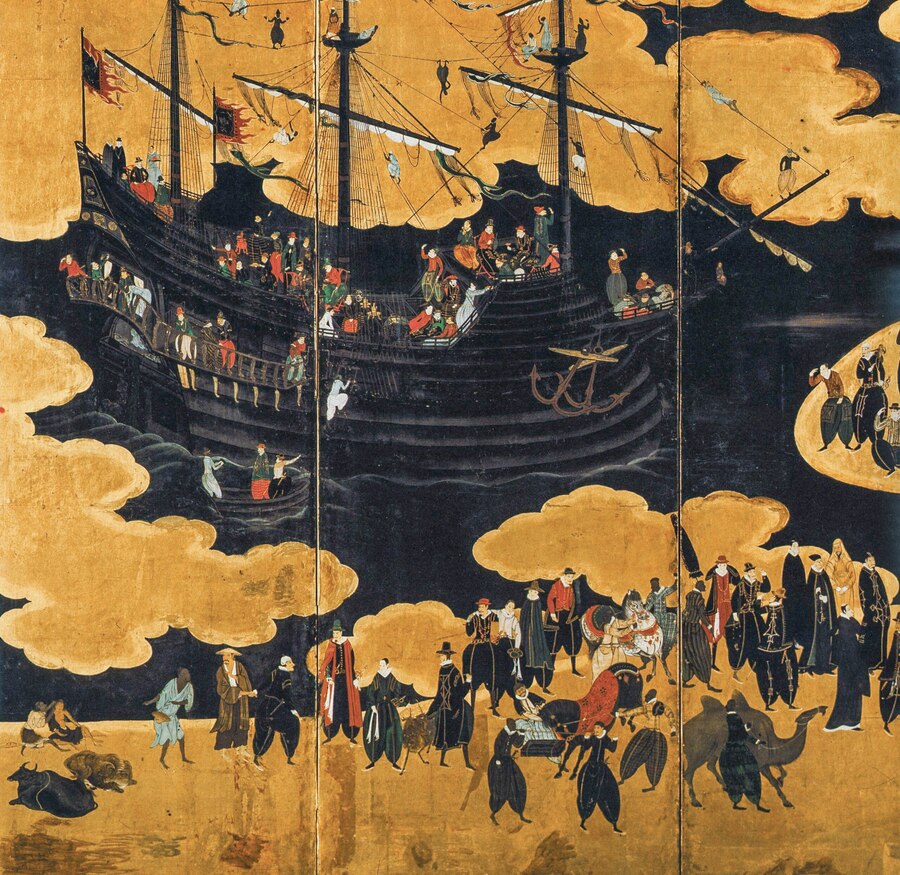

В Японии «намбан» изначально означал европейцев, впервые ступивших в XVI веке на южные окраины японских островов — португальцев, испанцев, фламандцев и др. Приоритет тогда принадлежал испанцам и португальцам, а затем «намбан» стали называть всех европейцев — и испанцев, и португальцев, и голландцев. Хотя последних больше называли «рыжими» («Kōmō», 紅毛), что относится и к британцам. Редкие гости — «варвары с юга» — стали объектом художественного творчества на многих японских гравюрах, полотнах, ширмах.

Европейцы на ширмах намбан, неизвестные авторы

Кано Найдзен «Португальцы в Японии»

Деталь намбан, приписываемого Кано Найдзен 1570-1616 / Португальский корабль с намбэн «Португальцы в Японии»

Кано Найдзен «португальский корабль»

Искусство намбан появилось впервые после прибытия первых португальских кораблей на Кюсю в 1543 году. Иностранцы вызвали любопытство у японцев из-за внешнего вида, странных обычаев и товаров, которые были привезены в Японию. Копии европейских картин, сделанные на японский лад, а также изображение иностранных кораблей и воинов были популярной темой в искусстве. Позже художники школы Кану присоединились к художникам школы Тоса в сочетании японских традиционных стилей живописи с иностранными предметами. Однако тогда каноны западного искусства, такие как линейная перспектива, не успели оказать значительное влияние. Падение популярности намбан с конца XVI века связано с закрытием Японии и запрещением христианства.

Возвращение европейских техник и мотивов

Уки-э (浮絵 «парящая картина») — жанр японской гравюры укиё-э, отличительной особенностью которого является использование прямой линейной перспективы. Реже термин используется для обозначения других видов живописи, в которых заметно применение техники перспективы.

После закрытия Японии в 1640-х годах процесс обмена культурами, материалами и техниками Европой приостановился. Отношение к христианскому миру и искусству сильно изменилось. Началась эра хоть и не абсолютной, но все же изоляции, которая длилась около ста лет: торговля с Китаем и западным миром осуществлялась в одном из портов западной Японии — Нагасаки. Чрезвычайно важно иметь в виду, что западное влияние было слабым и непрямым, через Китай: запрещалось все, что было связано с Западом и западной культурой. Даже японцам за границей не разрешалось возвращаться домой, и если они пытались, их ждала казнь. Катализатором этого изгнания стало восстание Шимабары с декабря 1637 года по апрель 1638 года. Сёгунат обвинил христиан в восстании на полуострове Симабара Кюсю, хотя многие из 35-40 тыс. человек, убитых во время беспорядков, были приверженцами этой религии, и многие протестующие были крестьянами, недовольными повышением налогов а не религиозными вопросами. Только в 1720 году и появляется указ сёгуна о разрешении ввозить и переводить на японский голландские и китайские книги, в которых были примеры работ в западных техниках, уже «переработанных» китайцами. Таким образом, появление пейзажа и ландшафта как отдельного жанра в японской ксилографии, и его становление связаны с особенностями проникновением в Японию преобразованных западноевропейских методов линейной перспективы, светотени и моделировки.

Утагава Тоехару «Торжественное представление Кагуры, проведенное в двух святынях в Великой святыне Исе» 1770

Утагава Тоехару «интерьер театра кабуки» 1776

Утагава Тоехару «Семь богов удачи, празднующих свое долголетие» 1770-80е

Китао Масаеси «Несколько сцен седьмого акта, Чушингура показана одновременно, Юраносукэ, дом» 1770-80

Изначально в жанре уки-э изображали помещения и замкнутые пространства, в которых было легче передать перспективу, используя предметы мебели, колонны и татами. После освоения техники перспективы стали изображать и городские пейзажи, иногда европейские. В конце 1760-х гг. Утагава Тоёхару, одним из первых, начал изображать виды города Эдо с применением линейной перспективы, предвосхищая появление пейзажей Хокусая и Хиросигэ примерно на полстолетия. Известно, что Тоёхару тогда (1736-1764) проживал в районе Камигата (Киото и Осака) и мог видеть картины иностранных мастеров, но особое влияние на него оказали уки-э Маруяма Окё можно даже говорить о некотором заимствовании сюжетов и композиций. Например, источником укиэ Тоёхару «Заграничный пейзаж» послужила работа Маруяма Окё «Озеро в Китае». Тоёхару расширил пространство влево, добавив ряд построек, соединенных мостом. Он повторил горизонтальные штрихи на воде так же, как это делал Окё. Одинаковая манера исполнения деревьев, гор на дальнем плане, дорожек, соединяющих берег озера с павильоном, без сомнения, были подсказаны укиэ Маруяма Окё.

Утагава Тоехару «заграничный пейзаж»

Утагава Тоехару 1770-е

Утагава Тоехару «вид на рыбалку» 1760-70

Утагава Тоехару «Вид на людей, наслаждающихся прохладой возле моста» 1771

Утагава Тоехару «Фестиваль Бензайтен в храме Ицукусима в провинции Аки» 1773-77

Утагава Тоехару «Конкурс по стрельбе из лука в храме Сандзюсангендо, Фукагава»

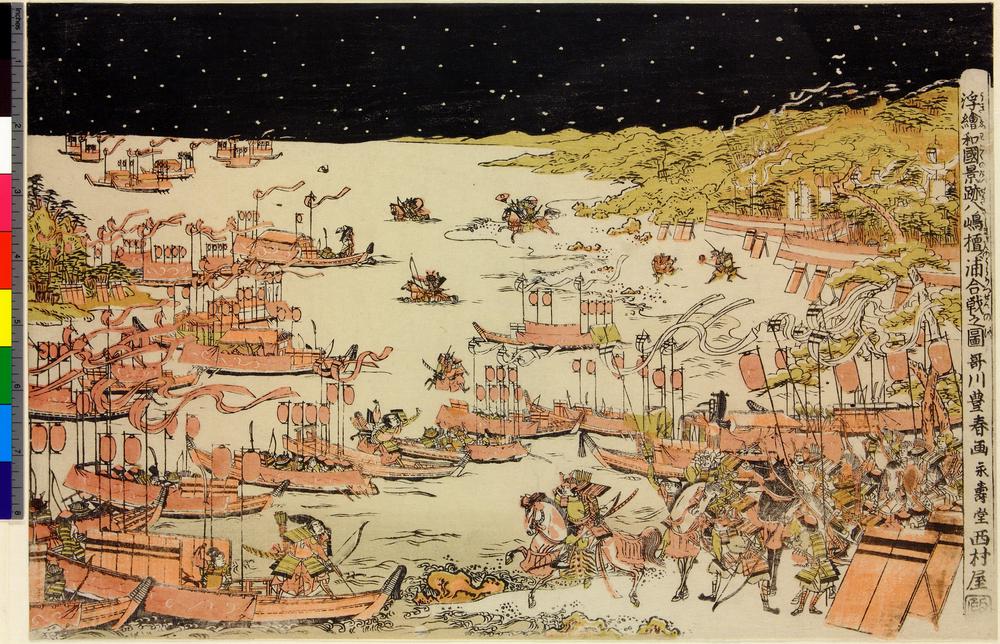

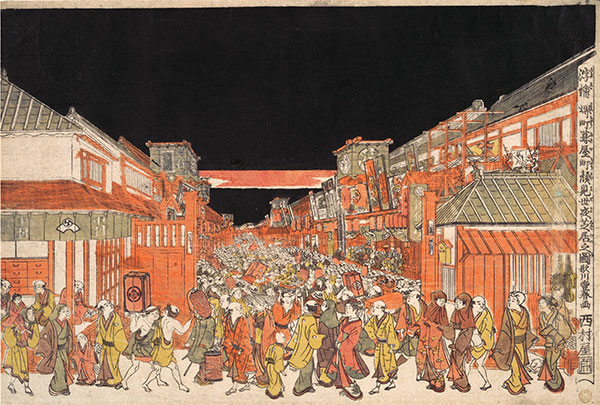

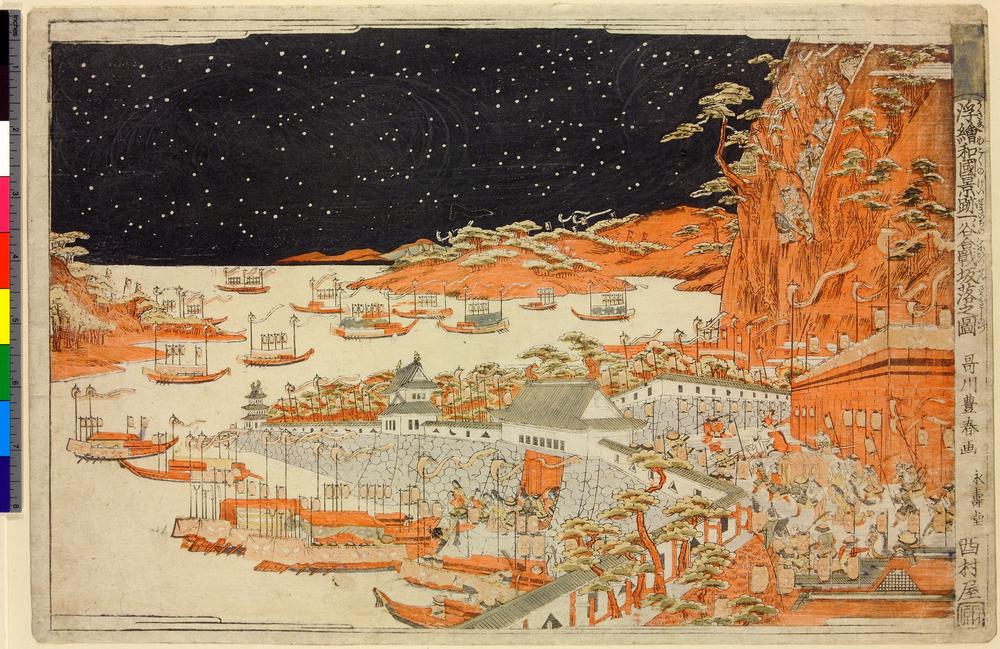

Утагава Тоехару «Перспективный вид театров Сарай-чо и Фукия-чо в ночь открытия» 1780/Утагава Тоехару «Спуск по обрыву в битве при Ичинотани"/Утагава Тоехару «Битва при Ясиме, битва при Даннуре"1717-50

«Порт на юго-востоке Голландии» Утагава Тоехару ок.1770

Примерно в 1745 г. была разработана техника приводки следующих один за другим блоков, с которых на один и тот же лист наносились отпечатки разных цветов. Гравюры, изготовлявшиеся этим способом в одном или двух цветах, назывались бэнидзури-э («картины в красном цвете»). Самым ярким цветом на них был красный (его получали из лепестков ложного шафрана — бэнибана). Первые многоцветные гравюры появились не ранее 1764 г. Это событие было тесно связано с внезапной популярностью работ Судзуки Харунобу. К 1766 г. почти все мастера укиё-э работали в стиле Харунобу. Эти новые гравюры, называвшиеся нисики-э («парчовые картины») или эдо-э («эдоские картины»), представляли финальную стадию технического прогресса в области цветного печатания, достигнутого в эпоху Эдо.

Попытки скопировать голландские офорты

Фукэй-га — пейзажи, обязательно являющиеся видами естественной природы, сельскохозяйственных угодий и деревень Японии. Иногда в композицию работы могли быть добавлены элементы жанровой картины Ещё отличительной особенностью Фукэй-га является большая детальность изображения, не совсем типичная для традиционного японского изобразительного искусства. Развитие художественных традиций и пик популярности японского художественного направления фукэй-га пришлись на 19 век.

В пейзажах этого периода отображается, собственно, новый принцип осмысления реальности, обнаруживается стремление к правдивости и достоверности изображения природы. Подобное внимание к точности некоторых деталей в передаче местности связано c формированием в рамках традиционной эстетической системы тенденций реалистического изображения действительности.

Шиба Кокан «Вид на Мимэгури с реки Сумида» Первая медная гравюра в Японии 1783

Шиба Кокан «Чайная для пап в Хиру» 1784

Сиба Кокан «Мост Регоку» 1787

На данной картине даже присутствует надпись на голландском, нанесенная изначально зеркально, хотя и до, и после все подписи выполняются в узкие-э японскими иероглифами. Либо Кокан демонстрирует пик популярности зарубежной живописи и гравюры в Японии. После его копий, которые он также выполнял маслом на холстах, популярность начнет возвращаться к традиционным техникам, отражающим больше состояние и настроение, а детализирующие только ключевые детали, по которым узнается местность.

Кацукава Сюнко «Восход солнца за островом Эносима в провинции Сагами» 1790-1810

На последней работе «Восход солнца за островом Эносима в провинции Сагами» уже видны черты того японского пейзажа, который в XIX веке обрел популярность за пределами родины. Это переходный этап, и хоть он еще не имеет той минималистичности, уже можно наблюдать отход от однообразных штрихов гравюр, подражающих офортам. «Пустота» снова становится лаконичной частью композиции, природа упрощается до обтекаемых форм и заливок с некоторыми деталями. Здесь уже не просто подражание, а начало сочетания классических японских линий с приемами перспективы.

Появление уникального японского стиля на основе совмещения техник и сюжетов

Вместо более прочного усвоения западных методов художники укиё-э постепенно возвращались к традиционным идеям и техникам, особенно к си-сё-га-ити — «тройственному союзу поэзии, каллиграфии и живописи», в своих пейзажах. Через определенный период времени их первоначальное увлечение эффектом светотени, например, практически было забыто, хоть и оставило следы в техниках, композициях и сюжетах.

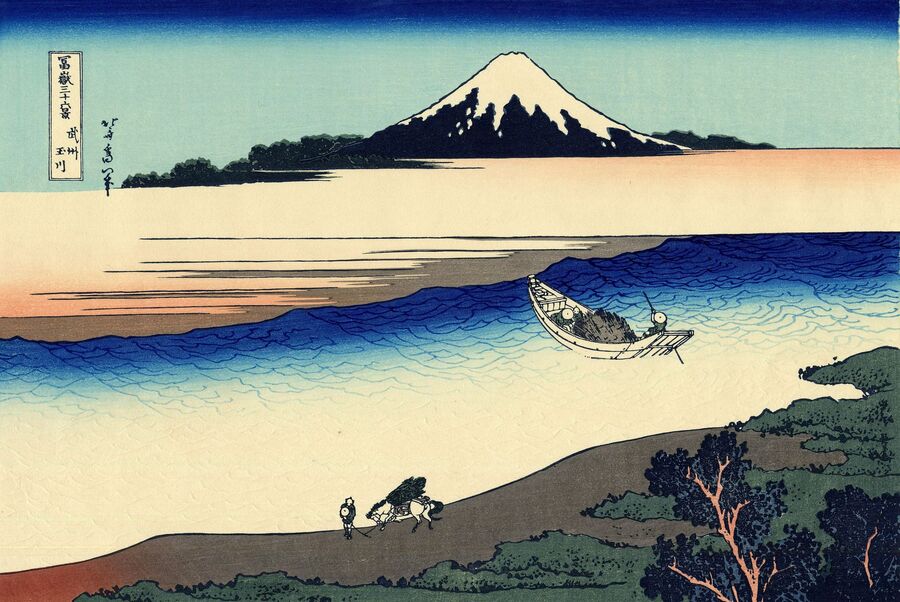

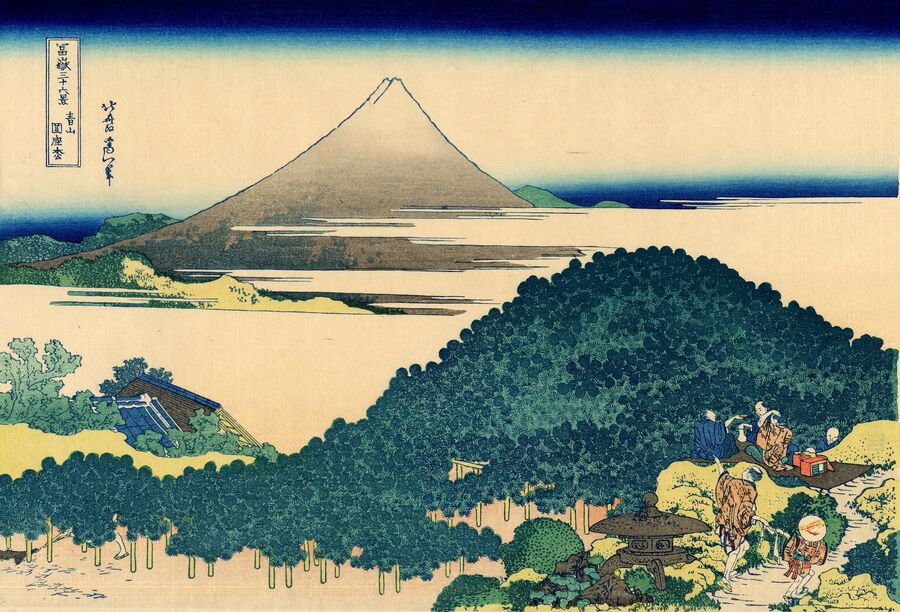

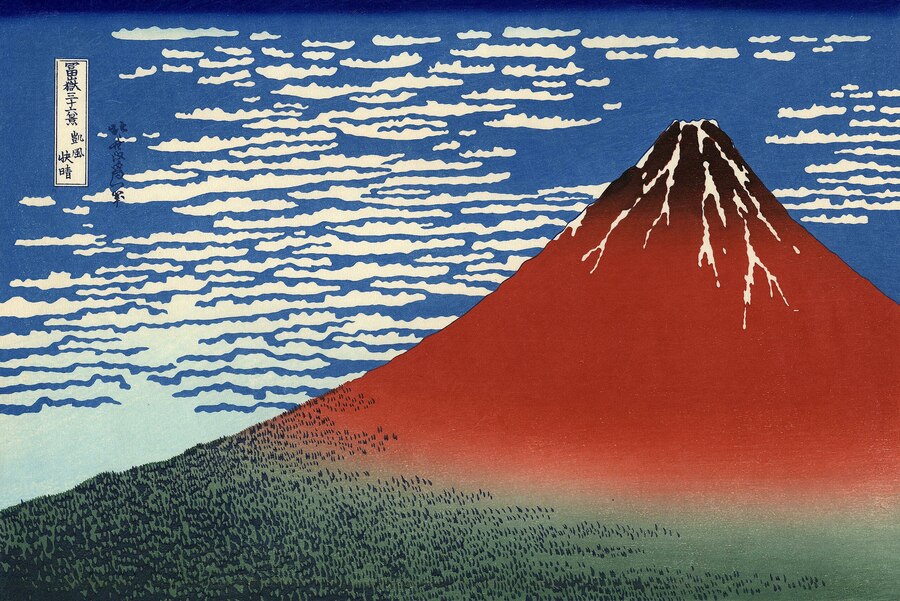

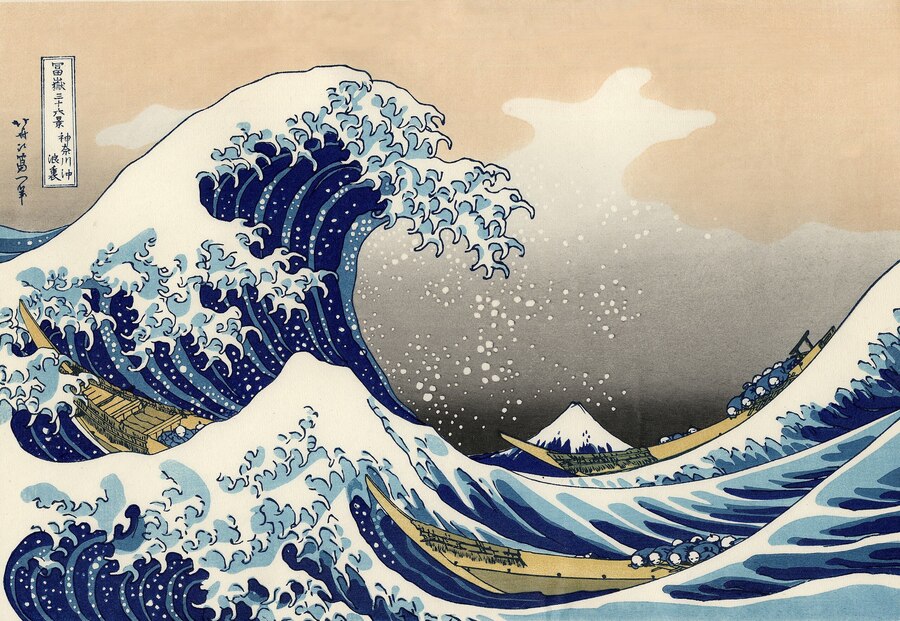

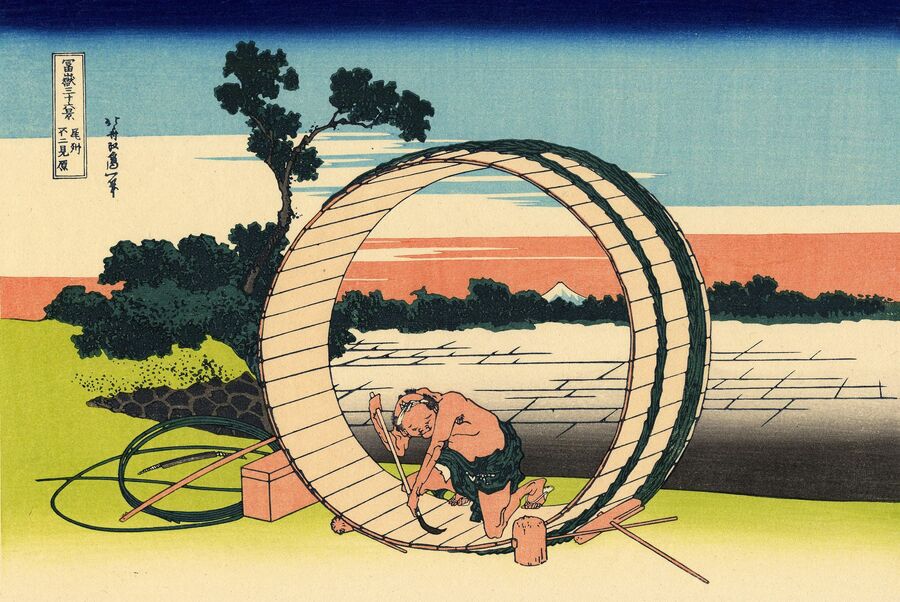

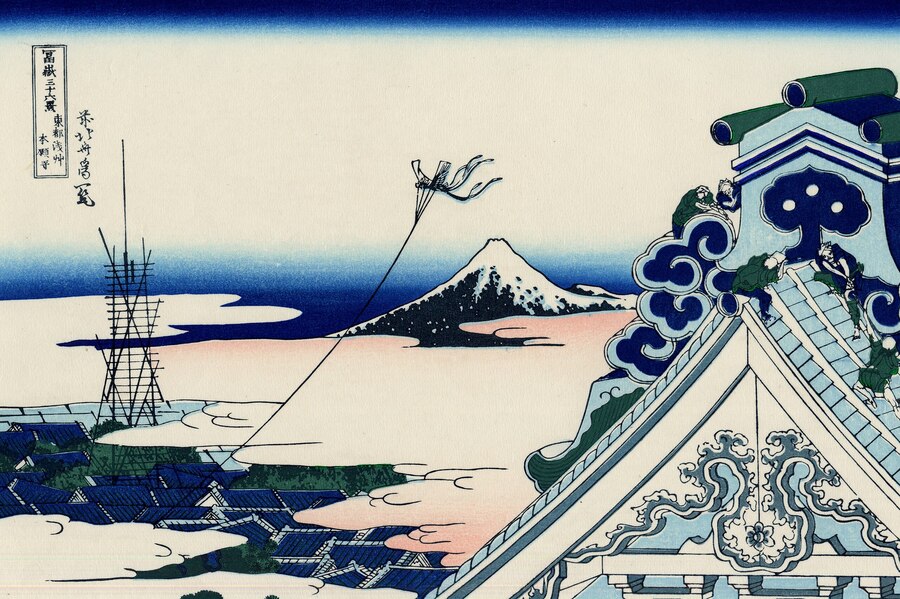

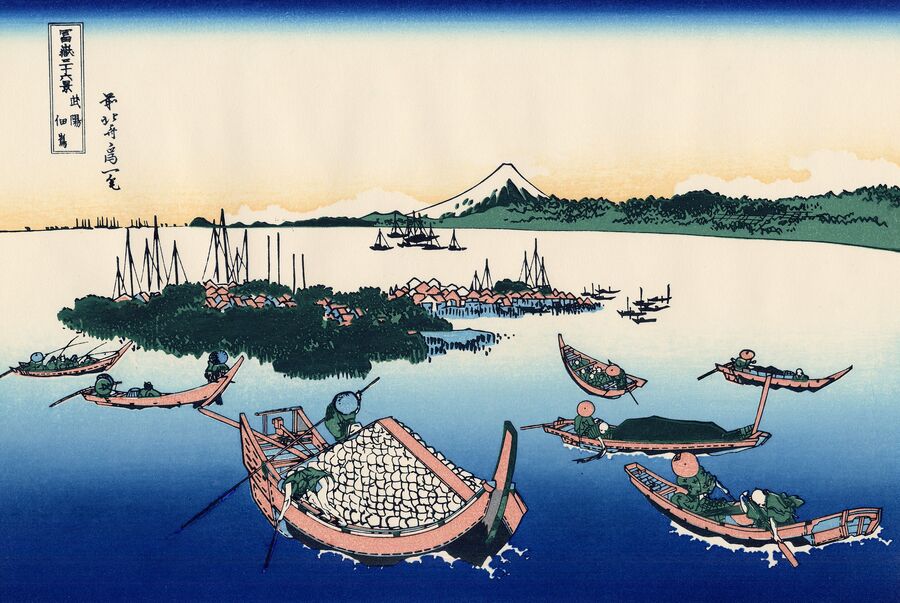

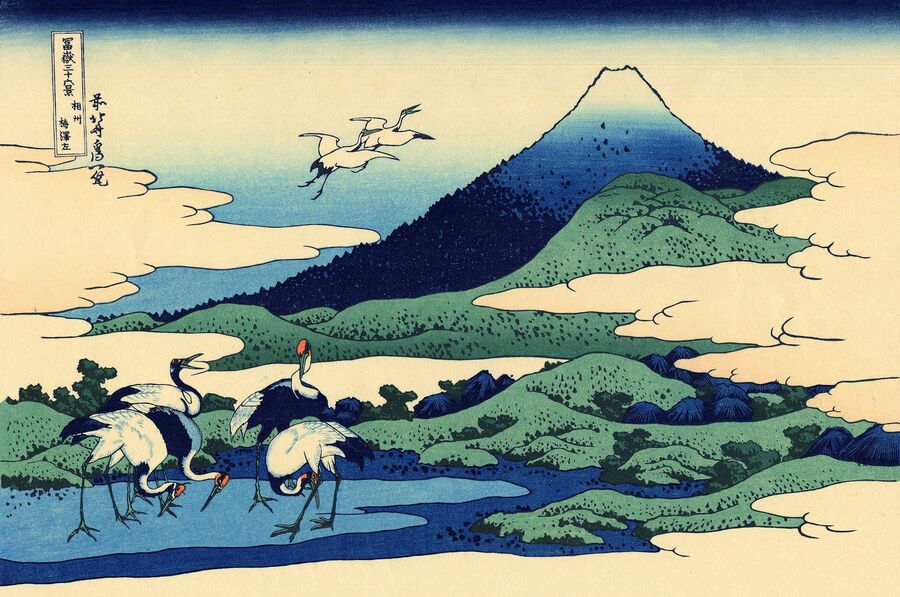

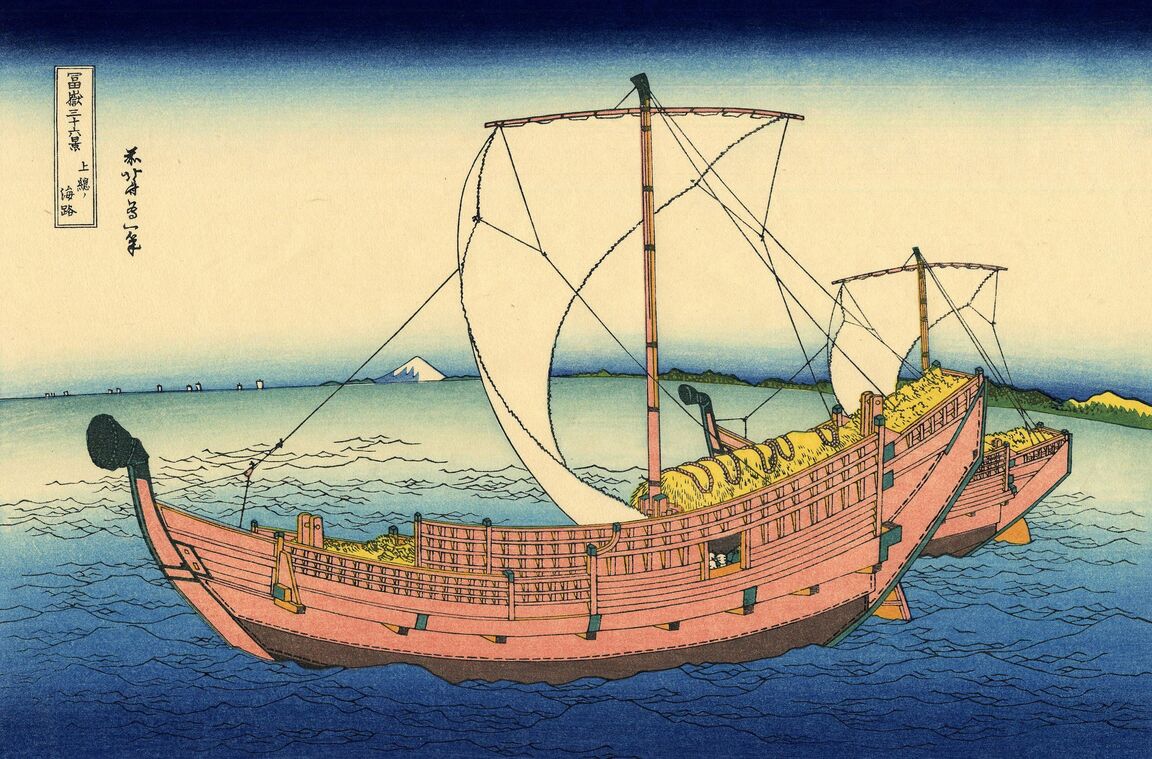

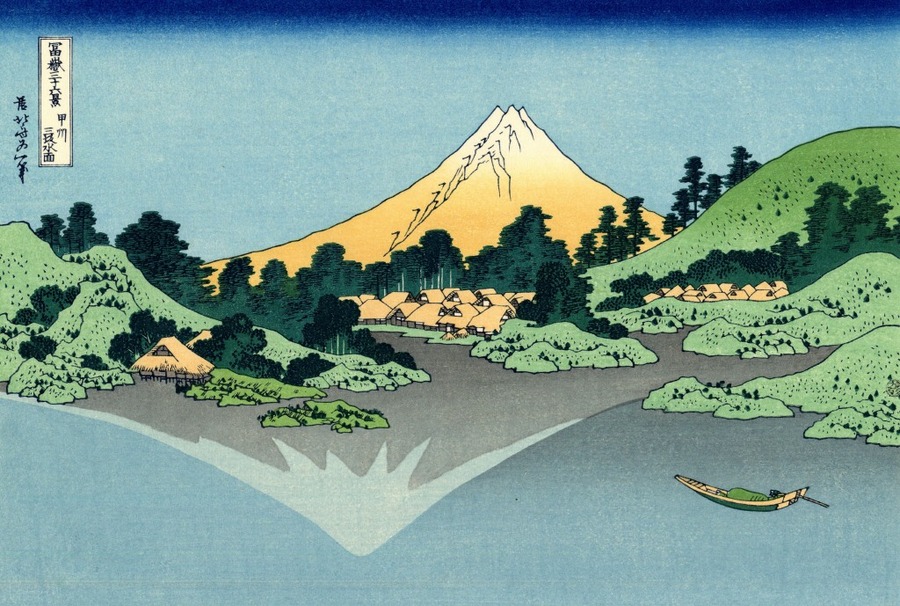

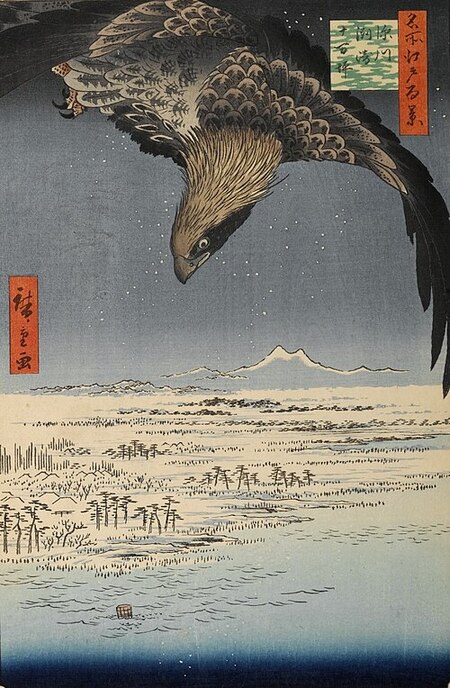

Популяризация пейзажных гравюр стала относительно поздней в истории укиё-э. До выхода серии «Тридцать шесть видов горы Фудзи», 1823 Хокусаи ландшафт как самостоятельный объект для укиё-э был практически неизвестен. Гравюры, изображающие природу, были в основном подражанием западу. Но мастера быстро последовали за Хокусаи, и ландшафтные гравюры вскоре начали соперничать по популярности с утвердившимися портретными и сюжетными жанрами. Занимаясь творчеством на протяжении примерно шестидесяти лет, Хокусаи развил стиль, который был в высшей степени индивидуален, сочетал китайские и западные мотивы наряду с элементами, заимствованными у мастеров школ Кано и Тоса и из традиции Римпа. В его работах можно часто увидеть схематичное и упрощенное изображение, которое, однако же, как нельзя лучше передает состояние природы в конкретный момент: дождь, ветер, закат или умиротворенная безоблачность.

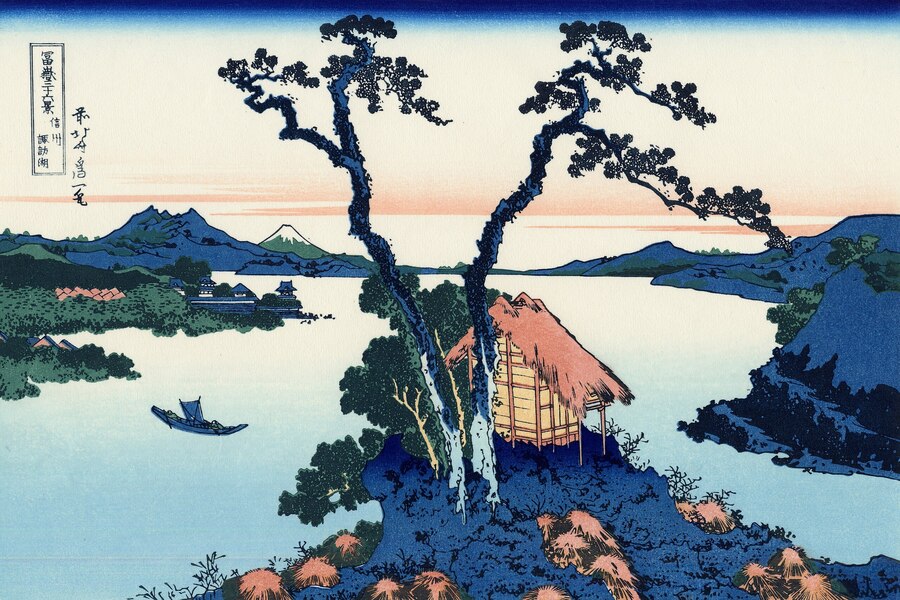

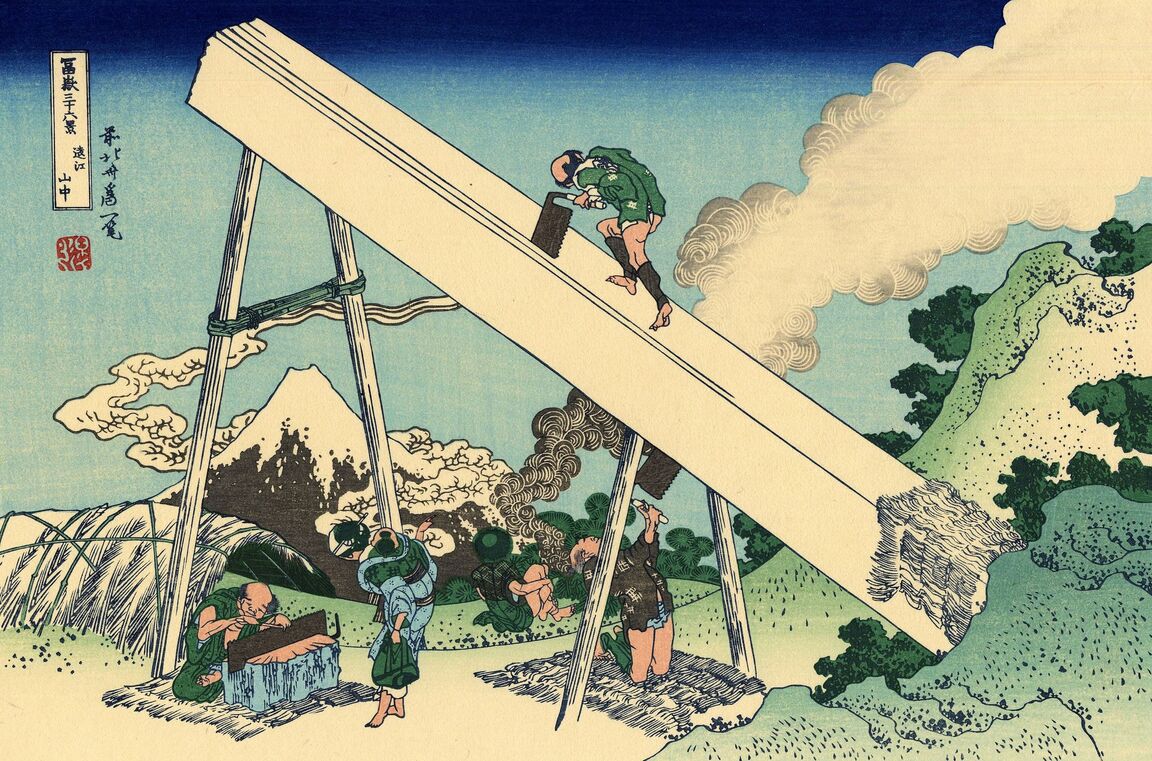

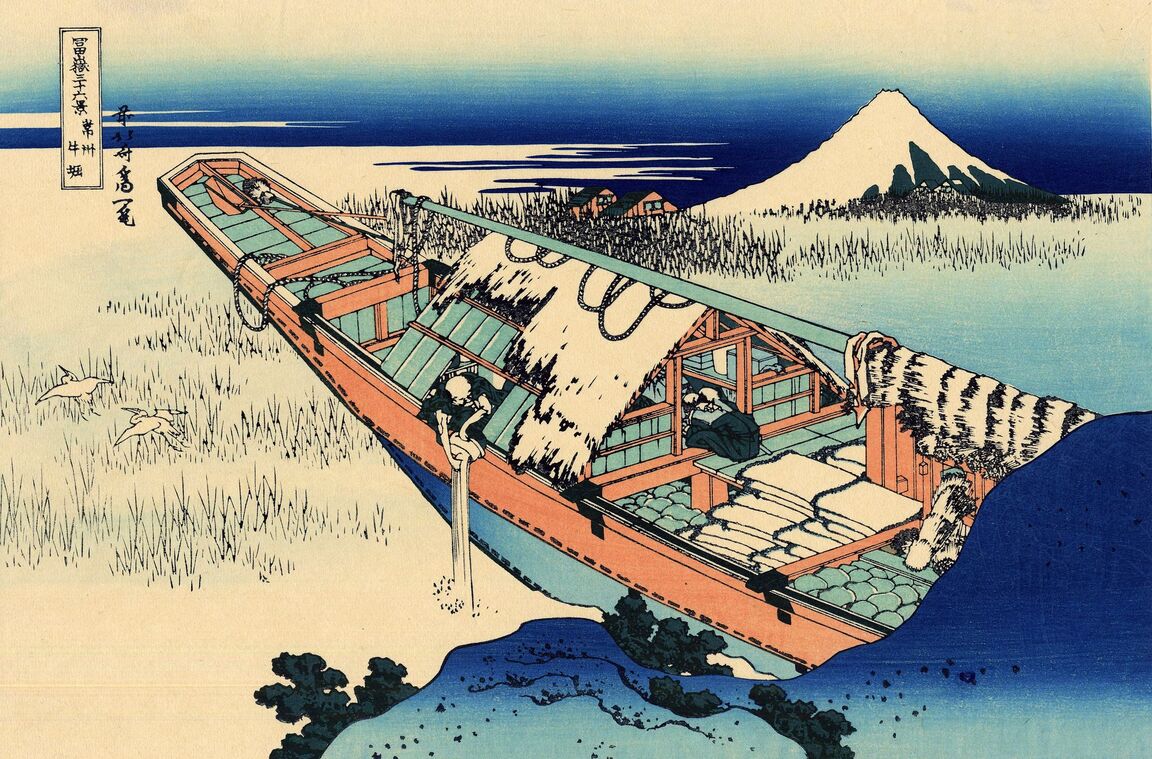

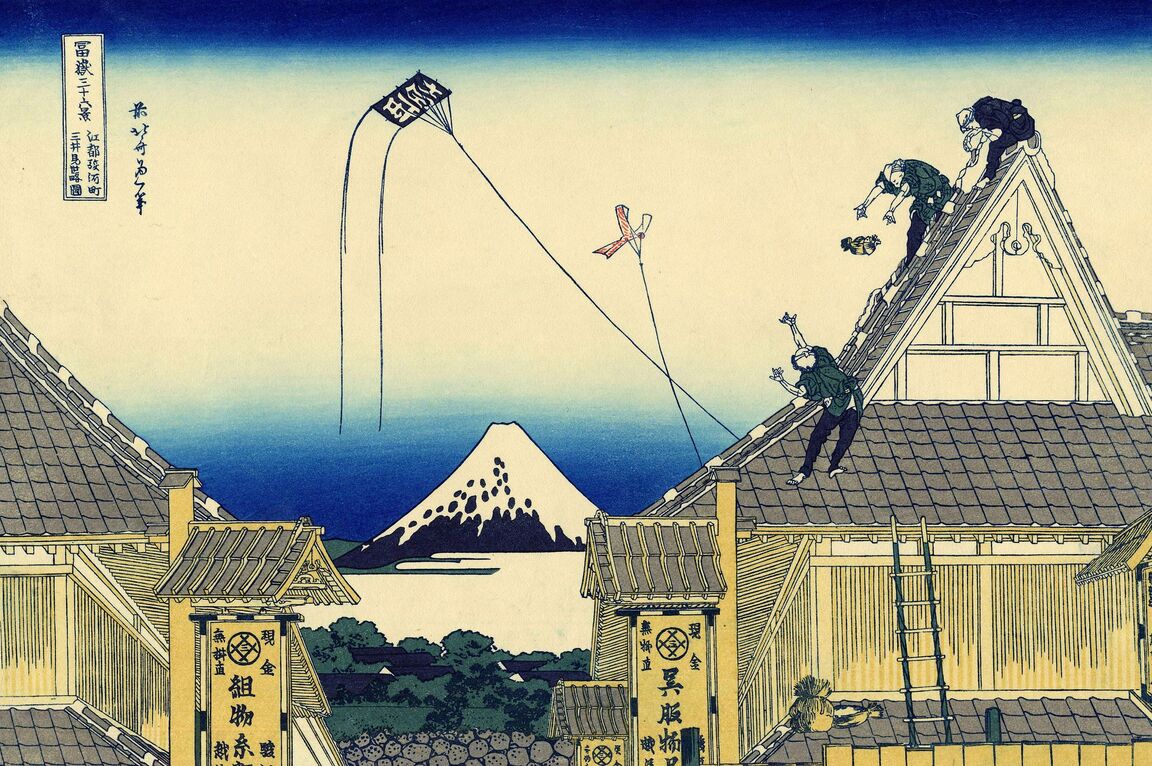

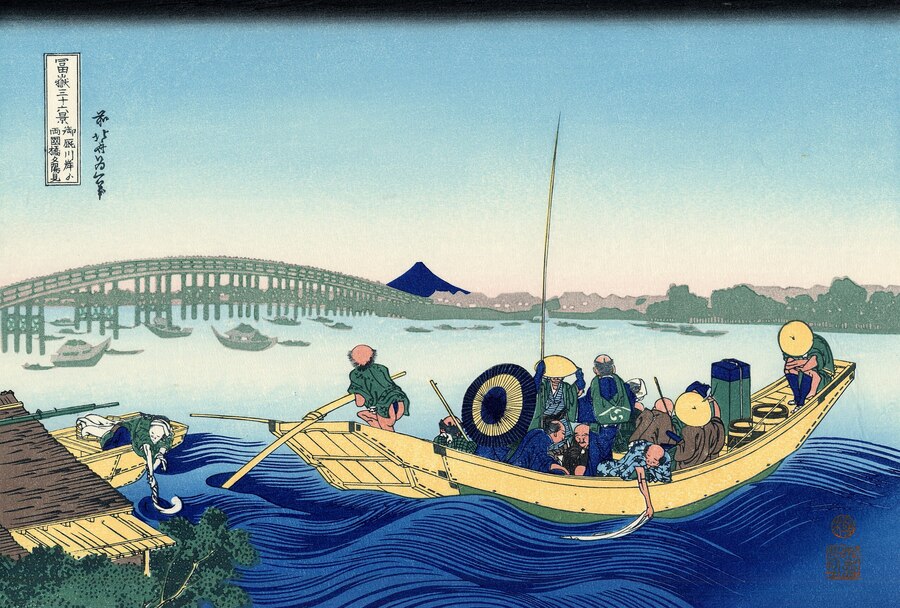

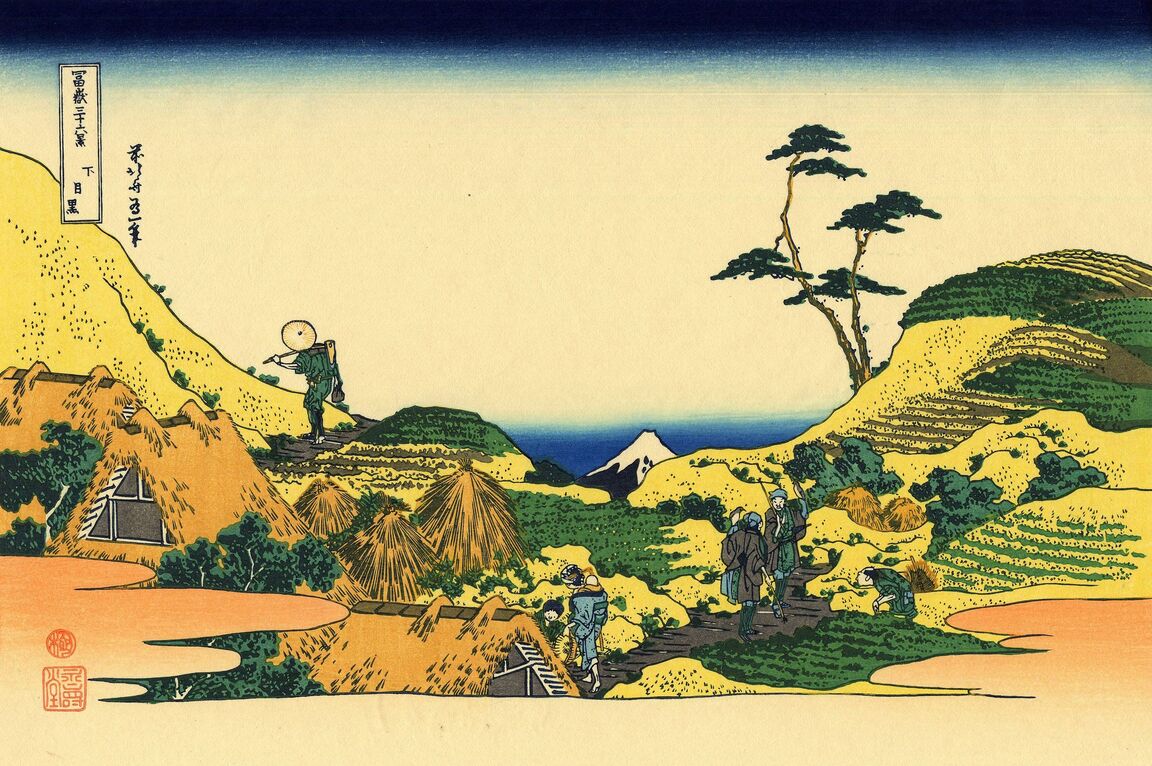

Серия Кацусики Хокусай «36 видов Фудзи» 1-15 гравюры

Серия Кацусика Хокусай «36 видов Фудзи» 16-30 гравюры

Серия Кацусика Хокусай «36 видов Фудзи» 31-45 гравюры

Серия Кацусика Хокусай «36 видов Фудзи» 46 гравюра

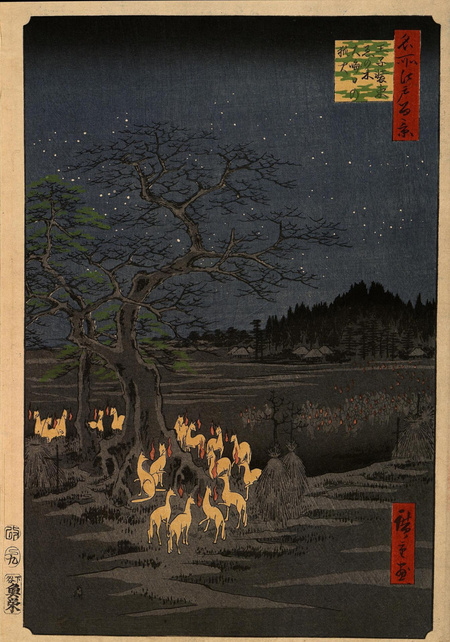

На этих гравюрах уже видны характерные черты стиля. Изображение природы теряет детализацию, деревья и горы могут быть нарисованы цветными «пятнами» с несколькими штрихами, означающими фактуру. Акцент ставился не на правдоподобности картин, а на передаче главных элементов и объектов и атмосфере. Правильное настроение достигалось не только композицией и сюжетом, но и богатым разнообразием цветов, градиентов и форм. Именно градиенты стали основным инструментом передачи формы объектов во многих гравюрах, они изображали собственную тень. Возможно, именно поэтому подражание голландским офортам не обрело популярности надолго. Культура Японии изначально концентрировалась на ощущении, а не внешнем сходстве.

Художник активно использует «пустоту». Хокусай не избегает бесцветных участков бумаги или больших объемов заливки без деталей, в отличие от европейских мастеров, а наоборот, использует их для создания пространства. Такая свобода позже будет поражать зарубежные консервативные школы

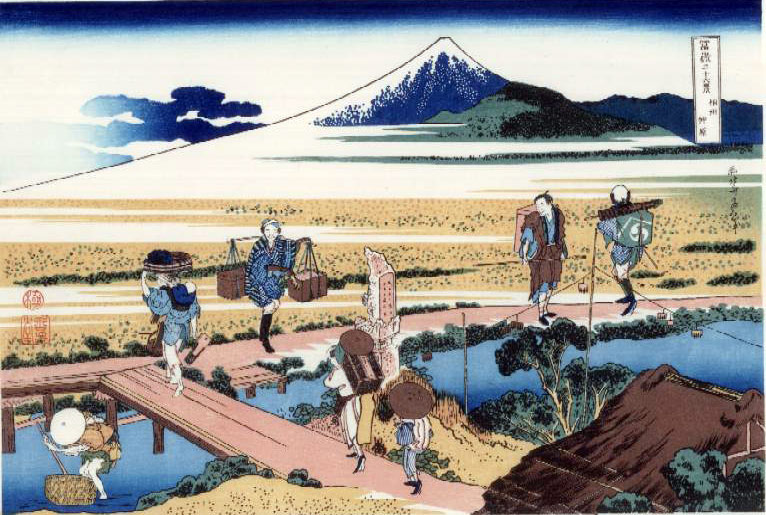

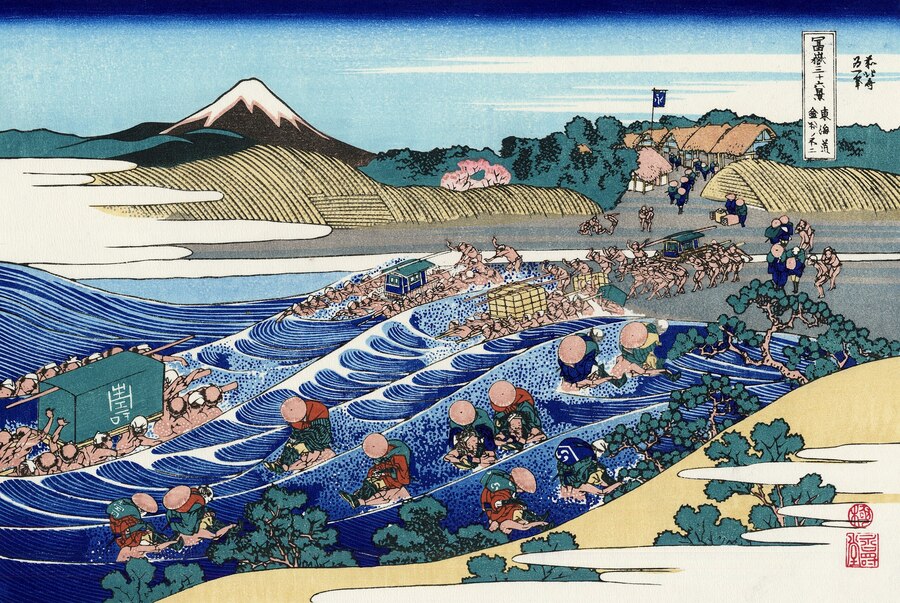

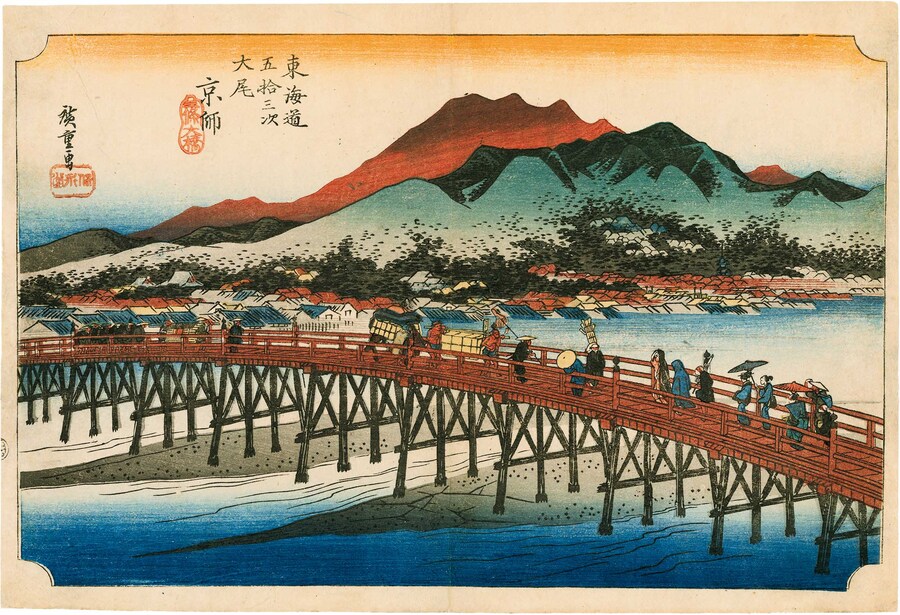

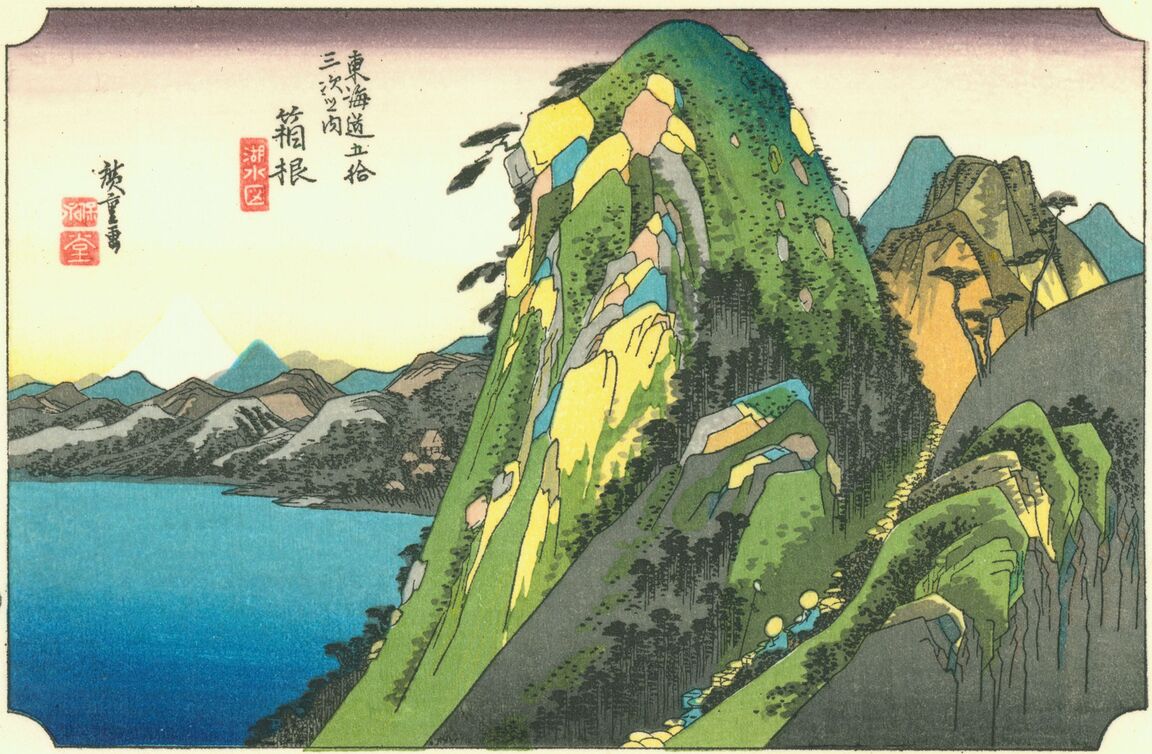

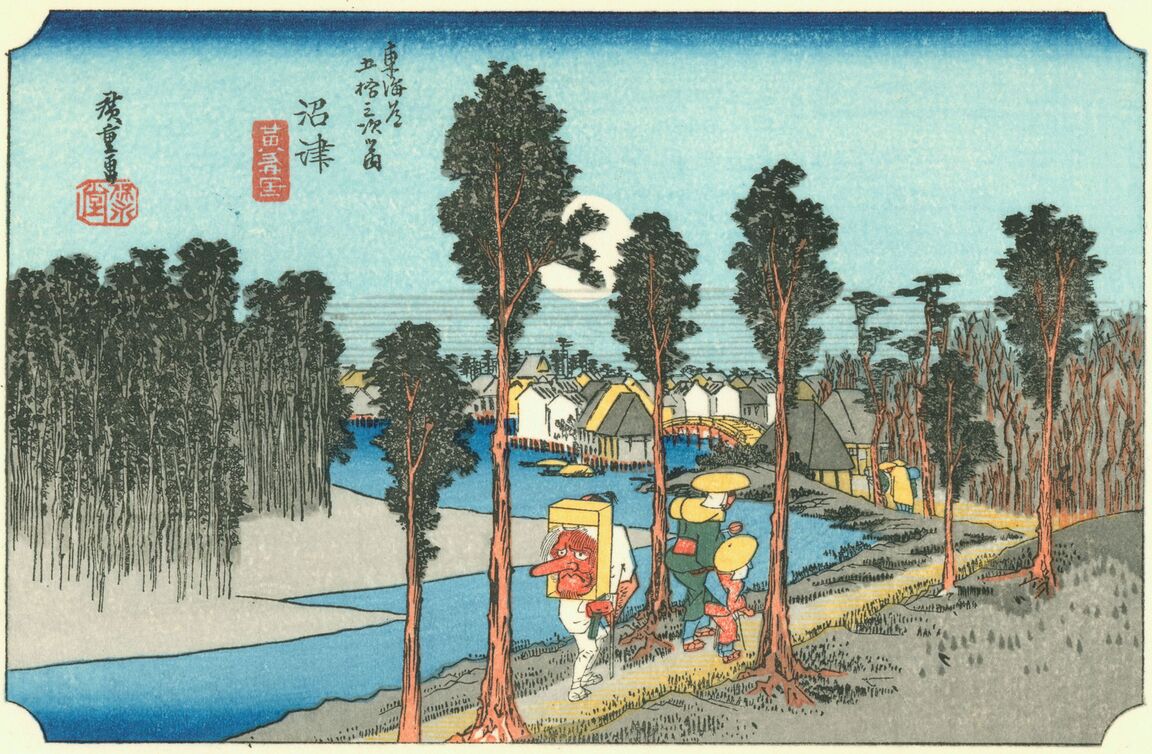

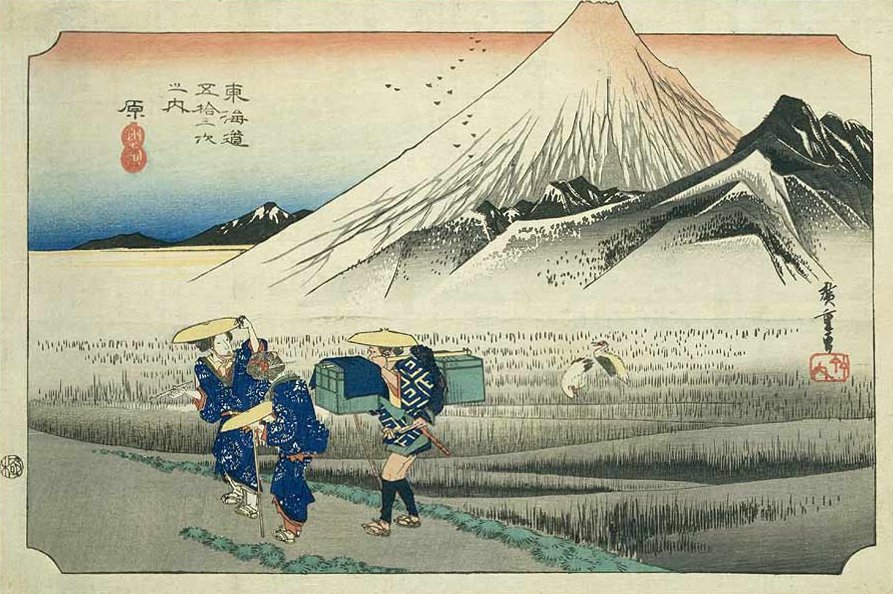

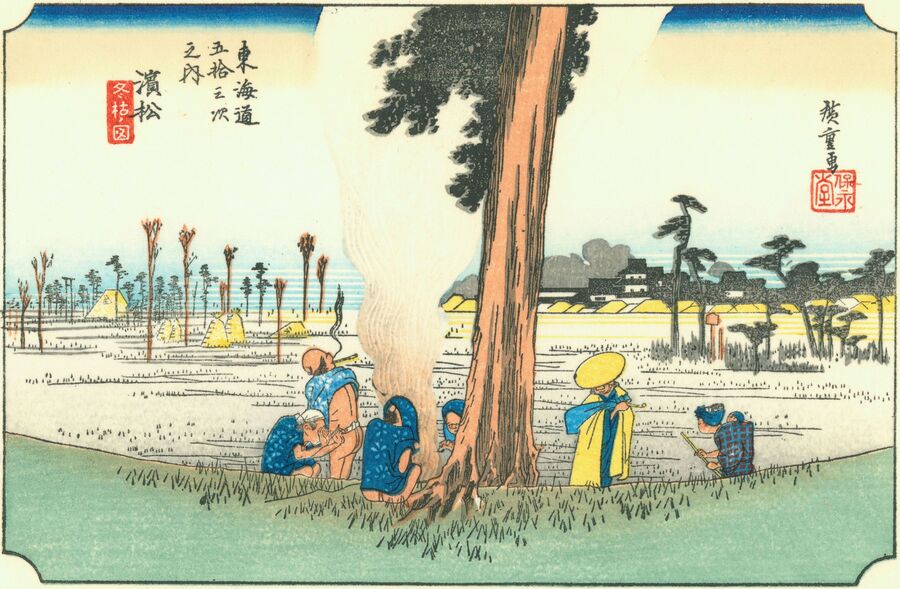

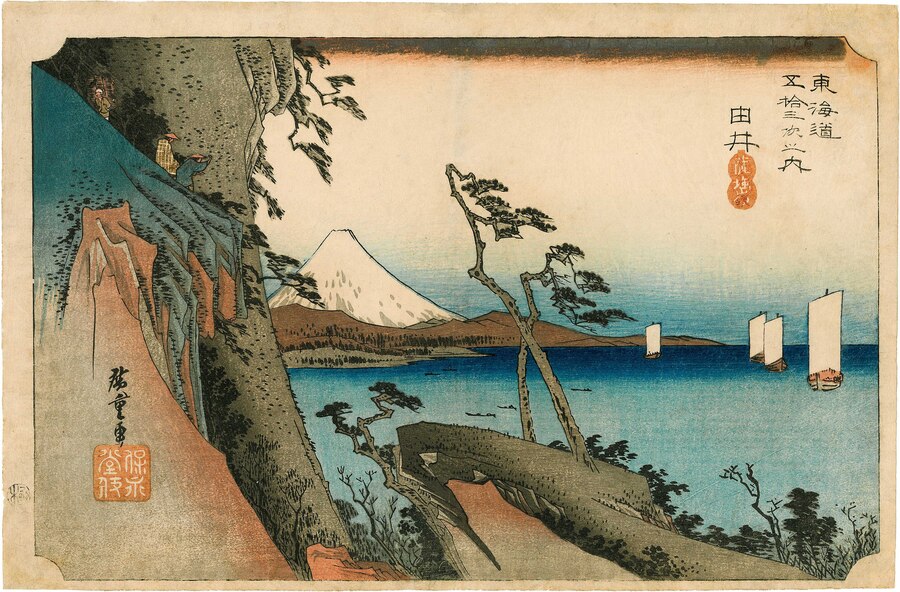

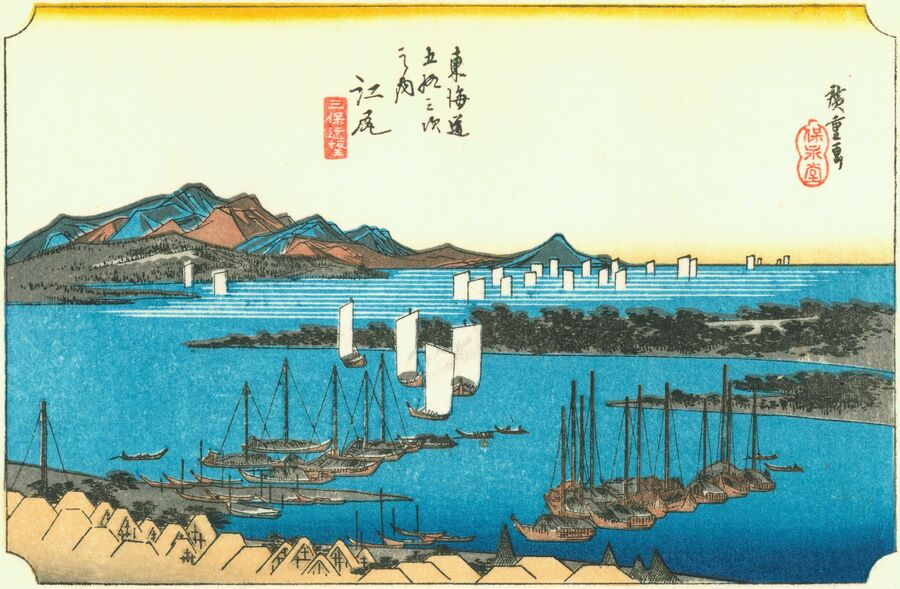

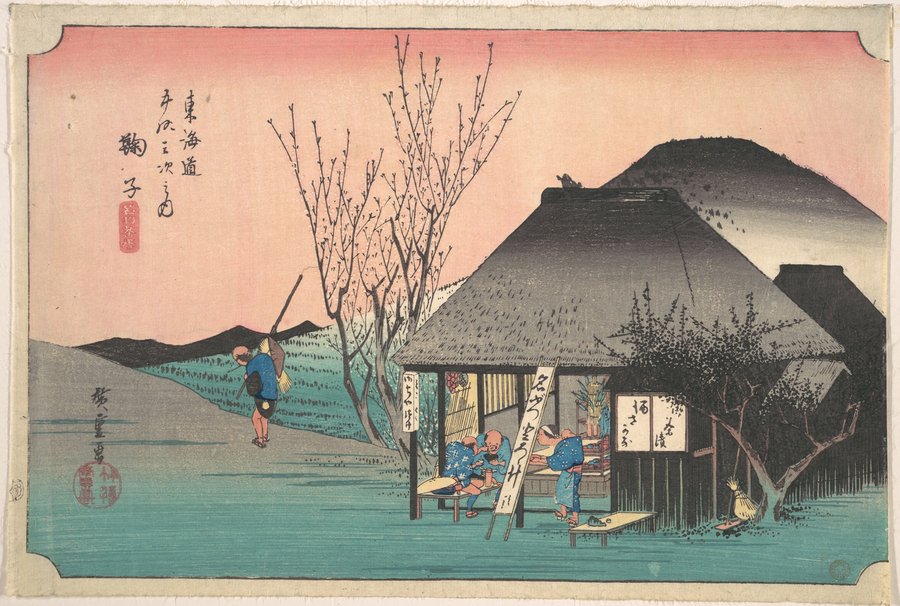

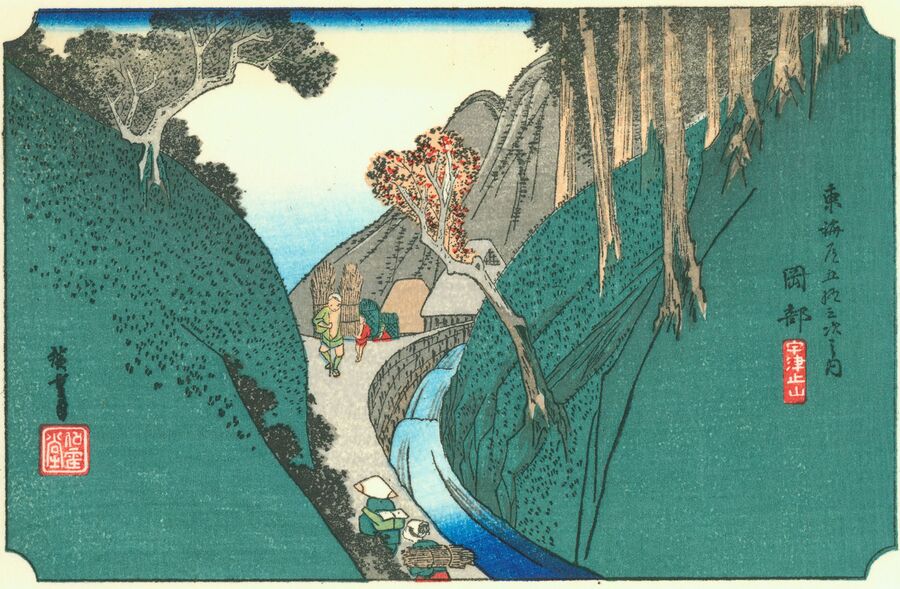

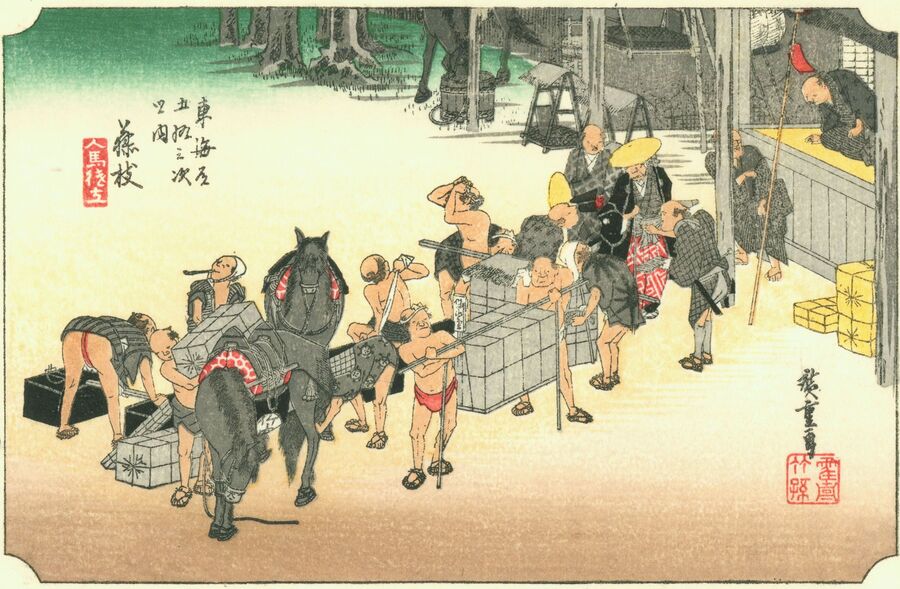

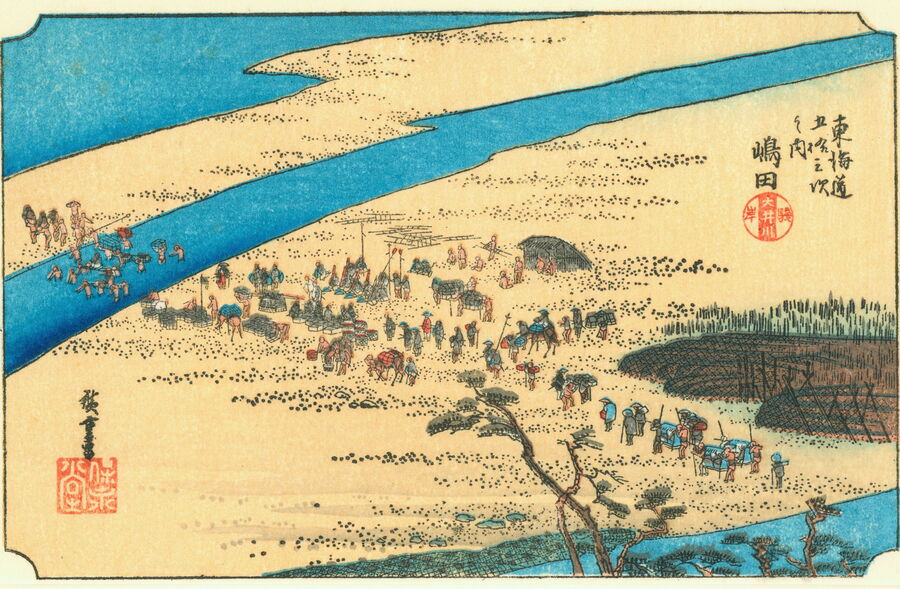

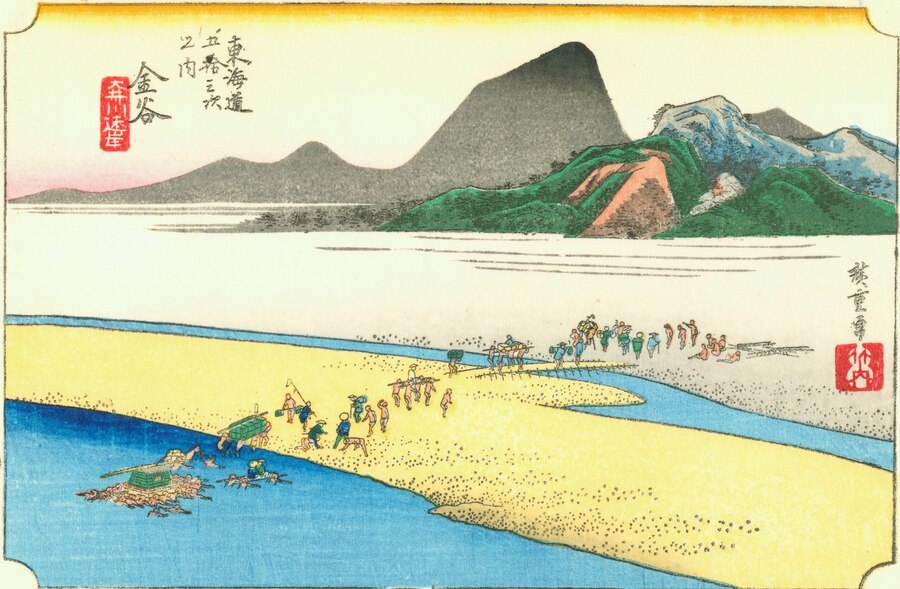

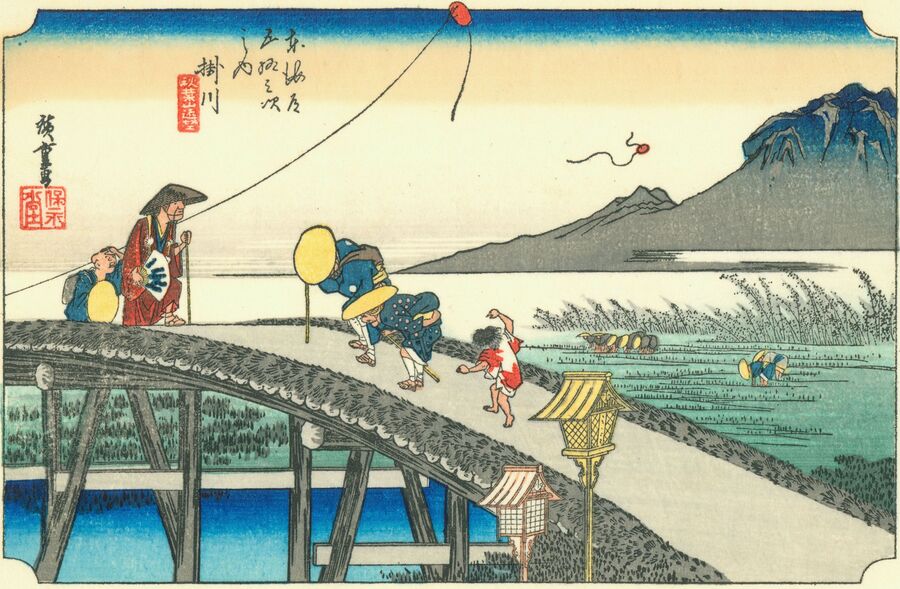

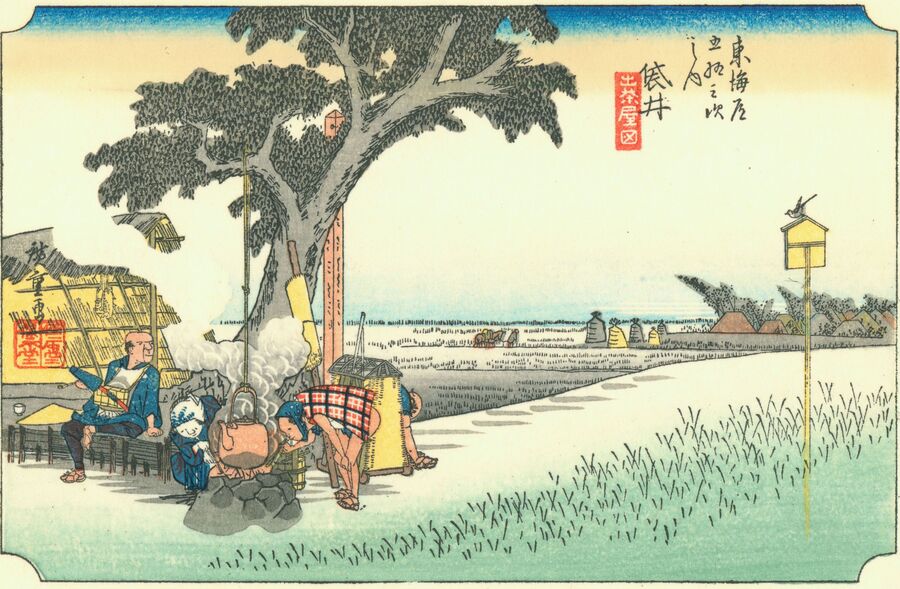

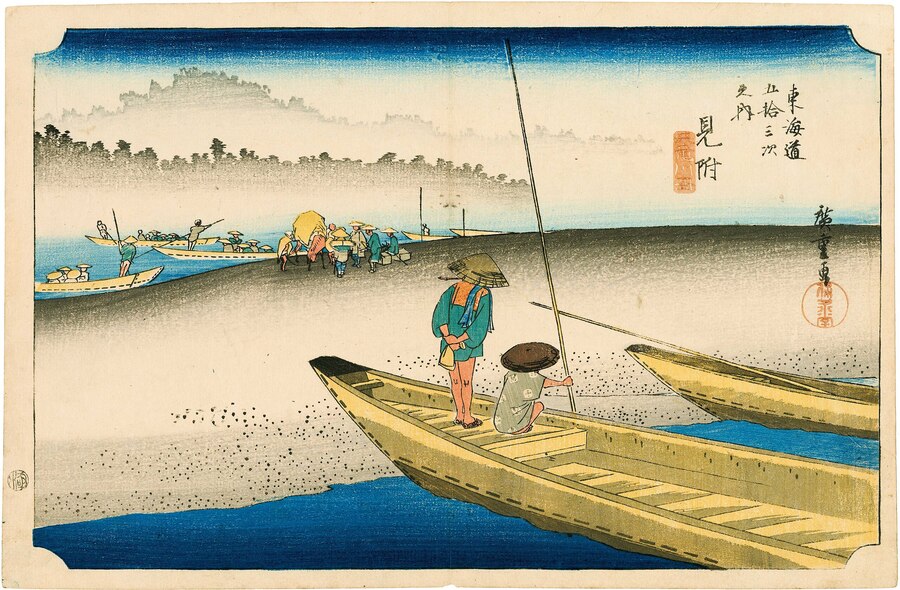

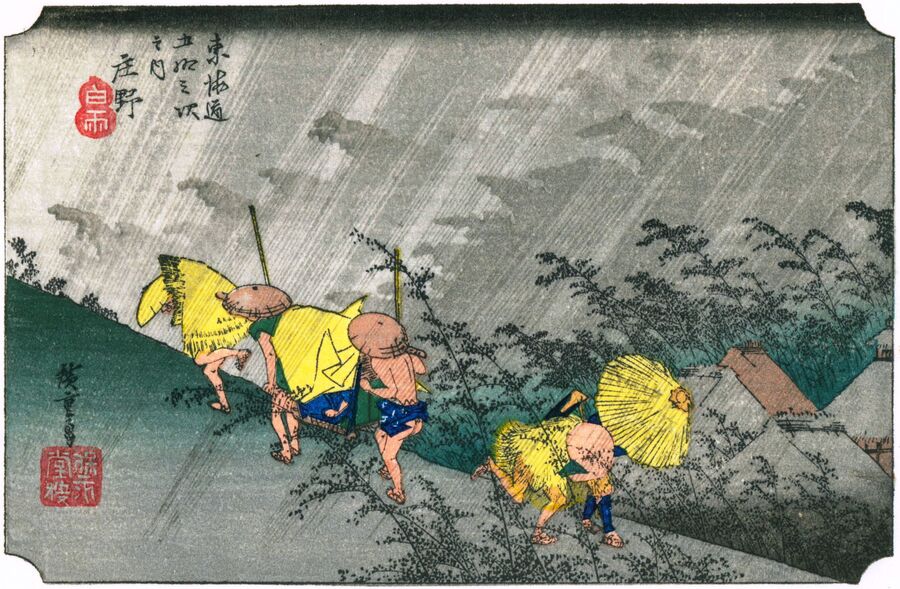

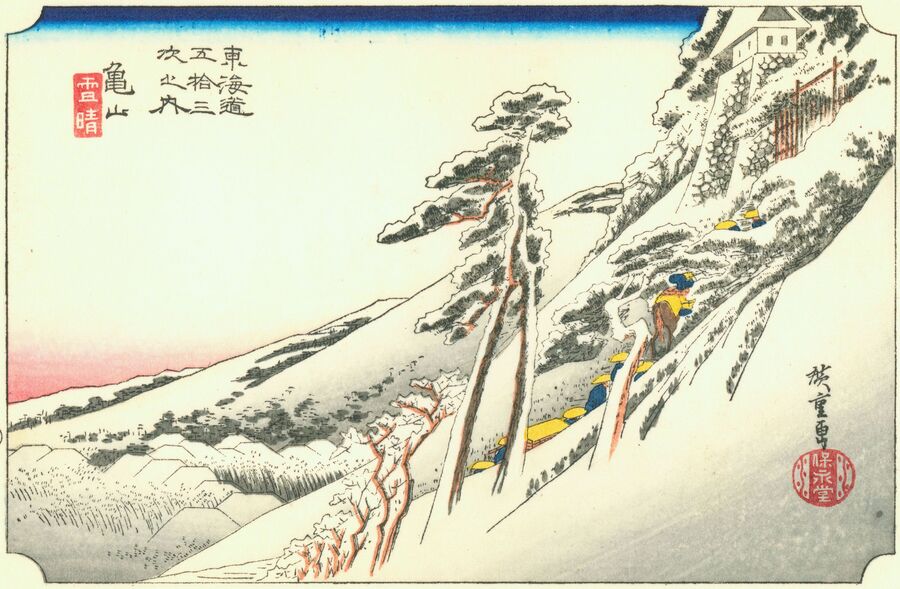

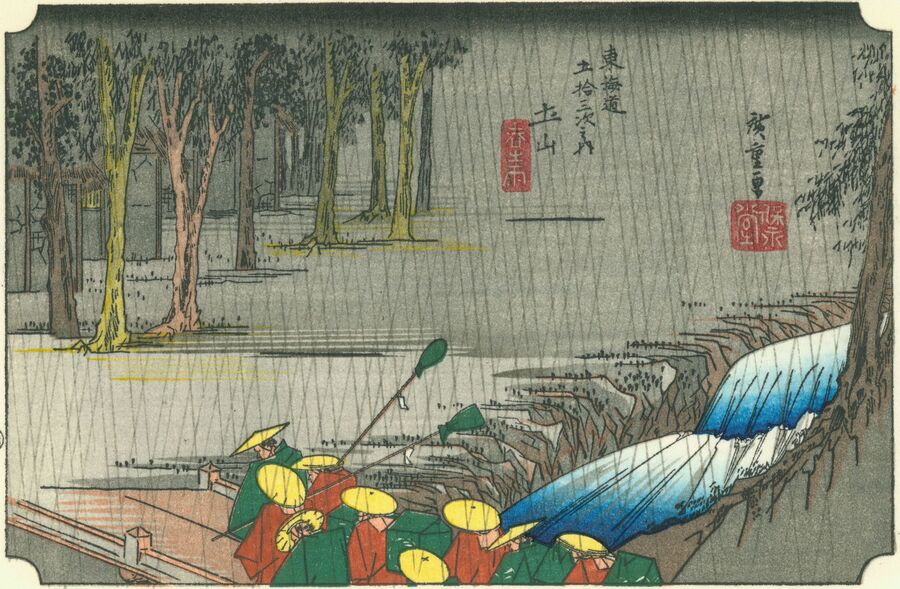

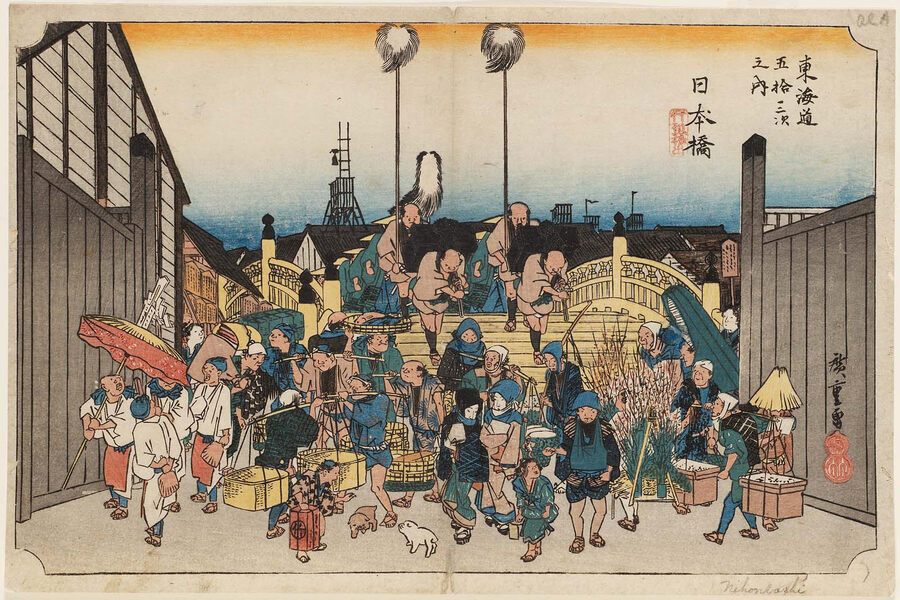

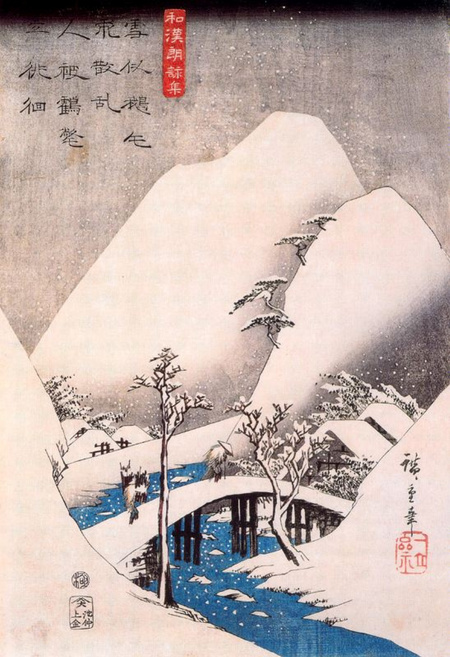

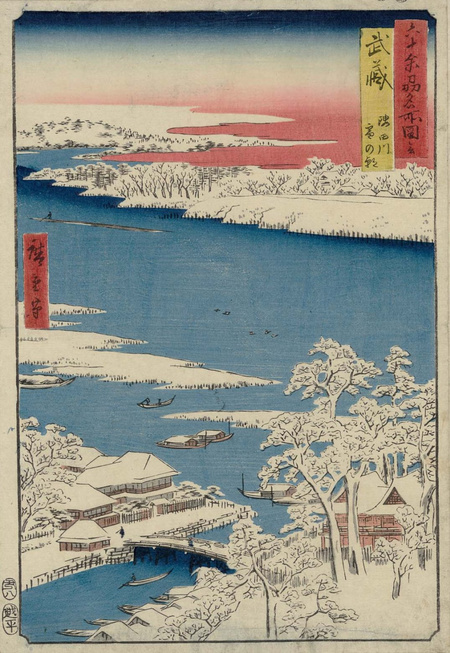

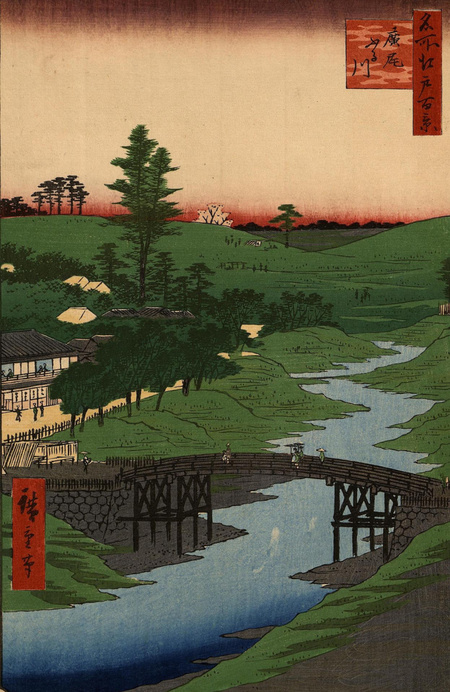

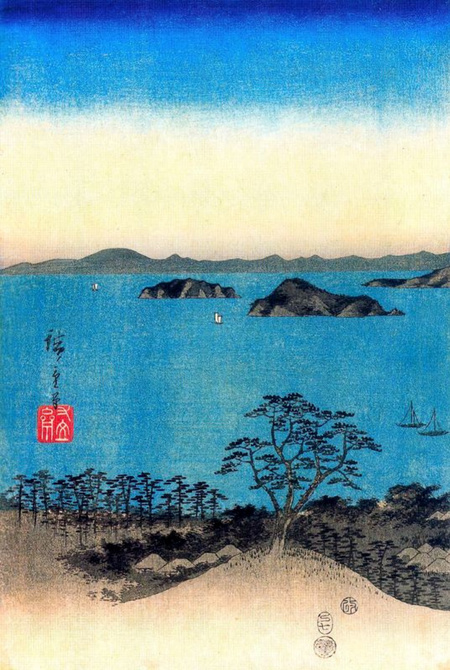

Единственным соперником Хокусаи и искусстве пейзажной гравюры был Утагава Хиросигэ, чья знаменитая серия «Токайдо годзюсанцуги» («Пятьдесят три станции на Токайдоской дороге», 1833 — 1834) принесла славу и породила массу подражателей. В этой и других сериях Хиросигэ придает большее значение атмосфере, свету и погоде, при этом не забывая о деталях, отличающих станции и локации. Исполненные в манере, слегка напоминающей ландшафтные произведения мастеров эпохи южной династии Сун (1127 — 1279), его работы не избежали влияния современной ему школы Маруяма-Сидзё и западного реализма, однако сохранили уникальность японской техники и лаконичности.

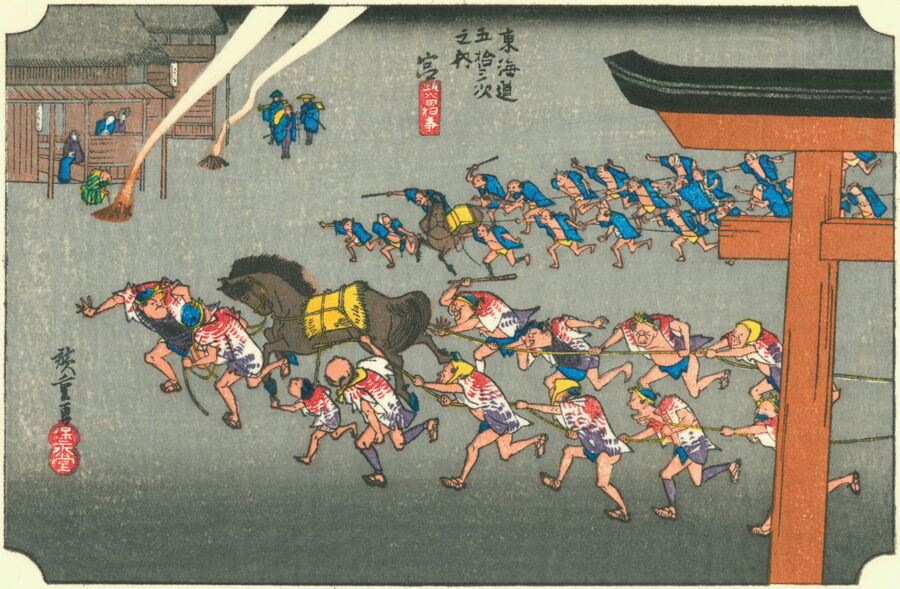

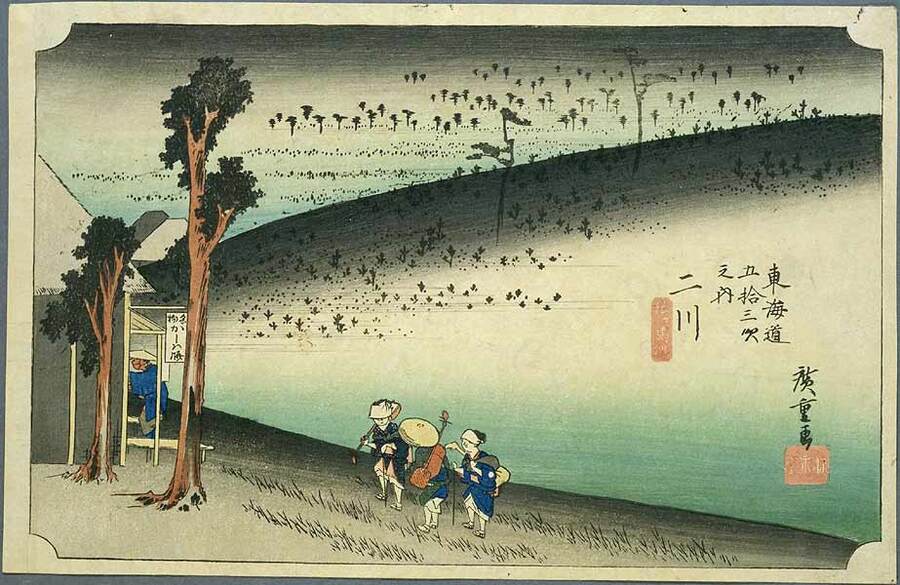

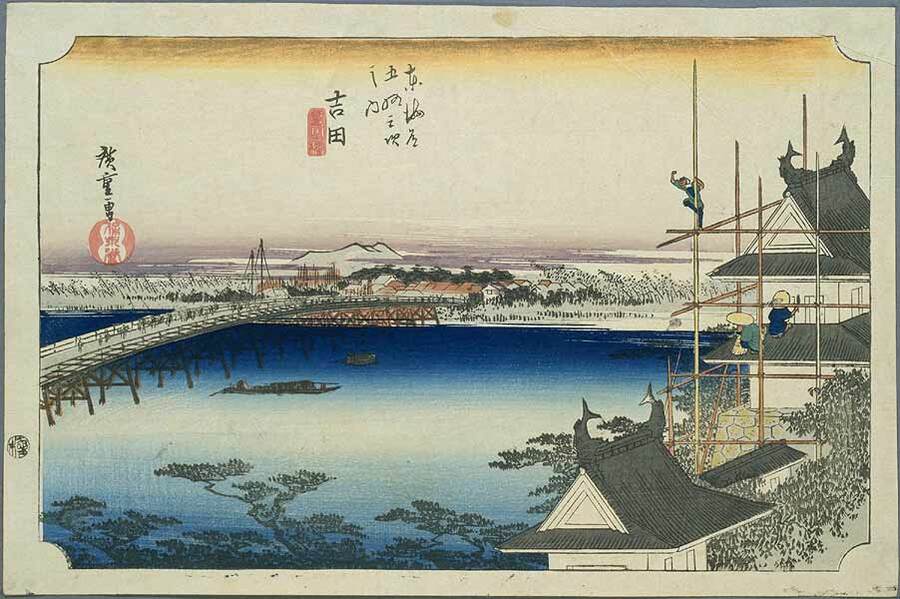

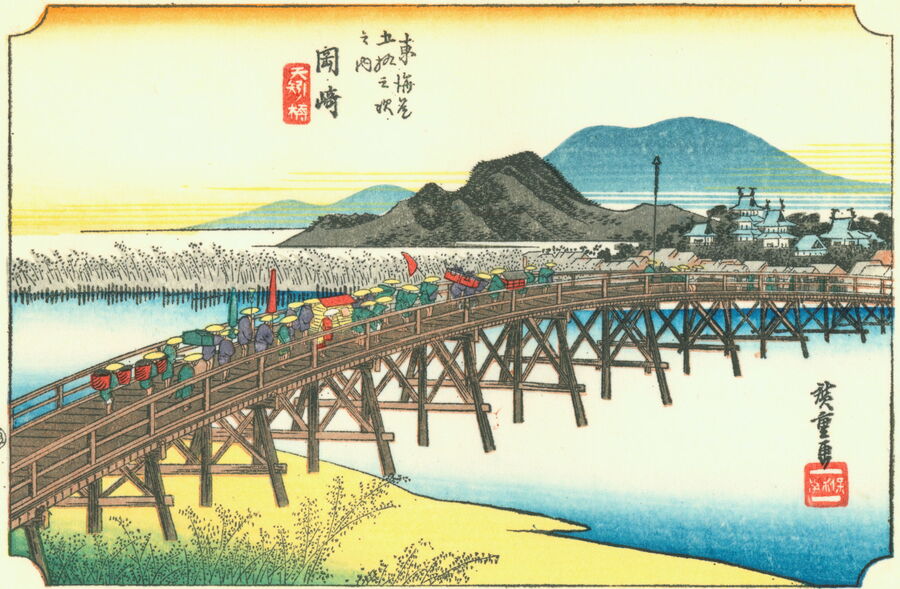

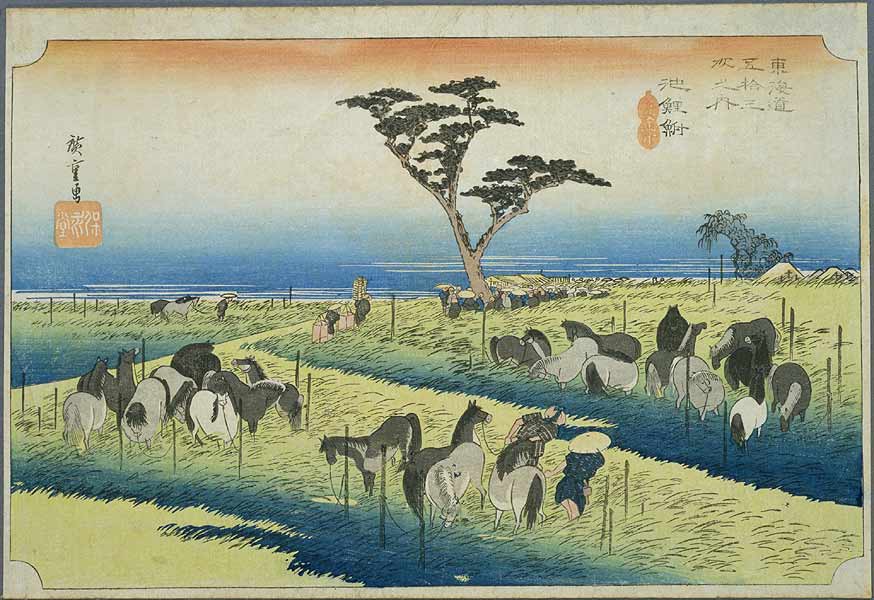

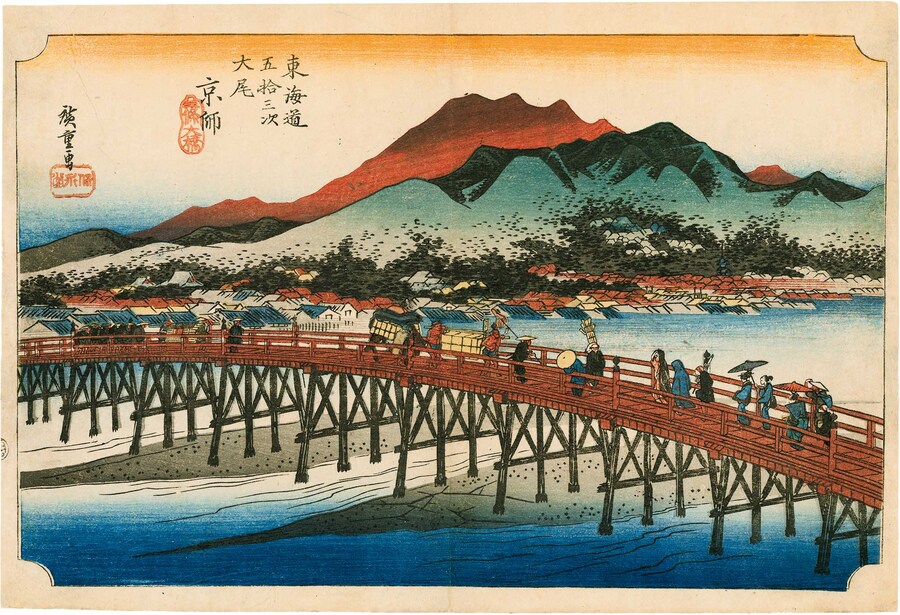

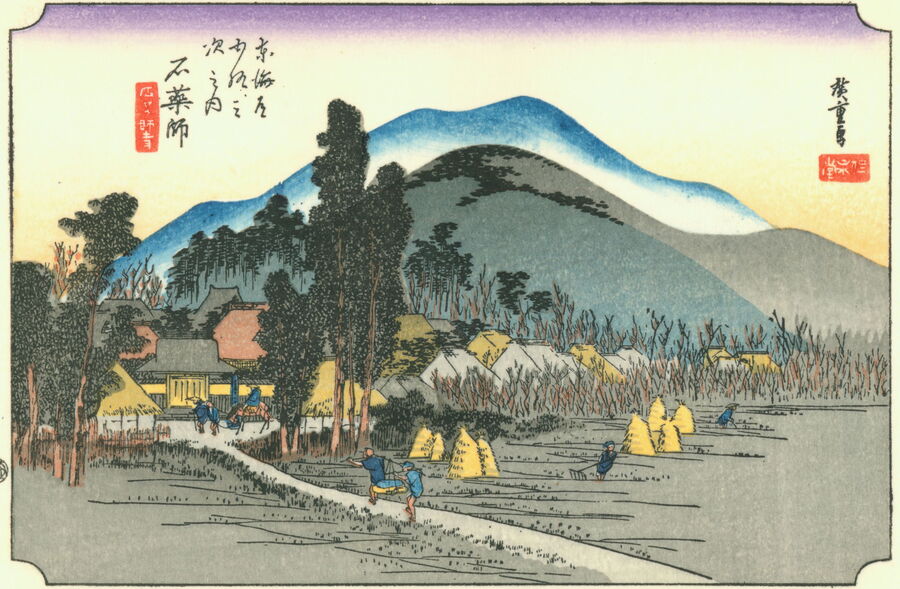

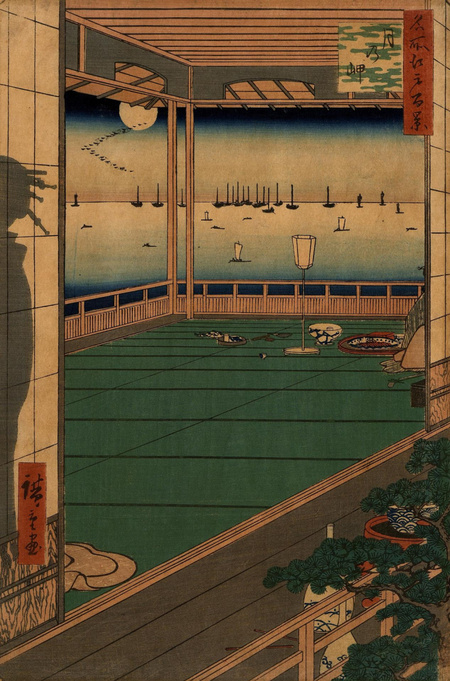

Утагава Хиросигэ «53 станции Токайдо» 1-14 гравюры 1840-е

Утагава Хиросигэ «53 станции Токайдо» 15-29 гравюры 1840-е

Утагава Хиросигэ «53 станции Токайдо» 30-45 гравюры 1840-е

Утагава Хиросигэ «53 станции Токайдо» 46-53 гравюры 1840-е

Работы серий объединяет не только стиль и тематика, но. и одинаковые подписи с названием картины, серии и именем автора, помещенным в красный прямоугольник. Уже в этой серии они становятся частью композиции, что можно будет наблюдать и в последующих работах Утагавы Хиросигэ. С помощью упрощения образов и элементов природы композиция не кажется перегруженной, что позволяет передать особое настроение гравюр. Акцент на атмосфере работ во многом продиктован религией и верованиями японцев, чтивших гармонию и единение с природой. Фигуры на ее фоне не выделяются слишком сильно и занимаются повседневными делами.

«Луна из-под моста Рэгеку» Утагава Хиросигэ 1831

«Гуси летят на Катада, озеро Биво» Утагава Хиросигэ 1835

Нагакубо. Серия «69 станций Кисо-кайдо» Утагава Хиросигэ 1838

«Мост на фоне заснеженного пейзажа» из серии иллюстраций Утагава Хиросигэ 1843/"Провинция Мусаши — снежное утро на реке Сумида» Утагава Хиросигэ 1853

«Лисьи огни» в последний день года у железного дерева в Сёдзоку, в районе Ози Утагава Хиросигэ 1857/«Рассвет в веселых кварталах» серия «100 знаменитых видов Эдо» Утагава Хиросигэ 1857

«Алые листья кленов в Мама, святилище Тэкона и мост Цуги» серия «100 знаменитых видов Эдо» Утагава Хиросигэ 1857/"Луна над мысом» серия «100 знаменитых видов Эдо» Утагава Хиросигэ 1857

«Городские улицы в парадном убранстве в праздник Танабата» из «100 знаменитых видов Эдо» Утагава Хиросигэ 1857/"Побережье Сибаура у моста Канасуги» из «100 знаменитых видов Эдо» Утагава Хиросигэ 1857

«Река Фурукава в Хироо» серия «100 знаменитых видов Эдо» Утагава Хиросигэ 1856/"Святилище Хатимана в Итигая» серия «100 знаменитых видов Эдо» Утагава Хиросигэ 1858

Пейзажи серии отличаются своей декоративностью. Интересная особенность — цветные «картуши» с надписями, которые становятся уже полноценными композиционными акцентами листа и включаются художником в его композицию. Поэтому их расположение не фиксировано. Подобное встречалось у Утагавы Хиросигэ и раньше, но в данной серии оно максимально продумано.

Художник использует яркие, разнообразные цвета, необычную композицию и ракурсы. Подобная декоративность — новое качество, развившееся в творчестве Хиросигэ только в 1850-е годы. Большинство пейзажей, созданных Хиросигэ в этой серии, принадлежит к двум типам: виды с декоративными чертами или же зарисовки с натуры.

В первом типе на первый план выдвигается какой-либо предмет (птица, ветка, кусок дома), и через него вдали показан пейзаж. Таким противопоставлением планов передается глубина пространства (порой она акцентирована гипертрофированной линейной перспективой в стиле укиё-э XVIII в.). Описанный композиционный прием — необычен для пейзажа укиё-э. Благодаря ему создается эффект присутствия зрителя. Природа передана в восприятии её человеком. На подобных сюжетах стоит отметить и детализацию объектов, вынесенных вперед, например летящего сокола, сделанного анатомически достоверно.

Второй тип, натурные зарисовки, более традиционен и напоминает работы мастера 1830-х гг. благодаря мягкому лиричному настроению, и порой выглядят как фрагменты горизонтальных композиций.

Самыми удачными пейзажами считаются т. н. энкэй («виды издали»), где контрастное противопоставление планов соединено с точкой зрения сверху, что позволяет развернуть далекие горизонты.

Пример влияния на запад

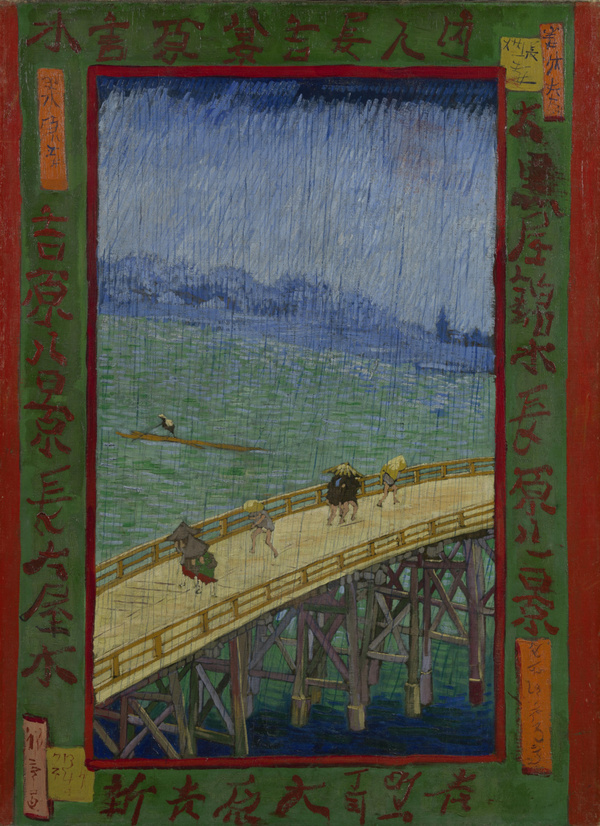

Пейзажи XIX века в технике Укие-э стали вдохновением для художников из Европы. Такие великие мастера как Винсент Ван Гог занимались коллекционированием и даже копированием гравюр из Японии. Именно из-за непривычности и самобытности стиля, он показался новым и привлек такое внимание.

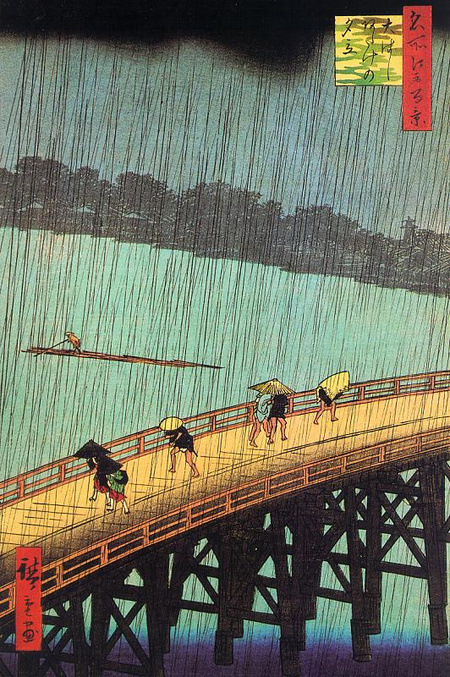

«Внезапный летний ливень над мостом Охами в Атакэ» серия «100 знаменитых видов Эдо» Утагава Хиросигэ 1857/"Мост под дождем» (по мотивам Хиросигэ) Ван Гог 1887

«Портрет папаши Танги» Ван Гог 1887-88г

На заднем плане портрета можно увидеть ксилографии в разных жанрах укие-э из коллекции художника

Вывод

Японские пейзажи в технике укие-э проходили преобразования под влиянием моды на ранее недоступное европейское искусство, но, в конечном счете, вернулись к изначальной декоративности простоте, минимализму, переняв и усовершенствовав продвинутые приемы композиции, перспективы и глубины. В XIX веке, освободившись от влияния зарубежных офортов, пейзажи фукэй-га достигли максимальной гармонии и самобытности. Человек в них не главный, он, если и присутствует, то вписывается в композицию как дополнение, сливающееся с природой. Художники также используют один-два ярких цвета, например красный и желтый, приглушая остальные, например зеленый и голубой. Пейзажи, при своей насыщенности, не выглядят пестро, и глаза не разбегаются в попытке увидеть композицию целиком. Уникальность и независимость от иностранных тенденций способствовала распространению и популяризации пейзажных и ландшафтных укиё-э среди европейских мастеров и коллекционеров. Влияние Японии на западное искусство оказалось значительно больше и дало старт импрессионистам и их последователям.

Источники

print; uki-e // The British Museum URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1949-1112-0-10 (дата обращения: 17.11.2025).

Б. Денике Японская цветная гравюра. — М.,: огиз-ИЗОГИЗ-, 1936. — 226 с.

Голландская традиция в японской гравюре конца XVII — середины XVIII в. Китайский транзит // ciberleninka URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gollandskaya-traditsiya-v-yaponskoy-gravyure-kontsa-xvii-serediny-xviii-v-kitayskiy-tranzit/viewer (дата обращения: 16.11.2025).

Дни Японии в Оренбургском государственном Университете // ОГУ URL: http://www.osu.ru/doc/3027 (дата обращения: 23.11.2025).

К проблеме формирования пейзажа в японской гравюре укиё-э в конце XVII — середине XVIII века // ciberleninka URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-formirovaniya-peyzazha-v-yaponskoy-gravyure-ukiyo-e-v-kontse-xvii-seredine-xviii-veka/viewer (дата обращения: 16.11.2025).

Португальский Нагасаки // World history encyclopedia URL: https://www.worldhistory.org/Portuguese_Nagasaki/ (дата обращения: 21.11.2025).

Укиё-э // 在ロシア日本国大使館 URL: https://www.ru.emb-japan.go.jp/ABOUT/CULTURE_ABOUT/ukijoje.html (дата обращения: 17.11.2025).

「喜多川歌麿」 // open museum plaza URL: https://plaza.openmuseum.tw/muse/exhibition/a4fbc873785d1bb19d0374d852850cca#highlight_basic-v8eb1snbit (дата обращения: 17.11.2025).

新板浮絵王子稲荷飛鳥山之図 // 寸尤北盍美術館 URL: https://hokusai-museum.jp/modules/Collection/collections/view/1022 (дата обращения: 21.11.2025).

print; uki-e // The British Museum URL: https://www.britishmuseum.org/collection/object/A_1949-1112-0-10 (дата обращения: 17.11.2025).

Utagawa Toyoharu Japanese Prints // ukiyo-e search URL: https://ukiyo-e.org/artist/utagawa-toyoharu (дата обращения: 23.11.2025).

Португальский Нагасаки // World history encyclopedia URL: https://www.worldhistory.org/Portuguese_Nagasaki/ (дата обращения: 21.11.2025).

Сиба Кокан // Рувики URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Сиба_Кокан (дата обращения: 17.11.2025).

Уки-э Хокусая // arc.ritsumei URL: https://www.arc.ritsumei.ac.jp/artwiki/index.php/北斎の浮絵 (дата обращения: 21.11.2025).

Укиё-э // artchive URL: https://artchive.ru/styles/ukiyo_e (дата обращения: 21.11.2025).

Утагава Хиросигэ // artchive URL: https://artchive.ru/hiroshige/works/p:15 (дата обращения: 20.11.2025).

岩佐又兵衛 // wikipedia URL: https://ja.wikipedia.org/wiki/岩佐又兵衛#出典 (дата обращения: 20.11.2025).

新板浮絵王子稲荷飛鳥山之図 // 寸尤北盍美術館 URL: https://hokusai-museum.jp/modules/Collection/collections/view/1022 (дата обращения: 21.11.2025).