Символика зверей в средневековом искусстве

Рубрикатор

1. Концепция 2. Историко-культурный контекст 3. Типология образов и носителей 4. Иконография ключевых зооморфных символов 5. Визуальная риторика: композиция, жесты, атрибуты 6. Вывод 7. Библиография

Концепция

Средневековое искусство не знало нейтральных образов: всё на страницах и витражах имело скрытый и прямой смысл. Земной мир животных превращался в систему знаков, отражающих душу, веру, добро и зло. Лев, единорог, дракон, агнец, феникс — не просто звери, а метафоры. Художники не просто изображали природу, а интерпретировали её как иконографию морали.

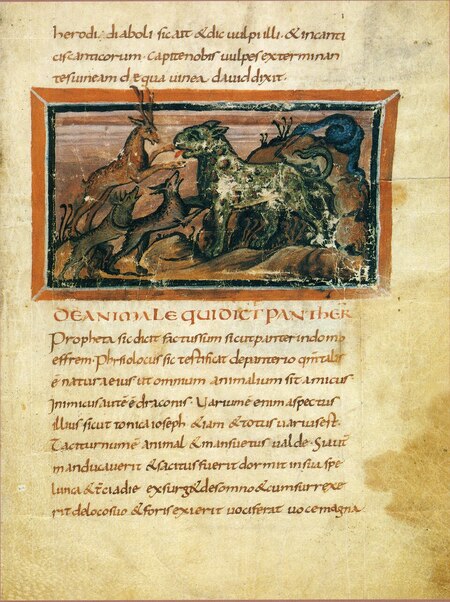

Поэтому бестиарии XII–XIII веков показывают существ, далеких от реальности, но убедительных как носителей идей.

Богато иллюминированный Абердинский бестиарий XII века.

Искусство тех веков выстраивало зооморфный язык как способ говорить о божественном через видимое. Зачем зверь появляется на витраже или в инициале? Не ради украшения, а чтобы донести мораль и истину. Образы животных становились формой богословия:

Лев — Христос, агнец — жертва, единорог — воплощение чистоты.

Через них художник передавал идеи веры тем, кто не читал латинских текстов. Символ не описывал животное, а превращал его в притчу, где каждое движение — знак духовного состояния. Отсюда — условные пропорции, схематичные позы, повторяющиеся композиции: это язык, а не натурная зарисовка.

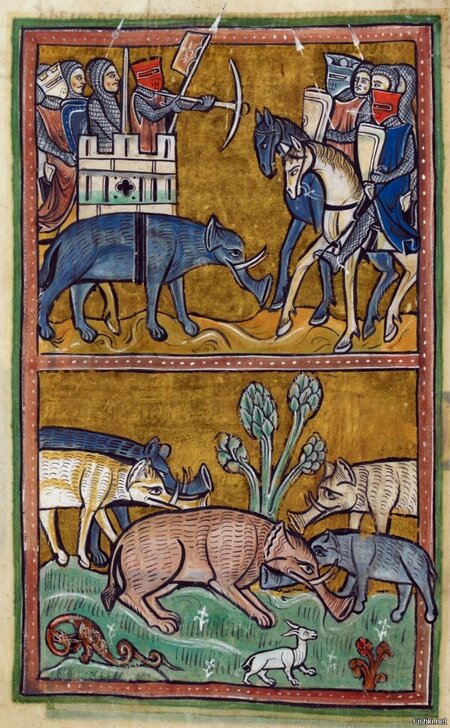

Богато иллюминированные Рочестерские бестиарии начала XIII века.

Чтобы понять, почему зверь получает столь высокую семиотическую нагрузку, важно рассмотреть, как складывалась сама логика средневекового «чтения мира». На страницах бестиариев, в инициалах манускриптов, в витражах и скульптурах природное существо постепенно превращается в моральную формулу. Эти превращения опираются не столько на наблюдение природы, сколько на традицию толкования, восходящую к античным и раннехристианским источникам.

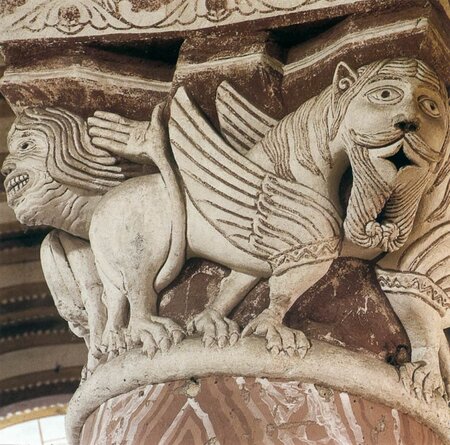

1. Рельеф «Грифон» капители из церкви Сен-Пьер в Шовиньи, Франция, XII век. 2. Рельеф капители колонны в церкви Сен-Пьер в Шовиньи, 2-я половина XI века.

Так открывается вход к дальнейшему рассмотрению источников, где эта особая логика проявляется наиболее отчётливо: текстов «Физиолог» и латинских бестиариев XII–XIII веков.

С них и начинается путь к пониманию того, как средневековое мышление создавало и читало свой мир знаков — мир, в котором каждый зверь говорит, а каждая линия изображения несёт идею.

Историко-культурный контекст

Во второй половине Средневековья отношение к животному образу формируется в складывающемся культурном пространстве Западной Европы, где религиозная мысль, книжная традиция и художественные практики образуют единую систему. Уже в раннем христианстве природа воспринимается как «вторая книга» Бога, в которой каждая тварь обладает смыслом, а потому способна говорить о сверхприродном.

Но именно в период от XI до XIII века эта идея становится основой визуального и текстового канона. Рост монастырских скрипториев, развитие школ, усиление богословских дискуссий и формирование зрелой латинской книжности создают условия, при которых животные превращаются в устойчивые иконографические модели. В это время происходит и расширение корпуса источников: античные натурфилософские представления переосмысляются через христианскую мораль, а тексты, подобные «Физиологу», становятся фундаментом для жанра бестиария, где животное описывается как носитель нравоучительной истории, а не как объект наблюдения.

(Богато иллюминированный Рочестерский бестиарий).

География образов также меняется: центры книжной культуры — Англия, северная Франция, Фландрия — вырабатывают собственные стилистические и смысловые традиции. Здесь создаются роскошные манускрипты, в которых символика зверей оформляется в единую визуальную систему:

Миниатюры становятся не просто иллюстрациями к тексту, но и самостоятельными структурами смысла.

Богато иллюминированные Абердинские бестиарии XII века.

Одновременно с этим светская культура двора, рыцарские идеалы и ранние формы геральдики активно включают животных в собственные символические ряды: лев, единорог, грифон, орёл получают политические и социальные значения, которые затем переплетаются с богословскими. На архитектурных порталах и в витражах развивается ещё одна линия: звери используются для структурирования пространства храма, играют роль апотропеев, предупреждающих о грехе, защищающих вход, демонстрирующих борьбу добра и зла в наиболее наглядной форме.

Соборы, рыцарские дворы, городские мастерские создают собственные версии животных образов, интерпретируя их в соответствии с архитектурными задачами, политическими интересами или местными богословскими акцентами. Церковные школы и университеты, распространяя единый корпус текстов, закрепляют символические значения животных в образовательной среде. Таким образом, культурная инфраструктура Средневековья — от монастыря до кафедрального храма — оказывается единым механизмом, поддерживающим и развивающим язык звериных символов.

(Богато иллюминированный средневековый Рочестерский бестиарий).

Культурный контекст Средневековья формирует среду, в которой животный образ становится универсальным медиатором между природой и идеей. Возрастающий интерес к систематизации знания, усложнение образовательных центров, расширение художественных программ соборов и монастырей — всё это создаёт общий фон, на котором символика животных приобретает значимость и устойчивость. Зверь становится необходимой частью визуального языка эпохи: не украшением, а семиотическим инструментом, который позволяет средневековому человеку осмыслять мир, историю и собственную душу.

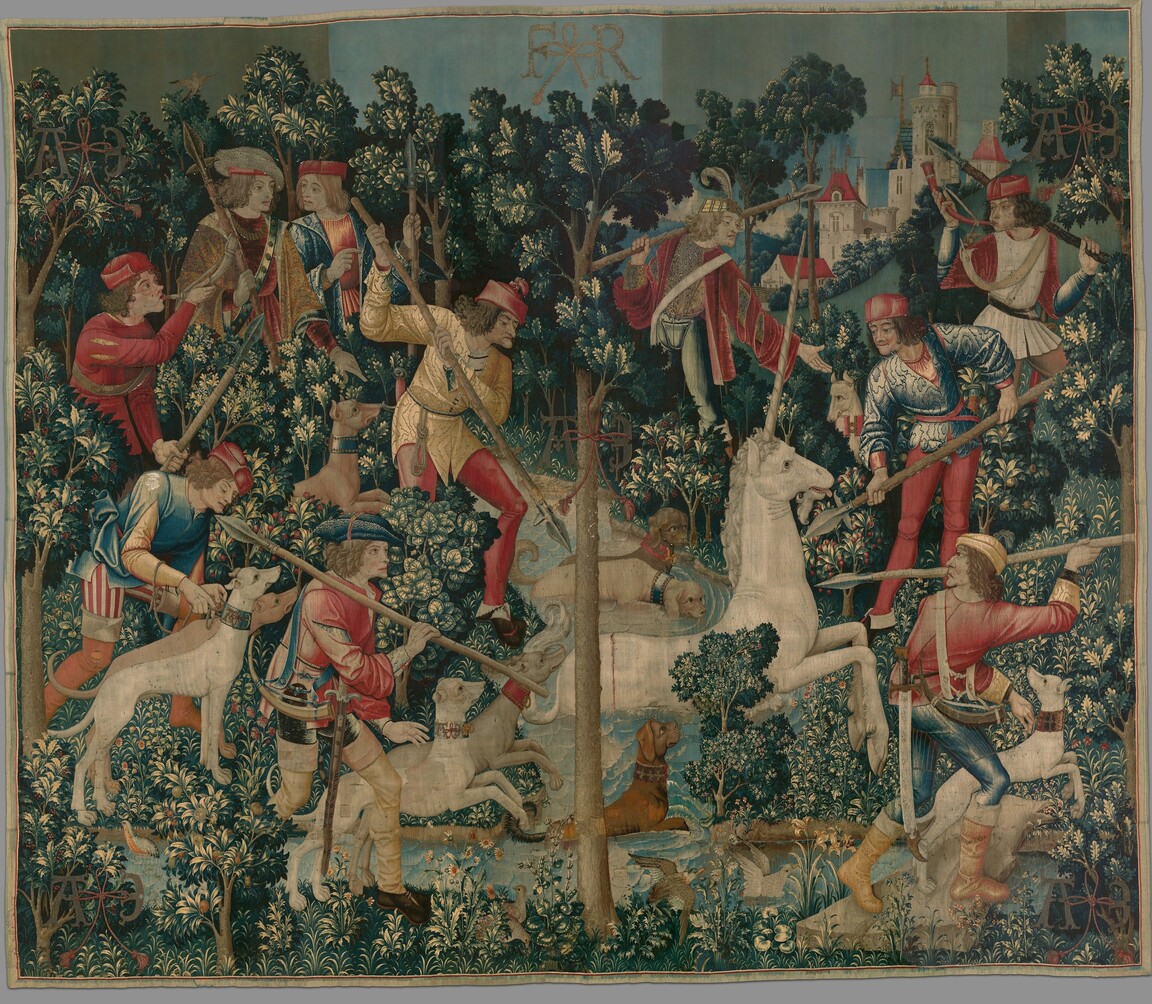

«Охота на единорога» — серия из семи гобеленов, созданных в Южных Нидерландах в период с 1495 по 1505 год.

Именно в рамках этого историко-культурного контекста животные начинают выполнять роль своеобразных «понятий», через которые Средневековье оформляет своё представление о космосе, морали и устройстве бытия.

Внутри этого культурного пространства особое место занимают тексты, определившие логическую структуру средневекового взгляда на животных. Ранние богословские сочинения и патристическая традиция формируют основы интерпретации природы как символической системы, но именно «Физиолог» становится ключевым звеном, задающим канон аллегорического описания зверя.

(Страница «Бернского Физиолога», IX век)

Этот небольшой трактат, возникший в поздней античности, распространяется по Европе в многочисленных версиях и переводах, постепенно обрастая комментариями, переписывается в монастырях и включается в состав более обширных энциклопедий. Его влияние трудно переоценить: он задаёт принцип, по которому животное толкуется через моральный или богословский урок, нередко подкреплённый цитатами из Писания.

На этой основе в XII–XIII веках формируются латинские бестиарии.

Богато иллюминированный Рочестерский бестиарий.

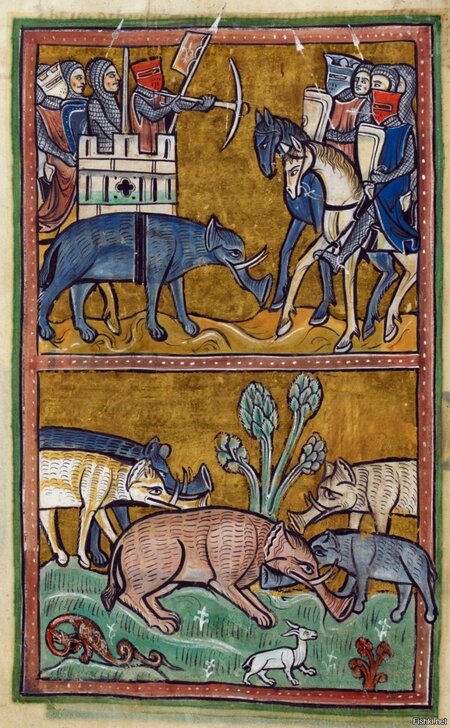

Это книги, в которых животные описываются как последовательность поучительных примеров. В них соединяются античная зоологическая традиция, библейская экзегеза и монастырская педагогика. Жанр бестиария стремится не к натуралистической точности, а к созданию универсального комментария к устройству мира: каждое существо становится частью моральной карты, где поведение зверя объясняет структуру греха, добродетели, искушения или спасения.

Но не менее важны и другие институции. Эти тексты существуют не в отрыве от художественной практики. Скриптории, в которых создаются манускрипты, становятся центрами производства образов и одновременно — центрами распространения смыслов.

Монахи-иллюминистры работают в режиме постоянного диалога с письменной традицией: изображение уточняет текст, а текст объясняет изображение. В условиях, когда грамотность ограничена, визуальная форма нередко становится главным способом передачи морального содержания. Именно поэтому многие миниатюры бестиариев обладают такой устойчивой композиционной структурой: они рассчитаны на мгновенное узнавание и запоминание смысла.

(Богато иллюминированный средневековый Рочестерский бестиарий).

Типология образов и носителей

Визуальная культура Средневековья формировалась на множестве носителей, и каждый из них задавал свою логику работы со звериным образом. Манускрипты, витражи, скульптура, гобелены, рельефы — все они становились пространствами, где символика животных раскрывалась в зависимости от материала, функций и аудитории.

Поэтому, говоря о носителях, следует видеть не просто различия в технике, но различия в самой логике восприятия.

Статуя «Бамбергский всадник», собор в Бамберге (Германия), XIII век.

Манускрипты — прежде всего бестиарии и богословские сборники — были ключевым каналом, через который символы животных попадали в культуру.

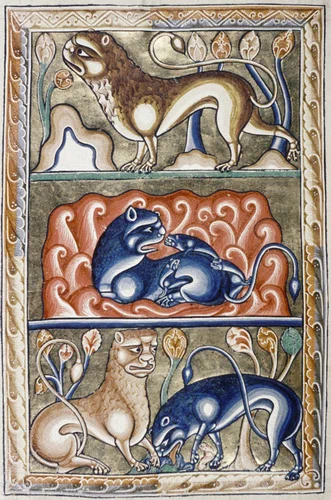

В них текст и изображение существовали в постоянном диалоге: миниатюра не повторяла содержание, а оформляла его в зрительную формулу. Известные бестиарии, такие как Абердинский или Рочестерский бестиарии, демонстрируют устойчивые композиции: зверь помещён на нейтральном фоне, его поза подчёркнуто ясна, а действие сведено к минимуму, чтобы мораль была максимально очевидной.

Абердинский бестиарий, созданный в Англии в конце XII века.

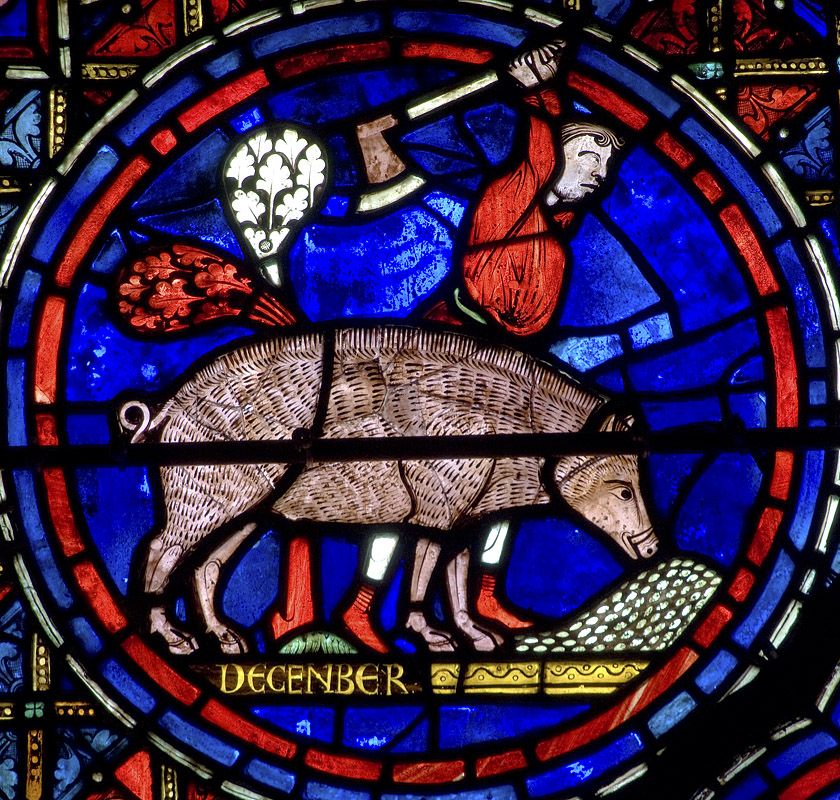

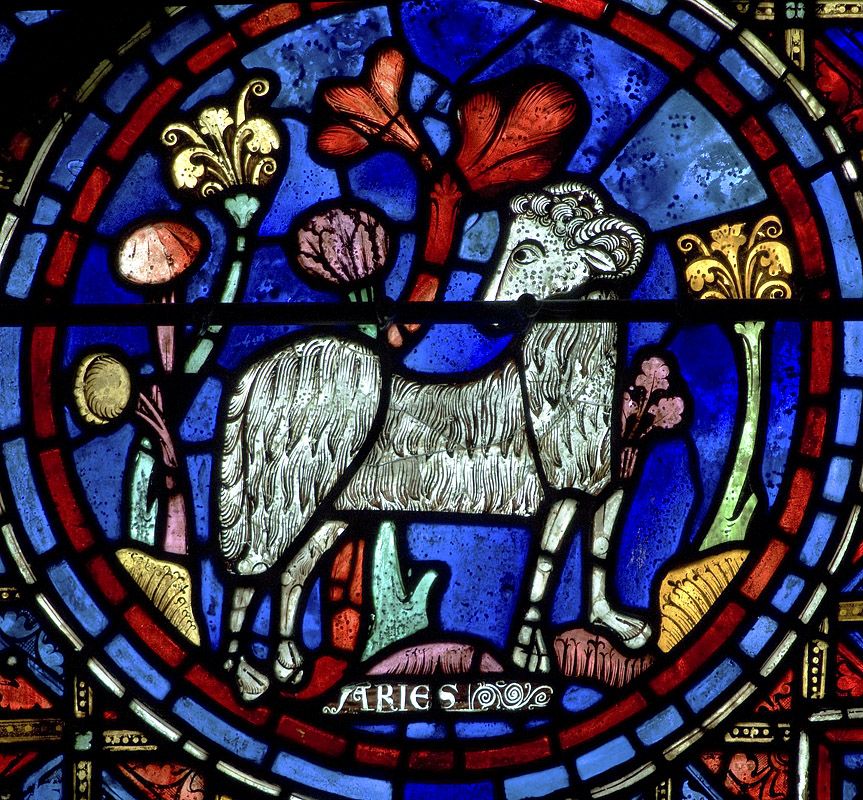

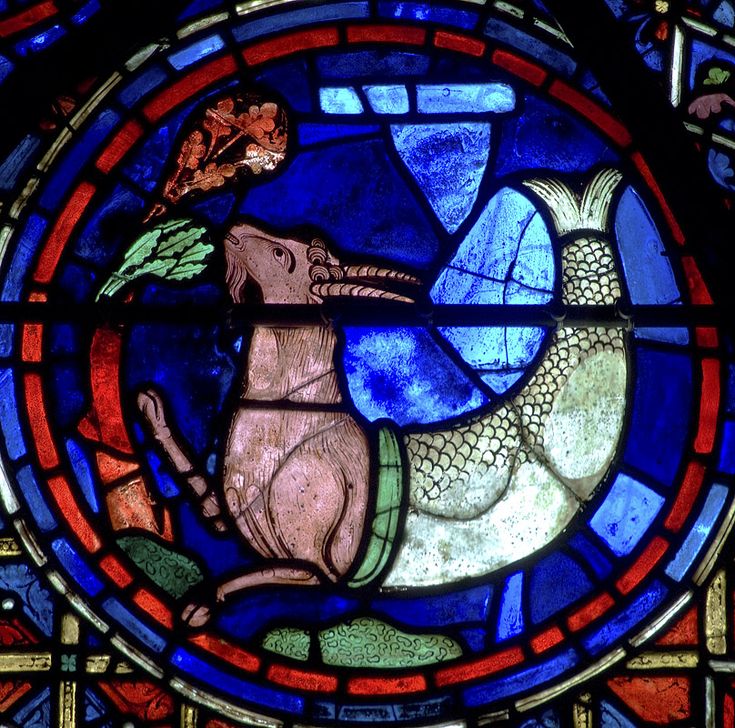

Витражи кафедральных соборов развивали эту традицию, но в масштабе, рассчитанном на массового зрителя. Здесь животные вписывались в архитектурный ритм, становясь частью световой проповеди, которая окружала человека в пространстве храма.

Библейские сцены, добродетели, притчи — всё это сопровождалось фигурой зверя, выполняющего роль либо метафорического аккомпанемента, либо прямого символического маркера. Витражи Шартра, Амьена или Сен-Дени иногда включают фрагменты, прямо связанные с бестиарными мотивами, хотя и переосмысленные под литургические задачи. Таким образом, образ из книги выходил в пространство собора и начинал говорить с другой аудиторией — народной, не книжной, но знакомой с визуальным языком.

Иконография ключевых зооморфных символов

Символика Христа и добродетели: Лев, Агнец, Единорог

Переходя от общих принципов к конкретным образам, мы сталкиваемся с богатейшей галереей существ, чьи облики и атрибуты были строго регламентированы иконографической традицией. Визуальный анализ этих «персонажей» позволяет понять, как абстрактные богословские концепции обретали плоть — пусть и условную, схематичную — в искусстве.

Бестиарии, собранные в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета.

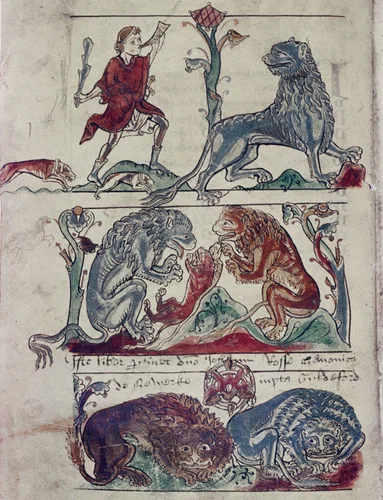

Среди множества образов именно лев выступал одним из самых многогранных символов Христа. Его иконография включала несколько ключевых сцен. Например, лев, спящий с открытыми глазами, олицетворял божественное провидение, а «лев пробуждающийся» на третий день, по поверью, вдыхал жизнь в своего львенка — это была прямая визуальная метафора Воскресения.

В скульптуре соборов он часто изображался стражем порталов, его мощная, хоть и условно переданная грива и лапы символизировали силу и царственность Спасителя.

Львица, вдыхающая жизнь в своего детёныша, или пеликан, пронзающий собственную грудь, образуют своего рода «визуальные тезисы» — лаконичные, но насыщенные смыслом.

Такой минимализм был необходим, поскольку изображение служило инструментом обучения и памяти: оно превращало сложное богословское положение в простую, мгновенно узнаваемую форму.

Агнец, в свою очередь, был универсальным символом жертвенной природы Христа. Его изображали стоящим, но с перевязанными ногами, часто с кровоточащим боком, что отсылало к Страстям. Канонической стала композиция «Agnus Dei» — Агнец Божий, держащий хоругвь победы, которая помещалась как в центре книжных миниатюр, так и на витражах. Статичность и кроткая поза животного визуально контрастировали с драматизмом его символики, подчеркивая добровольность жертвы.

Агнец с крестом. Витраж Кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Флоренция. Италия.

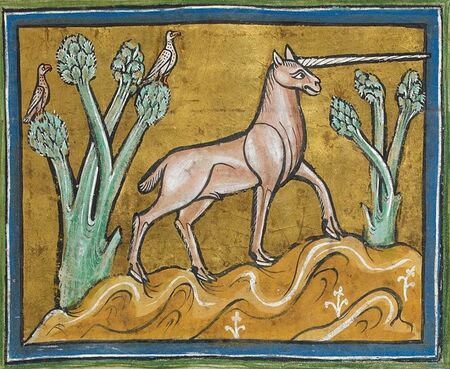

Особое место занимал единорог — образ чистоты и Воплощения. Его история визуально рассказывалась через сцену «охота на единорога»: прекрасное белое создание, укрощенное девой, становилось добычей охотников. Эта сцена, детально проиллюстрированная в бестиариях и позднее на шпалерах, читалась как аллегория Благовещения, где Христос, словно единорог, находит приют в лоне Девы Марии, а затем приносится в жертву.

«Единорог у фонтана» — фрагмент одной из семи шпалер серии «Охота на единорога». Оригинал хранится в Клойстере, филиале Манхэтенского музея Нью-Йорка.

Символика греха и зла: Дракон, Змей, Обезьяна

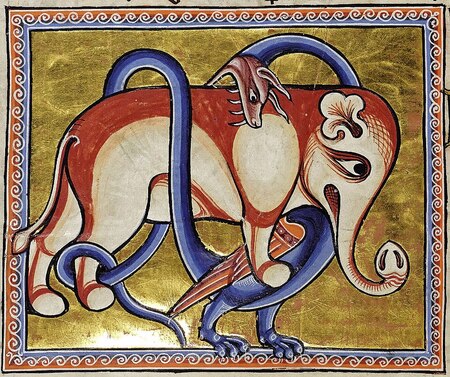

Английский иллюминированный бестиарий XII века.

Противоположный полюс символического мира занимали хтонические существа, олицетворявшие силы зла. Дракон и змей, часто отождествляемые, визуализировались как гибриды, соединяющие в себе самые опасные черты разных тварей: крылья летучей мыши, чешую змеи, пасть льва. Их гибридная природа была зримым воплощением хаоса и греха.

«Битва святого Георгия с драконом» — картина Паоло Уччелло, написанная в 1455–1460 годах.

Ключевым мотивом в их иконографии была сцена борьбы. Святой Георгий или архангел Михаил, поражающие дракона, — это не просто повествовательная миниатюра, а структурная композиция, где вертикальная фигура святого символизирует добро, а горизонтальное, извивающееся тело чудовия — поверженное зло. Поза агрессии дракона с раскрытой пастью должна была вызывать у зрителя однозначное отторжение.

(Паоло Учеллло. Битва Святого Георгия со змеем. XV век)

В ином ключе работал образ обезьяны. Вместо прямолинейной угрозы она представляла грех через пародию и глупость. В маргиналиях манускриптов обезьяны часто изображались в человеческих позах — одетыми в платья, сидящими за прялкой или подражающими рыцарям. Эти гротескные сценки служили сатирой на человеческие пороки, особенно тщеславие и похотливость, визуально напоминая зрителю о греховной природе человека.

Через канонические позы, устойчивые атрибуты и ясные композиционные схемы визуальный язык средневековья превращал знакомых зверей в мощные символы, формируя у зрителя сложную, но интуитивно понятную картину христианской вселенной, где за каждым видимым образом стояла незримая духовная реальность.

Визуальная риторика: композиция, жесты, атрибуты

Но как же с помощью чисто визуальных средств выстраивалось убедительное высказывание? Средневековое искусство не просто использовало символы; оно конструировало их, подчиняя строгим законам визуальной риторики, где каждый элемент композиции, жест или атрибут был полноправным участником диалога со зрителем.

Фундаментальным приемом этой риторики было отсутствие иллюзионистического фона и изоляция фигуры. Животное в бестиарии или на витраже почти никогда не помещалось в природный или архитектурный контекст. Эта нейтральность, как в Аберденском бестиарии, была не недостатком мастерства, а сознательным выбором. Она превращала зверя из особи в концепт, вычленяя его сущность-символ из хаотичного потока реальности. Зритель видел не конкретного льва, а саму идею царственности и воскресения.

Серия гобеленов «Дама и единорог» была создана в переходный период от Средневековья к Ренессансу, около 1500 года.

Этот акцент на концепте подчеркивался через систему жестов и поз, которые функционировали как универсальный визуальный код. Агрессивная, извивающаяся поза дракона на капители колонны или в миниатюре однозначно читалась как воплощение греха и хаоса. В противовес ей, статичная, фронтальная поза Агнца Божьего на витраже Шартрского собора передавала идею добровольной жертвы и вечного покоя. Даже сложная богословская идея, такая как Благовещение, могла быть закодирована в сцене «укрощения единорога» через жест покорности мифического зверя.

Наконец, структурная роль зверей раскрывала их функциональность в организации сакрального пространства. В манускриптах они оживляли текст, выступая в историзованных инициалах, где буква буквально складывалась из тел зверей, визуально отмечая начало важного фрагмента.

На полях те же существа, в виде дролери, вели свой гротескный диалог с основным текстом, создавая сложный контрапункт смыслов. В архитектуре же звери-горгульи, выполняя утилитарную роль водостоков, одновременно становились частью визуальной проповеди, напоминая о грехе, смываемом с храма.

Средневековая рукопись с иллюстрацией пастуха и крылатого волка.

Визуальный язык средневекового искусства предстает не как набор случайных украшений, а как продуманная риторическая система. Через композиционную изоляцию, канонизацию жестов и интеграцию в структуру носителя, условные и схематичные образы животных обретали невероятную убедительность. Они становились красноречивыми символами, позволявшими говорить на универсальном языке о самых сложных материях веры и морали, подводя нас к главному выводу о природе всего средневекового зооморфного кода.

Вывод

Символика зверей в средневековом искусстве предстаёт не как набор декоративных мотивов, а как целостный и универсальный визуальный язык, где каждое животное, от льва до обезьяны, функционировало как сложный семиотический код. Условные, лишённые натурализма образы, подчинённые строгой иконографии и композиционной риторике, служили одной цели — трансляции богословских идей и моральных принципов.

Через этот зооморфный код невидимое божественное становилось зримым и понятным, превращая искусство в мощный инструмент осмысления мира, где земной зверь всегда был метафорой состояния души, борьбы добра и зла и устройства самого мироздания.

Богато иллюминированный средневековый Рочестерский бестиарий.

Библиография

Охота на единорога // Alphapedia. https://alphapedia.ru/w/The_Hunt_of_the_Unicorn

«Золотая легенда» — бестселлер Средневековья // Дзен. https://dzen.ru/a/XwKP6hlYqz1CB8mI

The Aberdeen Bestiary // University of Aberdeen. https://www.abdn.ac.uk/bestiary/ms24/f14v

ШАРТРСКИЙ СОБОР: БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ В СТЕКЛЕ // VK. https://vk.com/wall-4039250_57416

БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ В ИСКУССТВЕ // VK. https://vk.com/wall-43760121_34358

Псалтырь Латтрелла // Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Luttrell_Psalter

Средневековые символы: знаки зверя // Diletant.media. https://diletant.media/articles/45344655/

Representation of animals in Western medieval art // Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Representation_of_animals_in_Western_medieval_art

Загадочные животные в средневековом искусстве: Тайные символы в иллюстрированных рукописях и манускриптах // Культурология.РФ. https://kulturologia.ru/blogs/130222/52530/

От кентавра до вороны: с чем ассоциируются символы разных животных в искусстве // TechInsider. https://www.techinsider.ru/popmem/1668993-ot-kentavra-do-vorony-s-chem-associiruyutsya-simvoly-raznyh-jivotnyh-v-iskusstve/

Животные в средневековом искусстве (статьи) // Risunoc.com. https://www.risunoc.com/2020/08/zhivotnye-v-srednevekovom-iskusstve.html

Почему именно лев стал главным символом средневековой геральдики // Дзен. https://dzen.ru/a/Z3exEst2VE84TMIE

Бестиарий — Королевский манускрипт 12 C XIX // Wikimedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bestiary_-_Royal_MS_12_C_XIX?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera