Символика зеркала в европейской живописи XV–XVII веков

«Смысл невидим, но невидимое не противоречит видимому: видимое само по себе имеет невидимую внутреннюю структуру.» [1]

Зеркало — один из самых многозначных предметов европейской культуры. Оно объединяет в себе оптику, философию, антропологию, теологию, визуальность. В живописи XV–XVII веков зеркало не просто присутствует как бытовой объект — оно становится инструментом освоения пространства, знаком статуса, аллегорией истины или тщеславия, а иногда — посредником между персонажем картины и зрителем. Через него художники создают сцены, в которых отражение раскрывает дополнительные смыслы: духовные, моральные, психологические или метапространственные.

Эта тема выбрана потому, что зеркало — идеальный пример того, как вещь в картине начинает говорить больше, чем персонажи. Объект, который в реальности просто отражает, в искусстве становится метафорой: самопознания, истины, иллюзии, тщеславия, бренности, божественного взгляда или даже самой живописи. Для эпох Ренессанса и Барокко зеркало — это встреча человека и мира, человека и Бога, человека и художника.

Ключевой вопрос исследования:

Как меняется символика зеркала в европейской живописи XV–XVII веков, и какую роль зеркало играет в создании дополнительных смыслов и визуальных стратегий?

Гипотеза исследования:

Зеркало в живописи этого периода не является статичным символом: в XV–XVI веках оно чаще связано с идеями самопознания и истины, а в XVII, в эпоху Барокко, начинает выполнять драматическую и морально-назидательную функцию — становится символом бренности, иллюзии и зрелищности. Одновременно зеркало служит художнику инструментом метаповествования и расширения пространства картины.

Принцип отбора материала и источников:

Используются произведения, в которых зеркало играет сюжетную или символическую роль, а не просто декоративное значение. Основной критерий — способность зеркала создавать дополнительное смысловое поле: вводить метапространство, отражать скрытые элементы сцены, разоблачать персонажа, усиливать моральную трактовку или менять визуальную логику картины. Также используются искусствоведческие тексты, статьи журналов, научные материалы о живописи XV–XVII веков. Критерии были следующие: релевантность эпохе, научная достоверность, наличие анализа символики.

Структура:

1. Введение. Почему зеркало стало важным мотивом XV–XVII веков. 2. Рождение зеркала как культурного символа 3. Возрождение: зеркало как истина, самопознание и моральная рефлексия 4. Барокко: зеркало как символ иллюзии, тщеславия и зрелищности 5. Зеркало как скрытый инструмент: оптические искажения, автопортретные эксперименты и образ «двойного» взгляда 6. Заключение

Рождение зеркала как культурного символа

Зеркало как предмет и технологическое изобретение имеет долгую историю. Первые примитивные зеркала создавались ещё в древности: использовались отполированные металлические поверхности, каменные зеркала, а также водяные зеркала, отражающие изображение. С течением времени технологии совершенствовались: в Средние века появляются стеклянные зеркала с металлическим покрытием, а к XV веку в Европе развитие техники производства стекла и оловянно-свинцовых покрытий позволило создавать качественные и относительно большие зеркала, доступные для элитного общества. Эти достижения сделали зеркала не только утилитарным предметом, но и символом статуса, эстетики и интеллектуального интереса к природе видимого мира. [2]

Возрождение: зеркало как истина, самопознание и моральная рефлексия

Эпоха Ренессанса в европейском искусстве характеризуется возвратом к античным идеалам, гуманизмом и интересом к природе человеческой души. В этом контексте зеркало становится не просто бытовым предметом, но и важным символическим элементом живописи, через который художники выражают идеи истины, самопознания и моральной ответственности человека. Оно перестаёт быть простым предметом интерьера и превращается в метафору визуальной и духовной реальности, отражающей внутренний мир персонажей и создающей диалог со зрителем.

Слева направо: Ян ван Эйк, «Портрет четы Арнольфини», 1434 и фрагмент данной картины

Ярчайшим примером этого является «Портрет четы Арнольфини» Яна ван Эйка. Центральным элементом композиции становится выпуклое медальонное зеркало, размещённое на задней стене комнаты, которое отражает дополнительные фигуры, не видимые иначе, вероятно, сам художник и свидетель события.[3] Рама зеркала украшена медальонами со сценами Страстей Христовых, создавая символический контекст и связывая бытовую сцену с сакральным пространством. Такой приём позволяет сочетать земное и духовное, материальное и моральное.

Символика зеркала в этой картине многослойна. С одной стороны, оно выступает как метафора истины: отражение показывает героев такими, какие они есть на самом деле, создавая эффект честного наблюдения. Надпись на раме «Johannes van Eyck fuit hic» («Ян ван Эйк был здесь») делает художника участником действия, а зеркало — инструментом самопознания и свидетельства.[3] С другой стороны, медальоны со сценами Страстей Христовых превращают зеркало в знак моральной ответственности: наблюдающее за героем око символизирует, что их поступки видны и оцениваются божественным порядком. [4]

Особое внимание заслуживает оптический аспект зеркала. По теории Хокни–Фалько, ван Эйк и другие художники Северного Возрождения могли использовать выпуклые зеркала и линзы для достижения эффекта сверхреализма.[5] Эта техника позволяла художнику точно воспроизводить перспективу, свет и формы, что усиливало ощущение истины в изображении. Оно отражает пространство комнаты с необычной точностью: видны элементы, которые находятся вне прямой линии взгляда зрителя: балки потолка, окно и присутствующие на заднем плане фигуры. Таким образом, зеркало становится инструментом расширения композиции, создавая иллюзию глубины и пространственной целостности.

Этот объект заставляет зрителя задуматься о духовной чистоте супругов и их ответственности перед Богом. Одновременно зеркало выполняет эстетическую функцию: оно привлекает внимание к художественной детализации, отражая не только фигуры, но и интерьер, текстиль, игру света на различных поверхностях. Ван Эйк демонстрирует мастерство в передаче различных материалов, от бархатной ткани одежды до отражений света на медной раме зеркала, что подчёркивает идею, что реальность в её материальном проявлении и моральный порядок тесно связаны.

Немаловажным аспектом является социальный контекст использования зеркала. В XV веке зеркала были дорогими и редкими предметами, доступными только состоятельным слоям общества. Их включение в интерьер картины указывает на социальный статус героев и их способность к культурной и моральной рефлексии. Зеркало становится символом не только истины и морали, но и интеллектуального и материального престижа, что усиливает многозначность образа. [3]

Таким образом, в ренессансной живописи зеркало выполняет многоплановую функцию. Оно объединяет философский, моральный и эстетический уровни: отражает истину, стимулирует самопознание, подчёркивает моральную ответственность и одновременно демонстрирует мастерство художника. В «Портрете четы Арнольфини» зеркало превращается в центр композиции, вокруг которого строятся смысловые и визуальные связи, создавая уникальный синтез философии, эстетики и техники.

Слева направо: Тициан, «Женщина перед зеркалом», ок. 1515 и фрагмент данной картины

На картине «Женщина с зеркалом» Тициан изображает женщину, сидящую перед зеркалом, которое держит мужчина. Хотя отражение фигуры в зеркале почти не видно, сам факт присутствия зеркала подчёркивает идею наблюдения и самосозерцания. Зеркало выступает как символ эстетического интереса к женской красоте и служит инструментом композиционного построения: оно задаёт направление взгляда зрителя и создаёт ощущение интимной сцены, где наблюдатель оказывается участником, но не полностью погружается в пространство.

Символически зеркало отражает не столько физическую форму, сколько концепцию бренности красоты и её восприятия. Тициан использует его как метафору визуального и философского наблюдения: зритель видит женщину в момент личного ритуала, но через наличие зеркала понимает, что красота и внимание к ней могут быть как объектом восхищения, так и тщеславия. Таким образом, даже минимальное отражение становится важным художественным и символическим приёмом Ренессанса.

Слева направо: Тициан, «Венера перед зеркалом», около 1555 и фрагмент данной картины

Дополнительно важным примером ренессансного обращения со знаком зеркала служит «Венера перед зеркалом» Тициана, датируемая около 1555 годом. Эта версия считается одной из наиболее зрелых интерпретаций темы Венеры у зеркала, которую художник многократно переосмысливал на протяжении своей карьеры. В отличие от ранних, более «классических» вариаций, поздняя живопись Тициана сочетает глубокую чувственность с мастерской работой материала: мягкость кожи, насыщенную бархатную ткань накидки и мерцание света на поверхности зеркала — всё это создано густыми, но тонко растушеванными слоями краски, которые придают фигуре объём и теплоту [6].

Тициан отходит от привычного идеала безупречной красоты, характерного для его ранних изображений богини. На первый взгляд зритель видит знакомую композицию: Венера, сидящая обнажённой, ласкающая волосы, перед зеркалом, которое держат два амура. Однако именно отражение нарушает идеальный образ. В зеркале мы видим лицо, которое кажется заметно старше, с потемневшей кожей, более тяжёлым взглядом, утраченной свежестью. Между образом богини «здесь» и образом «там» возникает разрыв, символически значимый и глубоко ренессансный.

Зеркало в этой картине вступает в конфликт с телесным идеалом: оно не подтверждает, а опровергает внешнюю красоту. То, что в реальности выглядит юным и сияющим, в отражении оказывается увядающим, почти суровым. Этот контраст интерпретируется исследователями как один из наиболее смелых визуальных комментариев Тициана о природе красоты и о неизбежности её исчезновения. [7]

Слева направо: 1. Питер Пауэл Рубенс, «Венера перед зеркалом», 1615 2. Паоло Веронезе, «Венера перед зеркалом», около 1585

Такой художественный ход особенно интересен на фоне традиции, в которой зеркало служило инструментом усиления внешнего великолепия Венеры. (см. примеры выше) У Тициана оно становится тихим напоминанием о том, что любая телесная красота временна, а её культ основан на видимости, а не на истине. Тем самым зеркало превращается из аксессуара богини в философский инструмент, который «рассказывает» правду, скрытую от взгляда.

Это не только символ старения, но и аллегория времени как «второго зеркала», которому красота неизбежно уступает. Эта двойственность — прекрасная молодая Венера вне зеркала и почти пугающе зрелая Венера внутри зеркала — позволяет Тициану соединить чувственное и метафизическое. Художник подводит к мысли о том, что красота — лишь поверхность, а зеркало осторожно приподнимает завесу над правдой, доступной только внимательному глазу.

Таким образом, роль зеркала в этой версии картины предельно драматична. Оно становится границей между эфемерным и вечным, между желанным и пугающим. Не демонстрируя смерть напрямую, Тициан показывает её след времени, который трогает лицо даже богини любви.

Барокко: зеркало как символ иллюзии, тщеславия и зрелищности

В эпоху Барокко (XVII век) зеркало в живописи перестаёт быть исключительно инструментом фиксации истины или самопознания. Оно приобретает более сложную символику: становится инструментом иллюзии, зрелищности и демонстрации тщеславия. Художники использовали зеркала для создания динамики, расширения пространства и визуальной игры с отражениями, привлекая внимание зрителя и усиливая эмоциональный эффект. Барокко характеризуется контрастным светом, драматическими позами и театральной постановкой сцен, что делает зеркало важным элементом композиции и сюжета.

Слева направо: Диего Веласкес, «Менины», 1656 и фрагмент данной картины

Одним из самых ярких примеров такого подхода является картина Диего Веласкеса «Менины». На задней стене залы висит большое зеркало, в котором отражаются король Филипп IV и королева Мария-Анна. Зеркало формирует «второй план» композиции и одновременно становится ключевым элементом, который связывает художника, персонажей и зрителя в единую пространственную и визуальную систему. Веласкес показывает сцену, где отражение королевской пары создаёт эффект метапространства: зритель видит одновременно действия в комнате и присутствие людей, которых не видно на переднем плане. Благодаря этому приёму зеркало расширяет композицию, превращается в символ иллюзии, а также подчеркивает роль художника как посредника между реальностью и образом. [8]

Слева направо: Диего Веласкес, «Венера с зеркалом», ок. 1647–1651 и фрагмент данной картины

Другой значимый пример — «Венера с зеркалом» Веласкеса, где зеркало становится средством тонкой визуальной игры и одновременно символом красоты. Венера лежит, повернувшись спиной к зрителю, а её лицо отражается в зеркале, которое держит Купидон. Этот приём создаёт эффект интимности и вовлечения зрителя, поскольку отражение Венеры кажется направленным прямо на него, что вызывает известный «эффект Венеры», который впоследствии начал использоваться в психологии для описания склонности людей верить в то, что они видят, даже если это не соответствует реальности. [9] Здесь зеркало служит и как инструмент усиления визуальной привлекательности образа, и как способ задуматься о бренности красоты, так как отражение — это лишь образ, а не сама Венера.

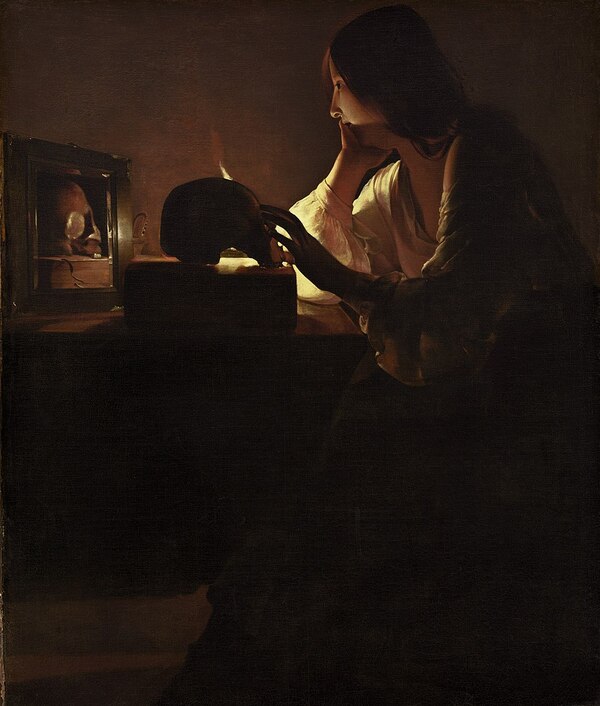

Слева направо: Жорж де Ла Тур, «Магдалина у зеркала», 1635-1640 и фрагмент данной картины

В картине Жоржа де Ла Тура «Магдалина у зеркала», зеркало выполняет совсем иные функции, показывая философскую и экзистенциальную сторону символики. Рядом с Магдалиной виден череп, а зеркало становится центром композиции, формируя vanitas-мотивы — размышление о бренности, тленности жизни и неизбежности смерти. Здесь зеркало не отражает конкретное лицо, а служит символическим объектом, который помогает раскрыть внутренний мир персонажа и его духовное самосозерцание. Свет, падающий от свечи, создаёт контраст света и тьмы, подчёркивая драматизм и интимность сцены.

Слева направо: Шарль Ле Брун, «Семейный портрет Эверхарда Жабаха», ок. 1660 и фрагмент данной картины

Особое место в исследовании использования зеркала в барочной живописи занимает «Семейный портрет Эверхарда Жабаха» французского художника Шарля Ле Бруна. В композиции присутствует зеркало, в котором отражён сам художник, включённый в сцену как мета-элемент. Такой приём создаёт эффект «второго взгляда»: зритель видит не только семью, но и художника, наблюдающего за происходящим, что добавляет слой саморефлексии и подчёркивает его роль как создателя изображения. [10]

Анализ зеркала показывает, что оно выполняет двойную функцию: с одной стороны, фиксирует пространство и участников сцены, усиливая ощущение глубины и реальности; с другой — создаёт мета-присутствие художника, превращая картину в инструмент наблюдения и размышления о зрелищности. Такое использование зеркала подчёркивает барочную любовь к игре перспективой, иллюзиями и многослойной композиции, где зритель вовлекается в сцену и одновременно наблюдает за самим процессом наблюдения.

Таким образом, в этой работе зеркало перестаёт быть просто предметом интерьера или атрибутом тщеславия: оно становится инструментом оптического и концептуального эксперимента, позволяя художнику интегрировать себя в сюжет, расширять композиционное пространство и создавать эффект многослойного наблюдения, типичный для барочной эстетики.

Объединяя эти примеры, можно увидеть, что в барочной живописи зеркало стало мощным художественным инструментом. Оно позволяло художникам играть с пространством, создавать многоплановые композиции, смешивать реальность и её отражение, усиливать драматизм и театральность сцен. Таким образом, зеркало в XVII веке стало элементом художественного языка, через который художники выражали сложные идеи о восприятии, реальности, времени и бренности человеческой жизни.

Зеркало как скрытый инструмент: оптические искажения, автопортретные эксперименты и образ «двойного» взгляда

В европейской живописи XVI–XVII веков зеркало нередко становилось невидимым участником создания картины — не как изображённый предмет интерьера, а как оптический инструмент, определяющий ракурс, особенности света, искажение формы или сам принцип построения взгляда.

Франческо Пармиджанино, «Автопортрет в выпуклом зеркале», 1524

«Автопортрет в выпуклом зеркале» Пармиджанино является уникальным произведением не только для эпохи Ренессанса, но и для всей европейской живописи. Самого зеркала здесь не видно, но художник написал себя, глядя в специально изогнутое зеркало, которое позволяло создавать характерное выпуклое искажение пространства, так принцип работы зеркала стал структурой картины. Рука, протянутая к зрителю, кажется непропорционально длинной, а остальные элементы комнаты «изогнуты» — эффект, которого невозможно достичь на плоской поверхности.

Технически эта работа представляет собой необычное сочетание формы панели и оптической идеи. Панель была специально подготовлена с лёгкой кривизной, повторяющей форму зеркала, чтобы усилить эффект искажения. Художник тем самым экспериментировал с перспективой и пространством, создавая визуальный парадокс: реальность, отражённая в зеркале, одновременно узнаваема и деформирована.

Символически зеркало в автопортрете Пармиджанино можно рассматривать как инструмент самопознания и философского размышления о природе восприятия. Оно позволяет художнику исследовать себя и пространство вокруг, создавая многослойное изображение, где личность, предметы и интерьер переплетаются в единой, но искажённой композиции. [11]

Особенность этой работы также в том, что она предвосхищает позднейшие художественные эксперименты с зеркалом, выпуклыми линзами и оптическими эффектами, которые появятся только в XVII веке у барочных мастеров. В этом смысле Пармиджанино можно назвать новатором визуального эксперимента, который расширил традиционные представления о портрете и о зеркальном отражении в живописи.

Таким образом, «Автопортрет в выпуклом зеркале» — это уникальный оптический и концептуальный эксперимент, который сочетает мастерство, философию и изобретательность художника, делая его выдающимся примером использования зеркала как средства исследования пространства и формы.

Караваджо, «Больной Вакх», 1593–1594

«Больной Вакх» — ранняя работа Караваджо и одна из тех, где зеркало становится ключевым инструментом. Исследования техники художника показывает, что Караваджо создавал многие свои автопортреты и натурные изображения, наблюдая себя в зеркале. Для «Больного Вакха» это особенно значимо: необычный ракурс головы, зеркальная асимметрия плеч и характерный «левосторонний» разворот подтверждают, что фигура была построена по отражению. Свет в картине падает под углом, удобным для работы у зеркала, а не для позирования живой модели — это объясняет странное сочетание резкого контраста света и болезненной желтоватости кожи. Таким образом, зеркало, хотя и невидимо, определяет сам принцип построения образа, превращая мифологический сюжет в зашифрованный автопортрет автора (неслучайно многие искусствоведы считают, что это изображение самого Караваджо в момент болезни).

Использование зеркала формирует и эмоциональную атмосферу картины. Образ Вакха лишён традиционной античной мощи — он хрупок, внутренне напряжён, будто пойман в момент слабости. Эффект «самонаблюдения» через зеркало усиливает ощущение интимности и неустойчивости, задавая направление, которое впоследствии станет одной из главных черт караваджизма — подлинность человеческого состояния, увиденная без прикрас. В результате «Больной Вакх» становится не просто изображением мифологического героя, а экспериментом над тем, как отражение способно преобразить художественный образ, сделать его уязвимым, плотским и почти документальным. [12]

Альбрехт Дюрер, «Автопортрет», 1500

Автопортрет 1500 года, созданный Альбрехтом Дюрером, — один из самых значимых примеров использования зеркала как инструмента художественного самопознания. Хотя само зеркало на картине не изображено, вся композиция построена благодаря работе художника с собственным отражением. Фронтальный ракурс, почти идеальная симметрия лица, строгое центральное построение — эти элементы невозможно получить при обычном позировании, но они естественно возникают при наблюдении себя в зеркале. Исследователи отмечают, что Дюрер сознательно использует зеркальную точку зрения, чтобы придать образу возвышенную, почти иконную строгость[13].

Зеркальность образа усиливает и психологическое содержание портрета: прямой, плотный взгляд Дюрера создаёт эффект внутреннего самоуглубления. Как отмечает Эрвин Панофский, автопортрет 1500 года — это декларация не только физического облика художника, но и его творческой идентичности. [14] Зеркало здесь выступает как посредник между реальным «я» и идеализированным образом, который мастер предлагает миру, — образом, очищенным от случайных черт и подчеркнуто цельным.

В автопортрете присутствует и символическое измерение: фигура художника выстроена по принципу сакральных изображений Христа Пантократора, а это означает, что зеркало стало инструментом возвышения художника и осознания им собственного статуса. Таким образом, скрытое зеркало формирует не только визуальную структуру картины, но и её концептуальную основу: оно становится устройством, через которое Дюрер создает идеальный, «вечный» образ самого себя.

Заключение

Исследование символики зеркала в европейской живописи XV–XVII веков показывает, что этот предмет никогда не был простым аксессуаром интерьера. На протяжении трёх столетий зеркало превращается в полноценный визуальный и философский инструмент, позволяющий художникам по-новому осмысливать пространство, человеческую природу и сам акт изображения. Эволюция его значения прослеживается от ренессансного интереса к истине, точности и самопознанию до барочной драматургии, театральности и размышлению о бренности.

В эпоху Возрождения зеркало служит средством утверждения новой гуманистической модели человека. Оно фиксирует правду, делает зрителя свидетелем происходящего и способствует моральной рефлексии. Ван Эйк, Тициан и Пармиджанино используют отражение как возможность расширить пространство картины, показать то, что находится вне прямой видимости, и одновременно раскрыть внутреннее состояние персонажа. Зеркало здесь становится порталом между видимым и невидимым, связью между человеком и божественным, средством общения между художником и зрителем.

В XVII веке его функции усложняются. Барокко превращает зеркало в инструмент визуальной игры, иллюзии, зрелищности. Оно создаёт новые уровни пространства, вовлекает зрителя в сцену, открывает возможность метаповествования и подчёркивает темпоральную хрупкость красоты и жизни. Веласкес, Ла Тур и Ле Брун используют зеркала так, чтобы они становились своеобразной оптической драмой — способом говорить о бренности, истине, видимости, присутствии художника и о самой природе зрительного восприятия.

Сопоставление произведений показывает, что зеркало никогда не остаётся нейтральным объектом. В каждый период оно выполняет уникальные задачи: философские, оптические, психологические, повествовательные. Оно может быть инструментом истины — и инструментом иллюзии; знаком духовной рефлексии — и символом тщеславия; расширением пространства — и его разрушением. Именно эта многослойность делает зеркало одним из самых выразительных и универсальных символов европейской художественной традиции.

Таким образом, гипотеза исследования подтверждается: символика зеркала меняется в соответствии с мировоззрением эпохи, но при этом сохраняет свою глубину и гибкость, позволяя художникам строить новые визуальные стратегии. Зеркало становится точкой пересечения видимого и скрытого, реальности и отражения, что делает его незаменимым инструментом в формировании художественного языка от Ренессанса до Барокко.

Maurice Merleau-Ponty The Visible and the Invisible. — Northwestern University Press, 1968. — 282 с.

Mirror // Wikipedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mirror#History (дата обращения: 12.11.2025).

Валерия Лизунова Ян ван Эйк: «свет мой, зеркальце! скажи…» // Научно-популярный журнал «ИКСТАТИ». — 2020

Секреты картины «Портрет четы Арнольфини» Яна Ван Эйка // ВЫСШАЯ ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК И МУЗЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ URL: https://realskill.ru/events/tpost/nlusyncjzo-sekreti-kartini-portret-cheti-arnolfini (дата обращения: 14.11.2025).

Michael John Gorman Art, Optics and History: New Light on the Hockney Thesis // Leonardo Music Journal. — 2003. — № 13. — С. 295-301.

Venus with a mirror // Google Arts & Culture URL: https://artsandculture.google.com/asset/venus-with-a-mirror-titian/LQHELRTC3mR-wQ?hl=ru (дата обращения: 14.11.2025).

Hope, Charles Titian. — New York: Harper & Row, Publishers, 1980. — 248 с.

«Las Meninas» by Diego Velázquez — A Spanish Painter Art Study // Art in context URL: https://artincontext.org/las-meninas-by-diego-velazquez (дата обращения: 15.11.2025).

Venus effect // wikipedia URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Venus_effect#: ~:text=This%20line%20of%20research%20highlights, at%20themselves%20in%20the%20mirror. (дата обращения: 15.11.2025).

Reflections: Charles Le Brun’s Mirrored Presence in the Jabach Portrait // The Met URL: https://www.metmuseum.org/perspectives/reflections-charles-le-bruns-mirrored-presence (дата обращения: 17.11.2025).

Jonathan Jones Self-portrait in a Convex Mirror (c1523-24), Parmigianino // The Guardian. — 2003. — 18.01.

David G. Stork Did Caravaggio employ optical projections? An image analysis of the parity in the artist’s paintings // The Diatrope Institute

Koerner, Joseph Leo The Moment of Self-Portraiture in German Renaissance Art. — Chicago: University of Chicago Press, 1993. — 543 с.

Panofsky, Erwin The Life and art of Albrecht Dürer. — Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1955. — 317 с.

Alamy via Legion Media

Wikiart