ШИРОТА ВЗГЛЯДА. Интерпретация жизни в фотографии

Введение

Есть ли ответ на вопрос, какая фотография считается объективной? Наверное, в реалиях 2025-го года, большая часть людей посчитает объективным любой снимок, созданный без помощи искусственного интеллекта. Несколькими годами ранее — любой кадр, в который не внедрены новые элементы с помощью растровых редакторов. Веком же ранее — снимки, созданные без ручного фотомонтажа и коллажа. В общем, принято думать, что любая фотография, работа над которой завершилась ровно на моменте щелчка камера (или на моменте цветокоррекции, ведь она не меняет сути) — достоверный источник информации.

Так ли это на самом деле? В какой-то степени — да. Ведь если что-то запечатлено без стороннего вмешательства — оно как минимум действительно существует. Если то, что мы видим на снимке, мы можем увидеть и своими глазами в реальности — значит, в этом уже есть немаленькая доля правды. Поспорить с этим нельзя, но зато можно посмотреть глубже.

Самым искренним жанром в фотоискусстве считается документальная фотография. Правдивость жанра буквально заложена в его названии: документальная фотография призвана документировать реальность, не вмешиваясь в ее естественный ход абсолютно никаким образом. Каждый юный фотограф-документалист знает золотое правило: менять нельзя ничего. Даже если кривой дорожный знак портит весь кадр, даже если в снимок с фактурными персонажами влезли лишние прохожие. Даже небольшие изменения сюжета его автором лишают фотографию звания «документальной». Но разве отказ от вмешательства делает изображение по-настоящему объективным?

Или же, в какой-то степени похожий, жанр уличной фотографии, который фиксирует прохожих, архитектуру и в целом все, что связано с окружающим миром за пределами четырех стен. Может ли такой кадр не быть объективным?

Конечно, на содержание фотографии всегда влияет взгляд автора именно с профессиональной точки зрения: композиция, цвета, кадрирование. Но что, если вычесть и это, оставив лишь голую суть: открытую крышку объектива и человека, который за ней стоит?

Что может помешать беспристрастности?

То, что не видно человеческим глазом, то, что никак не связано ни с инструментом, ни с профессионализмом автора. А именно — личное отношение фотографа к происходящему, контекст, в который он помещен, его культурный и ментальный бэкграунд, и множество других «личных» аспектов. Ведь даже если автор стремится снять все так, как оно и есть, становясь лицом к лицу с определенными событиями, он все равно непроизвольно совершает выбор: что оставить в и за пределами кадра, какие эмоции героя зафиксировать, а какие — умолчать.

В этом исследовании я попробую рассмотреть, как личное преломляется в документальном, и где проходит граница между фиксацией и интерпретацией.

Рубрикатор

Для этого визуального исследования я взяла четыре слов. Слишком глобальных, но при этом — слишком ярких и точных, моментально выстраивающих уникальную картинку перед глазами каждого из нас. Эти слова:

1. Страна 2. Война 3. Болезнь 4. Смерть

Страна

Россия: Марков VS Русская тоска

Мое визуальное исследование в сравнении изображений различных тем начинается от глобального и заканчивается более локальным. Поэтому первая тема, которую я хочу рассмотреть — это тема страны. Безусловно, невозможно сравнить абсолютно все взгляды на такую широкую тему: есть сотни стран, а в каждой из них — сотни регионов, десятки контекстов и еще столько же разных взглядов на все это вместе взятое. Мое сравнение будет точечным: я сравню две, как может показаться на первый взгляд, очень похожие, но в то же время — невероятно разные эстетики современной России последнего десятилетия на примере фотографий Дмитрия Маркова и тех снимков, которые сейчас можно найти в любой социальной сети по запросу «русская тоска».

Дмитрий Марков, фотографии из книги «Россия в квадрате»

Дмитрий Марков — одна из самых значимых фигур в российской фотографии последнего десятилетия. Многие молодые люди, даже не увлекающиеся фотографией, возможно, знали лишь одну фамилию современного фотографа — его. Ведь Марков был не просто тем, кто снимал: он был, в какой-то степени, социально-значимой фигурой с невероятно сложной, но в то же время интересной биографией. Он боролся с наркотической зависимостью до своего последнего дня, и был абсолютно искренен в признании своей уязвимости. Кроме этого, он помогал людям со схожей проблемой во всех регионах России, куда мог добраться: открывал фонды, реабилитационные центры или же точечно помогал отдельным героям.

Его судьба, как мне кажется, отражается в его снимках: они очень приземленные на первый взгляд, но чем дольше ты их рассматриваешь, тем сильнее удивляешься уникальности персонажей и сцен. Маркову удавалось запечатлеть обыденное под таким углом, что сознание зрителя было вынуждено как будто заново узнавать, смотреть впервые на сцены, знакомые с детства.

Главной фигурой в работах Маркова был человек. Причем всегда — человек очень живой. Не «веселый» или «активный», а именно живой — со своими страхами, капризами, несуразными радостями, уязвимостями и печалями. На его снимках мы видим бывших военных, со слезами вспоминающих о своем прошлом, видим пузатых мужчин, обливающих друг друга из шланга в старой общественной бане, видим детей, которые дурачатся, видим тех, кто оказался за чертой бедности, видим и вполне себе простых старушек. В общем, видим всех. А главное — тех, чьи фигуры узнаваемы для абсолютно каждого человека: в лице своих бабушек, старых приятелей, родителей, знакомых или даже в своем лице.

Уникальность взгляда в совокупности с предельной честностью, демонстрацией эмоций и с набором знакомых силуэтов дает уникальный эффект: происходящее на картинке для нас вроде бы совсем не чуждо, но совокупность факторов, из которого оно было сложено, настолько нова, что мы максимально вникаем в сюжет и действительно заново признаем нашу реальность со всеми ее неровностями, ошибками и шероховатостями.

Дмитрий Марков, фотографии из книги «Россия в квадрате»

Дмитрий Марков, фотографии из книги «Россия в квадрате»

Дмитрий Марков, фотографии из книги «Россия в квадрате»

Дмитрий Марков, фотографии из книги «Россия в квадрате»

Дмитрий Марков, фотографии из книги «Россия в квадрате»

Эстетика «русской тоски» тоже построена на знакомых формах, но если в кадрах Маркова формы знакомы нам скорее из взрослой жизни, то в « русской тоске» — из детской и подростковой. В фотографиях этой эстетики можно увидеть неестественно яркие закаты, которые действительно были лишь в детстве, протоптанные снежные тропинки возле панельных зданий, горящие окна школы в темноте зимнего утра, детские площадки, старые трамваи, милых котиков, убедительно вписанных в атмосферу приятной тоски, сигаретные бычки и пахнущие краской подъезды. Одно лишь это описание рождает чувство соприкосновения с чем-то ужасно знакомым. И, самое главное, фотографии «русской тоски» чаще всего лишены персонажа, что делает их действительно универсальными для абсолютно каждого из нас. Если фотографии Маркова — это потрясение и изучение, то «русская тоска» — это ностальгическое расслабление в совокупности с безопасной, спокойной тоской.

Неизвестные авторы. Источник: Pinterest.com

Неизвестные авторы. Источник: Pinterest.com

Неизвестные авторы. Источник: Pinterest.com

Неизвестные авторы. Источник: Pinterest.com

И ведь рождается удивительный контраст. И Дмитрий Марков, и все неназванные авторы бесчисленных картинок «русской тоски» снимают почти одно и то же, а именно — «не парадную» Россию. Причем делают это через во многом схожие формы. Возможно, многие из этих авторов даже имеют одинаковое мироощущение в контексте того, что они снимают. Но эффекты при этом — кардинально разные.

Всемирный успех VS Холокост. Олимпийские игры в Берлине

Вторым примером, благодаря которому я сравню разные взгляды, будет только зародившаяся фашистская Германия.

Разница восприятий может проявляться не только в том, как авторы иначе воспринимают одну и ту же картинку, но и в том, какую картинку авторы вообще хотят снимать, находясь в одинаковой реальности. Как в известном современном меме, где в одном и том же поезде двум парням открывается совершенно разный пейзаж. Однако здесь параллели не будут забавными. Берлин, 1936 год. У власти уже находится Адольф Гитлер и НСДАП. Город встречает гостей из 49 стран мира (включая 3961 атлета), тем самым поставив мировой рекорд по количество участников в Олимпийских играх. Самым выдающимся спортсменом Игр становится темнокожий американец Джесси Оуэнс, забирая 4 золотые медали. Кроме этого, в Играх участвуют даже еврейские спортсмены!

Лени Рифеншталь, немецкая кинорежиссер и фотограф, снимает это торжество, создавая абсолютно величественные, гордые, праздничные кадры. Город приведен в идеальное состояние. Если не обращать внимания на флаги фашистской Германии, в голову не придет даже мысли о том, что все это происходит именно там.

Но вот другое «окно», в которое смотрят иные авторы: в это же время, пока праздник Игр радостно отмечает практически весь мир, в нескольких десятков километров тысячи евреев гибнут в концентрационных лагерях.

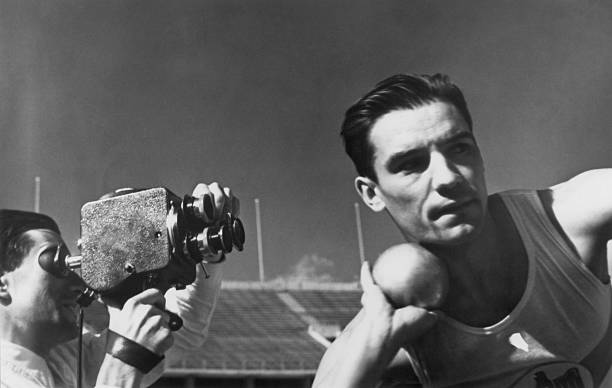

Лени Рифеншталь и команда готовятся снимать «Олимпию»

Зажжение Олимпийского огня, Берлин, 1936. Фото Лени Рифеншталь

XI летние Олимпийские игры, Лени Рифеншталь

XI летние Олимпийские игры, Лени Рифеншталь

XI летние Олимпийские игры, Берлин, 1936

Адольф Гитлер и Лени Рифеншталь на Олимпийских играх

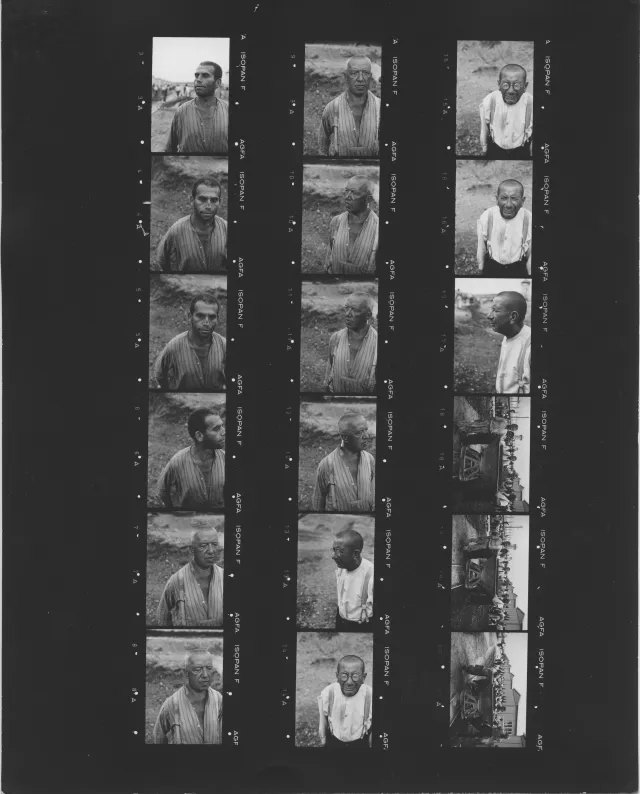

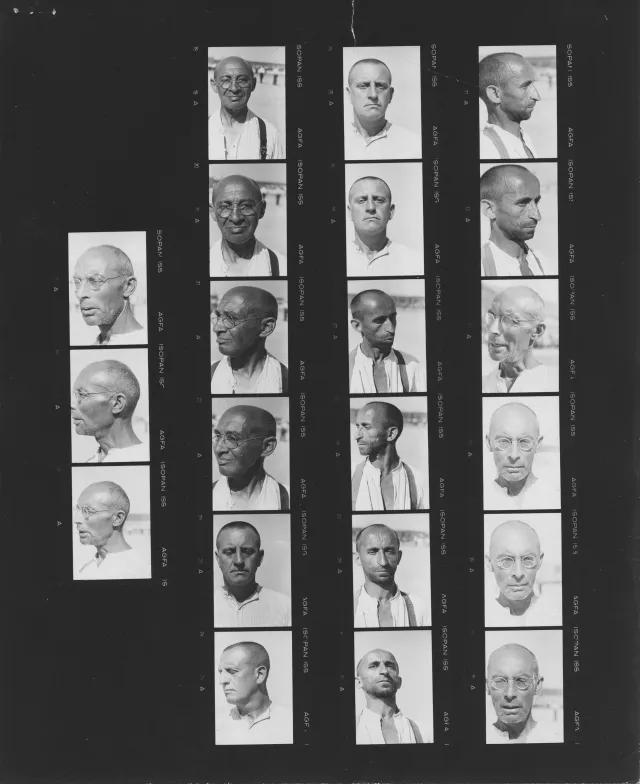

Фотопортреты заключенных концентрационного лагеря Дахау, ориентировочно 1933-1936

Фотопортреты заключенных концентрационного лагеря Дахау, ориентировочно 1933-1936

Фотопортреты заключенных концентрационного лагеря Дахау, ориентировочно 1933-1936

Фотопортреты заключенных концентрационного лагеря Дахау, ориентировочно 1933-1936

Война

Мадс Ниссен, «Революция в Ливии», 2011

Мадс Ниссен, «Революция в Ливии», 2011

Мадс Ниссен, «Революция в Ливии», 2011

Мадс Ниссен, «Революция в Ливии», 2011

На кадрах выше мы видим ожесточенные и кровопролитные события в Ливии во время революции. Кадры абсолютно жестокие: мы видим кровь вместо слез, исказившиеся лица убитых солдат, технику в огне и мужчин, плачущих над потерями. Эти снимки — абсолютно честный взгляд на военные действия. Без сглаживания углов и сокрытия неприятных моментов. Автор не находится ни на чьей стороне, поэтому не стремится приукрасить успехи одной из армий. Мы видим насилие, разрушения и жестокие смерти, что вызывает отторжение, страх, ужас и в какой-то степени отвращение.

На кадрах ниже — советские солдаты в Берлине в первые дни после победы. Здесь речь тоже идет о войне, но мы, во-первых, не видим самих боевых действий, а лишь моменты празднования, во-вторых, кадры сняты «своими», в-третьих — мы, зрители, тоже «свои». И благодаря этому вместо ужаса приходят настроения торжественности, мужества и гордости. А ведь в обеих историях повествование строится вокруг войны — самого жестокого и несправедливого, что может быть.

Первый красный флаг на окраине Берлина, 21 апреля 1945, Темин Виктор Антонович

Советские солдаты оставляют надписи на стенах Рейхстага, май 1945, Морозов Анатолий Павлович

Раздача текста капитуляции немецкому населению, 8 мая 1945, Фаминский Валерий Всеволодович

«Победа!», 9 мая 1945, Редькин Марк Степанович

Болезнь

I. Личное в глобальном

«Эбола реальна», Мадс Ниссен. 2014

Мадс Ниссен — датский фотограф-документалист, чьи работы мы уже увидели в предыдущее главе. На его веб-сайте есть раздел «9 историй в картинках» («9 picture stories»), за которым скрываются глобальные проблемы стран с невысоким уровнем развития: миграционный кризис в Южном Судане, перенаселение на Филиппинах, эпидемия эболы в странах Африки, борьба с коронавирусом в Бразилии, война против мефедрона и группировок в Южноафриканской Республике… Сейчас мы становимся на сериях снимков, связанных с эпидемиями: Мадс старается охватить проблему целиком, чтобы продемонстрировать весь ее масштаб. Он снимает больных и врачей, смерть и лечение, улицы и палаты. В общем, все, что только можно показать. Это не его личная проблема: не его родственники умирают от эболы, не его страна рушится от невнимательности властей. Но, в то же время, его сердце принадлежит этим людям: кто еще поедет из Дании в непредсказуемость и небезопасность, кроме как человек, искренне обеспокоенный судьбой несчастных? Поэтому сквозь прямоту и сухость документалистики просачивается искренняя человеческая боль, отдельные лица и их истории.

«Эбола реальна», Мадс Ниссен. 2014

«Бразилия поражена „мелким гриппом“», Мадс Ниссен. 2020

«Бразилия поражена „мелким гриппом“», Мадс Ниссен. 2020

«Бразилия поражена „мелким гриппом“», Мадс Ниссен. 2020

II. Личная история

«Дни с моим отцом», Филипп Толедано. 2010

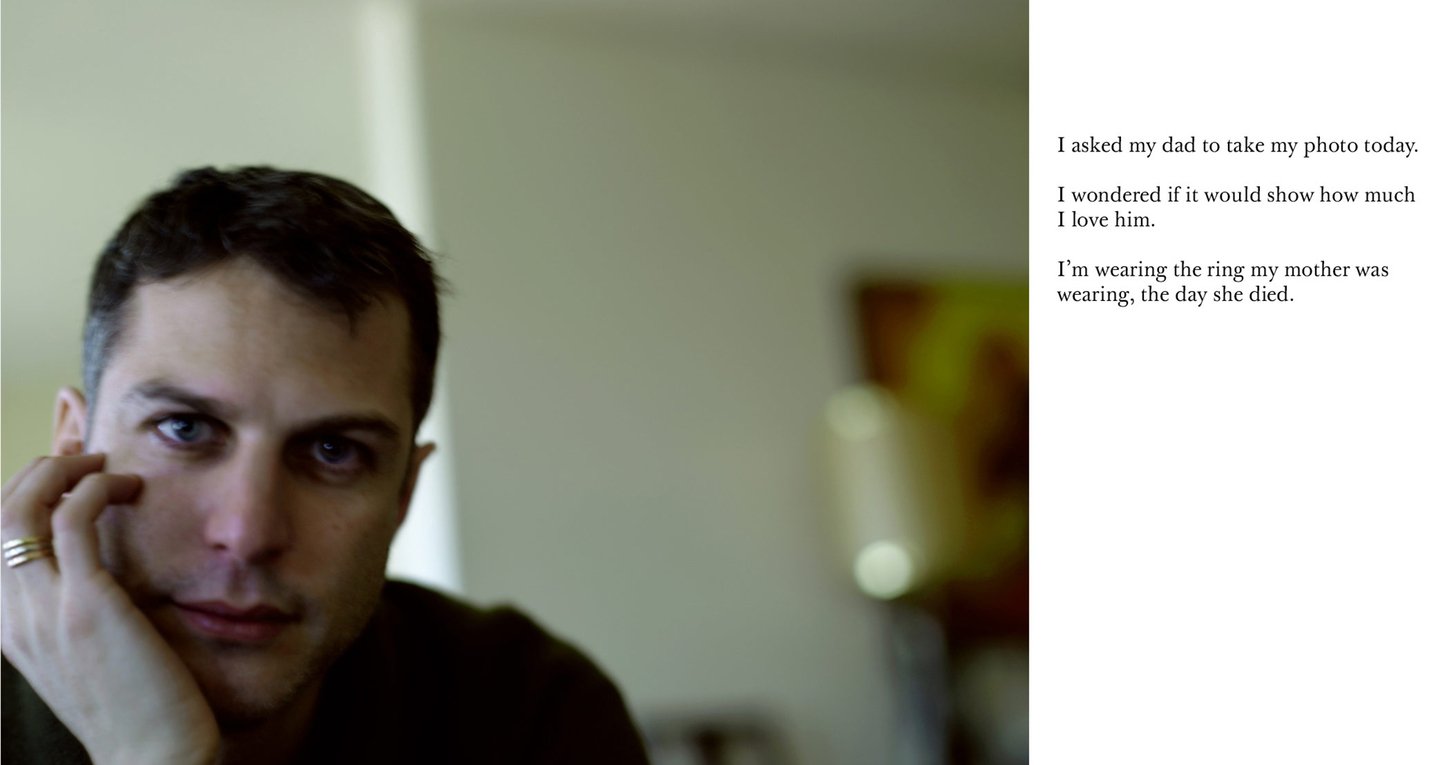

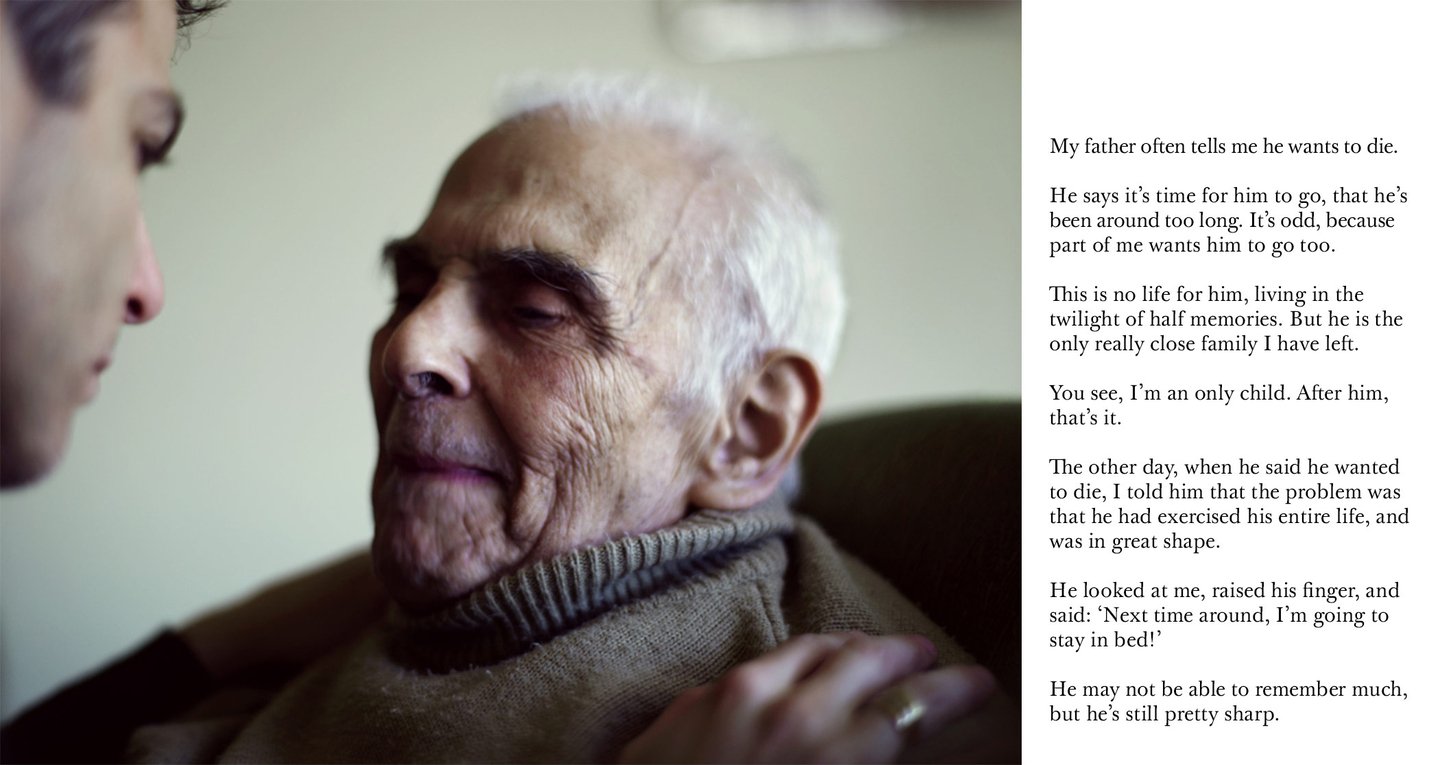

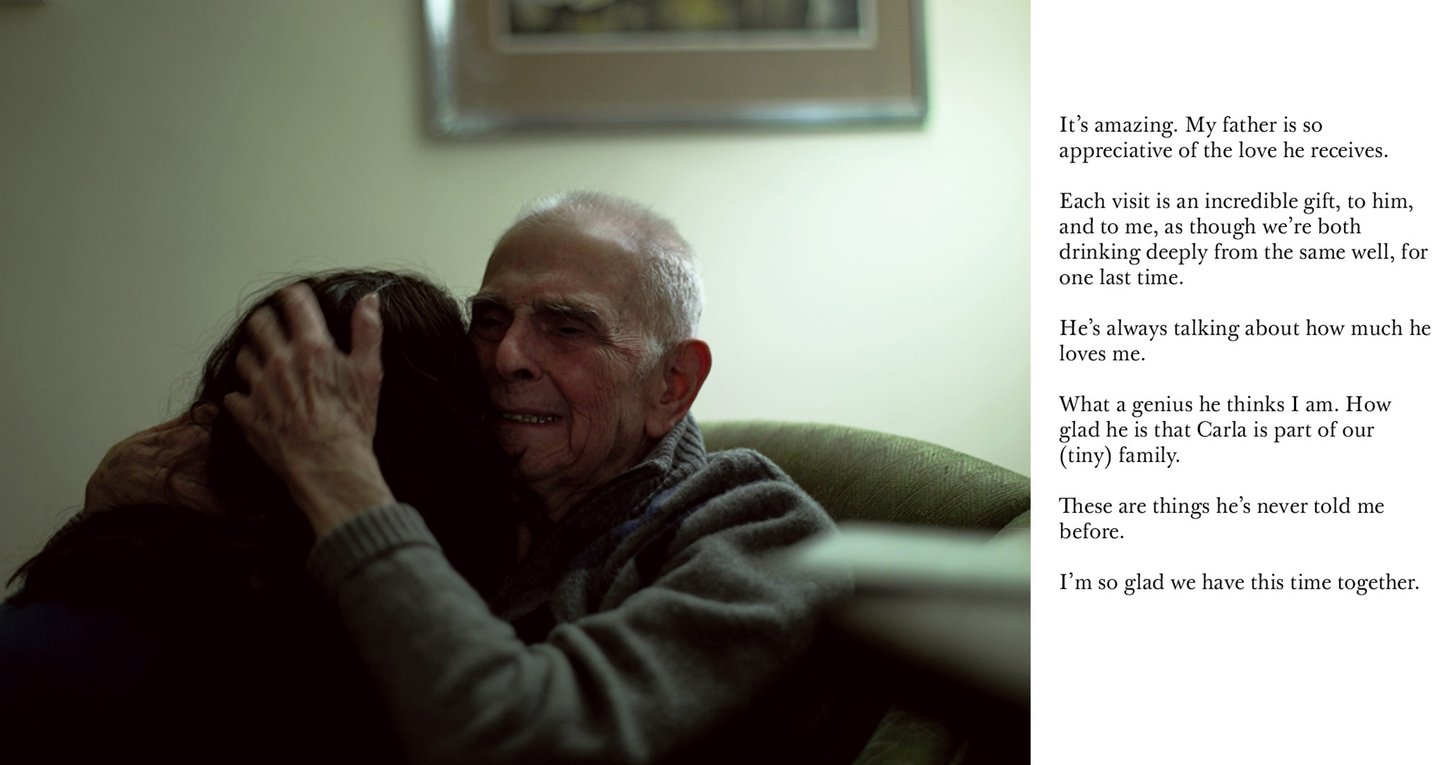

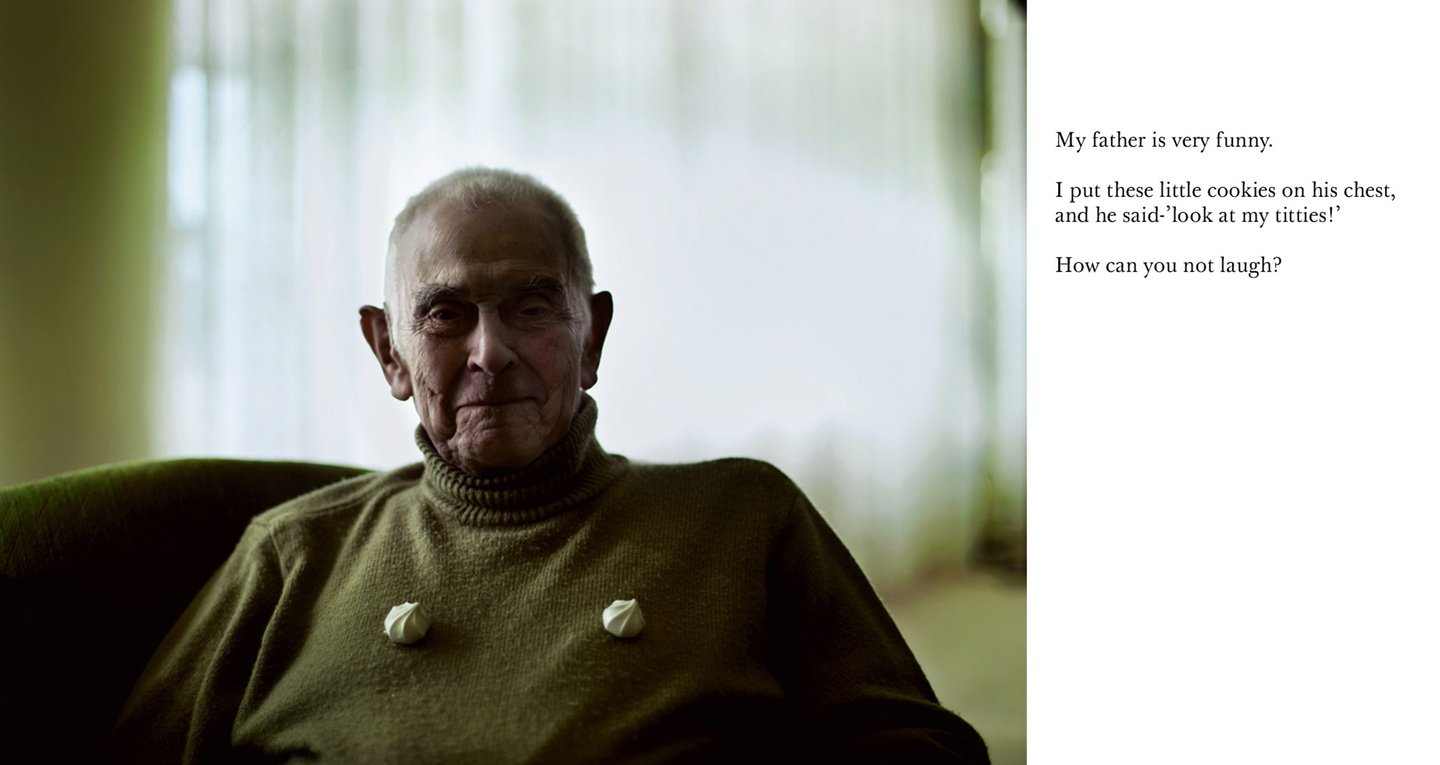

Филипп Толедано, британский фотограф и художник, внезапно потерял свою мать и, оставшись вместе лишь с отцом, столкнулся с непростой ситуацией. Память родителя бесконечно ухудшалась: он страдал альцгеймером. После возвращения с похорон, отец каждые 15 минут спрашивал Филиппа о том, куда же делась его жена. Повторять правду о смерти родной матери так часто кажется сильнейшим психологическим ударом, и, не выдержав, мужчина соврал, что она улетела в Париж. С этого момента фотограф остался один на один с непосильной ношей: смертью одного родителя, произошедшую параллельно с медленным угасанием второго. Этому горю он посвятил трогательный и эмоциональный фотопроект: «Дни с моим отцом» («Days with my father»)

«Дни с моим отцом», Филипп Толедано. 2010

«Дни с моим отцом», Филипп Толедано. 2010

Филипп не говорит о болезни напрямую: не показывает больничных коек и людей в халатах, не показывает бригадиров скорой помощи и таблетки. Вместо этого мы видим глубоко пожилого мужчину, чью старость не пытаются замаскировать ретушью: мы видим каждую морщину прямо перед своими глазами. Мы видим его эмоции, слезы, видим глубину взгляда человека, который понимает, что скоро уйдет. А детальная фиксация всего, что его окружает, наводит на мысль: «Прощаются». Кажется, что вот-вот произойдет что-то необратимое. И оно происходит.

«Дни с моим отцом», Филипп Толедано. 2010

Смерть

Констатация VS Принятие

На самом деле, тема болезни и смерти идут практически неразрывно друг от друга, ведь часто второе, как и в структуре моего повествования, следует за первым. Например, проект Филиппа Толедано, описанный выше, затрагивает, как мне кажется, сразу множество тем: любовь, детско-родительские отношения, болезнь и смерть. Последнее не является истиной, ведь люди с Альцгеймером могут прожить и десятилетия. Возможно, с такой стороны историю рассматривал лишь автор, чувствуя приближение ухода отца. В этом и есть разность призм восприятия, которая стоит в основе исследования. Однако к смерти в фотографии можно подобраться еще ближе, еще более прямолинейно и очевидно.

Салли Манн, «Ферма тел»

Салли Манн — известная американская фотограф. В 2001 году она была признана лучшим фотографом года по мнению журнала «Time». Один из ее популярных проектов называется «Body Farm», что в переводе буквально и означает — «Ферма Тел».

Ферма тел — это, как правильно, научно-исследовательское пространство, которое изучает разложение человеческих трупов в естественной среде. Материалы таких ферм как правило пополняются благодаря добровольцам: тем, кто решил пожертвовать свое тело исследователям.

В этом проекте Салли буквально документирует разложение трупов, не стесняясь «мерзости» этих кадров: обнаженных тел разных форм и размеров, валяющихся в грязи и постепенно сгнивающих. Это может выглядеть дико, ведь мы и вовсе не привыкли смотреть на умерших, а особенно в таком откровенном, «неуважительном» согласно традициям виде.

На ее кадрах смерть предстает перед нами в самом естественном образе. Как физический процесс, лишенный контекста, боли и личной драмы. Мы не видим ни лиц, ни одежды, которая часто может многое рассказать о человеке. Мы не видим ничего, кроме сухой констатации смерти, и именно это делает серию снимков невероятно эмоциональной.

Салли Манн, «Ферма тел»

Салли Манн, «Ферма тел»

Еще один проект, констатирующий смерть — работа фотографов Вальтера Шелса и Беате Лакотты «Жить снова». Они сделали 54 портрета 23 людей: первый — до смерти, второй — сразу после. На портретах люди разных возрастов — от младенчества и до глубокой старости. Многие из этих людей были неизлечимо больны, поэтому их финал был заранее предначертан. Каждая фотография — очень близкая портретная съемка, фиксирующая лишь лицо. На первый взгляд смысл серии неочевиден: кадры отличаются друг от друга лишь тем, что на втором лица становятся более расслабленными, а глаза — закрытыми. Один из фотографов, Вальтер Шелс, признавался, что этот проект — его личная рефлексия. Он практически никогда не смотрел смерти в глаза, не знал, как она выглядит, и потому очень ее боялся. Это настроение действительно можно обнаружить в его снимках — они лишены дополнительных контекстов и эмоций. Автор как будто впервые знакомится со смертью, изучает ее, узнает, что это вообще такое. Иными словами, констатирует ее существование.

Вальтер Шелс и Беате Лакотта, «Жить снова»

Вальтер Шелс и Беате Лакотта, «Жить снова»

Вальтер Шелс и Беате Лакотта, «Жить снова»

Вальтер Шелс и Беате Лакотта, «Жить снова»

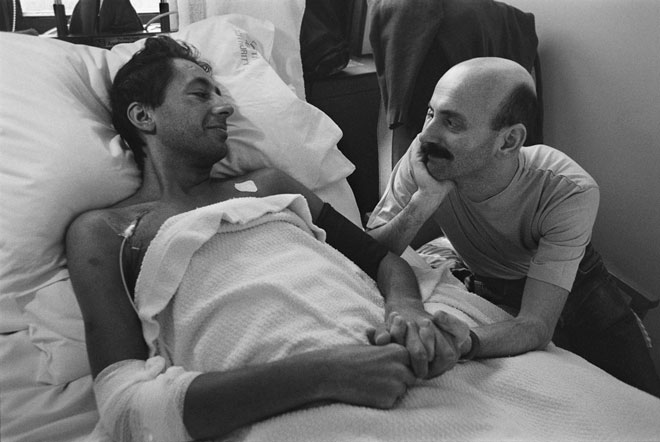

Следующий проект балансирует между темой болезни и темой смерти. Серия кадров «Палата» Гигеона Мендела показывает дни людей, обреченных на смерть: тех, кто боролся со СПИДом, ведь лекарства, приостанавливающего развитие болезни, на тот момент не существовало. И если в предыдущих примерах мы видим констатацию, то здесь речь идет скорее о принятии. Видя снимки, встроенные в сцены больничных коек, мы догадываемся, что здесь что-то не так, но это не вызывает горечи или тревоги. Больные бреются, играют, обнимаются и целуются с родными и близкими. В общем, живут свою самую обычную жизни, не тревожась насчет ближайшего будущего. И мы перенимаем это спокойствие от героев и автора: снимки не кажутся трагичными. Но вот в чем нюанс: в течение года после съемки серии каждый из ее героев скончался.

«Палата», Гигеон Мендел, 1993

«Палата», Гигеон Мендел, 1993

«Палата», Гигеон Мендел, 1993

«Палата», Гигеон Мендел, 1993

Вывод

В ходе этого визуального исследования мы рассмотрели лишь маленький процент различных взглядов на выделенные темы. Контекст был сужен до одной страны, до одного политического контекста, до одной глобальной проблемы (например, до неизлечимой болезни).

Кроме этого, контекст был сужен и изначально — мы рассматривали лишь документальную или уличную (в случае с «русской тоской») фотографию, которая априори стремится зафиксировать реальность без искажений, абстрагируясь от субъективности.

Мы увидели запечатление практически идентичных ситуаций: например, людей, которые неизбежно умрут, в проектах «Дни с моим отцом» или «Палата». Конечно, именно по содержанию эти проекты и не могли быть одинаковыми — на них запечатлены разные люди, разные пространства, разные заболевания. Но они ведь могли быть схожими по настроению? Неизлечимое заболевание вызывает ощущение тревоги и неизбежности. Можно ли представить, что оно вызовет трепет или даже радость? Как мы видим, можно: глядя на снимки отца Филиппа Толедано мы, параллельно с нарастающей тревогой, ощущаем трепет, любовь и глубокое сопереживание, будто бы в этих кадрах наблюдаем за своим близким. Такое настроение передается нам, безусловно, сквозь взгляд самого автора. Сквозь работы Гидеона Менделя порой и вовсе рождается улыбка — когда мы смотрим на мать, кормящую своего взрослого сына, на искреннюю радость больного, играющего с племянницей, или на самые честные объятия тех, кто осознает их скорую невозможность.

Мы посмотрели на страну (Россию), снятую, кажется, в практически одном контексте: знакомые панельные постройки, вывески магазинов, пенсионеры на лавочках и дворовые кошки. Но в объективах Маркова и любителей, стремившихся запечатлеть «русскую тоску», одинаковые сцены рождают абсолютно разные эмоции. Какие-то кадры — шок от того, как обыденное может преломиться под совершенно новым углом, другие — далеко забытые чувства детского, почти наивного спокойствия и ностальгии.

Но как так выходит? Погруженные в один контекст люди снимают его из разных, неожиданных ракурсов. Что из этого объективно? На самом деле, объективно здесь все, и благодаря десяткам разных, уникальных видений на одну реальность в фотографии, рождается наша

ШИРОТА ВЗГЛЯДА