Преодоление формы в керамике Лучо Фонтана

Рубрикатор

- Введение. Концепция - Ранний период. Барочные деформации — Переходный период. Рождение пространственного жеста - Поздний период. Концепция пустоты - Вывод - Библиография

Концепция

Являются ли керамика Лучо Фонтана отдельными выдающимися произведениями? Почему художника нельзя назвать керамистом? Можно ли причислить работы из глины к абстракционизму?

Искусство XX столетия ознаменовалось фундаментальным пересмотром собственных основ, где манифесты выступали не только декларациями новых стилей, но и мощными инструментами концептуального переустройства художественного пространства. В послевоенную эпоху, отмеченную научно-техническим прорывом и поиском новых духовных ориентиров, возникает спациализм (Spazialismo) — одно из наиболее радикальных течений, бросивших вызов самой природе художественного произведения. Его основатель, итальяно-аргентинский художник Лучо Фонтана, в серии текстов — «Белом манифесте» (1946), «Пространственном манифесте» (1947) и «Техническом манифесте спациализма» (1951) — сформулировал философскую и эстетическую программу, призванную преодолеть многовековую дихотомию между живописью и скульптурой и вывести искусство в новое, «четвертое» измерение реального пространства и времени.

Параллельно с этим в середине XX века происходила не менее значимая, но часто остававшаяся в тени, трансформация в сфере керамики. Исторически связанная с ремеслом и утилитарностью, керамика начала активный и сложный путь к обретению статуса полноправной области актуального художественного высказывания. Однако для легитимации этого перехода требовалась не только смелость отдельных мастеров, но и мощная теоретическая база, которая могла бы концептуально обосновать выход керамики за пределы функционального назначения.

Керамическое наследие Лучо Фонтана долгое время оставалось в тени его знаменитых «Разрезов», однако именно в работе с глиной наиболее полно раскрывается диалектическая связь между теорией и практикой в творчестве мастера. Данное исследование ставит своей целью переосмыслить место керамики в художественной системе Фонтана, рассматривая ее не как побочный эксперимент, а как лабораторию для визуального воплощения концепций спациализма.

Центральная гипотеза работы заключается в том, что именно через материальность глины, её пластическую податливость и тактильность художник смог наиболее органично перевести теоретические положения своих манифестов в область визуального. Концепция исследования строится на анализе трёх взаимосвязанных аспектов: керамика как пространство эксперимента, где рождались и апробировались ключевые формальные приёмы; керамика как мост между теорией и практикой, на примерах которой можно проследить прямую визуализацию текстуальных концепций; и, наконец, керамика как самостоятельный медиум, в рамках которого Фонтана решал фундаментальные проблемы пространства, формы и материала.

Через пристальное изучение эволюции его керамических работ — от барочных деформаций 1930-х годов до лаконичных «разорванных» сфер — выстраивается новая траектория понимания его творчества: от тактильного опыта работы с глиной к метафизике разреза на холсте.

Таким образом, фокус смещается с внешнего влияния на внутреннюю логику развития его художественного метода, где манифесты предстают не абстрактной теорией, а своеобразной инструкцией, которую художник наглядно тестировал в податливой материи, чтобы впоследствии совершить радикальный прорыв в области живописи

Керамика исторически находится в двусмысленном положении: с одной стороны, это одно из древнейших ремесел с утилитарной функцией, с другой — начиная с середины XX века, она все активнее заявляет о себе как о полноправной области современного искусства. Проблема заключается в противоречии между «приземленностью» глины как материала и «космическими», спекулятивными идеями манифестов Фонтана. Как теория, провозглашающая разрыв с прошлым, повлияла на одно из самых традиционных ремесел?

Интерес к данной теме связан с моим первым образованием (художник-керамиста) и нынешним родом деятельности: лаборатории, связывающие современных художников и старинные фарфоровые производства.

Гипотеза: Собственная керамическая практика Лучо Фонтана была лабораторией для визуального воплощения его теоретических концепций. Через работу с глиной художник материализовал ключевые идеи спациализма — пространство, движение, преодоление формы — еще до их окончательного оформления в знаковых сериях «Разрезов» и «Дыр».

Лучо Фонтана — итальянский живописец и скульптор, яркий представитель абстракционизма ХХ века. Широкой публике наиболее известен своими холстами с прорезями и разрывами.

«Я скульптор, а не керамист. Я никогда не бросал тарелку на гончарный круг и не расписывал вазы». — Лучо Фонтана

Ранний период. Барочные деформации.

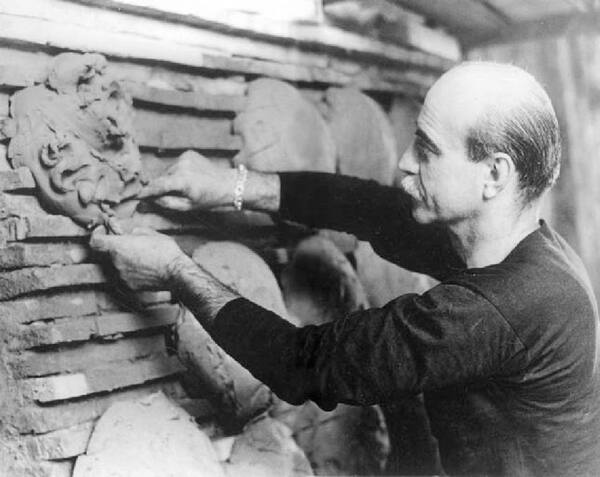

В 1930-е годы Фонтана увлекся керамикой, более выразительной и податливой, чем гипс. Экспрессионизм, которому он научился у Вильдта, в глине удавалось развить до степени почти утраты фигуративности. В этой технике ему удалось добиться существенных успехов, признанных современниками: Фонтана даже удостоился упоминания в программном «Футуристическом манифесте керамики и аэрокерамики», опубликованном в 1938 году выдающимся керамистом Туллио д’Альбисола и легендарным основателем футуризма Филиппо Томмазо Маринетти. Фонтана, которого с Туллио д’Альбисола связывали и профессиональные, и дружеские отношения, приводился в манифесте в качестве примера художника-абстракциониста и футуриста.

Фонтана вскоре отказался от классической идиомы, предписанной академией, и начал исследовать создание скульптур более свободно; в 1935 году Фонтана начал работать в мастерской футуристического керамиста Туллио Маццотти в небольшом городке Альбисола.

Тогда были созданы скульптуры «Крокодил», «Морская ракушка и осьминог», «Бабочка и морская раковина».

Эти работы ещё не обрели более позднего стиля и идей художника, но в них прослеживается мастерство и своеобразность владения материалом, изучение свойств и химии глазурей.

Лучо Фонтана, Крокодил, 1936 г.

В этих работах мы можем наблюдать разницу подхода Лучо Фонтана.

Первый Крокодил исполнен весьма академично, у него соблюдены пропорции, выточены детали, экспериментальные глазури подобраны очень точно, не создаётся ощущения «случайности».

Вторая же работа производит впечатление некой «клаузуры», виден рельеф и обрывистость линий, по сути вы видим два слившихся между собой куска глины, которым немного придали форму крокодила. В этом произведении Лучо Фонтана будто бы предугадывает свой будущий стиль керамики, который будет сопровождать его два следующих десятилетия.

К этому времени Фонтана всё больше увлёкся живописью и другими медиумами.

Возможно, если бы керамика не имела такого маргинального статуса во времена Фонтана, он был бы доволен тем, чтобы сосредоточиться на этом материале и утвердиться в качестве непревзойденного современного мастера.

Стоит отметить, что как скульптор Фонтана проявлял себя в режиме Муссолини, когда он завершал монументальные скульптуры для фашистов.

В выставочном каталоге Метрополитен-музея историк искусства Эмили Браун заключает, что «беспечность его исполнения может заставить нас содрогнуться».

Лучо Фонтана работает над керамикой, 1950-е годы, серебряно-желатиновая печать. (Фото: предоставлено Архивом Фонда Лучо Фонтана, Милан).

1. Лучо Фонтана. Сражение. 1930-е. 2. Лучо Фонтана. Пространственная концепция: черная скульптура. 1930-е.

Лучо Фонтана, Батталья, 1948, полихромная керамика и флуоресцентная краска, 85 × 585 × 15 см, кинотеатр Арлекино, Милан, частная коллекция.

Переходный период. Рождение манифестов и пространственного жеста

Лучо Фонтана, Преображение, 1949; керамическая терракота, 49×20 см; Парма, Коллекция Каньен.

Лучио Фонтано. Коррида. 1950 г.

Работа «Коррида» представляет из себя тарелку, которая является скорее фоном для весьма абстрактной сцены боя быков.

Тарелка отформована в гипсовой форме (это мы можем предположить по четкой форме и орнаменту), ещё влажной извлечена из неё, расписана полупрозрачными пигментами по сырому, фигуры быка и матадоры налеплены кусками, подчёркнуты насечками раскрашены в черный и жёлтый цвет. Красная ткань бросается в глаза благодаря наслоению пигмента.

Возникает соблазн предположить, что «Коррида» Фонтаны была создана в качестве вызова керамическим тарелкам Пикассо с мотивами корриды. Но вместо двухмерного изображения, Фонтана смоделировал трёхмерные фигуры.

В Белом Манифесте (Manifiesto Blanco), опубликованном Фонтаной и группой его учеников в Буэнос-Айресе в 1946 году, зарождающиеся спациалисты заявили, что «Мы живем в механистическую эпоху. Раскрашенный холст и вертикальный гипс больше не имеют смысла для существования». Однако в « Балерине» Фонтаны и других фигуративных работах тех лет, которые ее завершают, Фонтана настаивал на том, что «вертикальный гипс» действительно заслуживает существования, доводя свои скульптурные материалы до предела, чтобы запечатлеть неумолимое и совершенно современное чувство движения.

Годы между серединой 1940-х и серединой 1950-х стали свидетелями создания художником большей части его фигуративной скульптуры. Многие из них, включая его знаменитую серию распятий, исследуют религиозную тематику, а его рельефы для пятой двери Дуомо в Милане, завершенные в 1956 году, знаменуют собой кульминацию этого проекта.

1. Лучо Фонтано, Ангел, модель гробницы Чинелли, 1949 г. 2. Лучо Фонтано, Батталья, 1947 г. 3. Лучо Фонтано, Батталья, 1947 г. 4. Лучо Фонтано, Мать и дитя, 1948.

«Мы не собираемся упразднять искусство или останавливать жизнь: мы хотим, чтобы картины вышли из рам, а скульптуры — из-под стеклянных витрин. Воздушное, художественное изображение минуты будет длиться тысячи лет в вечности». — Второй манифест пространственности, 1948 г.

Новая, «пространственная» эра Фонтаны наступила прежде, чем человечество приступило к завоеванию космоса. Формально она началась еще в 1947 году, когда художник, вернувшись из родной Аргентины в Италию, выпустил «Первый манифест спациализма» (Primo Manifesto dello Spazialismo). Его тезисы обобщают и подхватывают идеи, которые уже отчасти содержались в разработанном в Аргентине «Белом манифесте» (Manifesto Blanco): Фонтана предлагает четкий и радикальный план развития искусства, отвергая его разграничение с наукой. Он убежден, что «художники предвосхищают достижения науки, а достижения науки всегда влекут за собой достижения искусства»1. Фонтана воодушевлен оптимистичной атмосферой послевоенной Италии и разделяет твердую веру в прогресс, его влекут новые рубежи науки и технологии. Он заворожен первыми опытами зарождающегося телевидения и размышляет над тем, как в искусстве может быть раскрыт потенциал технологических достижений — например, современных источников света2. Придерживаясь убеждения, что традиционный художественный язык устарел, Фонтана сам непрестанно меняется — экспериментирует с материалами, формами и языком, борется с академизмом и другими ограничениями в искусстве, преобразует и объединяет живопись со скульптурой: по мнению художника, они обязаны вступать в диалог со своим окружением, взаимодействовать с архитектурой, образуя универсальный сплав творчества, современности и научного прогресса.

Работы, на первый взгляд весьма абстрактные и со «случайно» формой, при изучении названия становятся весьма понятным сюжетом.

Наверное, в этом и сила скульптуры (в частности керамики) — невозможно создать форму настолько абстрактную, чтобы при имении задумки она оставляла зрителя в недоумении.

Мастерство Фонтана проявляется в этих работах снова: подбор цветовых и фактурных решений подчёркивает задумку настолько, что не требует дополнительных объяснений.

Работы этого периода снова возвращаются к эксперименту с глазурями. Пятнистое, но в большинстве однотонное покрытие не мешает воспринимать пластику самой глины.

Лучо Фонтана. Распятие, 1948. Собрание Карстена Греве, Санкт-Мориц, Швейцария

В послевоенном искусстве художники продолжили работать с керамикой. В конце 1940-х годов Лучо Фонтана создает серию «Распятия», одна из скульптур которой была представлена на первой послевоенной Венецианской биеннале 1948 года. В 1950–60-х годах керамика проникает в искусство тех художников, для которых она не была основным медиумом. Так, с глиной начинает экспериментировать Рой Лихтенштейн: в 1965 году он создает небольшую керамическую скульптуру «Голова с синей тенью». Эта работа выполнена в фирменной стилистике художника — апроприации визуального языка комиксов.

Поздний период. Концепция пустоты

Лучо Фонтана, Балерина, 1952 г.

Балерина Лучо Фонтана, созданная в 1952 году, демонстрирует сотрудничество прекрасных технических навыков художника и его абстрактных идей. Спиральные ветви расходятся от полуабстрактной танцовщицы, пронизывая и пространство вокруг себя, передавая движения и иллюстрируя принципы, лежащие в основе пространственного искусства Фонтаны, определяемые самим художником как «ни живопись, ни скульптура, ни линии, разграниченные в пространстве, но непрерывность пространства в материи».

Полихромия очень деликатна, цвет не притягивает на себя внимание, а лишь подчёркивает скульптурность и пластичность линий. Можно предположить, что художник замешивал пигмент в саму массу, поэтому переливы цвета кажутся настолько повторяющими форму.

Лучо Фонтана. Распятие, 1955-1957. Собрание Карстена Греве, Санкт-Мориц, Швейцария

Лучо Фонтана. Распятие, 1957. Собрание Карстена Греве, Санкт-Мориц, Швейцария

В серии «Распятий» 1950-х годов он не просто деформировал, а буквально разрывал сакральный образ, превращая его в пространственный объект, где доминируют прорези и разрезы. Это соответствовало тезису из «Технического манифеста»: «Отвергаем иллюзию формы… Искусство должно существовать в реальном пространстве».

Глубокие борозды и разрывы создают не просто деформацию, а новую топографию. Эти разрезы позже эволюционируют в знаменитые Tagli, но именно в керамике они впервые обрели физическую плотность и телесность.

«Моим открытием была дырка, и это все: я счастлив даже умереть после этого открытия… тогда как раньше я ничего не чувствовал, я никогда не мог… все эти мои исследования… „шутки Фонтана, поддразнивания“… это было просто это беспокойство, не так ли? Просто найти… найти что-то, что всегда было у меня на уме, верно?» Лучо Фонтана, технический манифест пространстенности (спациализма), 1951 г.

«Проделать в холсте дыру было для меня радикальным способом преодолеть пространство картины. Тем самым я говорил: после такого мы вольны делать все, что захотим.» Лучо Фонтана

В эссе «Миф о Сизифе» (1942) Камю описывает главный художественный принцип экзистенциалистов: «Решать одновременно две задачи: отрицания и утверждения — вот путь, открывающийся перед абсурдным творцом. Он должен сделать красочной пустоту».

Лучо Фонтана дословно следует этому завету, когда шилом потрошит холсты и на их поверхности выпускает лучи вселенской пустоты.

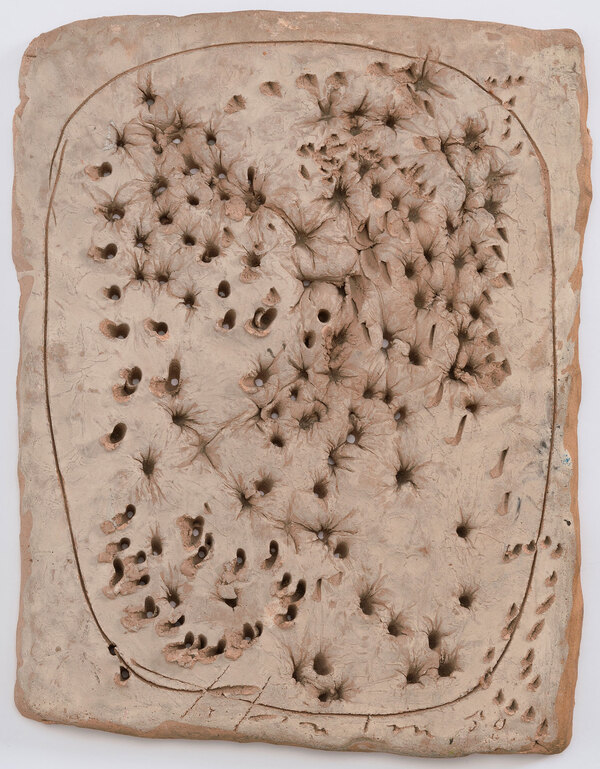

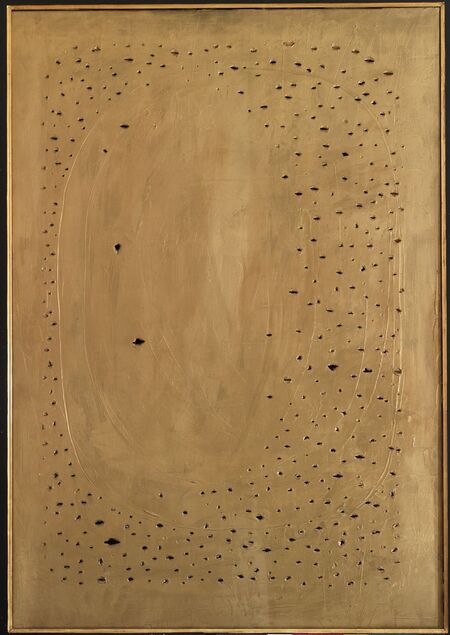

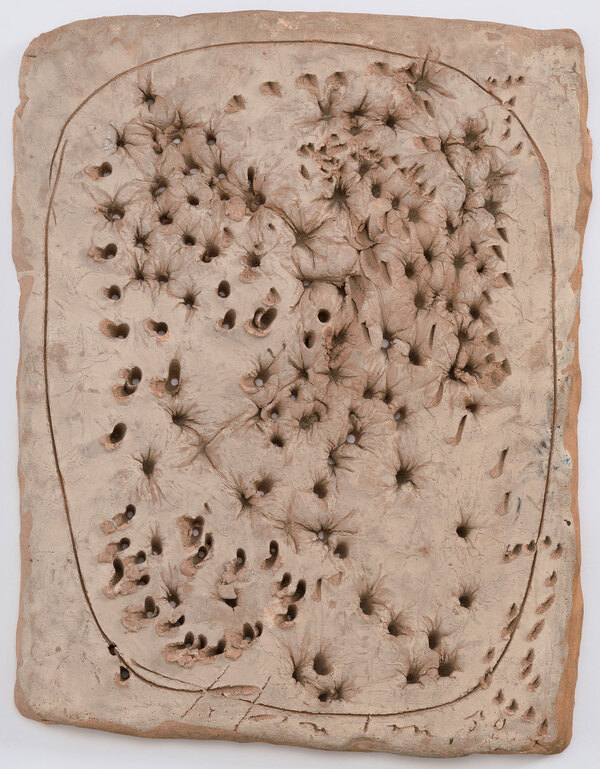

1. Лучо Фонтана, Пространственная концепция, 1951; отверстия, масло и царапины на холсте, 98,5×68,5 см; Роверето, Март. 2. Лучо Фонтана, Хлеб, 1950; терракота, 42×33×3,5 см; Милан, Фонд Л.Ф.

Цвет в первых работах из серии «Дыры», выполненных между 1949 и 1950 годами, используется крайне редко, но его наличие дополнительно усиливает дематериализующий эффект света, проникающего через отверстия в белом либо негрунтованном холсте. В сочетании с перфорированной поверхностью свет вырисовывает рельефные, глубокие узоры из разнообразных завихрений и неожиданных сочетаний отверстий, которые и составляют основу композиции.

В тот же период Фонтана одновременно начал создавать свою первую серию картин, в которых он прокалывал холст с помощью buchi (отверстий), а также свои первые пространственные работы, которые изначально объединяли бесформенные скульптуры, флуоресцентные картины и черный свет, рассматриваемый в темной комнате, вскоре интегрировав неоновые трубки в их потолочное украшение.

Невероятно интересно сравнивать похожие работы Лучо Фонтана на холсте и на глине.

По моему мнению, концепция «дыр» подходит керамике сильно больше, чем холсту. Они естественны глины, вокруг них остаётся естественный след, она податлива и благодарна такому подходу, в отличии от холста.

С другой точки зрения, глина не сможет передать всей задумки автора именно из-за своей «подходящести». На неё дыры и царапины воспринимаются не как разрушение, переход в другую плоскость, а как насечки, подчёркивающие её свойства.

Здесь четыре идеальных дырки (бучи), расположенных в вертикальной колонне, пронзают поверхность круглого керамического блюда. Бучи пронзают черный овал, очерченный линией неглазурованной терракоты в центре блюда, слегка окрашенной в кремово-бежевый цвет. «Брызги» той же кремовой краски или шликера, кажется, вырываются из бучи, как будто жест художника проник в этот нижний слой еще влажной краски и заставил ее разбрызгаться.

Хотя на самом деле этого не произошло, эта тщательно выверенная деталь привлекает внимание к воздействию и значению фирменного жеста Фонтаны.

1. Лучо Фонтана. Пространственная композиция. 1953-55гг. 32 см. Терракота, ангоб.

«Но именно в керамике, с ее пустотами и твердыми телами, с преломлением света на глазурованных поверхностях, с ее вертикальным напряжением начинает выражаться желание покорить пространство. И керамика в начале пути также является точным напоминанием о разговоре с Карлой Лонци, который начинается с размышления о технике: „самым логичным материалом была керамика“, — говорит художник, потому что ее можно было формовать и формовать напрямую и без промежуточных этапов, которые, по мнению Фонтаны, могли бы изменить первоначальный замысел художника.» (Федерико Джаннини, Обзор выставки «Лучо Фонтана. Автопортрет. Работы 1931-1967» в Мамиано-ди-Траверсетоло, Фонд Маньяни Рокка, с 12 марта по 3 июля 2022 года.)

Лучо Фонтана начал прокалывать свои холсты отверстиями около 1949 года, а затем повторил этот жест в своих керамических работах. С одной стороны, отверстия просто отмечают движение руки художника, во многом как мазок кисти в живописи абстрактного экспрессионизма. Однако для Фонтана перфорации были более значимыми — буквально разрывая живописную поверхность, Фонтана открывал картинную плоскость, пространство, занимаемое зрителем, пространству, которое лежит за ее пределами. Фонтана понимал этот жест и его результат как проникновение в безграничные возможности безграничной вселенной, заявляя: «Я делаю отверстие… и оттуда я вхожу в бесконечность».

1. Лучо Фонтана. Пространственная композиция. 1951гг. 24×27 см. Терракота, ангоб. 2. Лучо Фонтана. Пространственная композиция. 1957гг. 33×19,5×19,5 см. Терракота, ангоб.

«Мои прорези… это, прежде всего, философское выражение, проявление веры в бесконечность, утверждение духовного начала. Когда я усаживаюсь перед одной из моих прорезей и начинаю ее созерцать, внезапно я чувствую, что дух мой освобождается, я ощущаю себя человеком, вырвавшимся из оков материи, принадлежащим к бесконечному простору настоящего и будущего…». Лучо Фонтана

«Сфера» Лучо Фонтана (1957 г.) / Фото: wikiart.org

Лучо Фонтана «Портрет Терезиты» (1940) / «Пространственная концепция. Рай» (1956)

Лучо Фонтано. Пространственная концепция 1962–1963 гг.

Здесь три выдающихся бучи, расположенных горизонтальной линией, прокалывают поверхность круглого керамического черного блюда. Эти драматические выемки полностью прокалывают блюдо, открывая пространство за и за поверхностью. Кроме того, они окружены вписанной насечкой, которая повторяет, но не точно следует профилю блюда. На протяжении всего творчества Фонтана подобные круглые и яйцевидные формы, часто органически или биоморфно переданные, символизируют рождение новой идеи, новой концепции искусства, бросающей вызов всем существовавшим ранее основам.

Лучо Фонтано, Пространственная концепция, 1964 г.

В этих примерах мы видим, как манифесты Лучо Фонтана 1. Легитимизировали выход керамики за рамки утилитарности и декоративности, превратив ее в инструмент для исследования пространственных концепций. 2. Стимулировали художников-керамистов к нарушению целостности формы (разрезы, перфорации, деформации), что является прямым следствием идей Фонтана о преодолении плоскости и объема. 3. Способствовали восприятию глины не как финального объекта, а как «материала-пространства», где пустота, дыры и разрезы становятся главными смыслообразующими элементами, а не дефектами.

Это влияние проявляется как в прямой связи (художники, цитирующие Фонтана), так и в опосредованной, когда его идеи стали частью общего художественного языка современной керамики.

Вывод

Проведенное исследование убедительно доказывает, что керамическое наследие Лючио Фонтаны представляет собой не второстепенный эпизод в его творчестве, а важнейшую лабораторию, где зарождались и кристаллизовались основные принципы спациализма. Анализ эволюции его работ с глиной — от пластичных барочных форм 1930-х годов до лаконичных перфорированных сфер серии «Nature» — позволяет проследить последовательную визуализацию теоретических положений манифестов. Именно в керамике Фонтана научился мыслить пространство как активный компонент художественного высказывания, а материал — как соучастник творческого акта.

Центральная гипотеза исследования нашла полное подтверждение: через тактильный диалог с глиной художник не только апробировал формальные приемы, но и сформировал философское понимание пустоты как художественной категории. Разрезы и перфорации в его керамических работах предстают не просто декоративными элементами, а следом пространственного жеста, разрушающего замкнутость традиционной формы. Этот жест, рожденный в материальной практике работы с глиной, стал концептуальной основой для его последующих революционных работ на холсте.

Таким образом, переосмысление роли керамики в творчестве Фонтаны позволяет выстроить новую, более цельную картину развития его художественной системы — от тактильного опыта взаимодействия с материей к созданию метафизических пространственных концепций. Это исследование открывает перспективы для дальнейшего пересмотра значения «прикладных» медиумов в истории современного искусства, демонстрируя, что именно в керамике часто вызревали наиболее радикальные художественные открытия XX века.

Gibson A. Lee Krasner and Women’s Innovations in American Abstract Painting // Woman’s Art Journal, 2007, Vol. 28, No. 2, p. 11–19. 77.

White, Anthony. «Lucio Fontana: Between Utopia and Kitsch.» Grey Room, no. 5 (2001): 55–77.

A Private Exhibition of Lucio Fontana’s Pioneering Ceramics. Fontana Ceramics. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.robilantvoena.com/exhibitions/fontana-ceramics (дата обращения: 28.05.2025).

Hecker, S. (2012). «Servant of Two Masters»: Lucio Fontana’s Sculptures in Milan’s Cinema Arlecchino (1948). Oxford Art Journal, 35(3), 337–361. http://www.jstor.org/stable/23322189

Lucio Fontana, Battaglia, 1948, polychrome ceramic and fluorescent paint, 85 × 585 × 15 cm, Cinema Arlecchino, Milan, Private Collection. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.researchgate.net/figure/Lucio-Fontana-Battaglia-1948-polychrome-ceramic-and-fluorescent-paint-85-585-15_fig7_260101044(дата (https://www.researchgate.net/figure/Lucio-Fontana-Battaglia-1948-polychrome-ceramic-and-fluorescent-paint-85-585-15_fig7_260101044) обращения: 28.05.2025).

Lucio Fontana, Beniamino Joppolo, Giorgio Kaisserlian, Milena Milani, ‘Primo Manifesto dello Spazialismo’ // E. Crispolti, Lucio Fontana. Catalogo Ragionato, Skira, Milan 2006, vol. I, pp. 115–114.

Lucio Fontana. Italian, born Argentina. 1899–1968. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://thewarehousedallas.org/artists/lucio-fontana/ (дата обращения: 28.05.2025).

Lucio Fontana: Ceramics. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://galerie-karsten-greve.com/en/exhibitions/2422-ceramics (дата обращения: 28.05.2025).

The achievements of a man who lived in the future. The exhibition on Lucio Fontana at the Magnani Rocca by Federico Giannini (https://www.finestresullarte.info/en/178p_federico-giannini.php). (https://www.finestresullarte.info/en/178p_federico-giannini.php) — [Электронныйресурс]. — Режим доступа: https://www.finestresullarte.info/en/exhibition-reviews/the-achievements-of-a-man-who-lived-in-the-future-the-exhibition-on-lucio-fontana-at-the-magnani-rocca (дата обращения: 28.05.2025).