Анализ техники парадного портрета в эпоху его развития. (XVIII век)

Концепция.

В парадном портрете XVIII века художники использовали различные техники для передачи величия персоны через её одежду, пространство вокруг неё и предметы, которых она касается или держит в руке. Главная задача парадного портрета — демонстрация высокого социального статуса человека, а также его роли в государственной иерархии.

Федор Степанович Рокотов, «Портрет Екатерины II», г. 1780-е; Неизвестный художник, «Алексей Михайлович в большом наряде», ок. 1680 г.

Парадный портрет стал настоящим феноменом, находящимся на стыке стремительного развития живописи и выполнения конкретного социального заказа — создать впечатляющий образ власти и величия.

На протяжении долгого времени (с XI века до XVII) живопись в древней Руси развивалась практически исключительно в церковном русле.

Отличие иконы от картины заключается в том, что иконописец изображает лик и образ святого, предназначенные для молитвы. Через них люди обращаются к Богу. Отсюда следуют каноны, которым придерживаются иконописцы.

Однако уже в XVII веке в Руси начали появляться первые версии парадного портрета. Их целью было прославить представителя знатного рода, хотя индивидуальность каждой персоны на картине все же сохранялась. Эти портреты назывались «парсунами». [1] Это слово происходит от латинского persona, что означает «личность». Тем не менее, парсуны все еще восходили к иконописи своими художественными средствами.

Ускорение развития парадного портрета произошло благодаря Петру I, который начал приглашать в Россию европейских мастеров для обучения русских учеников. Русских художников также активно отправляли учиться за границу на государственный счет.

Теперь человека оценивали по его полезным поступкам для государства, а не по принадлежности к древнему роду.

Принцип отбора материала.

При Петре I появляются работы художников И. Никитина и А. Матвеева, которые первыми начали смело экспериментировать с реалистичным изображением человека. Вершиной жанра стали портреты художников во времена Екатерининской эпохи: Рокотова, Левицкого и Бориковского.

Особый акцент можно сделать на анализе портретов монархов — от Петра I до Екатерины II — и их ближайшего окружения, поскольку именно в этих работах художники использовали весь арсенал доступных техник и приемов для создания убедительного образа власти.

Принцип рубрикации.

1. Концепция. 2. Эволюция техники: от лица к лицу. Как менялись подходы к изображению человеческой фигуры и лица. 3.Композиция и атрибуты, как инструменты для повествования статуса модели. 4.Фактура и колорит, работа со светом, цветом, мазками, которые создают ощущение богатства и мощи. 5.Заключение. 6.Библиография.

Принцип выбора и анализа текстовых источников.

В основу лягут статьи и портреты художников — от древних парсун до виртуозных работ эпохи Екатерины II. Анализ текстов направлен на выявление наблюдений и терминологии, связанных с техникой живописи, что послужит теоретической базой для собственного визуального анализа работ художников.

Задача исследования — выяснить, как художники превращали богатого человека, символ государственной власти, с помощью художественных приемов. Как они виртуозно использовали цвет, свет, пространство, архитектурные элементы и символические атрибуты власти, чтобы донести до зрителя значимость и величие изображенной на портрете царственной особы.

Эволюция техники: от лица к лицу. Как менялись подходы к изображению человеческой фигуры и лица.

Неизвестный художник, «Федор Иванович», ок. 1630-е г.

Статичная поза, почти застывшая, фигура изображена фронтально. Парсуна все еще восходит к канонам иконописи, фигура не «живет» в пространстве. Художника интересует не анатомическое строение, а знак статуса.

Лицо прописано четкими линиями, прорисованы контуры носа, бровей и губ. Светотень условная, с грубыми переходами. Лицо кажется плоским, будто «наложено» на плоскость холста — это наследие жанра иконописи.

Тем не менее, художник пытается передать индивидуальные черты: большие глаза, удлиненная форма носа, усы. Взгляд отстраненный, направленный сквозь зрителя. Художник стремился запечатлеть важную персону, сделав смелый шаг от сакрального лица к человеческому.

Неизвестный художник, «Надгробный портрет Скопина-Шуйского», ок. 1670-е г.

В отличие от статичной фигуры Федора Ивановича, здесь можно уловить легкий разворот плеч. Фигура начинает занимать место в пространстве. Линии остаются четкими, но художник уже пытается передать объем щек и форму подбородка. Мы видим более мягкие тени под губой и под скулой, также прослеживается попытка передать характер человека с помощью изображения энергичного, осмысленного взгляда больших глаз, чувственного рта и достаточно густых волос.

Все это создает образ молодого, волевого военачальника. Лицо начинает заметно вырываться из-под власти канонов иконописи, художники активно осваивают технику западноевропейской живописи.

Эпоха экспериментов Петра I.

Неизвестный художник, «Андрей Бесящий», ок. 1696–1698 гг.

Неизвестный художник, «Андрей Бесящий», ок. 1696–1698 гг., фрагменты

Эта работа радикально отличается от тех парсун, которые мы рассматривали выше. Впервые мы видим, как фокус смещается с сана и костюма на лицо и характер. Голова изображена в легком, но уверенном повороте, фигура живет в пространстве; мы можем наблюдать даже момент некого движения. Художник виртуозно использует светотень. Форма создается не линией, а контрастами света и тени. Резкие угловатые черты, нахмуренные брови, немного усталый взгляд — все это передает нам характер.

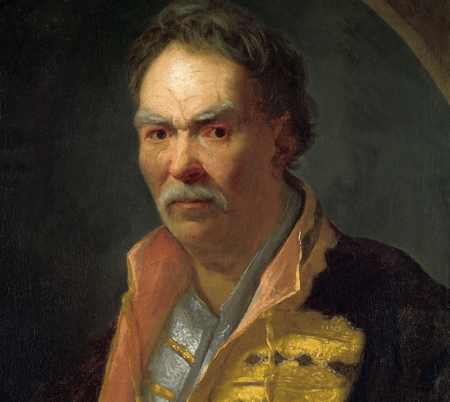

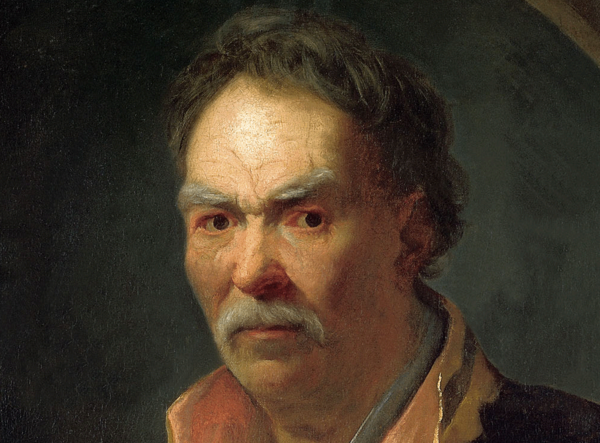

Иван Никитич Никтин, «Портрет напольного гетмана», 1720-е г.

Иван Никитич Никтин, «Портрет напольного гетмана», 1720-е г., фрагменты

Фигура гетмана заполняет почти всё пространство холста, излучая невероятную мощь. Поза устойчивая, без статики. Взгляд направлен в сторону, будто в раздумьях. Никитин владеет техникой создания объёма: мягкие, но уверенные переходы от света к тени на щеках, лбу и подбородке создают иллюзию трёхмерности. В его взгляде читаются опыт, тягость и железная решимость. Полностью исчезают следы плоскости. Детали прописаны обобщённо, они не доминируют, а органично вписываются в общую структуру.

Всё это возводит светский портрет на совершенно новый уровень.

Изображение характера в парадном портрете является не второстепенной задачей, а ключевым инструментом создания образа власти. Безжизненная маска не может символизировать силу и авторитет. Передавая решительный взгляд, сдержанную улыбку и усталую мудрость, он превращал официальную работу в живой портрет.

Композиция и атрибуты, как инструменты для повествования статуса модели.

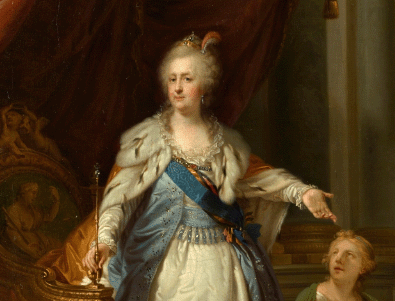

Дмитрий Григорьевич Левицкий, «Екатерина II — законодательница в храме богини Правосудия», 1783 г.

Её поза величественна — она столп государства. По композиции понятно, что мы находимся в храме правосудия; на эту мысль нас наталкивают колонны и статуя. Екатерина — верховная жрица, законодательница.

Дмитрий Григорьевич Левицкий, «Екатерина II — законодательница в храме богини Правосудия», 1783 г., фрагменты.

Это не просто картина, а вершина развития русского парадного портрета. Фигура Екатерины является абсолютным композиционным центром; она расположена на оси симметрии храма, что делает её монументальной и незыблемой.

Её мудрое правление приводит к процветанию и мощи, на что указывают орел, корабли и открытый взгляд Фемиды, богини правосудия.

Левицкий использует сложную систему аллегорий, где каждый предмет — это слово о власти императрицы. Вместо короны на голове у Екатерины лавровый венок, символизирующий славу и победу. Она — просвещенный правитель. На груди — орден Святого Андрея Первозванного. Это знак, который показывает её личные заслуги и военную доблесть.

Иоганн Баптист Лампи, «Портрет великих князей Александра и Константина Павловичей», 1795 г.

Молодые князья представлены в орденских костюмах. Александр — в костюме ордена Святого Андрея Первозванного, Константин — в ордене Святого Александра Невского. Братья держатся за руки, что демонстрирует их дружбу и единство. Справа от них находится статуя богини Афины, которая дарует им доблесть и умение.

Художник показывает иностранным дворам воспитанных наследников, продолжение могущества России.

Иоганн Баптист Лампи, «Портрет великих князей Александра и Константина Павловичей», 1795 г., фрагменты.

Фактура и колорит, работа со светом, цветом, мазками, которые создают ощущение богатства и мощи.

Картина освещена по принципу театральной сцены. Направленный поток света выхватывает три ключевые фигуры: Екатерину, а также аллегории Сатурна и Истории, что концентрирует внимание на главном действии. Свет мягко создает объем лица и рук императрицы, дымчатые переходы придают ее коже совершенство и фарфоровую гладкость.

Лампи использует насыщенную и дорогую палитру. Доминирующими цветами стали красный, голубой и золотой. В глаза сразу бросается голубая лента — Андреевская лента, символ высшего российского ордена Святого апостола Андрея Первозванного, что подчеркивает высшее отличие Екатерины. Парча и бархат переданы через плотные мазки; мы видим рельеф тяжелой расшитой золотом ткани, а складки мантии передают вес и объем.

Фигура богини Истории изображена справа от Екатерины, где-то в глубине фона; она записывает деяния в книгу, а Сатурн, который часто символизирует время, находится у ног императрицы и присутствует как свидетель увековечивания событий.

Эта работа является ярким примером парадного портрета, который прославляет императрицу и ее правление, достойное записи в историю.

Заключение.

В заключение можно сказать, что исследование показало как художникам удалось создать из обычного богатого человека, образ власти. Они создали новый художественный язык, где каждый мазок, каждая деталь, от мягкой светотени на лице до блеска драгоценных камней и аллегорических атрибутов — работал на создание образа имперского могущества. Парадный портрет стал не просто жанром живописи, а инструментом политической коммуникации

Екатерина Скворцова, «Как понять парадный портрет XVIII века »

Илья Доронченков, «Становление русской живописи: портрет XVIII века»

3.«Аллегория: суть, отличительные черты, история в искусстве»

А. А. Карев, «На границах русского портрета XVIII века »