Русская иконопись XIV–XV вв.: наследие Византии или независимое открытие

Концепция

«Троица Ветхозаветная» из Византийского музея в Афинах, конец XIV в.

Со второй половины XIII века вплоть до своего распада в 1453 году Византия переживает период культурного подъема — Палеологовский ренессанс. Происходит поиск духовных основ, из-за чего расширяются границы иконографии, строгость и монументальность в сакральных изображениях постепенно отходят на второй план, усиливается интерес к человеческой природе и её отношении к Богу, происходит обращение к эллинистической традиции.

На протяжении нескольких веков Русское государство имеет тесные экономические и культурные связи с Византией. В XIV–XV веках древнерусские княжества ведут борьбу против ордынского владычества, что предвещает дальнейший расцвет иконописи, связанный с именами Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия.

До сих пор нет единой точки зрения, был ли феномен «светоносности» русской иконы XV века итогом самостоятельных поисков или результатом заимствования и переосмысления византийских традиций.

Религиозная направленность в искусстве остается актуальной в настоящее время: люди продолжают обращаться к вере в трудную минуту, работы знаменитых иконописцев служат каноном для создания сакральных образов. Современные художники и дизайнеры обращаются к принципам организации пространства иконы в поиске необычных решений для картин, интерьера, иллюстрации.

Выбранная мной тема позволяет рассмотреть диалог двух разных культур: византийской традиции, претерпевшей преобразование на русской почве, и народной культуры Руси, принявшей чужие духовные ориентиры, но не утратившей своей идентичности. Выбор временных рамок обусловлен как политическими факторами: происходят переломные события в истории государств, так и культурными: возникают новые религиозные взгляды, сопровождающиеся изменениями в сфере искусства. Мне хотелось выделить точки соприкосновения и существенные различия в подходах к изображению одних и тех же сюжетов и образов в культуре двух православных государств.

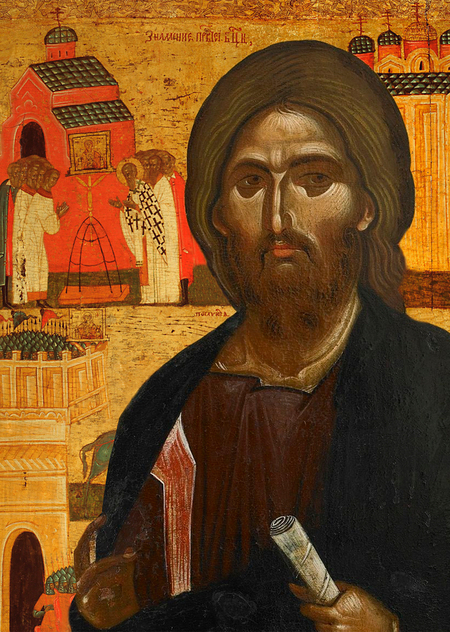

Борис и Глеб, Московская школа, середина XVI века

Я ставлю перед собой следующий ключевой вопрос: является ли специфика русской иконы в XIV–XV веках прямым наследием Палеологовского ренессанса или это открытие русских иконописцев?

Моя гипотеза такова: новый язык русской иконы не является ни прямым заимствованием, ни абсолютно независимым открытием. Это результат глубокой творческой переработки наследия Палеологовского ренессанса, перенесенного на русскую духовную почву.

При просмотре визуального материала я отбирала иконы, где наиболее ярко и полно выражались особенности стиля того или иного периода времени. В искусстве Древней Руси я опиралась в первую очередь на ярких представителей эпохи с их уникальными произведениями, отражающими особый стиль письма: Андрея Рублева, Феофана Грека, Дионисия. Также я старалась соотносить византийские и русские примеры по одинаковым сюжетам и образам, чтобы сходства и различия было более наглядны для зрителя.

Основными параметрами для выбора и анализа текстовых источников были их авторитетность, соответствие теме моего исследования, глубина раскрытия причин возникновения и развития стилей, подробность анализа представленных иконографических изображений. При таком сочетании мне удалось провести широкий анализ заявленного вопроса.

Разбиение исследования на главы осуществлялось по критерию установления логических связей между собранными данными, чтобы упростить информацию, сделать более понятной и удобной для сравнения. В первой главе выделяется две линии развития в живописи: переосмысление классической традиции и обращение к эллинистической, характеризующейся повышенным вниманием к человеческой природе. Во второй главе рассматривается новое восприятие Божественного света в иконе за счет особого цветового колорита. Третья глава раскрывает особенности композиции и принципов построения изображений в религиозном жанре.

Глава 1. Эмоциональность и духовность

В Византии во второй четверти XIV века происходит отход от статичного, гармоничного изображения в сторону дисбаланса, внутреннего надлома. Линии становятся резкими, образуются угловатые изломы драпировок одежды. Перспектива искажает предметы настолько сильно, что они кажутся опрокинутыми, характерна высокая контрастность. Все это производит иррациональное, тревожное впечатление на зрителя.

Благовещение, икона церкви Богоматери Перивлепты в Охриле, первая треть XIV в. // Андрей Рублев (?), Благовещение, из праздничного чина Успенского собора во Владимире, 1408 г.

В противоположность первому примеру основы русской иконы Андрея Рублева построены на духовности, устремленной к поиску гармонии. Сакральный образ вдруг лишается всего былого пафоса и становится молчаливым. Лики Архангела Михаила и Богоматери несут на себе отпечаток светлой печали, в которой выражается бесконечное милосердие и доброта.

Богоматерь, икона из монастыря Иверон на Афоне, конец XIII в. // Богоматерь Одигитрия, Дионисий, 1482 г.

«В образе акцент делается не на статуарности фигуры, а на лике. Лица священных персонажей трактуются подчёркнуто натурально, крупно и выпукло. В этом есть аспект особой приближенности к человеку, ищущему утешения, расчёт на действенность молитвенного обращения» [1]

Византийский лик убеждает нас верить в правдоподобие иконы за счет игры света и тени, в то время как русский образ написан плоскостно, что, однако, не умаляет его очарования. Дионисий за счет насыщенного цвета создает ощущение исходящих из иконы световых лучей, будто излучающих тепло и подчеркивающих одухотворенность облика Богоматери с Младенцем.

Спас оплечный, Москва, первая треть XIV в. // Спас Ярое Око, середина XIV в. // Андрей Рублев, Спас из Звенигородского чина, ок. 1400 г //Спас на престоле, Новгород, Вторая половина XIV в. (фрагменты)

Самобытный стиль русской иконы формировался постепенно, все более обосабливаясь от византийской традиции. Эту тенденцию можно проследить на образах Христа, написанных в период с первой трети XIV века по вторую половину XV века. Овальное спокойное и несколько отрешенное лицо с выразительными глазами Спаса оплечного с течением времени сменяется Спасом Ярое Око. Эту икону создал греческий иконописец, работавший в Москве. Христос изображен грозным судьей, со строгим выражением глаз, он будто следит за каждым. Образ, написанный Андреем Рублевым, напротив наделен мерой человечности и всепрощения. Удлинение овала лица, некоторое уменьшение размера глаз, отказ от резких теней помогает создать эффект внутреннего свечения фигуры Спаса. В дальнейшем пропорции снова претерпевают изменения: подбородок принимает треугольную форму, лицо становится более миниатюрным по отношению к затылочной части, глаза приобретают миндалевидную форму, что создает впечатление отстраненности и некоторой строгости.

Андрей Рублев, Архангел Михаил из Звенигородского чина, около 1400 г.

Таким образом, объединяет обе традиции в этот период стремление к отображению внутреннего мира изображаемого Святого. Однако византийская и русская иконописные школы выбирают разные средства для выражения похожих смыслов: контрастность, мрачность, резкость палеологовского ренессанса и лаконичность, одухотворенность с минимальным моделированием объема в русской иконографии.

Глава 2. Цвет и свет

В отличие от основного византийского приема — динамичной светотени, в русской иконе ключевую роль играют колорит и ритм, мастерская работа с которыми позволяет добиться эффекта «светоносности» образа, то есть сам цвет становится источником света

Феофан Грек, Троица Ветхозаветная, роспись восточной стены Троицкого придела церкви спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде, 1378 г.

«Именно Феофан выступил в роли носителя новых идей, новой стилистической традиции, оказавшей решительное влияние на все искусство Руси» [2]

Феофан Грек (?), Деисусный чин иконостаса Благовещенского собора в Московском Кремле, 1405 г.

«Образ пространства у Феофана — образ неизобразимого, неуловимого в конкретных проявлениях, невидимого присутствия божества, осеняющего собой все явления и способствующего их видоизменению — преображению. Именно поэтому огромное значение в росписи приобретают пространственные цезуры — не заполненные формами участки фона. Им присуща звучность, активность, символическая наполненность. Сами эти участки насыщены сокровенной внутренней жизнью: протекание в них цвета, света и воздуха косвенно напоминает о всеобъемлемости действия божественных энергий» [1]

Андрей Рублев, Даниил Черный, Деисусный чин Успенского собора во Владимире, 1410-е года

Стиль Андрея Рублева имеет много общего с манерой письма Феофана Грека, к тому же оба иконописца решают одну и ту же проблему: изображение встречи человека с Богом. Однако Рублев заходит еще дальше: в своих иконах он создает особое пространство, все существа и предметы в котором находятся в вечности среди всеобъемлющего света. И этот мир в глазах смотрящего оказывается связан с реальностью. Произведения Феофана наполнены грандиозным размахом, но свет и цвет никак не влияет на пластику формы, что не дает создать нужного эффекта.

Андрей Рублев, Троица, 1422–1427 гг. // «Троица Ветхозаветная», икона из Византийского музея в Афинах, конец XIV в.

Андрей Рублев мастерски организовывает пространство внутри иконы «Троица». Гармония и общая органичность произведения основана на использовании идеального соотношения элементов: линий, цвета и света, что отличает ее от византийской Троицы. Из-за обилия планов в изображении кажется, что движение происходит из глубины. Усиливает это впечатление золотистый цвет фона и крыльев ангелов. Однако цветовую палитру нельзя назвать монохромной, в иконе автор использует символические цвета для дополнительной передачи смыслов: темно-красный (кровь, которую Христос прольет за людей), синий (божественное начало, вера), оливковый (возрождение, новая жизнь).

Божественный свет изображается с помощью ассиста — штрихов сусального золота.

Сошествие во ад, икона из церкви Перивлепты (св. Климента) в Охриде, первая половина XIV в. // Андрей Рублев, Апостол Павел из Звенигородского чина, около 1400 г.

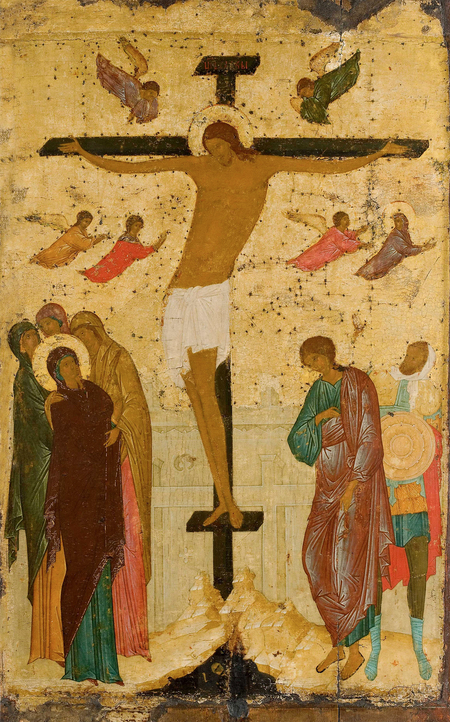

Дионисий не создает четких контуров объектов — они будто прозрачны и подвижны, что создает ровный, захватывающий все пространство иконы свет, кажется, что тело Христа озарено, это создает иллюзию нахождения за гранью рационального и материального.

В византийском распятии тело показано реалистичнее, свет на нем передан золотыми штрихами. Эмоции скорби Богоматери и Иоанна Богослова более считываемы и приближены к простым человеческим переживаниям утраты. Из-за этого все происходящее кажется более осязаемым и правдивым.

Распятие, икона из Монемвасии, середина XIV в. // Дионисий, Распятие, икона из праздничного чина Троицкого собора Павло-Обнорского монастыря, 1500 г.

Таким образом, у Андрея Рублева свет становится гармонизирующим началом в его иконах, у Дионисия — воплощает невещественное пространство, а у Феофана Грека — является символом божественного присутствия.

Глава 3. Композиция и устоявшиеся каноны

Икона как вид живописи имеет сложившиеся особые правила изображения пространства. Обратная перспектива позволяет зрителю погрузиться в иконографический образ: линии образно сходятся в глазу зрителя, поэтому возникает эффект разворота нарисованных элементов навстречу, что затягивает в пространство иконы.

Андрей Рублев, Троица, 1422–1427 гг.

При рассмотрении иконы тяжело сказать, где находится линия горизонта. Возможно это необходимо для изображения нереального пространства или для решения композиционных задач. Например, на иконе «Преображение Господне» формы гор подчеркивают пирамидальную композицию, вершиной которой является Христос и таким образом создается внутреннее явное движение от земного к небесному. При этом изображаемые согнутые фигуры на переднем плане находятся в разных плоскостях с горой, будто они зависли в пространстве и не могут упасть с ее крутого склона.

Мастер круга Феофана Грека, «Преображение Господне», около 1403 года

В византийской и русской иконописи преобладает фронтальное изображение иконографических образов. При этом Святых изображаю стоящих не на полной ступне, а на носочках. Так, движение утрачивает реальную наполненность, фигуры а повисают в воздухе, не имея твёрдой опоры. Всё формирует совершенно особый — стелющийся, танцующий, тающий ритм. Форма не имеет напряжения, она по-новому «бескачественна». Письмо при этом часто лёгкое, прозрачное. [1]

Дионисий, Спас в силах, 1500 г. // Борис и Глеб, Московская школа, середина XVI века

Один из древнейших приемов изобразительном искусстве — разномасштабность фигур. В иконописи он также нередко применяется, чтобы привлечь внимание к наиболее значимому образу или отделить от основной массы действующих лиц Богоматерь или Христа.

Святые Иван, Георгий и Власий, Новгородская школа, вторая половина XIII — начало XIV века // Похвала Богоматери с Акафистом в клеймах, конец XIV в.

Заключение

Византия дала богословскую программу и формальный язык религиозного искусства, но не конечный результат. В XIV–XV веках русская культура создала свой собственный язык иконы.

Если для Византии в этот период был характерна внутренняя напряженность, драматичность, то русское мироощущение стремилось к гармонии, соборности и умиротворенной ясности.

Знаменитая «светоносность» русской иконы XV века не является ни прямым наследием, ни независимым открытием. Это — гениальная творческая реакция на византийский вызов, результат глубокого усвоения и трансформации наследия палеологовского ренессанса на основе уникального русского опыта.

В творчестве Рублева и Дионисия восточнохристианское искусство достигло своей абсолютной вершины в воплощении идеи нетварного света, сделав его зримым через гармонию цвета, ритма и обратной перспективы.

Искусство Византии. Поздний период. 1204–1453 года / Г. С. Колпакова. — СПб. : Азбука-классика, 2004.

Русское искусство X–XVII веков / Л. И. Лифшиц. — Москва: Трилистник, 2000.

Андрей Рублев. Подвиг иконописания: [каталог-альбом] / М-во культуры Российской Федерации, Гос. Третьяковская галерея, Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева; сост. Г. В. Попов, Б. Н. Дудочкин, Н. Н. Шередега; под общ. ред Г. В. Попова и Б. Н. Дудочкина. — Москва: Красная площадь, 2010.

Конявская Е. Л. Византийская чудотворная икона в Древней Руси: проблемы восприятия / Конявская Е.Л. — Герменевтика древнерусской литературы, 2010. [Электронный ресурс]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vizantiyskaya-chudotvornaya-ikona-v-drevney-rusi-problemy-vospriyatiya?ysclid=mi7hdt1qfa751018866 (дата обращения 21.11.2025 г.)

Лившиц Л. И. История русского искусства.Искусство X–XVII века. — М.: Трилистник, 2007.

Лазарев В. Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. — М.: Искусство, 2000.

Гринберг М. Краткая история византийского искусства. [Электронный ресурс]. — URL: https://arzamas.academy/materials/918 (дата обращения 20.11.2025 г.)

Мондзен Ж.-М. Образ, икона, экономия. Византийские истоки современного воображаемого. — М.: V-A-C Press, 2022.

Церковные иконы [Электронный ресурс] // Иконография восточно-христианского искусства Проект научного отдела Факультета Церковных Художеств Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. URL: https://icons.pstgu.ru/icon/2743?ysclid=mi98o2t03b542358066 (дата обращения: 20.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=1298 (дата обращения: 20.11.2025).

Пинтерест [Электронный ресурс] // Our Lady Aristokratusa Century: XIII Storage location: Mount Athos monastery of Vatopedi Size: 57,5×43 cm. URL: https://i.pinimg.com/736x/81/67/66/816766d36c4b5a5b50ef06a1eeb680eb.jpg (дата обращения: 23.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=180 (дата обращения: 20.11.2025).

Пинтерест [Электронный ресурс] // Спаситель; XIV в.; Россия. Москва — православные мастерские «Русская Икона. URL: https://ru.pinterest.com/pin/633600241318749115/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 22.11.2025).

Каталог [Электронный ресурс] // Символик. URL: https://simvolik.ru/catalog/ikony/presvyatoy-troitsy-i-iisusa-khrista/ikona-spasitelya-spas-yaroe-oko-derevo-6-7kh9-sm/?utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=129 (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=416 (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL:https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=4045 (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=2816 (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/group.php?lng=ru&grp_id=2 (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/group.php?grp_id=1 (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=161 (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=1395 (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=471 (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=5681 (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=137 (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=448 (дата обращения: 22.11.2025)

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=355 (дата обращения: 22.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=5925 (дата обращения: 22.11.2025).

Коллекция [Электронный ресурс] // Третьяковская галерея. URL: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/8771 (дата обращения: 22.11.2025).

Иконопись середины XIII — начала XIV вв [Электронный ресурс] // Studfile. URL: https://studfile.net/preview/9346148/page:2/ дата обращения: 23.11.2025).

Галерея [Электронный ресурс] // Христианство в искусстве. URL: https://www.icon-art.info/masterpiece.php?mst_id=1404 (дата обращения: 22.11.2025).