От щита Афины до стены Троста: колосс в роли защитника и угрозы

Рубрикатор:

I. Концепция. II. Глава 1. Живой камень: сакральная природа колосса в древних культурах. III. Глава 2. Колосс-страж: визуальные стратегии защиты города и его границ. IV. Глава 3. Воплощенная мощь: колосс как зримое напоминание о превосходстве богов и властителей. V. Заключение. VI. Библиография. VII. Источники изображений.

Концепция исследования:

Колоссальная статуя является одним из фундаментальных образов в истории искусства, встречаясь в культурах по всему миру — от Древнего Египта до настоящего времени. Эти гигантские изваяния олицетворяли мощь богов, силу правителей и неприступность городов, физически и символически маркируя сакральные и городские границы.

Но несмотря на это, их образ в массовом сознании глубоко амбивалентен. Колосс воспринимается не только как защитник, но и как потенциальная угроза. Почему один и тот же визуальный образ способен вызывать столь противоположные чувства — благоговейный трепет и ужас?

Актуальность данного исследования заключается в необходимости переосмыслить функцию колосса в визуальной культуре, выйдя за рамки его восприятия как простого монумента. С одной стороны, Колосс — будь то стена города или щит божества — это ключевой образ, через который общество осмысляет идеи безопасности, уязвимости и «своего»/«чужого» пространства. С другой стороны, колоссальные сооружения проецируют не только ощущение безопасности и защищенности, но и напоминают о месте человека в мире, о превосходстве высших сил, будь то боги или правители.

За основу исследования были взяты труды по античному искусству (В. Д. Блаватский, Ю. Д. Колпинский), тексты современников обсуждаемых эпох (Павсаний, Светоний), а также специализированные статьи, находящиеся в открытом доступе, онлайн-курсы. Информация из текстовых источников отбиралась по принципу релевантности теме и достоверности. При отборе данных важным аспектом была перекрёстная проверка фактов в разных источниках для избежания неточностей, так как выбранная тема оперирует широкими культурными категориями.

Выбор темы обусловлен стремлением проследить, как этот архетипический образ, родившийся в далеком прошлом, не только не утратил своей силы, но и получил новое дыхание в визуальном языке современной поп-культуры, в частности в аниме. Это позволяет говорить о едином визуальном коде, объединяющем эпохи.

Материал был подобран прежде всего исходя из принципа функциональной иконографии: ключевым критерием стало наличие визуальной связи между образом колосса и идеей защиты или нарушения границы.

Античные источники: Скульптурные изображения Афины Парфенос и анализ композиции ее щита, колоссальная Скульптура Зевса, архитектурные комплексы с колоссальными фигурами стражей.

Современные визуальные нарративы: Ключевые сцены из аниме «Атака на титанов» (1-4 сезоны); Эпизоды, демонстрирующие взаимодействие титанов со стеной.

Из-за чего у колосса сложилась такая неоднозначная репутация, репутация одновременно защитника и угрозы?

Это ключевой вопрос работы. Данное исследование является попыткой дать на него визуально обоснованный ответ.

Аниме «Атака титанов» и одноименная манга Хадзиме Исаямы были выбраны для сопоставления не только ввиду схожести масштабов, в которых представлены колоссальные скульптуры древности и живые титаны. Главная «точка схода» — восприятие современниками (в случае с аниме — персонажами) колоссов. Титаны из анимационного сериала — ожившие скульптуры.

Принцип рубрикации: Структура исследования построена по принципу контрастного анализа визуальных стратегий, разделенных на две основные группы: приемы, позволяющие почувствовать защиту и приемы, позволяющие почувствовать угрозу.

Гипотеза: Несмотря на разницу в технике исполнения и медийном воплощении, существуют универсальные визуальные стратегии передачи двойственной природы колосса. Античное искусство тяготеет к статичным, иератическим образам, подчеркивающим вечный характер защиты, тогда как современная визуальная культура использует динамичные, психологизированные образы, акцентирующие момент угрозы и хрупкость защиты. Однако в основе обоих подходов лежит общий набор композиционных и пластических приемов, работающих на создание амбивалентного образа.

Глава 1. Живой камень: сакральная природа колосса в древних культурах.

В культурах Древнего мира изображение не просто представляло объект, но в значительной степени являлось им.

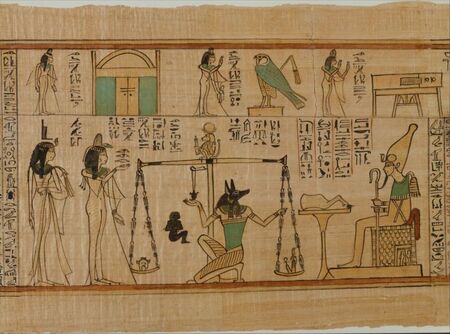

Слева — сцена взвешивания из папируса Хунефера (ок. 1275 г. до н. э.); Справа — сцена взвешивания из Книги Мёртвых для ритуальной певицы Амона-Ра Нани (1050 г. до н. э.)

В Древнем Египте акт создания изображения — будь то рисунок или статуя — считался актом магического действия, наделяющим форму жизнью. Эта концепция напрямую объясняет, почему каноны иконографии оставались практически неизменными на протяжении тысячелетий. Проверенные временем каноны закрепляли нерушимую связь с божественным, а любое изменение могло эту связь разорвать. Именно поэтому статуя воспринималась как сосуд для «ка» — жизненной силы или души-двойника изображаемого божества или фараона.

Слева — уничтоженный рельеф Хатшепсут из храма Джесер-Джесеру, музей Онтарио, Торонто; Справа — Хатшепсут в головном уборе кат (ок. 1479–1458 до н. э.), музей Метрополитен, Нью-Йорк.

Ярчайшим доказательством этой веры является систематическая практика уничтожения статуй при смене религии или власти. Классический пример — царица Хатшепсут (XV в. до н. э.). После её смерти преемник, Тутмос III, приказал уничтожить её изображения, стесывать лица со статуй и сбрасывать колоссальные скульптуры с постаментов в Карнаке. Это была не просто «чистка истории», а «ритуальная деактивация» — намеренное повреждение статуй и других объектов, чтобы лишить их сакральной составляющей и устранить предполагаемые сверхъестественные силы.

Статуи в заупокойном комплексе Аменхотепа III в Фивах, XIV в. до н. э.

Важнейшим аспектом египетской иконографии был размер. Масштаб фигуры напрямую сообщал о её статусе и силе. Крупнейшими изображались боги и фараоны, которые, по представлениям египтян, были земным воплощением божества. Колоссы Мемнона в Фивах (ок. XIV в. до н. э.), изображающие фараона Аменхотепа III, — это не просто памятники, а гигантские вместилища его духа, охраняющие вход в его заупокойный храм и демонстрирующие его сверхчеловеческую природу каждому, кто к ним приближается. Таким образом, колоссальные статуи в Египте воспринимались не как памятники, а как живые, сакральные воплощения божественной силы правителя.

Схожее, хотя и не столь абсолютное, восприятие статуй как одушевлённых существ существовало и в античном мире Греции и Рима.

Миниатюра из рукописи XIV века, изображающая Пигмалиона, работающего над своей скульптурой, Национальная библиотека Уэльса.

В Древней Греции вера в оживающие статуи была частью мифологического сознания. Миф о Пигмалионе, скульпторе, влюбившемся в созданную им статую Галатею, которую по его мольбе оживила Афродита, — прямое свидетельство этой веры в потенциальную жизнь, заключённую в камне.

Статуя Юноны Соспиты. Рим, Ватиканские музеи, Музей Пия—Климента, Ротонда, 19.

В Древнем Риме это восприятие получило дальнейшее развитие и политическое применение. Римляне практиковали ритуал evocatio — «вызывания» божества-покровителя вражеского города, обещая ему лучший культ в Риме. После захвата города статую бога торжественно перевозили в Рим, что символизировало «переезд» самого божества и лишение побеждённых его защиты. Ярким примером является культовая статуя Юноны из Вейй, перевезённая в Рим после падения города в 396 г. до н. э.

Таким образом, как в Египте, так и в Греции с Римом, колоссальная статуя не была нейтральным памятником. Она была сакральным объектом, наделённым субстанциональной связью с тем, кого представляла. Она воплощала божественное присутствие, политическую власть и коллективную идентичность.

Вера в «живой камень» является фундаментом для понимания двойственной роли колосса: будучи воплощением божественного порядка и защиты, он одновременно был и уязвимой точкой, удар по которой мог потрясти основы всего сообщества, и потенциальной угрозой, если его сила оказывалась в чужих руках или обращалась против своего народа.

Глава 2. Колосс-страж: визуальные стратегии защиты города и его границ.

Храм Амона в Карнаке, XVI–XII вв. до н. э., архитектор Инени.

Стена из «Атаки титанов», 1 сезон, 22 серия

Помимо гигантских, мощных ворот, важнейшими защитниками города выступают колоссальные статуи, чья роль выходит далеко за рамки декоративной. Их расположение и иконография — продуманная визуальная стратегия, направленная на создание ощущения безопасности и демонстрацию силы.

Храм Хатшепсут в Луксоре, 1470-е до н. э., зодчий Сенмут.

Постройка стен в «Атаке титанов», 3 сезон, 9 серия

Фасад храма Рамзеса II в Абу-Симбел, XIII в. до н. э.

Колоссы часто размещались на границах сакрального или городского пространства, спиной к защищаемому объекту и лицом к предполагаемой угрозе. Эта композиция превращала статую в визуального дозорного.

Статуя Афины Промахос на Акрополе, гравюра, автор: Карл Греб, 1898 г., Берлин, Новый музей.

Важно, что потенциальный враг мог заметить колосса издалека: «Острие копья и султан этой Афины видны плывущим в Афины еще от (мыса — А.Ф.) Суния» (Павс., I, XXVIII, 2).

гравюра «Колосс Родосский», серия «Семь чудес света» автор: Мартен Ван Хемскерк, 1572 г.

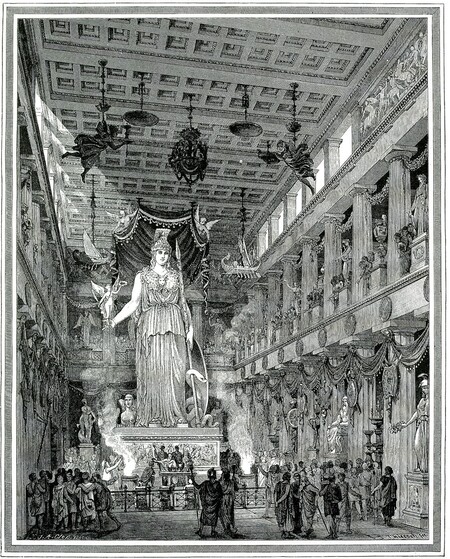

Если размещение у ворот — это пассивная охрана, то Афина Парфенос Фидия (V в. до н. э.) представляла собой образ активной божественной защиты.

Джон Пентленд Махаффи. «Греческие картины», нарисованные пером и карандашом, Дж. П. Махаффи, Лондон, Общество религиозных трактатов, 1890 г; Манга «Атака титанов», автор: Хадзиме Исаяма.

Статуя находилась не на границе, а в сердце города — в Парфеноне, символизируя, что сама богиня является покровительницей Афин. Ключевым элементом был её щит. С внутренней стороны щита была изображена сцена Гигантомахии — битвы богов с гигантами. Для афинянина это было не просто украшение, а мощный визуальный манифест: богиня не просто закрывала город щитом, а активно низвергала противников, что визуализировалось через падающие фигуры на рельефе в месте, где она касалась щита. Таким образом, колосс Афины был постоянным напоминанием о том, что божественная сила активно сражается на стороне города.

Роспись внутренней части щита Афины Парфенос, реконструкция.

Важно рассмотреть, как именно современники воспринимали колоссальные статуи внутри храма. Дион Хрисостом пишет о колоссе Зевса Олимпийского: «Его власть и царственная сила воплощены в огромных и мощных размерах его статуи; его отеческая забота — в его кротком и приветливом облике; мысли „Градохранителя“ и „Законодателя“ отражены в его глубоком и вдумчивом взоре; »

Отеческий, защищающий взгляд — эта характеристика, которая показывает, что колосс мог воплощать не просто физическую преграду, но и эмоциональную защиту. Он олицетворял порядок, справедливость и стабильность, дарованные верховным божеством, чей взгляд обнимал и охранял весь мир.

Статуя Зевса в Олимпии, реконструкция, автор: Катрмер-де-Кенси, 1815 г.

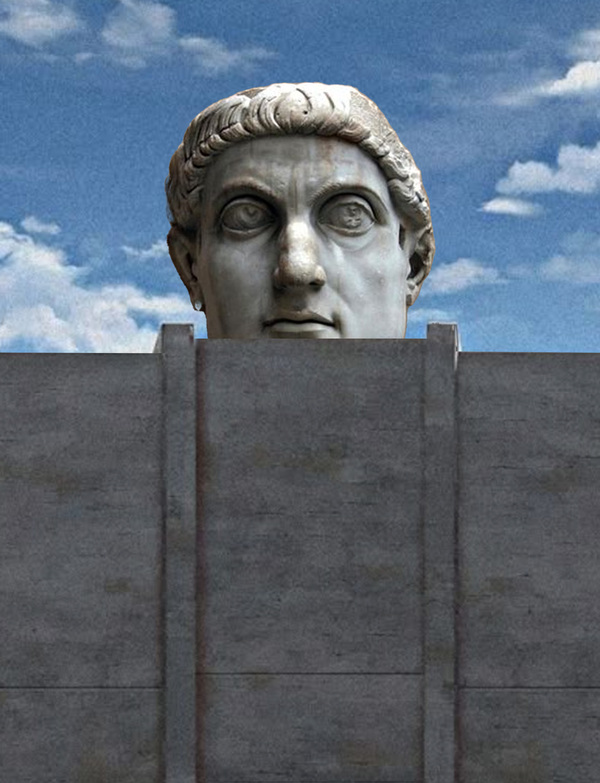

Глава 3. Воплощенная мощь: колосс как зримое напоминание о превосходстве богов и властителей.

Колоссальная статуя по определению лишала зрителя возможности увидеть её целиком, с комфортной дистанции. Типичный житель или паломник видел статую снизу вверх. Чтобы разглядеть лицо божества или правителя, ему приходилось закидывать голову. Этот физический жест психологически трансформировался в метафору поклонения, подчинения и признания своего малого места перед лицом высшей силы.

Атланты, скульптор: Александр Иванович Теребенев, 1844–1848 годы, Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия; Эрен Йегер несёт валун, манга «Атака титанов», Хадзиме Исаяма.

Основание колосса часто использовалось как пространство для развертывания идеологического нарратива, подкрепляющего идею о превосходстве божественной силы над людьми.

Рельеф «Гибель детей Ниобы», I век до н. э., Государственный Эрмитаж

На основании статуи Зевса Олимпийского есть рельеф, который рассказывает о смерти детей Ниобы. Женщина была наказана за хюбрис — что-то возмутительное, поступок, бросающий вызов судьбе или богам.

Заключение:

Таким образом, колосс был сложным инструментом визуальной коммуникации. С одной стороны, он был Щитом, обращенным к внешнему миру и дающим чувство защищенности «своим». С другой — он был Мечом идеологии, направленным внутрь общества, постоянно напоминающим о незыблемой иерархии и каре за её нарушение. Эта двойственность и делала его образ таким мощным и устойчивым на протяжении тысячелетий.

Афанасьева В.К., Луконин В.Г., Померанцева Н. А. Искусство Древнего Востока. Малая история Искусств. М.: Искусство, 1978.

Колпинский, Ю. Д. Искусство Древней Греции Москва М.: Искусство, 1961.

Павсаний. Описание Эллады: в 2 т. / Павсаний; пер. с древнегреч. С. П. Кондратьева. — Санкт-Петербург: Алетейя, 1996. — Т. 1. — 334 с.

Светоний Г. Т. Жизнь двенадцати цезарей/Пер., предисл. и послесл //ИМ Гаспарова. М. — 1990.

Уоллес Бадж Э. А. Египетская книга мёртвых. Папирус Ани британского музея / Пер. с англ. С. В. Архиповой. М.: АЛЕТЕЙА, 2003.

Химера. Исследовательский портал: [сайт]. — URL: https://chimeraproject.ru/colossus (дата обращения: 24.11.2025). — Текст. Изображение: электронные.