Иллюстрации Ивана Билибина

Рубрикатор

Концепция 1. Сестрица Аленушка и братец Иванушка 2. Золотой петушок 3. Василиса Прекрасная 4. Сказка о царе Салтане 5. Царевна-лягушка 6. Вольга 7. Перышко Финиста Ясна-Сокола 8. Марья Моревна 9. Белая уточка 10. Слово о стольном Киеве и о русских богатырях Заключение Альбом иллюстраций Библиография

Концепция

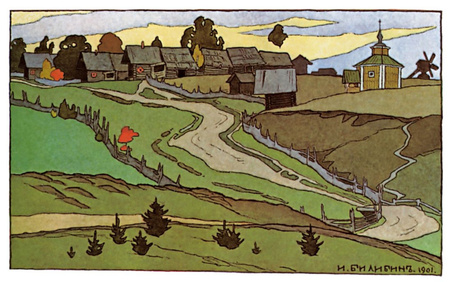

Иван Яковлевич Билибин (1876–1942 гг.) — является одним из известнейших русских иллюстраторов и графиков начала XX века. Его художественная система предполагает синтез академической школы и народной декоративной традиции с популярными в то время ориенталистскими и японскими элементами. Иван Билибин получил образование под руководством Павла Петровича Чистякова, был причастен к группе художников «Мир искусства», создавал эскизы театральных костюмов и сценографию, а также занимался книжной графикой. В 1931 году художник иллюстрирует сборник «Сказки избы», что включает в себя не только сказки, но и редкие тексты, изданные заграницей, что подчеркивает международное признание Билибина в художественно-литературной сфере.

И. Я. Билибин. Плакаты. 1-Афиша «Сказки. Рисунки И. Я. Билибина». 1903. 2-Париж. Сказка на французском языке. 1931

Его иллюстрации к русским сказкам и различным произведениям русских писателей стали каноническими для русской культуры и искусства начала ХХ века. В отличие от других художников, которые обращались к книжной иллюстрации как вторничному виду искусства, для Билибина это стало самостоятельным художественным процессом с концептуальной основой. Он тщательно работал не только над самим изображением на листе, но и разрабатывал визуальную систему, где текст, рама, орнамент и сам рисунок будут выглядеть цельно и декоративно. Чтобы иллюстрации были такими, какими художник их задумал, он выбирал правильные цвета, исходя из возможностей типографических станков. Цель работы — систематический анализ избранных иллюстраций к сказкам с целью выявлением устойчивых приёмов: рамочной композиции, лубочного/иконного синтеза и декоративности.

И. Я. Билибин. Открытки. 1- Змей Горыныч. 1912 2-Царь Морской. 1911

В качестве визуального материала были выбраны иллюстрации Ивана Билибина (находящиеся в частных коллекциях и коллекциях главных музеев, например, Русском музее) для 10 литературных произведений, которые на мой взгляд, наиболее раскрывают потенциал и мастерство художника как иллюстратора и графика. Для библиографии я выбрал научные статьи и монографии по творчеству Ивана Билибина, которые помогают проанализировать творчество художника. Актуальность исследования определяется двумя факторами: во-первых, историко-культурная значимость Билибина как создателя «визуального канона» русской сказки; во-вторых, потребность современного искусства и книжной культуры вернуться к проблемам взаимодействия декоративной традиции и иллюстративной семиотики. Исходя из этого гипотезой исследования стала мысль о специфическом «билибинском» синтезе орнаментации, «плоской» линейной графики и точной этнографии костюма, что не только иллюстрирует сам текст (сказку), но и интерпретирует его, формируя самостоятельную мифопоэтическую повестку.

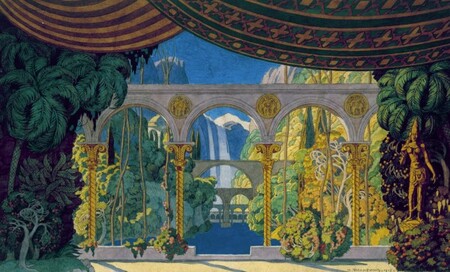

И. Я. Билибин. 1-Сады Черномора. Эскиз декорации IV действия оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила». 1913. 2-Пристань. Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Садко». 1913.

1. Сестрица Аленушка и братец Иванушка

Иван Билибин работах над иллюстративным материалом к народной сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» в 1901–1902 годах. Сказка повествует о сестрице и братце, где младший брат, поддавшись искушению, превращается в козлёнка после питья из колодца, в то время сестрица заботится о нём и в конце концов возвращает брата в человеческий облик.

И. Я. Билибин. Иллюстрация к сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Сестрица Аленушка и братец Иванушка. 1901

В образах Аленушки и Иванушки Билибин отказывается от психологического натурализма в сторону условного, стилизованного изображения фигур. Силуэты отделяются чёткой линией, поза и одежда передают архетипическую роль персонажа. Художник использует: строгую контурную линия, лаконичную плоскость цвета и детальную прорисовку орнаментальной одежды. В качестве художественных средств. Орнаментальная рамка вокруг изображения (часто напоминающая наличник из русского деревянного зодчества) выполняет функцию «окна» в мир сказки и одновременно сохраняет связь с предметной культурой: узоры вышивок, иконные мотивы, растительный орнамент. Таким образом, Билибин создаёт визуальную эстетику, где декор не иллюстрирует детали сюжета лишь декоративно, а становится значимым носителем семантики (статус, гендер, связь с традицией).

И. Я. Билибин. Заставка и Концовка к сказке «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 1902

«На фоне нашего петербургского „европеизма“ он был единственный истинно русский в своем искусстве и среди общей разнородности выделялся как „специалист“, ограничивший себя только русскими темами…» — писал о художнике Мстислав Добужинский [9, c. 143].

2. Золотой петушок

Одними из первых акварелей Билибина на сюжеты русских народных сказок заинтересовалась «Экспедиция заготовления государственных бумаг». В результате в 1901–1903 гг. «Экспедиция» издает шесть крупноформатных книжек-тетрадей с иллюстрациями Билибина к народным сказкам. Это были сказки «Золотой петушок», «Царевна-лягушка» (1901), «Василиса Прекрасная» (1902), «Марья Моревна» (1903) и др. [9, с. 144–145].

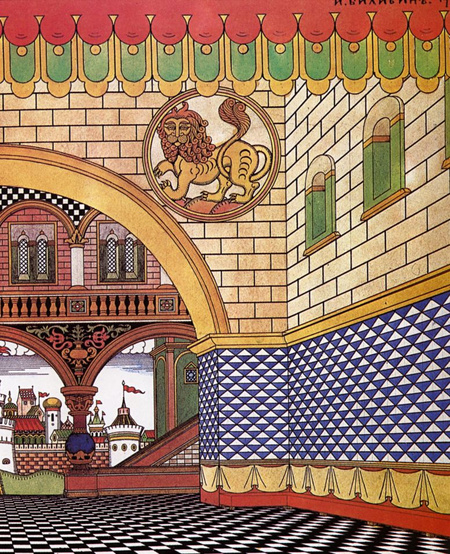

И. Я. Билибин. Эскиз декорации к первому действию оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». Царство Дадона, городская площадь. 1909

Сказка А. С. Пушкина «Золотой петушок» интерпретирует сатирический сюжет о царе, подданных и волшебном петушке, предсказывающем беды. Акцент выстроен на теме власти, предательства и мистического предзнаменования.

И. Я. Билибин. Эскиз декорации к первому действию оперы Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». Палаты Дадона. 1909

В 1906 году цикл иллюстраций к «Золотому петушку» у Билибина стал примером синтеза театрального декора и книжной графики. Значительная часть образов создана при оформлении оперных постановок (эскизы декораций к опере Римского-Корсакова) [10], поэтому сценография читабельна в книжной версии: сцены располагаются как театральные кадры, силуэты героев предстают «в театре», насыщенного орнаментом и символикой.

И. Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина. Дадон убивает Звездочета. 1900-е

Художник выбрал яркие, чистые краски, контрастные сочетания, гротескную стилизацию лиц и костюмов, подчёркивая сатирический характер текста. Билибин использует модульную орнаментацию (повторяющиеся геометрические и растительные мотивы), которые создают ритм и делают композицию однородной несмотря на сюжетную множественность. Важным стало и то, что сам текст располагался в верхней части страницы — это показывает преобладание декоративного фактора над информативным и назидательным.

И. Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина. Звездочет перед Дадоном. 1906

И. Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина. Пробуждение Дадона. 1906

И. Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина. Царь Дадон перед Шамаханской царицей. 1906

И. Я. Билибин. Иллюстрации к «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина. Дадоново войско. Разворот. Фрагменты. 1906

И. Я. Билибин. Эскиз декорации к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». Шатер шамаханской царицы. 1909

И. Я. Билибин. Эскизы костюмов к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». 1- Дадон. 1908. 2-Звездочет. 1909

И. Я. Билибин. Эскизы костюмов к опере Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». 1- Шамаханская царица. 2-Рабыня. 1909

И. Я. Билибин. «Кот ученый». Фронтиспис к «Сказке о золотом петушке» А. С. Пушкина. 1910

3. Василиса Прекрасная

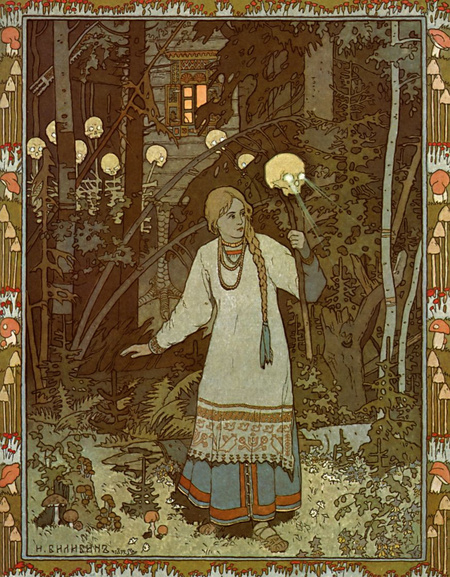

Иллюстрации 1900 года к сказке «Василиса Прекрасная» (в других вариантах «Василиса Премудрая») интерпретируют классическую сюжетную линию о красавице-героине, испытаниях интеллекта и силы. В некоторых версиях упомянута борьба с колдуньей, спасение возлюбленного и тому подобное.

И. Я. Билибин. Обложка к книге «Василиса Прекрасная». 1900

И. Я. Билибин. Заставка к сказке «Василиса Прекрасная». 1900

Билибин трактует Василису как идеализованный тип: аккуратно выверенный профиль, тип причёски и одежды воспроизводят допетровскую моду, вместе с тем автор подчёркивает её автономность через геометризацию силуэта. Художник линейно выделяет фигуру и одновременно «включает» её в орнаментальный фон, часто окружая растительным фризом или круговой рамой, что придаёт образу сакрально-иконную структуру. А точечная штриховка и мелкая графика на одежде и украшениях помогает показать переход народного мотива в сферу архаичного символа.

И. Я. Билибин. Иллюстрации к сказке «Василиса Прекрасная». 1-Василиса Прекрасная уходит из дома Бабы Яги. 1899. 2-Василиса Прекрасная и белый всадник. 1900

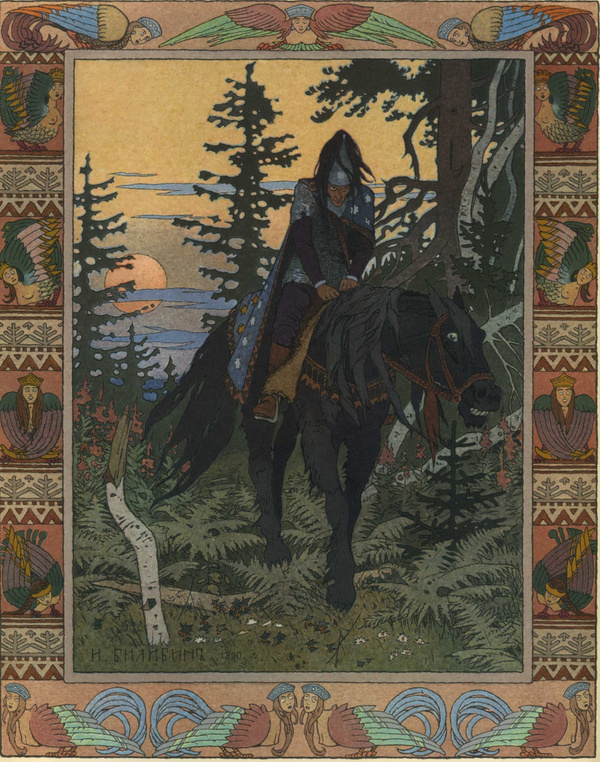

И. Я. Билибин. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». Черный всадник. 1900

В отличие от других циклов иллюстраций герои из «Василисы Прекрасной» всегда центричны на листе и сопровождаются внешним растительным контекстом. Ветки заходят на изображение фигур, что показывает их вовлеченность в сюжет и глубину смыслов.

И. Я. Билибин. Иллюстрация к сказке «Василиса Прекрасная». 1- Баба Яга. 2-Красный всадник. 1900

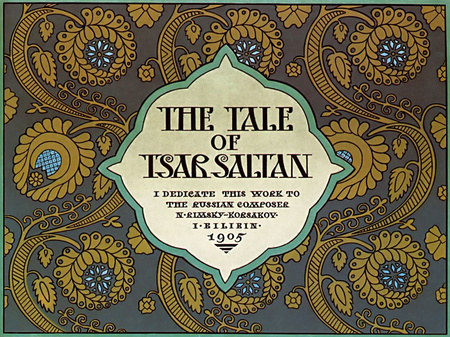

4. Сказка о царе Салтане

И. Я. Билибин. Обложки на английском языке к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. 1904-1905

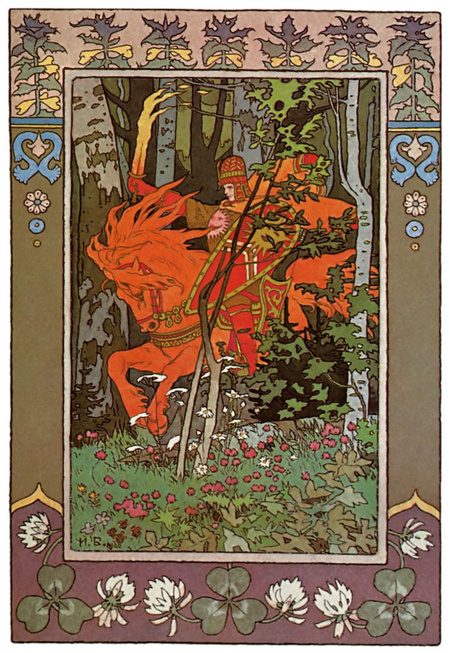

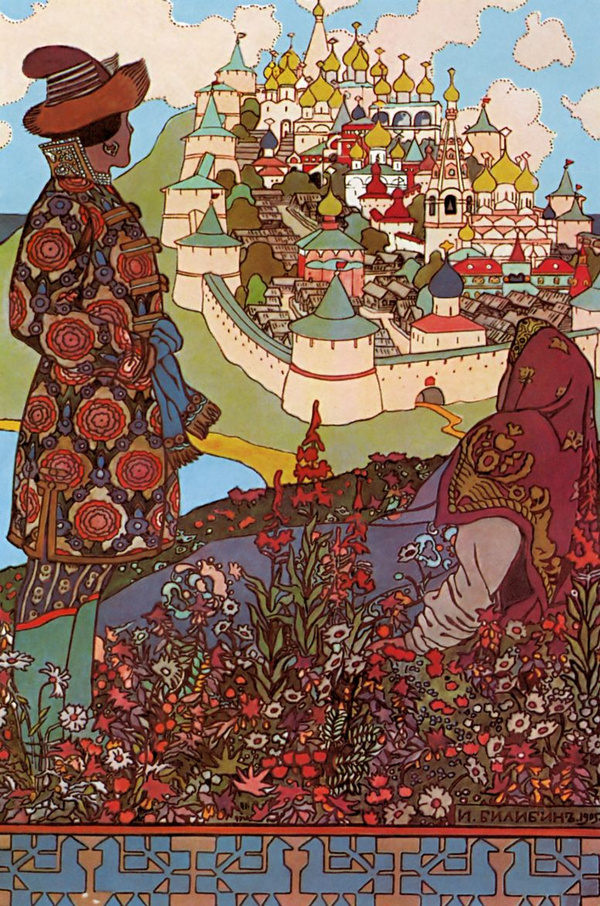

Пушкинская поэма о молодом Гвидоне, его морских странствиях и волшебной Царевне-Лебедь, которую иллюстрировал Билибин в 1905 году, стала одним из его главных масштабных циклов. Изображения «Сказки о царе Салтане» очень сценографичны: архитектура города, купола, терема изображены как декоративное полотно, выстроенное в строгих линейных ритмах.

И. Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. Торговые гости у Салтана. 1905

И. Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. «Во все время разговора он стоял позадь забора…». 1905

И. Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. 1-"Бочка по морю плывет…». 2-"Тут он в точку уменьшился, комаром оборотился…». 1905

Частый билибинский художественный приём — «панорамный фриз», когда город или войско поднимаются к горизонту в виде многоярусной, орнаментально полосы, а на переднем плане — крупные фигуры в народных костюмах. В иллюстрации к эпизоду «…и, дивясь, перед собой видит город он большой…» Билибин создает ощущение градообразующей структуры: вид башен сведен к силуэтной графике, динамика и узоры крыш образуют орнамент, отсылающий к древнерусской монументальности и сказочности одновременно.

И. Я. Билибин. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. 1-"И дивясь, перед собой видит город он большой…». 2-"Лебедь белая плывет…». 1905

И. Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. Пир. 1905

И. Я. Билибин. Иллюстрация на спинке обложки книги «Сказке о царе Салтане». 1907

И. Я. Билибин. Иллюстрации к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. 1-Концовка к сказке. 1905. 2-Фронтиспис. 1906

И. Я. Билибин. Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина. Царь Салтан и Бабариха. 1929

5. Царевна-лягушка

Сказочный сюжет о царевиче, женившемся на лягушке, оказавшейся заколдованной царевной — в 1899 году Билибин показывает мотив трансформации, испытания героя и раскрытия истинной природы чувств.

И. Я. Билибин. Заставка к сказке «Царевна-лягушка». 1899

Центральным приёмом стал контраст между двумя мирами: «низовым» (лес, растительная среда, вода) и «верховым» (терема, царский трон). Билибин моделирует трансформацию с помощью смены декоративного кода: лягушка изображается в стилизованном, почти антропоморфном ключе, часто с сохранением черт царевны — украшений, короны, орнамента одеяния. Повторив тот же мотив в узоре кожи, что и в платье, художник визуально «связывает» облик. Это показывает, что орнамент в платье лягушки/царевны служит ключом к интерпретации.

И. Я. Билибин. Иллюстрация к присказке «Жил-был царь…» из книги «Царевна-лягушка». 1900

И. Я. Билибин. Рисунки из книги «Царевна-лягушка». 1899-1901

И. Я. Билибин. Иллюстрации для сказки «Царевна-лягушка». 1-Иван Царевич. 1931. 2- Иван Царевич и лягушка. Иллюстрация для сборника «Сказки избы». 1930

6. Вольга

И. Я. Билибин. Иллюстрации к былине «Вольга». 1- Вольга с дружиной. 2-Царь и царица. 1903

И. Я. Билибин. Иллюстрации к былине «Вольга». 1-Подводное царство. 2-Сокол. 1927-1928

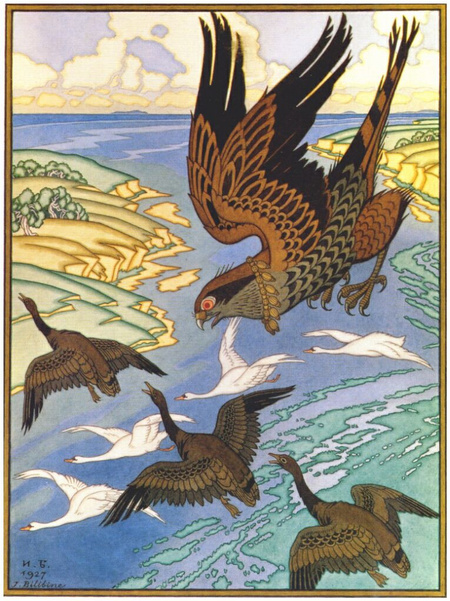

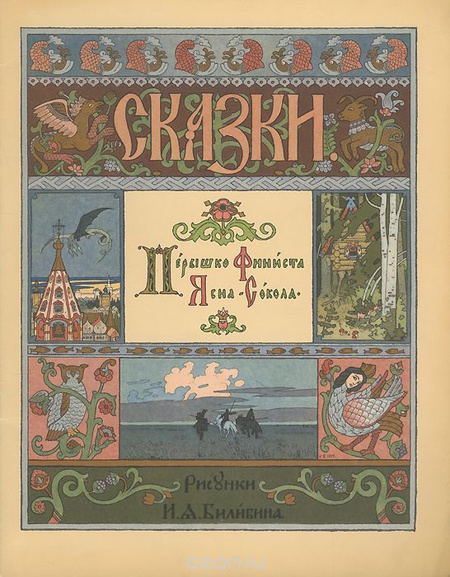

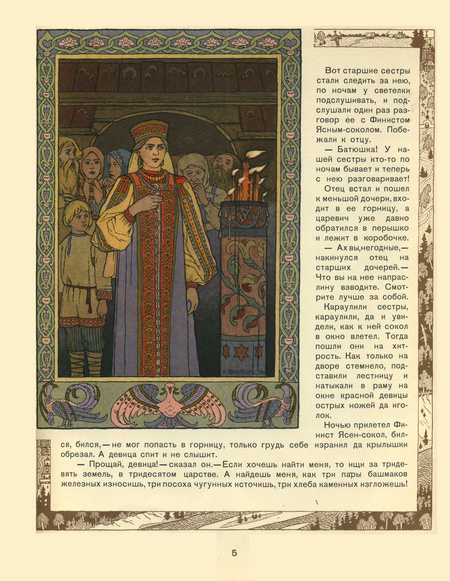

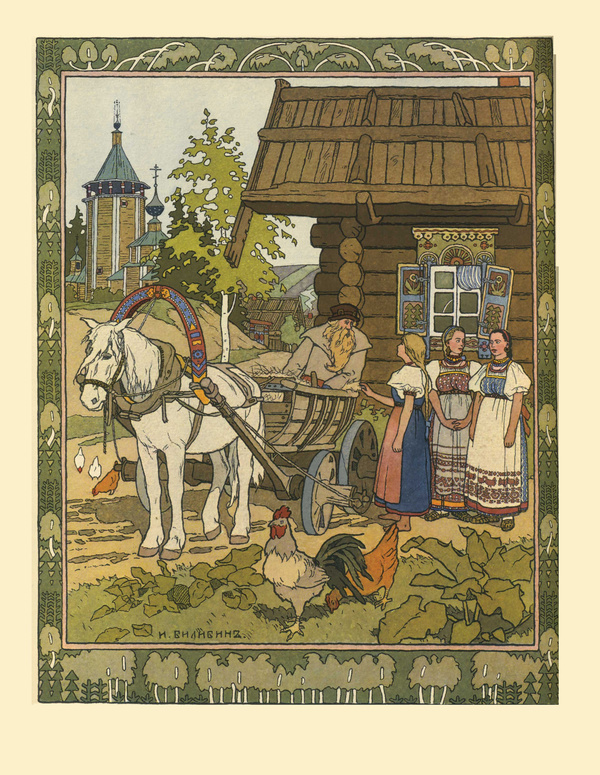

7. Перышко Финиста Ясна-Сокола

И. Я. Билибин. Заставка к сказке «Перышко Финиста Ясна-Сокола». 1902

Сказка повествует о волшебном соколе (Финисте), долгом пути и поиске возлюбленной. Образ Финиста в иллюстрациях Билибина 1902 года представляет интерес как пример «авторского кода» — птица становится декоративной доминантой, наделённой графической динамикой. Художник использует растительные завитки по краям для изображения цельного декоративного пространства. Таким образом, он показывает не только природную, но и символическую функцию сюжета.

И. Я. Билибин. Иллюстрации к книге «Перышко Финиста Ясна-Сокола». Обложка и страница из книги. 1902

И. Я. Билибин. Иллюстрация к сказке «Перышко Финиста Ясна-Сокола». Девица и Финист Ясен-Сокол. 1902

И. Я. Билибин. Иллюстрации к книге «Перышко Финиста Ясна-Сокола». 1-Двор. 2-Девица в лесу. 1902

8. Марья Моревна

И. Я. Билибин. Заставка к сказке «Марья Моревна». 1900

В «Марье Моревне» (1900–1901 годы) Иван Билибин интерпретирует былинный сюжет о воительнице Марье, её пленении, женской воинственности и освобождении. В этом цикле Билибин приближает образ Марьи к архетипу «богини-воительницы»: мимика строгая, поза — собранная, в руках —оружие, зачастую стилизованного под древнерусскую булаву или меч.

И. Я. Билибин. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна». Добрый молодец, Иван-царевич и три его сестры. 1901

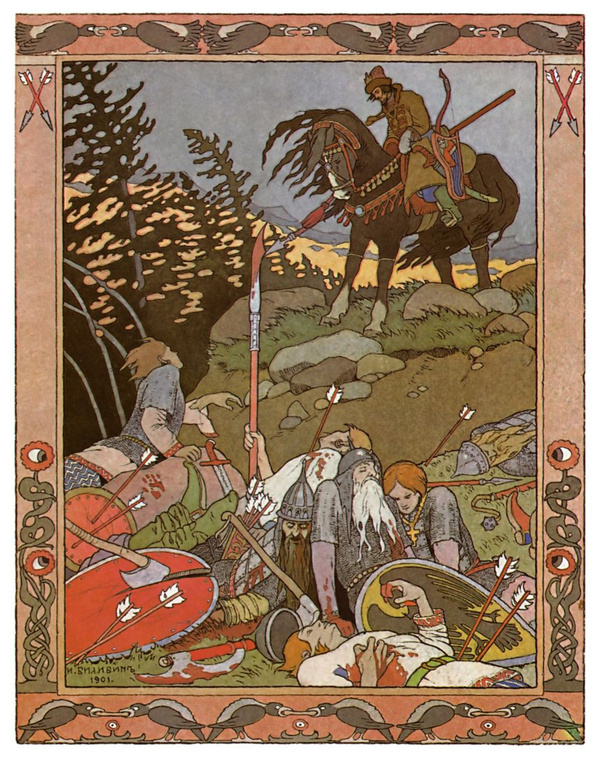

И. Я. Билибин. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна». 1-Иван-царевич и «рать — сила побитая». 1901 2-Иван-царевич и Василиса. 1910-е

И. Я. Билибин. Иллюстрация к сказке «Марья Моревна». Кащей Бессмертный. 1901

9. Белая уточка

Сказка о птице-помощнице или чудесной уточке, несущей спасение и достаток, была проиллюстрирована Билибиным в 1902 году. Художник демонстрирует белую птицу на тёмном фоне, вокруг неё — орнамент в виде водяных волн и растительных завитков. Цветовое решение подчёркивает приглушённый фон (тёмный синий, зелёный), на котором белая уточка словно «светится». Орнамент служит не только декоративной рамкой, но и семантическим маркером чуда: в узорах отражены мотивы воды, плодородия и домашнего очага. Таким образом иллюстрация одновременно читается как бытовая миниатюра и как символическое повествование.

И. Я. Билибин. Заставка к сказке «Белая уточка». 1902

И. Я. Билибин. Иллюстрация к сказке «Белая уточка». Княгиня на теремной башне. 1902

И. Я. Билибин. Иллюстрация к сказке «Белая уточка». Дети и белая уточка. 1901

10. Слово о стольном Киеве и о русских богатырях

Сюжет повествует о «Слове о полку Игореве» и былинном эпосе — жанре, обращённому к героическому прошлому, подвигам богатырей и судьбе княжеств.

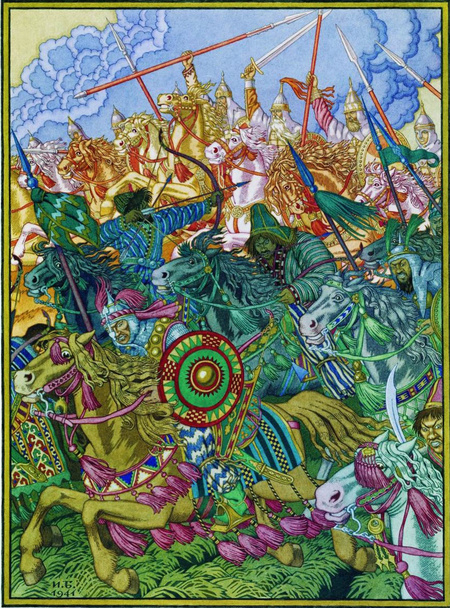

И. Я. Билибин. 1-Добрыня Никитич освобождает от Змея Горыныча Забаву Путятичну. 2-Изгнание хана Батыги. 1941

Художник берется к иллюстрированию былины в поздний период творчества. Работая с былинной тематикой, он использует популярные приёмы: крупные фигуры богатырей, словно выступающие на сцене, размещаются на фоне орнаментально-редуцированных пейзажей, архитектурные формы (крепостные стены, терема) сведены к строгой геометрии, что придаёт композициям монументальную устойчивость. Эпический характер передаётся не драматическими эффектами, а пластической экономией: статичность фигуры, повторяющиеся орнаментальные мотивы и повтор витиеватой резьбы. Работа Билибина в этом жанре соотносится с интересом «Мира искусства» к истории и возрождению декоративного национального кода, несмотря на то, что работы 1940-х годов.

И. Я. Билибин. Эскиз иллюстрации к сборнику былин для книги Н. В. Водовозова «Слово о стольном Киеве и о русских богатырях». Илья Муромец и Святогор. 1940

И. Я. Билибин. Эскиз иллюстраций к сборнику былин для книги Н. В. Водовозова «Слово о стольном Киеве и о русских богатырях». 1- Вольга и Микула. 2-Илья Муромец и Соловей-разбойник. 1940

Заключение

В результате проведённого исследования можно утверждать, что иллюстративное наследие Ивана Яковлевича Билибина представляет собой уникальный художественный феномен, в котором органично соединяются национальная декоративная традиция, графическая точность и глубокая интерпретация фольклорного материала. Анализ иллюстраций 1899-1940-м годов к русским сказкам показывает, что Билибин создал устойчивую визуальную модель русской сказки, формирующую её современное восприятие и служащую опорой для эстетических представлений о национальной культуре. Билибинское решение каждый раз выходит за пределы простого сопровождения текста. Его образы строятся на тщательно выверенном балансе между этнографической точностью, отражённой в костюмах, бытовых элементах и архитектуре, и стилистической условностью, благодаря которой иллюстрация получает символическую выразительность.

Художник превращает страницу в многослойное пространство, где сюжет существует в единстве с орнаментом, цветовой логикой и динамической организацией композиции. Это придаёт изображению характер не бытовой зарисовки, а художественного «сценического действия», подчинённого собственной внутренней драматургии. Серии иллюстраций к «Сестрице Аленушке», «Марье Моревне», «Салтану» и другим произведениям становятся неотъемлемой частью национального художественного канона, а их эстетический язык продолжает оказывать влияние на иллюстративные искусство и сегодня. Таким образом, билибинское наследие следует рассматривать как значимый вклад в развитие отечественной книжной графики и художественной культуры.

Абанин В. А. Новый русский образ в иллюстрациях Ивана Билибина / В. А. Абанин, А. М. Олешкова // Homo legens в прошлом и настоящем: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, Новосибирск, 23–25 марта 2023 года. — Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2023. — С. 239-242.

Баранов Д. А. Особенности хронотопа сказочного мира в творчестве И. Билибина // Кунсткамера. — 2019. — № 1 (3). — C. 83–93.

Биценко Р. В. Традиции русской народной художественной культуры в графических проектах Ивана Билибина / Р. В. Биценко // Проблемы этнохудожественной культуры и её потенциал в образовательной среде, Курский государственный университет, 27–28 апреля 2023 года. — Курск: Курский государственный университет, 2023. — С. 265-271.

Гордеева М. Иван Яковлевич Билибин: Книга-альбом. Т.53. М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2010. 48 с.

Косарева Е.В., Поровская Г. А. Вклад И. Я. Билибина в историю отечественной графики и развитие искусства иллюстрации // Международный студенческий научный вестник. — М., 2017. — № 4. — С. 130–278.

Иван Билибин: Альбом / автор-сост. С. В. Голынец. — Л.: Аврора, 1987. — 287 с.

Жук Э. Н. Художник Иван Билибин / Э. Н. Жук // Вестник культурологии. — 2019. — № 4(91). — С. 173-182.

Мишачёва И. В. Мир народной сказки в книжной иллюстрации рубежа XIX–XX вв.: герои и пейзажи. Герман Фогель (Германия) — Иван Билибин (Россия) // Вестник славянских культур. — М., 2018. — Т. 48. — С. 280–290.

Русские народные сказки. Иллюстрации И. Я. Билибина. — М.: Игра слов, 2009. — 160 с.

Чижмак М. Опера Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок». Третьяковская галерея. Выскавки. С. 55-65. URL: https://www.tretyakovgallerymagazine.com/img/mag/2012/1/06.pdf?utm_source=chatgpt.com (дата обращения: 11.11.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/engraving/grlub_2599/index.php (дата обращения: 09.11.2025)

https://artchive.ru/ivanbilibin/works (дата обращения: 09.11.2025)

https://book-graphics.blogspot.com/2014/02/skazka-o-zolotom-petouchke.html (дата обращения: 09.11.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r_5161/index.php (дата обращения: 09.11.2025)

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/author/bilibin_iy/index.php?show=asc&t=0&page=4&ps=20#slide-1 (дата обращения: 09.11.2025)