Фотомонтаж как метод иллюстрирования советской периодики начала ХХ века

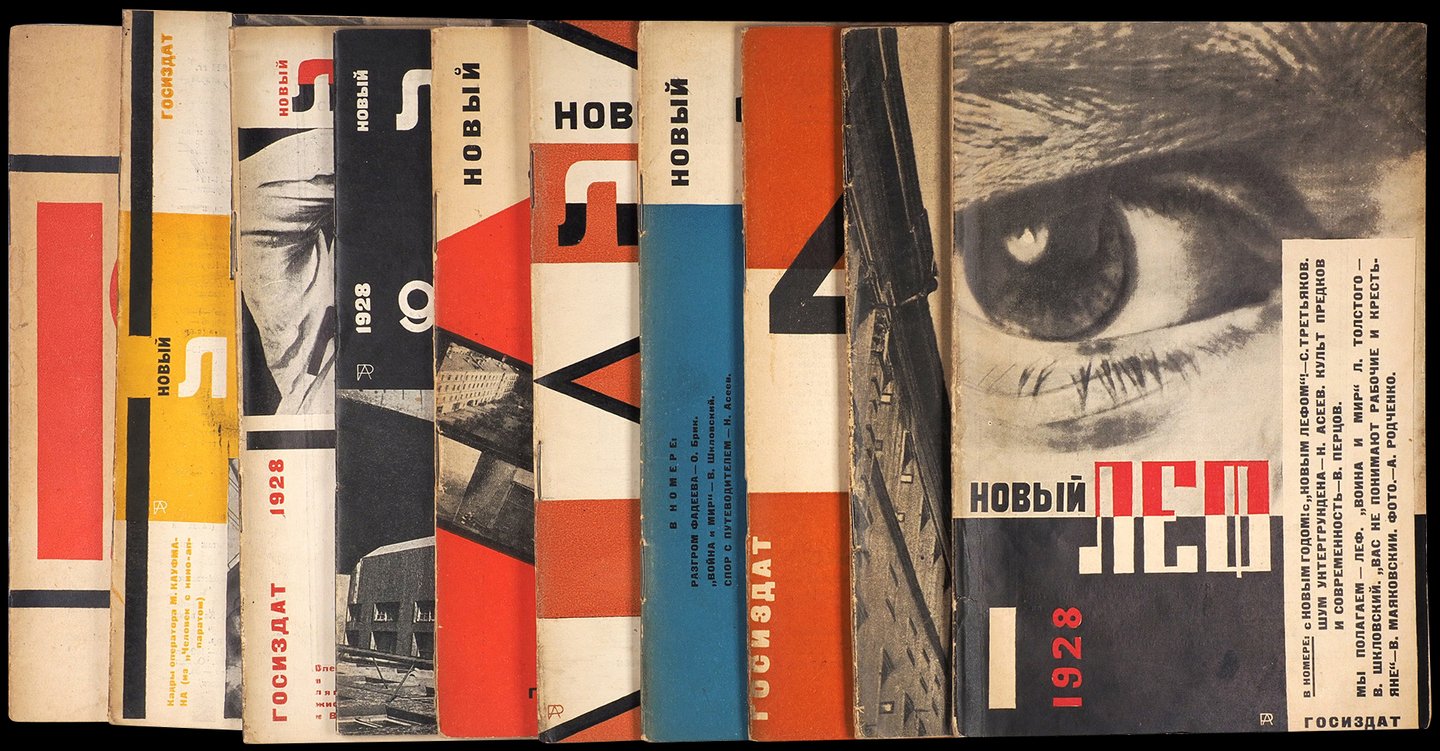

[Без двух номеров — годовой комплект] Журнал «Новый ЛЕФ» («Левый фронт искусств»). № 1-12. 1928. Оформление: Александр Родченко

Рубрикатор:

[1] До периодики: первые полиграфические фотомонтажные композиции

[2] Периодика 2.1 Искусство 2.2 Промышленность 2.3 Политика

Концепция

«Фотомонтаж создался вне академий и школ» [2], — провозгласил в своем докладе «Фотомонтаж как средство агитации и пропаганды» Г. Клуцис, общепринятый создатель первой в истории российского печатного искусства фотомонтажной работы. Являясь одновременно способом визуального мышления и способом оптического соединения изображений, фотомонтаж умело помещает в единую плоскость разные фактуры, фигуры и сюжеты.

Динамический город. Густав Клуцис. 1919

Рожденный в период Гражданской войны и поиска нового социального звучания в связи с неактуальностью старых и традиционных методов искусства (а также активным внедрением фотографии в жизнь), фотомонтаж стремится одновременно и обнажить, и собрать по частям раздробленное состояние мира в преддверии рождения Советского государства. Этот метод начинает мыслить графическое и типографическое как единую композицию, а не просто иллюстрацию, стоящую рядом с текстом — для фотомонтажа критически важно смысловое и визуальное единство элементов, даже если они контрастны и изначально принадлежат совершенно разным мирам. При этом, как предвещал Эль Лисицкий, в глаза бросается преимущественное внимание фотографии и графике, а не тексту, поскольку теперь «на первом месте стоит изображение, а на втором — буква» [4].

Фотомонтаж, безусловно, проник во всех сферы массового искусства — он повлиял на книжное и издательское дело, на газеты и журналы, экспозиции в музеях и на выставочные пространства. Это визуальное исследование рассматривает именно журнальную периодику, поскольку ее определяет регулярность и доступность, в которых наиболее точно можно уловить логику внедрения фотомонтажа. Эти факторы, в свою очередь, влияют на визуальные составляющие журнала: начиная с используемых материалов и заканчивая композиционными решениями.

Фотомонтаж смело может нарушать пропорции — человек здесь запросто может оказаться размером со здание. Это очень точный способ расставления необходимых акцентов, которые для каждой сферы жизни различны, будь то социально-трудовой, политический или культурный вектор. Журналы, посвященные этим областям, и будут рассмотрены в работе, сравнивая способы монтажа изображений, встречающихся в ключевых, постоянно находящихся на слуху и активно развивающихся в 1920-е — 1930-е годы отраслях: искусство, экономика (промышленность) и политика.

При этом немаловажно сказать, что в периодику фотомонтаж проник несколько позже, чем в книжное искусство, поэтому для более тщательного исследования важно также рассмотреть и общий культурный контекст фотомонтажа в издательском деле начала ХХ века — этому и будет посвящена первая, вводная глава работы. Последующие главы, посвященные журнальному делу, будут иллюстрировать своеобразный оптический поворот в оформлении обложек советской периодики, опираясь как на тексты самих оформителей того времени (например, Густава Клуциса и Эль Лисицкого), так и на современную литературу, нередко обращающуюся к авангардной эпохе.

Ключевой критерий отбора изображений для визуального исследования — принцип серийности. Фотомонтаж должен быть не случайным, не разовым явлением, а концептуальной, содержательной и самодостаточной единицей печатного издания. Главный вопрос и интерес работы — каков смыслообразующий потенциал фотомонтажа в советской периодике, ставшего своеобразной «метафорой революционной эпистемологии» [5, стр. 5] и визуальным символом эпохи.

[1] До периодики: первые полиграфические фотомонтажные композиции

Первостепенный угол исследования — самые ранние фотоколлажные и фотомонтажные композиции отцов этого метода для советского книгопечатания и дополнительных полиграфических материалов, ставших стимулом для перенесения этих способов в журнал.

Слева направо: 1) Обложка поэмы «Про это» Владимира Маяковского. 1923. Оформление: Александр Родченко 2) Разворот поэмы «Про это» Владимира Маяковского. 1923. Оформление: Александр Родченко

Развороты поэмы «Про это» Владимира Маяковского. 1923. Оформление: Александр Родченко

Эскизы иллюстраций к первому изданию поэмы В. Маяковского «Про это». 1923. Оформление: Александр Родченко

Имеет смысл начать с такого феномена как коллаж, который задал совершенно новую смысловую и визуальную волну монтажного мышления в полиграфии. Он являет собой соединение объектов на физическом уровне путем вырезания и приклеивания, в отличие от монтажа, который собирается как бы бесшовно, без зрительных физических следов. Их природа соединения вместе различных сущностей, безусловно, схожа, а в основе фотомонтажа зачастую лежит коллажирование. Поэма Владимира Маяковского «Про это» (1923) — первое издание, оформленное фотоколлажем. Эта необходимость иллюстрировать текст реальными, упомянутыми лицами и предметами быта, возникла в связи с особой автобиографичностью поэмы, где абстрагированные от реальности иллюстрации были бы попросту неуместны в столь личной текстовой форме.

Слева направо: 1) Обложка книги «Разговор с фининспектором о поэзии». 1926 2) Обложка книги «Сергею Есенину». 1926 3) Обложка книги «Сифилис». 1926. Владимир Маяковский. Оформление: Александр Родченко

Обложка книги «Будни летающих людей». Ник Бобров. 1928. Оформление: Густав Клуцис

Обложка книги «Записки поэта». Илья Сельвинский. 1928. Оформление: Эль Лисицкий.

Способ основоположников советского фотомонтажа (Родченко, Клуциса и Лисицкого) иллюстрирования печатных изданий в примерах выше монтажным способом — это всегда желание показать реального человека в реальной среде, но задавая этому нужную смысловую интонацию, для которой простого фотоснимка не хватает, как и просто иллюстрации. Фотомонтаж всегда про реализм, даже если объекты выглядят несоразмерно или контрастно. Используя технику многослойного наложения изображений или, например, комбинированную печать, мастера советского фотоколлажа, добивались точной «фиксации зрительного факта» [5, стр. 152].

В отличие от авторских поэтических и прозаических текстов (как, например, у Маяковского), во всех государственных заказных фотомонтажах виден политический след идей ленинизма, социалистической революции и пролетарской силы: эти идеалы всегда лежат, пусть и не на поверхности, в основе монтажной иллюстрации, что особо заметно и в периодике, основные идеи которой — не только просвещение, но и агитация.

Каталог «Союз социалистической советской республики» с оформление советского павильона на международной выставке «Пресса» в Кельне, 1928. Оформление: Эль Лисицкий

Каталог «Союз социалистической советской республики» с оформление советского павильона на международной выставке «Пресса» в Кельне, 1928. Оформление: Эль Лисицкий

Как было упомянуто в концепции, фотомонтаж проник во все сферы искусства, включая и оформление выставочных пространств. Истинным шедевром эпохи считается оформление Советского павильона на международной выставке «Пресса» в Кёльне в 1928 году, соответствующе тонко и по-революционноному звонко был оформлен и каталог. Это своеобразная гармошка с перетекающими друг в друга фотомонтажными композициями фрагментов павильона. Никакой другой метод не позволил бы показать экстерьеры и интерьеры как связанную сюжетную линию — только фотомонтаж.

«В борьбе за стройку и освоение». Страницы книги. 1933. Оформление: Соломон Телингатер

Фотомонтаж позволяет сделать акцент на массовом производстве и объёмах производственных сил и самих результатах производства — большое количество рабочих лиц, наслаивание автомобилей друг на друга на разворотах книги «В борьбе за стройку и освоение». Такого эффекта сложно добиться, показывая реальную фотографию, именно монтаж позволяет наслаивать и преумножать количество объектов и заполнять ими пространство листа.

Из серии открыток «Всесоюзной спартакиады». 1928. Оформление: Густав Клуцис

Из серии открыток «Всесоюзной спартакиады». 1928. Оформление: Густав Клуцис

- Профсоюзный плакат «Я член профсоюза». 1924–1925 2) Профсоюзный плакат «Если ты на работе стал инвалид…». Владимир Маяковский. 1924–1925. Оформление: Александр Родченко

На серии открыток «Всесоюзной спартакиады» мелькает то бюст Ленина, то его памятник на городской площади; человеческие фигуры здесь всегда в динамике; фотокомпозиции легко совмещаются с лозунгами на профсоюзных хромолитографических плакатах Родченко и Маяковского. Открытки и плакаты по художественной выразительности приближают нас к журналам и закладывают фундаментальную визуальную основу: в центре сюжета всегда человек, а вокруг него — призывы и слоганы, которые на журнальных обложках легко трансформируются из лозунга в название журнала, столь же акцидентное и активное.

[2.1] Периодика: искусство

Искусство — одна из крайне востребованных тем в раннесоветском государстве, поскольку оно связано с необходимостью отражать текущую культурную политику партии. Вместе с этим, журналы, посвященные разным видам искусства, являлись еще и отражением художественного поиска новых методов, освещением трудов современных художников, режиссеров и деятелей литературного и театрального мастерства.

Обложка журнала «Новый ЛЕФ». № 4, 1927. Оформление: Александр Родченко

Журнал «ЛЕФ» («Левый фронт искусств»). 1923-1924. Оформление: Александр Родченко

Журналы «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ» — то, с чего имеет смысл начать разговор про периодику, посвященную вопросам искусства. Этот журнал стал пространством для дискуссии и одновременно декларации «левых» взглядов, то есть в сущности нес ту самую идею культурного строительства социализма, а фотомонтаж активно помогал в этом. Один из самых значимых — на обложке апрельского номера 1927 года, оформленный уже неоднократно упомянутым Александром Родченко. На обложке используются кадры из кинофильма «Падение династии Романовых» Эсфирь Шуб, что высвечивает еще одну тенденцию эпохи, связанную с фотомонтажем — сотрудничество разных видов искусства, их взаимовлияние и взаимопроникновение.

Слева направо: 1) Обложка журнала «Рабис», № 30 2) Обложка журнала «Рабис», № 29 3) Обложка журнала «Рабис», № 34 4) Обложка журнала «Рабис», № 52. 1929. Оформление: Константин Бор-Раменский

«Рабис», иллюстрированный журнал Всесоюзного профсоюза работников — ярчайший пример периодического издания, наиболее точно иллюстрирующий свойство монтажа: благодаря этому методу мы «видим момент, концентрат события» [3]. Обложки журнала всегда насыщены элементами, они смело накладываются друг на друга, врезаются, обрезаются, перетекают один в другой. В композицию задействовано все: буквы, цифры, абстрактная графика, фотографии и иллюстрации.

На обложках «Рабиса» леттеринг создаёт своеобразную рамку по верхней и нижней сторонам, оставаясь неизменным из номера в номер, но оставляя при этом центральное пространство для монтажной композиции. Она и становится местом концентрации смыслов, главных героев выпуска и вопросов искусства и соцсоревнования.

Слева направо: 1) Обложка журнала «Рабис», № 16. 1927. Автор оформления неизвестен 2) Обложка журнала «Рабис», № 32. 1929. Автор оформления неизвестен

Слева направо: 1) Обложка журнала «Рабис», № 24. 1929 год. Автор оформления неизвестен 2) Обложка журнала «Рабис», № 47-48. 1930. Автор оформления неизвестен

«Рабис» — один из немногих примеров подобного наивного, художественного и декоративного леттеринга. Наиболее часто встречающийся рядом с фотомонтажем набор — строгий, конструктивный и немного вытянутый жирный брусковый гротеск, как, например, в журналах «Советское кино» или «Советский театр».

Слева направо: 1) Обложка журнала «Советское кино», № 4-5. 1926 год. Оформление: Варвара Степанова 2)Обложка журнала «Советское кино», № 1. 1927 год. Оформление: Варвара Степанова

Похожий на структуру «Рабиса» прием обрамления фотомонтажной иллюстрации с помощью типографики встречается и на обложках журнала «Советское кино», но они уже более конструктивны, менее декоративны и тяготеют к модульной структуре: вес элементы помещаются в прямоугольные формы, а сами фотографические композиции упрощаются до 1-2 объектов.

Журнал «Советское кино». Репринт. № 4–5. 1926 год. Оформление: Варвара Степанова

Слева направо: 1) Обложка журнала «Советский театр», № 9. 1932. Автор оформления неизвестен 2) Обложка журнала «Советский театр», № 3-4. 1930. Автор оформления неизвестен

Обложка журнала «Советский театр», № 2. 1930. Автор оформления неизвестен

Как и ранее упомянутый журнал «Рабис», издание «Театр» тоже соблюдает единую логику формирования композиции на обложке: в данном случае она делится ровно пополам, отдавая правую часть под название и остальной дополнительный текст, а левую — под изображение.

Слева направо: 1) Обложка журнала «Новый зритель». № 30, 1926 2) Обложка журнала «Новый зритель». № 31, 1926. 3) Обложка журнала «Новый зритель». № 13, 1928. Оформление: Николай Лухманов

Слева направо: 1) Обложка журнала «Новый зритель». № 37, 1927 2) Обложка журнала «Новый зритель». № 35, 1926. Оформление: Николай Лухманов

Особо художественными выглядят обложки журнала «Новый зритель», оформленные Николаем Лухмановым. Если Эль Лисицкий считал, что буква уходит на второй план, то Николай Лухманов активно демонстрировал, что буква становится частью композиции и следует логике фотомонтажной иллюстрации. На обложках этого издания редко встречается строго стоящий текст, чаще всего он закручивается, встает диагонально, окрашивается и живет совместно с фотомонтажем. Сами фотомонтажи очень активны, театральны, они расставляют акценты за счет разных размеров, геометрии, динамики в листе, следуя принципам «визуального сценария» [4].

[2.2] Периодика: промышленность

Экономический рост — лидирующее в отчетах, выступлениях на съездах партий и, конечно, периодических изданиях единица измерения качественного и количественного улучшения промышленности. Пятилетки, программа развития научно-технического прогресса, освоение новых территорий, экономическое районирование, индустриализация и коллективизация — обо всех методах и успехах экономического роста было необходимо извещать массы. Именно поэтому так велико разнообразие периодики, посвященной промышленности.

Слева направо: 1) Обложка журнала «СССР на стройке». № 9, 1931. Оформление: Джон Хартфилд 2) Обложка журнала «СССР на стройке». № 6, 1934. Оформление: Эль Лисицкий

Слева направо: 1) Обложка журнала «Работница». № 39, 1929 2) Обложка журнала «Работница». № 44, 1930

Безупречными с точки зрения бесшовности являются фотомонтажи на журналах «СССР на стройке» и «Работница», напоминающие первые фотомонтажи Рейландера. Они наиболее близки к тому, как должен работать фотомонтаж на уровне соединения материи и света: минимальное количество объектов, звонко работающих в наложении. Однако, как иллюстрируют примеры исследования, для советского метода наиболее характерен монтаж, тяготеющий к конструктивистскому коллажу.

Слева направо: 1) Обложка журнала «Овладеем техникой». № 11, 1932 2) Обложка журнала «Овладеем техникой». № 16, 1931. Автор оформления неизвестен

Слева направо: 1) Обложка журнала «Рост», № 21. 1931 2) Обложка журнала «Рост», № 17-18. 1932 3) Обложка журнала «Рост», № 1. 1932 4) Обложка журнала «Рост», № 21-22. 1930. Автор оформления неизвестен

Слева направо: 1) Обложка журнала «Рост», № 4. 1930 год 2) Обложка журнала «Рост», № 1. 1930 год. Автор оформления неизвестен

На примере журнала «Рост» можно отследить, как монтаж снова позволяет сохранять композиционное единообразие в разных обложках: за счёт динамических объектов (названия журнала, текстовых блоков с левой стороны и фотографиями с правой) выстраивается узнаваемая обложка с понятным возрастающим ритмом, коррелирующая с названием самого издания.

Слева направо: 1) Обложка журнала «Производственный журнал». № 9, 1929. Автор оформления неизвестен 2) Обложка журнала «Производственный журнал». № 16, 1929. Автор оформления неизвестен

Слева направо 1) Обложка журнала «Производственный журнал». № 18, 1929. Автор оформления неизвестен 2) Обложка журнала «Производственный журнал». № 24, 1928. Автор оформления неизвестен

Соблюдая ту же логику формирования монтажности, что и «Рост», издание «Производственный журнал» работает планами, а вместе с ними и акцентами: это тонированный каждый раз в новый цвет задний план в сочетании с черно-белым объектом или человеком на переднем плане. Промышленные журналы фотографически не перегружены большим количеством сюжетов и предметов, в отличие от тех, что посвящены искусству. Они конкретны, конструктивны и не так декоративны.

Обложка журнала «Производственный журнал». № 21, 1929. Автор оформления неизвестен

Слева направо: 1) Обложка журнала «Юный пролетарий», № 13, 1925. Автор оформления неизвестен 2) Обложка журнала «Юный пролетарий», № 11, 1925. Автор оформления неизвестен

Одним из немногих исключений в промышленной полиграфии является издание «Юный пролетарий», направленный на совсем другую аудиторию — юношескую. И оформление соответствующее, словно на стыке между детской иллюстративной книгой и взрослым печатным изданием: эти обложки намного более иллюстративные, детализированные и шумные, местами словно отсылающие к школьным предметам (геометрии и окружающему миру), но в центре внимания все еще изображение — ведь сама «эпоха тяготела к фотографии» [1].

[2.3] Периодика: политика

Политический вектор, безусловно, лейтмотивом сквозит во всех ранее упомянутых сферах жизни и соответствующих изданиях — при текущей форме правления в СССР другое и не было возможным. Однако встречались и издания, посвященные исключительно общественно-политическим вопросам, без смешения их с искусством или экономическим развитием.

Слева направо: 1) Обложка журнала «Спутник агитатора». № 12, 1934. Автор оформления неизвестен 2) Обложка журнала «Спутник агитатора». № 15, 1932. Автор оформления неизвестен

Слева направо: 1) Обложка журнала «Спутник агитатора». № 14, 1932. Автор оформления неизвестен 2) Обложка журнала «Спутник агитатора». № 13, 1932. Автор оформления неизвестен

«Спутник агитатор» — один из важнейших советских общественно-политических журналов, также обращается к методу фотомонтажа и к ранее встречающейся композиционной устойчивости — обложка узнаваема из раза в раз, элементы лишь заменяются, чаще всего даже не меняя положения, или тонируются в новый цвет. Стабильно находящаяся в верхней части обложки фотография Ленина, название по центру и заменяемое в зависимости от темы выпуска изображение внизу.

Обложка журнала «Спутник агитатора», № 11. 1934. Автор оформления неизвестен

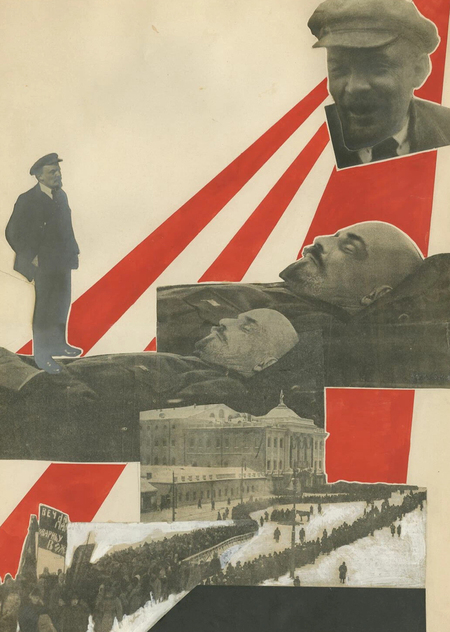

Слева направо: 1) Ленин. Фотомонтаж для журнала «Смена. № 2, 1924. Оформление: Густав Клуцис 2) Ленин. Фотомонтаж для журнала „Смена. № 2, 1924. Оформление: Сергей Сенькин

Фотомонтаж позволяет всегда грамотно расставлять нужное «прочтение» изображения — Владимир Ильич Ленин всегда динамичен и следует диагональному движению, что, вероятно, должно символизировать рост и развитие советской государственной структуры и жизни. Не просто так Г. Клуцис говорил о фотомонтаже как об «орудии агитации и пропаганды» [2].

Слева направо: 1) Фотомонтаж из мемориального выпуска журнала «Молодая Гвардия» — Ленину. № 2–3, 1924. Оформление: Густав Клуцис 2) «Похороны В. И. Ленина». 1924. Оформление: Александр Родченко

Практически невозможная задача — найти общественно-политический журнал, на обложке или внутри которого не было бы изображений вождя победной пролетарской революции. Год смерти Владимира Ленина (1924) — концентрация фотомонтажей, посвященных его памяти.

Заключение

Технологическое развитие и усталость от аполитичного искусства взяли верх в начале ХХ века — фотография избавляет художника и зрителя от созерцательности и приводит к действительности. Советский фотомонтаж особенен, поскольку он переплетается с конструктивизмом, создавая композиции, несколько похожие на коллажи и совмещающие в себе не только фотографии, но и иллюстративные ряды. Существуя в особой конструктивной среде, фотомонтаж наделяет первозданные изображения новыми смыслами, а геометрия «подсказывает зрителю-читателю ритм визуального восприятия» [5, стр. 108] и прочтения. Обложки промышленных журналов конструктивны и конкретны, состоят из меньшего количества объектов, в контрасте с яркой и декоративной периодикой об искусстве. Политические журналы строятся по понятному нарративу ленинизма, что поддерживается и фото-серией.

На обложках журналов фотомонтаж позволяет сохранять принцип серийности, разделяя композицию на фрагменты, где каждый играет свою роль, но при этом может быть заменен аналогичным в новом выпуске. «Каждый элемент фотомонтажа — вырезка из журнала, специально подобранная фотография — изъят из привычного контекста и перестает быть носителем первоначально заложенной в нем информации — но в то же время остается символом эпохи» [3], способным решать новые социальные задачи.

Егор. Ц. Фотомонтаж советского авангарда // Awdee, 2023. URL: https://awdee.ru/fotomontazh-sovetskogo-avangarda/ (Дата обращения 12.11.2025)

Клуцис, Г. (1932). Фотомонтаж как средство агитации и пропаганды. За большевистский плакат: Задачи изоискусства в связи с решением ЦК ВКП (б) о плакатной литературе: Дискуссия и выступления в институте ЛИЯ. М.; Л.: ОГИЗ; ИЗОГИЗ. С. 83–91.

Лаврентьева Е. А. Александр Родченко, Густав Клуцис, Эль Лисицкий. Пространственный фотомонтаж как аналог современных медиа // Журнал ВШЭ по искусству и дизайну / HSE University Journal of Art & Design, 2024. № 1 (1). URL: https://art-journal.hse.ru/issue-1-2024/ekaterina-lavrentieva_aleksandr-rodchenko-gustav-klucis-el-lisickij-prostranstvennyj-fotomontazh-kak-analog-sovremennyh-media (Дата обращения 12.11.2025)

Лисицкий Э. Книга с точки зрения визуального восприятия. М.: Искусство книги, 1962. 164 с.

Ушакин С. Медиум для масс — сознание через глаз. Фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2020. 419 с. (Дата обращения 20.10.2025)

Foldvari Books. URL: https://www.foldvaribooks.com/pages/books/1638/el-lissitzky-m-guss-p-lakisa-a-chalatow/union-der-sozialistischen-sowjet-republiken-katalog-des-sowjet-pavillons-auf-der (Дата обращения 20.11.2025)

MoMA. URL: https://www.moma.org/collection/works/16678 (Дата обращения 24.10.2025)

Tehne. URL: https://tehne.com/event/arhivsyachina/g-g-klucis-fotomontazh-kak-sredstvo-agitacii-i-propagandy-1931 (Дата обращения 15.11.2025)

Skillbox Media. URL: https://skillbox.ru/media/photo/soviet-photomontage/?ysclid=mh0v1ya0bb849486852 (Дата обращения 11.11.2025)

Тогда х МИРА. URL: https://www.togdazine.ru/ (Дата обращения 11.11.2025)

Государственный музей В. В. Маяковского. URL: https://mayakovsky.museum-online.moscow/entity/EXHIBITION/3941743?query=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6&index=0 (Дата обращения 20.11.2025)

Третьяковская галерея. URL: https://my.tretyakov.ru/app/masterpiece/21009 (Дата обращения 20.11.2025)