Эволюция статуса женщины в первый век российской фотографии

Концепция

История ранней российской фотографии традиционно пишется через имена «отцов-основателей» и владельцев крупных ателье. Однако за официальными вывесками скрывается пласт «невидимого» женского труда. За век существования фотографии в России женщины прошли путь от анонимных ретушеров и «помощниц мужа» до самостоятельных фоторепортерок и фотохудожниц авангарда.

Проблема заключается в историографической «слепоте»: в архивах имена женщин часто скрыты за фамилиями мужей или отсутствуют вовсе, так как их труд воспринимался как технический или ремесленный.

До середины XIX века присутствие женщин в официальной художественной среде Российской империи было крайне ограниченным. Императорская Академия художеств принимала женщин лишь в исключительных случаях, наделяя их «почетным» статусом без права сдачи экзаменов и получения дипломов. Ситуация начала меняться лишь в 1840-х годах с открытием женских рисовальных отделений при полугосударственных институциях, таких как Строгановское училище и Рисовальная школа Общества поощрения художеств. [3]

Хилкова Е. Н. «Внутренний вид женского отделения Петербургской рисовальной школы для вольноприходящих». 1855 г.

К 1870–1890-м годам сформировалась база систематического женского образования в области прикладных искусств. Именно эта подготовка (рисунок, композиция) стала фундаментом, позволившим женщинам освоить фотографию. Однако ключевую роль сыграл сам статус медиа: фотография в России долгое время не считалась «высоким искусством».

Парадоксально, но, гипотетически, именно «низкий» ремесленный статус фотографии в XIX веке стал решающим фактором.

Целью данного исследования является комплексная историческая реконструкция процесса профессионального становления женщин в российской фотографии в период с 1840-х по 1930-е годы. Работа направлена на системный анализ трансформации женского статуса в индустрии: от анонимного участия в семейных фотопредприятиях и выполнения вспомогательных технических функций (ретушь, колорирование, монтаж) до обретения полной творческой независимости и авторской субъектности.

Я хочу показать этот маршрут эволюции от анонимного ручного труда, который общество снисходительно принимало за рукоделие, к управлению собственными «дамскими» студиями на рубеже веков и, наконец, к дерзким репортажам 1920-х годов.

Это история о том, как «помощница мужа» превратилась в самостоятельную творческую единицу. Важно увидеть, что женский вклад не был просто вспомогательным фоном. Осваивая сложную технику и химию, женщины меняли саму профессию, превращаясь из безмолвных исполнительниц в активных участниц авангарда, и утверждали свое право не просто смотреть, но и фиксировать реальность.

Фотография как «техническая щель» и пространство невидимого труда (1840–1890)

Хотя специализированных курсов фотографии для женщин еще не существовало, база для освоения профессии закладывалась через смежные дисциплины. Перелом наступил в 1840-х годах с открытием женских отделений рисования при частных и полугосударственных школах. Общество, закрытое для женщин-живописцев, было готово терпимее относиться к их присутствию в «новых», технических и коммерческих сферах.

К 1870–1890-м годам это образование стало более систематическим. Женщины изучали рисунок, композицию и декоративно-прикладное искусство. Эти навыки позволяли им понимать фотографию как визуальный язык и легко осваивать технические процессы (кадрирование, ретушь, работа со светом), даже если формально они никогда не учились «на фотографа». [3]

В 1860–1890-х годах в крупных городах Российской империи наблюдался бум частных фотостудий. Основной формой участия женщин в этом процессе стала работа внутри семейного предприятия. Это породило специфическую историографическую проблему «невидимки».

Жены и дочери фотографов выполняли функции администраторов, ассистентов и даже снимали и проявляли негативы, однако юридически ателье оформлялось на главу семьи. В документах, каталогах мастерских и на оборотах паспарту значатся мужские имена, скрывающие реальный женский труд. [4]

Зачастую после смерти мужа вдова продолжала вести дело, сохраняя вывеску с мужским именем, чтобы не терять клиентуру, привыкшую к бренду.

Вишневский С. М. Фотография неизвестного и оборот паспарту. г. Астрахань. год неизвестен

Таким образом, Александра Никифоровна Вишневская, вдова хозяина фотоателье в Астрахани, после смерти мужа в 1899 году продолжила его дело и использовала запас бланков с гербом покойного супруга, прежде чем сменить паспарту на свое собственное. [2]

Наиболее массовым и социально одобряемым способом входа женщин в профессию стали операции, напоминающие традиционное женское рукоделие. Работа ретушера и колориста требовала усидчивости, тонкой моторики и аккуратности — качеств, которые стереотипно приписывались женщинам.

Портрет Дуни Валиной, украшенный росписью акварелью; фотоателье И. П. Вакуленко, 1890 г. / Портреты из ателье А. Бергнера, украшенные акварелью, 1855–1861 гг.

В логике эпохи эти виды деятельности не считались творчеством, а воспринимались как «женский ручной труд» (наравне с вышивкой).

Именно через эти «прикладные» двери женщины массово вошли в индустрию, к концу XIX века составляя значительную часть технического персонала фотоателье, что подготовило почву для эмансипации и выхода в самостоятельную деятельность в начале XX века.

Эмансипация профессии и выход из «невидимой» зоны (1900–1910)

Рубеж XIX и XX веков стал поворотным моментом для женщин в российской фотографии. Если в предыдущие десятилетия их труд был скрыт за семейными вывесками или сводился к технической ретуши, то период 1900–1910-х годов характеризуется качественным и количественным скачком. В историографии этот этап выделяется как время, когда женщины выходят из вспомогательной позиции к самостоятельной профессиональной и авторской деятельности.

Ключевым изменением этого периода становится легализация женского авторства. В каталогах фотовыставок и списках владельцев мастерских начинают массово появляться женские имена, не прикрытые фамилиями мужей или отцов.

Женщина перестает быть просто анонимным ретушером или вдовой, сохраняющей бизнес покойного супруга. Она становится полноправным субъектом рынка: сама арендует помещения, закупает оборудование и нанимает персонал. Это изменение статуса было тесно связано с общими процессами женской эмансипации и расширением доступа к образованию, накопленным за предыдущие полвека.

Образцы штампов фотоателье «Люкс» Е. Ф. Вреден и О. Ф. Вреден в Санкт-Петербурге, 1912–1914 гг.

Наиболее комфортной нишей для профессиональной реализации женщин стала портретная фотография. В крупных (Санкт-Петербург, Москва) и провинциальных городах распространяется формат так называемых «дамских ателье». [6]

Эти студии часто позиционировались как пространства, ориентированные на женскую и детскую клиентуру. Женщины-фотографы создавали атмосферу доверия, что было особенно важно при съемке детей или семейных портретов.

Владелицы таких ателье использовали свою гендерную принадлежность как конкурентное преимущество, предлагая более мягкий, внимательный подход к модели, что отличало их от «потокового» производства крупных мужских фотографических заведений.

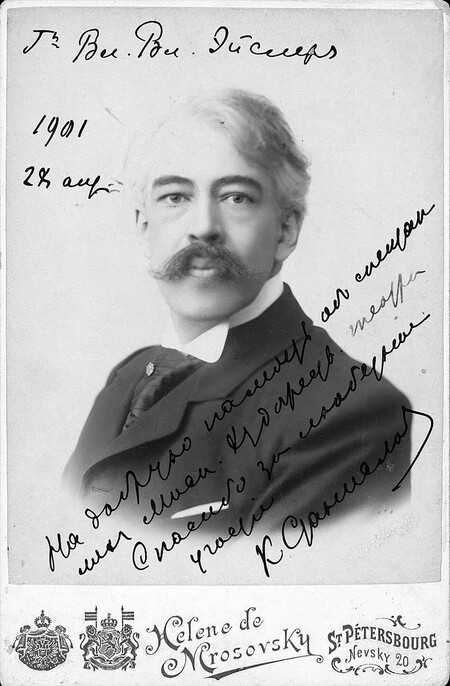

Елена Лукинична Мрозовская — одна из самых ранних и показательных фигур профессиональной женской фотографии в Российской империи.

Портрет Елены Мрозовской, фотограф и год неизвестны. / Паспарту фотоателье Е. Л. Мрозовской

В 1892 году она окончила фотографические курсы при Императорском русском техническом обществе (отдел светописи), затем продолжила обучение в Париже у Феликса Надара, что выделяло её на фоне большинства российских фотографов того времени.

В 1894 году открыла собственное фотоателье в Санкт‑Петербурге на Невском проспекте. Её студия быстро стала заметным центром петербургской культурной жизни: там снимались представители императорской семьи, аристократия, крупные чиновники, актёры, музыканты и другие деятели искусства и науки.

[1]

Е. Л. Мрозовская. Великий князь Константин Константинович и княгиня Ольга Орлова.

Е. Л. Мрозовская. Балерина Матильда Кшесинская.

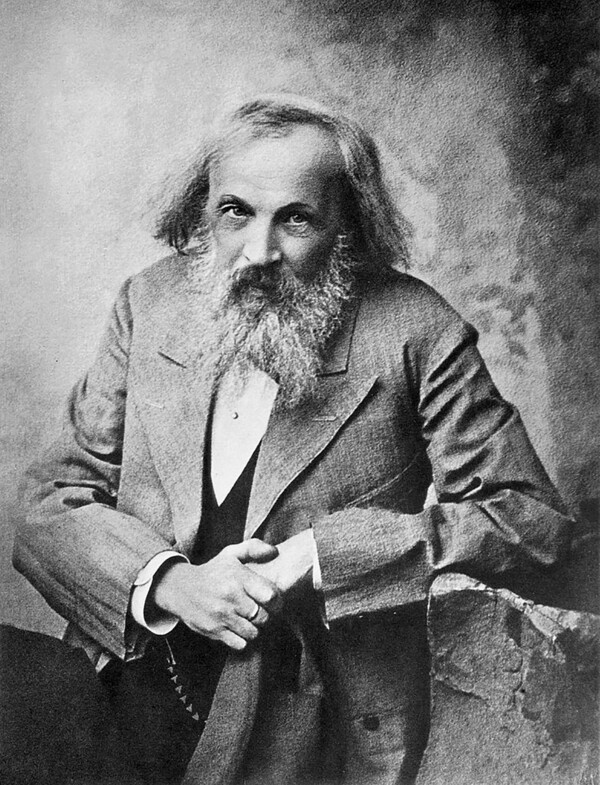

Е. Л. Мрозовская. Химик Дмитрий Менделеев и режиссер театра Константин Станиславский.

Коллеги высоко оценивали её мастерство: Сергей Прокудин‑Горский отмечал её стремление передавать живое движение в портрете, даже ценой безупречной технической «гладкости». [6]

Помимо коммерции, 1900–1910-е годы — это расцвет пикториальной фотографии. Женщины активно включаются в деятельность фотокружков и объединений, и развитие любительской фотографии этому поспособствовало.

Фотография перестала быть уделом узкого круга ремесленников. Упрощение техники позволило дамам из обеспеченных слоев заниматься съемкой как искусством.

Женщины начинают участвовать в российских и международных фотовыставках (салонах), получая награды наравне с мужчинами. Это маркировало переход фотографии из разряда «ремесла» в разряд «искусства», где женщина наконец выступала в роли творческого деятеля. Однако даже крупные музейные проекты по «русской пикториальной фотографии 1900–1930‑х» в основном называют мужские имена, все еще оставляя женщин на периферии или среди «прочих участников» без подробных биографий.

Юрий Еремин. Лето. 1926 г. / Александр Гринберг. Летнее солнце. 1926 г.

Несмотря на прогресс, в профессиональной среде сохранялась гендерная сегрегация по жанрам. Для этого периода существует термин «женская оптика», указывая, что выбор тем диктовался не столько биологическим взглядом, сколько институциональными рамками доступа. [6]

В то время как «уличный» репортаж, съемка масштабных событий или промышленности оставались преимущественно мужским полем. Тем не менее, именно студийный и художественный опыт 1900–1910-х годов создал базу женских кадров, которые после революции 1917 года смогут шагнуть в новые, ранее недоступные сферы — фоторепортаж и авангард.

Советский период и смена парадигмы: от ателье к авангарду (1920–1930)

После 1917 года условия существования фотографии в России радикально изменились. Если раньше фотографическая практика была сосредоточена в частных коммерческих студиях, то в 1920–1930-е годы она встраивается в государственную систему пропаганды и массового просвещения.

Для женщин-фотографов это означало смену профессиональной модели: от «хозяйки ателье» к активной участнице авангардных течений и фоторепортерке иллюстрированной прессы.

Важнейшим процессом этого периода стала демократизация доступа к камере. Вместо закрытой цеховой системы обучения «мастер-подмастерье», характерной для XIX века, появляются массовые объединения.

Женщины активно вступали в ряды рабочих (рабкоров) и сельских (селькоров) корреспондентов. Это давало не только доступ к дефицитной технике и химикатам, но и легитимный статус «общественницы», фиксирующей новую реальность.

Ольга Игнатович. Футбол. год неизвестен / Ольга Игнатович. Старт. 1930 г.

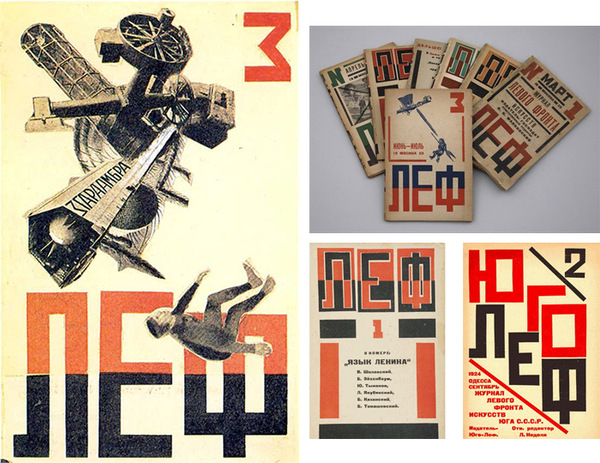

1920-е годы — время расцвета авангардной визуальной культуры, в которой женщины заняли заметное место. Они вышли за рамки прямой фиксации реальности, осваивая новые технические приемы: работали не только с камерой, но и с ножницами и клеем, создавая сложные идеологические и художественные коллажи. Работа в редакциях иллюстрированных изданий («СССР на стройке», «Огонек» и др.) требовала нового взгляда — динамичных ракурсов, смелой композиции. Женщины становились соавторами нового визуального языка эпохи, работая на стыке фотографии, графического дизайна и политического плаката. [6]

Варвара Степанова. Обложки журнала «ЛЕФ». / Варвара Степанова. Будь готов. 1934 г.

Несмотря на декларируемое равноправие, в профессиональной среде 1920-х годов все еще сохранялось негласное разделение труда: редакторы и бильд-редакторы часто ограничивали женщин в выборе тем, направляя их в «менее опасные» зоны.

Смена парадигмы окончательно происходит на рубеже десятилетий. Источники фиксируют, что к концу 1920-х — началу 1930-х годов часть женщин прорывает «жанровую блокаду». В период индустриализации женщины-фотографы начинают работать в тех зонах, которые ранее были для них закрыты.

Они едут на великие стройки, снимают в цехах заводов и участвуют в экспедициях. Происходит переход от вспомогательной роли к самостоятельной авторской позиции в жестком жанре репортажа.

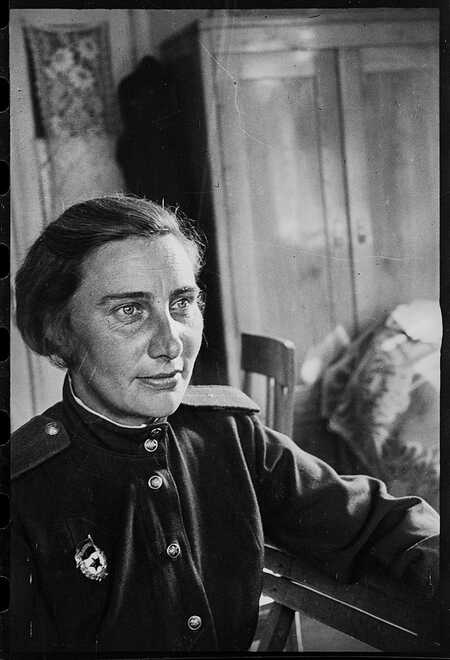

Ольга Всеволодовна Игнатович — одна из немногих поимённо известных женщин‑фотографов, работавших в репортаже, военная фотокорреспондентка, младшая сестра известного советского авангардного фотографа Бориса Игнатовича. Она была членом так называемой «бригады Игнатовича», обеспечивающей снимками советские газеты и журналы.

Автопортрет Ольги Игнатович. 1945 г.

Ольга служила в Красной армии с ноября 1941 года и была фронтовой фотокорреспонденткой. Она снимала важные события Великой Отечественной войны: будни пехотинцев и летчиков, освобождение немецких городов-крепостей, в том числе концлагерей Майданек и Освенцим, куда первой проникла вместе с советскими войсками.

Фотографии Ольги с освобождения Освенцима использовались на Нюрнбергском процессе, но долгое время авторство этих известных кадров приписывали её брату. За эти работы она была награждена орденом Красной Звезды.

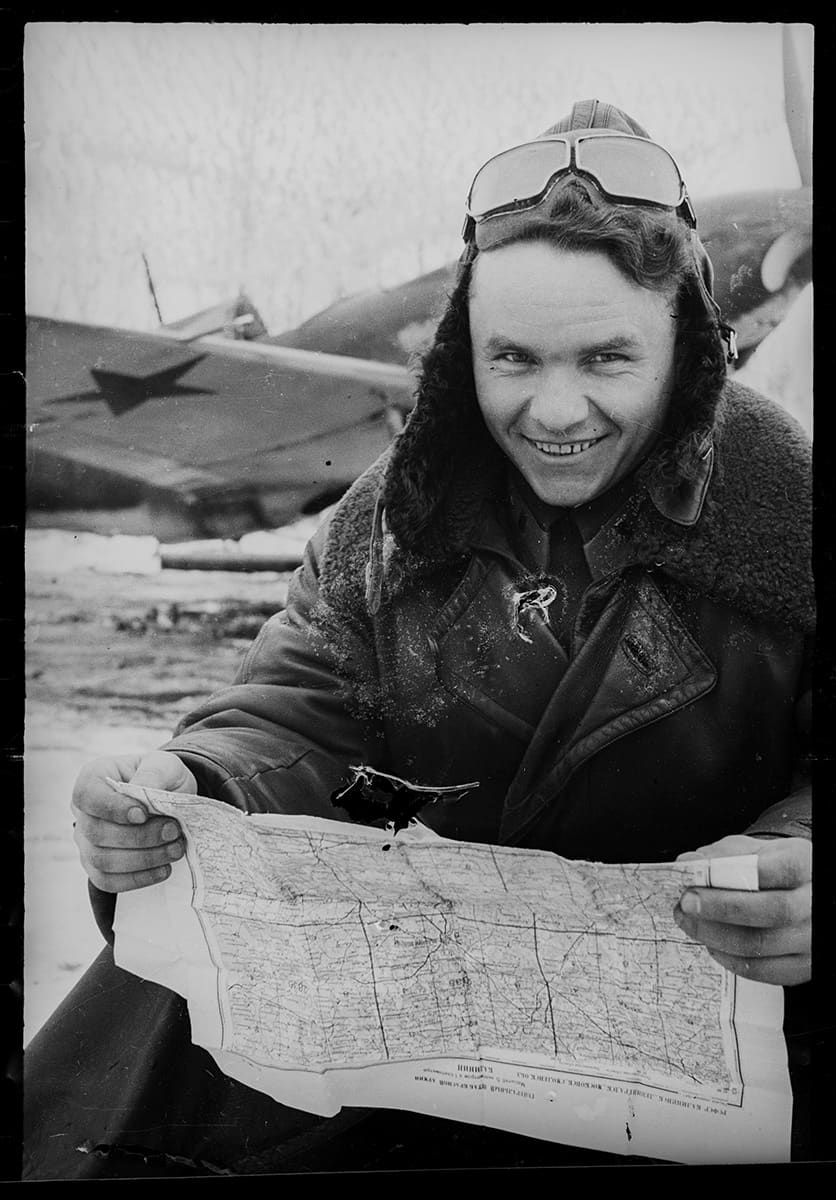

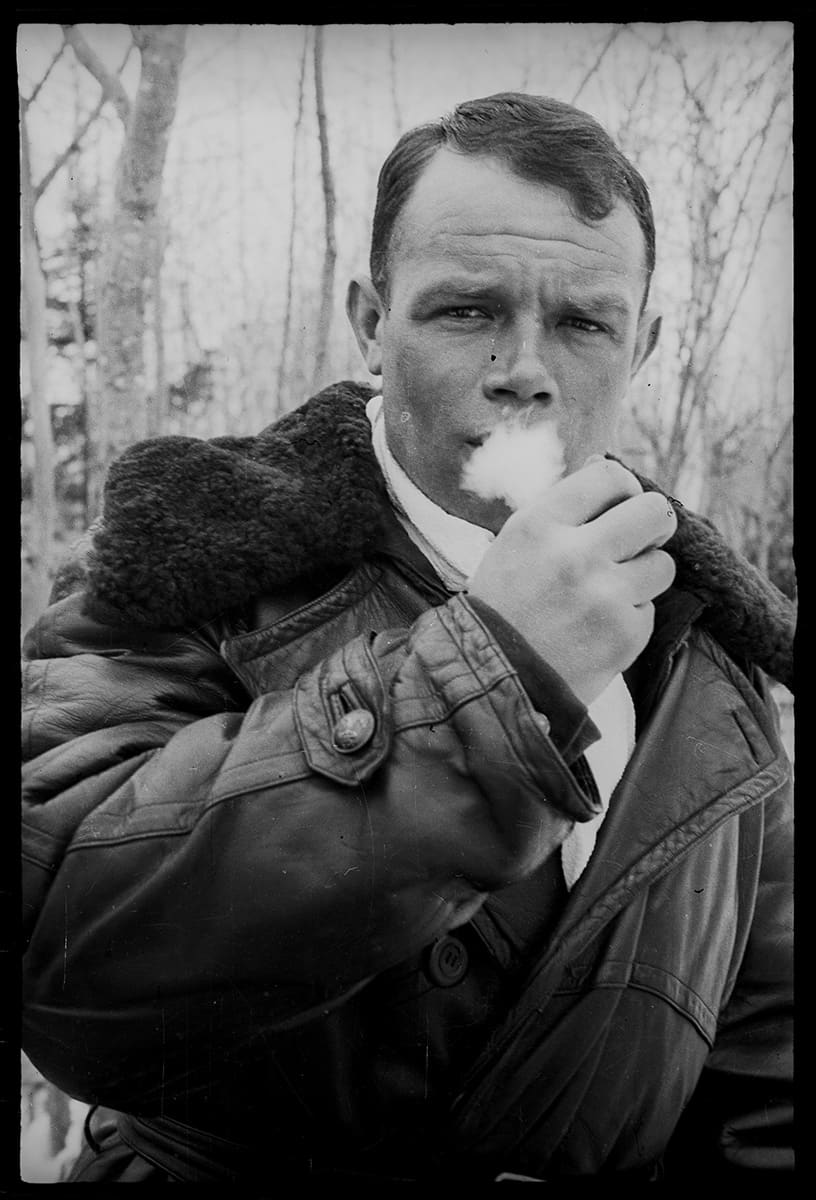

Портреты летчиков-истребителей. Февраль — март 1942 г.

Концлагерь Освенцим (Аушвиц). Освобождение узников из лагеря. Бойцы Красной Армии выводят оставшихся в живых из лагеря смерти. Польша. Конец января 1945 г.

Концентрационный лагерь Майданек. Белое полотно с надписью «Здесь замучено фашистами 13000 ч. Советских людей» возле кладбища советских граждан. Польша. Июль 1944 г.

На этот раз специфика снимков часто диктовалась не гендером, а институциональными рамками: тем, какое оборудование было доступно женщине (тяжелые камеры или легкие «Лейки»), и тем, какое задание давала «редактирующая инстанция». Тем не менее, сам факт присутствия женщин на передовой советского фоторепортажа 1930-х годов стал доказательством завершения длительного процесса профессиональной эмансипации, начавшегося еще в середине XIX века.

Заключение

Проведенное исследование позволяет пересмотреть историю ранней российской фотографии 1840–1930 годов, сместив фокус с биографий «великих мастеров» на системные процессы профессиональной эмансипации женщин. Анализ показал, что путь женщин в этой сфере не был линейным, а определялся сложным переплетением институциональных, технологических и социальных факторов.

Во-первых, подтвердилась гипотеза о том, что именно «низкий», полуприкладной статус ранней фотографии стал ключевым условием для входа женщин в профессию. В то время как Академия художеств закрывала двери перед женщинами-живописцами, фотография, воспринимаемая как коммерческое ремесло и «технологический трансфер», оказалась той «щелью», через которую женщины смогли проникнуть в визуальную культуру. Начав с невидимых, вспомогательных ролей в семейных подрядах, женщины использовали эти навыки как базу для дальнейшей легитимации.

Во-вторых, рубеж XIX–XX веков стал периодом качественной трансформации: выход из тени мужа-владельца к собственному имени на вывеске ателье. Распространение «дамских ателье» и успехи женщин в салонной фотографии 1900–1910-х годов доказали, что фотография стала для женщин не просто средством заработка, но и инструментом творческой самореализации и социального лифта.

В-третьих, советский период (1920–1930) продемонстрировал двойственную природу эмансипации. С одной стороны, массовые фотокружки и авангардная пресса открыли женщинам доступ к технологиям и аудитории невиданного масштаба. С другой стороны, анализ показал сохранение институциональных ограничений: долгое время женщинам отводились «безопасные» жанровые ниши, тогда как индустриальный и фронтовой репортаж оставался «мужским полем». Преодоление этого барьера к началу 1930-х годов знаменует завершение этапа ранней истории: женщина с камерой перестает быть исключением и становится полноправным участником профессионального сообщества.

История эволюции статуса женщин-фотографов в России — это история преодоления институциональной невидимости. Это движение от анонимного «рукоделия» над чужими негативами к созданию собственного, авторского взгляда на историю страны, будь то камерный портрет Серебряного века или динамичный фотомонтаж эпохи индустриализации.

Елена Лукинична Мрозовская [Электронный ресурс] // Музей Российской Фотографии. — URL: https://mrf.museumart.ru/collection/elena-mrozovskaya (дата обращения: 25.11.2025).

Фотоателье Астраханской губернии. Список [Электронный ресурс] // Fototikon: блог. 2016. URL: http://fototikon.blogspot.com/2016/05/Astrahan-Gugenia-photoatelier-spisok.html (дата обращения: 25.11.2025).

Blakesley R. P. Women and the Visual Arts // Women in Nineteenth-Century Russia / ed. by W. Rosslyn, A. Tosi. — Cambridge: Open Book Publishers, 2012. — URL: https://books.openedition.org/obp/1247?lang=en (дата обращения: 25.11.2025).

Gorshenina S., Sonntag H. S. Early photography as cultural transfer in imperial Russia: visual technology, mobility and modernity in the Caucasus and Central Asia // Khazar Journal of Humanities and Social Sciences. — 2018. — Vol. 21, no. 5. — P. 322–344. — URL: https://jhss-khazar.org/wp-content/uploads/2020/02/Early-photography-as-cultural-transfer-in-imperial-Russia-visual-technology-mobility-and-modernity-in-the-Caucasus-and-Central-Asia.pdf (дата обращения: 25.11.2025).

How Elena Mrozovskaya became the first female Russian photographer [Электронный ресурс] // Gateway to Russia (GW2RU). — 2023. — 8 August. — URL: https://www.gw2ru.com/arts/2845-first-female-russian-photographer (дата обращения: 25.11.2025).

Russian Photography 1900–1939 [Электронный ресурс] // Academia.edu. — URL: https://www.academia.edu/45471599/Russian_Photography_1900_1939 (дата обращения: 25.11.2025).